日據初期針砭時弊的諫言者-陳洛

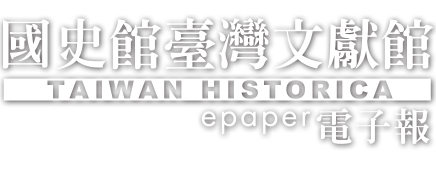

陳洛(1863~1911),字淑程,號菊町,福建惠安人。年15,從父移居艋舺,父設肆,供洛讀書。生性聰慧,入泮,家益貧,而志不移,四方學者爭師事之。光緒8(1882)年赴鄉試,得副榜歸,淡水令張景祁延為學海書院講席。光緒13(1887)年劉銘傳設西學堂,洛應之,卒業,留任講席 ( 註)。日人據臺之後,於明治29(1896)年9月受任外事課勤務囑託,明治30(1897)年1月受任臨時調查股員,負責調查本島制度文物風俗習慣,同年5月獲頒紳章,其間對行政當局之施政,尤其是與仕紳有關的宅第遭官方佔用、小人誣告及訴訟制度不公等弊病提出不少建言。陳洛針砭時弊的文章因頗具價值,後經臺灣總督府翻譯摘要下列3點,提供各單位參考。

1、撰文有關臺灣本土風俗、習慣、文物等項目,並提出改進意見。

陳洛在紳士項目中提及清國時代秀才、貢生、舉人、進士乃鄉里中最為隆重、尊貴之人物,去年兵馬倥傯之際,紳士家族大多歸返清國,留臺者或被當地人陷害,或受仇家誣告,導致家破人亡,欲求平民之身而不可得。尤有甚者,一旦涉及官廷訟事,當地警察署、憲兵屯所視之無異於奴隸,不論事情大小,皆以束縛鞭打之方式予以凌辱,照理應設立法規給予優待,保留其體面,以安華人之心。

2、對告示登載及民有土地家屋作為公用之處理方式發表意見。

臺灣總督府軍政初期,抗日行動烽火四起,地方情勢不穩,軍隊經常於征討途中佔用宅第寬廣的仕紳之家作為兵站,明治29(1896)年施行民政之後仍有官廳佔用民宅,而官方徵用民宅的告示都以刊登日日新報的方式發布,住在通衢市街的士商購買新報者雖然能知悉其事,但偏遠城鄉的住民因語言不通,則全然無法得知,且新報的告示並未蓋用官印,民間大多半信半疑,因此有不肖份子誆稱官用強佔或削價強買民宅的情形。陳洛建議官方對確定使用之屋宅及鐵路經過之土地宜儘早發布告示,應加大字體刊登於日日新報、蓋用官印廣泛張貼週知,若無告示即視為詐稱,使民有所信從。

陳洛又以西門外新起街李姓屋主房屋六間、吳姓屋主房屋三間,自明治28(1895)年軍政時代以來,提供陸軍建築部使用,明治29(1896)年6月移交臨時土木部作為官舍,未曾支付租金,以全年計算約為千圓,至年底尚未歸還為例,建議應給付業主租金,以示體恤。陳洛又聽聞有自稱財務課租稅科官員對大稻埕港邊茶釐場附近四間瓦房的屋主表示需徵用該民房,命令該住民搗毀房屋而去,家人及器具必須即刻於三日之內搬離完畢。惟此事是否確為官用或是詐稱則不可得知,但若係官用則應按價購入,讓該住民有能力另覓他處建屋。

3、對訴訟受理方式及對被告人之處理方式發表意見。

本島的紳士富家認為與卑賤之人等對質公堂有失體面,故畏懼訟獄,又恐怕偶而觸犯法律,則一時的玷汙終生難以磨滅,勢必受人笑侮,故紳士、巨商或豪農平日最懼涉及訟事。又清朝時代官衙的吏役皂隸等訟事者的費用,則視其家道貧富決定價錢多寡,富豪之家擔憂一次的訴訟費用可能超過萬圓,故本島上等人家最畏懼觸法且忌諱訟事。而目前法院官及警察官不知來告者係詐偽誇大其詞,一律以訴狀視之,經逮捕、收押、監禁、審問之後即使察知並無其罪,係受誣告,而被誣告者已受監禁之苦。反之,誣告者卻都逍遙自在,不曾受過嚴懲。若被誣告者提出告發,將來必須再經歷一番審理誣告者之程序,但被誣告者出監以後已甚為疲困,只求息事,遑論再起訟端。

不僅如此,當時各警察署臺籍雇員動輒與原告狼狽為奸,陷害善良百姓,一般小事皆以刑事重罪誣告之,善良人民或紳士富豪之家經常因小事受到監禁,而目前訟案滯怠冗延,故羈押被告在獄數日尚無法判決,而即使經判決無罪,也已經受盡困苦。或警察署雇員任意判斷、或索求賄賂,善良人民因恐懼成為刑事犯罪人被移送法院或拘留,故不得不任其予取予求。對上述弊端,陳洛更提出改進對策:

1、今後逢有訴訟之事,尚未判定者無須拘留,應由堡務署及各村長市長具狀保證看管至審理之時。

2、刑事犯罪人在判決之前亦應由村長市長具狀保證看管。

3、民間之訴狀不可盡信,必須待審問後確認其真偽。

4、一旦發現誣告者,不必等待被誣告者告發,應立即予以嚴懲。

日本據臺初期有不少臺灣菁英任職於官衙,但能不畏忌諱對時局弊端勇於提出諫言,並獲得當局重視、採納者,陳洛算是比較突出的人物。

註: 引自臺灣歷史人物小傳—明清暨日據時期(郭啟傳撰)。

陳洛(1863~1911),字淑程,號菊町,福建惠安人。年15,從父移居艋舺,父設肆,供洛讀書。生性聰慧,入泮,家益貧,而志不移,四方學者爭師事之。光緒8(1882)年赴鄉試,得副榜歸,淡水令張景祁延為學海書院講席。光緒13(1887)年劉銘傳設西學堂,洛應之,卒業,留任講席 ( 註)。日人據臺之後,於明治29(1896)年9月受任外事課勤務囑託,明治30(1897)年1月受任臨時調查股員,負責調查本島制度文物風俗習慣,同年5月獲頒紳章,其間對行政當局之施政,尤其是與仕紳有關的宅第遭官方佔用、小人誣告及訴訟制度不公等弊病提出不少建言。陳洛針砭時弊的文章因頗具價值,後經臺灣總督府翻譯摘要下列3點,提供各單位參考。

1、撰文有關臺灣本土風俗、習慣、文物等項目,並提出改進意見。

陳洛在紳士項目中提及清國時代秀才、貢生、舉人、進士乃鄉里中最為隆重、尊貴之人物,去年兵馬倥傯之際,紳士家族大多歸返清國,留臺者或被當地人陷害,或受仇家誣告,導致家破人亡,欲求平民之身而不可得。尤有甚者,一旦涉及官廷訟事,當地警察署、憲兵屯所視之無異於奴隸,不論事情大小,皆以束縛鞭打之方式予以凌辱,照理應設立法規給予優待,保留其體面,以安華人之心。

2、對告示登載及民有土地家屋作為公用之處理方式發表意見。

臺灣總督府軍政初期,抗日行動烽火四起,地方情勢不穩,軍隊經常於征討途中佔用宅第寬廣的仕紳之家作為兵站,明治29(1896)年施行民政之後仍有官廳佔用民宅,而官方徵用民宅的告示都以刊登日日新報的方式發布,住在通衢市街的士商購買新報者雖然能知悉其事,但偏遠城鄉的住民因語言不通,則全然無法得知,且新報的告示並未蓋用官印,民間大多半信半疑,因此有不肖份子誆稱官用強佔或削價強買民宅的情形。陳洛建議官方對確定使用之屋宅及鐵路經過之土地宜儘早發布告示,應加大字體刊登於日日新報、蓋用官印廣泛張貼週知,若無告示即視為詐稱,使民有所信從。

陳洛又以西門外新起街李姓屋主房屋六間、吳姓屋主房屋三間,自明治28(1895)年軍政時代以來,提供陸軍建築部使用,明治29(1896)年6月移交臨時土木部作為官舍,未曾支付租金,以全年計算約為千圓,至年底尚未歸還為例,建議應給付業主租金,以示體恤。陳洛又聽聞有自稱財務課租稅科官員對大稻埕港邊茶釐場附近四間瓦房的屋主表示需徵用該民房,命令該住民搗毀房屋而去,家人及器具必須即刻於三日之內搬離完畢。惟此事是否確為官用或是詐稱則不可得知,但若係官用則應按價購入,讓該住民有能力另覓他處建屋。

3、對訴訟受理方式及對被告人之處理方式發表意見。

本島的紳士富家認為與卑賤之人等對質公堂有失體面,故畏懼訟獄,又恐怕偶而觸犯法律,則一時的玷汙終生難以磨滅,勢必受人笑侮,故紳士、巨商或豪農平日最懼涉及訟事。又清朝時代官衙的吏役皂隸等訟事者的費用,則視其家道貧富決定價錢多寡,富豪之家擔憂一次的訴訟費用可能超過萬圓,故本島上等人家最畏懼觸法且忌諱訟事。而目前法院官及警察官不知來告者係詐偽誇大其詞,一律以訴狀視之,經逮捕、收押、監禁、審問之後即使察知並無其罪,係受誣告,而被誣告者已受監禁之苦。反之,誣告者卻都逍遙自在,不曾受過嚴懲。若被誣告者提出告發,將來必須再經歷一番審理誣告者之程序,但被誣告者出監以後已甚為疲困,只求息事,遑論再起訟端。

不僅如此,當時各警察署臺籍雇員動輒與原告狼狽為奸,陷害善良百姓,一般小事皆以刑事重罪誣告之,善良人民或紳士富豪之家經常因小事受到監禁,而目前訟案滯怠冗延,故羈押被告在獄數日尚無法判決,而即使經判決無罪,也已經受盡困苦。或警察署雇員任意判斷、或索求賄賂,善良人民因恐懼成為刑事犯罪人被移送法院或拘留,故不得不任其予取予求。對上述弊端,陳洛更提出改進對策:

1、今後逢有訴訟之事,尚未判定者無須拘留,應由堡務署及各村長市長具狀保證看管至審理之時。

2、刑事犯罪人在判決之前亦應由村長市長具狀保證看管。

3、民間之訴狀不可盡信,必須待審問後確認其真偽。

4、一旦發現誣告者,不必等待被誣告者告發,應立即予以嚴懲。

日本據臺初期有不少臺灣菁英任職於官衙,但能不畏忌諱對時局弊端勇於提出諫言,並獲得當局重視、採納者,陳洛算是比較突出的人物。

註: 引自臺灣歷史人物小傳—明清暨日據時期(郭啟傳撰)。

海角七號最終章—光復初期日僑遣送

先父在世時,念念不忘與初戀情人在碼頭離別的情景,一句「さようなら」(莎喲娜啦),從此兩人永別;電影「海角七號」中,日籍男老師搭乘遣返回日輪船時,望見愛人在碼頭尋覓的孤單身影,卻只能黯然離去之惆悵與無奈。鉅變時代下的悲苦場景,讓人不禁要問,為何戰爭結束,和平鐘聲響起,卻有無數家庭與情人被拆散?當翻閱《臺灣省行政長官公署》檔案中,有關臺灣日僑遣返命令時,父親酒後吐露的沉重思念及電影中日籍老師乘船離去的黯然身影,不時湧上心頭。

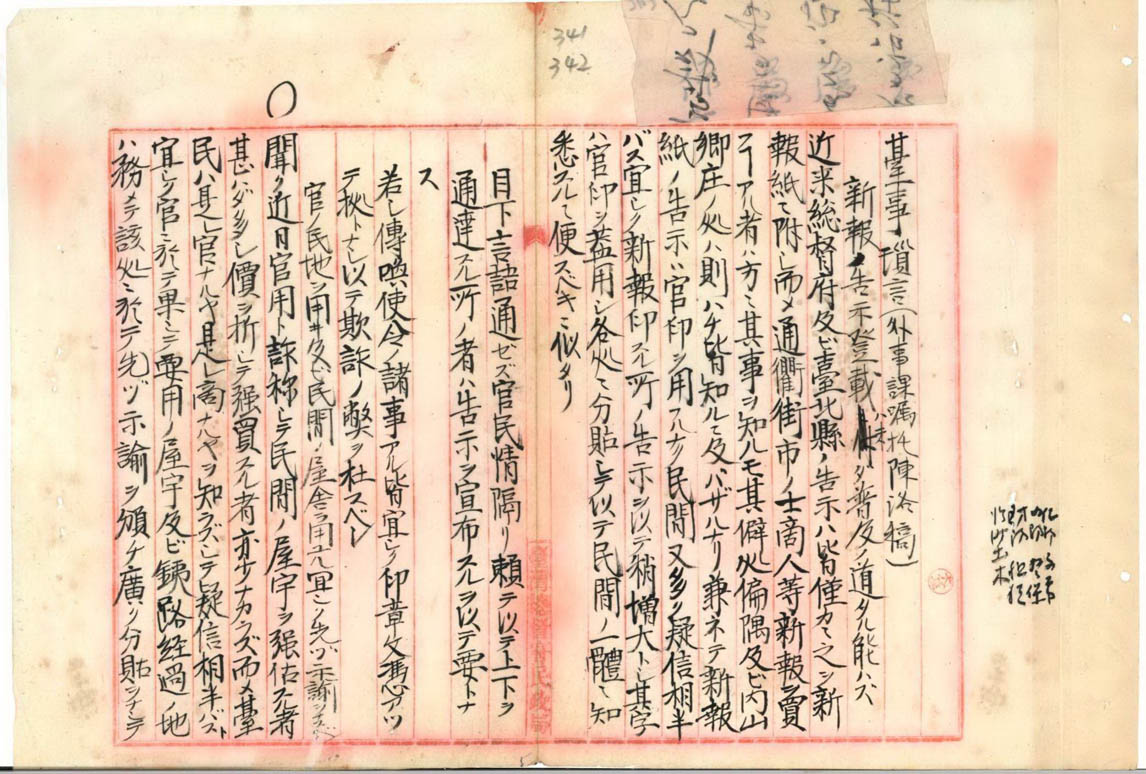

日本統治臺灣長達51年,對臺灣的影響既深且遠。臺灣省行政長官公署(以下簡稱長官公署)來臺接收後,為儘早去除日人之影響,一切工作以「去日本化」及「中國化」為前提。對於為數眾多在臺日人,長官公署決定除留用必需技術人員外,其餘一律不准留華。(如圖1)長官公署將居住在臺灣的日本平民稱為「日僑」,日本軍人稱為「日俘」,留在臺灣繼續服務稱之為「留用日僑」或「徵用日僑」。「日俘」遣返工作由臺灣省警備總司令部成立之日俘處理處負責;「日僑」遣返工作,則成立「臺灣省日僑管理委員會」辦理相關作業。

除此,日方及美方亦配合與協助日人的遣返作業,其中日方以臺灣地區日本官兵善後聯絡部及各地日僑互助會,負責辦理日僑管理委員會之日方業務;美方則提供輸送船隻及日人留遣建議。由於美、日兩國協助及配合,方使長官公署得以在短時間內順利完成在臺日人遣返工作。至於日僑留遣原則,最初係依據「臺灣省行政長官公署暨所屬各機關徵用日籍員工暫行辦法」辦理,旋又依民國35(1946)年2月15日公布,「臺灣省日僑遣送應行注意事項」第一條規定,留遣原則(標準)改正為:(如圖2)

(甲)日僑志願留臺而政府認為無留臺需要者,應即遣送回國。

(乙)志願回國之日僑具有學術、技術或特殊專長之智能而政府認為有留臺之必要者,仍應繼續徵用令其留臺。

從上述規定中可知,日僑留臺與否,完全取決於長官公署需求而定,以致有日人願留臺而不能留,不願留臺者又被徵用的情況發生。但日本統治臺灣51年,歷經二、三代嬗替,尤其是在臺灣出生長大的「灣生」,早已熟悉臺灣的生活習慣,甚至能操臺灣話。加上臺日間的共婚、收養及入贅等複雜人際關係,因此,部分日僑表態願意歸化或繼續留在臺灣,但並非所有皆能如願以償。例如臺中農業專科學校有位馮姓生徒,為其日籍未婚妻申請准免遣送回國,惟長官公署批示:「該生與日籍女子訂婚,雖屬人民之自由,但遣送日人回國,係屬法令規定。」(如圖3)由於一紙命令下的強制遣返,造成人民「恐難免離別之悲,亦不自禁失志。」(馮員具呈書)。

針對日僑遣送之疑義,時任日僑管理委員會指揮監督的「留臺日僑世話役」(留臺日僑照料人)速水國彥(原任臺灣總督府理事官),曾請示長官公署有關日僑去留質疑6點。速水國彥請示疑義如下:(如圖4)

(一)有原妻而不同居,與夫之母及夫之其他家族同居之妾(日籍)生有子女,但戶籍上仍以原妻之子登載,本人如不欲歸國可否留臺?

(二)日籍女為本省人之妾,自光復前即與夫及原妻同居,本人此際欲歸國,但夫以其婚姻關係在光復前自屬有效,堅不令歸,此時夫之主張為合法否?

(三)甲女父為日人,母為有日籍之省民,夫亦為有日籍之省民,生有一男。父已死亡,數年前又與夫離婚,現在甲女為日籍戶主,此時甲女可否隨其母籍之恢復,携其子一併留臺?

(四)乙女(日籍)十數年前,在日本招本省籍男子為夫,戰爭期中來臺,正履行入籍手續時,本省光復(乙女本身為家督相續人:按)生有子女3人,子女以庶子名義列入夫之戶內(仍註明有母為乙女字樣)為本省籍,此時全家希望歸日,如夫之赴日為不可能時,可否在獲得夫之同意及携同子女歸國?

(五)日籍丙男以本省人為妻,生有子女3人,此際欲與妻離婚,以子女為妻之養子女,交妻扶養而單身歸國,子女留臺可獲許可否?

(六)本省人丁,光復前在日為日女之贅夫,已正式脫離本省籍,光復後又携妻來臺,欲再渡日,丁之渡日是否可能?

從案例中可見,錯綜複雜的人際關係所造成國籍的問題,然一但被長官公署認定為日僑後,將面臨被遣送回國的命運。因此,不想離開臺灣的日僑,便設法規避遣返或冒用臺籍,(如圖5 )甚至躲入深山之中,特別是山區原住民部落,便成為最易躲匿的藏所。就有人曾建議先父將其女友藏匿山中,俟風聲歇息,再行下山。然而,一個甫出社會年輕人,如何甘冒與政府對抗及被抓的風險,最後只能接受大時代命運的安排。

對於被遣返的日僑,長官公署不僅凍結其在臺財產、家業,更規定僅能攜帶現金一千圓及簡單行李一挑返國(如圖6~8),致使一生努力的成果均告煙消雲散。電影「海角七號」中,日籍男老師提著兩只皮箱離去,或許與此規定有關。然而,戰爭的結束,固然解決一些問題,但也是另一些問題的開始。二次大戰後,日本戰敗、中國慘勝,最大的受害者卻是兩國平民百姓。對於在臺日人而言,深刻感受到敗戰國民的痛苦及被遣返的命運;相對的,飽受戰爭洗禮與壓力的臺灣人,面對政權轉移,不只涉及生活內容的改變,同時也產生身分認定、國籍轉移及財產歸屬等種種問題,甚至還得面臨家庭及情人被拆散的悲哀與無奈。

按:家督相續人為繼任戶長,家產繼承人。

參考資料:

一、許育銘,〈戰後留臺日僑的歷史軌跡—關於澀谷事件及二二八事件中日僑遭遇〉,2005。

二、歐素瑛,〈戰後初期在臺日人之遣返〉,2003。

三、馬有成,《時貳廳:電影與檔案的初邂逅-探詢國家寶藏》,頁34~39,2010。

先父在世時,念念不忘與初戀情人在碼頭離別的情景,一句「さようなら」(莎喲娜啦),從此兩人永別;電影「海角七號」中,日籍男老師搭乘遣返回日輪船時,望見愛人在碼頭尋覓的孤單身影,卻只能黯然離去之惆悵與無奈。鉅變時代下的悲苦場景,讓人不禁要問,為何戰爭結束,和平鐘聲響起,卻有無數家庭與情人被拆散?當翻閱《臺灣省行政長官公署》檔案中,有關臺灣日僑遣返命令時,父親酒後吐露的沉重思念及電影中日籍老師乘船離去的黯然身影,不時湧上心頭。

日本統治臺灣長達51年,對臺灣的影響既深且遠。臺灣省行政長官公署(以下簡稱長官公署)來臺接收後,為儘早去除日人之影響,一切工作以「去日本化」及「中國化」為前提。對於為數眾多在臺日人,長官公署決定除留用必需技術人員外,其餘一律不准留華。(如圖1)長官公署將居住在臺灣的日本平民稱為「日僑」,日本軍人稱為「日俘」,留在臺灣繼續服務稱之為「留用日僑」或「徵用日僑」。「日俘」遣返工作由臺灣省警備總司令部成立之日俘處理處負責;「日僑」遣返工作,則成立「臺灣省日僑管理委員會」辦理相關作業。

除此,日方及美方亦配合與協助日人的遣返作業,其中日方以臺灣地區日本官兵善後聯絡部及各地日僑互助會,負責辦理日僑管理委員會之日方業務;美方則提供輸送船隻及日人留遣建議。由於美、日兩國協助及配合,方使長官公署得以在短時間內順利完成在臺日人遣返工作。至於日僑留遣原則,最初係依據「臺灣省行政長官公署暨所屬各機關徵用日籍員工暫行辦法」辦理,旋又依民國35(1946)年2月15日公布,「臺灣省日僑遣送應行注意事項」第一條規定,留遣原則(標準)改正為:(如圖2)

(甲)日僑志願留臺而政府認為無留臺需要者,應即遣送回國。

(乙)志願回國之日僑具有學術、技術或特殊專長之智能而政府認為有留臺之必要者,仍應繼續徵用令其留臺。

從上述規定中可知,日僑留臺與否,完全取決於長官公署需求而定,以致有日人願留臺而不能留,不願留臺者又被徵用的情況發生。但日本統治臺灣51年,歷經二、三代嬗替,尤其是在臺灣出生長大的「灣生」,早已熟悉臺灣的生活習慣,甚至能操臺灣話。加上臺日間的共婚、收養及入贅等複雜人際關係,因此,部分日僑表態願意歸化或繼續留在臺灣,但並非所有皆能如願以償。例如臺中農業專科學校有位馮姓生徒,為其日籍未婚妻申請准免遣送回國,惟長官公署批示:「該生與日籍女子訂婚,雖屬人民之自由,但遣送日人回國,係屬法令規定。」(如圖3)由於一紙命令下的強制遣返,造成人民「恐難免離別之悲,亦不自禁失志。」(馮員具呈書)。

針對日僑遣送之疑義,時任日僑管理委員會指揮監督的「留臺日僑世話役」(留臺日僑照料人)速水國彥(原任臺灣總督府理事官),曾請示長官公署有關日僑去留質疑6點。速水國彥請示疑義如下:(如圖4)

(一)有原妻而不同居,與夫之母及夫之其他家族同居之妾(日籍)生有子女,但戶籍上仍以原妻之子登載,本人如不欲歸國可否留臺?

(二)日籍女為本省人之妾,自光復前即與夫及原妻同居,本人此際欲歸國,但夫以其婚姻關係在光復前自屬有效,堅不令歸,此時夫之主張為合法否?

(三)甲女父為日人,母為有日籍之省民,夫亦為有日籍之省民,生有一男。父已死亡,數年前又與夫離婚,現在甲女為日籍戶主,此時甲女可否隨其母籍之恢復,携其子一併留臺?

(四)乙女(日籍)十數年前,在日本招本省籍男子為夫,戰爭期中來臺,正履行入籍手續時,本省光復(乙女本身為家督相續人:按)生有子女3人,子女以庶子名義列入夫之戶內(仍註明有母為乙女字樣)為本省籍,此時全家希望歸日,如夫之赴日為不可能時,可否在獲得夫之同意及携同子女歸國?

(五)日籍丙男以本省人為妻,生有子女3人,此際欲與妻離婚,以子女為妻之養子女,交妻扶養而單身歸國,子女留臺可獲許可否?

(六)本省人丁,光復前在日為日女之贅夫,已正式脫離本省籍,光復後又携妻來臺,欲再渡日,丁之渡日是否可能?

從案例中可見,錯綜複雜的人際關係所造成國籍的問題,然一但被長官公署認定為日僑後,將面臨被遣送回國的命運。因此,不想離開臺灣的日僑,便設法規避遣返或冒用臺籍,(如圖5 )甚至躲入深山之中,特別是山區原住民部落,便成為最易躲匿的藏所。就有人曾建議先父將其女友藏匿山中,俟風聲歇息,再行下山。然而,一個甫出社會年輕人,如何甘冒與政府對抗及被抓的風險,最後只能接受大時代命運的安排。

對於被遣返的日僑,長官公署不僅凍結其在臺財產、家業,更規定僅能攜帶現金一千圓及簡單行李一挑返國(如圖6~8),致使一生努力的成果均告煙消雲散。電影「海角七號」中,日籍男老師提著兩只皮箱離去,或許與此規定有關。然而,戰爭的結束,固然解決一些問題,但也是另一些問題的開始。二次大戰後,日本戰敗、中國慘勝,最大的受害者卻是兩國平民百姓。對於在臺日人而言,深刻感受到敗戰國民的痛苦及被遣返的命運;相對的,飽受戰爭洗禮與壓力的臺灣人,面對政權轉移,不只涉及生活內容的改變,同時也產生身分認定、國籍轉移及財產歸屬等種種問題,甚至還得面臨家庭及情人被拆散的悲哀與無奈。

按:家督相續人為繼任戶長,家產繼承人。

參考資料:

一、許育銘,〈戰後留臺日僑的歷史軌跡—關於澀谷事件及二二八事件中日僑遭遇〉,2005。

二、歐素瑛,〈戰後初期在臺日人之遣返〉,2003。

三、馬有成,《時貳廳:電影與檔案的初邂逅-探詢國家寶藏》,頁34~39,2010。

鵝頭墜

鵝頭墜是廟宇山牆的山尖位置,也就是山牆頂端與燕尾或馬背相連的部位,由山牆之下仰望正脊尾端的燕尾,形狀宛如伸長脖子的鵝頭頸,因此稱其下方的裝飾為鵝頭墜,而在北方宮殿建築中則稱為「懸魚惹草」。廟宇中的鵝頭墜裝飾也有辟邪之意義,常見的形式有作懸磬牌、懸鰲魚、懸璧玉等造型,臺灣南部地區則常見有作獅頭啣磬牌、獅頭啣花籃或獅頭啣劍造型。

鵝頭墜的裝飾較早時期多以泥塑製作,晚近也常見有以剪黏裝飾者。在懸磬牌的造型中,通常以數個鏤空的琉璃花磚組成磬牌,亦兼有廟宇透氣的功能。而不管在形式上如何變化,在山牆頂端與兩側垂脊交接的部位,仍多習慣以浪花、捲草或雲紋來裝飾,其意義仍延續懸魚惹草的精神,具有以水厭火煞的辟邪功能需求。

鵝頭墜是廟宇山牆的山尖位置,也就是山牆頂端與燕尾或馬背相連的部位,由山牆之下仰望正脊尾端的燕尾,形狀宛如伸長脖子的鵝頭頸,因此稱其下方的裝飾為鵝頭墜,而在北方宮殿建築中則稱為「懸魚惹草」。廟宇中的鵝頭墜裝飾也有辟邪之意義,常見的形式有作懸磬牌、懸鰲魚、懸璧玉等造型,臺灣南部地區則常見有作獅頭啣磬牌、獅頭啣花籃或獅頭啣劍造型。

鵝頭墜的裝飾較早時期多以泥塑製作,晚近也常見有以剪黏裝飾者。在懸磬牌的造型中,通常以數個鏤空的琉璃花磚組成磬牌,亦兼有廟宇透氣的功能。而不管在形式上如何變化,在山牆頂端與兩側垂脊交接的部位,仍多習慣以浪花、捲草或雲紋來裝飾,其意義仍延續懸魚惹草的精神,具有以水厭火煞的辟邪功能需求。

花押

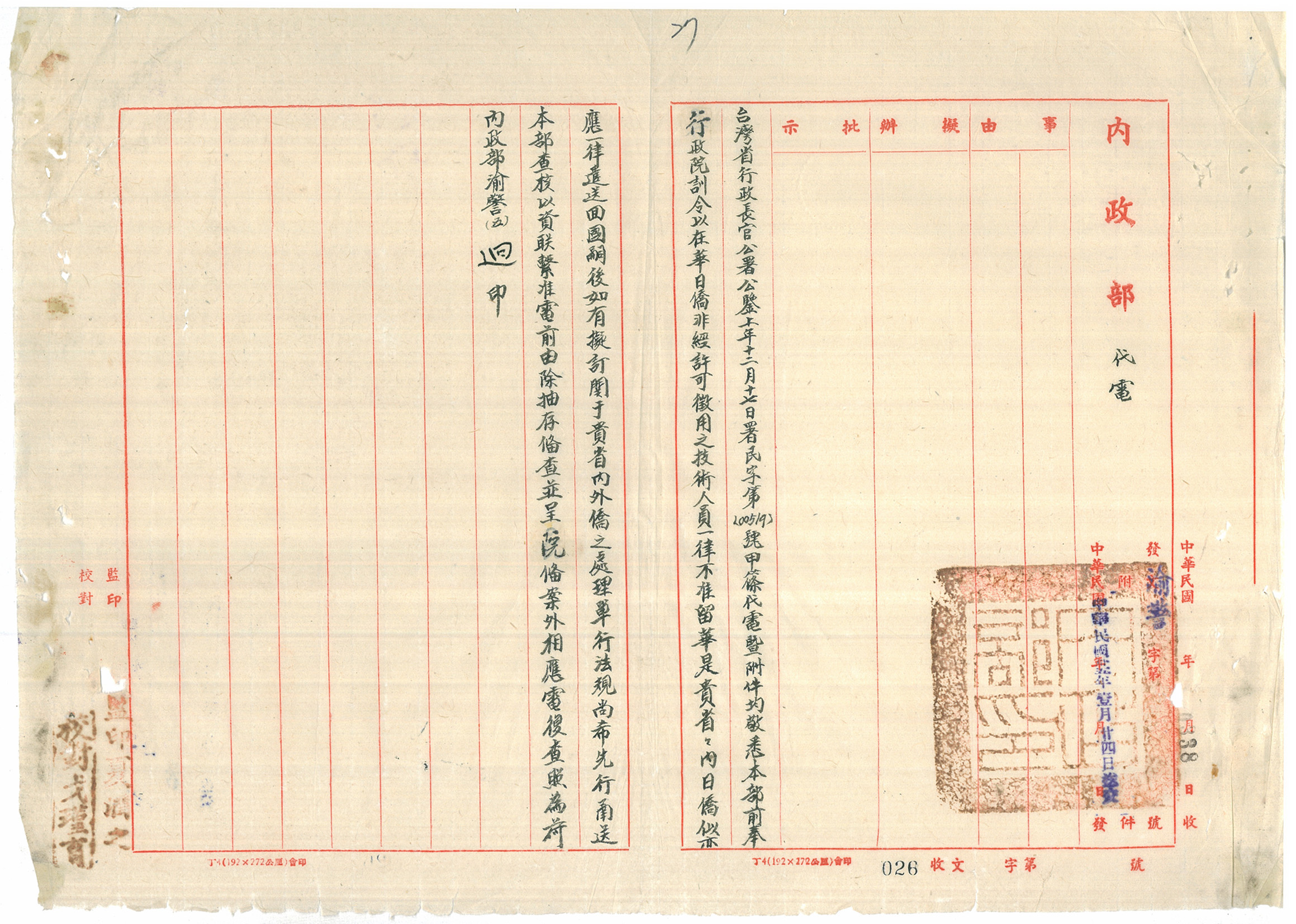

花押是一種花寫文字的署名,一般常見的花押是姓名中數個字的連寫,也有不以姓名而以一段詞語連寫為花押者,花押大致有突顯個人特色或者識別防冒功能。

花押由來以久,例如宋徽宗的「天下一人」就是歷史上較為著名的花押。日本也有花押的使用,本館即曾就日據時期臺灣總督花押略作收集整理(圖1)。在古文書完單中,也可見有花押文字的業主印(圖2),其以一段文字為花押並製印,也可稱為花押印。

花押是一種花寫文字的署名,一般常見的花押是姓名中數個字的連寫,也有不以姓名而以一段詞語連寫為花押者,花押大致有突顯個人特色或者識別防冒功能。

花押由來以久,例如宋徽宗的「天下一人」就是歷史上較為著名的花押。日本也有花押的使用,本館即曾就日據時期臺灣總督花押略作收集整理(圖1)。在古文書完單中,也可見有花押文字的業主印(圖2),其以一段文字為花押並製印,也可稱為花押印。

彰化孔廟的「囍」字及其設計意涵

科舉時代,考試非常不易,進士、舉人名額,寥寥可數,想要榜上有名,真是難如登天。《儒林外史》一書描寫范進中舉之後,高興的幾乎發狂的故事,其實就是讀書人醉心科舉的縮影。科舉考試初階,是考秀才(生員)的歲、科兩試,每個儒學名額雖然在二十名左右,不過錄取率仍然非常之低,無怪乎古人會將名登金榜視為人生四喜之一。

四喜的另一重要項目是結婚,古人常將考試及第與結婚,並稱為「大登科」與「小登科」,無不喜氣洋洋,人人稱羨。結婚的相關文物當中,到處充滿了貼有「囍」字的文物,可是關於科舉考試,除了紅色「捷報」或「拜帖」帶有喜氣之外,難得一見「囍」字,目前僅在彰化孔廟屋脊發現了「囍」字浮雕,又搭配了其他設計,實具特別意涵。

清代的孔子廟,稱為「儒學」,依行政層級,有府、廳、縣儒學之分。儒學為教育行政機關,科舉考試的報名、入學以及節婦、善行表彰等,都屬其職掌。孔子廟殿堂,是其禮堂,每年的春秋兩次祭孔,以及諸生入學儀式,為儒學的重要例行活動。諸生的入學儀式,稱之為「入泮」,新科秀才由知縣率領到孔子廟,向孔聖人牌位行禮,插上金花,最後到泮池繞行一周,完成儀式,此後便脫胎換骨,有了秀才身分。

考取秀才,踏出科舉的第一步,是莫大的喜事。彰化孔子廟設計,大成殿前為戟門,再前為櫺星門,最外面是泮池與照牆。泮池、照牆都在日據時期因開路而拆除,已無任何遺跡。「囍」字浮雕出現在戟門屋脊,共有兩個,左右對稱。值得注意的是,屋脊有兩面,「囍」字只有裡面者(即大成殿前)有之,這是有特殊意義的。考試錄取,仍不能算是秀才,必須進一步經過入學儀式,才正式取得資格,猶如今日官員、民代,必須經過宣誓。

當新科秀才禮成之後,踏出大成殿,走過露臺,循階而下。這時前視正好可以清楚看到「囍」字,有抬頭見喜之意。「囍」字兩個,恰與兩個階梯相對,想像當年,秀才們應該是分為兩班,魚貫而下,面對「囍」字,愉悅之心,盡在不言之中。

除了「囍」字之外,櫺星門、戟門及大成殿三個屋脊設計,仍具巧思與創意。彰化孔廟的「萬仞宮牆」橫額,據說原來鑲嵌在照牆,現移嵌外牆,名副其實。夫子之牆萬仞,形容孔子學問浩瀚,必須潛心研究,才能登堂入室,考取秀才。如何考取秀才呢?櫺星門上的六根綠色竹節造型通天柱,傳說代表六經及氣節,儒生要通過第一道門檻,飽讀群經,是先決條件。戟門屋脊,出現了龍頭魚身的鰲魚,過了戟門,算是秀才半進,是半條龍。大成殿則是全龍造型,代表儒生行禮之後,取得資格,如魚化龍,出門見喜,尤能相映成趣。

彰化孔廟的「囍」字,令人驚喜,其實它是整個設具的環節之一,登堂入室,由外而內,均蘊含哲理,參觀孔廟,宜仔細體會前人巧思,不可錯失良機。

科舉時代,考試非常不易,進士、舉人名額,寥寥可數,想要榜上有名,真是難如登天。《儒林外史》一書描寫范進中舉之後,高興的幾乎發狂的故事,其實就是讀書人醉心科舉的縮影。科舉考試初階,是考秀才(生員)的歲、科兩試,每個儒學名額雖然在二十名左右,不過錄取率仍然非常之低,無怪乎古人會將名登金榜視為人生四喜之一。

四喜的另一重要項目是結婚,古人常將考試及第與結婚,並稱為「大登科」與「小登科」,無不喜氣洋洋,人人稱羨。結婚的相關文物當中,到處充滿了貼有「囍」字的文物,可是關於科舉考試,除了紅色「捷報」或「拜帖」帶有喜氣之外,難得一見「囍」字,目前僅在彰化孔廟屋脊發現了「囍」字浮雕,又搭配了其他設計,實具特別意涵。

清代的孔子廟,稱為「儒學」,依行政層級,有府、廳、縣儒學之分。儒學為教育行政機關,科舉考試的報名、入學以及節婦、善行表彰等,都屬其職掌。孔子廟殿堂,是其禮堂,每年的春秋兩次祭孔,以及諸生入學儀式,為儒學的重要例行活動。諸生的入學儀式,稱之為「入泮」,新科秀才由知縣率領到孔子廟,向孔聖人牌位行禮,插上金花,最後到泮池繞行一周,完成儀式,此後便脫胎換骨,有了秀才身分。

考取秀才,踏出科舉的第一步,是莫大的喜事。彰化孔子廟設計,大成殿前為戟門,再前為櫺星門,最外面是泮池與照牆。泮池、照牆都在日據時期因開路而拆除,已無任何遺跡。「囍」字浮雕出現在戟門屋脊,共有兩個,左右對稱。值得注意的是,屋脊有兩面,「囍」字只有裡面者(即大成殿前)有之,這是有特殊意義的。考試錄取,仍不能算是秀才,必須進一步經過入學儀式,才正式取得資格,猶如今日官員、民代,必須經過宣誓。

當新科秀才禮成之後,踏出大成殿,走過露臺,循階而下。這時前視正好可以清楚看到「囍」字,有抬頭見喜之意。「囍」字兩個,恰與兩個階梯相對,想像當年,秀才們應該是分為兩班,魚貫而下,面對「囍」字,愉悅之心,盡在不言之中。

除了「囍」字之外,櫺星門、戟門及大成殿三個屋脊設計,仍具巧思與創意。彰化孔廟的「萬仞宮牆」橫額,據說原來鑲嵌在照牆,現移嵌外牆,名副其實。夫子之牆萬仞,形容孔子學問浩瀚,必須潛心研究,才能登堂入室,考取秀才。如何考取秀才呢?櫺星門上的六根綠色竹節造型通天柱,傳說代表六經及氣節,儒生要通過第一道門檻,飽讀群經,是先決條件。戟門屋脊,出現了龍頭魚身的鰲魚,過了戟門,算是秀才半進,是半條龍。大成殿則是全龍造型,代表儒生行禮之後,取得資格,如魚化龍,出門見喜,尤能相映成趣。

彰化孔廟的「囍」字,令人驚喜,其實它是整個設具的環節之一,登堂入室,由外而內,均蘊含哲理,參觀孔廟,宜仔細體會前人巧思,不可錯失良機。

《臺灣文獻》季刊64卷4期暨別冊47號

書 名:《臺灣文獻》季刊64卷4期暨別冊47號

發 行 人:張鴻銘

出 版 者:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國102年12月31日

定 價:新臺幣200元

簡 介:

《臺灣文獻》季刊64卷4期暨別冊47號已出版發行,歡迎有興趣研究臺灣史與近代史的專家、學者、社會大眾參閱,本期季刊刊載【專題論文】4篇、【田野調查與史料介紹】3篇暨《別冊》刊載文章7篇。

本期【專題論文】文稿

〈高雄太爺蘇家之歷史發展及其古厝〉,作者蘇淑芬,以隨鄭成功來臺的蘇伍(1656-1705)開墾位於高雄市湖內區的太爺為主題,蘇家繁衍至今約十二、三代。乾隆43(1778)年,經蘇伍孫蘇足(1727-1800),與其五個兒子努力墾殖,建造一座占地約1,000多坪的四合院古厝,二進之間為大埕,全舖上紅磚,中有水井一口,供鄉人洗濯飲用。蘇足孫蘇應元為秀才,在地方極有名聲。

光緒21(1895)年,臺灣割讓給日本,10月10日日本陸軍中將乃木希典率兵從枋寮登陸,20日要砲轟臺南前,曾短暫駐紮此古厝中,當時尚有部份古厝村民在村外與日軍對抗,古厝中之婦孺則默默承受壓力。大正10(1921)年蘇應元之孫蘇文治(1882-1946),受臺灣總督府任命為第一屆湖內庄長,他特意發展村民教育,改善風俗,繁榮經濟。蘇氏古厝見證臺灣自清初以來一個家族的發展史跡。

〈臺灣西部媽祖廟既存石香爐調查研究〉,作者李建緯,經由田野調查獲悉臺灣西部40座媽祖廟藏有石香爐,而其總數近60件,流行年代為清初至日據時代,二次大戰初期則逐漸式微。從材質種類來看,清代石香爐材質以青斗石、砂岩為主,日據時代以後材質仍偏好青斗石、砂岩,另有新材質的大理石與水泥(磨石子),泉州白石與觀音山石在各時代也有零星數量之使用。整體來說,石香爐仍以使用青斗石的比例最高。從造形觀察,清代石香爐係以四足、展耳方爐為主,日據時代以後則流行三足鼎式圓爐和圈足簋式圓爐兩類。

石香爐上的裝飾元素,透露出石香爐是如何被「觀看」與「賦予意義」。一方面,石香爐母題中的獅吞腳、獅首與盤龍紋,流行時間長,風格變異不大,和這些圖像本身具有某種「正式性」與「威權性」有關,同時,從清代石香爐的標準形制,即獅吞展耳、獅吞腳的造形也可發現,其外觀具強烈「生命化」之傾向。當信徒將香爐四足處理成獸爪,加上兩側的雙耳與獅首,便足以讓信徒觸發相應的感受,即威猛、具生命力之反應,而且其四爪更給予我們一種具攻擊性之特徵。但是,石香爐的這種擬生命化的造形概念,在日據時代以後便逐漸消失了。

〈鶯歌陶師王漢騰之研究〉,作者陳新上,長期關注鶯歌陶師王漢騰學藝之後在各地陶瓷廠工作的田野調查。民國35年王漢騰在鶯歌與人合資創立義成與合興兩家陶器工廠生產傳統陶器。民國52年離開鶯歌,先後到苗栗、大甲東與水里等地當陶師,指導現代製陶技術,延續其產業生命。民國58年回到鶯歌,生產花盆等產品。民國70年與親友合資,成立臺華陶瓷公司,生產仿古陶瓷。王漢騰經營臺華期間,到南投水里聘請許多陶師到鶯歌從事陶瓷。這個舉動支持了鶯歌大型仿古陶瓷的發展,卻也加速水里陶瓷業的沒落。王漢騰陶師的經營改變,竟對地方產業的興衰產生關鍵性的影響,實為臺灣陶瓷史上的傳奇人物。

〈日治時代大日本製糖臺灣工場的人事組織初探〉,作者黃文榮,研究大日本製糖株式會社於明治39(1906)年在斗六廳五間厝設立粗糖工場,明治41(1908)年12月完工,並開始著手經營。1909年日糖事件爆發,社務一落千丈,股價大跌,工場陷入停擺。藤山雷太接手後,數年內償還欠款,工場營運不斷攀升,甚至兼併其他製糖會社,擴大在臺勢力。藤山氏是如何讓大日本製糖止跌回升?又如何在本社位於東京的情況下,掌控臺灣工場,使其貫徹領導?箇中奧妙或與人事運用有著密切關係。

研究指出,藤山為強化對臺灣工場的控制,以工場理事掌管臺灣工場事務,後來工場升格為支社,又成立支社長一職。無論是理事或支社長,都可以發現藤山家族以慶應大學為主的學閥領導體制,而這樣的統治風格也收到一定的成效。藤山家族以營業與工務課長最受重用,各課亦依其所需而由學閥產生,如營業、會計課為慶應大學,農務課為東京帝大、札幌農校,工務、鐵道課則以東京高工或大學理工科為主,簡言之日糖採取量才適用,名校至上的用人方針。製糖所長部分則以虎尾製糖所長的地位最為特殊,另從日糖早期的五間製糖所長學歷觀察,可以發現所長多為名校東京帝大、慶應大學、東京高工、札幌農校畢業,尤其是東京帝大校友更達四成以上,可見學歷在能力與資歷外扮演的重要角色。

【田野調查與史料介紹】

〈1895年《淡水新政記》之史料介紹與價值〉,作者曾令毅,本文主要在介紹1895年6月日軍登陸臺灣佔領淡水後的行政紀錄《淡水新政記原稿》。該文獻原件典藏於日本防衛省防衛研究所,主要內容是記述日軍進入淡水成立「淡水事務所」時期兩週間之行政日誌。也是目前所見,日本統治臺灣最早的地方施政紀錄。

本文除進行文獻探討外,同時也試圖說明其史料價值。主要內容分為兩大部分,首先是史料內容之介紹,包括編者福島安正之略歷、版本及日誌內容之簡介。其次,則是說明文獻本身之史料價值,並將其大略分為治安及法律、衛生事務、教育訓練、調查相關資料等四項,同時試圖說明各項施政事業之意義。

〈臺灣人˙志願兵˙震洋特攻隊:陳金村先生口述歷史〉,作者陳柏棕、范綱倫,本文敘說第二次世界大戰末期,美軍挾強大的軍事優勢,在太平洋戰場上已令日軍難以反制,加之美軍潛艦在海上的攔截,大型水面艦艇多已無法出海作戰。為此,日軍乃設計出一批用以執行特攻作戰的武器,試圖將剩餘資源做最大的利用,「震洋」艇即是當時的特攻武器之一,在臺灣也部署有此武器。受訪者陳金村,是1945年1月入伍的第五期臺灣海軍特別志願兵,在左營受訓結束後,派至駐紮於高雄壽山的第21震洋隊,負責震洋艇的後勤保養與維修工作。陳金村以臺灣人成員身份,重述其在震洋隊中的親身經歷,係至為重要的口述史料,透過其口說,得以更具體瞭解基地環境、震洋艇保養維修與震洋隊的訓練過程,呈現戰爭末期日軍特攻部隊實態與臺籍士兵被賦予的任務,補充既有文字研究成果之不足。

〈戰後臺灣環境保育與觀光事業的推手:游漢廷先生訪談錄〉,作者曾華璧,本文係作者在1997至1998年對臺灣環境保護運動早期參與者游漢廷之口述訪談稿。在文中,他回顧自身的求學與工作生涯、參與國家公園法的制定、動物保育的推動、以及推廣國內觀光等工作,是一份戰後臺灣科技行政官僚從事保育工作的紀錄。

游漢廷個性幽默、勤奮、樂觀,熱愛野外生活,且具有理想。從他自訂英文名字的動機,以及國外求學與會議的參加等經歷,證明他對自然環境與臺灣家園的情感。這份訪稿全部經過他本人的親自訂正,他於2008年逝世,訪問稿中表現的鮮明角色,使戰後臺灣早期環境保育工作發展史得以保留,也讓我們能藉此窺見戰後科技官僚在保育臺灣的耕耘與用心,這是他精神不滅的最大意義。

《臺灣文獻》季刊64卷4期目錄:

【專題論文】

●高雄太爺蘇家之歷史發展及其古厝/蘇淑芬

●臺灣西部媽祖廟既存石香爐調查研究/李建緯

●鶯歌陶師王漢騰之研究/陳新上

●日治時代大日本製糖臺灣工場的人事組織初探/黃文榮

【田野調查與史料介紹】

●1895年《淡水新政記》之史料介紹與價值/曾令毅

●臺灣人‧志願兵•震洋特攻隊:陳金村先生口述歷史/陳柏棕、范綱倫

●戰後臺灣環境保育與觀光事業的推手:游漢廷先生訪談錄/曾華璧

《別冊》7篇文章,跨清領、日據時期的重要歷史檔案與近代珍貴史料,強調「歷史的.鄉土的.趣味的」,讀者透過短篇的文章,可以增進歷史的視野,其中探討文獻檔案,可幫讀者瞭解歷史的演化。

《臺灣文獻》別冊47號目錄:

●《靖臺實錄》引發爭功問題平議/林文龍

●清代臺灣布政使司丈單賞析/周伯通

●日俄戰爭遺跡:通霄望樓紀念碑/陳文添

●南投縣仁愛鄉「立鷹」的戰事/劉澤民

●典藏檔案的故事:八田與一再任總督府技師記錄/林明洲

●「八七水災」與華僑捐建的國校/蕭呈章

●從李松林「甲子熙年」探討「毛蟹․簍」木雕藝術的吉祥意涵/李榮聰

本期《臺灣文獻》季刊售價工本費200元,《別冊》隨刊附贈(單獨購買《別冊》定價40元)。

展售處:國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓 02-25180207 http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁)04-22260330 http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書 名:《臺灣文獻》季刊64卷4期暨別冊47號

發 行 人:張鴻銘

出 版 者:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國102年12月31日

定 價:新臺幣200元

簡 介:

《臺灣文獻》季刊64卷4期暨別冊47號已出版發行,歡迎有興趣研究臺灣史與近代史的專家、學者、社會大眾參閱,本期季刊刊載【專題論文】4篇、【田野調查與史料介紹】3篇暨《別冊》刊載文章7篇。

本期【專題論文】文稿

〈高雄太爺蘇家之歷史發展及其古厝〉,作者蘇淑芬,以隨鄭成功來臺的蘇伍(1656-1705)開墾位於高雄市湖內區的太爺為主題,蘇家繁衍至今約十二、三代。乾隆43(1778)年,經蘇伍孫蘇足(1727-1800),與其五個兒子努力墾殖,建造一座占地約1,000多坪的四合院古厝,二進之間為大埕,全舖上紅磚,中有水井一口,供鄉人洗濯飲用。蘇足孫蘇應元為秀才,在地方極有名聲。

光緒21(1895)年,臺灣割讓給日本,10月10日日本陸軍中將乃木希典率兵從枋寮登陸,20日要砲轟臺南前,曾短暫駐紮此古厝中,當時尚有部份古厝村民在村外與日軍對抗,古厝中之婦孺則默默承受壓力。大正10(1921)年蘇應元之孫蘇文治(1882-1946),受臺灣總督府任命為第一屆湖內庄長,他特意發展村民教育,改善風俗,繁榮經濟。蘇氏古厝見證臺灣自清初以來一個家族的發展史跡。

〈臺灣西部媽祖廟既存石香爐調查研究〉,作者李建緯,經由田野調查獲悉臺灣西部40座媽祖廟藏有石香爐,而其總數近60件,流行年代為清初至日據時代,二次大戰初期則逐漸式微。從材質種類來看,清代石香爐材質以青斗石、砂岩為主,日據時代以後材質仍偏好青斗石、砂岩,另有新材質的大理石與水泥(磨石子),泉州白石與觀音山石在各時代也有零星數量之使用。整體來說,石香爐仍以使用青斗石的比例最高。從造形觀察,清代石香爐係以四足、展耳方爐為主,日據時代以後則流行三足鼎式圓爐和圈足簋式圓爐兩類。

石香爐上的裝飾元素,透露出石香爐是如何被「觀看」與「賦予意義」。一方面,石香爐母題中的獅吞腳、獅首與盤龍紋,流行時間長,風格變異不大,和這些圖像本身具有某種「正式性」與「威權性」有關,同時,從清代石香爐的標準形制,即獅吞展耳、獅吞腳的造形也可發現,其外觀具強烈「生命化」之傾向。當信徒將香爐四足處理成獸爪,加上兩側的雙耳與獅首,便足以讓信徒觸發相應的感受,即威猛、具生命力之反應,而且其四爪更給予我們一種具攻擊性之特徵。但是,石香爐的這種擬生命化的造形概念,在日據時代以後便逐漸消失了。

〈鶯歌陶師王漢騰之研究〉,作者陳新上,長期關注鶯歌陶師王漢騰學藝之後在各地陶瓷廠工作的田野調查。民國35年王漢騰在鶯歌與人合資創立義成與合興兩家陶器工廠生產傳統陶器。民國52年離開鶯歌,先後到苗栗、大甲東與水里等地當陶師,指導現代製陶技術,延續其產業生命。民國58年回到鶯歌,生產花盆等產品。民國70年與親友合資,成立臺華陶瓷公司,生產仿古陶瓷。王漢騰經營臺華期間,到南投水里聘請許多陶師到鶯歌從事陶瓷。這個舉動支持了鶯歌大型仿古陶瓷的發展,卻也加速水里陶瓷業的沒落。王漢騰陶師的經營改變,竟對地方產業的興衰產生關鍵性的影響,實為臺灣陶瓷史上的傳奇人物。

〈日治時代大日本製糖臺灣工場的人事組織初探〉,作者黃文榮,研究大日本製糖株式會社於明治39(1906)年在斗六廳五間厝設立粗糖工場,明治41(1908)年12月完工,並開始著手經營。1909年日糖事件爆發,社務一落千丈,股價大跌,工場陷入停擺。藤山雷太接手後,數年內償還欠款,工場營運不斷攀升,甚至兼併其他製糖會社,擴大在臺勢力。藤山氏是如何讓大日本製糖止跌回升?又如何在本社位於東京的情況下,掌控臺灣工場,使其貫徹領導?箇中奧妙或與人事運用有著密切關係。

研究指出,藤山為強化對臺灣工場的控制,以工場理事掌管臺灣工場事務,後來工場升格為支社,又成立支社長一職。無論是理事或支社長,都可以發現藤山家族以慶應大學為主的學閥領導體制,而這樣的統治風格也收到一定的成效。藤山家族以營業與工務課長最受重用,各課亦依其所需而由學閥產生,如營業、會計課為慶應大學,農務課為東京帝大、札幌農校,工務、鐵道課則以東京高工或大學理工科為主,簡言之日糖採取量才適用,名校至上的用人方針。製糖所長部分則以虎尾製糖所長的地位最為特殊,另從日糖早期的五間製糖所長學歷觀察,可以發現所長多為名校東京帝大、慶應大學、東京高工、札幌農校畢業,尤其是東京帝大校友更達四成以上,可見學歷在能力與資歷外扮演的重要角色。

【田野調查與史料介紹】

〈1895年《淡水新政記》之史料介紹與價值〉,作者曾令毅,本文主要在介紹1895年6月日軍登陸臺灣佔領淡水後的行政紀錄《淡水新政記原稿》。該文獻原件典藏於日本防衛省防衛研究所,主要內容是記述日軍進入淡水成立「淡水事務所」時期兩週間之行政日誌。也是目前所見,日本統治臺灣最早的地方施政紀錄。

本文除進行文獻探討外,同時也試圖說明其史料價值。主要內容分為兩大部分,首先是史料內容之介紹,包括編者福島安正之略歷、版本及日誌內容之簡介。其次,則是說明文獻本身之史料價值,並將其大略分為治安及法律、衛生事務、教育訓練、調查相關資料等四項,同時試圖說明各項施政事業之意義。

〈臺灣人˙志願兵˙震洋特攻隊:陳金村先生口述歷史〉,作者陳柏棕、范綱倫,本文敘說第二次世界大戰末期,美軍挾強大的軍事優勢,在太平洋戰場上已令日軍難以反制,加之美軍潛艦在海上的攔截,大型水面艦艇多已無法出海作戰。為此,日軍乃設計出一批用以執行特攻作戰的武器,試圖將剩餘資源做最大的利用,「震洋」艇即是當時的特攻武器之一,在臺灣也部署有此武器。受訪者陳金村,是1945年1月入伍的第五期臺灣海軍特別志願兵,在左營受訓結束後,派至駐紮於高雄壽山的第21震洋隊,負責震洋艇的後勤保養與維修工作。陳金村以臺灣人成員身份,重述其在震洋隊中的親身經歷,係至為重要的口述史料,透過其口說,得以更具體瞭解基地環境、震洋艇保養維修與震洋隊的訓練過程,呈現戰爭末期日軍特攻部隊實態與臺籍士兵被賦予的任務,補充既有文字研究成果之不足。

〈戰後臺灣環境保育與觀光事業的推手:游漢廷先生訪談錄〉,作者曾華璧,本文係作者在1997至1998年對臺灣環境保護運動早期參與者游漢廷之口述訪談稿。在文中,他回顧自身的求學與工作生涯、參與國家公園法的制定、動物保育的推動、以及推廣國內觀光等工作,是一份戰後臺灣科技行政官僚從事保育工作的紀錄。

游漢廷個性幽默、勤奮、樂觀,熱愛野外生活,且具有理想。從他自訂英文名字的動機,以及國外求學與會議的參加等經歷,證明他對自然環境與臺灣家園的情感。這份訪稿全部經過他本人的親自訂正,他於2008年逝世,訪問稿中表現的鮮明角色,使戰後臺灣早期環境保育工作發展史得以保留,也讓我們能藉此窺見戰後科技官僚在保育臺灣的耕耘與用心,這是他精神不滅的最大意義。

《臺灣文獻》季刊64卷4期目錄:

【專題論文】

●高雄太爺蘇家之歷史發展及其古厝/蘇淑芬

●臺灣西部媽祖廟既存石香爐調查研究/李建緯

●鶯歌陶師王漢騰之研究/陳新上

●日治時代大日本製糖臺灣工場的人事組織初探/黃文榮

【田野調查與史料介紹】

●1895年《淡水新政記》之史料介紹與價值/曾令毅

●臺灣人‧志願兵•震洋特攻隊:陳金村先生口述歷史/陳柏棕、范綱倫

●戰後臺灣環境保育與觀光事業的推手:游漢廷先生訪談錄/曾華璧

《別冊》7篇文章,跨清領、日據時期的重要歷史檔案與近代珍貴史料,強調「歷史的.鄉土的.趣味的」,讀者透過短篇的文章,可以增進歷史的視野,其中探討文獻檔案,可幫讀者瞭解歷史的演化。

《臺灣文獻》別冊47號目錄:

●《靖臺實錄》引發爭功問題平議/林文龍

●清代臺灣布政使司丈單賞析/周伯通

●日俄戰爭遺跡:通霄望樓紀念碑/陳文添

●南投縣仁愛鄉「立鷹」的戰事/劉澤民

●典藏檔案的故事:八田與一再任總督府技師記錄/林明洲

●「八七水災」與華僑捐建的國校/蕭呈章

●從李松林「甲子熙年」探討「毛蟹․簍」木雕藝術的吉祥意涵/李榮聰

本期《臺灣文獻》季刊售價工本費200元,《別冊》隨刊附贈(單獨購買《別冊》定價40元)。

展售處:國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓 02-25180207 http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁)04-22260330 http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

《臺灣地名辭書 卷十六 臺北縣》

書 名:《臺灣地名辭書 卷十六 臺北縣》

發行人:張鴻銘

總編纂:施添福

編 纂:陳國川

撰 述:林聖欽、王怡茹、程惠筠、洪偉豪、白偉權、王慈妤、陳碧雯、殷豪飛、林其民、廖婉彤、林雅雯、王又幼、李其鴻、莊惠如、張伯鋒、孫 細、歐又華、李敏慧

編 輯:國史館臺灣文獻館採集組

研 究:國立臺灣師範大學地理系

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國102年9月

定 價:新臺幣500元(上下冊不分售)

簡 介:

《臺灣地名辭書 卷十六 臺北縣》是本館出版的第21縣市地名辭書,全書計蒐羅921則村里名由來,4,603則地名釋義,字數計約124萬字,頁數達1,886頁。本書是本館委託國立臺灣師範大學辦理臺北縣地名普查研究計畫之研究成果,該計畫研究期限自98年6月至102年5月,計畫指導人為施添福教授,計畫主持人陳國川老師。

本書以荷治、清領、日據、民國等階段區分,探討轄內之林口、八里、五股、蘆洲、泰山、三重、新莊、樹林、鶯歌、三峽、土城、新店、中和、永和、深坑、板橋、汐止、石碇、坪林、烏來、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪、萬里、金山、三芝、石門、淡水等29個鄉鎮市之地名沿革、行政區域、地方特色等,並以圖表、數據等詳述地名演變。為研究臺北縣地名及推廣鄉土教育之重要參考書籍。

本館自83年起逐年編列預算進行「臺灣地名普查研究計畫」,委託臺灣師範大學地理系,計進行新竹市、嘉義市、基隆市、臺南市、臺東縣、宜蘭縣、高雄縣、屏東縣、南投縣、澎湖縣、雲林縣、臺南縣、彰化縣、花蓮縣、臺中縣、苗栗縣、嘉義縣、桃園縣、新竹縣、臺北縣、金門縣、連江縣22個縣市的調查研究,除金門縣、連江縣,目前正調查研究中外,已完成20個縣市的地名辭書出版,併計83至85年本館自行試辦調查出版之《臺中市地名沿革》,共計出版21縣市地名辭書。金門縣、連江縣也將於103年結案出版。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓 02-25180207

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站對面)04-22260330

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽購。

書 名:《臺灣地名辭書 卷十六 臺北縣》

發行人:張鴻銘

總編纂:施添福

編 纂:陳國川

撰 述:林聖欽、王怡茹、程惠筠、洪偉豪、白偉權、王慈妤、陳碧雯、殷豪飛、林其民、廖婉彤、林雅雯、王又幼、李其鴻、莊惠如、張伯鋒、孫 細、歐又華、李敏慧

編 輯:國史館臺灣文獻館採集組

研 究:國立臺灣師範大學地理系

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國102年9月

定 價:新臺幣500元(上下冊不分售)

簡 介:

《臺灣地名辭書 卷十六 臺北縣》是本館出版的第21縣市地名辭書,全書計蒐羅921則村里名由來,4,603則地名釋義,字數計約124萬字,頁數達1,886頁。本書是本館委託國立臺灣師範大學辦理臺北縣地名普查研究計畫之研究成果,該計畫研究期限自98年6月至102年5月,計畫指導人為施添福教授,計畫主持人陳國川老師。

本書以荷治、清領、日據、民國等階段區分,探討轄內之林口、八里、五股、蘆洲、泰山、三重、新莊、樹林、鶯歌、三峽、土城、新店、中和、永和、深坑、板橋、汐止、石碇、坪林、烏來、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪、萬里、金山、三芝、石門、淡水等29個鄉鎮市之地名沿革、行政區域、地方特色等,並以圖表、數據等詳述地名演變。為研究臺北縣地名及推廣鄉土教育之重要參考書籍。

本館自83年起逐年編列預算進行「臺灣地名普查研究計畫」,委託臺灣師範大學地理系,計進行新竹市、嘉義市、基隆市、臺南市、臺東縣、宜蘭縣、高雄縣、屏東縣、南投縣、澎湖縣、雲林縣、臺南縣、彰化縣、花蓮縣、臺中縣、苗栗縣、嘉義縣、桃園縣、新竹縣、臺北縣、金門縣、連江縣22個縣市的調查研究,除金門縣、連江縣,目前正調查研究中外,已完成20個縣市的地名辭書出版,併計83至85年本館自行試辦調查出版之《臺中市地名沿革》,共計出版21縣市地名辭書。金門縣、連江縣也將於103年結案出版。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓 02-25180207

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站對面)04-22260330

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽購。

圖書室編目上架圖書通報

民國102年11月份編目上架之入館圖書計610冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室11月份編目上架入館圖書清單。圖書室目前藏書7萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

民國102年11月份編目上架之入館圖書計610冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室11月份編目上架入館圖書清單。圖書室目前藏書7萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

館藏介紹

本館圖書室典藏許多圖書文獻,將陸續分次進行介紹,以下列舉2本廟志相關圖書扼要介紹其內容,歡迎大眾來館瀏覽。

一、書 名:《五條港安西府》沿革誌

作 者:臺西鄉五條港安西府管理委員會編

出版者:臺西鄉五條港安西府管理委員會

出版日期:民國88年

簡 介:

臺西鄉位居雲林縣最西端,昔日稱為「海口」,五條港於滿清時期係臺灣中部商船往來的港口。安西府是清乾隆60(1795)年間,漁民於海豐島附近海域作業時,忽見港外有金光閃爍,經前往查探發現竹筏上有香爐及香火,上寫「張李莫千歲」,乃於該島建寮奉祀,後為方便信徒奉祀,遂重建於五港村中央路現址。

安西府座落於五港村西北方,進入該廟映入眼簾的即是全臺聞名距今有160年的一對大旗杆,自地面起算約6丈餘高。該寶剎祀奉主神為張巡、李泌及莫英等3府千歲。張巡係唐朝的良將,玄宗天寶年間安祿山叛變,率兵征討,先是連戰皆捷,後被大批賊兵圍城數月,最後糧盡又因無援兵相助,終被捕就義,享年49歲;李泌,7歲能文,及長為唐朝忠臣,一心為國,可謂天子之師友,享年68,追贈太子太傅;莫英,唐朝胡人,原名為蓋陀,驍勇善戰,本是安祿山陣前的大將軍,安祿山派他勸降張巡,但莫英被張巡之忠義所感動,乃改投唐,並與張巡義結兄弟,更漢名為莫英,係取英勇之意。後張巡守城糧盡時,他想以肉身餵食將士,又擔心張巡有後顧之憂,遂自殺捨身。本書內容主要就是記述張李莫3府千歲主神的相關聖蹟、五條港安西府概況、沿革、硬體建築、同祀神明略傳與大事記等。

二、書 名:《苗栗文昌祠》

作 者:黃鼎松

出版者:苗栗縣立文化中心

出版日期:民國87年

簡 介:

苗栗文昌祠是清光緒8(1882)年所創建,為苗栗文化薈萃的中心,內政部將其列為該縣四座古蹟之一。

本書係苗栗縣文化局(前身為苗栗縣立文化中心)為保存文化資產,進行寺廟系列研究其中之一書。本書有系統地介紹文昌祠全貌,包括建祠沿革、祭祀之神、祭典、硬體建築的格局與結構裝飾、祠內古物與匾額文獻,及書院創社緣起、祠內之詩社等。文中引用出處皆加註釋,並附多幀彩色圖片,透過此書可讓國人對該宮廟有深入的認識。

本館圖書室典藏許多圖書文獻,將陸續分次進行介紹,以下列舉2本廟志相關圖書扼要介紹其內容,歡迎大眾來館瀏覽。

一、書 名:《五條港安西府》沿革誌

作 者:臺西鄉五條港安西府管理委員會編

出版者:臺西鄉五條港安西府管理委員會

出版日期:民國88年

簡 介:

臺西鄉位居雲林縣最西端,昔日稱為「海口」,五條港於滿清時期係臺灣中部商船往來的港口。安西府是清乾隆60(1795)年間,漁民於海豐島附近海域作業時,忽見港外有金光閃爍,經前往查探發現竹筏上有香爐及香火,上寫「張李莫千歲」,乃於該島建寮奉祀,後為方便信徒奉祀,遂重建於五港村中央路現址。

安西府座落於五港村西北方,進入該廟映入眼簾的即是全臺聞名距今有160年的一對大旗杆,自地面起算約6丈餘高。該寶剎祀奉主神為張巡、李泌及莫英等3府千歲。張巡係唐朝的良將,玄宗天寶年間安祿山叛變,率兵征討,先是連戰皆捷,後被大批賊兵圍城數月,最後糧盡又因無援兵相助,終被捕就義,享年49歲;李泌,7歲能文,及長為唐朝忠臣,一心為國,可謂天子之師友,享年68,追贈太子太傅;莫英,唐朝胡人,原名為蓋陀,驍勇善戰,本是安祿山陣前的大將軍,安祿山派他勸降張巡,但莫英被張巡之忠義所感動,乃改投唐,並與張巡義結兄弟,更漢名為莫英,係取英勇之意。後張巡守城糧盡時,他想以肉身餵食將士,又擔心張巡有後顧之憂,遂自殺捨身。本書內容主要就是記述張李莫3府千歲主神的相關聖蹟、五條港安西府概況、沿革、硬體建築、同祀神明略傳與大事記等。

二、書 名:《苗栗文昌祠》

作 者:黃鼎松

出版者:苗栗縣立文化中心

出版日期:民國87年

簡 介:

苗栗文昌祠是清光緒8(1882)年所創建,為苗栗文化薈萃的中心,內政部將其列為該縣四座古蹟之一。

本書係苗栗縣文化局(前身為苗栗縣立文化中心)為保存文化資產,進行寺廟系列研究其中之一書。本書有系統地介紹文昌祠全貌,包括建祠沿革、祭祀之神、祭典、硬體建築的格局與結構裝飾、祠內古物與匾額文獻,及書院創社緣起、祠內之詩社等。文中引用出處皆加註釋,並附多幀彩色圖片,透過此書可讓國人對該宮廟有深入的認識。

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved.

館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881

| 發 行 人 | :張鴻銘 |

| 行 政 指 導 | :劉澤民 |

| 總 編 輯 | :王希智 |

| 執 行 編 輯 | :黃淑惠 |

| 編 輯 小 組 | :石瑞彬 蕭碧珍 林志祥 洪明河 |