文物、記憶與文化認同國際研討會

研討會地點與日期:

2008年6月27日,國史館臺灣文獻館文獻大樓三樓會議室(南投市中興新村)

2008年6月28-29日,逢甲大學人言大樓第六國際會議廳(台中市)

第一天

第二天

第三天

研討會議題:

無論在新興或古老的國家裡,地方或民族的文化與認同,都是不斷地交織、再交織。受到政治、文化和社會變遷的刺激,在我們生活的世界中,經常不斷地浮現出各種文化與認同,有一直存在卻被忽視的,也有新形成的。然而所有的文化與認同,都是奠基於特定的歷史和傳承,並以此為基礎建構出新的意義與詮釋。

有形及無形的文物,正是位於這些記憶與過程的核心。所有文物皆表達了民族的文化與認同,文物同時造了文化與認同的概念;它們是灌溉集體記憶和跨世代文化認同的重要角色。此外,文物是可收藏的物品,一旦它們被博物館或私人收藏加以分類和編目,它們將成為瞭解地方及民族文化的記敘與建構的重要物質。

經過長期對地方文化的忽視,自九十年代中期開始,台灣中央及地方政府開始發展以台灣為中心的文化政策,並且以在各地興建博物館為特色(如台東的國立台灣史前文化博物館、鶯歌陶瓷博物館,以及台南的國立台灣歷史博物館)。同時,私人的小型博物館也如同雨後春筍般浮現,私人收藏家所創造出的收藏品數量,則是前所未有地激增,這一點可從古董店的和台灣文物收藏專書的流行與普及反映出來。大部分的收藏以民俗文物及生活用品為主,包括歌謠與音樂、雕刻、書籍、木偶(布袋戲)、陶瓷、工具,工業產品及消費品。

會議的主要目標將鎖定在台灣的當代文化,並以國外經驗做為比較,以探討有形/無形文物與文化之間的關連。我們將檢視文物在建構地方及民族認同上所扮演的角色,研究途徑包括探討文物收藏的過程、博物館及文化機構的運作、以及人們如何使用文物來宣稱他們文化的獨特性。

在這場研討會裡,文物將被視為記憶和文化的來源。而具備所謂通俗文化及生活用品的文物,如陶瓷、服飾及時尚、偶藝、音樂與歌謠等等,則是會議討論的焦點,涵蓋的時期從十九世紀到當代。我們另一項特殊的興趣在收藏家,收藏品,博物館與文化建設機構在保存現有文化和認同的作法。

主要議題:

- 民族記憶、文化和認同裡有形/無形文物的意義

- 文物如何傳達及象徵民族和地方的文化或認同

- 文物如何作為社會科學家分析文化記憶和認同建構的重要素材

- 收藏家如何透過收藏過程建構他們的認同,以及收藏家對於民族文化建構的貢獻為何

- 在民族與地方認同的建構當中,博物館及國家扮演的角色為何

次主題可包括:

- 現代化與傳統的再創造

- 「正宗」(authentic)文物的商業化和文化認同

- 表達混合性(metissage)與文化融合的文物

與會人員:

國內外(法國、美國、香港)的歷史學家、社會學家、人類學家、博物館研究專家,以及個人收藏家

其他文化活動:

- 國史館台灣文獻館館藏觀摩

- 收藏品展示

- 版印動手做

研討會地點與日期:

2008年6月27日,國史館臺灣文獻館文獻大樓三樓會議室(南投市中興新村)

2008年6月28-29日,逢甲大學人言大樓第六國際會議廳(台中市)

第一天

第二天

第三天

研討會議題:

無論在新興或古老的國家裡,地方或民族的文化與認同,都是不斷地交織、再交織。受到政治、文化和社會變遷的刺激,在我們生活的世界中,經常不斷地浮現出各種文化與認同,有一直存在卻被忽視的,也有新形成的。然而所有的文化與認同,都是奠基於特定的歷史和傳承,並以此為基礎建構出新的意義與詮釋。

有形及無形的文物,正是位於這些記憶與過程的核心。所有文物皆表達了民族的文化與認同,文物同時造了文化與認同的概念;它們是灌溉集體記憶和跨世代文化認同的重要角色。此外,文物是可收藏的物品,一旦它們被博物館或私人收藏加以分類和編目,它們將成為瞭解地方及民族文化的記敘與建構的重要物質。

經過長期對地方文化的忽視,自九十年代中期開始,台灣中央及地方政府開始發展以台灣為中心的文化政策,並且以在各地興建博物館為特色(如台東的國立台灣史前文化博物館、鶯歌陶瓷博物館,以及台南的國立台灣歷史博物館)。同時,私人的小型博物館也如同雨後春筍般浮現,私人收藏家所創造出的收藏品數量,則是前所未有地激增,這一點可從古董店的和台灣文物收藏專書的流行與普及反映出來。大部分的收藏以民俗文物及生活用品為主,包括歌謠與音樂、雕刻、書籍、木偶(布袋戲)、陶瓷、工具,工業產品及消費品。

會議的主要目標將鎖定在台灣的當代文化,並以國外經驗做為比較,以探討有形/無形文物與文化之間的關連。我們將檢視文物在建構地方及民族認同上所扮演的角色,研究途徑包括探討文物收藏的過程、博物館及文化機構的運作、以及人們如何使用文物來宣稱他們文化的獨特性。

在這場研討會裡,文物將被視為記憶和文化的來源。而具備所謂通俗文化及生活用品的文物,如陶瓷、服飾及時尚、偶藝、音樂與歌謠等等,則是會議討論的焦點,涵蓋的時期從十九世紀到當代。我們另一項特殊的興趣在收藏家,收藏品,博物館與文化建設機構在保存現有文化和認同的作法。

主要議題:

- 民族記憶、文化和認同裡有形/無形文物的意義

- 文物如何傳達及象徵民族和地方的文化或認同

- 文物如何作為社會科學家分析文化記憶和認同建構的重要素材

- 收藏家如何透過收藏過程建構他們的認同,以及收藏家對於民族文化建構的貢獻為何

- 在民族與地方認同的建構當中,博物館及國家扮演的角色為何

次主題可包括:

- 現代化與傳統的再創造

- 「正宗」(authentic)文物的商業化和文化認同

- 表達混合性(metissage)與文化融合的文物

與會人員:

國內外(法國、美國、香港)的歷史學家、社會學家、人類學家、博物館研究專家,以及個人收藏家

其他文化活動:

- 國史館台灣文獻館館藏觀摩

- 收藏品展示

- 版印動手做

「斯土斯民-臺灣方志展」

展覽時間:97年5月31日至 6月30日(週一至週五)

展覽地點:本館文獻大樓一、三樓

本展覽分為以下展區:

一、清領時期臺灣方志

二、日治時期臺灣方志

三、本館與方志的共同歷程

四、戰後臺灣方志

五、影像誌

「斯土斯民-臺灣方志展」展件舉隅

《臺灣府志》分為《高志》(高拱乾《臺灣府志》)、《周志》(周元文《重修臺灣府志》)、《劉志》(劉良璧《重修臺灣府志》)、《范志》(范咸《重修臺灣府志》)、余志(余文儀《續修臺灣府志》)五種。在此展出《周志》、《劉志》及《范志》之晒藍本。

一、周元文《重修臺灣府志》

康熙49年修,同51年刊。十卷,分訂八冊。本書創修,係於康熙45 至49年,鳳山知縣宋永清及儒學教授施士嶽共纂。但迄未完稿,後經臺灣知府周元文與學政陳璸增補而成。全書分封域、規制、秩官、武備、賦役、典秩、風土、人物、外志、藝文計十志。

二、劉良璧《重修臺灣府志》

本書簡稱《劉志》,又稱《舊志》,係乾隆五年分巡臺灣道劉良璧與臺灣知府錢洙、范昌治據《高志》所重修(當時《周志》島內無一存者,劉似不知有《周志》之成)。全書分星野、建置、沿革、山川、疆域、城池、風俗、田賦、戶役、典禮、兵制、學校、公署、文職、武職、名宦、選舉、人物、古蹟、雜記、藝文計21類。

三、范咸《重修臺灣府志》

本書簡稱《范志》,舊稱《續修府志》係清乾隆11 年巡視臺灣兼提督學政監察御史范咸與給事六十七共修。全書分封域、規制、職官、賦役、典禮、學校、武備、人物、風俗、物產、雜記、藝文計12類。內容豐富,綱目齊備,日人市村榮譽為「本島府縣志中之最整備者」。

貳、【淡水廳志】

本館典藏《淡水廳志》刻版220 片,原為板橋林家所藏移贈。

淡水廳,即今苗栗、新竹、桃園、臺北、基隆各縣市等區域。本志未修之前,道光中有鄭用錫輯修志略二卷(又作四卷),同治六年淡水同知嚴金清囑林豪纂修志稿,成15 卷,以上均未及付刊。及同治八年,陳培桂任淡水同知時,乃延侯官舉人楊浚纂修,以上述二書為藍本,加以增損,後陳培桂又予改纂,而成本志。全書分封域、建置、賦役、學校、典禮、武備六志。內容錯誤處,林豪著有專書訂謬,楊雲萍亦曾著文正誤。

參、本館纂修之【臺灣省通志】

本館前身為臺灣省文獻委員會、臺灣省通志館,修志是主要職掌之一,數十年之間,數度辦理臺灣省通志的興修。並提倡全面修志,辦理輔導縣(市)及鄉、鎮、市、區修志,及審查縣市志等。本館所纂修方志如下:

【臺灣省通志稿】

臺灣省通志稿,民國40年至49年間陸續纂修完成,54年出版問世,共10志11卷,59篇,分訂為60冊,費時15載始完成此一艱鉅之修志工作。斷代為民國35年10月。

【增修臺灣省通志】

民國50年8月,臺灣省通志稿送審之際,內政部函請省政府飭文獻會,臺灣省通志稿應改為以民國50年為斷代。增修臺灣省通志共涉及4志22篇,約400萬字,分訂為25冊。

【臺灣省通志】

「臺灣省通志」係將「臺灣省通志稿」與「增修臺灣省通志」2部志稿重新改編整修而成,以民國50年為斷代,於民國62年底全部出版,分訂為146冊,戰後首次編修之「臺灣省通志」,於此正式完成。

【重修臺灣省通志】

依當時地方志書纂修辦法之規定,省志20年纂修一次,因而重修臺灣省通志乃斷代於民國70年,共10志12卷。

【臺灣全志】

全書分12志、78篇,包括卷首、大事、土地、住民、政治、經濟、國防、外交、文教、社會、職官、人物、藝文及卷尾,內容以「詳今略古」為原則,即民國70年以前予以適當略述,民國70年之後則完整呈現臺灣各層面之變革,以民國90年為斷代。卷首、大事、政治、社會、職官各志已出版,文化、教育、土地各志正在修纂中。

肆、本館出版之各種舊臺灣方志

為推廣文獻史料,本館陸續出版各種清代與日治時期纂修之方志數十種。其中《淡水廳志稿》、《澎湖廳志稿》、《足本合校新竹縣采訪冊》為本館首先進行標點,承先啟後,便利閱讀;而《新竹縣采訪冊》先前流傳的版本尚缺其半,本館林文龍蒐羅補齊後出版,成為「足本」。

展覽時間:97年5月31日至 6月30日(週一至週五)

展覽地點:本館文獻大樓一、三樓

本展覽分為以下展區:

一、清領時期臺灣方志

二、日治時期臺灣方志

三、本館與方志的共同歷程

四、戰後臺灣方志

五、影像誌

「斯土斯民-臺灣方志展」展件舉隅

壹、【臺灣府志】

《臺灣府志》分為《高志》(高拱乾《臺灣府志》)、《周志》(周元文《重修臺灣府志》)、《劉志》(劉良璧《重修臺灣府志》)、《范志》(范咸《重修臺灣府志》)、余志(余文儀《續修臺灣府志》)五種。在此展出《周志》、《劉志》及《范志》之晒藍本。

一、周元文《重修臺灣府志》

康熙49年修,同51年刊。十卷,分訂八冊。本書創修,係於康熙45 至49年,鳳山知縣宋永清及儒學教授施士嶽共纂。但迄未完稿,後經臺灣知府周元文與學政陳璸增補而成。全書分封域、規制、秩官、武備、賦役、典秩、風土、人物、外志、藝文計十志。

二、劉良璧《重修臺灣府志》

本書簡稱《劉志》,又稱《舊志》,係乾隆五年分巡臺灣道劉良璧與臺灣知府錢洙、范昌治據《高志》所重修(當時《周志》島內無一存者,劉似不知有《周志》之成)。全書分星野、建置、沿革、山川、疆域、城池、風俗、田賦、戶役、典禮、兵制、學校、公署、文職、武職、名宦、選舉、人物、古蹟、雜記、藝文計21類。

三、范咸《重修臺灣府志》

本書簡稱《范志》,舊稱《續修府志》係清乾隆11 年巡視臺灣兼提督學政監察御史范咸與給事六十七共修。全書分封域、規制、職官、賦役、典禮、學校、武備、人物、風俗、物產、雜記、藝文計12類。內容豐富,綱目齊備,日人市村榮譽為「本島府縣志中之最整備者」。

貳、【淡水廳志】

本館典藏《淡水廳志》刻版220 片,原為板橋林家所藏移贈。

淡水廳,即今苗栗、新竹、桃園、臺北、基隆各縣市等區域。本志未修之前,道光中有鄭用錫輯修志略二卷(又作四卷),同治六年淡水同知嚴金清囑林豪纂修志稿,成15 卷,以上均未及付刊。及同治八年,陳培桂任淡水同知時,乃延侯官舉人楊浚纂修,以上述二書為藍本,加以增損,後陳培桂又予改纂,而成本志。全書分封域、建置、賦役、學校、典禮、武備六志。內容錯誤處,林豪著有專書訂謬,楊雲萍亦曾著文正誤。

參、本館纂修之【臺灣省通志】

本館前身為臺灣省文獻委員會、臺灣省通志館,修志是主要職掌之一,數十年之間,數度辦理臺灣省通志的興修。並提倡全面修志,辦理輔導縣(市)及鄉、鎮、市、區修志,及審查縣市志等。本館所纂修方志如下:

【臺灣省通志稿】

臺灣省通志稿,民國40年至49年間陸續纂修完成,54年出版問世,共10志11卷,59篇,分訂為60冊,費時15載始完成此一艱鉅之修志工作。斷代為民國35年10月。

【增修臺灣省通志】

民國50年8月,臺灣省通志稿送審之際,內政部函請省政府飭文獻會,臺灣省通志稿應改為以民國50年為斷代。增修臺灣省通志共涉及4志22篇,約400萬字,分訂為25冊。

【臺灣省通志】

「臺灣省通志」係將「臺灣省通志稿」與「增修臺灣省通志」2部志稿重新改編整修而成,以民國50年為斷代,於民國62年底全部出版,分訂為146冊,戰後首次編修之「臺灣省通志」,於此正式完成。

【重修臺灣省通志】

依當時地方志書纂修辦法之規定,省志20年纂修一次,因而重修臺灣省通志乃斷代於民國70年,共10志12卷。

【臺灣全志】

全書分12志、78篇,包括卷首、大事、土地、住民、政治、經濟、國防、外交、文教、社會、職官、人物、藝文及卷尾,內容以「詳今略古」為原則,即民國70年以前予以適當略述,民國70年之後則完整呈現臺灣各層面之變革,以民國90年為斷代。卷首、大事、政治、社會、職官各志已出版,文化、教育、土地各志正在修纂中。

肆、本館出版之各種舊臺灣方志

為推廣文獻史料,本館陸續出版各種清代與日治時期纂修之方志數十種。其中《淡水廳志稿》、《澎湖廳志稿》、《足本合校新竹縣采訪冊》為本館首先進行標點,承先啟後,便利閱讀;而《新竹縣采訪冊》先前流傳的版本尚缺其半,本館林文龍蒐羅補齊後出版,成為「足本」。

《臺灣文獻》季刊暨《臺灣文獻別冊》徵稿

《臺灣文獻》季刊暨《臺灣文獻別冊》徵稿

壹、《臺灣文獻》季刊

一、本刊每年出版四期,分別為3月31日、6月30日、9月30日及12月31日。舉凡非純文學類而與臺灣文獻相關之理論、史料、田野調查、訪談等均歡迎投稿。

二、來稿請勿一稿兩投,稿件請以電腦橫式繕打,需附電子檔及列印紙本一份。每篇稿件以不超過二萬字為原則,請附作者中文(或中英文)姓名、聯絡地址、電話、e-mail及中文(或中英文)關鍵字與二百字左右之中文(或中英文)摘要。

三、所列之參考書目,應以確實應用於文稿中者為限,未直接應用於文章中之書刊不得列入,

四、引用他人文章應詳列出處;譯稿請附原文及翻譯授權書;若有與文稿相關之圖片請隨文附上,圖片取得與使用權由作者自行負責。

五、投稿由本館依程序送請二位專家學者審查(館外二位或館外一位館內一位),本刊並保留修刪內容之權利,如不願更動,請事先聲明;無法刊出之稿件將儘速退稿。

六、來稿一經採用刊出,按中央政府相關規定致贈稿費,稿費最高以2萬字,圖片最高以10張為限,並贈當期《臺灣文獻》5冊及抽印本50本、《臺灣文獻別冊》5冊。

貳、《臺灣文獻別冊》

一、以通俗性的角度看台灣的鄉土人物、建物、碑碣、古文書、老照片、書畫民俗文物、風俗民情‥等,每篇在千字左右,若有照片或圖片請隨文附寄。

二、來稿一經採用刊出,依中央政府相關規定致贈稿費;圖片、照片使用權每幀三百元;並贈當期《臺灣文獻別冊》5冊及《臺灣文獻》季刊1冊。

參、著作權與版權歸屬

一、著作財產權及著作人格權屬著作者本人,第三者若欲轉載、翻印、翻譯,請先徵得著作者及本刊同意後始得為之。另本刊保有日後推展公益及文教業務所需之刊登發行權。

二、本刊除採紙本發行外,日後將進行數位化典藏、重製、透過網路公開傳輸、授權用戶下載、列印等行為,或以連接網路或製作光碟方式發行,為符合本館之需求,並得進行格式之變更,經採用之文稿不另支付其他報酬或費用。若僅同意以紙本發表者請於來稿時特別註明;未註明者視同已同意發行。

肆、稿件寄送

1.郵寄:54043南投市中興新村光明一路252號

國史館台灣文獻館編輯組臺灣文獻季刊 收

2.E-Mail:ljtz@mail.th.gov.tw,或shj@mail.th.gov.tw

3.聯絡電話:049-2352863或049-2316881轉407

4.傳 真:049-2329649

伍、撰稿體例,請參考《國史館學術集刊》寫作格式

《國史館學術集刊》寫作統一格式

一、請用橫式(由左至右)寫作。內文及表格中「年、月、日」請採用阿拉伯數字。

二、標點符號

請用新式標點符號。「」用於平常引號;『』用於引號內之引號;《》用於書、報、期刊;〈〉用於論文及篇名;()用於夾註。

唯在正文中,古籍書名與篇名連用時,可省略篇名符號,如《史記.項羽本紀》。

三、子目

篇內各節,如子目繁多,應依各級子目次序標明,其次序為:壹、一、(一)、1、(1)。

四、分段與引文

每段第一行第一字前空兩格。

直接引原文時,短文可逕入正文,外加引號。

如所引原文較長,可另行抄錄;第一行之第一字空四格,第二行起空二格,每行後空二格。

五、註釋

註釋在正文之中,置於標點符號之後,在引文則置於引文標點符號之後。

隨頁附註,每註另起一行。

註釋號碼採橫式阿拉伯數字上標法,如1 2 3,均置於標點符號之後。

註釋內之引用文獻第一次出現時,須列舉全部出處資料,第二次以後可用簡略方式表示之。中外文並存時,依中文、日文、西文順序排列。

六、引徵專書請依序註明著者姓名,次列書名、出版地、出版者、出版時間、版次及頁碼。常見古書可免作者,唯涉及版本者請特別註明。如:

○中文專書

龍瑛宗:《龍瑛宗集》(臺北:前衛出版社,民國80年2月),頁15。

○日文專書

喜安幸夫:《臺灣史再發見》(東京:秀麗社,1992年1月),頁19-21。

○英文專書

Akira Iriye, The Cambridge History of American Foreign Relations, Volume III: The Globalization of America, 1913-1945(New York: Cambridge University Press, 1993), p. 107.

七、論文須加列論文集名稱或期刊名稱及卷期數;如係期刊,出版地點及出版人名稱可以省略。如:

○中文論文

蔡元培:〈論大學應設各科研究所之理由〉,《東方雜誌》,32卷1號(民國24年1月),頁13-14。

○日文論文

西田龍雄:〈西夏語音再構成的方法〉,《言語研究》,31卷(1956年),頁67-71。

○英文論文

Wang Tsao-shih, “China and the League of Nations, 1920-1926,” The Chinese Social and Political Science Review 12: 4(October 1928), pp.582-596.

八、徵引報紙文章,須列明作者姓名、篇名、報名、出版地、出版時、版(頁)次,如:

王之春:〈覆武昌保電〉,《華字日報》,香港,1905年1月20日(光緒30年12月15日),版1。

九、徵引檔案文件,須列明文件名稱、時間、檔案名稱、收藏機構、類號、文件性質,如:

「外交部函覆行政院秘書處」(民國34年10月11日),〈澳門問題〉,《外交部檔案》,國史館藏,檔號:172-1/2260。

「外交部呈行政院」(民國35年1月11日),〈中葡簽訂平等新約〉,《行政院檔案》,國史館藏,檔號:0641.20/5044.02,微捲:53-1874。

十、徵引書目請列於全篇論文之後,書目形式仿註釋體例(唯需將出版項之括號去除,並在書名後附加句號)。中、外文書目資料並存時,中文在前,外文在後。中、日文以著編者姓名筆劃,英文以著編者姓名字母排列。徵引書目格式如下:

中文部分:

○檔案、史料彙編

《外交部檔案》(臺北國史館藏)

172-1-2259,〈澳門引渡漢奸戰犯等案〉。

172-1-2260,〈澳門問題案〉。

《國民政府檔案》(南京第二歷史檔案館藏)

1-1-4613,〈各方關於懲治漢奸戰犯建議〉。

《中執會秘書處檔案》(臺北中國國民黨黨史館藏)

特030-400,〈港澳工作卷〉。

秦孝儀主編,《革命文獻》,第95輯-西安事變史料。臺北:中國國民黨中央委員會黨史編纂委員會,民國72年6月。

○年鑑、辭典、工具書

上海通志館年鑑委員會編,《民國二十五年上海市年鑑》。上海:上海通志館,1936年8月。

王卓然、劉達人主編,《外交大辭典》。上海:中華書局,1937年10月。

中國國民黨中央黨史委員會編,《革命文獻》,第82輯,《抗戰前國家建設史料-水利建設》。臺北:中國國民黨中央黨史委員會,1980年3月。

○文集、日記、回憶錄

高平叔主編,《蔡元培文集》。臺北:錦繡出版公司,1995年5月。

宋選銓,《宋選銓外交回憶錄》。臺北:傳記文學社,1977年7月。

○期刊、報紙、公報

《中央日報》,民國26年至35年。

《華商報》,香港,民國34年至36年。

《復興日報》,澳門,民國34年至36年。

專書

陳榮傑,《引渡之理論與實踐》。臺北:三民書局,民國74年1月。

軍事委員會委員長廣州行營參謀處,《廣東受降紀述》。廣州:編者自印,民國35年6月。

○期刊論文

陳錫豪,〈抗日戰爭時期的澳門〉,華南師範大學歷史系碩士論文,1998年6月。

羅久蓉,〈歷史情境與抗戰時期「漢奸」的形成-以一九四一年鄭州維持會為主要案例的探討〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第24期下冊(南港:中央研究院近代史研究所,民國84年6月)。

英文部分:以作者姓氏排序,分類請比照中文方式。

Issacs, Harold, The Tragedy of the Chinese Revolution, Stanford:Stanford University Press, 1961.

Mast, Herman & william Saywell, “Revolution Out of Tradition: the Political Ideology of Tai Chi-t'ao,” Journal of Asian Studies, 34:1,1974.

十一、其他注意事項

○在文章篇名後打*號,題謝詞。在作者姓名後打**號,作者簡介,如:國史館館長。

○表格與內文之間需留空間,其標題應在一頁之首。除長表外,盡量不要切割為二頁。表號用表1形式,表號與表目間以「:」相接。如:表1:中儲券發行數額表。在表格後應附資料來源,寫法同註釋。

○如用及前引書、前引文、同上註者,請均改為作者,篇名,頁碼,不需重覆出版項。如:于恩德:《中國禁煙法令變遷史》,頁230-231。

○英文稿件的左右邊界請用齊頭形式(justification),一行未完文字請以hyphen隔開。

《臺灣文獻》季刊暨《臺灣文獻別冊》徵稿

壹、《臺灣文獻》季刊

一、本刊每年出版四期,分別為3月31日、6月30日、9月30日及12月31日。舉凡非純文學類而與臺灣文獻相關之理論、史料、田野調查、訪談等均歡迎投稿。

二、來稿請勿一稿兩投,稿件請以電腦橫式繕打,需附電子檔及列印紙本一份。每篇稿件以不超過二萬字為原則,請附作者中文(或中英文)姓名、聯絡地址、電話、e-mail及中文(或中英文)關鍵字與二百字左右之中文(或中英文)摘要。

三、所列之參考書目,應以確實應用於文稿中者為限,未直接應用於文章中之書刊不得列入,

四、引用他人文章應詳列出處;譯稿請附原文及翻譯授權書;若有與文稿相關之圖片請隨文附上,圖片取得與使用權由作者自行負責。

五、投稿由本館依程序送請二位專家學者審查(館外二位或館外一位館內一位),本刊並保留修刪內容之權利,如不願更動,請事先聲明;無法刊出之稿件將儘速退稿。

六、來稿一經採用刊出,按中央政府相關規定致贈稿費,稿費最高以2萬字,圖片最高以10張為限,並贈當期《臺灣文獻》5冊及抽印本50本、《臺灣文獻別冊》5冊。

貳、《臺灣文獻別冊》

一、以通俗性的角度看台灣的鄉土人物、建物、碑碣、古文書、老照片、書畫民俗文物、風俗民情‥等,每篇在千字左右,若有照片或圖片請隨文附寄。

二、來稿一經採用刊出,依中央政府相關規定致贈稿費;圖片、照片使用權每幀三百元;並贈當期《臺灣文獻別冊》5冊及《臺灣文獻》季刊1冊。

參、著作權與版權歸屬

一、著作財產權及著作人格權屬著作者本人,第三者若欲轉載、翻印、翻譯,請先徵得著作者及本刊同意後始得為之。另本刊保有日後推展公益及文教業務所需之刊登發行權。

二、本刊除採紙本發行外,日後將進行數位化典藏、重製、透過網路公開傳輸、授權用戶下載、列印等行為,或以連接網路或製作光碟方式發行,為符合本館之需求,並得進行格式之變更,經採用之文稿不另支付其他報酬或費用。若僅同意以紙本發表者請於來稿時特別註明;未註明者視同已同意發行。

肆、稿件寄送

1.郵寄:54043南投市中興新村光明一路252號

國史館台灣文獻館編輯組臺灣文獻季刊 收

2.E-Mail:ljtz@mail.th.gov.tw,或shj@mail.th.gov.tw

3.聯絡電話:049-2352863或049-2316881轉407

4.傳 真:049-2329649

伍、撰稿體例,請參考《國史館學術集刊》寫作格式

《國史館學術集刊》寫作統一格式

一、請用橫式(由左至右)寫作。內文及表格中「年、月、日」請採用阿拉伯數字。

二、標點符號

請用新式標點符號。「」用於平常引號;『』用於引號內之引號;《》用於書、報、期刊;〈〉用於論文及篇名;()用於夾註。

唯在正文中,古籍書名與篇名連用時,可省略篇名符號,如《史記.項羽本紀》。

三、子目

篇內各節,如子目繁多,應依各級子目次序標明,其次序為:壹、一、(一)、1、(1)。

四、分段與引文

每段第一行第一字前空兩格。

直接引原文時,短文可逕入正文,外加引號。

如所引原文較長,可另行抄錄;第一行之第一字空四格,第二行起空二格,每行後空二格。

五、註釋

註釋在正文之中,置於標點符號之後,在引文則置於引文標點符號之後。

隨頁附註,每註另起一行。

註釋號碼採橫式阿拉伯數字上標法,如1 2 3,均置於標點符號之後。

註釋內之引用文獻第一次出現時,須列舉全部出處資料,第二次以後可用簡略方式表示之。中外文並存時,依中文、日文、西文順序排列。

六、引徵專書請依序註明著者姓名,次列書名、出版地、出版者、出版時間、版次及頁碼。常見古書可免作者,唯涉及版本者請特別註明。如:

○中文專書

龍瑛宗:《龍瑛宗集》(臺北:前衛出版社,民國80年2月),頁15。

○日文專書

喜安幸夫:《臺灣史再發見》(東京:秀麗社,1992年1月),頁19-21。

○英文專書

Akira Iriye, The Cambridge History of American Foreign Relations, Volume III: The Globalization of America, 1913-1945(New York: Cambridge University Press, 1993), p. 107.

七、論文須加列論文集名稱或期刊名稱及卷期數;如係期刊,出版地點及出版人名稱可以省略。如:

○中文論文

蔡元培:〈論大學應設各科研究所之理由〉,《東方雜誌》,32卷1號(民國24年1月),頁13-14。

○日文論文

西田龍雄:〈西夏語音再構成的方法〉,《言語研究》,31卷(1956年),頁67-71。

○英文論文

Wang Tsao-shih, “China and the League of Nations, 1920-1926,” The Chinese Social and Political Science Review 12: 4(October 1928), pp.582-596.

八、徵引報紙文章,須列明作者姓名、篇名、報名、出版地、出版時、版(頁)次,如:

王之春:〈覆武昌保電〉,《華字日報》,香港,1905年1月20日(光緒30年12月15日),版1。

九、徵引檔案文件,須列明文件名稱、時間、檔案名稱、收藏機構、類號、文件性質,如:

「外交部函覆行政院秘書處」(民國34年10月11日),〈澳門問題〉,《外交部檔案》,國史館藏,檔號:172-1/2260。

「外交部呈行政院」(民國35年1月11日),〈中葡簽訂平等新約〉,《行政院檔案》,國史館藏,檔號:0641.20/5044.02,微捲:53-1874。

十、徵引書目請列於全篇論文之後,書目形式仿註釋體例(唯需將出版項之括號去除,並在書名後附加句號)。中、外文書目資料並存時,中文在前,外文在後。中、日文以著編者姓名筆劃,英文以著編者姓名字母排列。徵引書目格式如下:

中文部分:

○檔案、史料彙編

《外交部檔案》(臺北國史館藏)

172-1-2259,〈澳門引渡漢奸戰犯等案〉。

172-1-2260,〈澳門問題案〉。

《國民政府檔案》(南京第二歷史檔案館藏)

1-1-4613,〈各方關於懲治漢奸戰犯建議〉。

《中執會秘書處檔案》(臺北中國國民黨黨史館藏)

特030-400,〈港澳工作卷〉。

秦孝儀主編,《革命文獻》,第95輯-西安事變史料。臺北:中國國民黨中央委員會黨史編纂委員會,民國72年6月。

○年鑑、辭典、工具書

上海通志館年鑑委員會編,《民國二十五年上海市年鑑》。上海:上海通志館,1936年8月。

王卓然、劉達人主編,《外交大辭典》。上海:中華書局,1937年10月。

中國國民黨中央黨史委員會編,《革命文獻》,第82輯,《抗戰前國家建設史料-水利建設》。臺北:中國國民黨中央黨史委員會,1980年3月。

○文集、日記、回憶錄

高平叔主編,《蔡元培文集》。臺北:錦繡出版公司,1995年5月。

宋選銓,《宋選銓外交回憶錄》。臺北:傳記文學社,1977年7月。

○期刊、報紙、公報

《中央日報》,民國26年至35年。

《華商報》,香港,民國34年至36年。

《復興日報》,澳門,民國34年至36年。

專書

陳榮傑,《引渡之理論與實踐》。臺北:三民書局,民國74年1月。

軍事委員會委員長廣州行營參謀處,《廣東受降紀述》。廣州:編者自印,民國35年6月。

○期刊論文

陳錫豪,〈抗日戰爭時期的澳門〉,華南師範大學歷史系碩士論文,1998年6月。

羅久蓉,〈歷史情境與抗戰時期「漢奸」的形成-以一九四一年鄭州維持會為主要案例的探討〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第24期下冊(南港:中央研究院近代史研究所,民國84年6月)。

英文部分:以作者姓氏排序,分類請比照中文方式。

Issacs, Harold, The Tragedy of the Chinese Revolution, Stanford:Stanford University Press, 1961.

Mast, Herman & william Saywell, “Revolution Out of Tradition: the Political Ideology of Tai Chi-t'ao,” Journal of Asian Studies, 34:1,1974.

十一、其他注意事項

○在文章篇名後打*號,題謝詞。在作者姓名後打**號,作者簡介,如:國史館館長。

○表格與內文之間需留空間,其標題應在一頁之首。除長表外,盡量不要切割為二頁。表號用表1形式,表號與表目間以「:」相接。如:表1:中儲券發行數額表。在表格後應附資料來源,寫法同註釋。

○如用及前引書、前引文、同上註者,請均改為作者,篇名,頁碼,不需重覆出版項。如:于恩德:《中國禁煙法令變遷史》,頁230-231。

○英文稿件的左右邊界請用齊頭形式(justification),一行未完文字請以hyphen隔開。

「從台中雙冬疏散學校到內地復原繪卷」展覽

一位台北女子師範學校教授的戰爭末期紀錄-「從台中雙冬疏散學校到內地復原繪卷」展覽

這是一幅可與描繪清明時北宋京城汴梁及汴河兩岸的繁華、熱鬧景象和優美自然風光的「清明上河圖」、台灣古地圖「台灣民番界址圖」相輝映的長卷軸。本繪卷長約14公尺,高21公分,為日籍教授塩澤亮先生繪著;塩澤先生於1932年來台,1945年奉令赴當時臺中州雙冬學園的台北師範學校女子部部長,帶領 250餘名學生疏散到雙冬,在當地過著自立更生的戰時生活;不久日軍於太平洋戰爭失敗,一度曾擔任學校留用人員。由臺返日後,於1946年閒暇之餘,利用文字與圖像記錄了在雙冬時的生活以及日橋遣返的過程,為目前所知長圖卷之翹楚。

本繪卷有幸徵得塩澤先生哲嗣襄先生同意,複製2卷繪卷典藏,再以書籍形式翻譯出版。複製之繪卷及專書目前展示於本館史蹟大樓三樓「日治-戰後時期展示室」,歡迎踴躍前往觀賞。

專書之館長序文:

繪卷 序文

歷史是人類過去的紀錄、檢視自己的鏡子,因此,對於歷史的記載方式也從圖像到文字、從文字再到影像,為的就是希望能將當代所發生的事,在主觀的紀錄與客觀的陳述之間尋求平衡,讓後人對過去的事件或人物盡力作出公正的評價。由此看,繪卷〈地圖〉是重要的史料,也是一種觀點,歷史地圖的繪製是呈現出那年代的人文史,古人的「左圖右史」之說,即是道出歷史繪卷〈地圖〉的重要性,利用圖繪建構歷史、放寛歷史視野,使歷史記憶從文字進入到圖像的範疇,更真實的貼近生活的記憶。

大家最耳熟能詳的古繪卷,首推「清明上河圖」,該圖長約5.3公尺餘,主要描繪清明時北宋京城汴梁及汴河兩岸的繁華和熱鬧的景象和優美的自然風光;另一幅著名的古地圖且和台灣相關的「台灣民番界址圖」,長七,這幅界址圖以山水畫形式呈現,介於繪卷與地圖之間,仍可歸屬傳統的長卷繪卷。足以和這些長卷軸後先相輝映的,當屬這幅紀錄日治末期疏散到復員過程的繪卷—「臺中雙冬疏開學校ヨリ內地復員マで」,卷軸高21公分,長14.27公尺,長度是上述圖卷的二或三倍,可謂目前所知長圖卷之翹楚。

這卷雙冬疏開繪卷完成於戰後初期,為日籍教授塩澤亮先生的作品,塩澤先生於1932年來台,1945年奉令赴當時臺中州雙冬學園的台北師範學校女子部部長,帶領250餘名學生疏散到雙冬;不久日軍於太平洋戰爭失敗,一度曾擔任學校留用人員。由臺返日後,於1946年閒暇之餘,利用文字與圖像記錄了在雙冬時的生活以及日橋遣返的過程。

雙冬學園生活,即使在惡劣的環境下,仍然努力不懈的教育學生,其毅力和奉獻的精神著實令人敬佩,種種的生活點滴,透過塩澤先生優美的文字,娓娓道來,用水墨淡彩將風景、生活情景、日常器物,栩栩如生畫出,引人入勝。一幕幕實景,令讀者彷彿坐上時光機中,引領大家走入那個時代…:250餘名學生的疏散生活,就在雙冬展開,遠離台北跑警報、躲防空壕的日子,在雙冬時物資窘因、和學生一起對抗虐疾的生活,甚至到日軍戰敗後被遣送回國的心境,均可從其文字敍述中感受到戰爭的冷酷。親眼見到原繪卷者,莫不贊歎鹽澤先生在水彩及書法上的功力,無怪令張教授稱此為他長年所蒐羅的台灣史料中的雙璧之一。

本圖冊得以問世,要感謝的是張良澤教授,他在蒐集資料上發揮了「上窮碧落下黃泉,動手動腳找材料」的精神,為了偶一發現的圖片,竟然如此大費周章,尋線追踪,終得原件。本館介由張教授居中聯繫,有幸徵得其哲嗣襄先生同意,複製2卷繪卷典藏,再以書籍形式翻譯出版。

7月17日是個人接任台灣文獻館館長,和劉前館長交接之日,亦是雙冬繪卷複製品在台灣公開展示的第一天,經過同仁努力,中日文對照的圖冊也即將出版,何嘗不是象徵著歷史的傳承,有如繪卷的綿延發展。

一位台北女子師範學校教授的戰爭末期紀錄-「從台中雙冬疏散學校到內地復原繪卷」展覽

這是一幅可與描繪清明時北宋京城汴梁及汴河兩岸的繁華、熱鬧景象和優美自然風光的「清明上河圖」、台灣古地圖「台灣民番界址圖」相輝映的長卷軸。本繪卷長約14公尺,高21公分,為日籍教授塩澤亮先生繪著;塩澤先生於1932年來台,1945年奉令赴當時臺中州雙冬學園的台北師範學校女子部部長,帶領 250餘名學生疏散到雙冬,在當地過著自立更生的戰時生活;不久日軍於太平洋戰爭失敗,一度曾擔任學校留用人員。由臺返日後,於1946年閒暇之餘,利用文字與圖像記錄了在雙冬時的生活以及日橋遣返的過程,為目前所知長圖卷之翹楚。

本繪卷有幸徵得塩澤先生哲嗣襄先生同意,複製2卷繪卷典藏,再以書籍形式翻譯出版。複製之繪卷及專書目前展示於本館史蹟大樓三樓「日治-戰後時期展示室」,歡迎踴躍前往觀賞。

專書之館長序文:

繪卷 序文

歷史是人類過去的紀錄、檢視自己的鏡子,因此,對於歷史的記載方式也從圖像到文字、從文字再到影像,為的就是希望能將當代所發生的事,在主觀的紀錄與客觀的陳述之間尋求平衡,讓後人對過去的事件或人物盡力作出公正的評價。由此看,繪卷〈地圖〉是重要的史料,也是一種觀點,歷史地圖的繪製是呈現出那年代的人文史,古人的「左圖右史」之說,即是道出歷史繪卷〈地圖〉的重要性,利用圖繪建構歷史、放寛歷史視野,使歷史記憶從文字進入到圖像的範疇,更真實的貼近生活的記憶。

大家最耳熟能詳的古繪卷,首推「清明上河圖」,該圖長約5.3公尺餘,主要描繪清明時北宋京城汴梁及汴河兩岸的繁華和熱鬧的景象和優美的自然風光;另一幅著名的古地圖且和台灣相關的「台灣民番界址圖」,長七,這幅界址圖以山水畫形式呈現,介於繪卷與地圖之間,仍可歸屬傳統的長卷繪卷。足以和這些長卷軸後先相輝映的,當屬這幅紀錄日治末期疏散到復員過程的繪卷—「臺中雙冬疏開學校ヨリ內地復員マで」,卷軸高21公分,長14.27公尺,長度是上述圖卷的二或三倍,可謂目前所知長圖卷之翹楚。

這卷雙冬疏開繪卷完成於戰後初期,為日籍教授塩澤亮先生的作品,塩澤先生於1932年來台,1945年奉令赴當時臺中州雙冬學園的台北師範學校女子部部長,帶領250餘名學生疏散到雙冬;不久日軍於太平洋戰爭失敗,一度曾擔任學校留用人員。由臺返日後,於1946年閒暇之餘,利用文字與圖像記錄了在雙冬時的生活以及日橋遣返的過程。

雙冬學園生活,即使在惡劣的環境下,仍然努力不懈的教育學生,其毅力和奉獻的精神著實令人敬佩,種種的生活點滴,透過塩澤先生優美的文字,娓娓道來,用水墨淡彩將風景、生活情景、日常器物,栩栩如生畫出,引人入勝。一幕幕實景,令讀者彷彿坐上時光機中,引領大家走入那個時代…:250餘名學生的疏散生活,就在雙冬展開,遠離台北跑警報、躲防空壕的日子,在雙冬時物資窘因、和學生一起對抗虐疾的生活,甚至到日軍戰敗後被遣送回國的心境,均可從其文字敍述中感受到戰爭的冷酷。親眼見到原繪卷者,莫不贊歎鹽澤先生在水彩及書法上的功力,無怪令張教授稱此為他長年所蒐羅的台灣史料中的雙璧之一。

本圖冊得以問世,要感謝的是張良澤教授,他在蒐集資料上發揮了「上窮碧落下黃泉,動手動腳找材料」的精神,為了偶一發現的圖片,竟然如此大費周章,尋線追踪,終得原件。本館介由張教授居中聯繫,有幸徵得其哲嗣襄先生同意,複製2卷繪卷典藏,再以書籍形式翻譯出版。

7月17日是個人接任台灣文獻館館長,和劉前館長交接之日,亦是雙冬繪卷複製品在台灣公開展示的第一天,經過同仁努力,中日文對照的圖冊也即將出版,何嘗不是象徵著歷史的傳承,有如繪卷的綿延發展。

本館入口意象於六十週年館慶日隆重揭幕

日升月恆、文獻珍存-簡述「入口意象」設計理念

入口意象其設計理念,係以園區入口左側之半月造型為主地標,月形中穿透一圓形鏤空,象徵日與月合而為一、日升月恆永續之意涵。上方搭配三面大型LED看板,作為三棟大樓展示或活動宣傳告示牌。

意象前方之梯形斜角為船頭造形,代表文獻領航之意義,並鏤空鑲嵌國史館臺灣文獻館LOGO。中間之不銹鋼延伸體,結合六片由臺灣圖版切割之開放性邊欄,隱喻由文獻典籍延伸出臺灣歷史的六大時期,同時也彰顯國史館臺灣文獻館延續臺灣省通志館、臺灣省文獻委員會走過的六次機關變革歲月,並與臺灣土地永遠緊密的結合。

每一片邊欄並依比例,鏤空設計文獻古匾字體,分別為「萬年亨衢」、「斯文在茲」、「重道崇文」、「參贊化育」、「開物成務」及「崇正衡文」,結合流線美學與夜光顯示,呈現園區最佳藝術景觀,益增文獻珍存之永恆與史料價值。

日升月恆、文獻珍存-簡述「入口意象」設計理念

入口意象其設計理念,係以園區入口左側之半月造型為主地標,月形中穿透一圓形鏤空,象徵日與月合而為一、日升月恆永續之意涵。上方搭配三面大型LED看板,作為三棟大樓展示或活動宣傳告示牌。

意象前方之梯形斜角為船頭造形,代表文獻領航之意義,並鏤空鑲嵌國史館臺灣文獻館LOGO。中間之不銹鋼延伸體,結合六片由臺灣圖版切割之開放性邊欄,隱喻由文獻典籍延伸出臺灣歷史的六大時期,同時也彰顯國史館臺灣文獻館延續臺灣省通志館、臺灣省文獻委員會走過的六次機關變革歲月,並與臺灣土地永遠緊密的結合。

每一片邊欄並依比例,鏤空設計文獻古匾字體,分別為「萬年亨衢」、「斯文在茲」、「重道崇文」、「參贊化育」、「開物成務」及「崇正衡文」,結合流線美學與夜光顯示,呈現園區最佳藝術景觀,益增文獻珍存之永恆與史料價值。

文獻e甲子展品介紹

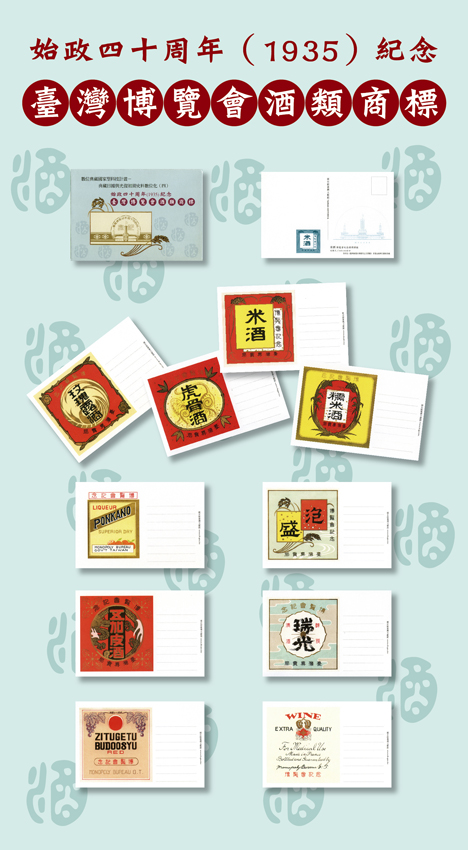

文獻e甲子展品介紹 ─ 始政40週年臺灣博覽會之酒類商標明信片

1935年10月10日至同年11月28日,當時臺灣的統治機關-臺灣總督府為紀念在臺灣施政40年,展現文化及殖產興業、交通、建設等各項成果,並且讓日本國內了解臺灣是向南洋、華南尋求發展的策源地,兼介紹臺灣各地傲人的自然景觀,以吸引各地人民來臺灣觀光旅遊,乃主辦臺灣有史以來最大的臺灣博覽會臺灣博覽會。

除總督府轄下各單位外,亦廣邀日本內地各府縣及日本製鐵、三井企業等大企業設館,也有朝鮮總督府、滿洲國的展示館。主要展示館設於今台北市中山堂及其南方道路,以及新公園內;另在城內及今陽明山上設分場及分館。總計有日本內地一道三府三十三縣,以及朝鮮總督府、樺太廳、南洋廳諸館加上滿洲國關東廳滿鐵館、福建館、泰國館、菲律賓館等,總面積廣達四萬餘坪。因為總督府先遣作業很早進行也尚稱完備,除製作紀念徽章、發行入場卷、徵求紀念歌曲、作文書物及品宣傳工作,也配合舉辦山地舞、攝影、馬術、圍棋、茶業等的表演、展示等等。故這一次的博覽會非常成功,總計50天的會期,從各地來參觀博覽會的人數超過二百七十萬人,一時之間台北車站還成了僅次於東京的第二多上下車旅客人數的大站。

在當時,臺灣總督府專賣局是總督府歲入重要來源,在這重要博覽會中,於臺北市新公園第二會場中,設立廣達九百坪的專賣館,展出鴉片、煙、酒、食鹽、樟腦等各項專賣物品,並設有販賣店直接販售。本次配合本館60週年館慶展出數位典藏加值明信片,係總督府專賣局為配合臺灣博覽會,特別製作博覽會紀念酒而貼用於酒瓶上的商標所彙集而成。

文獻e甲子展品介紹 ─ 始政40週年臺灣博覽會之酒類商標明信片

1935年10月10日至同年11月28日,當時臺灣的統治機關-臺灣總督府為紀念在臺灣施政40年,展現文化及殖產興業、交通、建設等各項成果,並且讓日本國內了解臺灣是向南洋、華南尋求發展的策源地,兼介紹臺灣各地傲人的自然景觀,以吸引各地人民來臺灣觀光旅遊,乃主辦臺灣有史以來最大的臺灣博覽會臺灣博覽會。

除總督府轄下各單位外,亦廣邀日本內地各府縣及日本製鐵、三井企業等大企業設館,也有朝鮮總督府、滿洲國的展示館。主要展示館設於今台北市中山堂及其南方道路,以及新公園內;另在城內及今陽明山上設分場及分館。總計有日本內地一道三府三十三縣,以及朝鮮總督府、樺太廳、南洋廳諸館加上滿洲國關東廳滿鐵館、福建館、泰國館、菲律賓館等,總面積廣達四萬餘坪。因為總督府先遣作業很早進行也尚稱完備,除製作紀念徽章、發行入場卷、徵求紀念歌曲、作文書物及品宣傳工作,也配合舉辦山地舞、攝影、馬術、圍棋、茶業等的表演、展示等等。故這一次的博覽會非常成功,總計50天的會期,從各地來參觀博覽會的人數超過二百七十萬人,一時之間台北車站還成了僅次於東京的第二多上下車旅客人數的大站。

在當時,臺灣總督府專賣局是總督府歲入重要來源,在這重要博覽會中,於臺北市新公園第二會場中,設立廣達九百坪的專賣館,展出鴉片、煙、酒、食鹽、樟腦等各項專賣物品,並設有販賣店直接販售。本次配合本館60週年館慶展出數位典藏加值明信片,係總督府專賣局為配合臺灣博覽會,特別製作博覽會紀念酒而貼用於酒瓶上的商標所彙集而成。

文物賞析-背心

「未食五月粽,破裘毋甘放」-背心

六堆客家婦女上衣除了大襟衫之外,還有一種稱為「褂袷」的背心,是一種穿在大襟衫外的無袖短衣。造型為圓領(無領)、無袖(袖孔寬大)的雙層有裡或夾裡鋪棉上衣。「褂袷」開襟形式大都為大襟或琵琶襟,大襟的裝飾與內襟的裁剪方法均與大襟衫相同。

鋪棉褂袷是六堆客家地區婦女冬天保暖的厚實冬衣,夾棉背心大都右開大襟使用黑色緞布製作,裡層夾襯棉花、底層再使用棉布作裡,鋪棉釘縫細密的夾棉背心,製作時需要極度細心與耐心,彰顯出客家婦女高度的女紅功力。

玄色是古代泛稱黑色的名詞,其實布料色彩與黑色有所差異。玄色布料是指帶有紅味的黑色,布料染色順序是先染紅再染泡黑,形成偏紅的黑色,古代多用於祭祀之服。此鋪棉褂袷亦為短內襟(長41cm、26cm),大襟鑲緄黑色絲緞,並以黑色絲緞作5對直布釦(頷下1、大襟2、腋下1、脇邊1),釦子頷下與大襟處的金屬釦子同為鏤雕,只有腋下與脇邊為布紐結形式。

「未食五月粽,破裘毋甘放」-背心

六堆客家婦女上衣除了大襟衫之外,還有一種稱為「褂袷」的背心,是一種穿在大襟衫外的無袖短衣。造型為圓領(無領)、無袖(袖孔寬大)的雙層有裡或夾裡鋪棉上衣。「褂袷」開襟形式大都為大襟或琵琶襟,大襟的裝飾與內襟的裁剪方法均與大襟衫相同。

鋪棉褂袷是六堆客家地區婦女冬天保暖的厚實冬衣,夾棉背心大都右開大襟使用黑色緞布製作,裡層夾襯棉花、底層再使用棉布作裡,鋪棉釘縫細密的夾棉背心,製作時需要極度細心與耐心,彰顯出客家婦女高度的女紅功力。

玄色是古代泛稱黑色的名詞,其實布料色彩與黑色有所差異。玄色布料是指帶有紅味的黑色,布料染色順序是先染紅再染泡黑,形成偏紅的黑色,古代多用於祭祀之服。此鋪棉褂袷亦為短內襟(長41cm、26cm),大襟鑲緄黑色絲緞,並以黑色絲緞作5對直布釦(頷下1、大襟2、腋下1、脇邊1),釦子頷下與大襟處的金屬釦子同為鏤雕,只有腋下與脇邊為布紐結形式。

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved.

發行人/謝嘉梁

行政指導/林金田

總編輯/蕭富隆

執行編輯/洪明河

編輯小組/邱滿英 林志祥 黃淑惠 鐘登崇 黃啟泰 蔣美貞 洪明河 吳致穎 吳冠錄

館址:54043南投市光明一路254號

電話:049-2316881