客家專題演講:雲林詔安客家與天地會

本館與國史館合作,於107年1月至3月間,每月辦理一場次客家系列專題演講,地點在國史館4樓大禮堂。本年度第1場於1月18日(星期四)下午2時至4時,由國立雲林科技大學文化資產維護系所助理教授陳逸君主講「雲林詔安客家與天地會」。

陳教授為英國倫敦大學人類學博士,專長及研究領域為社會人類學、族群認同、宗教與祭儀及應用人類學。本次演講將敘述清初詔安客移民臺灣的歷史,天地會作為臺灣漢人一個重要的歷史轉折,它與反清復明、渡臺禁令、民變、分類械鬥有密切關連,而他與詔安客家主要姓氏—張廖姓、黃姓及鍾姓等有甚麼關係?歡迎有興趣者,蒞臨參加,相關報名方式,請逕上國史館網站或線上報名。

本年度客家系列專題講座,其餘各場次資訊預訂如下:

本館與國史館合作,於107年1月至3月間,每月辦理一場次客家系列專題演講,地點在國史館4樓大禮堂。本年度第1場於1月18日(星期四)下午2時至4時,由國立雲林科技大學文化資產維護系所助理教授陳逸君主講「雲林詔安客家與天地會」。

陳教授為英國倫敦大學人類學博士,專長及研究領域為社會人類學、族群認同、宗教與祭儀及應用人類學。本次演講將敘述清初詔安客移民臺灣的歷史,天地會作為臺灣漢人一個重要的歷史轉折,它與反清復明、渡臺禁令、民變、分類械鬥有密切關連,而他與詔安客家主要姓氏—張廖姓、黃姓及鍾姓等有甚麼關係?歡迎有興趣者,蒞臨參加,相關報名方式,請逕上國史館網站或線上報名。

本年度客家系列專題講座,其餘各場次資訊預訂如下:

| 時 間: | 2/22(四)下午2:00-4:00 |

| 主講人: | 邱彥貴(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系兼任助理教授) |

| 演講主題: | 義民信仰:臺灣客家的愛與沉重 |

| 演講地點: | 國史館4樓大禮堂 |

| 時 間: | 3/22(四)下午2:00-4:00 |

| 主講人: | 洪馨蘭(國立高雄師範大學客家文化研究所所長) |

| 演講主題: | 為母則「強」:共構六堆客家地方社會的無名力量 |

| 演講地點: | 國史館4樓大禮堂 |

軍需與相思樹乾皮供出運動

日治末期由於製造皮革所需單寧鞣劑因戰爭難以進口,因而軍方決定以臺灣產的相思樹皮作為提煉栲膠的原料,以致相思樹皮頓時成為重要軍需資源。

昭和14(1939)年3月1日總督府於正廳舉行有關相思樹皮供出協商會,召集山林課幹部、州廳林務主任等相關官員參與,決定發起「相思樹乾皮供出運動」。臺中州亦於3月13日召集各郡庶務課長、林務官等人協商此事。(註1)而新竹州當局則早已自昭和13(1938)年秋季就開始蒐集並購買製炭、枕木、坑木用之所有相思樹皮,並視之為理所當然的愛國運動。至翌年4月12日州當局又召集州下各市郡業務課長及森林主事至州會議室,協商推動相思樹乾皮供出運動,決定供出期間從4月1日起至昭和15(1940)年3月31日止一年間,每期3個月,分四期依序供出。(註2)

昭和14(1939)年4月12日臺灣總督府以府令公布相思樹皮配給統制規則,凡直徑二寸以上之相思樹必須繳納給總督府指定之處理單位,即軍方、臺北州農會、新竹州林業組合聯合會、臺中州愛林組合、臺南州農會、高雄州農會等,違反時要處以罰金五千圓以下懲役一年以下之刑。(註3)同年5月有庄民陳土木僅因將帶皮相思樹約15斤轉賣作為枕木及薪材,此事被經濟專務探知後,隨即交由經濟保安及司法係調查。可見嚴格一斑。(註4)

至於相思樹皮收購價格,依據昭和17(1942)年4月28日臺灣總督長谷川清發布告示第432號:依據價格等統制令第七條規定,指定相思樹乾皮最高販賣價格為每百斤4.08圓。而指明該價格為運送至最靠近生產者之車站或軍方指定倉庫之價格。且包括綑綁裝箱費。(註5)昭和19(1944)年9月19日又以告示第970號將最高價格改正為5.1圓。(註6)

以臺中州樹皮供出程序而言,先由人民將已剝皮整理好的樹皮運至各街庄役場,由役場人員檢查後決定合格與否,再將合格之樹皮依照規定進行捆包,經由臺中州愛林組合繳納給軍方。軍方於複檢後,對合格品支付金額。臺中州愛林組合自軍方收取金額後,扣除各項經費,由各郡愛林組合支部或農業組合連合會,支付給街庄役場,再由街庄役場支付給樹皮所有者。(註7)

剝取樹皮原則上僅限於砍伐樹木時,且剝取樹皮每片規格約一寸寬三尺長,再放入倉庫中晾乾,一旦浸潤於雨露將變黑且流失單寧質。夏季樹液流動旺盛而易剝皮,但晾乾時卻容易發霉。冬季時不易剝皮,須敲擊切口處再行剝皮。幼樹皮薄,乾燥後常會捲曲發霉,故剝皮時不能太寬。(註8)凡此種種,皆耗費不少人力心力,且須於山林間另建倉庫貯存,運送時皆賴人力搬運,相對於軍方支付的價格,實在微薄。或許正是如此緣故,才必須舉州發起供出運動吧。

實際上既然這種活動被視為「愛國運動」,應屬於「奉獻」的義務勞動。且以新竹州而言,皆以各街庄為單位來推動供出運動並對優良市街庄加以表彰。(註9)因此,從軍方所得金額應歸於各街庄役場。也就是說,所供出的相思樹皮應被視為街庄人民集體義務勞動的結果,並無再細分給各家計單位之可能。

註釋

1.青木繁,《相思樹の話》(臺中:臺中州愛林組合,1939),頁10。

2.〈軍需皮革鞣用の 相思樹皮を買上ぐ 森林主事を集め適策會議〉,《臺灣日日新報》,1939-04-13,版次05。

3.《臺灣總督府府報》第3553號,1939年4月12日,頁35。依照1939年4月12日總督小林躋造以告示第138號指定之處理相思樹乾皮之單位。

4.〈相思樹を轉賣して取調べらる〉,《臺灣日日新報》,1939-05-21,版次07。

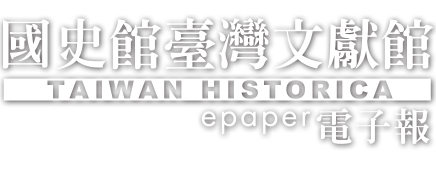

5.《臺灣總督府官報》第22號,1942年4月28日,頁161。

6.《臺灣總督府官報》第770號,1944年9月19日,頁59。

7.青木繁,《相思樹の話》(臺中:臺中州愛林組合,1939),頁20-21。

8.青木繁,《相思樹の話》(臺中:臺中州愛林組合,1939),頁20。

9.〈『相思樹乾皮供出運動』本年度のタンニン資源確保對策【新竹州】〉,《臺灣日日新報》1943-05-01,版次02。

日治末期由於製造皮革所需單寧鞣劑因戰爭難以進口,因而軍方決定以臺灣產的相思樹皮作為提煉栲膠的原料,以致相思樹皮頓時成為重要軍需資源。

昭和14(1939)年3月1日總督府於正廳舉行有關相思樹皮供出協商會,召集山林課幹部、州廳林務主任等相關官員參與,決定發起「相思樹乾皮供出運動」。臺中州亦於3月13日召集各郡庶務課長、林務官等人協商此事。(註1)而新竹州當局則早已自昭和13(1938)年秋季就開始蒐集並購買製炭、枕木、坑木用之所有相思樹皮,並視之為理所當然的愛國運動。至翌年4月12日州當局又召集州下各市郡業務課長及森林主事至州會議室,協商推動相思樹乾皮供出運動,決定供出期間從4月1日起至昭和15(1940)年3月31日止一年間,每期3個月,分四期依序供出。(註2)

昭和14(1939)年4月12日臺灣總督府以府令公布相思樹皮配給統制規則,凡直徑二寸以上之相思樹必須繳納給總督府指定之處理單位,即軍方、臺北州農會、新竹州林業組合聯合會、臺中州愛林組合、臺南州農會、高雄州農會等,違反時要處以罰金五千圓以下懲役一年以下之刑。(註3)同年5月有庄民陳土木僅因將帶皮相思樹約15斤轉賣作為枕木及薪材,此事被經濟專務探知後,隨即交由經濟保安及司法係調查。可見嚴格一斑。(註4)

至於相思樹皮收購價格,依據昭和17(1942)年4月28日臺灣總督長谷川清發布告示第432號:依據價格等統制令第七條規定,指定相思樹乾皮最高販賣價格為每百斤4.08圓。而指明該價格為運送至最靠近生產者之車站或軍方指定倉庫之價格。且包括綑綁裝箱費。(註5)昭和19(1944)年9月19日又以告示第970號將最高價格改正為5.1圓。(註6)

以臺中州樹皮供出程序而言,先由人民將已剝皮整理好的樹皮運至各街庄役場,由役場人員檢查後決定合格與否,再將合格之樹皮依照規定進行捆包,經由臺中州愛林組合繳納給軍方。軍方於複檢後,對合格品支付金額。臺中州愛林組合自軍方收取金額後,扣除各項經費,由各郡愛林組合支部或農業組合連合會,支付給街庄役場,再由街庄役場支付給樹皮所有者。(註7)

剝取樹皮原則上僅限於砍伐樹木時,且剝取樹皮每片規格約一寸寬三尺長,再放入倉庫中晾乾,一旦浸潤於雨露將變黑且流失單寧質。夏季樹液流動旺盛而易剝皮,但晾乾時卻容易發霉。冬季時不易剝皮,須敲擊切口處再行剝皮。幼樹皮薄,乾燥後常會捲曲發霉,故剝皮時不能太寬。(註8)凡此種種,皆耗費不少人力心力,且須於山林間另建倉庫貯存,運送時皆賴人力搬運,相對於軍方支付的價格,實在微薄。或許正是如此緣故,才必須舉州發起供出運動吧。

實際上既然這種活動被視為「愛國運動」,應屬於「奉獻」的義務勞動。且以新竹州而言,皆以各街庄為單位來推動供出運動並對優良市街庄加以表彰。(註9)因此,從軍方所得金額應歸於各街庄役場。也就是說,所供出的相思樹皮應被視為街庄人民集體義務勞動的結果,並無再細分給各家計單位之可能。

註釋

1.青木繁,《相思樹の話》(臺中:臺中州愛林組合,1939),頁10。

2.〈軍需皮革鞣用の 相思樹皮を買上ぐ 森林主事を集め適策會議〉,《臺灣日日新報》,1939-04-13,版次05。

3.《臺灣總督府府報》第3553號,1939年4月12日,頁35。依照1939年4月12日總督小林躋造以告示第138號指定之處理相思樹乾皮之單位。

4.〈相思樹を轉賣して取調べらる〉,《臺灣日日新報》,1939-05-21,版次07。

5.《臺灣總督府官報》第22號,1942年4月28日,頁161。

6.《臺灣總督府官報》第770號,1944年9月19日,頁59。

7.青木繁,《相思樹の話》(臺中:臺中州愛林組合,1939),頁20-21。

8.青木繁,《相思樹の話》(臺中:臺中州愛林組合,1939),頁20。

9.〈『相思樹乾皮供出運動』本年度のタンニン資源確保對策【新竹州】〉,《臺灣日日新報》1943-05-01,版次02。

臺灣省通志館改組為臺灣省文獻委員會的緣由

臺灣省通志館於民國37年6月1日成立,很快地在一年後改組為臺灣省文獻委員會,為什麼要改呢?可能是為了將初始的誤會改正。

為了修纂臺灣省通志,臺灣省政府決定成立臺灣省通志館,於37年4月24日制定「臺灣省通志館組織規程」,第1條明定「臺灣省政府為編纂省志起見,依內政部頒修志事例概要之規定,設置臺灣省通志館」。在這裡,我們看到臺灣省通志館的設立依據「修志事例概要」,其實就是在18年由内政部呈奉行政院轉奉國民政府令准通行的「修志事例概要」,第一條規定「各省應於省會所在地設立省通志館」。

省政府當時掌握到了18年的規定,卻沒有注意到,就在近期的35年10月,內政部公布「地方志書纂修辦法」及「各省市縣文獻委員會組織章程」。在地方志書纂修辦法第4條規定,「各省市縣纂修志書事宜,應由各省市縣政府促各省市縣之文獻委員會負責辦理」,也就是說,纂修志書是由文獻委員會負責。

如此看來,在37年臺灣省政府要成立一個修纂省志的單位時,就該依據民國35年的規定,一開始就應成立「臺灣省文獻委員會」而不是「臺灣省通志館」。

臺灣省通志館館長林獻堂,在日記中留下紀錄顯示知情(註1),也曾向省主席魏道明表達。林獻堂在37年7月6日記「三時楊雲萍來談論通志館問題,既而林忠亦至,提出三十五年發布之文獻委員會條例,恐魏主席失斟酌,而用舊日通志館條例。雲萍言此事陳長官時內政部已有通知在案,取而閱之,便能明白也。」7月8日中的日記中記錄「信託部臺北分部本日開張,九時同金海、劍清往為招呼顧客,黃朝清亦至,陸續而來者十餘名。林忠亦至,余乃與之同會魏主席,商通志館之名稱,係用十八年發布之條例,但三十五年發布改為文獻委員會,內政部命浙江通志館改換名稱,該館對內政部陳情,謂該館修志多年將告成功,改換名稱不便,請特別許可,舊名遂蒙許可。今我臺灣初創,不如改換文獻委員會,庶免將來發生問題。主席言浙江可用特例,臺灣豈不能特例,我將告之內政部云。」

而後旋即在38年省府委員會議第95次中提案通過,廢臺灣省通志館,立臺灣省文獻委員會。

想來,一開始成立就應是「臺灣省文獻委員會」而卻成立了「臺灣省通志館」的誤會,考量當時的時空背景,37年決定要設臺灣省通志館之時空,是臺灣初受中華民國政府統治的頭幾年,也是二二八事件後臺灣省政府成立的第2年,尚在熟悉政制,在政局不穩定、資訊流通不發達的情況下,情有可原。

註1:文中林獻堂日記資料來源為中央研究院臺灣史研究所灌園先生日記資料庫。

臺灣省通志館於民國37年6月1日成立,很快地在一年後改組為臺灣省文獻委員會,為什麼要改呢?可能是為了將初始的誤會改正。

為了修纂臺灣省通志,臺灣省政府決定成立臺灣省通志館,於37年4月24日制定「臺灣省通志館組織規程」,第1條明定「臺灣省政府為編纂省志起見,依內政部頒修志事例概要之規定,設置臺灣省通志館」。在這裡,我們看到臺灣省通志館的設立依據「修志事例概要」,其實就是在18年由内政部呈奉行政院轉奉國民政府令准通行的「修志事例概要」,第一條規定「各省應於省會所在地設立省通志館」。

省政府當時掌握到了18年的規定,卻沒有注意到,就在近期的35年10月,內政部公布「地方志書纂修辦法」及「各省市縣文獻委員會組織章程」。在地方志書纂修辦法第4條規定,「各省市縣纂修志書事宜,應由各省市縣政府促各省市縣之文獻委員會負責辦理」,也就是說,纂修志書是由文獻委員會負責。

如此看來,在37年臺灣省政府要成立一個修纂省志的單位時,就該依據民國35年的規定,一開始就應成立「臺灣省文獻委員會」而不是「臺灣省通志館」。

臺灣省通志館館長林獻堂,在日記中留下紀錄顯示知情(註1),也曾向省主席魏道明表達。林獻堂在37年7月6日記「三時楊雲萍來談論通志館問題,既而林忠亦至,提出三十五年發布之文獻委員會條例,恐魏主席失斟酌,而用舊日通志館條例。雲萍言此事陳長官時內政部已有通知在案,取而閱之,便能明白也。」7月8日中的日記中記錄「信託部臺北分部本日開張,九時同金海、劍清往為招呼顧客,黃朝清亦至,陸續而來者十餘名。林忠亦至,余乃與之同會魏主席,商通志館之名稱,係用十八年發布之條例,但三十五年發布改為文獻委員會,內政部命浙江通志館改換名稱,該館對內政部陳情,謂該館修志多年將告成功,改換名稱不便,請特別許可,舊名遂蒙許可。今我臺灣初創,不如改換文獻委員會,庶免將來發生問題。主席言浙江可用特例,臺灣豈不能特例,我將告之內政部云。」

而後旋即在38年省府委員會議第95次中提案通過,廢臺灣省通志館,立臺灣省文獻委員會。

想來,一開始成立就應是「臺灣省文獻委員會」而卻成立了「臺灣省通志館」的誤會,考量當時的時空背景,37年決定要設臺灣省通志館之時空,是臺灣初受中華民國政府統治的頭幾年,也是二二八事件後臺灣省政府成立的第2年,尚在熟悉政制,在政局不穩定、資訊流通不發達的情況下,情有可原。

註1:文中林獻堂日記資料來源為中央研究院臺灣史研究所灌園先生日記資料庫。

典藏品:馬面裙

臺灣閩籍婦女傳統裙子皆為圍裹裙狀,以兩片大小、花色、圖案相同的布幅製作而成,以腰帶連綴在一起,用以圍裹下身。通常以吸汗性佳的棉布作腰頭布接連裙幅,直接將裙子連成一長條狀,兩側附有圈耳及綁帶用以固定裙腰,前後側各有重疊之開口,前、後裙門為刺繡花紋之重點,長方形如馬面狀,因此通稱為「馬面裙」。

馬面裙兩側多百褶形式,沿襲自宋代裙幅寬大的襉褶裙,裙幅越多,襉褶越細,因此有「百疊、千褶」的形容,而製作形態差異又有多種名稱:(1)百褶裙:裙門有剌繡裝飾,兩旁打褶不論褶數多寡,通稱為百褶裙。(2)魚鱗百褶裙:與百褶裙類同,但兩旁褶子處,每隔2至3公分縫—固定點,走動時會撐開如魚鱗狀。(3)月華裙:又稱「五彩裙」或「五色裙」,裙門有剌繡等裝飾,兩旁褶子處,以多種顏色拼接,形成多彩繽紛效果。(4)鳳尾裙:以緞布裁剪成劍帶條狀,在每條緞布上刺繡裝飾,再碎逗成裙;而裙門繡花,兩旁褶子部分鑲緄各色布條者也是鳳尾裙的一種。(5)滿花裙:繡裙的別稱,指裙門及兩側繡滿各種花樣圖紋的裙子。

此馬面裙以水藍色絲緞製作,裙門四周與下襬鑲緄黑色絲緞,裙子兩旁作褶襉,以1.2公分寬黑色緞布作飾條,兩側各有2道褶襉飾條,每一道褶襉內刺繡花卉、蝴蝶,繽紛亮麗。裙門刺繡精彩豐富,以各色絲線刺繡折枝花卉、佛手、靈芝、梅花、蘭花、菊花、蝴蝶、寶瓶、琴棋書畫、八卦香爐、壽石等諸多圖紋,蘊含富貴吉祥的寓意,同時彰顯女性琴棋書畫樣樣通曉,以及知書達禮蕙質蘭心的閨秀氣質。此馬面裙應有經過修改,本來應為二幅相同的裙門與褶襉部份連綴成一方長裙,現僅存一幅裙門,藍色格子腰頭布應是後來修改製作時加上去的,而非原來的布料。

註1:資料來源為本館文物典藏資料庫系統(本件典藏號84-135)

臺灣閩籍婦女傳統裙子皆為圍裹裙狀,以兩片大小、花色、圖案相同的布幅製作而成,以腰帶連綴在一起,用以圍裹下身。通常以吸汗性佳的棉布作腰頭布接連裙幅,直接將裙子連成一長條狀,兩側附有圈耳及綁帶用以固定裙腰,前後側各有重疊之開口,前、後裙門為刺繡花紋之重點,長方形如馬面狀,因此通稱為「馬面裙」。

馬面裙兩側多百褶形式,沿襲自宋代裙幅寬大的襉褶裙,裙幅越多,襉褶越細,因此有「百疊、千褶」的形容,而製作形態差異又有多種名稱:(1)百褶裙:裙門有剌繡裝飾,兩旁打褶不論褶數多寡,通稱為百褶裙。(2)魚鱗百褶裙:與百褶裙類同,但兩旁褶子處,每隔2至3公分縫—固定點,走動時會撐開如魚鱗狀。(3)月華裙:又稱「五彩裙」或「五色裙」,裙門有剌繡等裝飾,兩旁褶子處,以多種顏色拼接,形成多彩繽紛效果。(4)鳳尾裙:以緞布裁剪成劍帶條狀,在每條緞布上刺繡裝飾,再碎逗成裙;而裙門繡花,兩旁褶子部分鑲緄各色布條者也是鳳尾裙的一種。(5)滿花裙:繡裙的別稱,指裙門及兩側繡滿各種花樣圖紋的裙子。

此馬面裙以水藍色絲緞製作,裙門四周與下襬鑲緄黑色絲緞,裙子兩旁作褶襉,以1.2公分寬黑色緞布作飾條,兩側各有2道褶襉飾條,每一道褶襉內刺繡花卉、蝴蝶,繽紛亮麗。裙門刺繡精彩豐富,以各色絲線刺繡折枝花卉、佛手、靈芝、梅花、蘭花、菊花、蝴蝶、寶瓶、琴棋書畫、八卦香爐、壽石等諸多圖紋,蘊含富貴吉祥的寓意,同時彰顯女性琴棋書畫樣樣通曉,以及知書達禮蕙質蘭心的閨秀氣質。此馬面裙應有經過修改,本來應為二幅相同的裙門與褶襉部份連綴成一方長裙,現僅存一幅裙門,藍色格子腰頭布應是後來修改製作時加上去的,而非原來的布料。

註1:資料來源為本館文物典藏資料庫系統(本件典藏號84-135)

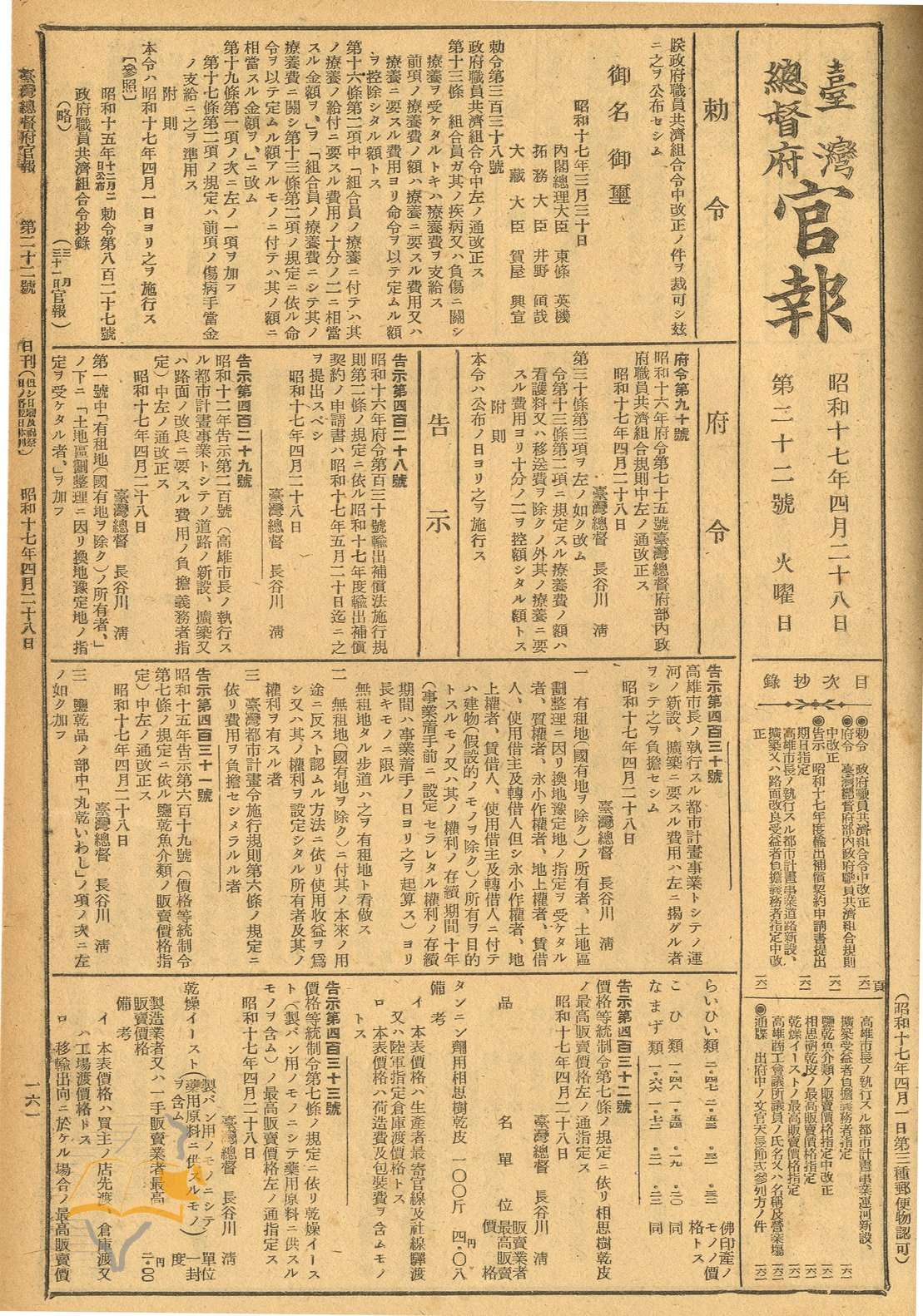

臺灣職業高爾夫球手先驅者 陳清水

「全日本オープンゴルフ選手権大会」(全日本高爾夫公開賽)自昭和2(1927)年舉辦第一屆,是日本國最高水準的高爾夫競賽之一。而在昭和12(1937)年的比賽中,陳清水以284桿獲勝,隔年林萬福以294桿取勝。這兩位是臺灣第一批至日本發展的高爾夫選手,而且和臺灣第一個高爾夫俱樂部「老淡水球場」(註1)息息相關。而陳清水先生也在2017年入選日本職業高爾夫球殿堂,以「台湾プロゴルファーの草分け」(臺灣職業高爾夫球手先驅者)介紹。

《續修淡水鎮志》記載,陳清水,淡水官田人,生於明治43(1910)年,淡水國小(時為淡水公學校)第22屆校友,畢業後至臺灣高爾夫俱樂部(位在淡水,球友多以「老淡水球場」稱之)擔任桿弟,任職僅5年,就東渡日本。昭和2年4月13日的日日新報,以〈キヤデイーの出世〉(桿弟出人頭地)為標題,介紹陳清水、陳金獅兩位老淡水球場的桿弟,其中陳清水受到三菱商事野村駿吉推薦進入橫濱程ヶ谷カントリー倶楽部,目標是成為臺灣第一個職業高爾夫球員;而該球場另一個桿弟陳金獅也到彰化銀行任職。橫濱程ヶ谷カントリー倶楽部成立於1922年,是日本關東地區第3個成立的球場,1927年在這裡舉辦第1屆全日本高爾夫公開賽;而昭和元年舉辦的第1屆「日本プロゴルフ選手権大会」(日本職業高爾夫公開賽),這兩項比賽是當時日本高爾夫球最高等級的賽事。

陳清水在日本接受浅見緑蔵(淺見大陳清水兩歲,第2屆全日本公開賽冠軍)指導,7個月後回臺灣,繼續在老淡水球場服務。同年11月,日本皇族朝香宮鳩彥王來臺灣遊覽,造訪臺灣高爾夫俱樂部打球,陳清水擔任其桿弟。昭和5(1930)年4月再度赴日,並接受赤星六郎(第1屆全日本公開賽冠軍)訓練,目標是以職業選手身分,出道挑戰10月舉辦的第4屆全日本公開賽。同年9月臺灣日日新報就有刊出記者下村南海〈ゴルフ界の麒麟兒 臺灣選手陳清水君〉一文,介紹陳清水在剛到日本時曾和宮本留吉(被譽為戰前第一高手)、安田幸吉(前一年遠征夏威夷公開賽)、Walter Hagen(當時拿過最多大滿貫賽的美國高爾夫傳奇,不過在前一年退役)三人,在陳清水曾待過的主場程ヶ谷カントリー倶楽部進行18洞(Par 69,6170碼)的單挑。最後陳清水打出69桿(扣掉兩差點為67桿)、安田71桿、宮本與Hagen打出72桿,陳力壓三雄,宣告他是大有來頭的新秀。

昭和5年10月25日、26日在日本大阪茨木カンツリー倶楽部舉行第4屆全日本公開賽,比賽為兩天打72洞(一天36洞,就是18洞標準球場打兩次),陳清水25日打出152桿,落後領先者9桿,26日打156桿,合計308桿,僅次於宮本留吉的287桿、安田幸吉的306桿,獲得第三名。11月1日返臺,在臺北車站接受各界盛大的歡迎。

陳清水的表現激勵了淡水的高爾夫選手,隔年一樣出身於淡水官田的林萬福(17歲)赴日參加全日本公開賽,但和陳清水一樣沒有打入前三名,無法取得參加美國加州高爾夫球賽資格。不過同年10月舉行的日本プロゴルフ選手権大会(日本職業高爾夫球賽,僅限職業選手參加,而且賽制為比洞賽並非比桿賽),陳清水和他的教練浅見緑蔵在決賽碰到,以3-5落敗,取得亞軍。而同年11月5日日日新報有一則短訊提到,陳清水將姓名改成日本姓氏,直接更名成「清水陳」(せいすい ちん);不過目前日本介紹高爾夫的資料還是以陳清水稱呼之。

1937年2月9日-11日,在老淡水球場舉行一個轟動臺灣的高球比賽。趁陳清水返鄉期間,在球場舉行全臺高手大賽,包含有陳清水、郭金順、陳金獅、張春松(淡水)、陳乾坤(新竹)、陳火順(臺中)、陳振封(臺南)、楊石頭(高雄)、武藤一雄(花蓮港)等,而林萬福也和陳清水加碼一場一對一比賽。最後陳清水不負眾望獲勝,也讓各選手有貼身學習國際級選手的機會。

同年6月,渡日奮鬥7年的陳清水,歷經了兩次日本職業高爾夫賽的亞軍,總算在這一年於相模カントリー倶楽部舉行的全日本公開賽比賽中,前面36洞打出146桿暫居第二名,接下來在最後一日的36洞比賽中,打出最佳的138桿,逆轉戰局,以合計284桿,領先第二名的淺見(291)、第三名的林萬福(295)獲得冠軍,是臺灣人首次在該賽事獲得冠軍。同年的日本職業高爾夫賽又獲得亞軍,直到1942年,陳清水才獲得日本職業高爾夫球賽冠軍。總結其在日本的重要賽事,有日本職業賽2勝(1942、1953年)、日本公開賽1勝(1937年)、関東職業賽3勝(1934、35、56年)。1935年參加美國公開賽(US OPEN)預選淘汰(83-81)、1936年獲美國名人賽(Masters)20名(76-74-71-79),美國公開賽45名(76-71-78-75)。

戰前日本高爾夫發展迅速,根據《全国ゴルフ場案内 日本ゴルフ年鑑. 昭和13年版》一書,日本國內有63個球場,而臺灣6個、朝鮮5個、滿洲9個。臺灣的球場分別有中部臺灣高爾夫俱樂部(臺中烏日)、花蓮港高爾夫俱樂部(花蓮港米崙)、臺南高爾夫俱樂部(臺南新化)、臺灣高爾夫俱樂部(淡水)、高雄高爾夫俱樂部(高雄市壽山)、川端高爾夫俱樂部(臺北市水道町,3洞),除了老淡水球場是18洞、長度6530碼、標準桿70的球場外,其他都是9洞球場。而以老淡水球場為例,平日3圓、假日5圓,桿弟最高0.45圓,駐場選手為陳金獅、郭金順,跟選手打一輪要付1.2圓。

戰後1946年臺灣成立臺灣高爾夫協會,以柯遠芬為名譽會長,廖文毅為會長,林猶龍、陳啟川、邱秀城等商界人士組成,而陳清水繼續在日本發展,並指導淡水出身的陳清波選手,日後該生成為日本著名高爾夫理論大師。陳清水1957年引退後,一方面在東京日本橋開設高爾夫商社自製球桿「清水號」;另一方面從事高爾夫球場的設計和監修的業務,前後建設過21所球場,較知名的有神奈川縣箱根湖畔ゴルフコース、奈良縣八重桜カントリークラブ、北海道茨戸カントリークラブ等。陳清水於1973年歸化日本籍,於1994年去世。2017年3月,陳清水入選日本高爾夫殿堂傳奇部門。同年還有臺灣旅日女子高爾夫皇后涂阿玉入選,而其弟子陳清波早3年入選。

(註1)關於高爾夫球場的正式名稱,在國外通常用俱樂部(club)如全世界最古老的英國聖安卓俱樂部全名是The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews,因為部分俱樂部不只會有一個18洞的完整球場(英國用links,美國用course)。而臺灣因大部分俱樂部都只有一個完整球場,所以多直稱某某高爾夫球場。

「全日本オープンゴルフ選手権大会」(全日本高爾夫公開賽)自昭和2(1927)年舉辦第一屆,是日本國最高水準的高爾夫競賽之一。而在昭和12(1937)年的比賽中,陳清水以284桿獲勝,隔年林萬福以294桿取勝。這兩位是臺灣第一批至日本發展的高爾夫選手,而且和臺灣第一個高爾夫俱樂部「老淡水球場」(註1)息息相關。而陳清水先生也在2017年入選日本職業高爾夫球殿堂,以「台湾プロゴルファーの草分け」(臺灣職業高爾夫球手先驅者)介紹。

《續修淡水鎮志》記載,陳清水,淡水官田人,生於明治43(1910)年,淡水國小(時為淡水公學校)第22屆校友,畢業後至臺灣高爾夫俱樂部(位在淡水,球友多以「老淡水球場」稱之)擔任桿弟,任職僅5年,就東渡日本。昭和2年4月13日的日日新報,以〈キヤデイーの出世〉(桿弟出人頭地)為標題,介紹陳清水、陳金獅兩位老淡水球場的桿弟,其中陳清水受到三菱商事野村駿吉推薦進入橫濱程ヶ谷カントリー倶楽部,目標是成為臺灣第一個職業高爾夫球員;而該球場另一個桿弟陳金獅也到彰化銀行任職。橫濱程ヶ谷カントリー倶楽部成立於1922年,是日本關東地區第3個成立的球場,1927年在這裡舉辦第1屆全日本高爾夫公開賽;而昭和元年舉辦的第1屆「日本プロゴルフ選手権大会」(日本職業高爾夫公開賽),這兩項比賽是當時日本高爾夫球最高等級的賽事。

陳清水在日本接受浅見緑蔵(淺見大陳清水兩歲,第2屆全日本公開賽冠軍)指導,7個月後回臺灣,繼續在老淡水球場服務。同年11月,日本皇族朝香宮鳩彥王來臺灣遊覽,造訪臺灣高爾夫俱樂部打球,陳清水擔任其桿弟。昭和5(1930)年4月再度赴日,並接受赤星六郎(第1屆全日本公開賽冠軍)訓練,目標是以職業選手身分,出道挑戰10月舉辦的第4屆全日本公開賽。同年9月臺灣日日新報就有刊出記者下村南海〈ゴルフ界の麒麟兒 臺灣選手陳清水君〉一文,介紹陳清水在剛到日本時曾和宮本留吉(被譽為戰前第一高手)、安田幸吉(前一年遠征夏威夷公開賽)、Walter Hagen(當時拿過最多大滿貫賽的美國高爾夫傳奇,不過在前一年退役)三人,在陳清水曾待過的主場程ヶ谷カントリー倶楽部進行18洞(Par 69,6170碼)的單挑。最後陳清水打出69桿(扣掉兩差點為67桿)、安田71桿、宮本與Hagen打出72桿,陳力壓三雄,宣告他是大有來頭的新秀。

昭和5年10月25日、26日在日本大阪茨木カンツリー倶楽部舉行第4屆全日本公開賽,比賽為兩天打72洞(一天36洞,就是18洞標準球場打兩次),陳清水25日打出152桿,落後領先者9桿,26日打156桿,合計308桿,僅次於宮本留吉的287桿、安田幸吉的306桿,獲得第三名。11月1日返臺,在臺北車站接受各界盛大的歡迎。

陳清水的表現激勵了淡水的高爾夫選手,隔年一樣出身於淡水官田的林萬福(17歲)赴日參加全日本公開賽,但和陳清水一樣沒有打入前三名,無法取得參加美國加州高爾夫球賽資格。不過同年10月舉行的日本プロゴルフ選手権大会(日本職業高爾夫球賽,僅限職業選手參加,而且賽制為比洞賽並非比桿賽),陳清水和他的教練浅見緑蔵在決賽碰到,以3-5落敗,取得亞軍。而同年11月5日日日新報有一則短訊提到,陳清水將姓名改成日本姓氏,直接更名成「清水陳」(せいすい ちん);不過目前日本介紹高爾夫的資料還是以陳清水稱呼之。

1937年2月9日-11日,在老淡水球場舉行一個轟動臺灣的高球比賽。趁陳清水返鄉期間,在球場舉行全臺高手大賽,包含有陳清水、郭金順、陳金獅、張春松(淡水)、陳乾坤(新竹)、陳火順(臺中)、陳振封(臺南)、楊石頭(高雄)、武藤一雄(花蓮港)等,而林萬福也和陳清水加碼一場一對一比賽。最後陳清水不負眾望獲勝,也讓各選手有貼身學習國際級選手的機會。

同年6月,渡日奮鬥7年的陳清水,歷經了兩次日本職業高爾夫賽的亞軍,總算在這一年於相模カントリー倶楽部舉行的全日本公開賽比賽中,前面36洞打出146桿暫居第二名,接下來在最後一日的36洞比賽中,打出最佳的138桿,逆轉戰局,以合計284桿,領先第二名的淺見(291)、第三名的林萬福(295)獲得冠軍,是臺灣人首次在該賽事獲得冠軍。同年的日本職業高爾夫賽又獲得亞軍,直到1942年,陳清水才獲得日本職業高爾夫球賽冠軍。總結其在日本的重要賽事,有日本職業賽2勝(1942、1953年)、日本公開賽1勝(1937年)、関東職業賽3勝(1934、35、56年)。1935年參加美國公開賽(US OPEN)預選淘汰(83-81)、1936年獲美國名人賽(Masters)20名(76-74-71-79),美國公開賽45名(76-71-78-75)。

戰前日本高爾夫發展迅速,根據《全国ゴルフ場案内 日本ゴルフ年鑑. 昭和13年版》一書,日本國內有63個球場,而臺灣6個、朝鮮5個、滿洲9個。臺灣的球場分別有中部臺灣高爾夫俱樂部(臺中烏日)、花蓮港高爾夫俱樂部(花蓮港米崙)、臺南高爾夫俱樂部(臺南新化)、臺灣高爾夫俱樂部(淡水)、高雄高爾夫俱樂部(高雄市壽山)、川端高爾夫俱樂部(臺北市水道町,3洞),除了老淡水球場是18洞、長度6530碼、標準桿70的球場外,其他都是9洞球場。而以老淡水球場為例,平日3圓、假日5圓,桿弟最高0.45圓,駐場選手為陳金獅、郭金順,跟選手打一輪要付1.2圓。

戰後1946年臺灣成立臺灣高爾夫協會,以柯遠芬為名譽會長,廖文毅為會長,林猶龍、陳啟川、邱秀城等商界人士組成,而陳清水繼續在日本發展,並指導淡水出身的陳清波選手,日後該生成為日本著名高爾夫理論大師。陳清水1957年引退後,一方面在東京日本橋開設高爾夫商社自製球桿「清水號」;另一方面從事高爾夫球場的設計和監修的業務,前後建設過21所球場,較知名的有神奈川縣箱根湖畔ゴルフコース、奈良縣八重桜カントリークラブ、北海道茨戸カントリークラブ等。陳清水於1973年歸化日本籍,於1994年去世。2017年3月,陳清水入選日本高爾夫殿堂傳奇部門。同年還有臺灣旅日女子高爾夫皇后涂阿玉入選,而其弟子陳清波早3年入選。

(註1)關於高爾夫球場的正式名稱,在國外通常用俱樂部(club)如全世界最古老的英國聖安卓俱樂部全名是The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews,因為部分俱樂部不只會有一個18洞的完整球場(英國用links,美國用course)。而臺灣因大部分俱樂部都只有一個完整球場,所以多直稱某某高爾夫球場。

臺灣省主席年譜-黃杰

書 名:臺灣省主席年譜-黃杰

發行人:張鴻銘

著 者:黃宏森、林文龍

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國106年11月

定 價:新臺幣280元

簡 介:

黃杰字達雲,湖南長沙人,黃埔軍校第一期步科畢業,八年抗戰,歷任要職,對於穩定後方,貢獻良多。於民國52(1963)年出任臺灣省政府主席,六年任內,政績犖犖大者,諸如倡導治山防洪、實施都市平均地權,及興建曾文水庫、澎湖大橋、推動九年國教,至今猶口碑載道。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號,04-22260330,

http://www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書 名:臺灣省主席年譜-黃杰

發行人:張鴻銘

著 者:黃宏森、林文龍

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國106年11月

定 價:新臺幣280元

簡 介:

黃杰字達雲,湖南長沙人,黃埔軍校第一期步科畢業,八年抗戰,歷任要職,對於穩定後方,貢獻良多。於民國52(1963)年出任臺灣省政府主席,六年任內,政績犖犖大者,諸如倡導治山防洪、實施都市平均地權,及興建曾文水庫、澎湖大橋、推動九年國教,至今猶口碑載道。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號,04-22260330,

http://www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

臺灣省主席年譜-林洋港

書 名:臺灣省主席年譜-林洋港

發行人:張鴻銘

著 者:李澍奕

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國106年11月

定 價:新臺幣350元

簡 介:

林洋港先生,自民國61(1972)年即入省政府擔任4年建設廳長,後於67(1978)年6月12日接掌省政,至民國70(1981)年12月5日轉任內政部長止,在省府服務7年多。其公務生涯是從最基層的科員開始,於南投縣政府升任課長、秘書,後經過選舉成為南投縣長,之後任省政府建設廳長、臺北市長,獲提拔為臺灣省主席,再進入中央政府擔任內政部長、行政院副院長,最後在司法院長任內退休,長達43年。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號,04-22260330,

http://www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書 名:臺灣省主席年譜-林洋港

發行人:張鴻銘

著 者:李澍奕

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國106年11月

定 價:新臺幣350元

簡 介:

林洋港先生,自民國61(1972)年即入省政府擔任4年建設廳長,後於67(1978)年6月12日接掌省政,至民國70(1981)年12月5日轉任內政部長止,在省府服務7年多。其公務生涯是從最基層的科員開始,於南投縣政府升任課長、秘書,後經過選舉成為南投縣長,之後任省政府建設廳長、臺北市長,獲提拔為臺灣省主席,再進入中央政府擔任內政部長、行政院副院長,最後在司法院長任內退休,長達43年。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號,04-22260330,

http://www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

《臺灣文化志》

書 名:《臺灣文化志》

發行人:曾大福

著 者:伊能嘉矩

審 訂:陳偉智

出 版:遠足文化(大家出版)

出版日期:民國106年12月

定 價:新臺幣1500元(三卷,可分售)

《臺灣文化志》乃日本人板澤武雄教授及小谷達吉等人依據伊能嘉矩先生(1867-1925)研究臺灣歷史文化的遺稿及資料編輯而成,為日治時期臺灣研究之代表作。

伊能氏以畢生心力,赴臺灣各地進行田野調查,訪問當地耆老、首長,詳細記錄各族群的民情、風俗、語言、文化以及途中之經歷。本書計17大篇106章,內容涵蓋自有史書記載臺灣開始,至清代領臺,有關臺灣歷史、政治、經濟、軍事、教育、交通、對外關係、地理、風土民情、拓墾、理蕃等,全書分上、中、下三卷,於昭和3(1928)年刊行。上卷重點於荷蘭及鄭氏王朝時期的臺灣歷史,以及清朝對於臺灣的政治與軍事治理;中卷則以清朝統治下臺灣的教育、社會政策、民俗信仰、經濟治理與交通為論述之中心;下卷重點則為清朝統治下臺灣的對外關係、拓墾與理蕃政策,以及臺灣割讓與日本領臺等,約150餘萬字。

《臺灣文化志》中譯本出版,最早乃於1985年由本館前身臺灣省文獻委員會委託諸多學者先進進行翻譯及校訂工作,是為初版;續於2011年再由本館研究人員等重新修訂文字及用語,而為修訂版;2017年適逢伊能嘉矩先生150週年冥誕,2018年逢《臺灣文化志》原書出版90週年,故推出全新審訂版,特聘研究伊能氏之學者陳偉智教授審訂全書、校正內容,還原原書的用語與史觀;並新增兩篇專文導讀:國史館吳密察館長〈伊能嘉矩的臺灣研究及其當代意義〉、及陳偉智教授〈《臺灣文化志》的形成史與接受史〉。另外,新書不僅具特色的書封設計及裝幀,在內頁編排上也將作者的原文、引文、作者夾註以及編者校註做更妥適的編排,使其有較高的可讀性。

本書專屬授權遠足文化事業股份有限公司(大家出版社)印行,歡迎洽該出版社購買,網址:

https://www.bookrep.com.tw

書 名:《臺灣文化志》

發行人:曾大福

著 者:伊能嘉矩

審 訂:陳偉智

出 版:遠足文化(大家出版)

出版日期:民國106年12月

定 價:新臺幣1500元(三卷,可分售)

《臺灣文化志》乃日本人板澤武雄教授及小谷達吉等人依據伊能嘉矩先生(1867-1925)研究臺灣歷史文化的遺稿及資料編輯而成,為日治時期臺灣研究之代表作。

伊能氏以畢生心力,赴臺灣各地進行田野調查,訪問當地耆老、首長,詳細記錄各族群的民情、風俗、語言、文化以及途中之經歷。本書計17大篇106章,內容涵蓋自有史書記載臺灣開始,至清代領臺,有關臺灣歷史、政治、經濟、軍事、教育、交通、對外關係、地理、風土民情、拓墾、理蕃等,全書分上、中、下三卷,於昭和3(1928)年刊行。上卷重點於荷蘭及鄭氏王朝時期的臺灣歷史,以及清朝對於臺灣的政治與軍事治理;中卷則以清朝統治下臺灣的教育、社會政策、民俗信仰、經濟治理與交通為論述之中心;下卷重點則為清朝統治下臺灣的對外關係、拓墾與理蕃政策,以及臺灣割讓與日本領臺等,約150餘萬字。

《臺灣文化志》中譯本出版,最早乃於1985年由本館前身臺灣省文獻委員會委託諸多學者先進進行翻譯及校訂工作,是為初版;續於2011年再由本館研究人員等重新修訂文字及用語,而為修訂版;2017年適逢伊能嘉矩先生150週年冥誕,2018年逢《臺灣文化志》原書出版90週年,故推出全新審訂版,特聘研究伊能氏之學者陳偉智教授審訂全書、校正內容,還原原書的用語與史觀;並新增兩篇專文導讀:國史館吳密察館長〈伊能嘉矩的臺灣研究及其當代意義〉、及陳偉智教授〈《臺灣文化志》的形成史與接受史〉。另外,新書不僅具特色的書封設計及裝幀,在內頁編排上也將作者的原文、引文、作者夾註以及編者校註做更妥適的編排,使其有較高的可讀性。

本書專屬授權遠足文化事業股份有限公司(大家出版社)印行,歡迎洽該出版社購買,網址:

https://www.bookrep.com.tw

《臺灣文獻》季刊68卷4期

《臺灣文獻》季刊68卷4期已發行,本期刊載【研究論文】3篇、【書評與研究討論】1篇、【田野調查與史料介紹】1篇、另【讀者來函】1篇,歡迎有興趣嘉義徐家家族史、日本時代產業、工業史的發展及民眾史學的社會大眾、專家、學者、學生參研。

【研究論文】3篇,第1篇〈大家風範─嘉義徐家的經營與發展〉,作者潘是輝指出,嘉義徐家在清治時期即擁有進士頭銜,也有一位貢生,二位廩生,二位秀才,是嘉義地區首屈一指的家族。日治時期徐德新進入保良局後授配紳章,更陸續擔任嘉義南區街庄長與嘉義廳參事。長子徐杰夫也授配勳章,持續擔任嘉義廳山仔頂區庄長以及嘉義廳參事,更長期擔任嘉義區長。嘉義徐家善於經營家族。家族聚居地在山仔頂「徐厝」,採取同財共爨的聚居生活方式,也修築有家族墓園,因此家族成員的向心力都優於其他家族。徐家也將子弟送至日本求學,後代子孫多能從日本各大學取得學位,終能人才輩出。

第2篇〈產業獎勵的試行:1899年臺南縣農產物品評會〉,作者末武美佐旨在探討臺灣最早具博覽會性質的展示活動,1899年「臺南縣農產物品評會」舉辦之實況、特色及其影響,論析其與臺灣總督府產業政策之關係,並與日本國內的共進會略作比較,藉期明瞭臺灣總督府如何將日本國內的經驗引進臺灣。據初步探討結果可知,就品評會的籌備和人事觀之,臺南縣當局顯然利用了日本國內的舉辦經驗、臺灣總督府的殖產事務經驗,以及臺灣舊社會領導階層之影響力。最重要的是,這次品評會之舉辦使總督府認識到此一活動的重要性,因此,臺南縣的品評會舉辦後,獎勵各地舉辦品評會或共進會成為總督府產業政策之一環。

第3篇〈日治末期新竹州木炭業的發展(1937-1945)〉,作者王學新指出,自1937年中日戰爭爆發後,戰時體制下物資缺乏,愈到後期愈出現以薪炭(尤其是木炭)取代石油等能源之趨勢,但如此重要的物資卻一直為學界所漠視。臺灣木炭產業是日治以後隨著產業發展而興起的,新竹州由於地理環境多山林、鄰近臺北及鐵路運輸便利等因素,木炭產業發展迅速,產量常供應其他地區,堪稱臺灣的木炭王國。且愈趨二戰末期,新竹州木炭產業被賦課之使命也愈加沉重,使得當局對木炭數量及品質的要求不斷提升,而形成促使社會環境發生變化的強大壓力。其發展與改良過程值得探究。目前臺灣標榜「古法」的炭窯應多少受到日本改良的影響。

【書評與研究討論】1篇,〈晚近日治時期臺灣工業史研究的進展:從帝國主義論到殖民近代化論的轉變〉,作者林文凱教授以晚近臺灣工業史研究成果為回顧對象,分析三個重要的研究議題:日治時期臺灣工業史觀點的辯論與更新、戰前戰後臺灣工業史的連續與斷裂、以及臺灣工業發展中的技術教育與學知等問題。首先,發現近年來的研究修正了前輩學者矢內原忠雄、凃照彥等人以帝國主義論為主的日治時期經濟史解釋觀點,開始提出殖民近代化論的主張;同時也修正了凃照彥等人有關戰前戰後政治經濟結構負面遺產繼承,或者修正了瞿宛文主張的戰後經濟發展與戰前殖民遺產並無太多關聯的說法,從而主張戰前戰後經濟發展的諸多延續性,尤其強調戰前臺灣人中小企業發展的延續性;其三,學者們也關注戰前的技術教育與學知,和臺灣工業發展之間的正面關聯。最後,本文也順帶檢討近年來中國學界對於「日據時期臺灣經濟史」的研究典範,發現他們仍然囿於左派帝國主義論與中國民族主義史觀,不願承認日治時期臺灣經濟的殖民近代化發展,同時也仍全然否認臺灣戰前戰後經濟發展的某些延續性。

【田野調查與史料介紹】1篇,〈從田中綱常到田中將軍的人神蛻變:無關族群的民眾史學〉,作者林美容、三尾裕子、劉智豪,林教授指出田中綱常(1842-1903)與臺灣結緣甚早,1873年即被派來臺灣南部勘查地形,1895年日本領臺之初即任澎湖列島行政長官與臺北縣知事,在臺擔任殖民官的時間雖然只有短短的一兩年(1895-96),卻在他逝世82年之後,靈魂一再附身於屏東枋寮一位女士身上,經過3年的拉鋸,此女終於成為祂的乩童,可與祂靈通的代言人,並為祂立廟。此不僅掀起為祂祭祀的熱潮,也掀起一波平民百姓探索臺日關係史的另類模式。從國家史學的立場,勢必無法詮釋何以臺灣人要拜日本神,只有從民眾史學的觀點才能詮釋此一案例的信仰行動與歷史行動,以及其所欲崇揚的神性究竟何在。

【研究論文】

.大家風範:嘉義徐家的經營與發展 /潘是輝

.產業獎勵的試行:1899年臺南縣農產物品評會/末武美佐

.日治時期新竹州木炭業的發展 /王學新

【書評與研究討論】

.晚近日治時期臺灣工業史研究的進展:從帝國主義論到殖民近代化論的轉變

/ 林文凱

【田野調查與史料介紹】

.從田中綱常到田中將軍的人神蛻變:無關族群泯滅的民眾史學/林美容、三尾

裕子、劉智豪

【讀者來函】

.讀國史館助修黃翔瑜的〈山東流亡師生冤獄案的發生及處理經過(1949-1955)〉

/黃端禮

本期《臺灣文獻》季刊售價工本費新臺幣300元,展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號,04-22260330,

http://www.wunanbooks.com.tw

另國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

《臺灣文獻》季刊68卷4期已發行,本期刊載【研究論文】3篇、【書評與研究討論】1篇、【田野調查與史料介紹】1篇、另【讀者來函】1篇,歡迎有興趣嘉義徐家家族史、日本時代產業、工業史的發展及民眾史學的社會大眾、專家、學者、學生參研。

【研究論文】3篇,第1篇〈大家風範─嘉義徐家的經營與發展〉,作者潘是輝指出,嘉義徐家在清治時期即擁有進士頭銜,也有一位貢生,二位廩生,二位秀才,是嘉義地區首屈一指的家族。日治時期徐德新進入保良局後授配紳章,更陸續擔任嘉義南區街庄長與嘉義廳參事。長子徐杰夫也授配勳章,持續擔任嘉義廳山仔頂區庄長以及嘉義廳參事,更長期擔任嘉義區長。嘉義徐家善於經營家族。家族聚居地在山仔頂「徐厝」,採取同財共爨的聚居生活方式,也修築有家族墓園,因此家族成員的向心力都優於其他家族。徐家也將子弟送至日本求學,後代子孫多能從日本各大學取得學位,終能人才輩出。

第2篇〈產業獎勵的試行:1899年臺南縣農產物品評會〉,作者末武美佐旨在探討臺灣最早具博覽會性質的展示活動,1899年「臺南縣農產物品評會」舉辦之實況、特色及其影響,論析其與臺灣總督府產業政策之關係,並與日本國內的共進會略作比較,藉期明瞭臺灣總督府如何將日本國內的經驗引進臺灣。據初步探討結果可知,就品評會的籌備和人事觀之,臺南縣當局顯然利用了日本國內的舉辦經驗、臺灣總督府的殖產事務經驗,以及臺灣舊社會領導階層之影響力。最重要的是,這次品評會之舉辦使總督府認識到此一活動的重要性,因此,臺南縣的品評會舉辦後,獎勵各地舉辦品評會或共進會成為總督府產業政策之一環。

第3篇〈日治末期新竹州木炭業的發展(1937-1945)〉,作者王學新指出,自1937年中日戰爭爆發後,戰時體制下物資缺乏,愈到後期愈出現以薪炭(尤其是木炭)取代石油等能源之趨勢,但如此重要的物資卻一直為學界所漠視。臺灣木炭產業是日治以後隨著產業發展而興起的,新竹州由於地理環境多山林、鄰近臺北及鐵路運輸便利等因素,木炭產業發展迅速,產量常供應其他地區,堪稱臺灣的木炭王國。且愈趨二戰末期,新竹州木炭產業被賦課之使命也愈加沉重,使得當局對木炭數量及品質的要求不斷提升,而形成促使社會環境發生變化的強大壓力。其發展與改良過程值得探究。目前臺灣標榜「古法」的炭窯應多少受到日本改良的影響。

【書評與研究討論】1篇,〈晚近日治時期臺灣工業史研究的進展:從帝國主義論到殖民近代化論的轉變〉,作者林文凱教授以晚近臺灣工業史研究成果為回顧對象,分析三個重要的研究議題:日治時期臺灣工業史觀點的辯論與更新、戰前戰後臺灣工業史的連續與斷裂、以及臺灣工業發展中的技術教育與學知等問題。首先,發現近年來的研究修正了前輩學者矢內原忠雄、凃照彥等人以帝國主義論為主的日治時期經濟史解釋觀點,開始提出殖民近代化論的主張;同時也修正了凃照彥等人有關戰前戰後政治經濟結構負面遺產繼承,或者修正了瞿宛文主張的戰後經濟發展與戰前殖民遺產並無太多關聯的說法,從而主張戰前戰後經濟發展的諸多延續性,尤其強調戰前臺灣人中小企業發展的延續性;其三,學者們也關注戰前的技術教育與學知,和臺灣工業發展之間的正面關聯。最後,本文也順帶檢討近年來中國學界對於「日據時期臺灣經濟史」的研究典範,發現他們仍然囿於左派帝國主義論與中國民族主義史觀,不願承認日治時期臺灣經濟的殖民近代化發展,同時也仍全然否認臺灣戰前戰後經濟發展的某些延續性。

【田野調查與史料介紹】1篇,〈從田中綱常到田中將軍的人神蛻變:無關族群的民眾史學〉,作者林美容、三尾裕子、劉智豪,林教授指出田中綱常(1842-1903)與臺灣結緣甚早,1873年即被派來臺灣南部勘查地形,1895年日本領臺之初即任澎湖列島行政長官與臺北縣知事,在臺擔任殖民官的時間雖然只有短短的一兩年(1895-96),卻在他逝世82年之後,靈魂一再附身於屏東枋寮一位女士身上,經過3年的拉鋸,此女終於成為祂的乩童,可與祂靈通的代言人,並為祂立廟。此不僅掀起為祂祭祀的熱潮,也掀起一波平民百姓探索臺日關係史的另類模式。從國家史學的立場,勢必無法詮釋何以臺灣人要拜日本神,只有從民眾史學的觀點才能詮釋此一案例的信仰行動與歷史行動,以及其所欲崇揚的神性究竟何在。

【研究論文】

.大家風範:嘉義徐家的經營與發展 /潘是輝

.產業獎勵的試行:1899年臺南縣農產物品評會/末武美佐

.日治時期新竹州木炭業的發展 /王學新

【書評與研究討論】

.晚近日治時期臺灣工業史研究的進展:從帝國主義論到殖民近代化論的轉變

/ 林文凱

【田野調查與史料介紹】

.從田中綱常到田中將軍的人神蛻變:無關族群泯滅的民眾史學/林美容、三尾

裕子、劉智豪

【讀者來函】

.讀國史館助修黃翔瑜的〈山東流亡師生冤獄案的發生及處理經過(1949-1955)〉

/黃端禮

本期《臺灣文獻》季刊售價工本費新臺幣300元,展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號,04-22260330,

http://www.wunanbooks.com.tw

另國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

2017年11月份編目上架之圖書

2017年11月份編目上架之圖書計72冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室11月份編目上架圖書清單。

圖書室目前藏書九萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

2017年11月份編目上架之圖書計72冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室11月份編目上架圖書清單。

圖書室目前藏書九萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

《綠情懷舊-中興新村老照片專輯》

書 名:綠情懷舊-中興新村老照片專輯

編 者:臺灣省文獻委員會

出版日期:1998

出版者:臺灣省文獻委員會

索書號:677.955 9028 1998

簡介:

1956年,臺灣省政府自臺北疏遷來到南投中興新村,在此之前,中興新村是一片荒原、墳塚及蔗園,當時,中興新村採用英國興起的「新市鎮」觀念,決定規劃成為一座花園城市,除了首開先例設置雨水、汙水下水道分流系統外,社區道路採囊底路等設計。中興新村從貧脊的土地重新建設,力求兼顧辦公室、宿舍、水電、交通、醫療、衛生、教育文化、康樂、綠化及其他公共設施,打造具有良好工作環境及居住條件的行政聚落。在這塊土地上,隨著省政府員工、員工眷屬及當地居民的生活所需,各項生活機能逐漸建設完備,呈現各式各樣中興新村的風貌,在這段歲月裡,交織了許多歷史回憶。

本書乃本館前身臺灣省文獻委員會因逢五十週年慶,於1998年舉辦中興新村老照片展覽,對外公開徵集老照片,徵集年代為1951至1971年,涵蓋疏遷、景觀、建築、人物、交通、文教、生活等七個單元。之後,將參展老照片編輯成冊,並添加歷任省主席簡述。閱讀此書彷彿走進歷史的時光機,透過一張張老照片的呈現,使後人瞭解中興新村那段披荊斬棘的歲月,看到從1951年的荒蕪到1998年都市化的花園新市鎮的不同歷史風貌。

本書內容包含:序文、本書專輯介紹、歷任省主席簡述、疏遷篇、景觀篇、建築篇、人物篇、交通篇、文教篇及生活篇。如景觀方面有省府中興門戶、夏季荷花剪影;建築方面有許多過去省府大樓、中興會堂、郵局、醫院;交通方面有公路局中興站及第一輛冷暖氣設備巴士;文教方面則有書香殿堂的圖書館老照片等。

書 名:綠情懷舊-中興新村老照片專輯

編 者:臺灣省文獻委員會

出版日期:1998

出版者:臺灣省文獻委員會

索書號:677.955 9028 1998

簡介:

1956年,臺灣省政府自臺北疏遷來到南投中興新村,在此之前,中興新村是一片荒原、墳塚及蔗園,當時,中興新村採用英國興起的「新市鎮」觀念,決定規劃成為一座花園城市,除了首開先例設置雨水、汙水下水道分流系統外,社區道路採囊底路等設計。中興新村從貧脊的土地重新建設,力求兼顧辦公室、宿舍、水電、交通、醫療、衛生、教育文化、康樂、綠化及其他公共設施,打造具有良好工作環境及居住條件的行政聚落。在這塊土地上,隨著省政府員工、員工眷屬及當地居民的生活所需,各項生活機能逐漸建設完備,呈現各式各樣中興新村的風貌,在這段歲月裡,交織了許多歷史回憶。

本書乃本館前身臺灣省文獻委員會因逢五十週年慶,於1998年舉辦中興新村老照片展覽,對外公開徵集老照片,徵集年代為1951至1971年,涵蓋疏遷、景觀、建築、人物、交通、文教、生活等七個單元。之後,將參展老照片編輯成冊,並添加歷任省主席簡述。閱讀此書彷彿走進歷史的時光機,透過一張張老照片的呈現,使後人瞭解中興新村那段披荊斬棘的歲月,看到從1951年的荒蕪到1998年都市化的花園新市鎮的不同歷史風貌。

本書內容包含:序文、本書專輯介紹、歷任省主席簡述、疏遷篇、景觀篇、建築篇、人物篇、交通篇、文教篇及生活篇。如景觀方面有省府中興門戶、夏季荷花剪影;建築方面有許多過去省府大樓、中興會堂、郵局、醫院;交通方面有公路局中興站及第一輛冷暖氣設備巴士;文教方面則有書香殿堂的圖書館老照片等。

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 黃淑惠 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、鐘登崇、李澍奕、洪明河 |