喜事連年-臺灣民間史料文物特展

展覽時間:民國102年12月18日至103年6月30日

展覽地點:本館史蹟大樓2樓特展室

開幕典禮:民國102年12月18日(星期三)下午2時

開幕地點:本館史蹟大樓1樓

「人逢喜事精神爽」,這是一句流傳久遠的古詩,「喜事」的認知,每個人可能仁智互見,感受未必會全然相同,雖然如此,臺灣民間傳統上的喜事歸納,有兩種「四喜」版本可以參考。第一種四喜指的是福、祿、壽、禧。福,指幸福而言,凡富貴壽考、康健安寧、吉慶、如意,以及生活圓滿等,乃有「五福」之說。第二種四喜,是「久旱逢甘雨,他鄉遇故知;洞房花燭夜,金榜掛名時」。

歸納兩種四喜之說,喜事雖包含多種意義,而民間認知的喜事,乃泛指結婚而言,考試、壽誕次之。因此本次特展乃以結婚、考試、壽誕為主題。展出之內容,除紙本文書之外,各種儀式之器物、照片,亦配合呈現。

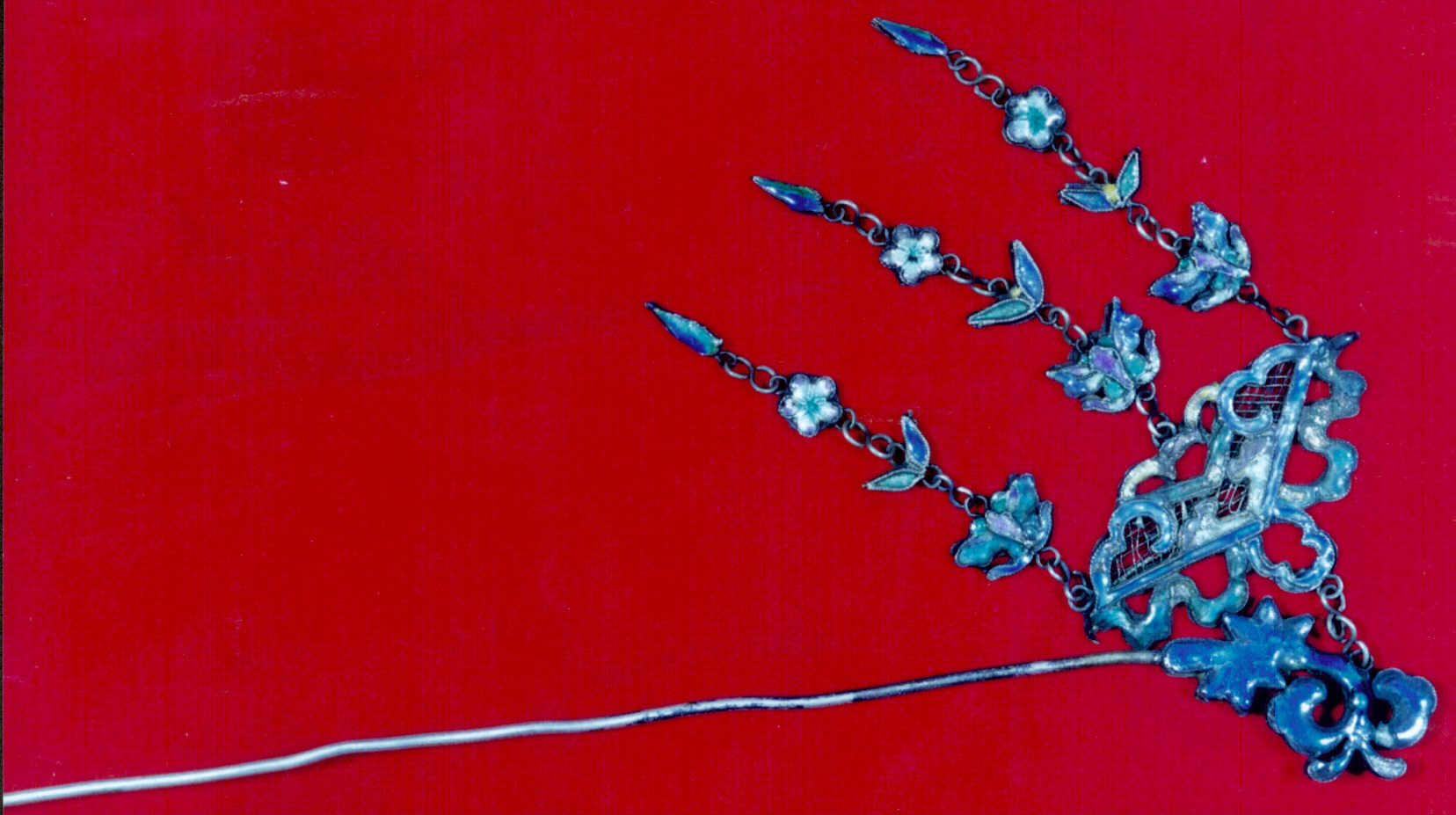

結婚為人生大事,有「大喜之說」,其傳世文物,遠較其他喜事為多。早期臺灣的結婚,充滿著各種繁文縟節,所傳文物亦更為多元。日據時期以來,婚禮的呈現樣貌,隨著時代不斷在演變,特別是表現在禮服方面。日據末期的臺灣,因「皇民化運動」,以及太平洋戰爭的徵兵威脅,婚禮更有新的規範與儀式。

在考試文物方面,清代的科舉行事,對於取中者,相關學署有「捷報」報喜之例,而考中者亦有其誌喜方式,豎旗、掛匾,印製硃卷,分送親友。日據時期,民間仍有類似風氣,且有相關文物流傳。關於壽誕,亦屬喜事範疇,惟多低調,傳世文物較少。

本次特展示內容將依展件屬性分為訂婚、結婚、宴客排場及壽誕等類別展出,史料文物精彩豐富,歡迎蒞臨參觀指導。

展覽時間:民國102年12月18日至103年6月30日

展覽地點:本館史蹟大樓2樓特展室

開幕典禮:民國102年12月18日(星期三)下午2時

開幕地點:本館史蹟大樓1樓

「人逢喜事精神爽」,這是一句流傳久遠的古詩,「喜事」的認知,每個人可能仁智互見,感受未必會全然相同,雖然如此,臺灣民間傳統上的喜事歸納,有兩種「四喜」版本可以參考。第一種四喜指的是福、祿、壽、禧。福,指幸福而言,凡富貴壽考、康健安寧、吉慶、如意,以及生活圓滿等,乃有「五福」之說。第二種四喜,是「久旱逢甘雨,他鄉遇故知;洞房花燭夜,金榜掛名時」。

歸納兩種四喜之說,喜事雖包含多種意義,而民間認知的喜事,乃泛指結婚而言,考試、壽誕次之。因此本次特展乃以結婚、考試、壽誕為主題。展出之內容,除紙本文書之外,各種儀式之器物、照片,亦配合呈現。

結婚為人生大事,有「大喜之說」,其傳世文物,遠較其他喜事為多。早期臺灣的結婚,充滿著各種繁文縟節,所傳文物亦更為多元。日據時期以來,婚禮的呈現樣貌,隨著時代不斷在演變,特別是表現在禮服方面。日據末期的臺灣,因「皇民化運動」,以及太平洋戰爭的徵兵威脅,婚禮更有新的規範與儀式。

在考試文物方面,清代的科舉行事,對於取中者,相關學署有「捷報」報喜之例,而考中者亦有其誌喜方式,豎旗、掛匾,印製硃卷,分送親友。日據時期,民間仍有類似風氣,且有相關文物流傳。關於壽誕,亦屬喜事範疇,惟多低調,傳世文物較少。

本次特展示內容將依展件屬性分為訂婚、結婚、宴客排場及壽誕等類別展出,史料文物精彩豐富,歡迎蒞臨參觀指導。

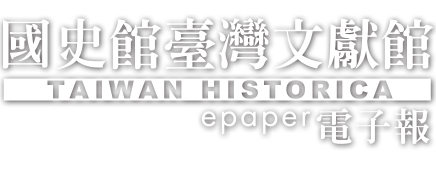

日據時期紳章受頒者的年齡限制

紳章制度乃日本政府統治臺灣初期,為拉攏地方菁英,安撫民心,進而鞏固其統治地位,以表揚碩學通儒及彰顯隆行俊德為宗旨,對地方仕紳、商賈授與紳章的措施。明治29(1896)年,第三任臺灣總督乃木希典上任後於同年10月23日,公布府令第五十號「臺灣紳章條規」,對臺灣人民中具有「學識」、「資望」者授與紳章。所謂「學識」係指學力、經歷;「資望」係指資產及名望。由地方政府調查、提報臺灣總督府審核,通過後授與紳章。

明治30(1897)年5月12日,臺北縣發函請示縣治課長,對轄內具有學識資歷,符合授與紳章資格但尚未成年者如林鶴壽,是否頒發紳章。蓋林鶴壽生於光緒9(1884)年,為板橋林家林維德之子,林維源子侄。少聰慧、風神俊雅,於書無所不讀,經史百家,皆能得其精蘊。工詞翰,有譽庠序間(註1)。由於紳章條規及條規處理內規只揭示原則性的規範,對於成年與未成年並無明文訂定區別,若依據紳章條規的主旨,林鶴壽飽讀經書,且生於富豪林家,符合具有學識及資望兩項資格,不論是否年幼,本該授與紳章,惟當時林鶴壽只有13歲,尚無實質的名望與經歷。為界定年幼與成年的適當年齡,民政局派員調查臺灣當地的習慣,依據調查人員報告,臺灣有所稱神童以十一、二之齡取得秀才、十幾歲即取得狀元者不少,故學位授與無關乎年齡長幼。至於年齡方面,古時雖稱20歲為弱冠,首度入成年之列,後改以18歲為成年,但當時臺灣稱16歲以上男子為成年。一般皆於12歲時先行許配,成年之後舉行結婚典禮為通例,故成年之歲位逐漸降低,係因早婚之習慣而導致自然縮短。

同年3月18日,縣治課具案陳述以下理由:「....具有學識資望者,不論是否為年幼,授與其紳章雖無窒礙,惟如臺北縣內務課長所詢林鶴壽者,乃富豪林本源家族之財產繼承人,絕對具有源自其門第之資望,但彼為現年十三歲之年幼者,目前仍由監護人輔佐中,故難以認可其名望與本身之經歷,且其他一般年幼者中也有此種情況,因此,對此等年幼者,擬不授與紳章,然僅因年幼而不授與紳章又有違紳章條規之旨趣,經令臨時調查股對適當年齡展開調查後,接通報如附件,故對十六歲以下者擬暫不授與紳章....」案經臺灣總督核准,內定受頒紳章者年齡為16歲以上。

其實林鶴壽案符合紳章授與資格而未成年者乃屬特例,綜觀明治30(1897)年度各縣廳首波授與紳章者中,以臺中縣一堡黃運添22歲及臺南縣善化里陳鴻鳴22歲最為年輕,其他20幾歲受章者所佔比例甚少,但臺灣總督府明定受章者年齡至少讓地方廳縣在呈報時有更明確的依據。

而受頒紳章者中有許多兄弟檔及父子檔,如臺中縣的林柏璿、林佐璿兄弟;呂如玉、呂鶴巢兄弟;林允卿、林昭堂、林輯堂兄弟;洪立方、洪吉卿父子;臺北縣的陳德鎔、陳德銘兄弟;李志清、李孫蒲父子等,臺灣總督府對授與紳章採取較為寬鬆的態度,並未限制同一戶族內的紳章受頒者人數,只要合乎資格都授與紳章。明治30(1897)年5月25日臺灣日日新報曾有讀者投書謂:

新竹紳士漏給紳章者甚多而最宜給者莫如鄭如蘭一人如蘭(註2)富甲一邑齒德兼優為臺北之人所素仰刻下頤養林下一切家事屏歸其子鄭拱辰掌理拱辰承命勾當遇有善舉傾囊不吝洵可謂善承父志矣然何以紳章之錫獨給其子而遺其父耶此其不可解者也。

而新竹縣似乎也從善如流,於明治31(1898)年再次經臺北縣呈報包括鄭如蘭在內的19名受章者名單,明治32(1899)年經臺灣總督府核准,並於3月5日發給鄭如蘭紳章。

註1.《臺灣歷史人物小傳--明清暨日據時期》,頁288-289。

註2.字香谷,號芝田,新竹水田莊人。鄭崇和之孫。父用錦,附生;父母早卒,繼母張氏育之成人。如蘭讀書知大義,事親孝。光緒15(1889)年7月14日以辦團練功,由增生授候選主事,賞戴花翎;後加道銜,旌表孝友。著有《偏遠堂吟草》,存古今體詩158首。《臺灣歷史人物小傳--明清暨日據時期》,頁724。

紳章制度乃日本政府統治臺灣初期,為拉攏地方菁英,安撫民心,進而鞏固其統治地位,以表揚碩學通儒及彰顯隆行俊德為宗旨,對地方仕紳、商賈授與紳章的措施。明治29(1896)年,第三任臺灣總督乃木希典上任後於同年10月23日,公布府令第五十號「臺灣紳章條規」,對臺灣人民中具有「學識」、「資望」者授與紳章。所謂「學識」係指學力、經歷;「資望」係指資產及名望。由地方政府調查、提報臺灣總督府審核,通過後授與紳章。

明治30(1897)年5月12日,臺北縣發函請示縣治課長,對轄內具有學識資歷,符合授與紳章資格但尚未成年者如林鶴壽,是否頒發紳章。蓋林鶴壽生於光緒9(1884)年,為板橋林家林維德之子,林維源子侄。少聰慧、風神俊雅,於書無所不讀,經史百家,皆能得其精蘊。工詞翰,有譽庠序間(註1)。由於紳章條規及條規處理內規只揭示原則性的規範,對於成年與未成年並無明文訂定區別,若依據紳章條規的主旨,林鶴壽飽讀經書,且生於富豪林家,符合具有學識及資望兩項資格,不論是否年幼,本該授與紳章,惟當時林鶴壽只有13歲,尚無實質的名望與經歷。為界定年幼與成年的適當年齡,民政局派員調查臺灣當地的習慣,依據調查人員報告,臺灣有所稱神童以十一、二之齡取得秀才、十幾歲即取得狀元者不少,故學位授與無關乎年齡長幼。至於年齡方面,古時雖稱20歲為弱冠,首度入成年之列,後改以18歲為成年,但當時臺灣稱16歲以上男子為成年。一般皆於12歲時先行許配,成年之後舉行結婚典禮為通例,故成年之歲位逐漸降低,係因早婚之習慣而導致自然縮短。

同年3月18日,縣治課具案陳述以下理由:「....具有學識資望者,不論是否為年幼,授與其紳章雖無窒礙,惟如臺北縣內務課長所詢林鶴壽者,乃富豪林本源家族之財產繼承人,絕對具有源自其門第之資望,但彼為現年十三歲之年幼者,目前仍由監護人輔佐中,故難以認可其名望與本身之經歷,且其他一般年幼者中也有此種情況,因此,對此等年幼者,擬不授與紳章,然僅因年幼而不授與紳章又有違紳章條規之旨趣,經令臨時調查股對適當年齡展開調查後,接通報如附件,故對十六歲以下者擬暫不授與紳章....」案經臺灣總督核准,內定受頒紳章者年齡為16歲以上。

其實林鶴壽案符合紳章授與資格而未成年者乃屬特例,綜觀明治30(1897)年度各縣廳首波授與紳章者中,以臺中縣一堡黃運添22歲及臺南縣善化里陳鴻鳴22歲最為年輕,其他20幾歲受章者所佔比例甚少,但臺灣總督府明定受章者年齡至少讓地方廳縣在呈報時有更明確的依據。

而受頒紳章者中有許多兄弟檔及父子檔,如臺中縣的林柏璿、林佐璿兄弟;呂如玉、呂鶴巢兄弟;林允卿、林昭堂、林輯堂兄弟;洪立方、洪吉卿父子;臺北縣的陳德鎔、陳德銘兄弟;李志清、李孫蒲父子等,臺灣總督府對授與紳章採取較為寬鬆的態度,並未限制同一戶族內的紳章受頒者人數,只要合乎資格都授與紳章。明治30(1897)年5月25日臺灣日日新報曾有讀者投書謂:

新竹紳士漏給紳章者甚多而最宜給者莫如鄭如蘭一人如蘭(註2)富甲一邑齒德兼優為臺北之人所素仰刻下頤養林下一切家事屏歸其子鄭拱辰掌理拱辰承命勾當遇有善舉傾囊不吝洵可謂善承父志矣然何以紳章之錫獨給其子而遺其父耶此其不可解者也。

而新竹縣似乎也從善如流,於明治31(1898)年再次經臺北縣呈報包括鄭如蘭在內的19名受章者名單,明治32(1899)年經臺灣總督府核准,並於3月5日發給鄭如蘭紳章。

註1.《臺灣歷史人物小傳--明清暨日據時期》,頁288-289。

註2.字香谷,號芝田,新竹水田莊人。鄭崇和之孫。父用錦,附生;父母早卒,繼母張氏育之成人。如蘭讀書知大義,事親孝。光緒15(1889)年7月14日以辦團練功,由增生授候選主事,賞戴花翎;後加道銜,旌表孝友。著有《偏遠堂吟草》,存古今體詩158首。《臺灣歷史人物小傳--明清暨日據時期》,頁724。

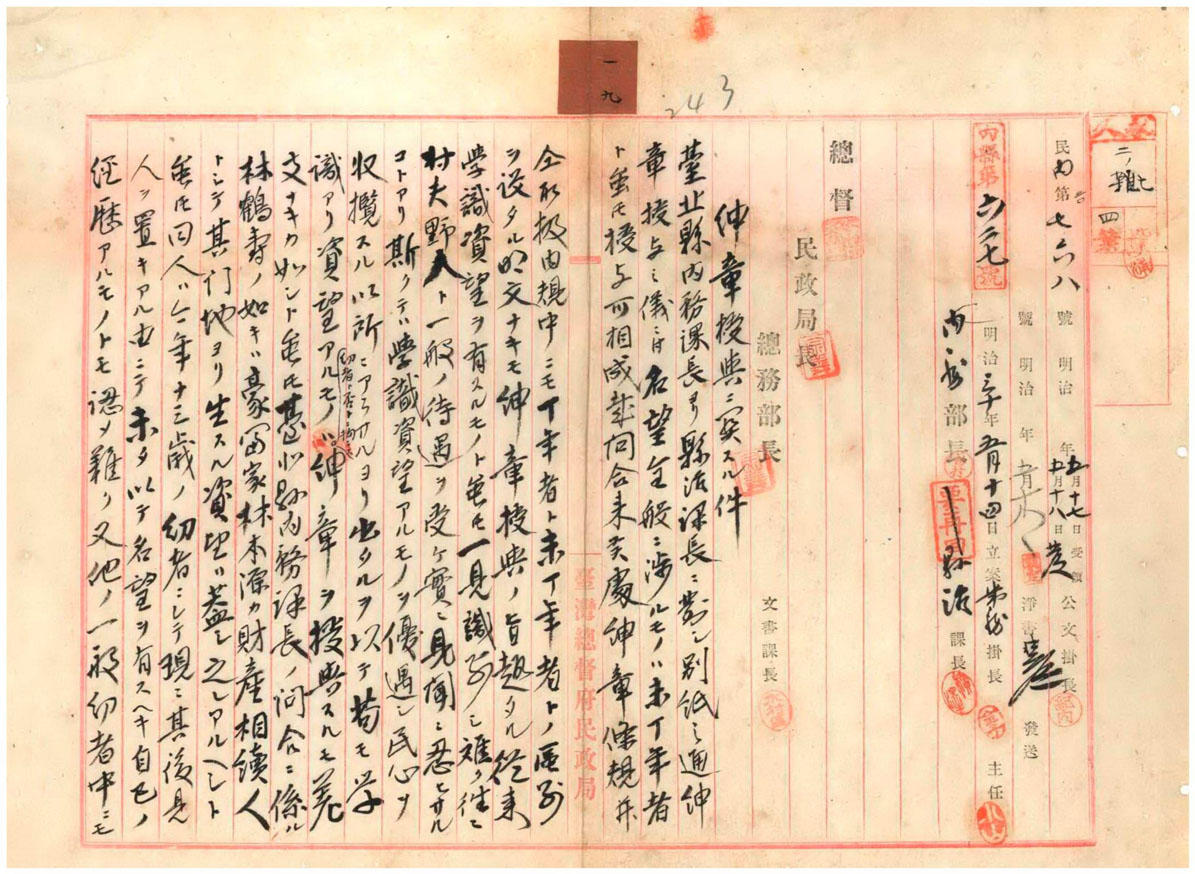

日據時期地方官廳提出宗教報告之規定與演變

臺灣總督府為瞭解宗教狀況,以利施政,明治32(1899)年7月11日起,即以訓令第220號為始發布,規定各地方官廳須提出其轄內之宗教狀況報告,此種由地方官廳提出宗教報告之情形,據查共歷經5次演變,由一開始之「時時提報」到最後之「每年提報一次」。其規定與演變之情形如下:

壹、明治32(1899)年7月11日訓令第220號——時時提報

明治32(1899)年6月19日,臺灣總督府縣治課察覺:「有關社寺之申請(報)書等處置事宜,在府令第四十七號中,雖已規定社寺之建立、廢除、合併等相關手續,惟各縣廳之處置方式若分歧不一,則在辦理上將甚多不便。」故由該課主任(承辦人員)平野晉擬案,經縣治課長松岡辨、文書課長木村匡、參事官浦太郎、參事官長(註1)(花押),由民政長官後藤新平核定(註2)後,於翌月11日以訓令第220號將相關規定刊載於府報上,俾讓各縣廳遵循。其中,該訓令第十項之規定便與提出宗教報告有關(如圖1〜3),其內容如次:

對於擁有神官、僧侶或氏子(註3)、檀家(註4)等之社寺,應視察其措施、信仰等狀況,其他並調查宗教消長之情形,時時提報之。

至此,可知地方官廳提出宗教報告之規定,乃始於明治32(1899)年7月11日之訓令第220號。

貳、明治33(1900)年11月27日民縣第1188號——每個月提報一次

然而,「明治32年訓令第二百七十號(註5)中,雖有規定提報宗教相關事項,惟該報告往往並未為之,為瞭解各地方之宗教狀況,且各宗布教師之渡海來臺,其數亦逐年增加,隨之增多宗教相關事項,自然需要加以管理,故擬調查其狀況。」遂由縣治課主任(承辦人員)平野晉擬案,經代理文書課長(註6)加藤尚志,由縣治課長松岡辨核定(註7)後,於明治33(1900)年11月27日,以民政長官名義,以民縣第1188號函通知各地方首長(如圖4),通知內容如次:

有關宗教相關事項報告,雖有明治32年訓令第二百七十號(註8)第十項之規定,惟該報告往往並未為之,致使調查上窒礙難行。布教師之增減、主要布教師之姓名及其品行等各宗布教之狀況,暫且當於每月底提報。謹依命令,特此通知。

參、明治34(1901)年5月29日民縣第672號——每四個月提報一次

但到了明治34(1901)年5月25日,業務承辦單位——縣治課發現:「有關宗教相關事項報告,去年十一月曾以民縣第一一八八號函通知在案。爾來各地方廳亦每月提出報告,惟近來宗教上之異動少,隨之應予提報之事項缺乏,故該報告僅止於形式,如斯唯有徒增上、下官廳之麻煩,得以資助社寺行政上之處甚少,故擬減少上開報告之次數。」便由該課主任(承辦人員)平野晉擬案,經縣治課長松岡辨、文書課長加藤尚志,由代理民政長官(註9)石塚英藏核定(註10)後,於是月29日,以民政長官名義,以民縣第672號函通知各地方首長(如圖5),通知內容如次:

有關宗教事項報告,去年11月曾以民縣第1188號函通知在案。今起分成1月、5月、9月等三次,於是月十五日前報告。謹依命令,特此通知。

肆、明治40(1907)年4月10日民總第2436號——每半年提報一次

又經過約6年,來到了明治40(1907)年4月4日,業務承辦單位——地方課認為:「宗教狀況報告向來分成每年三期報告。茲因該報告事項減少,且調查需要時日,已無分成三次報告之必要,故擬今起分成二期報告。」遂由該課之屬(官名)山田壽藏擬案,經地方課長持地六三郎、文書課長齋藤參吉、代理總務局長(註11)持地六三郎,由代理民政長官(註12)鹿子木小五郎核定(註13)後,於是月10日,以民政長官名義,以民總第2436號函通知各廳長(如圖6、7),通知內容如次:

宗教狀況報告,分成一月、五月、九月等三次報告,本部曾於明治34(1901)年5月29日以民縣第672號函通知在案。今起每半年調查一次,前半期於7月31日前報告,後半期於翌年1月31日前報告。謹依命令,特此通知。

伍、明治42(1909)年5月12日民總第2719號——每年提報一次

但兩年後之明治42(1909)年5月1日,業務承辦單位——地方課又認為:「宗教狀況報告向來分成每年二期報告。茲因該報告事項減少,且調查需要時日,已無每年二期報告之必要,故擬今起每年報告一次。」遂由該課之屬(官名)湯川寬猛擬案,經地方課長持地六三郎、文書課長齋藤參吉,由總務局長山田新一郎核定(註14)後,於是月12日,以民政長官名義,以民總第2719號函通知各廳長(如圖8),通知內容如次:

宗教狀況報告,分成每年二期報告,本部曾於明治40年4月10日以民總第2436號函通知在案。今起每一年調查其狀況一次,於翌年二月底前報告。謹依命令,特此通知。

陸、小結

至此,「臺灣總督府公文類纂」中,有關宗教狀況報告之其他規定已不再發現,故暫且到此劃下句點。他日若有新發現,再行補充。

而綜合上述提出宗教報告之規定及演變,若就次別、發文時間、發文字號、要旨及行政區劃加以概要整理,可得下表。

日據時期地方官廳提出宗教報告之規定與演變表

次別 發文時間 發文字號 要旨 行政區劃(註15) 備註

--- ------- ------- ------------ ------- --------

1 明治32(1899)年7月11日 訓令第220號 時時提報 3縣3廳 如圖1〜3

2 明治33(1900)年11月27日 民縣第1188號 每個月提報一次 3縣3廳 如圖4

3 明治34(1901)年5月29日 民縣第672號 每4個月提報一次 3縣4廳、20廳 如圖5

4 明治40(1907)年4月10日 民總第2436號 每半年提報一次 20廳 如圖6、7

5 明治42(1909)年5月12日 民總第2719號 每年提報一次 20廳、12廳 5州2廳、2州3廳 如圖8

今日,若能藉由參詳當時由各地方官廳所作之宗教報告,便可發現我先民之信仰、日人之布教與洋人之傳道等紀錄,故此等報告可謂極其珍貴,頗值一閱。

註1:時任為石塚英藏。

註2:總督不在,時任為兒玉源太郎。

註3:讀作「うじこ」,意指祖神之後代、子孫,或出生地守護神所庇佑之當地居民。

註4:讀作「だんか」,即相當我所謂之「檀越」或「檀施」。

註5:承辦單位作業人員筆誤,應為220號。

註6:時任為木村匡。

註7:民政長官不在,時任為後藤新平;總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為兒玉源太郎。

註8:本處字號同樣錯誤,應改為220號。

註9:時任為後藤新平。

註10:總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為兒玉源太郎。

註11:持地六三郎為地方課長,時任總務局長為大島久滿次。

註12:時任為祝辰巳,鹿子木小五郎為通信局長。

註13:總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為佐久間左馬太。

註14:民政長官之處,蓋「閱了(閱畢)」之章,表示可能為事後補閱,時任民政長官為大島久滿次。而總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為佐久間左馬太。

註15:表示當時文所規定時間內之所轄官廳數,其中第3次及第5次各有不同之官廳數,此乃因在其時間內行政區劃有所變更所致;但基於篇幅關係,在不影響文章脈絡下,僅列其數,不列其名。

臺灣總督府為瞭解宗教狀況,以利施政,明治32(1899)年7月11日起,即以訓令第220號為始發布,規定各地方官廳須提出其轄內之宗教狀況報告,此種由地方官廳提出宗教報告之情形,據查共歷經5次演變,由一開始之「時時提報」到最後之「每年提報一次」。其規定與演變之情形如下:

壹、明治32(1899)年7月11日訓令第220號——時時提報

明治32(1899)年6月19日,臺灣總督府縣治課察覺:「有關社寺之申請(報)書等處置事宜,在府令第四十七號中,雖已規定社寺之建立、廢除、合併等相關手續,惟各縣廳之處置方式若分歧不一,則在辦理上將甚多不便。」故由該課主任(承辦人員)平野晉擬案,經縣治課長松岡辨、文書課長木村匡、參事官浦太郎、參事官長(註1)(花押),由民政長官後藤新平核定(註2)後,於翌月11日以訓令第220號將相關規定刊載於府報上,俾讓各縣廳遵循。其中,該訓令第十項之規定便與提出宗教報告有關(如圖1〜3),其內容如次:

對於擁有神官、僧侶或氏子(註3)、檀家(註4)等之社寺,應視察其措施、信仰等狀況,其他並調查宗教消長之情形,時時提報之。

至此,可知地方官廳提出宗教報告之規定,乃始於明治32(1899)年7月11日之訓令第220號。

貳、明治33(1900)年11月27日民縣第1188號——每個月提報一次

然而,「明治32年訓令第二百七十號(註5)中,雖有規定提報宗教相關事項,惟該報告往往並未為之,為瞭解各地方之宗教狀況,且各宗布教師之渡海來臺,其數亦逐年增加,隨之增多宗教相關事項,自然需要加以管理,故擬調查其狀況。」遂由縣治課主任(承辦人員)平野晉擬案,經代理文書課長(註6)加藤尚志,由縣治課長松岡辨核定(註7)後,於明治33(1900)年11月27日,以民政長官名義,以民縣第1188號函通知各地方首長(如圖4),通知內容如次:

有關宗教相關事項報告,雖有明治32年訓令第二百七十號(註8)第十項之規定,惟該報告往往並未為之,致使調查上窒礙難行。布教師之增減、主要布教師之姓名及其品行等各宗布教之狀況,暫且當於每月底提報。謹依命令,特此通知。

參、明治34(1901)年5月29日民縣第672號——每四個月提報一次

但到了明治34(1901)年5月25日,業務承辦單位——縣治課發現:「有關宗教相關事項報告,去年十一月曾以民縣第一一八八號函通知在案。爾來各地方廳亦每月提出報告,惟近來宗教上之異動少,隨之應予提報之事項缺乏,故該報告僅止於形式,如斯唯有徒增上、下官廳之麻煩,得以資助社寺行政上之處甚少,故擬減少上開報告之次數。」便由該課主任(承辦人員)平野晉擬案,經縣治課長松岡辨、文書課長加藤尚志,由代理民政長官(註9)石塚英藏核定(註10)後,於是月29日,以民政長官名義,以民縣第672號函通知各地方首長(如圖5),通知內容如次:

有關宗教事項報告,去年11月曾以民縣第1188號函通知在案。今起分成1月、5月、9月等三次,於是月十五日前報告。謹依命令,特此通知。

肆、明治40(1907)年4月10日民總第2436號——每半年提報一次

又經過約6年,來到了明治40(1907)年4月4日,業務承辦單位——地方課認為:「宗教狀況報告向來分成每年三期報告。茲因該報告事項減少,且調查需要時日,已無分成三次報告之必要,故擬今起分成二期報告。」遂由該課之屬(官名)山田壽藏擬案,經地方課長持地六三郎、文書課長齋藤參吉、代理總務局長(註11)持地六三郎,由代理民政長官(註12)鹿子木小五郎核定(註13)後,於是月10日,以民政長官名義,以民總第2436號函通知各廳長(如圖6、7),通知內容如次:

宗教狀況報告,分成一月、五月、九月等三次報告,本部曾於明治34(1901)年5月29日以民縣第672號函通知在案。今起每半年調查一次,前半期於7月31日前報告,後半期於翌年1月31日前報告。謹依命令,特此通知。

伍、明治42(1909)年5月12日民總第2719號——每年提報一次

但兩年後之明治42(1909)年5月1日,業務承辦單位——地方課又認為:「宗教狀況報告向來分成每年二期報告。茲因該報告事項減少,且調查需要時日,已無每年二期報告之必要,故擬今起每年報告一次。」遂由該課之屬(官名)湯川寬猛擬案,經地方課長持地六三郎、文書課長齋藤參吉,由總務局長山田新一郎核定(註14)後,於是月12日,以民政長官名義,以民總第2719號函通知各廳長(如圖8),通知內容如次:

宗教狀況報告,分成每年二期報告,本部曾於明治40年4月10日以民總第2436號函通知在案。今起每一年調查其狀況一次,於翌年二月底前報告。謹依命令,特此通知。

陸、小結

至此,「臺灣總督府公文類纂」中,有關宗教狀況報告之其他規定已不再發現,故暫且到此劃下句點。他日若有新發現,再行補充。

而綜合上述提出宗教報告之規定及演變,若就次別、發文時間、發文字號、要旨及行政區劃加以概要整理,可得下表。

日據時期地方官廳提出宗教報告之規定與演變表

次別 發文時間 發文字號 要旨 行政區劃(註15) 備註

--- ------- ------- ------------ ------- --------

1 明治32(1899)年7月11日 訓令第220號 時時提報 3縣3廳 如圖1〜3

2 明治33(1900)年11月27日 民縣第1188號 每個月提報一次 3縣3廳 如圖4

3 明治34(1901)年5月29日 民縣第672號 每4個月提報一次 3縣4廳、20廳 如圖5

4 明治40(1907)年4月10日 民總第2436號 每半年提報一次 20廳 如圖6、7

5 明治42(1909)年5月12日 民總第2719號 每年提報一次 20廳、12廳 5州2廳、2州3廳 如圖8

今日,若能藉由參詳當時由各地方官廳所作之宗教報告,便可發現我先民之信仰、日人之布教與洋人之傳道等紀錄,故此等報告可謂極其珍貴,頗值一閱。

註1:時任為石塚英藏。

註2:總督不在,時任為兒玉源太郎。

註3:讀作「うじこ」,意指祖神之後代、子孫,或出生地守護神所庇佑之當地居民。

註4:讀作「だんか」,即相當我所謂之「檀越」或「檀施」。

註5:承辦單位作業人員筆誤,應為220號。

註6:時任為木村匡。

註7:民政長官不在,時任為後藤新平;總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為兒玉源太郎。

註8:本處字號同樣錯誤,應改為220號。

註9:時任為後藤新平。

註10:總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為兒玉源太郎。

註11:持地六三郎為地方課長,時任總務局長為大島久滿次。

註12:時任為祝辰巳,鹿子木小五郎為通信局長。

註13:總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為佐久間左馬太。

註14:民政長官之處,蓋「閱了(閱畢)」之章,表示可能為事後補閱,時任民政長官為大島久滿次。而總督之處,蓋「委任」之章,表示「授權」,時任為佐久間左馬太。

註15:表示當時文所規定時間內之所轄官廳數,其中第3次及第5次各有不同之官廳數,此乃因在其時間內行政區劃有所變更所致;但基於篇幅關係,在不影響文章脈絡下,僅列其數,不列其名。

淡水鄞山寺地理位置、建築形式、風水格局介紹

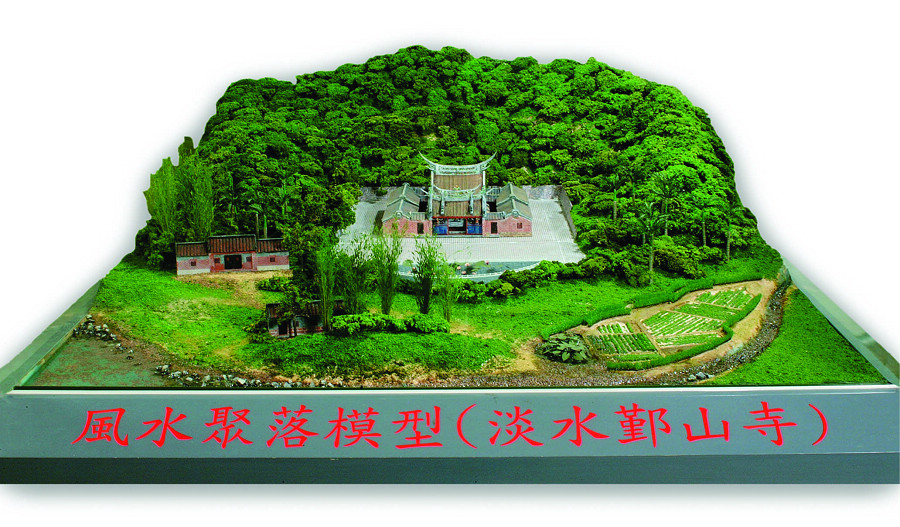

淡水鄞山寺,位於新北市淡水老街的東南端,坐東向西,背倚大屯山,面朝淡水河,前有半圓形水池,後有蛤蟆穴,地理形勢符合堪輿學之觀點。清道光2(1822)年汀州籍移民張鳴崗等人所創建,原為汀州會館,供奉定光古佛,民間俗稱「定光佛廟」,咸豐8(1858)年重修,為四合院建築,是傳統漢式中型寺廟,保存狀況佳,民國74(1985)年8月19日,由內政部指定為國定古蹟。本館文物大樓第三展示室陳列有鄞山寺模型,歡迎民眾蒞館參觀。

就地理位置而言,鄞山寺背山面水,前之淡水河,是北部地區的主要供水河流之一,長度與流域面積是全臺第三。後之大屯山,地名源自平埔族凱達格蘭人的大洞山社,原名「大洞山」,因山稜似豬的背脊,漢人稱「大豚山」,雅名後改為「大屯山」。標高1,093公尺,位於陽明山國家公園內,為一錐狀火山,屬大屯火山群的大屯山亞群。

就傳統風水而言,鄞山寺格局屬「蛤蟆穴」 (或名水蛙穴),寺前呈半月形的水池,象徵著蛤蟆的嘴,寺後左右兩口水井,象徵蛤蟆的雙眼。蛤蟆穴的功能主要在儲財。

就建築形式而言,鄞山寺正殿為一條龍式的結構,全寺的最高建築,祀神的聖域,供奉定光古佛。中庭是寺廟祭祀用的「儀典空間」,由中央的三川殿和正殿左右兩廊和山牆相連成的一個完整封閉的合院。前殿開三門,為清代傳統建築形式的三川門,符合主神定光古佛的神格(臺灣傳統,帝后級神祇開五門,將相士大夫級開三門)。位於外埕外側的半月池,形狀似半月形,具防火、養魚、儲水等功能。

淡水鄞山寺,位於新北市淡水老街的東南端,坐東向西,背倚大屯山,面朝淡水河,前有半圓形水池,後有蛤蟆穴,地理形勢符合堪輿學之觀點。清道光2(1822)年汀州籍移民張鳴崗等人所創建,原為汀州會館,供奉定光古佛,民間俗稱「定光佛廟」,咸豐8(1858)年重修,為四合院建築,是傳統漢式中型寺廟,保存狀況佳,民國74(1985)年8月19日,由內政部指定為國定古蹟。本館文物大樓第三展示室陳列有鄞山寺模型,歡迎民眾蒞館參觀。

就地理位置而言,鄞山寺背山面水,前之淡水河,是北部地區的主要供水河流之一,長度與流域面積是全臺第三。後之大屯山,地名源自平埔族凱達格蘭人的大洞山社,原名「大洞山」,因山稜似豬的背脊,漢人稱「大豚山」,雅名後改為「大屯山」。標高1,093公尺,位於陽明山國家公園內,為一錐狀火山,屬大屯火山群的大屯山亞群。

就傳統風水而言,鄞山寺格局屬「蛤蟆穴」 (或名水蛙穴),寺前呈半月形的水池,象徵著蛤蟆的嘴,寺後左右兩口水井,象徵蛤蟆的雙眼。蛤蟆穴的功能主要在儲財。

就建築形式而言,鄞山寺正殿為一條龍式的結構,全寺的最高建築,祀神的聖域,供奉定光古佛。中庭是寺廟祭祀用的「儀典空間」,由中央的三川殿和正殿左右兩廊和山牆相連成的一個完整封閉的合院。前殿開三門,為清代傳統建築形式的三川門,符合主神定光古佛的神格(臺灣傳統,帝后級神祇開五門,將相士大夫級開三門)。位於外埕外側的半月池,形狀似半月形,具防火、養魚、儲水等功能。

歿為「臺中府城隍」的楊載雲

臺灣自清代以來,就流傳不少地方官員、賢達人士擔任城隍的故事,淡水同知曹士桂、基隆通判包容、鴨母王朱一貴、新文學家賴和、霧峰舉人林文欽,都與城隍結了不解之緣。當然做城隍的人物應該不只這一些,最近又發現了楊載雲為臺中府城隍之說。所謂臺中府,即光緒11(1885)年臺灣建省之後在中部新設的臺灣府,因北有臺北府,南有臺南府,是以民間習慣上都稱新臺灣府為臺中府。

楊載雲一名再雲,也稱紫雲,另外又稱慶章,應是別號,湖南人,為光緒乙未割臺之役的新楚軍統領,最後殉難於苗栗頭份尖筆山。相關事蹟,頗散見乙未之役文獻,茲就吳德功《讓臺記》所載,略述如次:楊載雲出現於文獻紀錄,首見於光緒21(1895)年閏5月5日的軍事佈局,當日臺灣府知府黎景嵩召集臺灣、彰化、雲林、苗栗四縣紳富會議,決議開設籌防局,籌款以備戰守,並試圖恢復臺北。此外,「以花翎副將楊載雲為新楚軍統領」,此後楊載雲的調兵遣將,便不時見諸相關紀事。

閏5月7日,日軍攻下新竹,將騎兵直驅老科崎。忽然遭到義軍徐驤等伏擊,退到新竹城外數里。同日,臺灣知府黎景嵩派令藍翎副將楊載雲統領新楚軍的二營,以及棟軍的傅德陞營、鄭以金營,均歸節制,進攻新竹。日軍駐新竹兵約2千名,派守備隊把守香山大路,盤查行人,擒拏義軍。吳湯興、徐驤等扼拒頭份,不分勝負。黎景嵩遂命楊載雲並棟軍傅德陞、鄭以金,以及葫蘆墩陳瑞昌所招募臺勇一營,一齊駐紮頭份,每日邀戰,以收復新竹為目標。

6月4日,臺灣知府黎景嵩改以副將李維義取代楊載雲,統領新楚軍,抵中港,進紮頭份。6月20日,楊載雲與日軍惡戰,不避銃火。日軍由香山及頭份山後四面環攻。楊回見大營已破,仍奮勇殺敵,身中數銃而斃,李維義則脫逃。自楊載雲帶新楚軍紮頭份之後,大小數十戰,日軍不能越香山一步。楊載雲既殉,頭份遂失。

楊載雲率領新楚軍紮在頭份等處,本來仍能遏止日軍攻勢。不料,黎景嵩陣前換將,改由李維義統領,導致義軍一敗塗地。諸軍及李維義皆逃,惟有楊載雲力戰身死,苗栗人悲楊之遇,而服其勇,後來乃建祠虔奉,香火不絕。苗栗的楊載雲祠,正式名稱為「楊統領廟」,址在頭份濱江街,據該廟沿革記載,楊載雲死後,被人用戰旗裹屍,葬於頭份打醮坪,稱楊大人墓,後又遷至南庄石壁下墓地,稱為「石爺」,昭和6(1931)年再遷葬頭份棘仔園墓地,民國68年,善信在濱江街現址新建「楊統領廟」,立「楊統領再雲神位」碑,與萬善爺諸公合祠。

崇祀楊載雲的祠廟,除了苗栗縣境以外,南投的埔里,在日據時期因移民關係,也有分靈之舉,稱「楊大人祠」,址在埔里鎮向善里觀音路,即往時的埔里社堡水尾庄。據該廟沿革說,楊載雲力戰陣亡後,地方人士感念其功,尊為楊大人,藏祀於義民爺廟,約大正4(1915)年左右,有埔里水尾庄人彭阿協者返鄉,帶回「楊大人」靈旗,建一小廟奉祀。

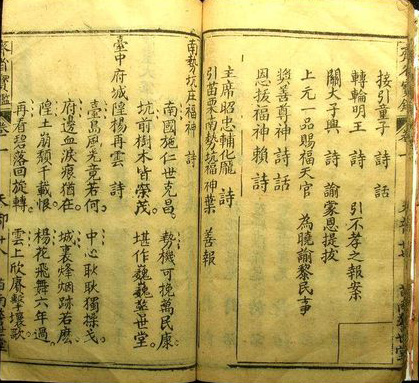

有關楊統領廟事,無論史蹟介紹或專文論述,頗膾炙人口。倒是身後為臺中府城隍事,似乎少見著墨。此事首見苗南警世堂的《齊省寶鑑》一書,該書出版於「光緒壬寅」,即光緒28年,實為明治35(1902)年,當時民間鸞堂出版品,仍有使用光緒紀年的習慣。該書天部頁18,有「臺中府城隍楊再雲詩」 云:

臺島風光究若何,中心耿耿獨操戈。

府邊血淚痕猶在,城裏烽煙跡若麼。

隍土崩頹千載恨,楊花飛舞六年過。

再看碧落回旋轉,雲上欣賡擊壤歌。

此詩岀自警世堂的扶鸞降筆,以藏頭詩形式,點出了「臺中府城隍楊再雲」,據「六年過」一語推測,當為前一年降詩,可能還早於「楊統領廟」的建立。

古人說:「生為良吏,歿為明神」,又說:「能禦災捍患,有大功德於民者則祀之」。傳統民間信仰當中,除了源於自然崇拜或出自小說家杜撰的的神祇之外,歷代聖哲賢人,佔了不少份量。城隍尊神本為自然崇拜,為城池的守護神,後世予以人格化,成為民間信仰「行政體系」的一員,並由生前「有大功德於民者」出任城隍,楊載雲為國殉難,受到苗栗人士崇敬而為神,更高升為臺中府城隍,反映了割臺初期民間的故國之思。

臺灣自清代以來,就流傳不少地方官員、賢達人士擔任城隍的故事,淡水同知曹士桂、基隆通判包容、鴨母王朱一貴、新文學家賴和、霧峰舉人林文欽,都與城隍結了不解之緣。當然做城隍的人物應該不只這一些,最近又發現了楊載雲為臺中府城隍之說。所謂臺中府,即光緒11(1885)年臺灣建省之後在中部新設的臺灣府,因北有臺北府,南有臺南府,是以民間習慣上都稱新臺灣府為臺中府。

楊載雲一名再雲,也稱紫雲,另外又稱慶章,應是別號,湖南人,為光緒乙未割臺之役的新楚軍統領,最後殉難於苗栗頭份尖筆山。相關事蹟,頗散見乙未之役文獻,茲就吳德功《讓臺記》所載,略述如次:楊載雲出現於文獻紀錄,首見於光緒21(1895)年閏5月5日的軍事佈局,當日臺灣府知府黎景嵩召集臺灣、彰化、雲林、苗栗四縣紳富會議,決議開設籌防局,籌款以備戰守,並試圖恢復臺北。此外,「以花翎副將楊載雲為新楚軍統領」,此後楊載雲的調兵遣將,便不時見諸相關紀事。

閏5月7日,日軍攻下新竹,將騎兵直驅老科崎。忽然遭到義軍徐驤等伏擊,退到新竹城外數里。同日,臺灣知府黎景嵩派令藍翎副將楊載雲統領新楚軍的二營,以及棟軍的傅德陞營、鄭以金營,均歸節制,進攻新竹。日軍駐新竹兵約2千名,派守備隊把守香山大路,盤查行人,擒拏義軍。吳湯興、徐驤等扼拒頭份,不分勝負。黎景嵩遂命楊載雲並棟軍傅德陞、鄭以金,以及葫蘆墩陳瑞昌所招募臺勇一營,一齊駐紮頭份,每日邀戰,以收復新竹為目標。

6月4日,臺灣知府黎景嵩改以副將李維義取代楊載雲,統領新楚軍,抵中港,進紮頭份。6月20日,楊載雲與日軍惡戰,不避銃火。日軍由香山及頭份山後四面環攻。楊回見大營已破,仍奮勇殺敵,身中數銃而斃,李維義則脫逃。自楊載雲帶新楚軍紮頭份之後,大小數十戰,日軍不能越香山一步。楊載雲既殉,頭份遂失。

楊載雲率領新楚軍紮在頭份等處,本來仍能遏止日軍攻勢。不料,黎景嵩陣前換將,改由李維義統領,導致義軍一敗塗地。諸軍及李維義皆逃,惟有楊載雲力戰身死,苗栗人悲楊之遇,而服其勇,後來乃建祠虔奉,香火不絕。苗栗的楊載雲祠,正式名稱為「楊統領廟」,址在頭份濱江街,據該廟沿革記載,楊載雲死後,被人用戰旗裹屍,葬於頭份打醮坪,稱楊大人墓,後又遷至南庄石壁下墓地,稱為「石爺」,昭和6(1931)年再遷葬頭份棘仔園墓地,民國68年,善信在濱江街現址新建「楊統領廟」,立「楊統領再雲神位」碑,與萬善爺諸公合祠。

崇祀楊載雲的祠廟,除了苗栗縣境以外,南投的埔里,在日據時期因移民關係,也有分靈之舉,稱「楊大人祠」,址在埔里鎮向善里觀音路,即往時的埔里社堡水尾庄。據該廟沿革說,楊載雲力戰陣亡後,地方人士感念其功,尊為楊大人,藏祀於義民爺廟,約大正4(1915)年左右,有埔里水尾庄人彭阿協者返鄉,帶回「楊大人」靈旗,建一小廟奉祀。

有關楊統領廟事,無論史蹟介紹或專文論述,頗膾炙人口。倒是身後為臺中府城隍事,似乎少見著墨。此事首見苗南警世堂的《齊省寶鑑》一書,該書出版於「光緒壬寅」,即光緒28年,實為明治35(1902)年,當時民間鸞堂出版品,仍有使用光緒紀年的習慣。該書天部頁18,有「臺中府城隍楊再雲詩」 云:

臺島風光究若何,中心耿耿獨操戈。

府邊血淚痕猶在,城裏烽煙跡若麼。

隍土崩頹千載恨,楊花飛舞六年過。

再看碧落回旋轉,雲上欣賡擊壤歌。

此詩岀自警世堂的扶鸞降筆,以藏頭詩形式,點出了「臺中府城隍楊再雲」,據「六年過」一語推測,當為前一年降詩,可能還早於「楊統領廟」的建立。

古人說:「生為良吏,歿為明神」,又說:「能禦災捍患,有大功德於民者則祀之」。傳統民間信仰當中,除了源於自然崇拜或出自小說家杜撰的的神祇之外,歷代聖哲賢人,佔了不少份量。城隍尊神本為自然崇拜,為城池的守護神,後世予以人格化,成為民間信仰「行政體系」的一員,並由生前「有大功德於民者」出任城隍,楊載雲為國殉難,受到苗栗人士崇敬而為神,更高升為臺中府城隍,反映了割臺初期民間的故國之思。

《年輕世代與客家社會、文化之研究:以雲林詔安客家族群為例》

書 名:《年輕世代與客家社會、文化之研究:以雲林詔安客家族群為例》

作 者:陳逸君、顏祁貞

出版者:客家委員會/國史館臺灣文獻館

出版日期:民國102年9月

定 價:新臺幣320元

簡介:

族群認同,不僅是學術界論述的概念,更是真實的社會動態現象。而在族群界線日益模糊、文化全球化的影響之下,許多族群的年輕世代,確有失去祖先的語言、文化與傳統的危機,但這並不表示這些年輕世代就不認同祖先的源流和文化遺產,而是年輕世代究竟如何接收家庭或其社群傳達的族群認同?又是如何看待、宣稱、實踐並詮釋自己的族群社會與文化?

本書即以雲林縣境內的詔安客家族群為例,調查其年輕世代的族群認同,包括培育其認同意識的家庭及社群,以及形構其認同的各種文化資源。希望從族群人類學觀點的研究,可以提供詔安客家認同的族群敘事,進而分析詔安客家的認同機制,理解詔安人的自我定義。最後並歸納調查結果,認為雲林詔安客家族群之所以缺乏客家認同有兩個主要因素,一是詔安話急遽消失的情況,二是臺灣主流認同欠缺客家因素,更遑論詔安客家的成分。

本書計畫主持人陳逸君助理教授,現任職於國立雲林科技大學文化資產維護系,其主要研究領域為社會人類學、族群認同、宗教與祭儀及應用人類學,田野足跡遍及臺灣本島,近年致力於詔安客家的研究議題;共同撰稿人顏祁貞小姐,則為雲林子弟,長期於當地研究,深耕雲林的區域文化調查。

此次由兩位年輕學者共同執筆,與其研究團隊在為期二年多的調查工作,正好見證雲林詔安人的「客家」意識逐漸普及、確立的過程。而越深入探索詔安文化時,越見識詔安客家組成的複雜性,這複雜程度遠比作者們最初獲得的印象來得更多,且更支離破碎。被拼湊而成的客家文化樣態,突顯出雲林詔安人對其族群身份的焦慮感,因為在雲林新虎尾溪之右岸區域的客家人口密集區內,並非所有詔安人承認自己與客家有關,有心份子因此積極投入「創造」或「展示」其文化的工作,藉以獲得更多局內人與局外人的認同,進而確認其「客家性」。此其中,年輕世代將是扮演傳承的最重要角色,本書最後也就族群文化認同及延續提出語言政策、學術研究及鄉土教學等各項建議提供讀者參考。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁),04-22260330,http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書 名:《年輕世代與客家社會、文化之研究:以雲林詔安客家族群為例》

作 者:陳逸君、顏祁貞

出版者:客家委員會/國史館臺灣文獻館

出版日期:民國102年9月

定 價:新臺幣320元

簡介:

族群認同,不僅是學術界論述的概念,更是真實的社會動態現象。而在族群界線日益模糊、文化全球化的影響之下,許多族群的年輕世代,確有失去祖先的語言、文化與傳統的危機,但這並不表示這些年輕世代就不認同祖先的源流和文化遺產,而是年輕世代究竟如何接收家庭或其社群傳達的族群認同?又是如何看待、宣稱、實踐並詮釋自己的族群社會與文化?

本書即以雲林縣境內的詔安客家族群為例,調查其年輕世代的族群認同,包括培育其認同意識的家庭及社群,以及形構其認同的各種文化資源。希望從族群人類學觀點的研究,可以提供詔安客家認同的族群敘事,進而分析詔安客家的認同機制,理解詔安人的自我定義。最後並歸納調查結果,認為雲林詔安客家族群之所以缺乏客家認同有兩個主要因素,一是詔安話急遽消失的情況,二是臺灣主流認同欠缺客家因素,更遑論詔安客家的成分。

本書計畫主持人陳逸君助理教授,現任職於國立雲林科技大學文化資產維護系,其主要研究領域為社會人類學、族群認同、宗教與祭儀及應用人類學,田野足跡遍及臺灣本島,近年致力於詔安客家的研究議題;共同撰稿人顏祁貞小姐,則為雲林子弟,長期於當地研究,深耕雲林的區域文化調查。

此次由兩位年輕學者共同執筆,與其研究團隊在為期二年多的調查工作,正好見證雲林詔安人的「客家」意識逐漸普及、確立的過程。而越深入探索詔安文化時,越見識詔安客家組成的複雜性,這複雜程度遠比作者們最初獲得的印象來得更多,且更支離破碎。被拼湊而成的客家文化樣態,突顯出雲林詔安人對其族群身份的焦慮感,因為在雲林新虎尾溪之右岸區域的客家人口密集區內,並非所有詔安人承認自己與客家有關,有心份子因此積極投入「創造」或「展示」其文化的工作,藉以獲得更多局內人與局外人的認同,進而確認其「客家性」。此其中,年輕世代將是扮演傳承的最重要角色,本書最後也就族群文化認同及延續提出語言政策、學術研究及鄉土教學等各項建議提供讀者參考。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁),04-22260330,http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

《失傳中的技藝-梁文雄玻璃光影畫風華》

書 名:《失傳中的技藝-梁文雄玻璃光影畫風華》

作 者:梁文雄、林承彬

出版者:國史館臺灣文獻館、臺中市民俗文化協會

出版日期:民國102年9月

定 價:新臺幣500元

簡 介:

民國五十年代,玻璃畫是很受社會大眾歡迎的一種美術工藝品。明亮鮮豔的玻璃畫,廣泛被用在裝飾用途,如櫥櫃、梳妝臺等家庭用品的裝飾上;或是繪製成神明彩,作為佛堂膜拜之用;也是社會酬酢餽贈上的熱門商品,如開業祝賀等等,其應用之廣,可謂盛極一時。然而玻璃易碎的特性,加上純手工作畫的工序繁複,難以大量生產,因此在臺灣經濟起飛後,隨著產業技術進步以及消費習慣的改變,玻璃畫逐漸被印刷品以及其他商品所取代,使得這一行業在民生應用上,逐漸式微。

玻璃畫的市場萎縮,導致此項技藝的延續岌岌可危。基於傳承薪火之意,本館及臺中市民俗文化協會共同出版《失傳中的技藝-梁文雄玻璃光影畫風華》一書,希望對於保存玻璃畫傳統技藝,略盡棉薄之力。本書內容主要介紹玻璃簡史、梁文雄老師的成長歷程、玻璃畫技法以及作品賞析等,共計120頁,精采而豐富。期待藉由本書之發行,成為此一傳統技藝日後奮起之契機。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁),04-22260330,http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書 名:《失傳中的技藝-梁文雄玻璃光影畫風華》

作 者:梁文雄、林承彬

出版者:國史館臺灣文獻館、臺中市民俗文化協會

出版日期:民國102年9月

定 價:新臺幣500元

簡 介:

民國五十年代,玻璃畫是很受社會大眾歡迎的一種美術工藝品。明亮鮮豔的玻璃畫,廣泛被用在裝飾用途,如櫥櫃、梳妝臺等家庭用品的裝飾上;或是繪製成神明彩,作為佛堂膜拜之用;也是社會酬酢餽贈上的熱門商品,如開業祝賀等等,其應用之廣,可謂盛極一時。然而玻璃易碎的特性,加上純手工作畫的工序繁複,難以大量生產,因此在臺灣經濟起飛後,隨著產業技術進步以及消費習慣的改變,玻璃畫逐漸被印刷品以及其他商品所取代,使得這一行業在民生應用上,逐漸式微。

玻璃畫的市場萎縮,導致此項技藝的延續岌岌可危。基於傳承薪火之意,本館及臺中市民俗文化協會共同出版《失傳中的技藝-梁文雄玻璃光影畫風華》一書,希望對於保存玻璃畫傳統技藝,略盡棉薄之力。本書內容主要介紹玻璃簡史、梁文雄老師的成長歷程、玻璃畫技法以及作品賞析等,共計120頁,精采而豐富。期待藉由本書之發行,成為此一傳統技藝日後奮起之契機。

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁),04-22260330,http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

圖書室編目上架圖書通報

民國102年10月份編目上架之入館圖書計605冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室10月份編目上架入館圖書清單。圖書室目前藏書7萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

民國102年10月份編目上架之入館圖書計605冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室10月份編目上架入館圖書清單。圖書室目前藏書7萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

館藏介紹

本館圖書室典藏許多圖書文獻,其中「志書、族譜暨地震文獻史料典藏研究中心」徵集許多廟志,將陸續分次進行介紹,以下列舉2本相關圖書擇要介紹其內容,歡迎大眾來館瀏覽。

一、書名:《圓光寺誌》

作者:王見川、釋道成著

出版者:圓光佛學研究所

出版日期:民國95年

簡介:

圓光禪寺屬北部佛教道場之一,居日據時期臺灣佛教四大派(指基隆月眉山靈泉寺派、五股觀音山凌雲寺派、 苗栗大湖法雲寺派、高雄大崗山超峰寺派)「法雲寺派」中的樞紐地位。為大正6(1917)年妙果法師受邱葉梅妹居士等人之請所建,在近代臺灣佛教史上是頗具規模的道場,更是一所培養比丘的教育場所。民國70年9月又成立圓光佛學院,從事佛教僧的教育,並採系統及組織方式來教育臺灣僧侶,特別著重於僧格的提昇。

本書經作者多方蒐集資料、縝密考據以呈現圓光禪寺的歷史源流。內容主要記述圓光禪寺之創建、興盛、衰微、重建過程,以及寺院組織、人物略傳、景觀文物、歷年活動、大事記與教育僧俗等事蹟。作者期盼藉由此書能為臺灣佛教界建立重視歷史的傳統,並為臺灣佛教寺院誌(史)的撰寫樹立典範。

二、書名:《桃園縣大園鄉內海貴文宮簡介》

作者: 貴文宮管理委員會編

出版者:貴文宮管理委員會

出版日期:民國91年

簡介:

清光緒21(1895)年7月10日,忽有一帆船緩緩而來,艙內安奉十數尊神像,上各有書名分別為鄧府、金府、龐府、紀府、凌府、唐府、姬府、王府與袁府等九府王爺暨夫人,且備有溫熱佳餚,當地人認為:「此必由大陸駕至之神船,王舶(泊)到此,定有吉兆。」遂由當地之保正郭惷九與村內壯丁等人,先將九府王爺及夫人神像奉祀於一茅屋中,後由保正及地方人士林萬鎮等以募得之1,200銀元興建貴文宮,同年10月10日完工,並恭迎九府王爺暨夫人入廟奉祀。昭和9(1934)年,地方信士提議改建廟宇,由保正郭蔡財及大園庄長林呈禎申請,經新竹州知事核准,於昭和11(1936)年重建完竣。

本書記載貴文宮之九府王爺暨夫人來由、改建歷程、廟址誌略、宮門與石柱對聯、顯靈事蹟,管理委員會組織章程,以及各界贈送之匾額等圖片簡介,藉由此書可讓國人對該宮廟有所瞭解。

本館圖書室典藏許多圖書文獻,其中「志書、族譜暨地震文獻史料典藏研究中心」徵集許多廟志,將陸續分次進行介紹,以下列舉2本相關圖書擇要介紹其內容,歡迎大眾來館瀏覽。

一、書名:《圓光寺誌》

作者:王見川、釋道成著

出版者:圓光佛學研究所

出版日期:民國95年

簡介:

圓光禪寺屬北部佛教道場之一,居日據時期臺灣佛教四大派(指基隆月眉山靈泉寺派、五股觀音山凌雲寺派、 苗栗大湖法雲寺派、高雄大崗山超峰寺派)「法雲寺派」中的樞紐地位。為大正6(1917)年妙果法師受邱葉梅妹居士等人之請所建,在近代臺灣佛教史上是頗具規模的道場,更是一所培養比丘的教育場所。民國70年9月又成立圓光佛學院,從事佛教僧的教育,並採系統及組織方式來教育臺灣僧侶,特別著重於僧格的提昇。

本書經作者多方蒐集資料、縝密考據以呈現圓光禪寺的歷史源流。內容主要記述圓光禪寺之創建、興盛、衰微、重建過程,以及寺院組織、人物略傳、景觀文物、歷年活動、大事記與教育僧俗等事蹟。作者期盼藉由此書能為臺灣佛教界建立重視歷史的傳統,並為臺灣佛教寺院誌(史)的撰寫樹立典範。

二、書名:《桃園縣大園鄉內海貴文宮簡介》

作者: 貴文宮管理委員會編

出版者:貴文宮管理委員會

出版日期:民國91年

簡介:

清光緒21(1895)年7月10日,忽有一帆船緩緩而來,艙內安奉十數尊神像,上各有書名分別為鄧府、金府、龐府、紀府、凌府、唐府、姬府、王府與袁府等九府王爺暨夫人,且備有溫熱佳餚,當地人認為:「此必由大陸駕至之神船,王舶(泊)到此,定有吉兆。」遂由當地之保正郭惷九與村內壯丁等人,先將九府王爺及夫人神像奉祀於一茅屋中,後由保正及地方人士林萬鎮等以募得之1,200銀元興建貴文宮,同年10月10日完工,並恭迎九府王爺暨夫人入廟奉祀。昭和9(1934)年,地方信士提議改建廟宇,由保正郭蔡財及大園庄長林呈禎申請,經新竹州知事核准,於昭和11(1936)年重建完竣。

本書記載貴文宮之九府王爺暨夫人來由、改建歷程、廟址誌略、宮門與石柱對聯、顯靈事蹟,管理委員會組織章程,以及各界贈送之匾額等圖片簡介,藉由此書可讓國人對該宮廟有所瞭解。

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved.

館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881

| 發 行 人 | :張鴻銘 |

| 行 政 指 導 | :劉澤民 |

| 總 編 輯 | :王希智 |

| 執 行 編 輯 | :黃淑惠 |

| 編 輯 小 組 | :石瑞彬 蕭碧珍 林志祥 洪明河 |