105年原住民專題講座系列:歷史中的原住民土地問題(1895-1960)

講題:歷史中的原住民土地問題(1895-1960)

主講:詹素娟(中央研究院臺史所副研究員)

時間:105年11月9日(星期三)下午2時至4時

地點:臺北國史館4樓大禮堂

本館為讓社會大眾更加認識與瞭解原住民文化,針對原住民族特有的結構、文化特色、慣習做介紹,特別與國史館、原住民族委員會合作,於本(105)年4月至11月間,每月辦理一場次原住民系列專題演講,地點在國史館4樓大禮堂。本年度第8場將於11月9日(星期三)下午2時至4時由中央研究院臺史所詹素娟副研究員主講「歷史中的原住民土地問題(1895-1960)」。

詹教授為國立臺灣師範大學歷史系博士,先以平埔族與漢人關係作碩士論文主題,再從噶瑪蘭舊社調查計畫中完成博士論文〈族群、歷史與地域──噶瑪蘭人的歷史變遷(從史前到1900)〉。長期從事臺灣原住民史、區域史與歷史教育研究,希望能透過「歷史」,探索各種時空脈絡下,不同人群與臺灣土地的關係。因此本次演講主題,就從日治時期開始原住民與其他族群所發生的「土地」問題進行。歡迎有興趣者,蒞臨參加,相關報名方式,請逕上國史館網站或線上報名,活動結束並有贈書摸彩活動。

講題:歷史中的原住民土地問題(1895-1960)

主講:詹素娟(中央研究院臺史所副研究員)

時間:105年11月9日(星期三)下午2時至4時

地點:臺北國史館4樓大禮堂

本館為讓社會大眾更加認識與瞭解原住民文化,針對原住民族特有的結構、文化特色、慣習做介紹,特別與國史館、原住民族委員會合作,於本(105)年4月至11月間,每月辦理一場次原住民系列專題演講,地點在國史館4樓大禮堂。本年度第8場將於11月9日(星期三)下午2時至4時由中央研究院臺史所詹素娟副研究員主講「歷史中的原住民土地問題(1895-1960)」。

詹教授為國立臺灣師範大學歷史系博士,先以平埔族與漢人關係作碩士論文主題,再從噶瑪蘭舊社調查計畫中完成博士論文〈族群、歷史與地域──噶瑪蘭人的歷史變遷(從史前到1900)〉。長期從事臺灣原住民史、區域史與歷史教育研究,希望能透過「歷史」,探索各種時空脈絡下,不同人群與臺灣土地的關係。因此本次演講主題,就從日治時期開始原住民與其他族群所發生的「土地」問題進行。歡迎有興趣者,蒞臨參加,相關報名方式,請逕上國史館網站或線上報名,活動結束並有贈書摸彩活動。

106年冬令臺灣史研習營開始報名

106年冬令臺灣史研習營即日起開始報名,有意參加者請閱讀報名須知並填妥報名表,並於105年11月5日前以下列方式報名:

1、電子郵件:請將報名表傳送yuan@mail.th.gov.tw。

2、傳 真:將報名表傳真至(049)2329649,傳真後請以電話確認(049)2352869、2316881轉408。

3、郵寄地址:54043南投市中興新村光明一路254號。

4、親自報名:請於每星期一至星期五,上午9時至下午5時上班時間,向承辦人楊豐榞先生報名。

106年冬令臺灣史研習營即日起開始報名,有意參加者請閱讀報名須知並填妥報名表,並於105年11月5日前以下列方式報名:

1、電子郵件:請將報名表傳送yuan@mail.th.gov.tw。

2、傳 真:將報名表傳真至(049)2329649,傳真後請以電話確認(049)2352869、2316881轉408。

3、郵寄地址:54043南投市中興新村光明一路254號。

4、親自報名:請於每星期一至星期五,上午9時至下午5時上班時間,向承辦人楊豐榞先生報名。

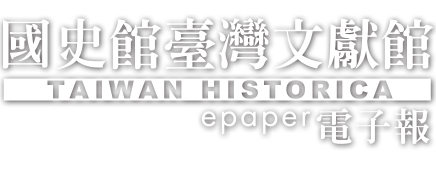

日治時期臺灣女子教育的發軔

清代臺灣的一般教育機構主要包括書院、義塾、書房等,書院屬於官立,一般在各地方廳下設有一所;義塾亦為官立或私立,一般家庭子弟不能就讀義塾,係專為無資產之貧苦子弟施行初等或中等教育而設;書房則以私立為主,專對兒童施以初等教育。書房之設立有兩種型態,一種是家中有子弟者之家長二、三十名共同集資聘請教師開設書房,另一種則是教師自行開設學堂招生授課。當時每間書房的學生數少則十餘人,多則三、四十餘人,學生絕大多數是男童,書房雖亦招收女童,但一來舊清時期的科考僅限男性考生,二來當時臺灣的閩南家庭仍有女性纒小腳的陋習,再加上占絕對少數的女童易遭占絕對多數男童欺負,及「女子無才便是德」的舊思維影響,能夠進書房讀書的女童實有如鳳毛麟角。根據《臺灣總督府公文類纂》中的〈臺灣全島書房調查一覽表〉所載,明治31(1898)年2月底前的臺灣全島共有書房1,707間,學生數共計29,876人,而女學生數則僅有65人,只占全體學生數的0.218%,換言之,每一千個學生中僅約有女學生2人,由此可知當時的女童接受初等教育者實屬極少數,更遑論中等或高等教育。

日本統治臺灣後,以伊澤修二為首,帶領「國家教育社」成員(如臺灣總督府學務課長兒玉喜八、臺灣總督府直轄國語學校校長町田則文等)多人前來臺灣,並率先引進日本的近代化新式西方初等教育制度,在規劃公學校此一正式教育體制時,也將臺灣女性受教育的權利一併考慮在內,亦即男女皆同時享有平等接受初等教育的機會,此一方針可說讓臺灣女性跳脫數百年來無法接受教育的限制,最主要是因為在西方的近代教育概念中,男女皆享有平等的受教育權;另一方面,在臺灣一地尚有其特殊的地方因素及政治考量,地方因素是當時要招收學生就讀國語傳習所及公學校並非易事,須與仍存在的傳統書房作激烈競爭,能夠多招收到更多的學生,不論是男童或女童都好,對總督府推動普及國語教育的工作便多一分助力,也對總督府的政務推行更加有利。除了首任的學務部長伊澤修二外,另一「國家教育社」成員町田則文更是大力提倡臺灣的女子教育風氣。

町田是臺灣總督府直轄國語學校的首任校長,他注重女子教育的普及,甫上任便進行第一附屬學校分教場(即女子部)的修繕工程,在明治29(1896)年5月25日完成工程並同時舉行分教場的開學典禮,又考量臺灣傳統不讓女兒受教育的舊觀念,便祭出誘導手段,利用家長喜歡女兒學習女紅的思維,在國語學校附屬學校的教學科目中特別加強及提高裁縫、人造花、編織等的授課時數,以促進女童上學,俾提升女童就學比例,遂早在同年4月30日便以校達第6號訂定並施行「臺灣總督府國語學校第一附屬學校分教場規則」,規定內容如下:

第一條 本場為對本島女子教授手藝及普通學科之場所。

第二條 學生為年齡滿八歲以上三十歲以下。

第三條 教學科目為修身、國語、習字、裁縫、編織、人造花及唱歌七科。

第四條 學年、學期、放假日及其他事項,依據本校規則。

第五條 教學課程及每週授課時間,訂定如下:

修身 一小時 人道實踐之方法及日常禮儀。

國語 三小時 假名之讀法及簡易日常會話。

習字 三小時 假名及日用文字。

裁縫 十小時 運針、縫衣、染色兜襠褲、手帕、繡鞋類、衣服及裁剪、辮結類、被褥類、綿衣類、煙袋類、網衣類、大繡料之類。

編織 六小時 幼兒襪子、腕帶、帽子、圍兜類、襪子類、花瓶墊布類、袋子類、手套、襯衫類。

人造花 十小時 梅、桃、蒲公英、霧島杜鵑、石竹、杜鵑、紫雲英、山茶、茶花、牽牛花、百合、蘭花、水仙、大菊、薔薇、柳、牡丹、菖蒲、松、竹、蓮、桐、石榴、其他四季花卉寫生。

唱歌 二小時 單音唱歌。

5月25日當日有48名學生許可入學,26日起開始授課。從上述規則中,可知町田校長的費心,包括修身、國語(即日語,以下同)與習字在內的三門科目每週授課時數總共才6小時,而裁縫科目則多達10小時、編織6小時、人造花10小時,顯然是以臺灣女學生家長偏愛的手工課程為主,以智育的國語與習字為輔,契合他「以女紅手藝科目作為誘導女學生入學的手段」的想法。至於在女子教育方面的總督府考量則是「普及國語教育」,認為「光是兒童懂國語還不夠,若直接養育兒童的母親不懂國語,則不可能普及國語」。在町田校長的用心推動下,臺灣的女童終於有較多機會脫離長久以來的文盲宿命,在學習手藝的誘因下,與男童一樣進入學校接受總督府學務部推行的國語初等教育。

清代臺灣的一般教育機構主要包括書院、義塾、書房等,書院屬於官立,一般在各地方廳下設有一所;義塾亦為官立或私立,一般家庭子弟不能就讀義塾,係專為無資產之貧苦子弟施行初等或中等教育而設;書房則以私立為主,專對兒童施以初等教育。書房之設立有兩種型態,一種是家中有子弟者之家長二、三十名共同集資聘請教師開設書房,另一種則是教師自行開設學堂招生授課。當時每間書房的學生數少則十餘人,多則三、四十餘人,學生絕大多數是男童,書房雖亦招收女童,但一來舊清時期的科考僅限男性考生,二來當時臺灣的閩南家庭仍有女性纒小腳的陋習,再加上占絕對少數的女童易遭占絕對多數男童欺負,及「女子無才便是德」的舊思維影響,能夠進書房讀書的女童實有如鳳毛麟角。根據《臺灣總督府公文類纂》中的〈臺灣全島書房調查一覽表〉所載,明治31(1898)年2月底前的臺灣全島共有書房1,707間,學生數共計29,876人,而女學生數則僅有65人,只占全體學生數的0.218%,換言之,每一千個學生中僅約有女學生2人,由此可知當時的女童接受初等教育者實屬極少數,更遑論中等或高等教育。

日本統治臺灣後,以伊澤修二為首,帶領「國家教育社」成員(如臺灣總督府學務課長兒玉喜八、臺灣總督府直轄國語學校校長町田則文等)多人前來臺灣,並率先引進日本的近代化新式西方初等教育制度,在規劃公學校此一正式教育體制時,也將臺灣女性受教育的權利一併考慮在內,亦即男女皆同時享有平等接受初等教育的機會,此一方針可說讓臺灣女性跳脫數百年來無法接受教育的限制,最主要是因為在西方的近代教育概念中,男女皆享有平等的受教育權;另一方面,在臺灣一地尚有其特殊的地方因素及政治考量,地方因素是當時要招收學生就讀國語傳習所及公學校並非易事,須與仍存在的傳統書房作激烈競爭,能夠多招收到更多的學生,不論是男童或女童都好,對總督府推動普及國語教育的工作便多一分助力,也對總督府的政務推行更加有利。除了首任的學務部長伊澤修二外,另一「國家教育社」成員町田則文更是大力提倡臺灣的女子教育風氣。

町田是臺灣總督府直轄國語學校的首任校長,他注重女子教育的普及,甫上任便進行第一附屬學校分教場(即女子部)的修繕工程,在明治29(1896)年5月25日完成工程並同時舉行分教場的開學典禮,又考量臺灣傳統不讓女兒受教育的舊觀念,便祭出誘導手段,利用家長喜歡女兒學習女紅的思維,在國語學校附屬學校的教學科目中特別加強及提高裁縫、人造花、編織等的授課時數,以促進女童上學,俾提升女童就學比例,遂早在同年4月30日便以校達第6號訂定並施行「臺灣總督府國語學校第一附屬學校分教場規則」,規定內容如下:

第一條 本場為對本島女子教授手藝及普通學科之場所。

第二條 學生為年齡滿八歲以上三十歲以下。

第三條 教學科目為修身、國語、習字、裁縫、編織、人造花及唱歌七科。

第四條 學年、學期、放假日及其他事項,依據本校規則。

第五條 教學課程及每週授課時間,訂定如下:

修身 一小時 人道實踐之方法及日常禮儀。

國語 三小時 假名之讀法及簡易日常會話。

習字 三小時 假名及日用文字。

裁縫 十小時 運針、縫衣、染色兜襠褲、手帕、繡鞋類、衣服及裁剪、辮結類、被褥類、綿衣類、煙袋類、網衣類、大繡料之類。

編織 六小時 幼兒襪子、腕帶、帽子、圍兜類、襪子類、花瓶墊布類、袋子類、手套、襯衫類。

人造花 十小時 梅、桃、蒲公英、霧島杜鵑、石竹、杜鵑、紫雲英、山茶、茶花、牽牛花、百合、蘭花、水仙、大菊、薔薇、柳、牡丹、菖蒲、松、竹、蓮、桐、石榴、其他四季花卉寫生。

唱歌 二小時 單音唱歌。

5月25日當日有48名學生許可入學,26日起開始授課。從上述規則中,可知町田校長的費心,包括修身、國語(即日語,以下同)與習字在內的三門科目每週授課時數總共才6小時,而裁縫科目則多達10小時、編織6小時、人造花10小時,顯然是以臺灣女學生家長偏愛的手工課程為主,以智育的國語與習字為輔,契合他「以女紅手藝科目作為誘導女學生入學的手段」的想法。至於在女子教育方面的總督府考量則是「普及國語教育」,認為「光是兒童懂國語還不夠,若直接養育兒童的母親不懂國語,則不可能普及國語」。在町田校長的用心推動下,臺灣的女童終於有較多機會脫離長久以來的文盲宿命,在學習手藝的誘因下,與男童一樣進入學校接受總督府學務部推行的國語初等教育。

頂番婆警察官吏派出所

本(105)年10月4日在古蹟日後不久,頂番派出所拆除的消息,躍上了新聞媒體。頂番位於鹿港鎮,大致是以今鹿港鎮頂番里為中心的一個聚落,舊稱頂番婆。戰後頂番因為區域關係,以及獨特的經濟事業,發展出迥然異於周邊鹿港、彰化、和美等幾個城鎮聚落不同的風格。筆者一直以鹿港人自居,但對於頂番也並不是那麼熟悉,對頂番派出所有印象,主要還是十多年前參與古蹟保存運動時,在現任彰化縣文化局局長陳文彬邀請下,曾經一次夜裡拜訪過而已。

隨著時空變遷,古蹟保存運動的論述也漸漸不同於當年,我雖然中間曾管理過古蹟,但在公部門任職,畢竟也和古蹟運動有些漸行漸遠。然而10月13日晚上我仍然前往頂番婆一趟,默默地看了一下保鹿運動協會張敬業先生為了這次拆除事件所辦的活動──《頂番婆到了》派出所功成身退紀念音樂會。回來翻閱相關檔案,想釐清頂番派出所的過往,卻有了出乎意料的發現。

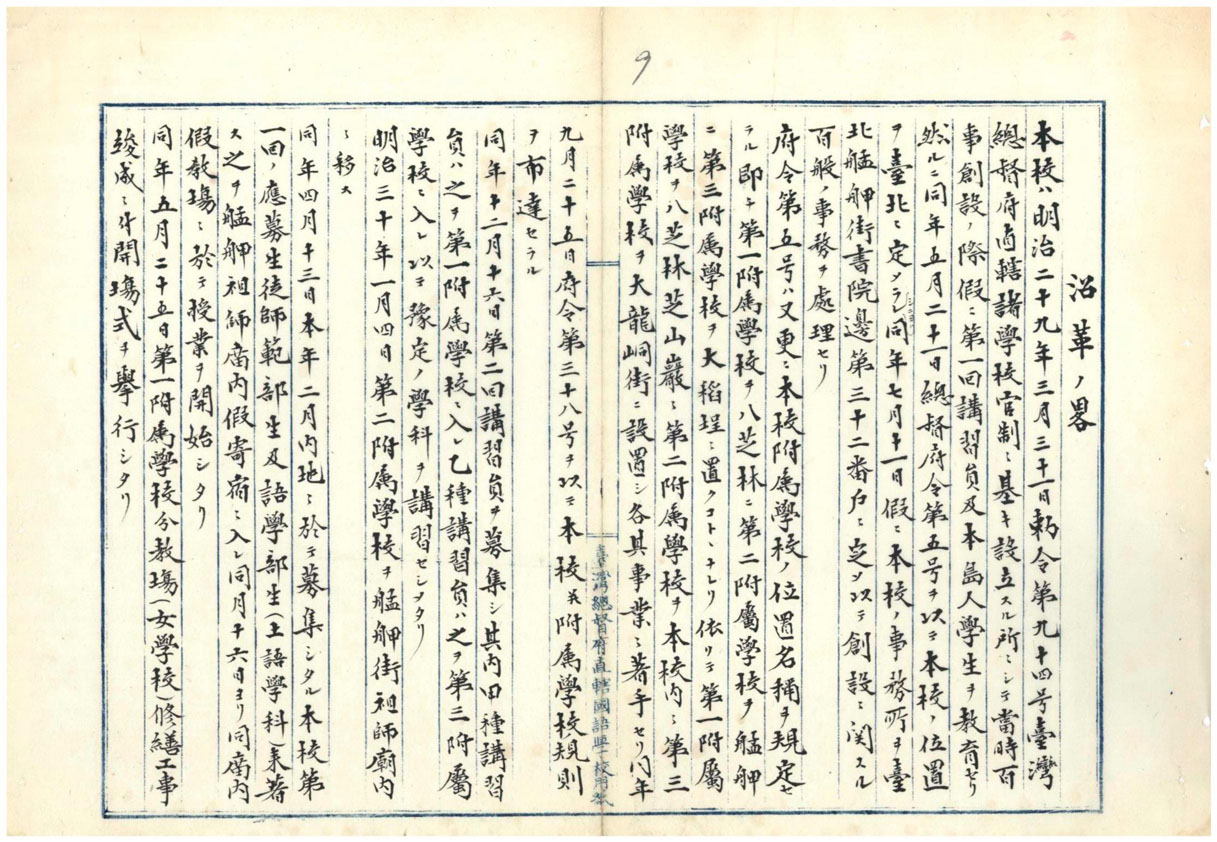

頂番派出所的設置,可追溯至明治34(1901)年4月16日,臺中縣(當時鹿港屬臺中縣管轄)以告示34號在各地增設警察官吏派出所,其中,鹿港地區增設中番婆、頂番婆和草港尾三處警察官吏派出所。但告示中並未提及確切開設的時間和地點(圖1)。

明治39(1906)年,另一件公文有了比較詳細的說明,該件公文主要是縣廳向民間無償借用土地建物,供派出所使用,有關頂番婆警察官吏派出所的文件是明治38(1905)年書寫,但經與其他派出所彙整後上報,所以總督府到隔年才送進臺灣總督府存查,距離增設派出所公告已有五年之久,臺中縣下也劃分出臺中廳、彰化廳等等,因此,借用單位改成彰化廳,借用日期從明治38(1905)年1月開始起算30年。但這份文件中,我們可以看到派出所位於頂番婆300番地上,是向農民陳春借用(圖2)。

相隔兩年時間,明治41(1907)年,又出現了另外一件與頂番婆警察官吏派出所相關的公文,這是由頂番婆庄民眾柯丁常、洪深根、柯運、王長、陳星、趙堯、張肥、施逢年,準備從明治40(1906)年開始發起募款募地(圖3),供頂番婆警察官吏派出所興建新所舍使用,募款金額約1,200圓,建築基地則改由吳服提供的308之1番地(圖4),文中並附了相關的建築設計與計算書(圖5)。

然而比對地圖、日日新報與棟札(註1)的記載,今年拆除的頂番派出所,應該可以確認是昭和8(1933)年落成(註2),與前提及明治年間有極大時間落差,建築費用為6,000圓,也不同於前述1,200圓,但也沒有找到昭和8(1933)年的相關檔案。然而,這些我們看到頂番婆警察官吏派出所地的相關文獻,說明派出所在30年間所舍可能的變遷,特別是明治39(1906)年的公文,不管後來在308番地是否有興築派出所,這種動員募款的背後,都是饒富趣味。

近代頂番發展獨特產業與社區結構,但其深遠的歷史脈絡卻留下越來越少可供追尋的建物文獻,隨著它周遭即將開發的道路系統,未來將有更大的變化,臺灣類似這種超乎都市計畫外的聚落發展,似乎也值得透過檔案與相關資料好好探究。

註1:棟札為東亞建築物上樑時放至於樑上的牌子,通常會書寫建築物名稱和時間,頂番婆警察官吏派出所棟札刻由彰化縣警察局保存。

註2:《漢文臺灣日日新報》,1933年2月14日,版8。

本(105)年10月4日在古蹟日後不久,頂番派出所拆除的消息,躍上了新聞媒體。頂番位於鹿港鎮,大致是以今鹿港鎮頂番里為中心的一個聚落,舊稱頂番婆。戰後頂番因為區域關係,以及獨特的經濟事業,發展出迥然異於周邊鹿港、彰化、和美等幾個城鎮聚落不同的風格。筆者一直以鹿港人自居,但對於頂番也並不是那麼熟悉,對頂番派出所有印象,主要還是十多年前參與古蹟保存運動時,在現任彰化縣文化局局長陳文彬邀請下,曾經一次夜裡拜訪過而已。

隨著時空變遷,古蹟保存運動的論述也漸漸不同於當年,我雖然中間曾管理過古蹟,但在公部門任職,畢竟也和古蹟運動有些漸行漸遠。然而10月13日晚上我仍然前往頂番婆一趟,默默地看了一下保鹿運動協會張敬業先生為了這次拆除事件所辦的活動──《頂番婆到了》派出所功成身退紀念音樂會。回來翻閱相關檔案,想釐清頂番派出所的過往,卻有了出乎意料的發現。

頂番派出所的設置,可追溯至明治34(1901)年4月16日,臺中縣(當時鹿港屬臺中縣管轄)以告示34號在各地增設警察官吏派出所,其中,鹿港地區增設中番婆、頂番婆和草港尾三處警察官吏派出所。但告示中並未提及確切開設的時間和地點(圖1)。

明治39(1906)年,另一件公文有了比較詳細的說明,該件公文主要是縣廳向民間無償借用土地建物,供派出所使用,有關頂番婆警察官吏派出所的文件是明治38(1905)年書寫,但經與其他派出所彙整後上報,所以總督府到隔年才送進臺灣總督府存查,距離增設派出所公告已有五年之久,臺中縣下也劃分出臺中廳、彰化廳等等,因此,借用單位改成彰化廳,借用日期從明治38(1905)年1月開始起算30年。但這份文件中,我們可以看到派出所位於頂番婆300番地上,是向農民陳春借用(圖2)。

相隔兩年時間,明治41(1907)年,又出現了另外一件與頂番婆警察官吏派出所相關的公文,這是由頂番婆庄民眾柯丁常、洪深根、柯運、王長、陳星、趙堯、張肥、施逢年,準備從明治40(1906)年開始發起募款募地(圖3),供頂番婆警察官吏派出所興建新所舍使用,募款金額約1,200圓,建築基地則改由吳服提供的308之1番地(圖4),文中並附了相關的建築設計與計算書(圖5)。

然而比對地圖、日日新報與棟札(註1)的記載,今年拆除的頂番派出所,應該可以確認是昭和8(1933)年落成(註2),與前提及明治年間有極大時間落差,建築費用為6,000圓,也不同於前述1,200圓,但也沒有找到昭和8(1933)年的相關檔案。然而,這些我們看到頂番婆警察官吏派出所地的相關文獻,說明派出所在30年間所舍可能的變遷,特別是明治39(1906)年的公文,不管後來在308番地是否有興築派出所,這種動員募款的背後,都是饒富趣味。

近代頂番發展獨特產業與社區結構,但其深遠的歷史脈絡卻留下越來越少可供追尋的建物文獻,隨著它周遭即將開發的道路系統,未來將有更大的變化,臺灣類似這種超乎都市計畫外的聚落發展,似乎也值得透過檔案與相關資料好好探究。

註1:棟札為東亞建築物上樑時放至於樑上的牌子,通常會書寫建築物名稱和時間,頂番婆警察官吏派出所棟札刻由彰化縣警察局保存。

註2:《漢文臺灣日日新報》,1933年2月14日,版8。

典藏品介紹:騎豺觀音

品名:騎豺觀音

年代:日本時期

材質:木、漆線

尺寸(公分):長35、寬16、高44

說明:

「豺」依據教育部對中文字的解釋為:「動物名,哺乳綱食肉目犬科。亞洲野生食肉性動物,狀如犬而身瘦,口大耳小,毛色淺黃,性凶殘。為群體活動生物,常結群捕食各種獸類。」惟就民俗觀點,牠是與獅相近的瑞獸。因為「豺」與「財、才」同音,寓意吉祥。就造型在歷史上的傳說而言,約可溯源至古埃及的Sphinx(人面獅),學者認為其經由幼發拉底河向東傳至中國的商、周王朝,製作出來的樣型叫做「辟邪」。而「豺」與「獅」最明顯的不同處在於耳朵,獅子的耳朵為「豎耳」,豺的耳朵是「垂耳」。一般民間傳說,豺凶狠狡猾,時常出現危害人間,後來觀音菩薩顯聖,將之收伏為祂的坐騎。

本件「騎豺觀音」,係民國84年由臺灣省政府秘書處移轉本館典藏。本件用整塊木採圓體雕、膝線、上漆的工法,雕造出絕佳的木雕漆線工藝品。觀音做女身相,慈眉善目,瓔珞(註一)袍服,左手持經卷,右手作法印,騎於獨角豺獸上,豺翹尾回首顧瞻,其形覃耳(註二)、圈眼、螺眉、凸鼻、燕頷(註三)、卷毛、麒麟尾、熊蹄。

觀音菩薩、大勢至菩薩、阿彌陀佛三者合稱「西方三聖」。據佛教說法,觀音慈悲,神通廣大,在眾生受苦受難時稱頌其名號,就會觀其音聲,即往就解脫。觀音騎豺下凡,「豺」取其諧音「財」,「騎豺(祈財)觀音」,亦即「送財觀音」之意;又其穿著的服飾,表現平凡,呈現簡雅素淨的風貌,暗示真正的「財」與「平凡」分不開;人唯有褪下繁華、擁抱平凡,方能發現財富就在身旁,與王國維先生《人間詞話》:「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。」的禪境相互輝映。

註一:纓珞:以珠玉綴成的頸飾。《南史‧卷七八‧夷貊傳上‧海南諸國傳》:「其王者著法服,加瓔珞,如佛像之飾。」《紅樓夢‧第八回》:「一面說,一面解了排扣,從裡面大紅襖上將那珠寶晶瑩黃金燦爛的瓔珞掏將出來。」

註二:覃耳:指耳朵的形狀似大象的耳朵,是向前方開放下垂,大象耳是蓋住耳洞的。

註三:燕頷:下巴。《後漢書‧卷四七‧班超傳》:「生燕頷虎頸,飛而食肉,此萬里侯相也。」

品名:騎豺觀音

年代:日本時期

材質:木、漆線

尺寸(公分):長35、寬16、高44

說明:

「豺」依據教育部對中文字的解釋為:「動物名,哺乳綱食肉目犬科。亞洲野生食肉性動物,狀如犬而身瘦,口大耳小,毛色淺黃,性凶殘。為群體活動生物,常結群捕食各種獸類。」惟就民俗觀點,牠是與獅相近的瑞獸。因為「豺」與「財、才」同音,寓意吉祥。就造型在歷史上的傳說而言,約可溯源至古埃及的Sphinx(人面獅),學者認為其經由幼發拉底河向東傳至中國的商、周王朝,製作出來的樣型叫做「辟邪」。而「豺」與「獅」最明顯的不同處在於耳朵,獅子的耳朵為「豎耳」,豺的耳朵是「垂耳」。一般民間傳說,豺凶狠狡猾,時常出現危害人間,後來觀音菩薩顯聖,將之收伏為祂的坐騎。

本件「騎豺觀音」,係民國84年由臺灣省政府秘書處移轉本館典藏。本件用整塊木採圓體雕、膝線、上漆的工法,雕造出絕佳的木雕漆線工藝品。觀音做女身相,慈眉善目,瓔珞(註一)袍服,左手持經卷,右手作法印,騎於獨角豺獸上,豺翹尾回首顧瞻,其形覃耳(註二)、圈眼、螺眉、凸鼻、燕頷(註三)、卷毛、麒麟尾、熊蹄。

觀音菩薩、大勢至菩薩、阿彌陀佛三者合稱「西方三聖」。據佛教說法,觀音慈悲,神通廣大,在眾生受苦受難時稱頌其名號,就會觀其音聲,即往就解脫。觀音騎豺下凡,「豺」取其諧音「財」,「騎豺(祈財)觀音」,亦即「送財觀音」之意;又其穿著的服飾,表現平凡,呈現簡雅素淨的風貌,暗示真正的「財」與「平凡」分不開;人唯有褪下繁華、擁抱平凡,方能發現財富就在身旁,與王國維先生《人間詞話》:「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。」的禪境相互輝映。

註一:纓珞:以珠玉綴成的頸飾。《南史‧卷七八‧夷貊傳上‧海南諸國傳》:「其王者著法服,加瓔珞,如佛像之飾。」《紅樓夢‧第八回》:「一面說,一面解了排扣,從裡面大紅襖上將那珠寶晶瑩黃金燦爛的瓔珞掏將出來。」

註二:覃耳:指耳朵的形狀似大象的耳朵,是向前方開放下垂,大象耳是蓋住耳洞的。

註三:燕頷:下巴。《後漢書‧卷四七‧班超傳》:「生燕頷虎頸,飛而食肉,此萬里侯相也。」

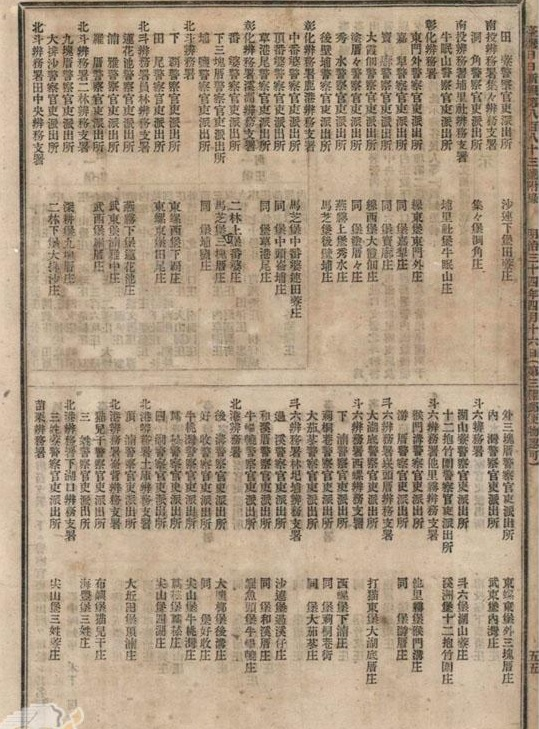

館藏「永濟義渡碑記」拓本

臺灣因地形多山高水湍,早期架橋困難,故以輪渡為交通,聯通兩岸,依建造經營者大致分為官渡及民渡。

永濟義渡為濁水溪沿岸多處渡口之一,光緒20(1894)年倪贊元《雲林縣采訪冊》記載沙連堡津渡:

濁水溪渡 在香員腳,為彰鹿適沙連要津。岸北屬彰化東螺堡,岸南屬沙連堡。設船一隻。距邑二十五里。

溪洲仔渡 在縣治東四十里,為社寮、埔裏社要津。岸東屬埔社廳埔集堡,岸西屬沙連堡。渡船一隻。

永濟義渡 在縣東南四十餘里濁水莊,為沙連適臺、彰二邑要津。岸東屬彰化,岸西屬沙連堡。光緒己卯年,童生董榮華倡建義渡,鎮軍吳光亮捐俸置義渡租粟。

清水溪筏 在縣治東二十里,為沙連適斗六門要津。

在濁水溪畔永濟義渡,為彰化及沙連保兩岸往來要津。在今濁水溪南岸竹山鎮社寮紫南宮廟埕,及北岸名間鄉濁水村福興宮勒碑紀事。碑文內容大致相同,少部分用字有差異,文句敘述排列上也有些出入。目前竹山社寮紫南宮碑亭,所佇立的複刻木碑,其揭示文字係以名間福興宮永濟義渡碑為本,與同立於碑亭之義渡碑,實際比對尚有些差異。民國77年內政部公告為三級古蹟,95年南投縣政府公告為縣定古蹟。二者拓本本館皆有典藏,紫南宮廟埕「永濟義渡碑」碑文如下:

蓋聞溱洧濟人,尚廣乘輿之惠;漢江漁父,猶高辭劍之風。況桑梓之鄉、澗溪之險,一水橫流,萬人病涉;苟不給值以償勞,誰肯刺舟以待客。如彰屬之沙連保濁水渡者,當內山南北溪流之衝,湍激漲急;加以春夏之間,久雨纏綿,山水暴至,溜急似箭、浪湧如飛,舵工稍一鬆手,即翻船觸石,凶占滅頂。論者謂:「臺灣一小天地,濁水之勢與黃河等。」非虛語也!

董君郁文,家濁水之濱;深痛其事,嘗與化成董業師大經論興義渡。師勸而勉之,董君遂倡捐佛銀六佰員。時有吳君聯輝、陳君再裕等同心贊成,而董君遽逝,事遂中停。茲其令嗣鍾寄心存繼志、念切扶厄,再邀吳君朝陽等協力勸捐,共得銀弍仟八佰員買置義田十段,歲收子粒四百石,逐年完租納稅、給發工貲、修理船具。議定章程,臚列於左。

夫市義捐金,篙工不憂乏食;僱舵買棹,寶筏用渡迷津。利涉可占,自無望洋之嘆。將賓至如歸,盛德與溪流俱遠;碑傳不朽,嘉名共山水爭光,豈非跋涉行人所永恃以為利賴哉!爰為之誌其緣起,以勒諸石。

賞戴藍翎欽加五品銜直隸州州同己未科舉人簡化成拜撰。

捐題佛銀建立義渡諸芳名:臺鎮憲吳光亮捐銀弍佰員,鄉賓董郁文捐銀陸佰員,職員吳聯輝捐銀伍佰員,鄉賓陳梓都捐弍佰四員,職員陳再鑾壹百捌拾員,鄉賓張敬祠捐壹佰大員、藥郊金合興捐壹佰大員,鄉賓曾理養捐捌拾大員、鄉賓陳漂意捐捌拾大員;貢生林登榜叁拾捌員,蕭慶雲叁拾五員,貢生簡廷俊叁拾壹員、生員張炳煌叁拾壹員,武生吳朝良叁拾大員、陳震電叁拾大員,陳振英弍拾五員,劉時勤弍拾叁員、陳正吉弍拾叁員;鄉賓蔡大清弍拾員、陳冷泉弍拾員、職員莊鍾英弍拾員,黃聰亮拾五員,陳合成拾四員;舉人簡化成、恩貢董啟章、貢生曾秉彝、藥舖陳存德、曾長春、張廷標、林瑞隆、林祈和、陳瑞奢,以上各拾弍員。黃慶豐、洪兆祥、陳宗知、鄉賓莊文蔚、監生吳上珍、兄弟莊和田、鹿港眾販商陳瑞祿、陳世祥、魏良樹、陳鼎興、吳倉育、陳隆盛、吳清福、曾振國、吳赤牛、陳文梓、吳新興、高江和、莊梓虔、巫會扁、莊如掇、洪其昌、莊深坑、陳佛送、吳老力、洪正春,以上各捐拾員。共銀弍仟捌佰員。

一、買過張秋幼、張仕儲、陳环、陳卯、吳正德船日三十日,價銀叁百弍拾員;納孤老院稅銀拾弍員,納林圮埔觀音亭香燈銀六員。

一、買過陳尚志田弍段四甲,址在獅尾堀庄后,價銀壹仟零弍拾五員,納供谷陸石陸斗。

一、買過陳維德、陳水池田三段五分,址在獅尾堀庄脚並山脚,價銀弍百壹拾四員,納供谷柒斗。

一、買過陳浩清兄弟田弍段五分九厘,址在獅尾堀庄前並后埔仔庄下,價銀弍佰叁拾捌員,納供谷壹石五斗。

一、買過黃水田弍坵,址在清水碑口溝邊,價銀伍拾弍員。

一、買過葉青山壹段壹甲柒分半,址在猐仔寮庄脚路上路下,價銀弍百六拾弍,納供谷五石。

一、買過曾紅玉田壹段七分半,址在牛崎脚,價銀叁百弍拾員,納供谷五石。

一、買過陳能田四段,址在咬狗坑內坑邊,價銀伍拾四員,納連興宮香燈銀五角。

一、買過黃水田弍坵,址在清水碑口溝邊,價銀伍拾弍員,納連興宮租銀弍角。

共開勒碑銀壹佰員,共開築船寮銀壹百六拾員,共開稅契銀弍佰壹員。

一、議定:義渡夫連一條小港義筏夫(小水即鋪橋),全年計共給發租谷弍佰六拾四石為工貲、火食,並七月普祭陰光諸費。不許取客財物;吉凶事過船,只小許金灼、紅羽。舟子不循規矩,隨時改換他人。

一、議定:過客身體物件,當自謹慎;不可自墜水中,誣賴舟子。

一、議定:船夫撐船,卯時起、申時止;小水定五人、大水定十人。尾載雖一,當撐他過去。

一、議定:急除礙船之石;船若礙破,舟子造賠。

一、議定:不肖子弟竊取船寮器具,偷放船、偷撐船並生事,一經察出,立即重罰。

一、議定:大水自當顧船;船被漂流,舟子造賠。

開中人、代書、知見銀六拾八員,找洗、入稟、存案銀四拾玖員,總合共開銀叁仟零四拾員。

光緒五年歲次己卯 月 日,董鍾奇等同立碑。

碑立於清光緒5(1879)年,文首敘濁水湍激,浪湧如飛,其勢與黃河等,不利商旅;次述童生董郁文、董鍾奇父子與舉人簡化成、士紳吳聯輝、陳再裕、吳朝陽等人,商議倡建義渡始末;再記捐款籌募名錄;再記買置田業以支應租納、筏夫工資諸費;末列議定義渡船務各項規定。碑題:「永濟義渡碑記」,碑文由舉人簡化成撰書。

義渡是免費給渡,其經費來源有官方出資的官義渡,和民間自營。臺灣較為人熟知的義渡如新竹湳子河義渡、九芎林義渡、後龍溪蛤仔市公置義渡、房里溪官義渡、中港溪官義渡、大甲溪官義渡、南投永濟義渡、嘉義八獎溪(八掌溪)義渡、屏東里港二渡河義渡、下淡水鹽洲義渡等等,仍有碑碣史料留存。像永濟義渡,聯結濁水和社寮的往來交通,促使區域內如社寮、林圯埔、集集、埔里等開山撫番的據點,形成更廣大的地域交通網絡,也間接搭起內陸與近海港的商旅與運輸;除見證官方與民間在水利交通之努力,由民間自行籌募管理(類似於慈善會組織),以田產租金為經營費用,其所獻功德猶如造橋鋪路,也是一種社會慈善互濟的呈現。

臺灣因地形多山高水湍,早期架橋困難,故以輪渡為交通,聯通兩岸,依建造經營者大致分為官渡及民渡。

永濟義渡為濁水溪沿岸多處渡口之一,光緒20(1894)年倪贊元《雲林縣采訪冊》記載沙連堡津渡:

濁水溪渡 在香員腳,為彰鹿適沙連要津。岸北屬彰化東螺堡,岸南屬沙連堡。設船一隻。距邑二十五里。

溪洲仔渡 在縣治東四十里,為社寮、埔裏社要津。岸東屬埔社廳埔集堡,岸西屬沙連堡。渡船一隻。

永濟義渡 在縣東南四十餘里濁水莊,為沙連適臺、彰二邑要津。岸東屬彰化,岸西屬沙連堡。光緒己卯年,童生董榮華倡建義渡,鎮軍吳光亮捐俸置義渡租粟。

清水溪筏 在縣治東二十里,為沙連適斗六門要津。

在濁水溪畔永濟義渡,為彰化及沙連保兩岸往來要津。在今濁水溪南岸竹山鎮社寮紫南宮廟埕,及北岸名間鄉濁水村福興宮勒碑紀事。碑文內容大致相同,少部分用字有差異,文句敘述排列上也有些出入。目前竹山社寮紫南宮碑亭,所佇立的複刻木碑,其揭示文字係以名間福興宮永濟義渡碑為本,與同立於碑亭之義渡碑,實際比對尚有些差異。民國77年內政部公告為三級古蹟,95年南投縣政府公告為縣定古蹟。二者拓本本館皆有典藏,紫南宮廟埕「永濟義渡碑」碑文如下:

蓋聞溱洧濟人,尚廣乘輿之惠;漢江漁父,猶高辭劍之風。況桑梓之鄉、澗溪之險,一水橫流,萬人病涉;苟不給值以償勞,誰肯刺舟以待客。如彰屬之沙連保濁水渡者,當內山南北溪流之衝,湍激漲急;加以春夏之間,久雨纏綿,山水暴至,溜急似箭、浪湧如飛,舵工稍一鬆手,即翻船觸石,凶占滅頂。論者謂:「臺灣一小天地,濁水之勢與黃河等。」非虛語也!

董君郁文,家濁水之濱;深痛其事,嘗與化成董業師大經論興義渡。師勸而勉之,董君遂倡捐佛銀六佰員。時有吳君聯輝、陳君再裕等同心贊成,而董君遽逝,事遂中停。茲其令嗣鍾寄心存繼志、念切扶厄,再邀吳君朝陽等協力勸捐,共得銀弍仟八佰員買置義田十段,歲收子粒四百石,逐年完租納稅、給發工貲、修理船具。議定章程,臚列於左。

夫市義捐金,篙工不憂乏食;僱舵買棹,寶筏用渡迷津。利涉可占,自無望洋之嘆。將賓至如歸,盛德與溪流俱遠;碑傳不朽,嘉名共山水爭光,豈非跋涉行人所永恃以為利賴哉!爰為之誌其緣起,以勒諸石。

賞戴藍翎欽加五品銜直隸州州同己未科舉人簡化成拜撰。

捐題佛銀建立義渡諸芳名:臺鎮憲吳光亮捐銀弍佰員,鄉賓董郁文捐銀陸佰員,職員吳聯輝捐銀伍佰員,鄉賓陳梓都捐弍佰四員,職員陳再鑾壹百捌拾員,鄉賓張敬祠捐壹佰大員、藥郊金合興捐壹佰大員,鄉賓曾理養捐捌拾大員、鄉賓陳漂意捐捌拾大員;貢生林登榜叁拾捌員,蕭慶雲叁拾五員,貢生簡廷俊叁拾壹員、生員張炳煌叁拾壹員,武生吳朝良叁拾大員、陳震電叁拾大員,陳振英弍拾五員,劉時勤弍拾叁員、陳正吉弍拾叁員;鄉賓蔡大清弍拾員、陳冷泉弍拾員、職員莊鍾英弍拾員,黃聰亮拾五員,陳合成拾四員;舉人簡化成、恩貢董啟章、貢生曾秉彝、藥舖陳存德、曾長春、張廷標、林瑞隆、林祈和、陳瑞奢,以上各拾弍員。黃慶豐、洪兆祥、陳宗知、鄉賓莊文蔚、監生吳上珍、兄弟莊和田、鹿港眾販商陳瑞祿、陳世祥、魏良樹、陳鼎興、吳倉育、陳隆盛、吳清福、曾振國、吳赤牛、陳文梓、吳新興、高江和、莊梓虔、巫會扁、莊如掇、洪其昌、莊深坑、陳佛送、吳老力、洪正春,以上各捐拾員。共銀弍仟捌佰員。

一、買過張秋幼、張仕儲、陳环、陳卯、吳正德船日三十日,價銀叁百弍拾員;納孤老院稅銀拾弍員,納林圮埔觀音亭香燈銀六員。

一、買過陳尚志田弍段四甲,址在獅尾堀庄后,價銀壹仟零弍拾五員,納供谷陸石陸斗。

一、買過陳維德、陳水池田三段五分,址在獅尾堀庄脚並山脚,價銀弍百壹拾四員,納供谷柒斗。

一、買過陳浩清兄弟田弍段五分九厘,址在獅尾堀庄前並后埔仔庄下,價銀弍佰叁拾捌員,納供谷壹石五斗。

一、買過黃水田弍坵,址在清水碑口溝邊,價銀伍拾弍員。

一、買過葉青山壹段壹甲柒分半,址在猐仔寮庄脚路上路下,價銀弍百六拾弍,納供谷五石。

一、買過曾紅玉田壹段七分半,址在牛崎脚,價銀叁百弍拾員,納供谷五石。

一、買過陳能田四段,址在咬狗坑內坑邊,價銀伍拾四員,納連興宮香燈銀五角。

一、買過黃水田弍坵,址在清水碑口溝邊,價銀伍拾弍員,納連興宮租銀弍角。

共開勒碑銀壹佰員,共開築船寮銀壹百六拾員,共開稅契銀弍佰壹員。

一、議定:義渡夫連一條小港義筏夫(小水即鋪橋),全年計共給發租谷弍佰六拾四石為工貲、火食,並七月普祭陰光諸費。不許取客財物;吉凶事過船,只小許金灼、紅羽。舟子不循規矩,隨時改換他人。

一、議定:過客身體物件,當自謹慎;不可自墜水中,誣賴舟子。

一、議定:船夫撐船,卯時起、申時止;小水定五人、大水定十人。尾載雖一,當撐他過去。

一、議定:急除礙船之石;船若礙破,舟子造賠。

一、議定:不肖子弟竊取船寮器具,偷放船、偷撐船並生事,一經察出,立即重罰。

一、議定:大水自當顧船;船被漂流,舟子造賠。

開中人、代書、知見銀六拾八員,找洗、入稟、存案銀四拾玖員,總合共開銀叁仟零四拾員。

光緒五年歲次己卯 月 日,董鍾奇等同立碑。

碑立於清光緒5(1879)年,文首敘濁水湍激,浪湧如飛,其勢與黃河等,不利商旅;次述童生董郁文、董鍾奇父子與舉人簡化成、士紳吳聯輝、陳再裕、吳朝陽等人,商議倡建義渡始末;再記捐款籌募名錄;再記買置田業以支應租納、筏夫工資諸費;末列議定義渡船務各項規定。碑題:「永濟義渡碑記」,碑文由舉人簡化成撰書。

義渡是免費給渡,其經費來源有官方出資的官義渡,和民間自營。臺灣較為人熟知的義渡如新竹湳子河義渡、九芎林義渡、後龍溪蛤仔市公置義渡、房里溪官義渡、中港溪官義渡、大甲溪官義渡、南投永濟義渡、嘉義八獎溪(八掌溪)義渡、屏東里港二渡河義渡、下淡水鹽洲義渡等等,仍有碑碣史料留存。像永濟義渡,聯結濁水和社寮的往來交通,促使區域內如社寮、林圯埔、集集、埔里等開山撫番的據點,形成更廣大的地域交通網絡,也間接搭起內陸與近海港的商旅與運輸;除見證官方與民間在水利交通之努力,由民間自行籌募管理(類似於慈善會組織),以田產租金為經營費用,其所獻功德猶如造橋鋪路,也是一種社會慈善互濟的呈現。

林振嵩、林文濬父子與日茂行傳說

封建時代,各地常會流傳皇帝微服出訪的故事,如著名的正德、乾隆下江南,臺灣則出現了嘉慶君遊臺灣傳說,當然嘉慶不論是太子時代,或者是登基之後,根本不可能微服來到臺灣。故事的內容,大致是一行自臺南(臺灣)府城上岸以後,往北而走,經嘉義、彰化,再由鹿港離開。

嘉慶所到之處,無不留下與地方人物、廟宇或史蹟有關的傳奇。在鹿港的主人翁是首富日茂行的「林品」,故事大意略謂:太子至鹿港,遊日茂行,拜訪主人林品,林品正忙於整理租項,以出外為由,僅請家人以禮款待,夜宿書軒。翌日,家人捧早餐欲入,忽見其隨從捧面盆跪於前侍候洗臉。家人見之大驚,急稟報林品。林品聞言,暗想此人必是皇親國戚,乃心生一計,即足穿草鞋,手執雨傘,打扮成外出模樣,由後門出,往田岸將兩腳塗以泥土,再從正門回到家中,再令人捧水洗腳,太子見林品如此勤勉,甚為感動,而林品從此也奉太子為上賓,殷勤招待。未幾,太子由鹿港內渡,回朝登基,林品受封,建造太子樓。

以上傳說,日茂行確為清代鹿港重要郊商,其建築至今猶存。至於林品其人,應是兩代日茂行主人林振嵩或林文濬的本名。就整個故事來說,嘉慶為太子身分,且在登基稍前,便可推敲故事的時代背景,是發生在乾隆末年。尤其林爽文平定之後,那麼林品的身分應當是林振嵩。林振嵩為乾隆末年鹿港最重要郊商,道光《彰化縣志》有傳。傳中記錄了林振嵩在林爽文案中扮演的角色,「傾貲助餉」、「自備糗糧,招募義勇」,甚至福康安大兵登陸鹿港之後,又「率鄉兵為導,摧鋒入陣」,都屬巨額花費的豪舉。

此外,有關臺灣其他地方傳說,也有足以說明嘉慶遊臺晚於林爽文案者,如遊北港義民廟一事,就是明顯事例。故事說嘉慶遊北港義民廟,因逢該廟祭典,題字留念,並聞知其沿革,為遭土匪偷襲,義民一百零八名及狗一隻全數犧牲云云。此即林爽文案後的明證。光緒《雲林縣采訪冊》所載:「旌義亭:在(北港)街中。乾隆五十二年林爽文圍嘉義,擾及北港,紳民結壘自固,屢挫其鋒.五月三十日,賊設伏陷壘,遇害者百有八人。事聞,純廟御書『旌義』二字以賜,紳民敬謹鉤摹,建亭誌感;即其後為義民祠,祀死事諸人,後復以戴逆案內死難者從祀。……春秋祭祀,香火甚盛。」

從時代背景看,傳說中日茂行的林品,為林振嵩絕無可置疑,問題是現今鹿港懸掛有「大觀」匾額一面,民間傳說是嘉慶「御賜」之物,然而此匾內容怪異,包括上款的「金伯仁兄屬」,以及下款的「慶褒」兩字,便可說明出自後人的附會、捏造。匾額的存在,卻使許多遊客認為傳說中的林品,即是林振嵩長子林文濬,《彰化縣志》亦有他的傳記:

「林文濬,字金伯,……在彰尤多建立倡造,縣城改建,文昌閣重新,白沙書院學署新建,鹿港文開書院、天后宮、龍山寺及鹹水港、真武廟各處津梁道路,或獨建、或倡捐,皆不吝多貲以成事。而功德最大者,莫如賑飢一役:嘉慶丙子春夏之交,穀價驟昂,飢民奪食,文濬領率郊商殷戶,請於官,立市平糶,設廠施粥,沿海居民,全活者以萬計。」

乾隆52(1787)年平定林爽文事件後,彰化縣各義首分別以軍功受獎,關於鹿港日茂行林家,林振嵩及其長子林文會、三子林文濬,父子三人均經福康安奏獎,賞給監生。監生頭銜,雖非考試取得,仍可算是廣義的科舉人物。林文濬五子林廷璋、長孫林世賢更雙雙考取嘉慶21(1816)年丙子科舉人,因此日茂行林家四代,為名副其實的科舉家族,林振嵩、林文濬與嘉慶君傳說,至今鹿港人士仍津津樂道,為臺灣著名的科舉家族軼聞之一,不妨姑妄聽之。

封建時代,各地常會流傳皇帝微服出訪的故事,如著名的正德、乾隆下江南,臺灣則出現了嘉慶君遊臺灣傳說,當然嘉慶不論是太子時代,或者是登基之後,根本不可能微服來到臺灣。故事的內容,大致是一行自臺南(臺灣)府城上岸以後,往北而走,經嘉義、彰化,再由鹿港離開。

嘉慶所到之處,無不留下與地方人物、廟宇或史蹟有關的傳奇。在鹿港的主人翁是首富日茂行的「林品」,故事大意略謂:太子至鹿港,遊日茂行,拜訪主人林品,林品正忙於整理租項,以出外為由,僅請家人以禮款待,夜宿書軒。翌日,家人捧早餐欲入,忽見其隨從捧面盆跪於前侍候洗臉。家人見之大驚,急稟報林品。林品聞言,暗想此人必是皇親國戚,乃心生一計,即足穿草鞋,手執雨傘,打扮成外出模樣,由後門出,往田岸將兩腳塗以泥土,再從正門回到家中,再令人捧水洗腳,太子見林品如此勤勉,甚為感動,而林品從此也奉太子為上賓,殷勤招待。未幾,太子由鹿港內渡,回朝登基,林品受封,建造太子樓。

以上傳說,日茂行確為清代鹿港重要郊商,其建築至今猶存。至於林品其人,應是兩代日茂行主人林振嵩或林文濬的本名。就整個故事來說,嘉慶為太子身分,且在登基稍前,便可推敲故事的時代背景,是發生在乾隆末年。尤其林爽文平定之後,那麼林品的身分應當是林振嵩。林振嵩為乾隆末年鹿港最重要郊商,道光《彰化縣志》有傳。傳中記錄了林振嵩在林爽文案中扮演的角色,「傾貲助餉」、「自備糗糧,招募義勇」,甚至福康安大兵登陸鹿港之後,又「率鄉兵為導,摧鋒入陣」,都屬巨額花費的豪舉。

此外,有關臺灣其他地方傳說,也有足以說明嘉慶遊臺晚於林爽文案者,如遊北港義民廟一事,就是明顯事例。故事說嘉慶遊北港義民廟,因逢該廟祭典,題字留念,並聞知其沿革,為遭土匪偷襲,義民一百零八名及狗一隻全數犧牲云云。此即林爽文案後的明證。光緒《雲林縣采訪冊》所載:「旌義亭:在(北港)街中。乾隆五十二年林爽文圍嘉義,擾及北港,紳民結壘自固,屢挫其鋒.五月三十日,賊設伏陷壘,遇害者百有八人。事聞,純廟御書『旌義』二字以賜,紳民敬謹鉤摹,建亭誌感;即其後為義民祠,祀死事諸人,後復以戴逆案內死難者從祀。……春秋祭祀,香火甚盛。」

從時代背景看,傳說中日茂行的林品,為林振嵩絕無可置疑,問題是現今鹿港懸掛有「大觀」匾額一面,民間傳說是嘉慶「御賜」之物,然而此匾內容怪異,包括上款的「金伯仁兄屬」,以及下款的「慶褒」兩字,便可說明出自後人的附會、捏造。匾額的存在,卻使許多遊客認為傳說中的林品,即是林振嵩長子林文濬,《彰化縣志》亦有他的傳記:

「林文濬,字金伯,……在彰尤多建立倡造,縣城改建,文昌閣重新,白沙書院學署新建,鹿港文開書院、天后宮、龍山寺及鹹水港、真武廟各處津梁道路,或獨建、或倡捐,皆不吝多貲以成事。而功德最大者,莫如賑飢一役:嘉慶丙子春夏之交,穀價驟昂,飢民奪食,文濬領率郊商殷戶,請於官,立市平糶,設廠施粥,沿海居民,全活者以萬計。」

乾隆52(1787)年平定林爽文事件後,彰化縣各義首分別以軍功受獎,關於鹿港日茂行林家,林振嵩及其長子林文會、三子林文濬,父子三人均經福康安奏獎,賞給監生。監生頭銜,雖非考試取得,仍可算是廣義的科舉人物。林文濬五子林廷璋、長孫林世賢更雙雙考取嘉慶21(1816)年丙子科舉人,因此日茂行林家四代,為名副其實的科舉家族,林振嵩、林文濬與嘉慶君傳說,至今鹿港人士仍津津樂道,為臺灣著名的科舉家族軼聞之一,不妨姑妄聽之。

《臺灣文獻》季刊67卷3期發行

《臺灣文獻》季刊67卷3期已發行,本期刊載【研究論文】3篇、【田野調查與史料介紹】2篇,歡迎有興趣研究臺灣早期文史、民間信仰暨社區營造的社會大眾、專家、學者、學生參研。

【研究論文】3篇

●〈馬偕與「生番」:十九世紀獅潭底教會的建立〉作者曾尹君、張崑振,指出北部長老教會歷史的紀錄,馬偕在臺傳教29年,共設立60間教堂,其中最深入內山的教堂為—獅潭底(內獅潭),傳教對象為原住民—南賽夏族。

1873年10月10日設立獅潭底教會,當時獅潭底聚落並不平靜,1875年清政府施行「開山撫番」的政策,全臺灣的族群分佈有了改變。1892年當馬偕再次進入獅潭底傳教時,早已找不到當年傳教的南賽夏部落,取而代之的為漢人(客家人)、平埔族(道卡斯族)的移民。

●〈日治時期臺灣文人魏清德的鄭成功譯寫與歷史再現〉作者王韶君,指出「鄭成功」多重的身分角色與文化背景,一直是有力的論述符碼,作為創作題材的出現亦有其歷史源流與重要性,現有研究也都呈現了這項特點。魏清德在1915年和1930年以《八重潮》與《被閑却之臺灣》進行翻譯,並重新對「鄭成功」進行了譯寫與再現。期能透過魏清德對「鄭成功」故事與歷史的譯寫與再現,觀察日治時期臺灣人在帝國語境下的文化活動,以及如何對自我與他者進行觀看與詮釋。

●〈從社區總體營造到社群跨域治理:埔里生態城鎮轉型案例分析〉作者廖嘉展、江大樹、張力亞,認為自1994年以來,臺灣社區總體營造政策特別強調「社區自主」精神,希望透過啟發居民參與公共事務的熱情,藉以凝聚社區共同體的意識,累積公民社會能量。作者認同,社群跨域治理可作為下一波社區營造政策的價值理念,期盼經由本項行動研究分析,增添城鎮轉型及永續發展的本土案例,並提供一個人文創新與社會實踐的可行途徑。

【田野調查與史料介紹】2篇

●〈小琉球漁民祭祀「水流公」信仰初探〉作者吳明訓,指出在屏東縣的琉球鄉,居民以捕魚為業。祈求神明庇祐漁獲滿載、平安歸航為祭祀廟宇的主要宗教信仰。作者田野調查所得,在小琉球約75座廟宇中,庇祐漁民的眾多神祇,並不全然都是大廟正神,有近四成約30座廟宇可歸屬於陰廟系統,如大眾爺、水仙尊王及被祭祀的無主孤魂等。 本文從小琉球的四個角頭包括大寮、天臺、杉板路和白沙尾陰廟分布的田調資料,來探討小琉球因漁民海上作業而衍生的「水流公」信仰。

●〈北港鎮劉厝庄吳家古文書概述〉作者劉澤民,就北港鎮劉厝吳春塘家藏古文書,整理並加以介紹其價值。本批古文書共25件,命名為「北港劉厝庄吳古文書」。年代上起乾隆9(1744)年,下迄大正9(1920)年,前後達177年之久。保留當地小土名如門口三角仔、四分、長寮、頂店、面口十七龍等。此外,一、從契字中看到客家地名的殘留,可探究從劉屋庄變為劉厝庄的過程。二、解析吳家在劉厝的發展,吳春塘家來臺祖11世吳媽尾,來臺的年代可能是乾隆14(1749)年至乾隆38(1773)年之間,從第13世吳俊德發跡,經吳肇吟、吳肇拜兄弟經營傳下迄今。三、從契字中追尋劉厝庄的開發歷程,劉厝庄最早是陳立勳墾號的墾區,幾經轉手,為陳瑞玉、陳碧玉、吳源裕等數家大租戶及楊開豐等。四、見證北港地區使用的貨幣種類,幣值的演變。

《臺灣文獻》季刊67卷3期目錄:

【研究論文】

●馬偕與「生番」:十九世紀獅潭底教會的建立/曾尹君、張崑振

●日治時期臺灣文人魏清德的鄭成功譯寫與歷史再現/王韶君

●從社區總體營造到社群跨域治理:埔里生態城鎮轉型案例分析/廖嘉展、江大樹、張力亞

【田野調查與史料介紹】

●小琉球漁民祭祀「水流公」信仰初探 /吳明訓

●北港鎮劉厝庄吳家古文書概述 /劉澤民

本期《臺灣文獻》季刊售價工本費新臺幣300元,展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓 02-25180207

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁)04-22260330 http//www.wunanbooks.com.tw

另國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

《臺灣文獻》季刊67卷3期已發行,本期刊載【研究論文】3篇、【田野調查與史料介紹】2篇,歡迎有興趣研究臺灣早期文史、民間信仰暨社區營造的社會大眾、專家、學者、學生參研。

【研究論文】3篇

●〈馬偕與「生番」:十九世紀獅潭底教會的建立〉作者曾尹君、張崑振,指出北部長老教會歷史的紀錄,馬偕在臺傳教29年,共設立60間教堂,其中最深入內山的教堂為—獅潭底(內獅潭),傳教對象為原住民—南賽夏族。

1873年10月10日設立獅潭底教會,當時獅潭底聚落並不平靜,1875年清政府施行「開山撫番」的政策,全臺灣的族群分佈有了改變。1892年當馬偕再次進入獅潭底傳教時,早已找不到當年傳教的南賽夏部落,取而代之的為漢人(客家人)、平埔族(道卡斯族)的移民。

●〈日治時期臺灣文人魏清德的鄭成功譯寫與歷史再現〉作者王韶君,指出「鄭成功」多重的身分角色與文化背景,一直是有力的論述符碼,作為創作題材的出現亦有其歷史源流與重要性,現有研究也都呈現了這項特點。魏清德在1915年和1930年以《八重潮》與《被閑却之臺灣》進行翻譯,並重新對「鄭成功」進行了譯寫與再現。期能透過魏清德對「鄭成功」故事與歷史的譯寫與再現,觀察日治時期臺灣人在帝國語境下的文化活動,以及如何對自我與他者進行觀看與詮釋。

●〈從社區總體營造到社群跨域治理:埔里生態城鎮轉型案例分析〉作者廖嘉展、江大樹、張力亞,認為自1994年以來,臺灣社區總體營造政策特別強調「社區自主」精神,希望透過啟發居民參與公共事務的熱情,藉以凝聚社區共同體的意識,累積公民社會能量。作者認同,社群跨域治理可作為下一波社區營造政策的價值理念,期盼經由本項行動研究分析,增添城鎮轉型及永續發展的本土案例,並提供一個人文創新與社會實踐的可行途徑。

【田野調查與史料介紹】2篇

●〈小琉球漁民祭祀「水流公」信仰初探〉作者吳明訓,指出在屏東縣的琉球鄉,居民以捕魚為業。祈求神明庇祐漁獲滿載、平安歸航為祭祀廟宇的主要宗教信仰。作者田野調查所得,在小琉球約75座廟宇中,庇祐漁民的眾多神祇,並不全然都是大廟正神,有近四成約30座廟宇可歸屬於陰廟系統,如大眾爺、水仙尊王及被祭祀的無主孤魂等。 本文從小琉球的四個角頭包括大寮、天臺、杉板路和白沙尾陰廟分布的田調資料,來探討小琉球因漁民海上作業而衍生的「水流公」信仰。

●〈北港鎮劉厝庄吳家古文書概述〉作者劉澤民,就北港鎮劉厝吳春塘家藏古文書,整理並加以介紹其價值。本批古文書共25件,命名為「北港劉厝庄吳古文書」。年代上起乾隆9(1744)年,下迄大正9(1920)年,前後達177年之久。保留當地小土名如門口三角仔、四分、長寮、頂店、面口十七龍等。此外,一、從契字中看到客家地名的殘留,可探究從劉屋庄變為劉厝庄的過程。二、解析吳家在劉厝的發展,吳春塘家來臺祖11世吳媽尾,來臺的年代可能是乾隆14(1749)年至乾隆38(1773)年之間,從第13世吳俊德發跡,經吳肇吟、吳肇拜兄弟經營傳下迄今。三、從契字中追尋劉厝庄的開發歷程,劉厝庄最早是陳立勳墾號的墾區,幾經轉手,為陳瑞玉、陳碧玉、吳源裕等數家大租戶及楊開豐等。四、見證北港地區使用的貨幣種類,幣值的演變。

《臺灣文獻》季刊67卷3期目錄:

【研究論文】

●馬偕與「生番」:十九世紀獅潭底教會的建立/曾尹君、張崑振

●日治時期臺灣文人魏清德的鄭成功譯寫與歷史再現/王韶君

●從社區總體營造到社群跨域治理:埔里生態城鎮轉型案例分析/廖嘉展、江大樹、張力亞

【田野調查與史料介紹】

●小琉球漁民祭祀「水流公」信仰初探 /吳明訓

●北港鎮劉厝庄吳家古文書概述 /劉澤民

本期《臺灣文獻》季刊售價工本費新臺幣300元,展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓 02-25180207

http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁)04-22260330 http//www.wunanbooks.com.tw

另國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

《臺灣科舉家族軼聞與傳說》

書 名:《臺灣科舉家族軼聞與傳說》

發行人:張鴻銘

著 者:林文龍

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國105年10月

定 價:新臺幣330元

簡 介:

臺灣的科舉制度,濫觴於明鄭時代,至清領後的康熙26(1687)年丁卯科鄉試起,才正式開科取士,一直到光緒31(1905)年停止科舉詔令。鑒於科舉人物眾多,分布各地,也流傳著不少傳說,本書即以故事性為主,再配合相關文獻史料,依次為進士、舉人及其他三大篇幅。歷史人物愈知名傳說愈多,許多傳說,虛實參半,即使是荒誕不經的人物傳奇,其實仍屬臺灣民間文學範疇,而若干文獻失載的史實,又可能在傳說中保存著蛛絲馬跡,有待抽絲剝繭,釐清真相!

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁),04-22260330,http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書 名:《臺灣科舉家族軼聞與傳說》

發行人:張鴻銘

著 者:林文龍

出 版:國史館臺灣文獻館

出版日期:民國105年10月

定 價:新臺幣330元

簡 介:

臺灣的科舉制度,濫觴於明鄭時代,至清領後的康熙26(1687)年丁卯科鄉試起,才正式開科取士,一直到光緒31(1905)年停止科舉詔令。鑒於科舉人物眾多,分布各地,也流傳著不少傳說,本書即以故事性為主,再配合相關文獻史料,依次為進士、舉人及其他三大篇幅。歷史人物愈知名傳說愈多,許多傳說,虛實參半,即使是荒誕不經的人物傳奇,其實仍屬臺灣民間文學範疇,而若干文獻失載的史實,又可能在傳說中保存著蛛絲馬跡,有待抽絲剝繭,釐清真相!

展售處:

國家書店松江門市 臺北市松江路209號1樓,02-25180207,http://www.govbooks.com.tw

五南文化廣場臺中總店 臺中市中山路6號(火車站旁),04-22260330,http//www.wunanbooks.com.tw

另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168歡迎洽詢。

書名:看見十九世紀台灣:十四個西方旅行者的福爾摩沙故事

書 名:看見十九世紀台灣:十四個西方旅行者的福爾摩沙故事

作 者:費德廉、羅效德編譯

出版日期:2014

出版者:前衛出版

索書號:733.4 0011 2015

簡 介:

在19世紀時期,就有許多歐美人士足跡遍佈全臺,包括東臺灣及中央山脈原住民部落,內容包含原住民的神話、傳統習俗,地質調查,婦女教育等等,此書收錄了14位西方旅行者來臺所留下計20篇臺灣遊記、書信或調查報告,有的為短暫旅行,有的人長居臺灣數十年時間,其所見所聞留給後人更不一樣的視野與眼光,有別於清代所留下之臺灣史料,絕大部分屬於官方的行政文書。因此想要瞭解當時的臺灣民情、風俗與文化,仍需要依靠許多的方志、遊記或筆記等。

這14位西方旅行者,如史溫侯(Rocert Swinhoe)為英國派中國地區領事、史蒂瑞(Joseph Beal Steere)為美國探險家兼大學教授、甘為霖(William Campbell)為長老教會宣教士,也有任職中國海關的職員及大英百科全書「福爾摩沙」的辭條作者等人,這14個西方人所留下的文字,有相當多是從未在臺灣發表過的,例如於高雄六龜這個地方,清代漢文史料幾乎未有著墨,但確有多位19世紀來臺的西方人對這個地方做了相當的描述與攝影照片。

在當時西方人士的描述中,福爾摩沙島的臺灣人對比他們認知的華人,更使他們印象深刻,特別是在島上的原住民族群,在這本書收錄的文章中,有大部分關於原住民的描寫,尤其是對島上各族群之間互動關係的觀察描述,如有關平埔族文化逐漸消失的情況,相當值得參考。這些早期來訪的西方人,許多為非常敏銳的觀察者,並已具備該時代的專業思考與邏輯。

本書經由費德廉教授及羅效德女士的編譯,讓原本艱澀的史料,成為容易閱讀的文本,特別是本書考證許多文章所題的地理名稱,都經過復原成現在的地理位置,並附錄地圖標示,以當時只有地點的拼音記載,要復原成現在地點,實為大工程,完成本書更難能可貴,使得本書更值得關心臺灣史的讀者們收藏。

書 名:看見十九世紀台灣:十四個西方旅行者的福爾摩沙故事

作 者:費德廉、羅效德編譯

出版日期:2014

出版者:前衛出版

索書號:733.4 0011 2015

簡 介:

在19世紀時期,就有許多歐美人士足跡遍佈全臺,包括東臺灣及中央山脈原住民部落,內容包含原住民的神話、傳統習俗,地質調查,婦女教育等等,此書收錄了14位西方旅行者來臺所留下計20篇臺灣遊記、書信或調查報告,有的為短暫旅行,有的人長居臺灣數十年時間,其所見所聞留給後人更不一樣的視野與眼光,有別於清代所留下之臺灣史料,絕大部分屬於官方的行政文書。因此想要瞭解當時的臺灣民情、風俗與文化,仍需要依靠許多的方志、遊記或筆記等。

這14位西方旅行者,如史溫侯(Rocert Swinhoe)為英國派中國地區領事、史蒂瑞(Joseph Beal Steere)為美國探險家兼大學教授、甘為霖(William Campbell)為長老教會宣教士,也有任職中國海關的職員及大英百科全書「福爾摩沙」的辭條作者等人,這14個西方人所留下的文字,有相當多是從未在臺灣發表過的,例如於高雄六龜這個地方,清代漢文史料幾乎未有著墨,但確有多位19世紀來臺的西方人對這個地方做了相當的描述與攝影照片。

在當時西方人士的描述中,福爾摩沙島的臺灣人對比他們認知的華人,更使他們印象深刻,特別是在島上的原住民族群,在這本書收錄的文章中,有大部分關於原住民的描寫,尤其是對島上各族群之間互動關係的觀察描述,如有關平埔族文化逐漸消失的情況,相當值得參考。這些早期來訪的西方人,許多為非常敏銳的觀察者,並已具備該時代的專業思考與邏輯。

本書經由費德廉教授及羅效德女士的編譯,讓原本艱澀的史料,成為容易閱讀的文本,特別是本書考證許多文章所題的地理名稱,都經過復原成現在的地理位置,並附錄地圖標示,以當時只有地點的拼音記載,要復原成現在地點,實為大工程,完成本書更難能可貴,使得本書更值得關心臺灣史的讀者們收藏。

105年9月份編目上架之圖書

105年9月份編目上架之圖書計113冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室9月份編目上架圖書清單。圖書室目前藏書八萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

105年9月份編目上架之圖書計113冊,內容涵蓋本館近期蒐藏之志書、族譜、廟志及採集入館圖書。書目詳見【相關檔案】本館圖書室9月份編目上架圖書清單。圖書室目前藏書八萬餘冊,歡迎各界人士蒞館閱覽。

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 黃淑惠 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、鐘登崇、李澍奕、洪明河 |