鄉土情深-柯耀東書畫展

開幕時間:99年5月22日下午2時

開幕地點:本館文物大樓二樓大廳

展覽期間:99年5月22日至99年7月11日

展覽地點:本館文物大樓一樓福爾摩沙特展室

展示內容:柯耀東老師歷年的繪畫、書法、陶畫等藝術作品約百件

鄉園野趣 質樸有味

耕雲齋主人-柯耀東先生是一位潛修自勵、兼具才華的藝術家。友人尊稱他「柯老」,除讚譽其為畫壇上之常青樹,也源自其天生一臉的美髯。

民國22年,耀東先生出生於南投草屯的純樸小村落「石頭埔仔」,讀完草屯初中後,天資甚高的他,雖考上臺中師範,卻不敵艱困惡劣的環境,而中途輟學,但潛藏於心中繪畫種子卻也是從此時開始萌芽。初期從無師自通畫出唯妙唯肖的電影明星劇作,而後漸漸地轉進水墨創作,擴展畫作的領域。天生奇才,從民國50年起,即頻頻於畫壇上展露頭角、獲得獎項、舉辦畫展,展現豐富與源源不絕的藝術創作力。

耀東先生成長於窮鄉僻壤,對於大自然的悠然、鄉間簡樸生活有深刻的體認與特殊的情愫;踏進水墨世界,悠遊於藝術的學習與創作,熱愛鄉土的生活體驗,成就了他獨特的「鄉園野趣 質樸有味」水墨世界。除繪畫之外,書法的功力也獨樹一幟,純熟的線條布局,營造優美的韻味及感覺,展現生動樸拙的風格,令人讚嘆其天生的藝術才華。

廣泛運用奇石、陶瓷、燈具等不同畫材,是耀東先生的另一項絕活,經過他的巧思妙筆,就能把石頭生命活現,如詩的意境躍然石上。而轉進彩繪陶瓷的世界中,在不同的造型上因形作圖,疏密有緻,行氣組合,布列得宜,處處呈現出畫家的構圖巧思,也展現了他無與倫比的才氣。

這次特展展現耀東先生近百件精品,包含水墨、奇石畫、陶瓷與燈畫等。耀東先生相信藝術就是生活的經驗,畫家的畫就是他生命的告白、人格的表達、理想的觀照。長期描繪鄉景鄉情,與人共賞,引人共鳴,期望能藉此喚起您的共鳴-「鄉土情深」。

開幕時間:99年5月22日下午2時

開幕地點:本館文物大樓二樓大廳

展覽期間:99年5月22日至99年7月11日

展覽地點:本館文物大樓一樓福爾摩沙特展室

展示內容:柯耀東老師歷年的繪畫、書法、陶畫等藝術作品約百件

鄉園野趣 質樸有味

耕雲齋主人-柯耀東先生是一位潛修自勵、兼具才華的藝術家。友人尊稱他「柯老」,除讚譽其為畫壇上之常青樹,也源自其天生一臉的美髯。

民國22年,耀東先生出生於南投草屯的純樸小村落「石頭埔仔」,讀完草屯初中後,天資甚高的他,雖考上臺中師範,卻不敵艱困惡劣的環境,而中途輟學,但潛藏於心中繪畫種子卻也是從此時開始萌芽。初期從無師自通畫出唯妙唯肖的電影明星劇作,而後漸漸地轉進水墨創作,擴展畫作的領域。天生奇才,從民國50年起,即頻頻於畫壇上展露頭角、獲得獎項、舉辦畫展,展現豐富與源源不絕的藝術創作力。

耀東先生成長於窮鄉僻壤,對於大自然的悠然、鄉間簡樸生活有深刻的體認與特殊的情愫;踏進水墨世界,悠遊於藝術的學習與創作,熱愛鄉土的生活體驗,成就了他獨特的「鄉園野趣 質樸有味」水墨世界。除繪畫之外,書法的功力也獨樹一幟,純熟的線條布局,營造優美的韻味及感覺,展現生動樸拙的風格,令人讚嘆其天生的藝術才華。

廣泛運用奇石、陶瓷、燈具等不同畫材,是耀東先生的另一項絕活,經過他的巧思妙筆,就能把石頭生命活現,如詩的意境躍然石上。而轉進彩繪陶瓷的世界中,在不同的造型上因形作圖,疏密有緻,行氣組合,布列得宜,處處呈現出畫家的構圖巧思,也展現了他無與倫比的才氣。

這次特展展現耀東先生近百件精品,包含水墨、奇石畫、陶瓷與燈畫等。耀東先生相信藝術就是生活的經驗,畫家的畫就是他生命的告白、人格的表達、理想的觀照。長期描繪鄉景鄉情,與人共賞,引人共鳴,期望能藉此喚起您的共鳴-「鄉土情深」。

講題:「大眾史學的理念和實踐」

演講日期:99年5月20日(星期四)下午2時至5時

演講地點:本館史蹟大樓一樓簡報室

講座:周樑楷教授/逢甲大學歷史與文物管理研究所教授

周教授為美國水牛城紐約州立大學博士。研究領域為西洋史學史、影視史學,近年積極推廣大眾史學,鼓勵人人寫史,此次講題將理念與實踐結合,歡迎大家加入寫史行列。

報名方式:以傳真或電子郵件報名

fax:049-2329649;e-mail:hq@mail.th.gov.tw。

辦理單位:本館主辦,中華民國口述歷史學會協辦。

聯 絡 人:陳美惠(電話:049-2316881*409)。

講座內容摘要:

「大眾史學」其實就是說:「人人都是史家」,「大家都來寫歷史」。

傳統上一般人都認為「寫歷史」、「研究歷史」是種非常嚴肅的工作,只有「專業史家」(Professional historian)或者古代的「史官」才能勝任。其實,大家忽略了,「歷史意識」是人們天生的能力。當小孩在初學講話的時候,他會說:「昨天如何…如何」。他所說的「昨天」,指的就是「過去」曾發生什麼事。一個人能分辨「過去」、「現在」和「未來」就是歷史意識的萌芽了。

近幾十年來由於民主社會的發展、教育的普及和資訊媒體的進步,書寫歷史已經不再是少數學者的專利了。本演講一方面從理論上說明「為什麼人人都是史家?」「人人都可以撰寫歷史?」「為什麼大眾史家可以和專業史家平分秋色,各展特長?」另一方面,本演講將從實踐的角度,鼓勵大家利用文字、圖像、照片、影像、語音紀錄等等媒體,表述個人的記憶、親人的傳記、地方的村史,或者某種產業、某個公司行號的歷史。

「大眾史學」所以能引起大家的興趣和響應,那是因為「大眾史學」強調歷史必定要與我們自己的生命和生活有關。換句話說,歷史不是冷冰冰的,一堆純史實的記載而已。還有,撰寫歷史也並非只為了「往後看」回味往事而已。書寫歷史更有積極的用意,它鼓勵我們古今連線,「往前看」。所以說,書寫歷史就是創造歷史。

演講日期:99年5月20日(星期四)下午2時至5時

演講地點:本館史蹟大樓一樓簡報室

講座:周樑楷教授/逢甲大學歷史與文物管理研究所教授

周教授為美國水牛城紐約州立大學博士。研究領域為西洋史學史、影視史學,近年積極推廣大眾史學,鼓勵人人寫史,此次講題將理念與實踐結合,歡迎大家加入寫史行列。

報名方式:以傳真或電子郵件報名

fax:049-2329649;e-mail:hq@mail.th.gov.tw。

辦理單位:本館主辦,中華民國口述歷史學會協辦。

聯 絡 人:陳美惠(電話:049-2316881*409)。

講座內容摘要:

「大眾史學」其實就是說:「人人都是史家」,「大家都來寫歷史」。

傳統上一般人都認為「寫歷史」、「研究歷史」是種非常嚴肅的工作,只有「專業史家」(Professional historian)或者古代的「史官」才能勝任。其實,大家忽略了,「歷史意識」是人們天生的能力。當小孩在初學講話的時候,他會說:「昨天如何…如何」。他所說的「昨天」,指的就是「過去」曾發生什麼事。一個人能分辨「過去」、「現在」和「未來」就是歷史意識的萌芽了。

近幾十年來由於民主社會的發展、教育的普及和資訊媒體的進步,書寫歷史已經不再是少數學者的專利了。本演講一方面從理論上說明「為什麼人人都是史家?」「人人都可以撰寫歷史?」「為什麼大眾史家可以和專業史家平分秋色,各展特長?」另一方面,本演講將從實踐的角度,鼓勵大家利用文字、圖像、照片、影像、語音紀錄等等媒體,表述個人的記憶、親人的傳記、地方的村史,或者某種產業、某個公司行號的歷史。

「大眾史學」所以能引起大家的興趣和響應,那是因為「大眾史學」強調歷史必定要與我們自己的生命和生活有關。換句話說,歷史不是冷冰冰的,一堆純史實的記載而已。還有,撰寫歷史也並非只為了「往後看」回味往事而已。書寫歷史更有積極的用意,它鼓勵我們古今連線,「往前看」。所以說,書寫歷史就是創造歷史。

99年「志書纂修研習班」改期

本館原訂於99年6月9日至11日舉辦之「志書纂修研習班」,因適逢地方辦理基層選舉事務期間,研習日期調整為99年8月2日至4日舉行。

活動時間:99年8月2日(星期一)至4日(星期三)。

活動地點:行政院人事行政局地方行政研習中心(南投市中興新村光明路1號)。

參加對象:各縣市文化局及鄉鎮市公所承辦文化(文獻)業務之相關人員。

名 額:計45名。

報名日期:即日起至6月5日,額滿為止。

報 名:有意參加者請於6月5日前,將報名表填妥逕寄、傳真或電子郵件-本館編輯組楊豐榞先生收。

e-mail : yuan@mail.th.gov.tw

地 址:南投市中興新村光明一路254號。

傳 真:(049)2329649

聯絡電話:(049)2352869或2316881轉408。

報名錄取者:名單將公佈於本館網站並以個別電子郵件回覆。

相關課程及講座:

臺灣全志纂修(土地志)/陳國川教授

人民團體修志/陳哲三教授

論志書總纂/黃秀政教授

鄉鎮志纂修/鄭喜夫老師

族群志纂修/詹素娟教授

地方志書纂修經驗/張素玢教授

修志實務/林金田館長

本館原訂於99年6月9日至11日舉辦之「志書纂修研習班」,因適逢地方辦理基層選舉事務期間,研習日期調整為99年8月2日至4日舉行。

活動時間:99年8月2日(星期一)至4日(星期三)。

活動地點:行政院人事行政局地方行政研習中心(南投市中興新村光明路1號)。

參加對象:各縣市文化局及鄉鎮市公所承辦文化(文獻)業務之相關人員。

名 額:計45名。

報名日期:即日起至6月5日,額滿為止。

報 名:有意參加者請於6月5日前,將報名表填妥逕寄、傳真或電子郵件-本館編輯組楊豐榞先生收。

e-mail : yuan@mail.th.gov.tw

地 址:南投市中興新村光明一路254號。

傳 真:(049)2329649

聯絡電話:(049)2352869或2316881轉408。

報名錄取者:名單將公佈於本館網站並以個別電子郵件回覆。

相關課程及講座:

臺灣全志纂修(土地志)/陳國川教授

人民團體修志/陳哲三教授

論志書總纂/黃秀政教授

鄉鎮志纂修/鄭喜夫老師

族群志纂修/詹素娟教授

地方志書纂修經驗/張素玢教授

修志實務/林金田館長

99年「東臺灣歷史與原住民文化研習營」開始報名

本館為推廣臺灣歷史文化,辦理各項研習活動。在暑假期間選擇具有文化特色的地區,結合相關機關辦理文化研習營;本(99)年於臺東市國立臺灣史前文化博物館辦理「東臺灣歷史與原住民文化研習營」。

一、活動時間:99年7月19日(星期一)至23日(星期五)。

二、活動地點:國立臺灣史前文化博物館國際會議廳(臺東市博物館路1號)。

三、參加對象:全國高中以上學生、各級學校老師、地方文史工作者、旅遊業、社會人士等。

四、錄取名額:計70名。

五、報名費:新臺幣壹仟貳佰元(不含早餐)。

六、住宿費:學員住宿自理。如須本館代訂住宿費自理(臺東縣公教會館,每房均為1大床1小床,

每間2人每人每晚優惠價約600元×4晚=2,400元,另有一大床睡2人每人每晚500元×4晚=2,000元)。

七、報名參加者注意事項:

(一)填妥報名表並於99年5月30日前寄達本館或電子郵件報名,逾期不受理。

e-mail:yuan@mail.th.gov.tw

傳真:049-2329649

本館地址:南投市中興新村光明一路254號楊豐榞先生收。

(二)本次研習活動結束後,會將學員的作品編製網頁,在網站提供瀏覽,學員須同意授權本館無償使

用其參加本次活動之作品。

(三)如報名人數超過錄取名額,以抽籤方式決定,抽籤後錄取名單於本館網站公告。(6月1日報名截

止辦理抽籤,名單確定後公告)

(四)經錄取後本館將通知繳交報名費(因名額有限,如經通知錄取者,繳費後因故未能參加,除有正當

理由並經本館同意,報名費將不退費,逕予繳庫。申請退費者需於6月30日前以書面向本館提

出申請),報名者需註明聯繫地址、電話(含手機)及電子郵件,以便聯繫。

(五)經錄取之學員,往返之車票請先行訂購,本項活動預計於7月23日中午用餐後結束,專車送至臺東

火車站搭車,可訂下午2時後之班車。

(六)錄取參加之學員將另行寄送錄取通知,並於活動當天(7月19日)下午1時整,於臺東火車站備有

專車接送至國立臺灣史前文化博物館報到,未準時報到者,請逕行至國立臺灣史前文化博物館

(臺東市博物館路1號)辦理報到。

(七)如因天氣或其他不可抗力因素變更研習時間,本館另行擇期辦理。原錄取人員無法參加,由備取

人員遞補,原繳交住宿費依公教會館之規定辦理。如因天候不佳班車停開,無法當天返回,有關

膳宿費用由學員自行負擔。

(八)如未被錄取者,請勿前往報到。

八、聯絡電話:(049)2352869、2316881轉408;傳真(049)2329649。連絡人:楊豐榞先生。

本館為推廣臺灣歷史文化,辦理各項研習活動。在暑假期間選擇具有文化特色的地區,結合相關機關辦理文化研習營;本(99)年於臺東市國立臺灣史前文化博物館辦理「東臺灣歷史與原住民文化研習營」。

一、活動時間:99年7月19日(星期一)至23日(星期五)。

二、活動地點:國立臺灣史前文化博物館國際會議廳(臺東市博物館路1號)。

三、參加對象:全國高中以上學生、各級學校老師、地方文史工作者、旅遊業、社會人士等。

四、錄取名額:計70名。

五、報名費:新臺幣壹仟貳佰元(不含早餐)。

六、住宿費:學員住宿自理。如須本館代訂住宿費自理(臺東縣公教會館,每房均為1大床1小床,

每間2人每人每晚優惠價約600元×4晚=2,400元,另有一大床睡2人每人每晚500元×4晚=2,000元)。

七、報名參加者注意事項:

(一)填妥報名表並於99年5月30日前寄達本館或電子郵件報名,逾期不受理。

e-mail:yuan@mail.th.gov.tw

傳真:049-2329649

本館地址:南投市中興新村光明一路254號楊豐榞先生收。

(二)本次研習活動結束後,會將學員的作品編製網頁,在網站提供瀏覽,學員須同意授權本館無償使

用其參加本次活動之作品。

(三)如報名人數超過錄取名額,以抽籤方式決定,抽籤後錄取名單於本館網站公告。(6月1日報名截

止辦理抽籤,名單確定後公告)

(四)經錄取後本館將通知繳交報名費(因名額有限,如經通知錄取者,繳費後因故未能參加,除有正當

理由並經本館同意,報名費將不退費,逕予繳庫。申請退費者需於6月30日前以書面向本館提

出申請),報名者需註明聯繫地址、電話(含手機)及電子郵件,以便聯繫。

(五)經錄取之學員,往返之車票請先行訂購,本項活動預計於7月23日中午用餐後結束,專車送至臺東

火車站搭車,可訂下午2時後之班車。

(六)錄取參加之學員將另行寄送錄取通知,並於活動當天(7月19日)下午1時整,於臺東火車站備有

專車接送至國立臺灣史前文化博物館報到,未準時報到者,請逕行至國立臺灣史前文化博物館

(臺東市博物館路1號)辦理報到。

(七)如因天氣或其他不可抗力因素變更研習時間,本館另行擇期辦理。原錄取人員無法參加,由備取

人員遞補,原繳交住宿費依公教會館之規定辦理。如因天候不佳班車停開,無法當天返回,有關

膳宿費用由學員自行負擔。

(八)如未被錄取者,請勿前往報到。

八、聯絡電話:(049)2352869、2316881轉408;傳真(049)2329649。連絡人:楊豐榞先生。

戰後德記硫磺礦權糾紛始末(下)

首先在第一屆臺北縣參議會第九次大會參議員陳義芬提出「關於英商德記礦業公司何以取得本省礦業權案」提請討論。於1948年7月26日陳義芬分別向工商部、民政廳、臺灣省參議會、臺灣高等法院檢察處提出「英籍猶太人士東主持德記礦業公司運用特殊權力違法採掘有關國防硫礦、煤礦,請收回礦權勒令停止追繳礦款,以保主權」等請願訴求,並強調「林文仁為士東妾臺婦林氏所生之子,如未經依法歸化手續,呈准歸化,當不能認為中華民國人民,不得充任該公司董事長」。8月1日陳情行政院;8月2日新生報、全民日報、中華日報、公論報、中央社等報刊載「陳義芬指責英人士東侵佔礦權問題」;9月7日陳義芬組成請願團陳情臺灣全省警備總司令部;至1949年11月16日陳義芬更以「請求收回德記礦業公司礦權」向臺灣省政府提請訴願,遭臺灣省政府駁回。

德記公司面對陳義芬參議員一連串動作亦有相應對策。除了先後於7月28日、8月19日、9月18日、10月18日、10月21日五次致電省建設廳制止陳義芬盜掘硫磺礦,更於10月3日陳情監察院閩臺區監察委員行署;11月2日陳情巡迴監察團,請其主持公道,並指稱臺北縣長梅達夫利用官位貪污瀆職等情。

省建設廳為此多次派員前往礦區查明盜採情形,指示臺北縣政府負責制止盜採硫磺礦。至1948年12月1日工商部訓令臺灣省建設廳「德記公司在未經本部依法核准設權前,該公司不得擅自繼續採煉」。並指示省建設廳調查林文仁戶籍疑義。(註)1949年1月13日德記公司遵行停止採礦。

各方趁此間空隙爭相申請設權:

19480910 臺灣天祥企業公司代表人黃堯衢請開採臺北縣大礦咀及冷水坑又大油坑又死磺坪等四區硫磺礦

19481209 社會救濟事業協會請將北投硫磺礦礦權收回管理

19490112 陳宗藩呈報省建設廳,為德記士東強佔硫權請予制裁,并准其先行開採

19490126 同上

19490201 臺灣百和硫磺礦務股份有限公司代表人蕭長凱請接收承租英商德記公司所經營之死磺子坪硫磺礦礦區

19490224 許漢源請准予繼續開採前德記公司第1456號磺礦

為此,省建設廳於1949年1月17日電詢工商部「德記公司各礦之礦權如認為未能繼續存在,則其他人民以該公司礦權已消失為口實,而在原區域內申請設權,本廳對於此種案件應否予以受理轉部,如果因而引起糾紛,應如何處理?」至6月工商部改組為經濟部後,當下指令臺灣省政府「德記礦業公司礦權在未核准前,如有他人在原區域內申請設權,應予管理清查」之後對於各方申請設權,省建設廳皆以此令暫不受理。

德記硫磺礦權糾紛一案糾結日久,在社會上更是喧騰一時,備受各方關注。1949年4月1日南京外交部曾為「關於德記礦業公司請換發開礦執照事,臺灣當局及民意機關對此事之態度如何」訓令外交部駐臺灣特派員公署電詢臺灣省政府;民間人士馬時亦提出「整理本省硫磺礦產,使息糾紛而益民生裕庫源」建議案,以杜絕爭相盜採情形。民間人士楊天成對於盜採情形久禁不絕提出看法,認為「德記礦區分佈北投、大油坑、冷水坑、金山等四處,據外間所傳北投礦區為老百姓開採警察可以查封,大油坑天然硫磺礦區為警察大隊四警官包辦,冷水坑礦區為一退伍軍官包辦,均有力量背景,警察不但不敢封且予以同情及保護…」。

最終於1949年10月29日省建設廳會擬「繼續開採德記公司原有各硫磺礦礦區辦法」,至12月20日發佈「充裕琉礦供應當局決重開德記各礦由臺銀監理收購供應工業需求」新聞稿。長達兩年的德記硫磺礦權所衍生出的紛紛擾擾終於暫告一段落!

註: 1949年10月22日省建設廳令專員邱思聰就林文仁之戶籍疑義前往有關各方詳實查明。邱員於10月31日呈復「林文仁確係私生子已無疑,為士東與秀鳳所生,日治時代改姓名為林田文仁,但現已恢復原有姓名。」

首先在第一屆臺北縣參議會第九次大會參議員陳義芬提出「關於英商德記礦業公司何以取得本省礦業權案」提請討論。於1948年7月26日陳義芬分別向工商部、民政廳、臺灣省參議會、臺灣高等法院檢察處提出「英籍猶太人士東主持德記礦業公司運用特殊權力違法採掘有關國防硫礦、煤礦,請收回礦權勒令停止追繳礦款,以保主權」等請願訴求,並強調「林文仁為士東妾臺婦林氏所生之子,如未經依法歸化手續,呈准歸化,當不能認為中華民國人民,不得充任該公司董事長」。8月1日陳情行政院;8月2日新生報、全民日報、中華日報、公論報、中央社等報刊載「陳義芬指責英人士東侵佔礦權問題」;9月7日陳義芬組成請願團陳情臺灣全省警備總司令部;至1949年11月16日陳義芬更以「請求收回德記礦業公司礦權」向臺灣省政府提請訴願,遭臺灣省政府駁回。

德記公司面對陳義芬參議員一連串動作亦有相應對策。除了先後於7月28日、8月19日、9月18日、10月18日、10月21日五次致電省建設廳制止陳義芬盜掘硫磺礦,更於10月3日陳情監察院閩臺區監察委員行署;11月2日陳情巡迴監察團,請其主持公道,並指稱臺北縣長梅達夫利用官位貪污瀆職等情。

省建設廳為此多次派員前往礦區查明盜採情形,指示臺北縣政府負責制止盜採硫磺礦。至1948年12月1日工商部訓令臺灣省建設廳「德記公司在未經本部依法核准設權前,該公司不得擅自繼續採煉」。並指示省建設廳調查林文仁戶籍疑義。(註)1949年1月13日德記公司遵行停止採礦。

各方趁此間空隙爭相申請設權:

19480910 臺灣天祥企業公司代表人黃堯衢請開採臺北縣大礦咀及冷水坑又大油坑又死磺坪等四區硫磺礦

19481209 社會救濟事業協會請將北投硫磺礦礦權收回管理

19490112 陳宗藩呈報省建設廳,為德記士東強佔硫權請予制裁,并准其先行開採

19490126 同上

19490201 臺灣百和硫磺礦務股份有限公司代表人蕭長凱請接收承租英商德記公司所經營之死磺子坪硫磺礦礦區

19490224 許漢源請准予繼續開採前德記公司第1456號磺礦

為此,省建設廳於1949年1月17日電詢工商部「德記公司各礦之礦權如認為未能繼續存在,則其他人民以該公司礦權已消失為口實,而在原區域內申請設權,本廳對於此種案件應否予以受理轉部,如果因而引起糾紛,應如何處理?」至6月工商部改組為經濟部後,當下指令臺灣省政府「德記礦業公司礦權在未核准前,如有他人在原區域內申請設權,應予管理清查」之後對於各方申請設權,省建設廳皆以此令暫不受理。

德記硫磺礦權糾紛一案糾結日久,在社會上更是喧騰一時,備受各方關注。1949年4月1日南京外交部曾為「關於德記礦業公司請換發開礦執照事,臺灣當局及民意機關對此事之態度如何」訓令外交部駐臺灣特派員公署電詢臺灣省政府;民間人士馬時亦提出「整理本省硫磺礦產,使息糾紛而益民生裕庫源」建議案,以杜絕爭相盜採情形。民間人士楊天成對於盜採情形久禁不絕提出看法,認為「德記礦區分佈北投、大油坑、冷水坑、金山等四處,據外間所傳北投礦區為老百姓開採警察可以查封,大油坑天然硫磺礦區為警察大隊四警官包辦,冷水坑礦區為一退伍軍官包辦,均有力量背景,警察不但不敢封且予以同情及保護…」。

最終於1949年10月29日省建設廳會擬「繼續開採德記公司原有各硫磺礦礦區辦法」,至12月20日發佈「充裕琉礦供應當局決重開德記各礦由臺銀監理收購供應工業需求」新聞稿。長達兩年的德記硫磺礦權所衍生出的紛紛擾擾終於暫告一段落!

註: 1949年10月22日省建設廳令專員邱思聰就林文仁之戶籍疑義前往有關各方詳實查明。邱員於10月31日呈復「林文仁確係私生子已無疑,為士東與秀鳳所生,日治時代改姓名為林田文仁,但現已恢復原有姓名。」

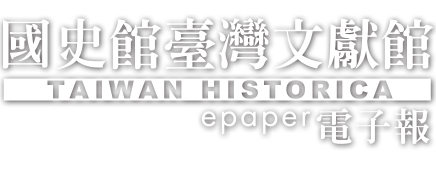

《臺灣列紳傳》

鷹取田一郎編,臺灣總督府出版

大正5年(1916)出版

繼本電子報第48期《臺灣孝節錄》後,本期賡續介紹相同具有研究價值的《臺灣列紳傳》。與《臺灣孝節錄》相同,兩本圖書都是為了緩和大正4年(1915)西來庵事件帶給總督府的衝擊及宣揚傳統儒家價值這種目的下的產物。由臺灣總督府委託鷹取田一郎所編,內容為臺灣總督府曾授紳章之一千餘名臺人簡要傳記,同時編者也為此獲得臺灣總督府之現金獎賞(見下圖1、2)。

明治29年(1896)臺灣總督府以優卹遺賢、慰撫逸民、勸獎德化及維持風教為由,於10月23日以府令第五十號公布「臺灣紳章條規」(見圖3),其規定共有四條:1. 臺灣人民中有學識、資望者,照本條規給與紳章;2. 紳章准本人佩帶;3. 收受紳章人員若有不當行為時,將之收回;4.紳章樣式如左(樣式省略)以供遵循。此後,臺灣總督府便依據此府令暨內規辦理核發紳章,期間若有收回紳章、收受者死亡繳回及補發等事項,皆以告示或彙報的方式刊行於臺灣總督府府報,告知臺灣人民。大正5年(1916)發行之《臺灣列紳傳》中,有為處理西來庵事件來臺之下村宏民政長官(接任辭職之內田嘉吉),於序文中提及:「紳章條規優卹前朝遺賢,並勸獎鄉黨模楷,……,今算所授紳章,自條規設定之始,以迄今日,鄉賢莊者,……,凡一千有餘名。已入鬼籍者,不亦鮮。今而不立其傳記,應雖有殊功偉德非常之跡,千古堙滅而不著如此畢矣。遺憾何忍哉?於是乎考定紳章佩有者,閱歷逸聞,命編次《臺灣列紳傳》,或以補足文獻乎?讀者庶幾以知雍熙之和,遠有其由來。」由此可知,當時日本當局繼「臺灣紳章條規」公布後,欲藉本書再度籠絡臺灣人民,重建禮教傳統,以利統治政策之推行。

《臺灣列紳傳》分別以仕紳之姓氏與出生地做為分類,俾供查詢;文中除詳述該仕紳之生平、事蹟及住址外,多加以詳述自乙未變革(甲午戰爭)後,對日本當局的貢獻、協助,宣揚意味極為濃厚,如辜顯榮之列傳寫道:「乙末割讓之時,我軍已上陸於三貂角,人心鼎沸,紛擾不可名狀。君單身赴基隆,表誠皇師,邀到於臺北,從南進軍而有功。……」;但我們仍可透過本書掌握臺灣各地菁英分子於日本領臺前後之動向,若是加上本館收藏之臺灣總督府檔案、田野調查的考證資料,定能對各仕紳之家族發展史、事業等脈絡有更清楚的掌握。現除本館(複印本)外,另有臺灣分館、政大圖書館有館藏,更有華夏書坊於民國98年亦發行新版,皆可作為閱覽、參考之用。

鷹取田一郎編,臺灣總督府出版

大正5年(1916)出版

繼本電子報第48期《臺灣孝節錄》後,本期賡續介紹相同具有研究價值的《臺灣列紳傳》。與《臺灣孝節錄》相同,兩本圖書都是為了緩和大正4年(1915)西來庵事件帶給總督府的衝擊及宣揚傳統儒家價值這種目的下的產物。由臺灣總督府委託鷹取田一郎所編,內容為臺灣總督府曾授紳章之一千餘名臺人簡要傳記,同時編者也為此獲得臺灣總督府之現金獎賞(見下圖1、2)。

明治29年(1896)臺灣總督府以優卹遺賢、慰撫逸民、勸獎德化及維持風教為由,於10月23日以府令第五十號公布「臺灣紳章條規」(見圖3),其規定共有四條:1. 臺灣人民中有學識、資望者,照本條規給與紳章;2. 紳章准本人佩帶;3. 收受紳章人員若有不當行為時,將之收回;4.紳章樣式如左(樣式省略)以供遵循。此後,臺灣總督府便依據此府令暨內規辦理核發紳章,期間若有收回紳章、收受者死亡繳回及補發等事項,皆以告示或彙報的方式刊行於臺灣總督府府報,告知臺灣人民。大正5年(1916)發行之《臺灣列紳傳》中,有為處理西來庵事件來臺之下村宏民政長官(接任辭職之內田嘉吉),於序文中提及:「紳章條規優卹前朝遺賢,並勸獎鄉黨模楷,……,今算所授紳章,自條規設定之始,以迄今日,鄉賢莊者,……,凡一千有餘名。已入鬼籍者,不亦鮮。今而不立其傳記,應雖有殊功偉德非常之跡,千古堙滅而不著如此畢矣。遺憾何忍哉?於是乎考定紳章佩有者,閱歷逸聞,命編次《臺灣列紳傳》,或以補足文獻乎?讀者庶幾以知雍熙之和,遠有其由來。」由此可知,當時日本當局繼「臺灣紳章條規」公布後,欲藉本書再度籠絡臺灣人民,重建禮教傳統,以利統治政策之推行。

《臺灣列紳傳》分別以仕紳之姓氏與出生地做為分類,俾供查詢;文中除詳述該仕紳之生平、事蹟及住址外,多加以詳述自乙未變革(甲午戰爭)後,對日本當局的貢獻、協助,宣揚意味極為濃厚,如辜顯榮之列傳寫道:「乙末割讓之時,我軍已上陸於三貂角,人心鼎沸,紛擾不可名狀。君單身赴基隆,表誠皇師,邀到於臺北,從南進軍而有功。……」;但我們仍可透過本書掌握臺灣各地菁英分子於日本領臺前後之動向,若是加上本館收藏之臺灣總督府檔案、田野調查的考證資料,定能對各仕紳之家族發展史、事業等脈絡有更清楚的掌握。現除本館(複印本)外,另有臺灣分館、政大圖書館有館藏,更有華夏書坊於民國98年亦發行新版,皆可作為閱覽、參考之用。

吊籃

臺灣早期民間,天冷時剩菜剩飯都存放在碗櫥中,夏季天氣悶熱,剩菜剩飯則存放在「吊籃」裡,再把吊籃掛在廳堂前簷下的吊鉤上,以利通風。吊籃是用寬約1公分半的竹篾所編成的大籃子,竹篾留有許多洞。由於吊籃是盛物吊掛於空中,因此所用的竹材均相當粗厚。一副吊籃上包括一個籃蓋和一個籃格。籃格圓徑較吊籃略小,可套在籃內形成隔板,增加籃內空間。金門地區亦有以高粱桿編製成的吊籃。

臺灣早期民間,天冷時剩菜剩飯都存放在碗櫥中,夏季天氣悶熱,剩菜剩飯則存放在「吊籃」裡,再把吊籃掛在廳堂前簷下的吊鉤上,以利通風。吊籃是用寬約1公分半的竹篾所編成的大籃子,竹篾留有許多洞。由於吊籃是盛物吊掛於空中,因此所用的竹材均相當粗厚。一副吊籃上包括一個籃蓋和一個籃格。籃格圓徑較吊籃略小,可套在籃內形成隔板,增加籃內空間。金門地區亦有以高粱桿編製成的吊籃。

謝籃

謝籃多使用在裝置食物和祭祀物,由於方便提取,是傳統民間生活中一件重要的盛物容器。而謝籃依照需要也有大小的型制,小的手提即可,大者在提把上會做一圈孔,方便插入扁擔或棍棒兩人扛抬。謝籃多以竹編成,精緻者髹漆圖繪,做為禮籃;一般盛放食物者則求功能上的實用,它也是早期儲放食物的重要容器,將之吊於樑下,可防貓狗偷食。

謝籃多使用在裝置食物和祭祀物,由於方便提取,是傳統民間生活中一件重要的盛物容器。而謝籃依照需要也有大小的型制,小的手提即可,大者在提把上會做一圈孔,方便插入扁擔或棍棒兩人扛抬。謝籃多以竹編成,精緻者髹漆圖繪,做為禮籃;一般盛放食物者則求功能上的實用,它也是早期儲放食物的重要容器,將之吊於樑下,可防貓狗偷食。

探訪梧棲鎮的舶來品街

梧棲港的開發和街市的形成

梧棲位於清水隆起海岸平原,在牛罵溪入海分汊處,因有五條港汊而得名,舊稱五汊,清光緒17年(1891)地方人士將「五汊」雅化為「梧棲」。據族譜資料,在康熙中葉就有安溪人王承詔入墾(註1) ,其後漢人陸續進入開墾,從乾隆35年(1770)起,與大陸福建間有帆船往來貿易,至乾隆50年前後,形成街市。梧棲港(指現在的頂寮、下寮、中正、中和、文化、安仁及草湳里等)的開發,先由南簡庄紀德在濱海沙丘捕魚曬網築寮,稱網罟寮(為今頂寮里)。而後有李姓十餘戶建屋在網罟寮之南,稱魚寮(今下寮里),後來紀姓在大溝(今錦成橋)之北築屋而居,雜姓聚居大溝之南,另成聚落稱頂橫街。不久在頂橫街南下塭堤岸,再開一街,稱下街又稱中街(今之梧棲路),當時人口約四百人,咸以捕魚為生。街市南方的草湳一帶荒埔,則至道光5年(1825)始由紀于振著手墾成,梧棲港的開拓工作,乃告完成(註2) 。可見梧棲港的開發是由北而南,次第完成。

梧棲港口位置的變化

梧棲港口的位置受天然及人為環境的影響,位置幾經變化。道光初年福建船戶曾培世發現頂寮西北的塭仔寮(位於現在清水鎮)海灣更適合船舶出入,於是大小船舶往來更為頻繁,商業興盛。道光12年(1832)港澳受泥沙影響,航道及船舶貨棧皆南移,民眾築屋漸多,安塭界乃成街市。道光25年(1845)塭前正式開港,船泊可直入寄泊,梧棲港更加繁盛(註3) 。道光末年(1848年左右)港口移至街區南邊的「竹筏頭」,再南移「翻身港」、「大港」,1860年代港址再移「新港」即「安良港」(永安里海岸)。光緒13年(1887)船舶改泊塗葛堀(註4) 。日治初期及中期隨著港口狀況變化船舶有時停靠塗葛堀,有時停靠梧棲港或兩者均可停靠,但因塗葛堀地點較偏僻,只供船舶貨物起卸,市況仍不如梧棲。後因基隆、高雄兩港及縱貫鐵路建設完成,使臺灣貿易轉向南北兩港,促使梧棲港沒落,總督府在昭和7年(1932)撤銷稅關支署,改設監視署,從此無商船出入紀綠(註5) 。昭和14年(1939)日本第74次帝國會議決定在梧棲建港,港名稱為「新高港」,計畫興建成商、工、漁業兼備的國際港口,於同年9月25日舉行起工儀式(註6) ,後來太平洋戰爭爆發,戰爭末期因物資缺乏,於昭和19年(1944)7月停工。

梧棲的舊舶來品街

梧棲港口位置雖歷經變化,唯舶來品交易所形成的市街係以北從錦成橋南至民生路的梧棲路兩旁為主,也就是現在的梧棲老街。貨物則依港口位置變化在頂下車埕起卸,頂車埕位於現在中正里舊稱大溝南岸頂橫街北側,長興宮一帶,道光年間海水漲潮時,船隻可以進出,沿岸有成排棧間,成為貨物的集散地。下車埕位於現在民權街以北,西建路以西,萬興宮一帶,是咸豐、同治年間,港口向南移至新港後,成為貨物集散地,因在頂車埕之南,稱為下車埕。在短短的不到500公尺的梧棲路周圍創建於清代的廟宇就有5座之多,分別為位於現在中正里的長興宮、保安宮;中和里的朝元宮、真武宮、萬興宮,可見當時的繁盛程度。

黃海泉所著的《梧棲沿革志》記載梧棲港街在道光年間盛況如下:「清道光戊申(28年)起大小行棧有五黃十八蔡之多,其他雜姓共四十六店,楊姓富冠一方,有泉廈郊二郊,廈郊則與鷺江漳邑通商,泉郊則與泉邑汕頭等處往來,商旅日約千計,民戶八十餘,業商達三分之一,大半賴斯港維生,港灣桅牆如林,貨積如山,竹筏四十餘隻,陸海之牛車四十餘輛,溪船十餘隻,鞍邊船十餘隻,船舶往來每年均超過六百餘次」(註7) 。當時的五黃十八蔡中的福川堂商號迄今還保留,原為中葯房,現已移至附近店面成為中醫診所。

清領及日治初期,梧棲與大陸華南之間的貿易,輸出以稻米及樟腦等農產品為大宗,輸入則以日用雜貨為主,包括布類、陶瓷、金銀紙、藥材、木材、煙草、牛皮、桐油、雜鐵等。這些商品在梧棲形成熱絡的交易街市。

戰後初期(民國34年至38年)梧棲與大陸恢復貿易,溫州、福州、廈門、泉州、汕頭等地的船隻絡繹不絕,為因應資金流通之便,有臺灣銀行與彰化銀行在梧棲設立分行,當時的行棧約有3、40家,茶樓酒家20餘家,梧棲呈現繁榮的景象。當時居民將茶樓、酒家和旅社從北至南編成一首唸謠:「春花來來四隻馬,埔里出來遊世界,-----」可惜受訪耆老已無法全部記住。由於當時大陸正處於內戰,物資匱乏,米、糖成為輸往大陸的大宗農產品,大陸帆船運來的有木材、魚類等。

民國38年政府撤守來臺,為防共軍滲透,臺中港遭封鎖,除本地船隻外,不准其他船隻進入,貿易中斷,短暫繁榮成為過眼雲煙(註8),港口復建工程也在民國39年11月停工,梧棲街市況歸於蕭條。

臺中港的興建,並沒有使梧棲老街恢復往日的盛況,尤其建港抽取海砂填平文化路以東的農地、墓地,成為新的開發區後,新建築林立,加上鎮公所、戶政事務所、派出所、菜市場、新天地餐廳等相繼遷移至開發區,使梧棲老街人口外移,頗有繁華不再的感覺,還好創建於清代的廟宇依舊屹立不搖,每逢農曆初一、十五及祭典吸引不少的人潮。原頂車埕的大溝被覆蓋後成為公園,位於公園下的河道成為家庭廢水的排放通道;下車埕的菜市場遷移後,人潮也迅速消退,雖有零星攤位留下,但市況已不可同日而語。梧棲老街雖不像往日的繁榮,但很多日治時期的建築卻保留完好,尤其近年來梧棲鎮公所正推動梧棲老街再造計畫,規劃建置入口意象、導覽系統、街道舖面及照明改善、電力及管線設施地下化,設立特色商店街區、生活藝文區及優質民生街區(註9) ,希望能使老街風華再現。

臺中港舶來品街的興起

戰後初期臺灣民生凋敝,國民政府撤退來臺,積極從事經濟建設,但因嚴重通貨膨脹及國際收支失衡,乃進行嚴格的外匯管制,並禁止國人出國觀光。為扶植國內產業實施貿易保護政策,許多物品都被列入禁止或管制進口的項目,管制進口的項目或限定進口區域或採取高關稅措施。經過長期努力,民國52年對外貿易首次出超,開始累積外匯,而後臺灣經濟逐漸開始高度成長,民間富足後,連帶提高對舶來品的需求,在當時的時空環境下,促成臺中港舶來品街的興起。

政府為開發中部資源及拓展對外貿易,決定興建臺中港,第1期工程於民國62年11月開工,至65年10月完工,並開放營運,其後各期工程陸續進行。臺中港舶來品街源於清水鎮槺榔里位於臨海大道的德豐大樓,這幢大樓約有30家店面,剛開始從事舶來品買賣只有3家,貨品的來源是透過停泊在臺中港的定期貨輪由船員攜帶上岸,由於生意興隆,舶來品買賣逐漸擴充至梧棲鎮臨海大道東邊的店家,成為臺中港舶來品街的主要地方,在出國觀光尚未開放前,貨品的來源除了船員攜帶上岸,有的店家老闆在公司掛名業務經理,以考察名義,到國外採購,再託船員帶回。民國73年約20餘家,全盛時期是在民國75-76年之間,約有200餘家。

當時舶來品街主要的商品來自香港與大陸,種類繁多,以民生、民藝品為主,如服飾、茶葉、茶具、民藝品、藥材、煙酒等等。經營者回憶當時盛況,每日清晨5點開始營業至隔日凌晨1點才能休息,假日買東西要排隊,舶來品街人山人海,每月營業額超過100萬元以上的商家大有人在。店面租金由剛開始每月約5,000元,逐年提高,至全盛時期每月租金要50,000-60,000元之間。房價也跟著三級跳,土地約25坪,地上4樓含地下室,建坪約100坪,要價1,600餘萬元。假日在店家門口擺攤賣毛衣或烤玉蜀黍,每日的營業額也可達到15,000元左右,可見市況的繁盛。

舶來品街的營運雖然有豐富的利潤,但也潛藏很多風險,幾乎想得到的政府機關都可以到舶來品街的商家進行稽查,如情治單位、稅捐單位、衛生單位、公賣局等等,尤其在戒嚴時期更是情治單位稽查的重點,稍有不慎輕者貨品遭沒入、罰款,重則難逃牢獄之災,如有些貨品因印有簡體字或與大陸有關的肖像,被查到可能就會惹來是否為匪宣傳的疑慮;由於貨品是向船員或以跑單幫的方式購入,並無購入證明,也成為稅捐單位查核的重點。曾經發生警總派來兩部軍用大卡車,滿載武裝士兵,將德豐大樓封鎖,進行搜索,還扣押店家的商品,令人遺懼猶存。在豐厚的利潤及高風險的經營環境下,有的店家為求平安,走後門、送東西、賄賂時有所聞。

民國68年開放國人出國觀光,對舶來品街的營運影響不大,貨品來源有時店家老闆以觀光名義到國外採購,再託旅遊業者帶回,以躲避高額的關稅。1987年解除戒嚴、放寬外匯管制及開放國人赴大陸探親,對舶來品街的營運才逐漸產生影響,而步入衰退。主要原因,(一)隨著外匯管制的放寬,國人出國觀光人數增加,透過觀光已可以到國外採購;(二)以跑單幫的方式帶回舶來品,專賣有特色的舶來品商店已不限於港區;(三)貿易管制放寬之後,舶來品容易進口,一般超商和大賣場舶來品比比皆是,已和以前供不應求情況不同;(四)產業外移高消費群外移,以往傳統產業逢年過節,到舶來品街訂購禮品,現在則是數量稀少(註10)。

臺中港舶來品街的盛況從全盛時期的200餘家,到民國99年還在經營者約30餘家,民國80年代,業者組成「台中港區商業繁榮促進會」,並由臺中縣政府、經濟部等相關單位進行輔導,規劃進行造街運動,於民國90年3月31日舉行動土典禮,進行環境美化,希望結合附近的景點,如高美溼地、梧棲觀光魚市,及藝文活動,成為休閒購物的優良環境,以再現舶來品街的風華。

註1: 洪敏麟,《臺灣舊地名沿革》第2冊,頁159-160。臺中:臺灣省文獻委員會,民73。

註2:黃海泉,《梧棲沿革誌》手稿本。

註3:洪麗完,<從一張古文書管窺清代的梧棲港>,《臺灣史研究通訊》第10期,頁8。臺北:中央研究院臺灣史田野研究室,民78.03。

註4:臺灣總督府交通局道路港灣課,《臺灣的港灣》,頁152。臺北:吉村商會,昭和10年9月。

註5:戴寶村,《臺中港開發史》,頁125。豐原:臺中縣立文化中心,民76.05。

註6:董倫岳,《咱懷念梧棲街新高港老相片專輯》,頁35。梧棲:梧棲鎮公所,民87.03

註7:黃海泉,《梧棲沿革誌》手稿本。

註8:黃海泉,《梧棲沿革誌》手稿本。

註9:政府出版資料回應網,open.nat.gov.tw/OpenFront/report/report_detail.jsp?sysId「梧棲鎮公所老街參訪及都市發展建設成果<奧地利、捷克>觀摩考察報告」頁16-17。梧棲:梧棲鎮公所,民97.11。

註10:臺中港舶來品街的興起主要從採訪顏貴深訪談內容整理而成,顏先生在舶來品街經營瑞慶行,地址梧棲鎮臨港路3段732號。

梧棲港的開發和街市的形成

梧棲位於清水隆起海岸平原,在牛罵溪入海分汊處,因有五條港汊而得名,舊稱五汊,清光緒17年(1891)地方人士將「五汊」雅化為「梧棲」。據族譜資料,在康熙中葉就有安溪人王承詔入墾(註1) ,其後漢人陸續進入開墾,從乾隆35年(1770)起,與大陸福建間有帆船往來貿易,至乾隆50年前後,形成街市。梧棲港(指現在的頂寮、下寮、中正、中和、文化、安仁及草湳里等)的開發,先由南簡庄紀德在濱海沙丘捕魚曬網築寮,稱網罟寮(為今頂寮里)。而後有李姓十餘戶建屋在網罟寮之南,稱魚寮(今下寮里),後來紀姓在大溝(今錦成橋)之北築屋而居,雜姓聚居大溝之南,另成聚落稱頂橫街。不久在頂橫街南下塭堤岸,再開一街,稱下街又稱中街(今之梧棲路),當時人口約四百人,咸以捕魚為生。街市南方的草湳一帶荒埔,則至道光5年(1825)始由紀于振著手墾成,梧棲港的開拓工作,乃告完成(註2) 。可見梧棲港的開發是由北而南,次第完成。

梧棲港口位置的變化

梧棲港口的位置受天然及人為環境的影響,位置幾經變化。道光初年福建船戶曾培世發現頂寮西北的塭仔寮(位於現在清水鎮)海灣更適合船舶出入,於是大小船舶往來更為頻繁,商業興盛。道光12年(1832)港澳受泥沙影響,航道及船舶貨棧皆南移,民眾築屋漸多,安塭界乃成街市。道光25年(1845)塭前正式開港,船泊可直入寄泊,梧棲港更加繁盛(註3) 。道光末年(1848年左右)港口移至街區南邊的「竹筏頭」,再南移「翻身港」、「大港」,1860年代港址再移「新港」即「安良港」(永安里海岸)。光緒13年(1887)船舶改泊塗葛堀(註4) 。日治初期及中期隨著港口狀況變化船舶有時停靠塗葛堀,有時停靠梧棲港或兩者均可停靠,但因塗葛堀地點較偏僻,只供船舶貨物起卸,市況仍不如梧棲。後因基隆、高雄兩港及縱貫鐵路建設完成,使臺灣貿易轉向南北兩港,促使梧棲港沒落,總督府在昭和7年(1932)撤銷稅關支署,改設監視署,從此無商船出入紀綠(註5) 。昭和14年(1939)日本第74次帝國會議決定在梧棲建港,港名稱為「新高港」,計畫興建成商、工、漁業兼備的國際港口,於同年9月25日舉行起工儀式(註6) ,後來太平洋戰爭爆發,戰爭末期因物資缺乏,於昭和19年(1944)7月停工。

梧棲的舊舶來品街

梧棲港口位置雖歷經變化,唯舶來品交易所形成的市街係以北從錦成橋南至民生路的梧棲路兩旁為主,也就是現在的梧棲老街。貨物則依港口位置變化在頂下車埕起卸,頂車埕位於現在中正里舊稱大溝南岸頂橫街北側,長興宮一帶,道光年間海水漲潮時,船隻可以進出,沿岸有成排棧間,成為貨物的集散地。下車埕位於現在民權街以北,西建路以西,萬興宮一帶,是咸豐、同治年間,港口向南移至新港後,成為貨物集散地,因在頂車埕之南,稱為下車埕。在短短的不到500公尺的梧棲路周圍創建於清代的廟宇就有5座之多,分別為位於現在中正里的長興宮、保安宮;中和里的朝元宮、真武宮、萬興宮,可見當時的繁盛程度。

黃海泉所著的《梧棲沿革志》記載梧棲港街在道光年間盛況如下:「清道光戊申(28年)起大小行棧有五黃十八蔡之多,其他雜姓共四十六店,楊姓富冠一方,有泉廈郊二郊,廈郊則與鷺江漳邑通商,泉郊則與泉邑汕頭等處往來,商旅日約千計,民戶八十餘,業商達三分之一,大半賴斯港維生,港灣桅牆如林,貨積如山,竹筏四十餘隻,陸海之牛車四十餘輛,溪船十餘隻,鞍邊船十餘隻,船舶往來每年均超過六百餘次」(註7) 。當時的五黃十八蔡中的福川堂商號迄今還保留,原為中葯房,現已移至附近店面成為中醫診所。

清領及日治初期,梧棲與大陸華南之間的貿易,輸出以稻米及樟腦等農產品為大宗,輸入則以日用雜貨為主,包括布類、陶瓷、金銀紙、藥材、木材、煙草、牛皮、桐油、雜鐵等。這些商品在梧棲形成熱絡的交易街市。

戰後初期(民國34年至38年)梧棲與大陸恢復貿易,溫州、福州、廈門、泉州、汕頭等地的船隻絡繹不絕,為因應資金流通之便,有臺灣銀行與彰化銀行在梧棲設立分行,當時的行棧約有3、40家,茶樓酒家20餘家,梧棲呈現繁榮的景象。當時居民將茶樓、酒家和旅社從北至南編成一首唸謠:「春花來來四隻馬,埔里出來遊世界,-----」可惜受訪耆老已無法全部記住。由於當時大陸正處於內戰,物資匱乏,米、糖成為輸往大陸的大宗農產品,大陸帆船運來的有木材、魚類等。

民國38年政府撤守來臺,為防共軍滲透,臺中港遭封鎖,除本地船隻外,不准其他船隻進入,貿易中斷,短暫繁榮成為過眼雲煙(註8),港口復建工程也在民國39年11月停工,梧棲街市況歸於蕭條。

臺中港的興建,並沒有使梧棲老街恢復往日的盛況,尤其建港抽取海砂填平文化路以東的農地、墓地,成為新的開發區後,新建築林立,加上鎮公所、戶政事務所、派出所、菜市場、新天地餐廳等相繼遷移至開發區,使梧棲老街人口外移,頗有繁華不再的感覺,還好創建於清代的廟宇依舊屹立不搖,每逢農曆初一、十五及祭典吸引不少的人潮。原頂車埕的大溝被覆蓋後成為公園,位於公園下的河道成為家庭廢水的排放通道;下車埕的菜市場遷移後,人潮也迅速消退,雖有零星攤位留下,但市況已不可同日而語。梧棲老街雖不像往日的繁榮,但很多日治時期的建築卻保留完好,尤其近年來梧棲鎮公所正推動梧棲老街再造計畫,規劃建置入口意象、導覽系統、街道舖面及照明改善、電力及管線設施地下化,設立特色商店街區、生活藝文區及優質民生街區(註9) ,希望能使老街風華再現。

臺中港舶來品街的興起

戰後初期臺灣民生凋敝,國民政府撤退來臺,積極從事經濟建設,但因嚴重通貨膨脹及國際收支失衡,乃進行嚴格的外匯管制,並禁止國人出國觀光。為扶植國內產業實施貿易保護政策,許多物品都被列入禁止或管制進口的項目,管制進口的項目或限定進口區域或採取高關稅措施。經過長期努力,民國52年對外貿易首次出超,開始累積外匯,而後臺灣經濟逐漸開始高度成長,民間富足後,連帶提高對舶來品的需求,在當時的時空環境下,促成臺中港舶來品街的興起。

政府為開發中部資源及拓展對外貿易,決定興建臺中港,第1期工程於民國62年11月開工,至65年10月完工,並開放營運,其後各期工程陸續進行。臺中港舶來品街源於清水鎮槺榔里位於臨海大道的德豐大樓,這幢大樓約有30家店面,剛開始從事舶來品買賣只有3家,貨品的來源是透過停泊在臺中港的定期貨輪由船員攜帶上岸,由於生意興隆,舶來品買賣逐漸擴充至梧棲鎮臨海大道東邊的店家,成為臺中港舶來品街的主要地方,在出國觀光尚未開放前,貨品的來源除了船員攜帶上岸,有的店家老闆在公司掛名業務經理,以考察名義,到國外採購,再託船員帶回。民國73年約20餘家,全盛時期是在民國75-76年之間,約有200餘家。

當時舶來品街主要的商品來自香港與大陸,種類繁多,以民生、民藝品為主,如服飾、茶葉、茶具、民藝品、藥材、煙酒等等。經營者回憶當時盛況,每日清晨5點開始營業至隔日凌晨1點才能休息,假日買東西要排隊,舶來品街人山人海,每月營業額超過100萬元以上的商家大有人在。店面租金由剛開始每月約5,000元,逐年提高,至全盛時期每月租金要50,000-60,000元之間。房價也跟著三級跳,土地約25坪,地上4樓含地下室,建坪約100坪,要價1,600餘萬元。假日在店家門口擺攤賣毛衣或烤玉蜀黍,每日的營業額也可達到15,000元左右,可見市況的繁盛。

舶來品街的營運雖然有豐富的利潤,但也潛藏很多風險,幾乎想得到的政府機關都可以到舶來品街的商家進行稽查,如情治單位、稅捐單位、衛生單位、公賣局等等,尤其在戒嚴時期更是情治單位稽查的重點,稍有不慎輕者貨品遭沒入、罰款,重則難逃牢獄之災,如有些貨品因印有簡體字或與大陸有關的肖像,被查到可能就會惹來是否為匪宣傳的疑慮;由於貨品是向船員或以跑單幫的方式購入,並無購入證明,也成為稅捐單位查核的重點。曾經發生警總派來兩部軍用大卡車,滿載武裝士兵,將德豐大樓封鎖,進行搜索,還扣押店家的商品,令人遺懼猶存。在豐厚的利潤及高風險的經營環境下,有的店家為求平安,走後門、送東西、賄賂時有所聞。

民國68年開放國人出國觀光,對舶來品街的營運影響不大,貨品來源有時店家老闆以觀光名義到國外採購,再託旅遊業者帶回,以躲避高額的關稅。1987年解除戒嚴、放寬外匯管制及開放國人赴大陸探親,對舶來品街的營運才逐漸產生影響,而步入衰退。主要原因,(一)隨著外匯管制的放寬,國人出國觀光人數增加,透過觀光已可以到國外採購;(二)以跑單幫的方式帶回舶來品,專賣有特色的舶來品商店已不限於港區;(三)貿易管制放寬之後,舶來品容易進口,一般超商和大賣場舶來品比比皆是,已和以前供不應求情況不同;(四)產業外移高消費群外移,以往傳統產業逢年過節,到舶來品街訂購禮品,現在則是數量稀少(註10)。

臺中港舶來品街的盛況從全盛時期的200餘家,到民國99年還在經營者約30餘家,民國80年代,業者組成「台中港區商業繁榮促進會」,並由臺中縣政府、經濟部等相關單位進行輔導,規劃進行造街運動,於民國90年3月31日舉行動土典禮,進行環境美化,希望結合附近的景點,如高美溼地、梧棲觀光魚市,及藝文活動,成為休閒購物的優良環境,以再現舶來品街的風華。

註1: 洪敏麟,《臺灣舊地名沿革》第2冊,頁159-160。臺中:臺灣省文獻委員會,民73。

註2:黃海泉,《梧棲沿革誌》手稿本。

註3:洪麗完,<從一張古文書管窺清代的梧棲港>,《臺灣史研究通訊》第10期,頁8。臺北:中央研究院臺灣史田野研究室,民78.03。

註4:臺灣總督府交通局道路港灣課,《臺灣的港灣》,頁152。臺北:吉村商會,昭和10年9月。

註5:戴寶村,《臺中港開發史》,頁125。豐原:臺中縣立文化中心,民76.05。

註6:董倫岳,《咱懷念梧棲街新高港老相片專輯》,頁35。梧棲:梧棲鎮公所,民87.03

註7:黃海泉,《梧棲沿革誌》手稿本。

註8:黃海泉,《梧棲沿革誌》手稿本。

註9:政府出版資料回應網,open.nat.gov.tw/OpenFront/report/report_detail.jsp?sysId「梧棲鎮公所老街參訪及都市發展建設成果<奧地利、捷克>觀摩考察報告」頁16-17。梧棲:梧棲鎮公所,民97.11。

註10:臺中港舶來品街的興起主要從採訪顏貴深訪談內容整理而成,顏先生在舶來品街經營瑞慶行,地址梧棲鎮臨港路3段732號。

《臺南吳郡山家族發展史-以彰化平原的開發為中心》

發行人:林金田

撰稿人:謝英從

出版單位:國史館臺灣文獻館

定價:280元

出版日期:中華民國99年4月

郵撥帳號:21271761

戶名:國史館台灣文獻館,

吳郡山家族世居今臺南市忠義路,清代稱為「竹仔街」,故有「竹仔街吳」之稱。與「枋橋頭吳」、「磚仔橋吳」並稱「府城三吳」,與當時做篾街黃本淵、總趕宮黃拔萃、新港墘黃氏及頂南河石鼎美等家族齊名,號稱「三吳三黃一石」,吳郡山家族的研究,臺灣史學界頗少觸及,僅早年臺南文獻前輩盧嘉興先生著述有所著墨。本書由謝英從執筆,謝君世居彰化永靖,該地為吳郡山所拓湳港西莊範疇。謝君先從地方零星史料著手,鍥而不捨,進而發現彰化十三甲大宗的文獻史料,以此史料為基礎,深入各房探查,終於取得豐富史料。透過考證及歸納分析,重新建構吳郡山家族的發展史,自醞釀迄成書,先後20年,為臺灣家族史研究力作之一。

謝英從君,1991年中國文化大學研究所畢業,碩士論文為《永靖︰一個彰化平原的鄉鎮社區發展史》,初期其研究主題大都與永靖相關,再由永靖與臺灣其他地區接軌,如1995年的〈從「謝平安」祭祀活動看永靖地區的村落〉論文,2002年彰化縣文化局專著《清季彰化郵驛道路研究調查》,以至本書的完成,由點而線,由線而面,堪稱力作。謝君曾擔任本館前身臺灣省文獻會研究員,後任教大葉大學,旋進入臺北市政府為文化局專員。不久,拔擢為臺北市二二八紀念館館長,多所擘劃,臺北的「臺灣新文化運動紀念館」每年規劃三檔特展,主要與日治時期臺灣文化協會有關,謝君功不可沒。

本書研究的區域涵蓋吳郡山家族主要分布區─臺南、彰化及臺中等三個縣市,尤其著重於彰化平原的開發。臺南方面,以族譜、文書資料為基礎,參以清代府城各類碑碣資料,建構該家族在府城的完整足跡。入彰的發展,則包括吳文海入墾湳港西莊及水漆林莊、吳文清建立水漆林莊吳郡山館業、吳世同入墾東螺西保十三甲、吳師舜建立十三甲館等,以及租業的管理與紛爭。並及於當時亦屬彰化縣轄境,今為臺中縣太平鄉車籠埔的吳鸞旂一支。本書在時間斷限方面,始自吳郡山臺灣開基祖吳錫泰於永曆16年(1662)隨鄭成功部隊移居臺南,歷經清代、日治時期,迄至民國36年(1947)第十代吳樹長為止,共十代285年的歷史。

發行人:林金田

撰稿人:謝英從

出版單位:國史館臺灣文獻館

定價:280元

出版日期:中華民國99年4月

郵撥帳號:21271761

戶名:國史館台灣文獻館,

吳郡山家族世居今臺南市忠義路,清代稱為「竹仔街」,故有「竹仔街吳」之稱。與「枋橋頭吳」、「磚仔橋吳」並稱「府城三吳」,與當時做篾街黃本淵、總趕宮黃拔萃、新港墘黃氏及頂南河石鼎美等家族齊名,號稱「三吳三黃一石」,吳郡山家族的研究,臺灣史學界頗少觸及,僅早年臺南文獻前輩盧嘉興先生著述有所著墨。本書由謝英從執筆,謝君世居彰化永靖,該地為吳郡山所拓湳港西莊範疇。謝君先從地方零星史料著手,鍥而不捨,進而發現彰化十三甲大宗的文獻史料,以此史料為基礎,深入各房探查,終於取得豐富史料。透過考證及歸納分析,重新建構吳郡山家族的發展史,自醞釀迄成書,先後20年,為臺灣家族史研究力作之一。

謝英從君,1991年中國文化大學研究所畢業,碩士論文為《永靖︰一個彰化平原的鄉鎮社區發展史》,初期其研究主題大都與永靖相關,再由永靖與臺灣其他地區接軌,如1995年的〈從「謝平安」祭祀活動看永靖地區的村落〉論文,2002年彰化縣文化局專著《清季彰化郵驛道路研究調查》,以至本書的完成,由點而線,由線而面,堪稱力作。謝君曾擔任本館前身臺灣省文獻會研究員,後任教大葉大學,旋進入臺北市政府為文化局專員。不久,拔擢為臺北市二二八紀念館館長,多所擘劃,臺北的「臺灣新文化運動紀念館」每年規劃三檔特展,主要與日治時期臺灣文化協會有關,謝君功不可沒。

本書研究的區域涵蓋吳郡山家族主要分布區─臺南、彰化及臺中等三個縣市,尤其著重於彰化平原的開發。臺南方面,以族譜、文書資料為基礎,參以清代府城各類碑碣資料,建構該家族在府城的完整足跡。入彰的發展,則包括吳文海入墾湳港西莊及水漆林莊、吳文清建立水漆林莊吳郡山館業、吳世同入墾東螺西保十三甲、吳師舜建立十三甲館等,以及租業的管理與紛爭。並及於當時亦屬彰化縣轄境,今為臺中縣太平鄉車籠埔的吳鸞旂一支。本書在時間斷限方面,始自吳郡山臺灣開基祖吳錫泰於永曆16年(1662)隨鄭成功部隊移居臺南,歷經清代、日治時期,迄至民國36年(1947)第十代吳樹長為止,共十代285年的歷史。

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved.

館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:https://th.hamastar.com.tw/

發行人:林金田

行政指導:歐素瑛

總編輯:劉澤民

執行編輯:邱滿英

編輯小組:李西勳 洪瑞豐 林志祥 邱滿英 黃淑惠 鐘登崇 王嵐渝 謝東勝 黃啟泰 洪明河