近期活動

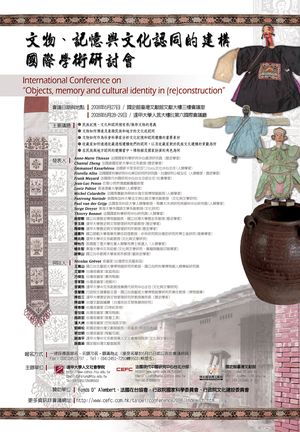

文物、記憶與文化認同國際研討會

研討會地點與日期:2008年6月27日,國史館臺灣文獻館文獻大樓三樓會議室(南投市中興新村)

2008年6月28-29日,逢甲大學人言大樓第六國際會議廳(台中市)

第一天

第二天

第三天

研討會議題:

無論在新興或古老的國家裡,地方或民族的文化與認同,都是不斷地交織、再交織。受到政治、文化和社會變遷的刺激,在我們生活的世界中,經常不斷地浮現出各種文化與認同,有一直存在卻被忽視的,也有新形成的。然而所有的文化與認同,都是奠基於特定的歷史和傳承,並以此為基礎建構出新的意義與詮釋。

有形及無形的文物,正是位於這些記憶與過程的核心。所有文物皆表達了民族的文化與認同,文物同時造了文化與認同的概念;它們是灌溉集體記憶和跨世代文化認同的重要角色。此外,文物是可收藏的物品,一旦它們被博物館或私人收藏加以分類和編目,它們將成為瞭解地方及民族文化的記敘與建構的重要物質。

經過長期對地方文化的忽視,自九十年代中期開始,台灣中央及地方政府開始發展以台灣為中心的文化政策,並且以在各地興建博物館為特色(如台東的國立台灣史前文化博物館、鶯歌陶瓷博物館,以及台南的國立台灣歷史博物館)。同時,私人的小型博物館也如同雨後春筍般浮現,私人收藏家所創造出的收藏品數量,則是前所未有地激增,這一點可從古董店的和台灣文物收藏專書的流行與普及反映出來。大部分的收藏以民俗文物及生活用品為主,包括歌謠與音樂、雕刻、書籍、木偶(布袋戲)、陶瓷、工具,工業產品及消費品。

會議的主要目標將鎖定在台灣的當代文化,並以國外經驗做為比較,以探討有形/無形文物與文化之間的關連。我們將檢視文物在建構地方及民族認同上所扮演的角色,研究途徑包括探討文物收藏的過程、博物館及文化機構的運作、以及人們如何使用文物來宣稱他們文化的獨特性。

在這場研討會裡,文物將被視為記憶和文化的來源。而具備所謂通俗文化及生活用品的文物,如陶瓷、服飾及時尚、偶藝、音樂與歌謠等等,則是會議討論的焦點,涵蓋的時期從十九世紀到當代。我們另一項特殊的興趣在收藏家,收藏品,博物館與文化建設機構在保存現有文化和認同的作法。

主要議題:

- 民族記憶、文化和認同裡有形/無形文物的意義

- 文物如何傳達及象徵民族和地方的文化或認同

- 文物如何作為社會科學家分析文化記憶和認同建構的重要素材

- 收藏家如何透過收藏過程建構他們的認同,以及收藏家對於民族文化建構的貢獻為何

- 在民族與地方認同的建構當中,博物館及國家扮演的角色為何

次主題可包括:

- 現代化與傳統的再創造

- 「正宗」(authentic)文物的商業化和文化認同

- 表達混合性(metissage)與文化融合的文物

與會人員:

國內外(法國、美國、香港)的歷史學家、社會學家、人類學家、博物館研究專家,以及個人收藏家

其他文化活動:

- 國史館台灣文獻館館藏觀摩

- 收藏品展示

- 版印動手做

國史館臺灣文獻館

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 發行人/謝嘉梁 行政指導/林金田 總編輯/蕭富隆 執行編輯/洪明河 編輯小組/邱滿英 林志祥 黃淑惠 鐘登崇 黃啟泰 蔣美貞 洪明河 吳致穎 吳冠錄 館址:54043南投市光明一路254號 電話:049-2316881

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 發行人/謝嘉梁 行政指導/林金田 總編輯/蕭富隆 執行編輯/洪明河 編輯小組/邱滿英 林志祥 黃淑惠 鐘登崇 黃啟泰 蔣美貞 洪明河 吳致穎 吳冠錄 館址:54043南投市光明一路254號 電話:049-2316881