民俗文物小常識

送灶神

文/黃淑惠/本館採集組編纂農曆十二月二十四日,是臺灣民間傳統送灶神的日子。灶神,又稱「司命灶君」,主家宅之福祿,於歲末年終結算一家之行事善惡,返回天庭報告。為了希望灶神向天神多說好話,祈能迎福去災,所以送灶神的祀品多為甜品,如湯圓、麥芽糖等。另外也有「醉司命」的習俗,用酒糟塗抹灶門,企圖讓灶神醉醺醺,沒辦法報告家人的壞作為。謝灶討好灶神無非是期許「好話傳上天,壞話丟一邊」。送灶神後,至大年初四,再迎灶神(圖1)。

「灶」為舊時生火的設備,以泥石或磚土砌成。灶內置柴生火,灶上置鍋,以煮食。(圖2)臺灣傳統上稱廚房為「灶腳」,至於灶旁生火時所坐的椅子,就叫「灶腳椅」(圖3)。在灶口上方的拱形裝飾瓦片,以形為名,稱為「灶眉」(圖4),選用耐火燒高溫的材質作成。

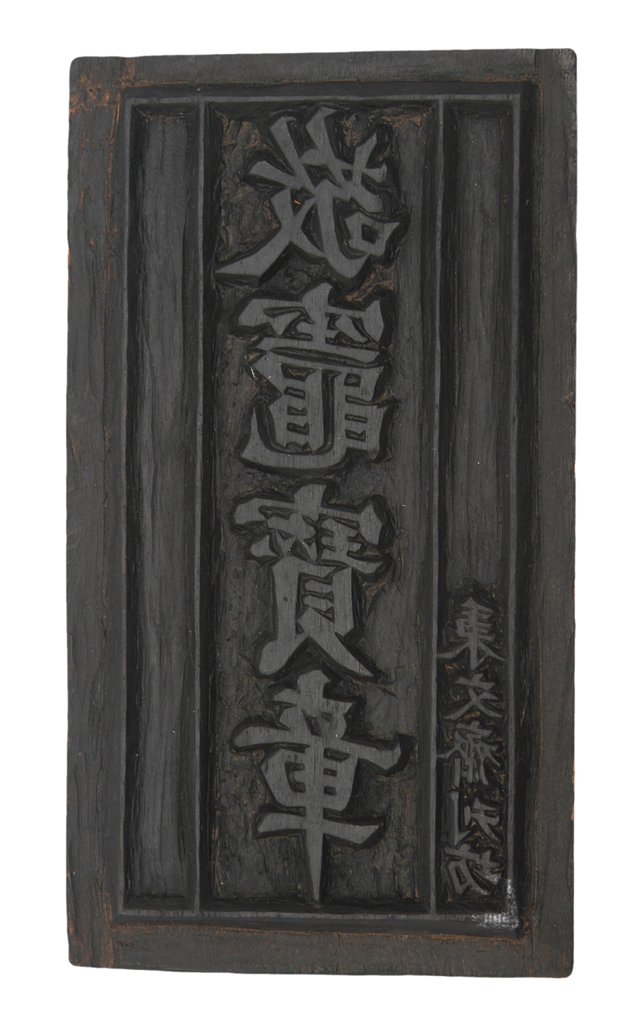

一般有關灶神之善書有《敬灶全書》、《敬灶章》等。本館典藏之《敬竈寶章》印版數片,是為印刷書籍用的雕版(圖5)。「竈」字,音義同「灶」字,《敬竈寶章》其內容即為《敬灶(竈)章》,加「寶」字係為突顯其尊貴。書中介紹司命灶君、敬神宜忌,以及民居常見疾病醫方等。

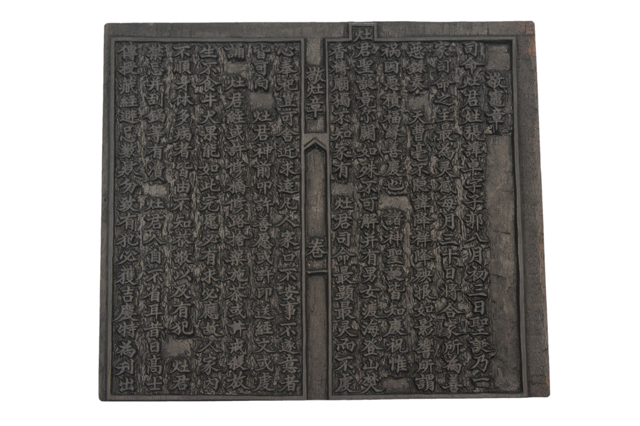

敬竈章文首,「司命灶君姓張諱卓字子郭,八月初三日聖誕,乃一家司命之主」(圖6)。有關灶君何人,傳說紛紜,有關其姓名為張宙或張單的說法僅是其一,文中所謂「張諱卓字子郭」之「諱卓」,乃為避免直呼其名(宙或單)不敬,另以他字「卓」代之。

現今所謂「司命灶君」,在古代周朝時,「司命」與「灶」實則分立。在《禮記.祭法》中所載「王為群姓立七祀:曰司命,曰中溜,曰國門,曰國行,曰泰厲,曰戶,曰灶。王自為立七祀」。由此知,在七祀中,司命與灶各有所掌,司命主督察人命,灶神主飲食(註1) 。而後,將二種職能合一,即主飲食之灶神亦知性命、錄善惡等。

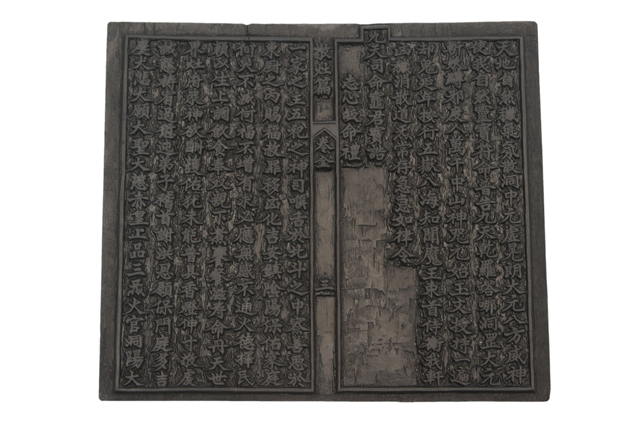

文曰灶君之職能為「一家之主五祀之神,司喉舌於北斗之中,察善惡於東廚之內,賜福赦罪,移凶化吉,安鎮陰陽,保佑家庭」(圖7)。其間所謂五祀,在《太平御覽.禮儀部八》中,「《漢書》議曰:祠五祀,謂五行金木水火土也。木正曰勾芒,火正曰祝融,金正曰蓐收,水正曰玄冥,土正曰后土,皆古賢能治成五行有功者也,主其神祀之。」也有謂之五祀為「門、戶、灶、井、中霤(註2) 」。依灶君之職能而言,灶神也可以說是家戶之神。

註1:《太平御覽》.禮儀部八.五祀。

註2:中霤,戶內之土,為便於理解,或許也可解釋為地基主。

國史館臺灣文獻館

館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881

館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881

| 發 行 人 | :張鴻銘 |

| 行 政 指 導 | :劉澤民 |

| 總 編 輯 | :王希智 |

| 執 行 編 輯 | :黃淑惠 |

| 編 輯 小 組 | :石瑞彬 蕭碧珍 林志祥 洪明河 |