臺灣人‧臺灣事

1910年哈雷彗星造訪地球

文/李澍奕/本館編輯組專員每隔75.3年回歸的哈雷彗星,是科學上第1個可驗證回歸的彗星(1P/Halley,P指的是「短周期彗星」的編號,依發現的時間排序,後多以發現者做命名),因而使愛德蒙•哈雷(Edmond Halley,1656-1742)這位17世紀英國天文物理學家,憑藉著於1705年發表預測其公轉軌跡和回歸年份之論文,成為在歷史留名的科學家。從愛德蒙哈雷預測的第1個回歸年份1759年3月開始算,接下來回歸的近日點(此為哈雷預測數據的近日點perihelion,受限各年代技術,並非首次被觀測的紀錄)分別是1835年11月、1910年4月、1986年2月等,而在這個日期的前後1年陸陸續續就有各地觀測的紀錄。本次就來聊聊1910(明治43)年的哈雷彗星造訪地球時,臺灣各界的反應。

明治29(1896)年3月30日敕令97號公布的「臺灣總督府測候所官制」,同年成立的臺北、臺南、恆春、澎湖等測候所,臺北的主要成員近藤久次郎(技手兼所長,如註一)、技手小野岐、寺本貞吉、大井戶清、遠藤貞雄、西澤藤太郎、安井鎌三郎等,其中近藤久次郎的專長是地震觀測,寺本貞吉曾測量玉山高度,遠藤貞雄曾為東京氣象臺技師等等。從上面的人事看來,臺灣各地測候所的技師專長是以地震、氣象等為主,較少專攻天文者。而從日本的學術史來看,天文學門被解禁成學問也是明治3(1870)年文部省天文暦道局成立後的事情,明治10(1877)年東京大學成立法、醫、文、理四學部,在理學部設置「數學物理學及星學科」,才開始將天文學設置在一般學科中;而帝國第二學府京都大學也直到大正10(1921)年才成立類似的宇宙物理學系。因此除非讀東京大學理學部或京都大學,否則是難以接觸天文及星象的。事實上東大星學科從創系到大正7(1918)年之間,也才產生20位畢業生,都沒來臺灣服務過。

即使如此,天文的奇異現象也會造成當時民眾的恐慌,因此近藤所長也需不時在媒體發表一些除魅文章。如明治33(1900)年8月14日那幾天的中午,在太陽旁邊出現荔枝大小的「惑星」(わくせい)並可用肉眼觀測,民眾見狀開始燒紙錢祈福,近藤就說那只是在太陽旁的「遊星」,不需恐慌(明治時期「惑星」、「遊星」等都指「行星」,表示這個現象可能是太陽系行星或小行星剛好運行到近日點被觀測)。而明治34(1901)年觀測到臺東高達36度的氣溫,近藤所長也解釋焚風(ホーン風)的形成原理,和臺東附近的2,000公尺海岸山脈有關。

明治40(1907)年8月12日,在臺灣天空被目擊到有彗星的出現,因此隔天《臺灣日日新報》也刊出了臺北測候所近藤所長的專訪。近藤在文中表示昨天半夜兩時在東方出現1顆彗星,向東北邊獵戶座腰帶三星方向飛去後消失,在東京天文臺也有觀測到,因此相關觀測紀錄以電報通知東京。而根據天文學者研究,彗尾長數千萬里,是因為彗星及太陽所帶同性電氣互相排斥所致(即太陽輻射影響彗星,由EF Nichols於1903年"The Application of Radiation Pressure to Cometary Theory"一文提出)。歐美各大天文臺近年開始組成彗星獵人(Comet Hunter),將彗星研究列入專門領域。其中有每3.25年就繞太陽1周的最短周期勇克彗星(comet Encke),76年來1次的哈雷彗星,有的數千年來1次,而彗星的軌道也多是以拋物線進行橢圓形運動。其實彗星在天空是常見的現象,通常全世界都可以看到。比方說今年6月1日在義大利的尼斯天文臺、6月10日美國普林斯頓天文臺目擊到同1顆彗星。因此說彗星是兵亂的徵兆,是太迷信了。

明治40(1907)年9月14、15日的《臺灣日日新報》,就刊出〈本島人的彗星觀〉一文,由鳳山廳楠仔坑街吳尚仁所寫,其時為鳳山廳總務課參事,文中認為本島人(即臺灣人)認為長尾星(即彗星)出現後3年內必然有大災殃,包含水難火災戰爭饑饉惡疾等,而看到彗星的地點更是嚴重。吳尚仁反駁說天空非只當地人可見,是萬國人民都看到的,因此全世界都應該會出現災難。另外本島人也會從彗星長度、亮度等認為越長越亮越具凶兆。吳尚仁反駁彗星曾出現在周威烈王、明萬曆、清康熙年間,都是又長又亮的,但當時風調雨順國泰民安。反而乾隆道光年間沒有長尾星,卻發生饑荒反亂。而戴萬生天地會事件發生時有目擊彗星紀錄,不過在事件即將平定前1年,北方也出現彗星,好似預告即將平亂。另外就是發生甲午戰爭、日俄戰爭、八國聯軍等近年來出現最大的動亂事件之前後幾年,在中國各地都沒有目擊彗星的紀錄,因此以結果論說彗星做為占卜吉凶並不夠準確。不過對原住民來說,如大湖支廳的原住民也認為彗星的意義是帶來戰亂,阿緱廳的原住民則認為彗星會形成很多小流星打傷地上的人,而且會帶來頭目死亡的預兆。

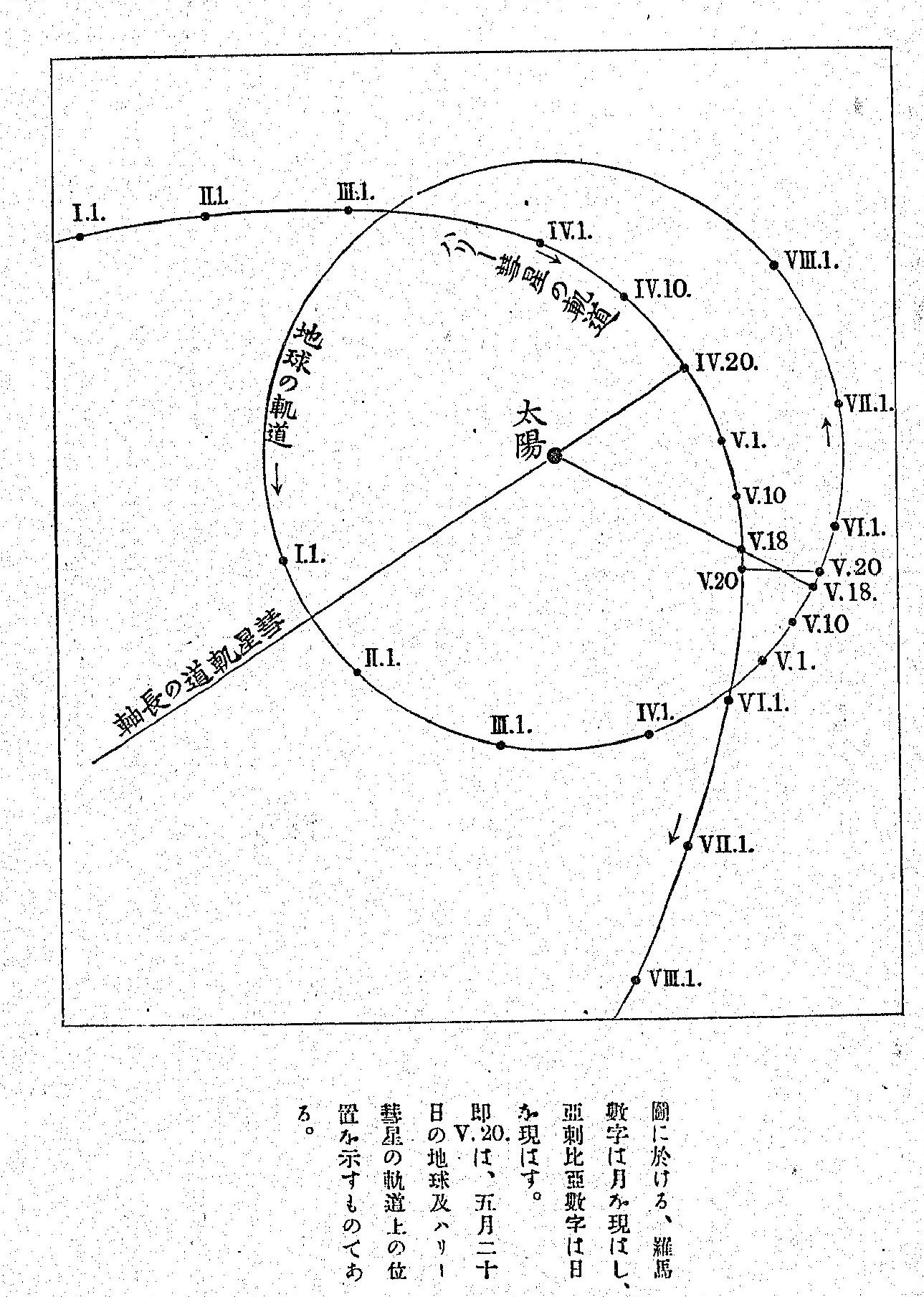

《臺灣日日新報》於明治42(1909)年12月10日刊出〈75年一遇的哈雷彗星〉一文,文中表示德國的王座山天文臺已經在同年9月11日拍攝到哈雷彗星,出現在赤緯(Dec)17度17分 、赤經(AR)6度18分的天空,全地球都在歡迎這個闊別27,865日的嬌客,亮度是3等星,隔年1月開始就從赤緯11度8分赤經2度27分處向西移動,到4月22日移動到赤緯6度38分赤經23度41分為最大近日點,而4月16日到5月18日時離地球最近,將是最容易觀察時間,肉眼就有機會看到。

明治43(1910)年1月29日下午6點半左右,臺北測候所近藤所長表示觀測到彗星,但因為和預測軌道可見的時間差不少,因此並非哈雷彗星,而是美國普利斯頓天文臺丹尼爾教授於前1年12月6日發現的新彗星(33P/Daniel),而這個新彗星也在1月26日由在基隆外海的臺南丸船上被目擊。同時近藤所長宣布今年除了哈雷彗星和丹尼爾彗星之外,還有10月24日通過近日點的法葉(4P/Faye)彗星,這顆彗星每7.1年就會公轉太陽1次。

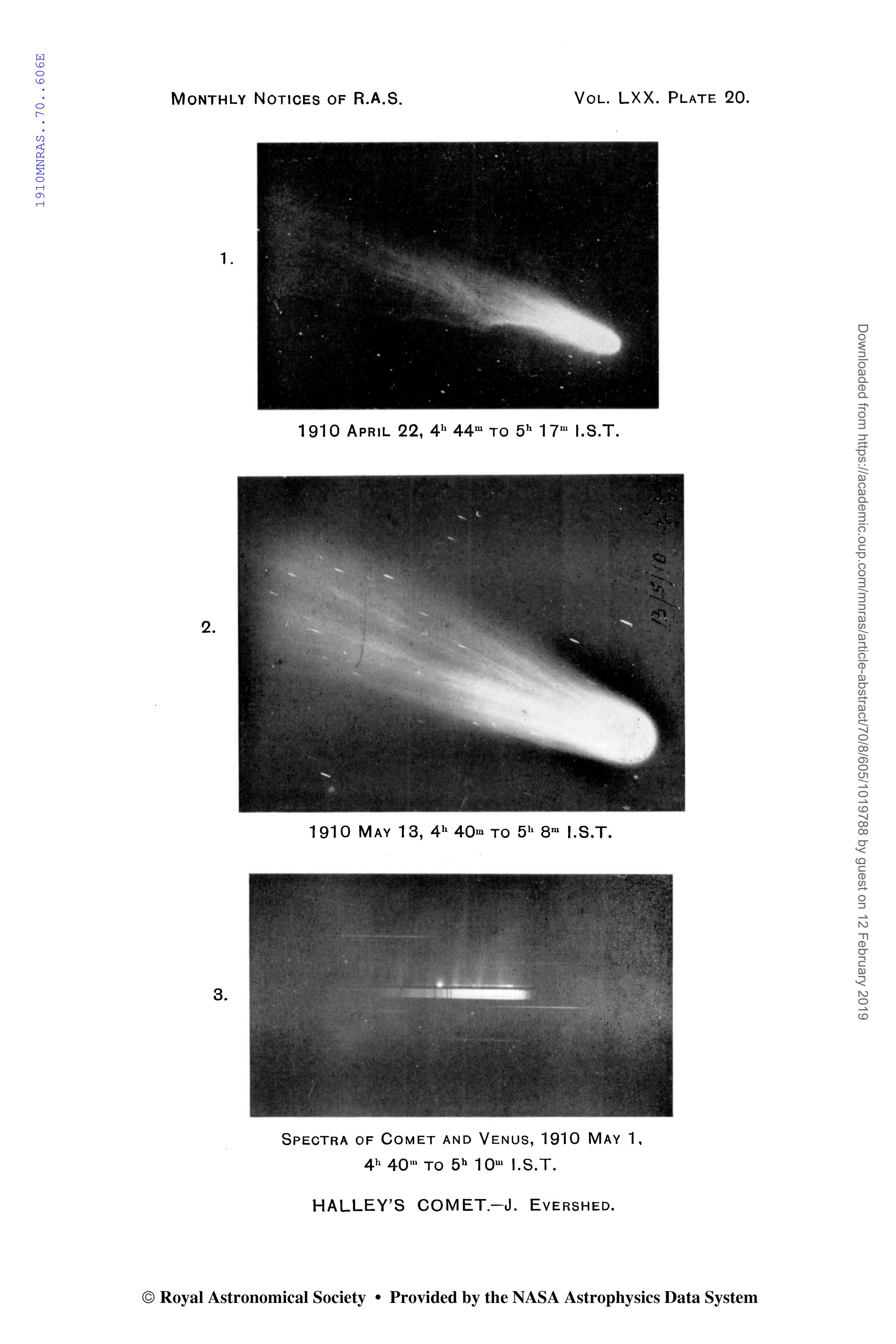

臺北測候所2月起在金星右上方逐漸觀察到哈雷彗星的樣子,而在東京天文臺也有類似的發現。4月開始在太陽赤緯8度魚星座左右,4月2日在基隆外海的臺南丸也看到,彗星與上弦月平行出現。4月22日臺南丸在海上也看到觀測,大概是5等星亮度。恆春測候所在5月2日清晨4點半,在金星的旁邊低點發現彗星,可能就是哈雷彗星。5月3日東京天文臺觀測到哈雷彗星在離地球4,200萬哩的距離,彗尾長約1,300萬哩;5月13日以在金星約10度、彗尾30度;5月18日因通過太陽造成小部份的日蝕現象;而媒體特別標明,5月19日上午10:22到11:22之間1小時,是在臺灣以肉眼觀測哈雷彗星的最好時刻。但因為受到太陽光度的影響,所以只能用間接觀察,採用煤硝子色硝子(有顏色的玻璃片)過濾太陽光,造成大稻埕艋舺的玻璃片商店大熱賣。結果隔天的報紙以「臺北下雨,觀望不可能;臺南大晴天,觀望沒要領」為標題,就感受到民眾們的失望。同日還有1篇〈彗星之夢〉報導,就是10點左右艋舺市民扶老攜幼出門準備要看彗星,包括酒店、銀行員、各行各業都無心做事,大家擠到文武街派出所前道路上,巡查還說偶一為之無妨。然後10:50,烏雲密布,一聲雷響接下來是傾盆大雨,「彗星.....全滅,夢醒了」。5月31日〈逃去つた彗星〉,直接以「龍頭蛇尾」形容。日本全國3支觀測部隊,平山信帶領的東京天文臺,早乙女清房遠去遼寧進行天文觀測,以及近藤久次郎在臺北的觀測,在亞洲觀察的結果不盡滿意,因此本文採用1張英國皇家天文學院天文臺所觀測到的哈雷彗星圖版,以見識到彗星丰采。

最後從時任豐原保正的水竹居主人張麗俊的日記中,記載2篇在1910年哈雷彗星風潮的日誌,看臺灣民眾對於哈雷彗星風潮的一些瑣事。

5月2日

晴天,午前四時在睡夢中,被長材喚起觀彗星,此星出多不祥,在啟明星之東北,予於三月廿二早已起視一次矣。初尚短小,今愈長大,但未知主何吉凶。

5月19日

陰天,往墩買豬肉、什物,因是日庄中人隨南瑤宮天上聖母往北港進香,故諸香丁募集演唱梨園,恭迎聖母鑾駕也。近十時雨下頗大,傍【午】雨止乃歸。午后,往壇前拜聖母,向晚來賓抵十餘人而已,入夜八時客散,予亦到棚前玩戲,有頃即歸寢,細雨欲下。是日報端云:前記彗星之尾欲絆住太陽,街談巷議皆欲觀驗,適是日陰雨而無可稽焉。

從第1篇看出來張麗俊有跟風觀星,但仍認為彗星乃不祥之兆。而第2篇就是最適合觀星的5月19日,但一整天都在下雨,民眾觀星但因雨只得作罷,跟臺北的情形差不多。

(註一)近藤所長在臺服務30年奠定臺灣氣象學基礎,其中本館即曾獲花蓮氣象站退休主任陳世嵐贈送近藤所長胸像雕塑予本館典藏(請參考:https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/126/1804)。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 廖學恆 | |

| 編輯小組 | 張家榮、黃淑惠、鐘登崇、洪明河 |