館藏介紹

「石拓藏珍」補遺(二): 高雄旗津天后宮復立「船戶公約碑」採拓記事

文/何孟侯/本館採集組編纂高雄市旗津區之旗津天后宮,肇建於鄭氏時期的明永曆(註)17年(清康熙12年,西元1673年),俗稱旗津媽祖宮,為高雄地區最早供奉媽祖的廟宇,因位處打狗港(即今之高雄旗津港)船舶出入之端點,歷來即為漁民、船戶進出港口及在地居民之信仰中心。

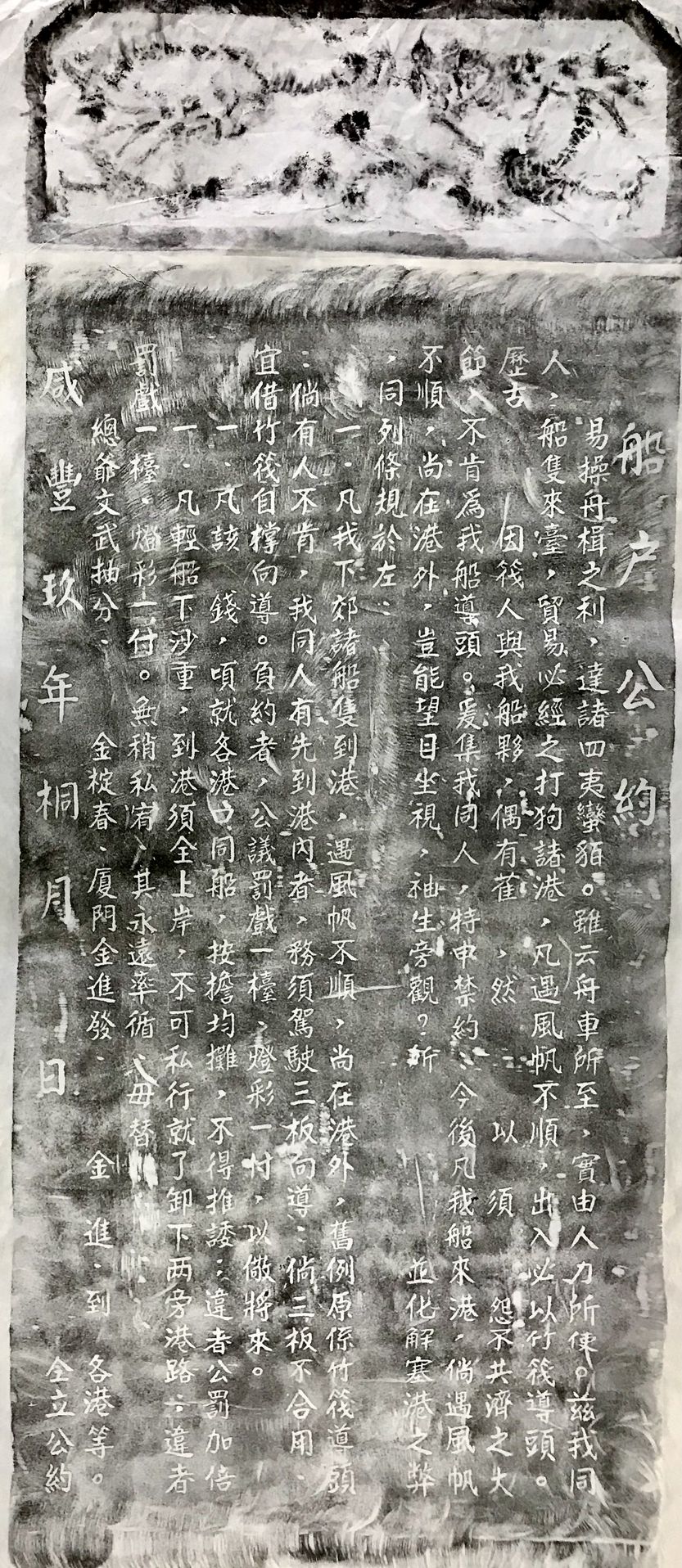

清咸豐9 (1859) 年陰曆3月,於旗津天后宮立有「船戶公約碑」一方,為打狗諸港船戶協議公約並立碑以昭信守;由碑文所記可知,當時打狗港內多淺灘、暗礁,無法容納大量船隻進港,且進港時須有竹筏或舢舨領港,因此各船戶間採取互助並定訂公約以維持進出港口秩序。從碑文中所列公約所罰則觀之,諸如:「負約者公議罰戲壹檯、燈彩壹付......」等,皆屬民間公約之性質,頗能反映當時的底層民情;現今民間慣習中仍可見以搭臺唱戲作為還願酬神、對賭承諾、贖罪洗門風等等作法沿襲下來。

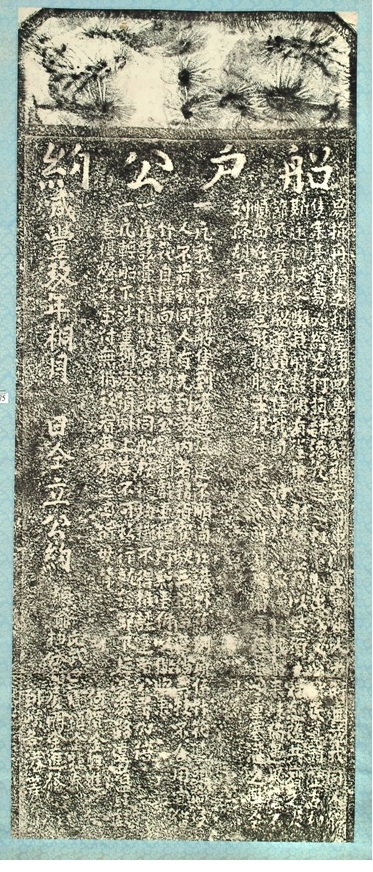

本館所藏拓本(見圖1),約於1953-1957年間,於旗津天后宮拓得;而於1985年前後,何培夫教授進行「採拓整理臺灣地區現存碑碣計畫」之際,原立之「船戶公約碑」已不存,而列入佚失。近年該宮據既有之碑文集成等文獻,將碑文內容復刻重立於廟側金爐旁。

本館採集組同仁於2022年5月2日,前往該宮採拓復立之「船戶公約碑」(見圖2),經現場勘判並經管理委員會陳冠銘主委說明,復立之新碑,實是運用了咸豐9 (1859)年所立原碑的同一塊花崗岩碑石,重刻公約原文而成;究其因,則是出於原碑曾一度為人磨去內容別做銘刻捐題之用途,近年經管理委員會研商,復又將原碑石尋回,再將百餘年前的船戶公約內容重新刻上,作為旗津天后宮歷史源流的見證物。所採之復立「船戶公約碑」拓本,待整裱建檔後,新舊二拓將會於今年7月21日上檔之「石拓藏珍-全臺佚失碑碣拓本特展」中同時展出。

參考資料:

何孟侯編著,《石拓藏珍-館藏全臺佚失拓本輯選》,南投市:國史館臺灣文獻館,民110,頁223-224。

註:鄭氏入臺後,因以「反清復明」為號召,故仍延續明朝年號紀年。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 黃宏森 | |

| 總 編 輯 | 林明洲 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 劉仁翔、謝東勝、詹梓陵、洪明河 |