臺灣人‧臺灣事

「送肉粽」與鹿港之一次不「送肉粽」紀錄

文 /張家榮 / 本館編輯組編纂信息、撓場仍有諸多科學無法驗證之處,以致人們衍生相關信仰行為,外人視為不解。例如鹿港或臺灣保存原鄉「送肉粽」,或稱為「送吊鬼」習俗,為「送煞」一種,但具「神秘色彩與爭議性」。1990年代地方文史工作者開始深入調查(註1),但仍未為大眾所周知,例如鹿港籍作家施叔青脫稿於2002年的《行過洛津》,書尾才上場的陳家三姨太上吊後,地方為此動員的儀式是未針對單一特定死亡的「暗訪」,而非所謂的「送吊鬼」(註2),或許可為此未為周知的一腳註。

資訊科技興起,有小眾披露「送肉粽」的習俗於網路社群(註3),約在2007年這個習俗又重新刊載在紙本新聞媒體(註4),成為臺灣茶餘飯後話題。而近年小說與影劇(註5)以此為素材創作,不斷湧現,或許「經由媒體渲染後,衍生出許多錯誤解讀,進而造成民眾恐慌」(註6)。

考察此一習俗之源頭,在於根深蒂固「縊(吊)鬼為祟」,甚至「縊鬼求代」的傳說。張琬聆在其〈清代筆記小說縊鬼故事〉(註7)一文中指出,南朝宋《幽明錄》,首先出現「縊鬼求代」故事:「曲阿有一人,忘姓名,從京還,逼暮不得至家。遇雨,宿廢屋中。雨止月朗,遙見一女子,來止屋簷下。便有恐難之音,乃解腰中綣繩,懸屋角自縊。又覺屋簷上有如牽繩者。此人密以刀斷綣繩,又斫屋上,見一鬼西走(註8)。」

此在清人筆記中,也有相似故事,例如《庸盦筆記》記載:「余外家顧氏,……。相傳雍正初年,有一道士過其門,忽植立瞠視曰:『吁!縊鬼入矣。』頃之,連聲稱『縊鬼』者七,乃詣閽人告曰:『此宅有七縊鬼入門,自今以後,當有七人自縊者(註9)。』」

臺灣在日治時期,亦有數起「縊鬼求代」的紀錄出現於新聞媒體,例如:「其子賜來娶某氏女為妻。新婚僅九十九日。琴瑟和調。遽爾縊死。查其原因。有謂賜來之祖父死。欲例卒哭後。婦人須回母家。謂之行口。婦循例回。比歸。即常見一婦人為之作祟。以告家人。家人不之信。亦姑置之。不圖因與夫戲。遞爾自縊。傳聞如是。其信然也(註10)。」

因此,心理上既有「縊鬼作祟」、「縊鬼求代」,則驅逐「縊鬼」成為保佑附近鄰居平安之重要工作。鹿港或臺灣送吊鬼習俗確切源流,因缺乏詳實文獻記載,已難加以考證。但同樣在日治時期,臺灣也有「驅逐縊鬼」紀錄,此事發生於苑裡庄山腳,當地有保正之妻與地方農民兩人,分別都說受到鬼魅勸說而欲尋自縊,雖然後來兩人都獲救,但地方仍延請新竹觀音、媽祖和城隍,舉行「祭典」,欲驅逐「縊鬼」(註11)。此一「祭典」和現在所謂的「送吊鬼」是否相同,亦不得而知。但可確知的是,此次想驅逐的,並不是當時實際吊死人之鬼魂,而是想像中之前不知何時已吊死,而會誘人自縊的無形鬼魅。

非實際吊死,卻辦驅逐儀式,亦可見於中國魯迅作品,〈阿Q正傳〉中,阿Q因對趙府吳媽言語無當,導致吳媽躲入房間欲尋短,後來雖被勸說出房,但阿Q仍被地保要求「趙府上請道士祓除縊鬼,費用由阿Q負擔」(註12)。魯迅童年家鄉常演出目連戲,其中《女吊》一齣即是描寫「縊女求代」的故事(註13);而魯迅在北京時曾寓居於紹興會館,會館相傳往昔曾在院子的槐樹上吊死過一位女人(註14),因此,〈阿Q正傳〉中出現「祓除縊鬼」,應與魯迅過往經驗相關。

由上述兩者可知,被「縊鬼」纏身,雖獲救而未死亡,都可能需要辦理「驅逐縊鬼」儀式,更何況是被「縊鬼」纏身,而真自縊而亡的人,更會引起鄰里恐慌,「送吊鬼」也就成不得不為之的工作了(註15)。

鹿港在戰後有明確「送吊鬼」的紀錄,例如1955年,一位國小教師因懷疑女友的用情不專,投繯自盡,幾天後當地舉行「送吊鬼」。報紙記錄這次「送吊鬼」的大致儀式過程:「凡送吊鬼時,須人神通力合作,遠近家家戶戶,為防止吊鬼侵入,在窗門均貼靈符。首先死者家屬迎請地方護神蘇府大王爺,安置祭壇上,法師手持法繩及牛角笛作法。壇上奉祭飯十二碗。」而儀式將結束,將「吊鬼」送離上吊地點時,則是:「這批人馬啟程時,拿死者上吊時所用的繩子,及木樑(要鋸斷)的工人(因拿這些東西,人人討厭,故以乙百塊雇之),直向海邊大跑,法師即隨後作法驅除。最後的一批人馬遂大叫喚『捉呀!捉呀!』到達海邊時,將菜飯十二碗捨拋,木樑及繩子亦用火燒去後散回。」如此「大家始相信吊鬼已被驅逐,家庭會平安了(註16)!」

這個紀錄或與現在不同的角頭儀式略有差異,但描繪出鹿港傳統「送吊鬼」的儀式特色,在於須要「人神通力合作」。「人神通力合作」的案例,亦可見於現代鹿港,2019年鹿港洋厝里舉辦「送肉粽」,魚寮天和宮並非當地的主辦廟,但為了鄰近友廟,和自己角頭的平安,仍由主任委員發出公告:「請各位魚寮庄民每戶一人,於28日晚上10點在本宮集合,敬請大家務必準時出席(註17)。」雖然動員模式在各角頭,有所不同,但相較外鄉以「跳鍾馗」或其他形式「送煞」來驅逐吊鬼,這種透過社區動員形式的儀式,更在神秘儀式中,夾雜著居民之間的情意故事;例如在筆者近年訪問中,就曾有一保全與筆者表示,「送吊鬼」當天,公司負責的某一工區位在「送吊鬼」的預定路線上,原來24小時都必須有保全輪值,但領班私下與當班保全表示,請保全10點前關好設備,偷偷躲好,12點過後再到崗哨,此即是在現代制度下的另一種人情通融。

在此之前,1952年10月鹿港曾發生了一次,街坊全力阻止「送吊鬼」儀式進行的故事。由報紙紀錄可以了解,事情發生的經過是鹿港有位吳姓婦人,家中開工廠為業,丈夫姓郭,卻在賭場結識另一陳婦同居;到後來,郭男還軟禁毒打吳婦,不管吳婦衣食,夜間更獨留吳婦一人在工廠,吳婦也因此厭世,常常服毒、跳水、觸電企圖自殺。10月7日夜間,郭男毒打吳婦後,次(8)日有人發現吳婦已上吊身亡,當時街坊紛紛傳言,吳婦其實不是自殺,而是郭男與情婦「下藥」害死,再布置成自殺場景;甚至傳出吳婦自殺次日早晨兩點及三點「有人看到」郭男與情婦進入工廠的兩種時間版本的說法。因此,當郭男欲舉辦「送吊鬼」儀式,街坊卻一反過去習俗常態,紛紛挺身阻止,到次日凌晨一點「送吊鬼」儀式仍無法舉辦,最後不了了之(註18)。

究其原因,或許可以推測,原本眾人認為吳婦遭「毒殺」,「冤魂必難散」,如果將「吊客」或吳婦「冤魂」送出鹿港,則吳婦即無法留在當地找到郭男,更無法為自己被「毒打和殺害」復仇索命。所以居民想讓郭男受到報應,反而不畏懼「吊鬼」對他們的危害,造成「里人憤恨阻不『送吊鬼』」(註19)。由此可知,鹿港或臺灣「送吊鬼」習俗思維,並非僅一昧懼怕於「縊鬼求代」的避禍心理,也非單純「為送而送」,而在每個個案中,均有其人情因素的考量。當然,至於後來,郭姓丈夫遠遷臺中,遭檢察官起訴,次年當地又傳靈異事件後,才再行辦理「送吊鬼」儀式的總總後續,則又是另外故事。

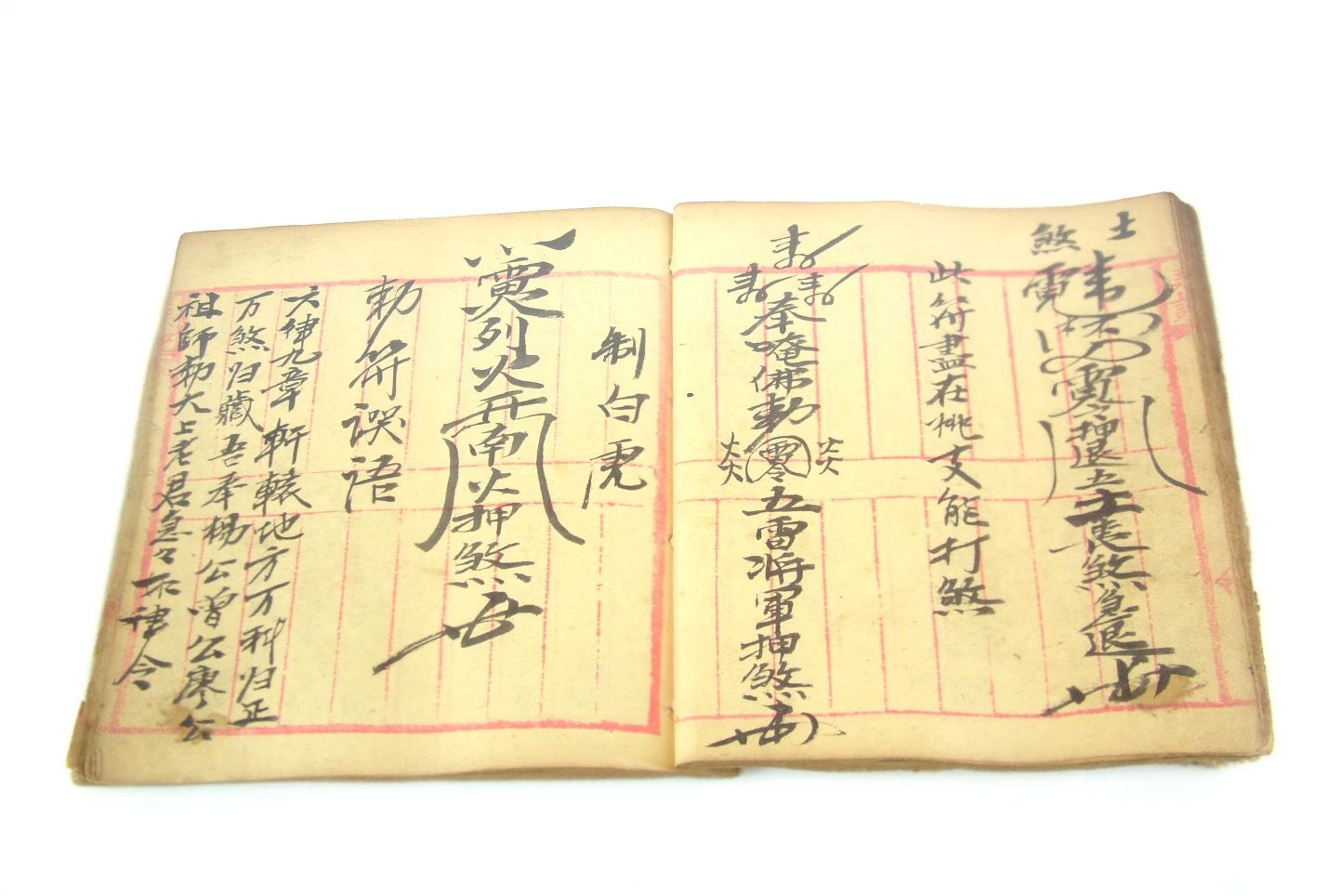

從「送吊鬼」儀式,特別是在1952年鹿港這次拒絕「送吊鬼」的故事來看,儀式信仰並非皆為一成不變,其中仍夾雜著諸多人情因素;然而,是我們的思想塑造了這個宇宙?或是這個宇宙限制了我們的思想?或者兩者皆不是?仍有待更多的檢驗;而本文的真假是非,和其中的價值意義,恐怕也是難以真正釐清,所幸本館仍保有「送煞」科儀符咒寫本,也算為此一儀式背後諸多人情故事,留下思考空間。

備註:

註1:《鹿港鎮志宗教篇》曾引用地方文史工作者1992年採集之送煞紀錄,見許雪姬,《鹿港鎮志宗教篇》(鹿港:鹿港鎮公所,2000),頁205。

註2:此可參見施叔青,《行過洛津》(臺北:時報文化,2003),頁328-330。另外,小說的鋪陳,通常有作者劇情上的考量,未書寫的事物僅能代表作者行文考量,並無法完全可以代表作者知曉該事物與否。

註3:筆者所見網路現保留最早文章為Candyboy,〈鹿港「送肉粽」習俗〉(2003年4月8日),該文由「雲林科技大學藍天使 BBS站」發出,庫存文章記錄見Candyboy,〈鹿港「送肉粽」習俗〉,「批踢踢實業坊」,https://www.ptt.cc/bbs/marvel/M.1049800672.A.html!.bbs@bbs.yuntech.edu.tw 。(檢閱日期2024年3月13日)

註4:〈鹿港送肉粽生人迴避〉,《自由時報》,2007年4月2日,版b01、〈我在鹿港見鬼一聽送肉粽白影撲過來〉,《聯合報》,2007年5月5日,版a16。(檢閱日期2024年3月13日)

註5:小說有:殺豬的牛二,《茶桌異聞 : 從送肉粽到紅眠床 34則鹿港怪談紀實》(臺北:臺灣東販股份有限公司, 2021)、千晴,《縛乩:送肉粽畸譚》(臺北,釀出版,2018年),電視影集有《The Rope(送煞)》,參見:〈Folklore (TV series)〉,「維基百科」網站:https://zh.wikipedia.org/wiki、《臺灣奇案第421集-423集,鹿港送肉粽(上、中、下)》,參見〈臺灣奇案〉,「臺灣娛樂百科」網站:https://tw-entertainment.fandom.com/zh/wiki/臺灣奇案、《【戲說臺灣】椅仔姑送肉粽》,參見:〈戲說臺灣〉,「Youtube」:https://www.youtube.com/@TWStoryTV/playlists。電影部分有《粽邪》、《粽邪2:馗降》及《粽邪3:鬼門開》等,參見:〈粽邪〉、〈粽邪2:馗降〉及〈粽邪3:鬼門開〉,「維基百科」網站:https://zh.wikipedia.org/wiki。(檢閱日期2024年3月13日)

註6:林政誼,〈臺灣彰化鹿港民俗儀式「送肉粽」之源流與意涵探索〉,《虎尾科技大學學報》,36卷4期(2022),頁63-81。

註7:張琬聆,〈清代筆記小說縊鬼故事研究〉(花蓮:國立東華大學華文文學系碩士論文,2010年),頁16。

註8:劉義慶,《幽明錄》,收入新文豐出版社編,《叢書集成新編》(臺北:新文豐出版社,1986),冊82,頁6。

註9:薛福成,〈縊鬼為祟〉,《庸盦筆記》(上海:文明書局,1922〔1891〕),冊4卷6,頁6。

註10:〈赤崁片帆/縊鬼求代〉,《漢文臺灣日日新報》,1909年11月30日,版4。

註11:〈山脚縊鬼驅逐祭〉,《臺灣日日新報》,1921年9月19日,版4。亦可參見艾德嘉,〈吊死鬼又來抓交替?快請觀音媽祖來驅鬼〉(2022年11月21日),「酒吧怪談」:https://blackstory.tw/archives/1805。(檢閱日期2024年3月13日)

註12:〈阿Q正傳〉,收入魯迅先生紀念委員會編,《魯迅全集》(上海:魯迅全集出版社,1948,3版),第一卷,頁379-382。

註13:〈女吊〉,收入魯迅先生紀念委員會編,《魯迅全集》(上海:魯迅全集出版社,1948,3版),第六卷,頁617-624。

註14:〈自序〉,《吶喊》,收入魯迅先生紀念委員會編,《魯迅全集》(上海:魯迅全集出版社,1948,3版),第一卷,頁273。

註15:在近年鹿港「送吊鬼」的研究論文中,部分強調「送吊鬼」實際為送「吊剋(客)星」,而非送自殺亡者,部分甚至認為非「一般之捉交替」,本文因篇幅極短,並不針對此一部分討論或區別。相關論述可參見:林嘉君,〈鹿港道教科儀「送肉粽」之符號互動研究〉(臺北:臺北市立大學歷史與地理學系碩士論文,2021年)及黃萍瑛,〈結「結」與「解」結:鹿港「送肉粽」儀式的探討〉,《民俗曲藝》,203期(2019),頁163-197。

註16:〈人馬喧嘩送吊鬼,貧病交迫求救濟〉,《臺灣民聲日報》,1955年7月6日,版3。

註17:林嘉君,〈鹿港道教科儀「送肉粽」之符號互動研究〉(臺北:臺北市立大學歷史與地理學系碩士論文,2021),頁35。

註18:〈家花不及野花香,莽丈夫寵愛偏房,大太太厭世深夜懸樑〉,《臺灣民聲日報》,1952年10月10日,版5、〈鹿港鎭傳言他殺,里人憤恨阻不「送吊鬼」〉,《臺灣民聲日報》,1952年10月16日,版5。

註19:〈鹿港鎭傳言他殺,里人憤恨阻不「送吊鬼」〉,《臺灣民聲日報》,1952年10月16日,版5。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 黃宏森 | |

| 總 編 輯 | 林明洲 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |