悅讀檔案

梅野清太與「東臺灣研究會」、《東臺灣新報》

文/劉仁翔/本館整理組編纂梅野清太(1877-1940),曾擔任首任花蓮港街街長(1920-1926),也是「賀田組」(日後的朝日組)的經理,賀田組由實業家賀田金三郎於1899年所創立,可謂最早開拓東臺灣的組織,並積極地經營東部地方事務,進行各項實業開發,其事業版圖眾多,經營項目包含建築、運輸、鐵路、林業、樟腦、金融等,並承接花蓮築港、臨海公路及東部鐵路等重大工程。

梅野在1904(明治37)年投入軍中服役,以砲兵隊中尉退役,退役後就進入花蓮的賀田組工作,後來深受在花蓮賀田組的經理原脩次郎(後任日本拓務大臣)信任,日後也接班成為賀田組的經理,隨著其經營成績在地方越見成效,知名度大增,1919(大正8)年遂成為花蓮港商工會長,1920年12月為首任花蓮港街街長,後來陸續擔任政商界要職,1929(昭和4)年正式成為朝日組社長,同時也成為總督府評議會員。(註1)梅野集花蓮政、商、學界為一身,影響力甚大,除此之外,梅野還經營《東臺灣新報》,可謂當時東部唯一連載之報刊,並且是「東臺灣研究會」創會元老,隨後擔任會長一職,知名的記者橋本白水讚譽稱之為「東臺灣的開拓者」。(註2)

1924年3月成立的東臺灣研究會,除了梅野外,其關鍵人物還有橋本記者,(註3)橋本之前因公開疾呼對東臺灣研究的重要性,得到當時花蓮港廳長江口良三郎、臺東街長田中時哉及梅野的支持,於是共同協助橋本創立,後由梅野擔任會長,橋本擔任副會長。該會以「東部的索引者」("活字典"之意)為宗旨,(註4)根據該會會則,「以調查關於東臺灣拓殖之問題、提倡經濟與產業的發展方向,以利開發東臺灣之富源」,(註5)提供各項東臺灣調查、土地利用、交通建設、河川整治、移民、蕃地教化等建言,將東部的實況撰文介紹給外地人,該會以月刊的形式發行《東臺灣研究叢書》(或稱《東臺叢書》)。(註6)

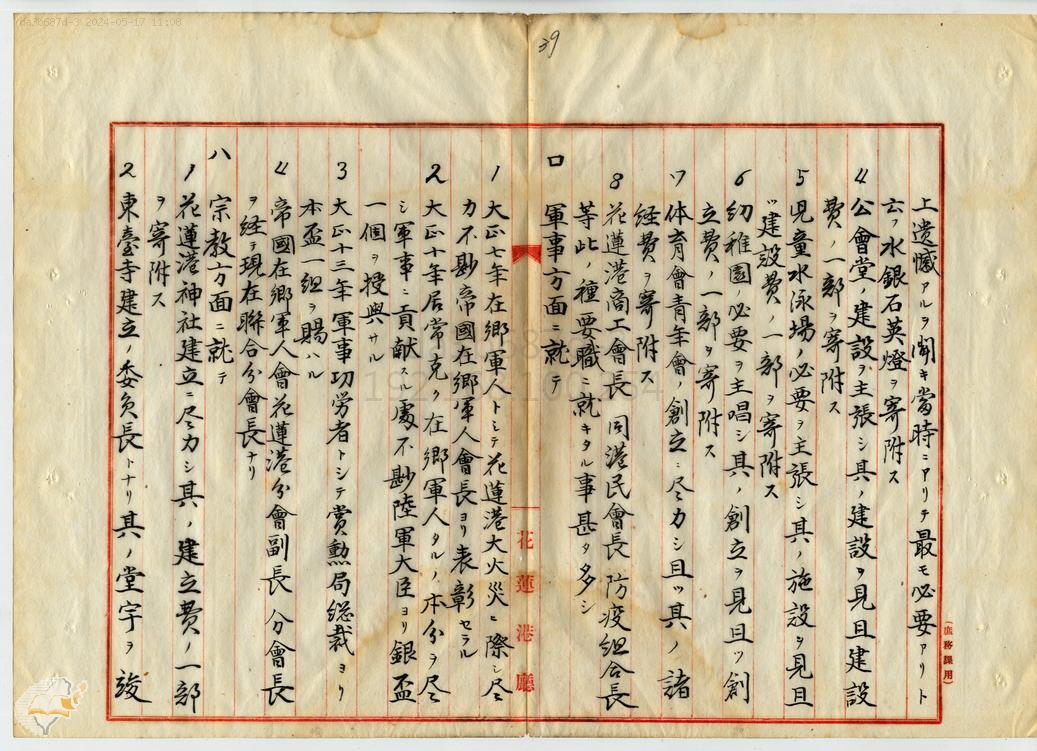

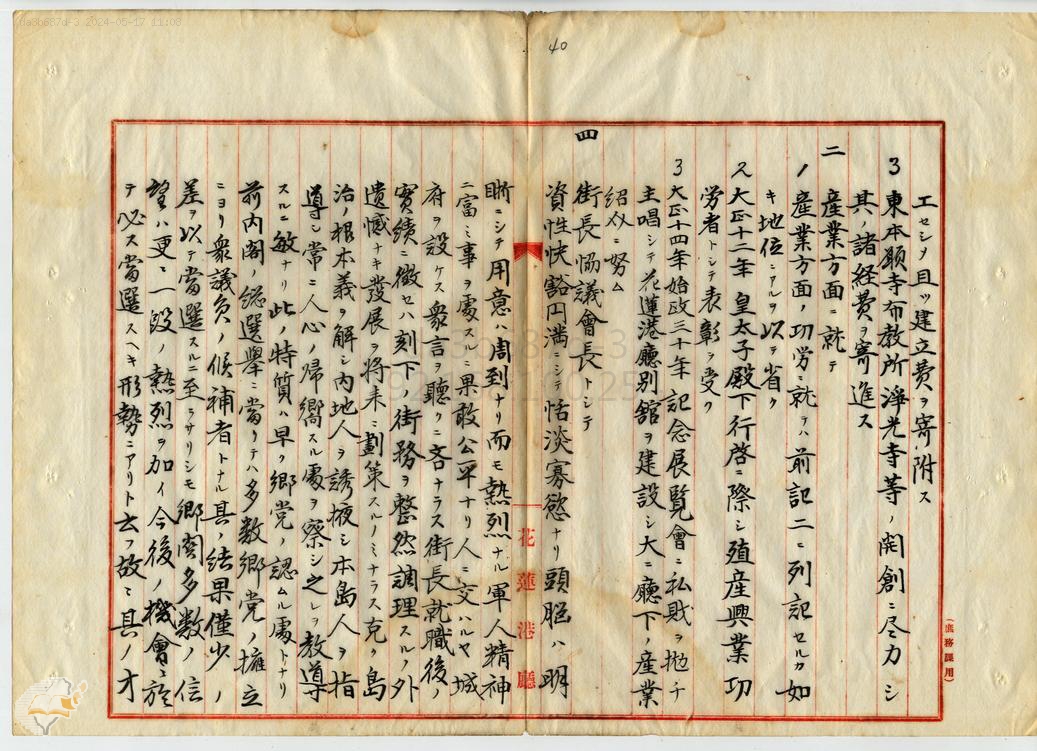

1924年梅野擔任東臺灣研究會會長後,即撰文〈東部臺灣發展の根本策樹立に就て〉(關於樹立東臺灣發展的根本策略),倡議東臺灣乃至於花蓮附近地區的開發計畫,以花蓮港商工會這個組織成員為主,著手調查並提供11項發展策略:有關花蓮港至蘇澳間聯絡船研究、花蓮港至臺北間直通無線電話架設、花蓮港法院設置、郵便局新建物搬遷、臺東鐵路速成研究、海岸上陸地點修改與漁港設置、金融緩和(貨幣量化寬鬆)研究、花蓮宜蘭道路利用研究、改良衛生設備、東部縱貫道路研究、中等學校新設研究。(註7)這些開發計畫,後續除了與梅野主事的賀田組及未來的朝日組息息相關,其發展策略亦是東臺灣研究會會員研究的標的,紛紛撰文發表於刊物上。《東臺叢書》可謂是該會對外的發聲筒,倡議東臺灣的興革建議,報導東臺灣最新動態與統計資料。刊物除向會員發送外,也曾寄到日本內地、朝鮮及樺太(庫頁島)等地。(註8)

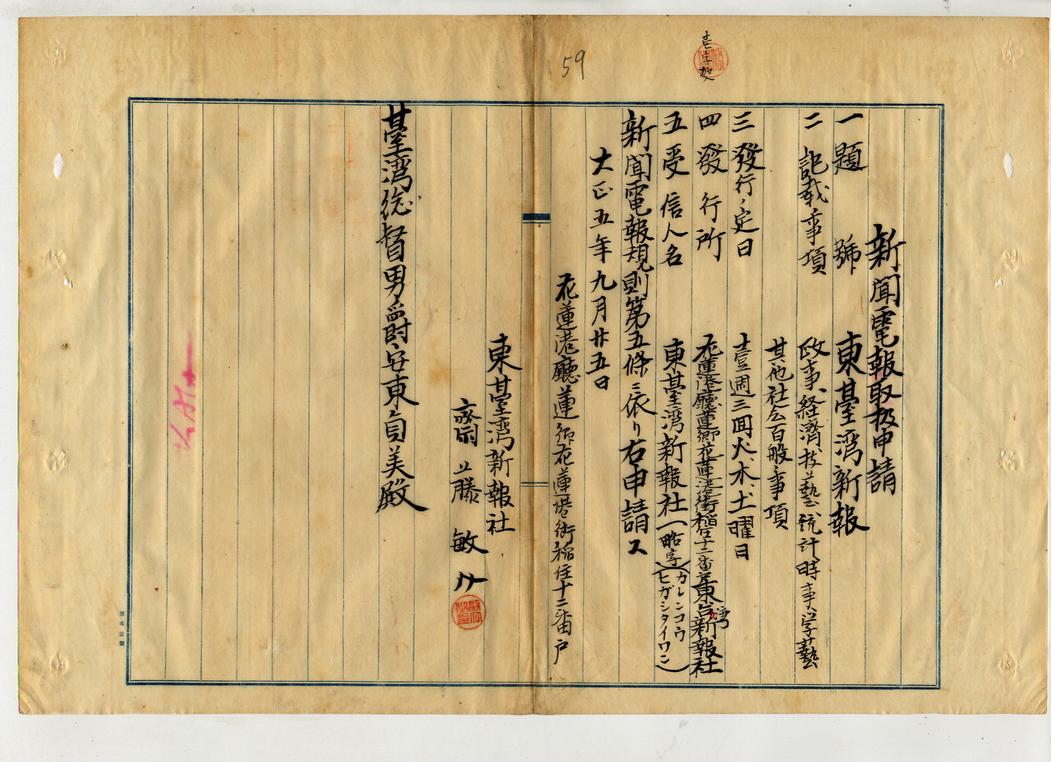

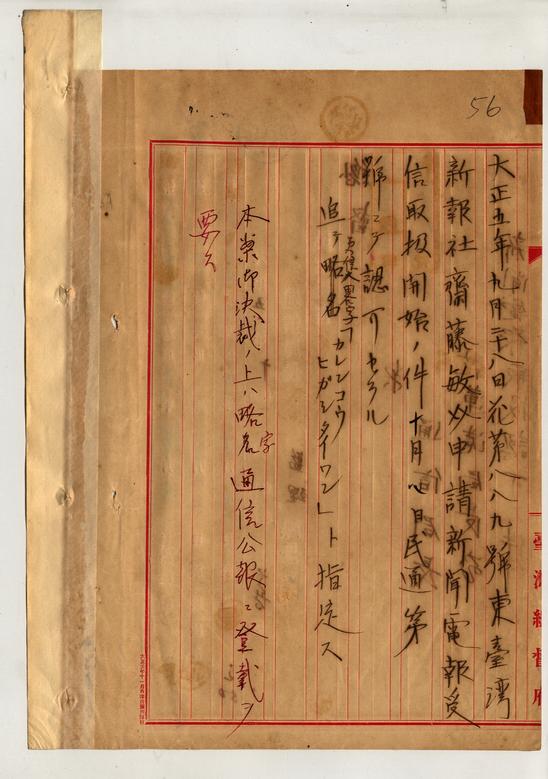

梅野經營的事業非常活躍,之後也投入《東臺灣新報》新聞紙(報紙)事業。在《東臺灣新報》之前是1911年由相良吉彌在花蓮開設《臺南新報》支局,並以《臺南新報》東部附錄為名,開始印刷,刊載臺灣東部當地相關新聞,由於當時交通不便,採不定期出刊,是東部開始有報紙之始。(註9)至1916年10月,由齋藤敏介以資本額六萬圓,創立東臺灣新報社,向總督府申請刊行報紙,始正式刊名為《東臺灣新報》,為東臺灣首家地方性報紙,所申請公文中會社登記地址為花蓮港街稻住12番戶(今花蓮市中華路、中正路一帶),(註10)初期先以一周三回發行,後則以日刊發行。《東臺灣新報》做為花蓮港廳、臺東廳二廳的重要新聞媒介,刊載各項政事、經濟、統計、時事、學藝及社會訊息,後續報社也承攬發行《花蓮港廳報》(1917年後)、《臺東廳報》(1928年後)的地方公報。(註11)1918年10月13日花蓮港街稻住地方發生大火,報社印刷設備受到損害,一度陷入營運困難,所幸當地仕紳發起捐助運動而渡過。1922年11月改由福井公接任社長,繼續增資擴大,1926年1月報社新建物建成,座落於花蓮港街高砂通12番戶(今兆豐銀行花蓮分行)。(註12)梅野遂於3月接任社長,(註13)除了梅野個人的名氣響亮外,結合副會長橋本、資深編輯毛利之俊,(註14)及東臺灣研究會的會員,撰文報導東臺灣在地新聞,使得報社言論逐漸具有影響力。

綜觀梅野主持的《東臺叢書》與《東臺灣新報》兩份東臺灣重要的媒體刊物,《東臺叢書》自1924年4月發行後,至1932年11月停刊,前後歷時8年半,共出刊97期,文章計有531篇,後核心人物橋本白水因腎臟病過世後,會刊與研究會便宣告終止。(註15)而《東臺灣新報》於1916年創刊,因報社創辦時即具官方色彩,最終於1944年被臺灣總督府整併入《臺灣新報》,(註16)計連載28年。

梅野是花蓮政商界名人,政商關係良好,花蓮港築港大事在花蓮港廳江口廳長主持與推動下,梅野功不可沒。江口廳長於1926年過世後,梅野仍繼續與接位的豬股松之助廳長推動花蓮港築港計畫,終於在1939年建港完成,因此梅野聲望極高、備受尊榮,被譽為「東臺灣總督」、「花蓮港最重要的人物」,而且他是少數能跨出東臺灣,在臺灣其他地區會社,甚至日本內地擔任要職的實業家。(註17)梅野於1940年因肋膜炎惡化而過世,眾人在花蓮港小學校為他舉辦葬儀。(註18)1941年古賀、小川、福井等氏呼籲興建梅野紀念館來緬懷他,原定選在米崙山(今美崙山),後變更至花岡山,經相關人士的實地勘查,最後選定設在軍人援護館的後方,(註19)惟今建物及原址於何處尚仍未明。

值得一提的是,戰後1947(民國36)年由謝膺毅先生創辦的《更生報》(1971年改名為《更生日報》),起初乃接收梅野的「朝日組」辦公大樓(花蓮市中山路與花崗街口)作為營運地點,後於1951年花蓮大地震倒塌,印刷設備損壞,報社轉移重建至五權路的現址總社,該現址即為梅野故居。而更生日報原朝日組的舊址館舍幾經重建,現則由一家餐廳營業,目前也因受2024年4月3日花蓮強震影響,且緊鄰倒塌之天王星大樓旁,停止營業。(註20)巧合的是,不論是戰前的《東臺叢書》、《東臺灣新報》還是現今的《更生日報》,同樣做為東臺灣重要的在地報社,都與梅野產生了連結。

備註:

註1:〈東部臺灣の重鎮者/故梅野氏の略歷〉,《臺灣日日新報》,1940年4月24日,2版。

註2:橋本白水,《臺灣統治と其功勞者》(臺北:南國出版協會,1930年),頁334。

註3:知名的橋本記者旅臺 20 年間主持過《臺灣パック》、《高砂パック》、《新高新報》等時事新聞評論雜誌,曾撰文針對東臺灣發展提供意見,與當時花蓮港廳長飯田章有所論戰,故常至東部進行調查,久而久之成為「東臺灣通」。

註4:梅野清太,〈本會創立と其經過に就て〉,《東臺灣研究叢書》,8(1925年),頁2。郭怡棻 ,〈日治時代東台灣的發聲筒──橋本白水與《東台叢書》之研究〉,《台灣風物》,59卷2期(2009年6月),頁73。

註5:作者不詳,〈東臺灣研究會會則〉,《東臺灣研究叢書》,2(1924年),未註頁碼。

註6:李玉芬,〈日治時代的東臺灣研究會及其叢書〉,《東臺灣研究》,創刊號(1996年12月),頁25。

註7:梅野清太,〈東部臺灣發展の根本策樹立に就て〉,《東臺灣研究叢書》,4(1924年),頁33-42。1924年7月,有志者於公會堂召開東部開發研究會,討論如何進行調查研究,其中,梅野清太擔當監督總務部,見〈東部開發研究會〉,《臺灣日日新報》,1924年7月26日,4版。

註8:郭怡棻 ,〈日治時代東台灣的發聲筒──橋本白水與《東台叢書》之研究〉,頁73、82。

註9: 劉修圳,〈東臺日報呈現下的東臺灣地方社會〉(南投:國立暨南大學歷史系研究所碩士論文,2015年),頁25。

註10:花蓮市中心舊稱稻住通。「新聞電報取扱ノ件認可(花蓮港局長宛)」(1916-01-01),〈大正五年臺灣總督府公文類纂十五年保存第四十一卷通信〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00006241007。

註11:溫振華,〈臺東廳報〉、〈花蓮港廳報〉,《臺灣文獻書目解題第六種公報類(二) 》,(臺北:國立中央圖書館臺灣分館,1992年),頁336、341。

註12:國勢新聞社臺灣支社,〈東臺灣新報〉,《臺灣新聞總覽》,(臺北:國勢新聞社臺灣支社,1936年),頁22。

註13:劉修圳,〈東臺日報呈現下的東臺灣地方社會〉,頁25。

註14:毛利之俊為《東臺灣展望》一書著者,亦曾擔任《東臺灣新報》主筆。

註15:張炎憲,〈卷頭語〉,《台灣風物》,59卷2期(2009年6月),頁6。1932年10月橋本白水過世後,會刊也出版了最後一集叢刊,第97篇《噫橋本白水》。

註16:「會社合併」(1944-04-28),〈昭和19年4月臺灣總督府官報第627期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0072030627a016。

註17:林玉茹,〈殖民地邊區的企業-日治時期東臺灣的會社及其企業家〉,《臺大歷史學報》, 33(2004年),頁341。

註18:〈梅野清太氏葬儀〉,《臺灣日日新報》,1940年4月28日,5版。

註19:〈梅野記念館何處へ建設〉,《東臺灣新報》, 1941年8月3日,收入文化部,國家文化記憶庫,「梅野紀念館建設於何處?變更至花岡山仍未具體決定」:https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Object&id=603866(2024/8/6點閱);〈梅野紀念館建設地問題軍人援護館後方近日正式決定模樣〉,《東臺灣新報》,1941年8月19日,收入文化部,國家文化記憶庫,「梅野記念館建設地問題」:https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=603904&IndexCode=Culture_Object。(2024/8/6點閱)。軍人援護會臺灣本部,該部是日本政府為對軍人與軍眷,施以援助和救濟的組織,與地方州廳互動密切。

註20:謝宗璋,〈更生日報初代社址倒塌 黑金通餐廳今屹立〉,2024年4月22日,收入「更生日報網」:https://www.ksnews.com.tw/v20240422-04/(2024/8/6點閱)。田德財,〈黑金通建物的前世今生〉,2024年7月5日,收入「更生日報網」:https://www.ksnews.com.tw/w2024070534/(2024/8/6點閱)。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府檔案》、《臺灣總督府(官)報》(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00006241007,〈大正五年臺灣總督府公文類纂十五年保存第四十一卷通信〉。

00004004003,〈大正十四年臺灣總督府公文類纂永久保存進退(高)第五卷秘書〉。

00006241007,〈大正五年臺灣總督府公文類纂十五年保存第四十一卷通信〉。

0072030627a016,〈昭和19年4月臺灣總督府官報第627期〉。

二、報紙

《臺灣日日新報》

《東臺灣新報》

《更生日報》

三、專書

橋本白水,《臺灣統治と其功勞者》。臺北:南國出版協會,1930年。

溫振華,《臺灣文獻書目解題第六種公報類(二) 》。臺北:國立中央圖書館臺灣分館,1992年。

國勢新聞社臺灣支社,《臺灣新聞總覽》。臺北:國勢新聞社臺灣支社,1936年。

四、期刊

梅野清太,〈本會創立と其經過に就て〉,《東臺灣研究叢書》,8(臺北:東臺灣研究會,1925年),頁1-4。

郭怡棻 ,〈日治時代東台灣的發聲筒──橋本白水與《東台叢書》之研究〉,《台灣風物》,59卷2期(臺北:吳三連臺灣史料基金會,2009年6月),頁67-92。

作者不詳,〈東臺灣研究會會則〉,《東臺灣研究叢書》,2(臺北:東臺灣研究會,1924年5月),未註頁碼。

李玉芬,〈日治時代的東臺灣研究會及其叢書〉,《東臺灣研究》,創刊號(臺東:東臺灣研究會,1996年),頁25。

梅野清太,〈臺灣發展の根本策樹立に就て〉,《東臺灣研究叢書》,4(臺北:東臺灣研究會,1924年),頁33-42。

張炎憲,〈卷頭語〉,《台灣風物》,59卷2期(臺北:吳三連臺灣史料基金會,2009年6月),頁6-8。

林玉茹,〈殖民地邊區的企業-日治時期東臺灣的會社及其企業家〉,《臺大歷史學報》, 第33期(臺北:臺灣大學歷史學系,2004年),頁315-363。

五、碩博士論文

劉修圳,〈東臺日報呈現下的東臺灣地方社會〉。南投:國立暨南大學歷史系研究所碩士論文,2015年。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |