臺灣人‧臺灣事

傳統名曲〈百家春〉與蘇建琳

文/張家榮/本館編輯組編纂南北管雖為傳統音樂,至今仍有少數館閣研習不墜,(註1)。筆者曾任職之機關亦一度開設南北管研習班,招收以同仁為主,頗為罕見。北管班謂「辣妹北管團」,雖受歡迎,常應邀表演,但散館甚早,無緣與會;南管班則延續時間稍長,每週逢授課日下班後,同仁三兩,負背器樂,由城東趕赴西門,至水牛圖畔,絲竹為伴,枵腹團練,如此數年。

當時南管班聘請臺東聚英社後人葉圭安擔任講座,臺東聚英社由葉師尊翁葉奇祥創設,聘各地名師指導,如鹿港施羊、臺南陳田,一時諸多東臺人士,相偕加入,例如關山洪掛(後任省議員)。葉圭安自幼師承家學,又兼陳田與閩南曾省指導,技藝卓越,為人謙和,溫文正信。因此,引商刻羽,雜以流徵;其授課曲目以譜為主,偶而略教指曲或散曲,亦多陽春白雪,悠然無瑕,如〈南海觀音讚〉等;不似坊間歌館,唱聲刻劃情慾哀怨,慆堙心耳。在葉圭安所授散曲,以〈百家春〉最為筆者印象深刻。

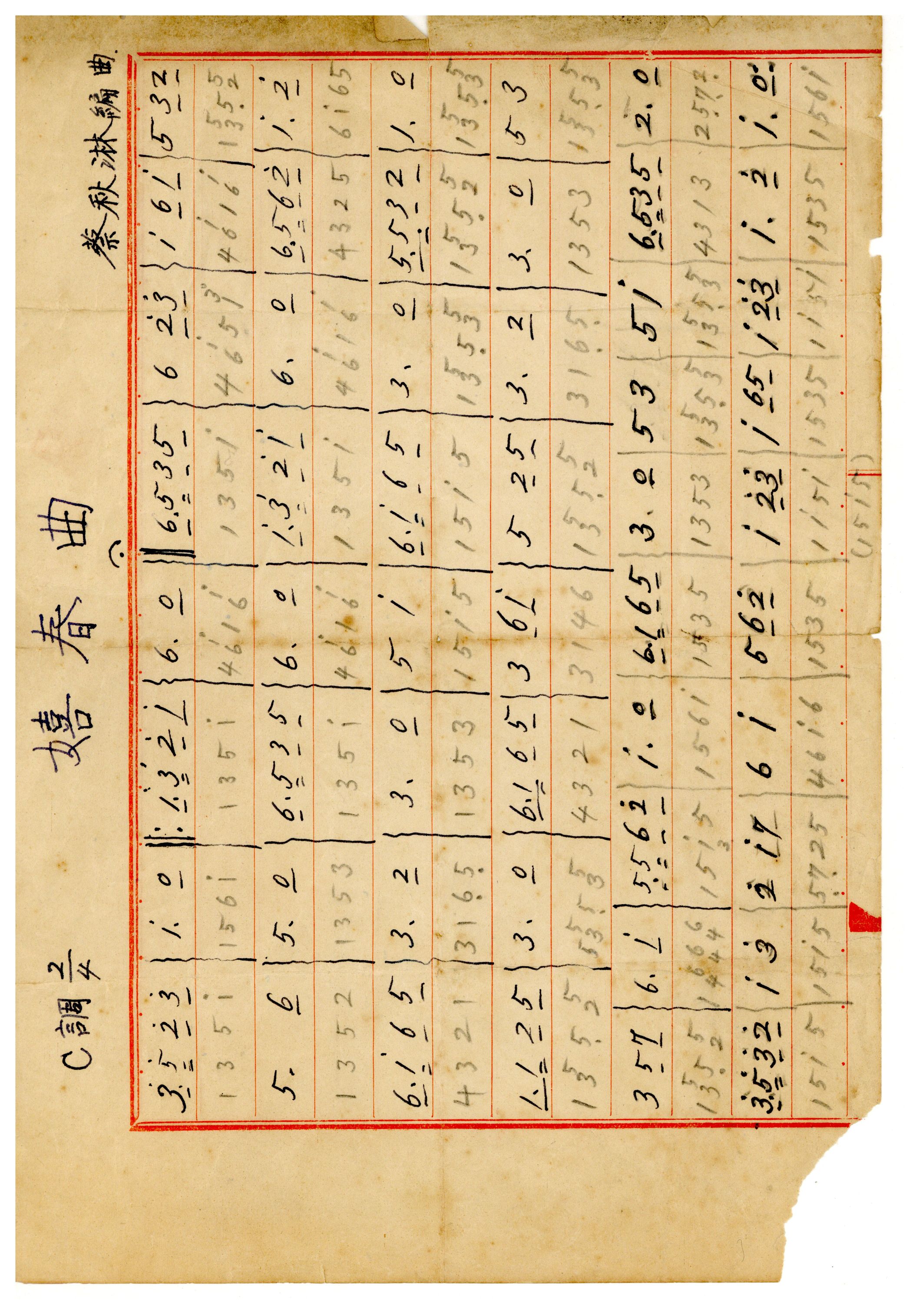

〈百家春〉可見於北管、南管、雅樂十三音、客家八音、漢樂,廣東樂,潮州樂古箏等等,不僅婚嫁喜慶所用,喪事、醮祭中亦有所彈奏,更廣泛出現於歌仔戲、薌劇中;(註2)相關詞譜、曲譜、唱盤等文物為國史館、國史館臺灣文獻館、臺灣音樂館、臺灣文學館、臺灣歷史博物館等單位典藏,或稱流播典藏最廣之臺灣傳統名曲,並不為過。

該曲因廣泛流布,一歌多版,詞曲各表,同中有異、異中有同,不求劃一。其中,流傳廣布,最為熟知版本即為早年古倫美亞公司,聘請藝旦秋蟾所錄蟲膠,(註3)歌詞敘述丈夫遠去他鄉,音訊全無,婦人獨居深閨,致生思念,頻盼春風,可稱閨怨版〈百家春〉。該版歌詞起頭:「當春芳草地,萬物皆獻媚」,以「春」為動詞,帶出一年復始,眾生欣欣向榮,生動活潑,即見用字精鍊優美。

然而,之所以別稱為閨怨,其來有自:該詞訴說因丈夫「遊遠地,長別離」,卻又受限種種,無法遠途尋夫了解真相,而致「存亡不可知」;婦人因此長年寂寞,雖懷「將琴彈別調」想法,但無法擺脫傳統社會性別束縛,「又恐壞名節」,不敢獨立自主,掙開禮教,另覓愛情;故曲終僅能以「悲傷」二字作結,空留遺憾。閨怨版〈百家春〉分毫未見春光良景,反顧曲名,相當違和,抑或諷刺?而所謂「羅曼蒂克」,(註4)筆者更不知何在。

相較閨怨版〈百家春〉,葉圭安所授版本,雖歌詞淺白,但描寫春日光朗,好友三兩相約出門拜年,平淡溫和,反符佳節光景:

春光新氣象。萬花齊開放。

正是艷陽天。清早起 開門來。

迎瑞曦噫嘻 洗臉換新衣。

相邀出門去。信步遊街市。

家家貼桃符迎新(春)。

念人生。青春不再來。

光陰容易過。一刻值千金。

沿街均備迎。新年會。

俱各飲。屠蘇。

天氣正融和。萬象盡回春。令人神氣爽。

惟愿春風常到吉人家。

吉人有天相。總希望。全家增。福祿壽。

添富貴。養兒孫。皆得志。噫嘻。

過去歌樂詞曲,往往未標著作者,以致古樂雖流暢遠播,但誰人創作,連館閣弦友都一無所知。筆者因此版〈百家春〉由葉師傳授,與過去在鹿港等地所聽版本不同,故覺得此詞之填寫者,極可能為近代臺東當地文人;而其後得知,該曲由彰化洪萬成等人傳入臺東,(註5)故葉師反認為所學〈百家春〉歌詞應來自鹿港或彰化。師徒二人直覺臆測,東轅西轍,如此茫茫數年,不知誰對誰錯。偶於近日,蒐羅資料中,見1942年《南方》182期,始知此詞之作者為臺南善化蘇建琳。(註6)

蘇建琳,字友章,號麟三、(註7)浣紅樓主,生於1886年。(註8)善化代書孫江淮說他:「頭腦很好,知道很多」,(註9)西醫洪調水亦稱其為:「生有異稟,過目不忘。博學多藝,眉目清秀,吐納玲瓏,南臺雅士也。」(註10)

由《南瀛漢藥店誌》可知,蘇家由第1代蘇鍼(字家脩)來臺,第2代蘇新菊(字風松)開設藥店、之後第3代蘇為參(字孝忠)亦繼續以漢藥為業。蘇建琳為第4代亦承繼藥業,並將店號取名「南昌堂」。(註11)洪調水認為蘇建琳:「尤精溫病與婦科,開設南昌堂藥鋪於慶安宮前,三十年如一日,大振高明。」(註12)其孫蘇啟寅則告訴筆者,蘇建琳自幼勤讀經史詩文,展現過人才華,師友都認為參加科舉必然上榜。然而時局丕變,遂捨功名之路,潛心隨父研究醫藥。

蘇建琳在行醫之餘,仍不忘情於藝文,《三六九小報》、《風月報》等報誌中有大量作品,特別是蘇建琳對聲律極有興趣,撰寫有〈奉公聲律啟蒙〉、〈新聲律啟蒙〉、〈中藥對韻〉等文章,其中作品〈中藥對韻〉將其日常職業所見,結合聲韻,頗饒趣味。

而善化詩社活動,蘇建琳亦積極參與,1930年與王滄海倡議籌組浣溪吟社。次(1931)年,善化又有蘇東岳夥同林清春、陳壽南、蘇聰曉另行成立淡如吟社,據林清春稱:「淡如吟社社員只有4名」,(註13)相較浣溪吟社較少在報誌留下活動紀錄,社員較少的淡如吟社,卻有較多報導,蘇建琳亦多次參與淡如吟社活動,並留下影像紀錄。(註14)然而,兩詩社至日治末期活動力已大不如前,以淡如吟社而言,常參加活動者,如蘇宜秋已移居臺東,陳壽南又非善化當地人,戰後,蘇聰曉又於1946年過世。因此,1948年,善化兩詩社要人聚會於洪調水益仁醫院,決議合併,並以光文吟社為名,蘇建琳獲任副主席。(註15)

光文吟社創設後,1948年端午詩人節擊缽,以「端午」為題,蘇建琳獲第2名和第8名;6月22日,以「喜雨」為題,獲第5、6名;7月22日,「以文會友」為題,獲第2、5名;8月20日,以「善化懷古」為題,獲第5、11名;9月17日,以「中秋遇風雨」為題,獲第1、4、13名。(註16)

由此來看,蘇建琳在善化詩壇,應算上等。因此,祖籍亦為泉州同安的淡如吟社蘇東岳,即稱蘇建琳:「文虎高懸善巧思,便便腹笥貯來奇,每逢席上談古今,萬丈天花墜地垂。」(註17)

在音樂方面,洪調水認為:「先生素與新營楊允中氏、番社陳按察氏友善,故琴棋成就卓越。」(註18)可知,蘇氏交友,不乏音樂同好。但蘇建琳早年何以習得這些音樂,目前資料,並無詳細描繪。然而,在善化音樂活動上,蘇建琳亦擔當領導,曾經參與善化聚奎社十三音與北管和笙軒。和笙軒一般公認為善化慶安宮田都府駕前子弟戲班,正式登記的名稱為「和笙軒歌劇研究社」。研究社登記成立為蘇建琳所倡議,成員蔡先銘、林漢鼎與陳武洲都是蘇建琳學生。該社所供奉田都元帥,現仍祭祀於善化慶安宮廂房。(註19)

善化清季祭五文昌即有「北子店陳子鏞,聘臺南以成社十三腔,到此助興」,(註20)然而至日治,據蘇建琳所言:「善化當日祭典,每用鄙俗之鼓吹。」(註21)1919年蘇建琳與灣裡區長蘇添籌受邀府城觀禮,再度引進十三音(腔)於善化文昌祭,由蘇子昭、柯子壽至善化助樂,並協助訓練樂生,數年後,善化始擁有十三音樂團。

因此,目前可知蘇建琳對音律有一定研究。而閨怨版〈百家春〉歌詞哀怨,無法顯現春光良景,亦是促使他重填〈百家春〉動機。(註22)蘇版〈百家春〉填寫於南瀛後,先傳至彰化,再遠播臺東,筆者復又於臺北習得,因緣際會,幾乎繞遍全臺。

2024年3月7日筆者邀請葉圭安、蘇家後代會面三重,暢談樂事,聊為一誌。感念先輩文采風範,追懷古調廢荒歲月;甲音未遠,人聲鼎沸,萬縷惆悵,無處可訴。何日可再重拾琵琶,點挑掄攆?或許「念人生」,「惟願春風,常到吉人家」。(註23)

註釋:

註1: 例如鹿港遏雲齋,可參閱蔡郁琳,《彰化縣口述歷史第七集:鹿港南管音樂專題》(彰化:彰化縣文化局,2006年),頁109。

註2:此部分可參考宮尚妤,〈臺灣傳統樂曲【百家春】之研究〉(臺北:國立臺北教育大學音樂學系碩士論文,2011年)。

註3:〈百家春〉,「78轉唱片」:https://dl.lib.ntu.edu.tw/s/78rpm/item/934684#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-365%2C-83%2C2229%2C1646(2024年2月24日點閱)。

註4:有人謂:「百家春,我想這一首在黃教授、楊教授年輕的時候聽起來就是很羅曼蒂克的」,參見:李安和主講、翁佳音、張慧端、陳昭蓉記錄,〈第24次「臺灣研究研討會」紀錄:從音樂社會學來談臺灣的民族歌樂〉,《臺灣風物》,第33卷第3期(1985),頁107-114。

註5:葉圭安老師口述。

註6:蘇建琳(蘇友章),〈百家春詞、將軍令詞〉,《南方》,第182期(1943),頁11。

註7:唐德塹,《善化鎮鄉土誌》(善化:善化鎮公所,1982年),頁247。

註8:李孟勳,〈人物〉,收入張勝彥總纂,《善化鎮志》(善化:善化鎮公所,2010年),頁706。

註9:林玉茹、王泰升、曾品滄,《代書筆、商人風-百歲人瑞孫江淮先生訪問記錄》(臺北:遠流,2008年),頁227。

註10:洪調水,《冰如隨筆集》(臺南:洪銘盤,1969年),頁96。

註11:本處參考《南瀛漢藥店誌》,並經蘇啟昌、蘇啟寅老師補正。參見謝明俸,《南瀛漢藥店誌》(新營:臺南縣政府,2009年),頁278-279。

註12:洪調水,《冰如隨筆集》,頁96。

註13:呂建德編,《零磚碎瓦集》(善化:呂建德,1976年)。

註14:王世雄編,《珍藏灣裡街百年影像-20世紀善化影像》(善化:喜年年攝影,2007年),頁29

註15:蘇德潛、蘇銀河編,《蘇太虛紀念誌》(善化:蘇哲夫,1984年),頁140-141。

註16:洪景星編纂,《善化詩社擊鉢精華》(善化:洪景星,2007年)。

註17:蘇東岳,〈贈蘇友章宗侄〉收入蘇德潛、蘇銀河編,《蘇太虛紀念誌》,頁89。

註18:洪調水,《冰如隨筆集》,頁96。

註19:李孟勳,〈文藝〉,收入張勝彥總纂,《善化鎮志》,頁578。

註20:洪調水,〈冰如隨筆集〉,《南瀛文獻》,第4卷第2期(1958),頁62-69。

註21:蘇建琳(蘇友章),〈善化雅樂十三音之由來〉,《南瀛文獻》,第5卷第1期(1959),頁92。

註22:蘇啟寅老師口述。

註23:本文承葉圭安、蘇啟昌、蘇啟寅老師指正。

參考書目:

1.專書

蔡郁琳,《彰化縣口述歷史第七集:鹿港南管音樂專題》。彰化:彰化縣文化局,2006年。

唐德塹,《善化鎮鄉土誌》。善化:善化鎮公所,1982年。

張勝彥總纂,《善化鎮志》。善化:善化鎮公所,2010年。

林玉茹、王泰升、曾品滄,《代書筆、商人風-百歲人瑞孫江淮先生訪問記錄》。臺北:遠流,2008年。

洪調水,《冰如隨筆集》。臺南:洪銘盤,1969年。

謝明俸,《南瀛漢藥店誌》。新營:臺南縣政府,2009年。

呂建德編,《零磚碎瓦集》。善化:呂建德,1976年。

王世雄編,《珍藏灣裡街百年影像-20世紀善化影像》。善化:喜年年攝影,2007年。

蘇德潛、蘇銀河編,《蘇太虛紀念誌》。善化:蘇哲夫,1984年。

洪景星編纂,《善化詩社擊鉢精華》。善化:洪景星,2007年。

2.期刊論文

李安和主講、翁佳音、張慧端、陳昭蓉記錄,〈第24次「臺灣研究研討會」紀錄:從音樂社會學來談臺灣的民族歌樂〉,《臺灣風物》,第33卷第3期(臺北:財團法人吳三連臺灣史料基金會,1985年9月),頁107-114。

蘇建琳(蘇友章),〈百家春詞、將軍令詞〉,《南方》,第182期(臺北:南方雜誌社,1943年9月),頁11。

洪調水,〈冰如隨筆集〉,《南瀛文獻》,第4卷第2期(臺南:臺南縣文獻委員會,1958年6月),頁62-69。

蘇建琳(蘇友章),〈善化雅樂十三音之由來〉,《南瀛文獻》,第5卷第1期(臺南:臺南縣文獻委員會,1959年3月),頁92。

3.碩博士論文

宮尚妤,〈臺灣傳統樂曲【百家春】之研究〉。臺北:國立臺北教育大學音樂學系碩士論文,2011年。

4.網路資料

註3:〈百家春〉,收入「78轉唱片」:https://dl.lib.ntu.edu.tw/s/78rpm/item/934684#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-365%2C-83%2C2229%2C1646(2024/10/28點閱)。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |