民俗文物小常識

館藏拓本與高雄港

文/謝東勝/本館採集組專員打狗為高雄舊地名,初見於1603(明萬曆31)年陳第所著〈東番記〉「東番夷人不知所自始,居彭湖外洋海島中,起魍港、加老灣,歷大員…打狗嶼…,皆其居也,斷續凡千餘里,種類甚蕃」,其中打狗嶼即今旗津。此外打狗附近原為平埔族(即馬卡道族)的生活領域,為防堵外人的騷擾 ,在家園四周埋豎刺竹作圍籬,後逐漸茂密成林,因族語「竹林」之發音,漢人音譯後近似「打狗」。又打狗地區為馬卡道族人居住,亦有打狗社之稱,而打狗港亦有旂后港、歧後港、打鼓港、西港……等不同的名稱。

荷蘭時期打狗附近住著平埔族先民,也有許多外地漁民來打狗捕烏魚或從事耕種。1673 (明永曆27)年漁民徐阿華因遇颱風漂至旗後,見此地為捕魚、定居的好地方,乃回鄉邀集同鄉前來定居,並隨身迎奉湄洲媽祖來臺,而四處捐緣建祀媽祖宮(今旗津天后宮,現為高雄市定古蹟)以為守護神。

1691(康熙30)年徐阿華等因恐廟產被奸貪之徒侵占,乃邀洪應、王光好、蔡月、李寄、白圭、潘踄六位頭人丈界廟地,並合立開墾字乙張以杜絕爭端;契文說明旗後自1673(康熙12)年開墾以來,該地區以媽祖宮為中心發展,直至1691年人口已日漸稠密。(註1)

打狗港原為小漁村,荷蘭與鄭氏時期都有開拓,清初已成為高屏地區商品集散中心。一直到「天津條約」實施後,迫使打狗港開口通商,才由小商港逐步發展成為臺灣主要的國際商港。天津條約規定臺灣開放4個口岸,兩正口(滬尾、安平)及兩外口(雞籠、打狗),設置淡水關及臺灣關,滬尾和雞籠合稱淡水關,打狗和安平合稱臺灣關,臺灣開口通商後,政府參照西方規章設立海關、領事館管理打狗港務。

本館典藏〈海關地界碑〉拓本(登錄號:19580010522),約於1953~1957年間拓得,該碑為清同治年間安平海關所立的界碑,上刻「海關地界」,代表英國政府與海關的土地交界地帶,目前由臺南市政府文化局保存;另高雄也陸續發現5塊臺灣關界碑,現存於打狗英國領事館1塊、臺北海關博物館1塊及高雄市立歷史博物館3塊。

清政府開埠前外商非先經由大陸口岸之商行或商船,不得與臺灣通商,開埠後各國商船紛紛前來貿易,並相繼簽訂商約,1863(同治2)年清政府設置海關章程;同年12月26日正式設立旗後海關分關。(註2)

打狗英國領事館初遷打狗時,曾設於三葉號(Ternate)船上,後改租民房於旗後,至1876(光緒2)年正式於打狗港北岸的哨船頭(今鼓山)開始籌建領事館(今打狗英國領事館文化園區山下領事館辦公室),位置面對打狗港與海關緊鄰,方便領事業務與商業貿易,直至1879(光緒5)年完工啟用。(註3)

爾後打狗港出入船隻日漸增多,但因港口導航設施不足,時有船難事件發生,為船行安全,清政府便於1883(光緒9)年由水師副將王福祿聘請英國技師哈爾定(John Reginald Harding)於旗後山修築旗後燈塔(今高雄燈塔,現為高雄市定古蹟),至日治時期1916(大正5)年為配合港區擴建在原塔旁重建新燈塔,至1918年竣工,燈塔北邊四方形建築係舊塔原址。(註4)

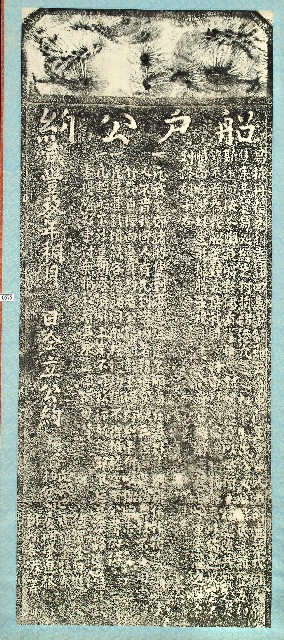

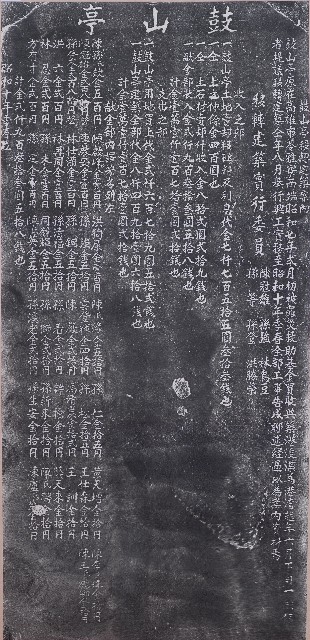

本館所藏〈船戶公約碑〉拓本(登錄號:19580010560)為1859(咸豐9)年下郊(同安)商人與廈門港船戶所立規範公約,(註5)顯示清領時期打狗港內多淺灘、暗礁,無法讓太多船隻一起進港,且進港時須有竹筏或舢舨領港,因此各船戶間約定相互協助形成公約,如有違反罰戲壹臺、燈彩壹付;碑文見證打狗港於清咸豐年間下郊商人與廈門港船戶簽訂規定,由民間自我管制船隻出入。原碑現已佚失,近年旗津天后宮乃仿刻新碑。

〈船戶公約〉: (註6)

易操舟楫之利,達諸四夷蠻貊。雖云舟車所至,實由人力所通,茲我同人,船隻來臺,貿易必經之打狗諸港,凡遇風帆不順,出入必以竹筏導頭,歷古如斯。□因岐人與我船夥,偶有□□,然□□□以□須□□怨共濟之大節,不肯為我船導頭。 爰集我同人,特申禁約:□後凡我船來□,倘遇風帆不順,尚在港外,豈能扼腕坐視,袖手旁觀□□□□□□□並□□塞港之弊,今列條規於左:

一凡我下郊諸船隻到港,遇風蓬不順,尚在港外,舊例原係竹筏導頭;倘岐人不肯,我同人有先到港內者,務須駕駛三板向導;倘三板不合用,宜借竹筏自撐向導。負約者,公議罰戲壹檯,灯彩壹付,以儆將來。

一凡該費錢,頃就各港□同船,按擔均攤,不得推諉;違者公罰加倍。

一凡輕船下沙重,到港須□上岸,不可私行就□卸下□□港路;違者罰戲壹檯、燈彩一付。無稍私宥,其永遠率循,毋替!

咸豐玖年桐月 日仝立公約

文武 總爺 抽分 □□金興進

舊□金捷春

廈門金進發

□嶼各港等

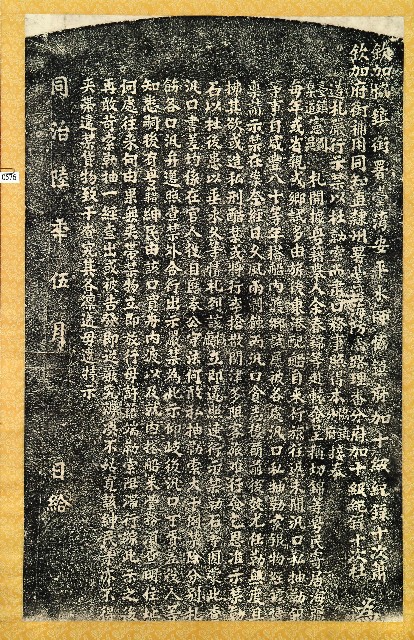

館藏〈嚴禁汛口私抽勒索碑記〉拓本(登錄號:19580010561)為1867(同治6)年安平水師協鎮副將蕭瑞芳與臺灣府海防兼南路理番同知杜(佚名)會銜給立告示,嚴禁汛口差役藉端私抽、勒索銀物,以及往來紳民亦不得夾帶違禁貨物,以肅汛口防務;此碑現存於旗津天后宮,見證同治年間廣東籍舉人告官後,打狗港以碑告示官差檢查守則及違禁品等規定。碑末特別說明該碑告示旗後渡口的官差,往後有廣東籍的鄉紳平民搭船來往兩地,務必查明住址、往來的原因。如果沒有夾帶違禁品,立刻放行;不准藉機勒索、妨礙他們的行蹤。此告示公布後,如果再有勒索私抽,一旦被查出或告發,立即從嚴辦理,絕對不會姑息、寬待!往來兩地的鄉紳平民也不准夾帶違禁品,違者必定查明追究。

〈嚴禁汛口私抽勒索碑記〉: (註7)

欽加協鎮銜署臺灣安平水師協鎮府、加十級、紀錄十次蕭,欽加府銜補用同知直隸州署臺灣海防南路理番分府、加十級、紀錄十次杜,為遵札嚴行示禁,以杜勒索而肅口務事。

照得本協鎮、分府接奉臺鎮憲劉、臬道(憲)吳札開:「據粵籍舉人余春錦等赴轅僉呈稱:『切錦等粵民寄居海疆,每年或省親、或鄉試,多由旂後、東港配船,自來行旅往返,未聞汛口私抽、勒銀等事。自咸豐八、十等年搭船內渡鄉試,屢被各處汛口私抽、勒索銀物,經據情稟請示禁在案。奈經日久,風雨剝蝕;而汛口貪志復萌,前後效尤,任勒無度;且拂其欲,或造私刑酷禁,或將行李搶散。關津多阻,客旅難行!僉乞恩准示禁勒石,以杜後患,以垂永久。』等情。札到該協、廳,立即遵照,速行示禁勒石。」等因。

蒙此,查汛口書差均係在官人役,自應奉公守法,何敢私抽勒索,大干例禁。除分別札飭各口汛弁遵照查禁外,合行出示嚴禁。為此,示仰旂後汛口丁胥差役人等知悉:嗣後有粵籍紳民由該口買舟內渡,以及就內搭船來臺,務須查明住址何處、往來何由。果無夾帶禁物,立即放行;毋許藉端勒索,阻滯行踪。此示之後,再敢苛索勒抽,一經查出,或被告發,即從嚴究辦,決不姑寬!該紳民等亦不得夾帶違禁貨物,致干查究。其各凜遵,毋違!

特示。

同治陸年伍月 日給。

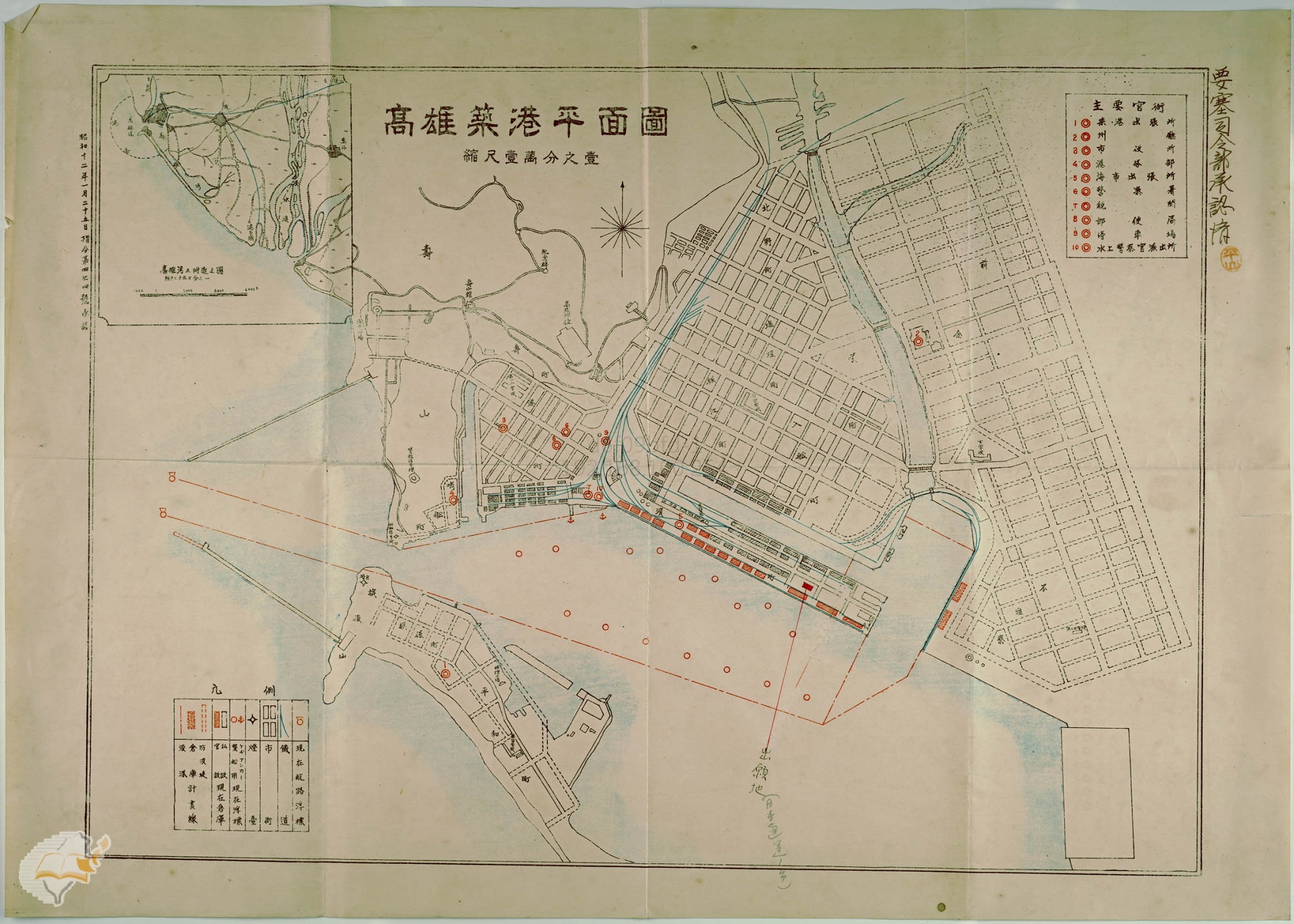

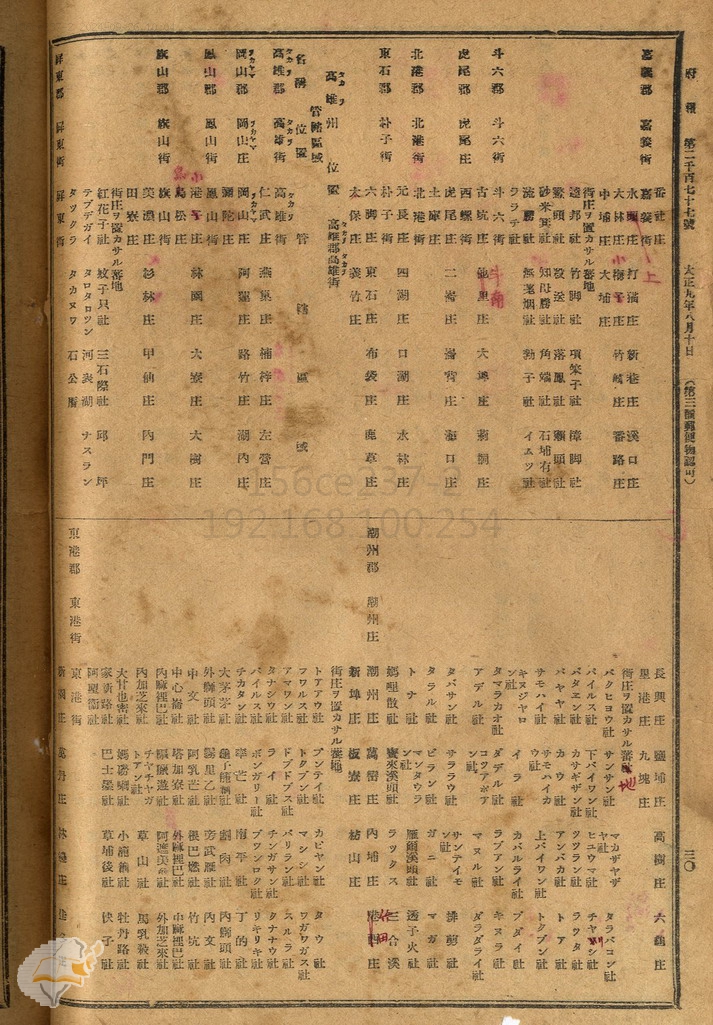

清領時期打狗港內有巨石、淤塞等問題,臺灣總督府領臺後鑑於需改進不利於航行的缺點,於是啟動了打狗港一系列的「築港計畫」,促使高雄港轉型成為現代化的良港。打狗港自漢人定居旗後開始發展,後逐步拓展至鄰近的哨船頭、新濱町(今哈瑪星,為填海新增陸地)、鹽埕埔、苓仔寮(今苓雅寮)等地發展形成高雄港。1920(大正9)年,臺灣總督府將臺灣行政區劃重新調整(註8),同時也更動許多地方的地名,原先打狗更名為高雄街;1924(大正13)年高雄街又升格為高雄市,(註9)成為高雄州唯一的「市」,範圍涵蓋今旗津、鹽埕、前金、新興等4區,及三民、苓雅、前鎮境內部分地區。(註10)至1930年代後期可由館藏檔案高雄築港平面圖略知發展新市街概況。(註11)日治後期為配合南進政策「工業化、軍事化」需求,規劃以南洋的資源,在戲獅甲建立以軍需產業為主的工業區;二戰末期美軍轟炸高雄港地區的政府建築、軍事基地、港口設施、工業區等,高雄港也在這一連串的轟炸中,接近癱瘓。二戰後政府積極修復高雄港及鄰近工業設施,打造高雄成為臺灣工業發展的重要基地,之後於1999年一躍成為世界第3大貨櫃港,對臺灣經濟影響深遠。

日治時期高雄港區開發擴建碼頭時,苓雅寮被劃設為新建碼頭區,1932(昭和7)年起下寮(約苓雅寮西端)部分居民及庄廟鼓山亭因而被迫遷移到今苓雅二路132號。(註12)館藏〈鼓山亭移轉建築案內〉拓本(登錄號:20000010445),為1935(昭和10)年鼓山亭移轉建築案內,係該廟遷移重建紀事,詳述遷建原因,收入與支出,捐款者姓名與金額,以垂久遠,碑額題刻「鼓山亭」,見證日治時期因港口碼頭擴建,鼓山亭迫遷重建歷史。

備註:

註1:臺灣銀行經濟研究室編輯,《臺灣私法物權編卷三》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1963年),頁926-927。

註2:臺灣港務股份有限公司,「關於公司/歷史沿革」,網址:https://www.twport.com.tw/chinese/cp.aspx?n=7A99A60B69B4F638(2024年9月25日點閱)。

註3:打狗英國領事館文化園區,「談.文史」,網址:https://britishconsulate.kcg.gov.tw/home02.aspx?ID=$4001&IDK=2&EXEC=L(2024年9月26日點閱)。

註4:交通部航港局,「燈塔相關資訊/高雄燈塔」,網址:https://lighthouse.motcmpb.gov.tw/lighthouse_3_22.html,(2024年9月30日點閱)。

註5:耿慧玲,〈船戶公約碑的考釋-清代臺灣海洋文化的一個解讀〉,《朝陽學報》,第11期(2006年9月),頁174。

註6:何培夫,《臺灣地區現存碑碣圖誌,高雄市、高雄縣篇》(臺北:國立中央圖書館臺灣分館,1995年),頁319-320。

註7:何培夫,《臺灣地區現存碑碣圖誌,高雄市、高雄縣篇》(臺北:國立中央圖書館臺灣分館,1995年),頁274。

註8:「州廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域制定」(1920-08-10),〈大正9年8月臺灣總督府報第2177期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071022177a001。

註9:「州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正」(1924-12-25),〈大正13年12月臺灣總督府報第3412期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071023412e014。

註10:林聖欽等,《臺灣地名辭書 卷廿三 高雄市》(南投:國史館臺灣文獻館2021),頁21。

註11:「國有財產準貸付許可ノ件(本地才一郎)」(1937-01-01),〈昭和十二年臺灣總督府公文類纂十五年保存第一卷人事警務內務司法財務〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00010519019。

註12:林聖欽等,《臺灣地名辭書 卷廿三 高雄市》(南投:國史館臺灣文獻館,2021年),頁279、284-285。

參考文獻:

一、館藏拓本

〈海關地界碑〉拓本,國史館臺灣文獻館,登錄號:19580010522。

〈船戶公約碑〉拓本,國史館臺灣文獻館,登錄號:19580010560。

〈嚴禁汛口私抽勒索碑記〉拓本,國史館臺灣文獻館,登錄號:19580010561。

〈鼓山亭移轉建築案內〉拓本,國史館臺灣文獻館,登錄號:20000010445。

二、檔案

《臺灣總督府(官)報》,(南投:國史館臺灣文獻館)。

0071022177a001,〈大正9年8月臺灣總督府報第2177期〉。

0071023412e014,〈大正13年12月臺灣總督府報第3412期〉。

《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,(南投:國史館臺灣文獻館)。

00010519019,〈昭和十二年臺灣總督府公文類纂十五年保存第一卷人事警務內務司法財務〉。

三、專書

何培夫主編,《臺灣地區現存碑碣圖誌》。臺北:國立中央圖書館臺灣分館,1995年。

國立臺灣師範大學地理學系研究,《臺灣地名辭書 卷廿三 高雄市》。南投:國史館臺灣文獻館,2021年。

臺灣銀行經濟研究室編輯,《臺灣私法物權編》。臺北:臺灣銀行,1963年。

四、期刊

耿慧玲,〈船戶公約碑的考釋-清代臺灣海洋文化的一個解讀〉,《朝陽學報》,第11期(2006年9月),頁165-188。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |