悅讀檔案

日本改正條約實施前後臺灣有關外國人土地交易之法令

文 / 鄭文文 / 本館整理組編纂日本開始統治臺灣的1895(明治28)年剛好落在日本與西方強權國家交涉改正條約(廢除不平等條約)的5年期間(1894~1899),亦即1899年改正條約生效後,西方各國與日本簽訂的條約都是平等互惠的,住在日本領土上的西方外國人享有與日本國民相同的權利,沒有所謂的特權。當時住在臺灣的西方人依靠著強權母國,原本享盡了各種特權,對於新政權會帶來的改變有許多不安,(註1 )改正條約生效之後,對於在地的西方人最直接的問題就是土地與房屋,各國領事都希望儘早能有明文規定外國人土地房屋之登記,以確定外國人的土地房屋交易等法律行為,但因為清朝時期臺灣並無現代土地登記制度,總督府當時也尚未開始進行臺灣全島的土地調查,對於外國人的土地登記只能依賴在各領事館的登記簿,對外國人土地管理處分只能暫時以府令做規範。

1897年4月21日總督府以告示第22號發布確定外國人雜居地之區域界線,即劃定未來處理外國人相關土地建物的管轄範圍。同日總督府以民總第541號給臺北縣與臺南縣知事公文,指示有關外國人雜居地區域劃分之執行須知,作為處理認定的標準:

一、在各雜居地區域樹立界標作為判斷依據。

二、區域確定後,不許外國人在區域以外居住營業、借用新的土地建物或所有新建物。

三、區域規劃決定前,外國人在區域外既有已借受(租借移轉)之土地建物或所有新建物,經日本地方官廳承認者得繼續享有其權利。

四、在雜居地區域內名義上為清國人之土地,實際上為外國人之永久租借地者,應更改其名義。

五、除前項情事外,日後外國人新借入之土地以限制借用年限者認可之,其年限另以訓令通知。

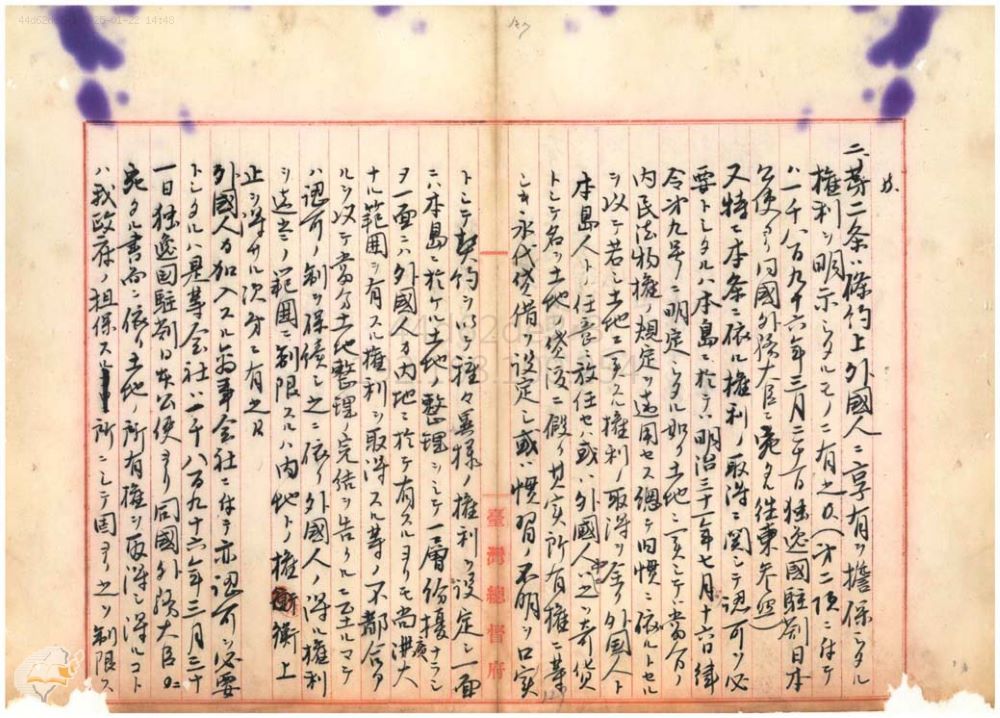

收到公文後,臺北縣知事橋口文藏針對民總第541號有關外國人雜居地區告示的處理程序規定提出詢問請示民政局:

第四項規定是指強制外國人提出申請來修正或是自由提出申請?

第五項所謂的認可,是如何認定呢?如果那些臺灣本島人之後成為日本人,被眼前的利益迷惑而締結有害於國家的契約,像這樣的契約是否政府需要加以檢查干涉以後才給予認可呢?

針對這些疑問,臺灣總督府民政局長水野遵回函給臺北縣知事:

第四項所規定的申請改正,是讓外國人自由任意提出申請。

第五項所謂的認可,是指認可有期限的借貸土地,禁止新的永久租借地。有關外國人土地借貸相關的規則會在最近以府令發布。(註2 )

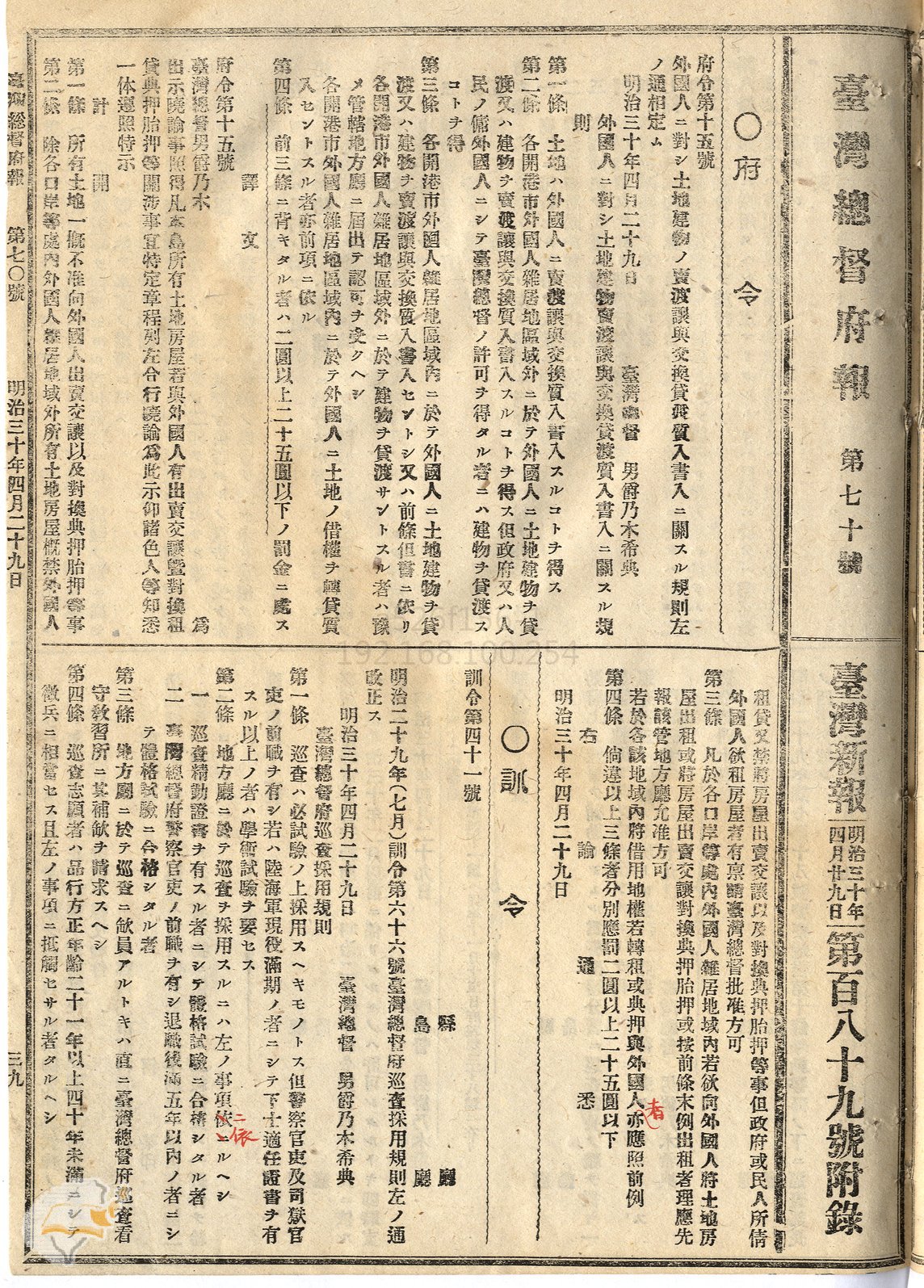

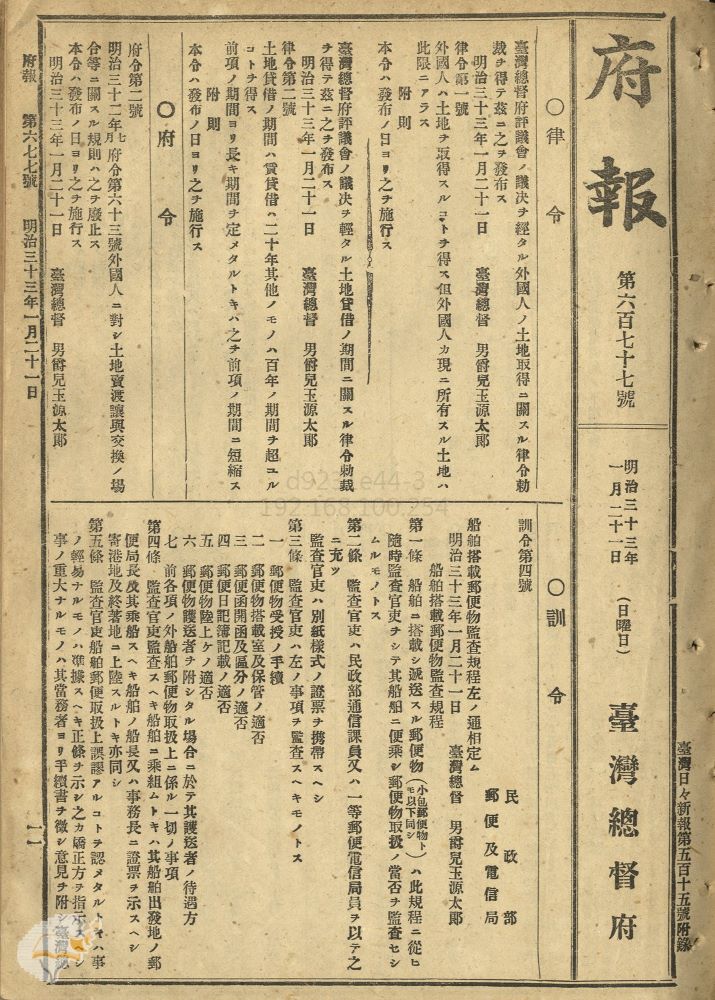

此府令即1897年4月29日府令第15號告示「對於外國人土地建物買賣讓與交換租貸典押(質入)胎押(書入)之規定」,此規定算是總督府針對外國人土地管理處分所發布的最早告示。(註3,圖2 )本告示所稱之典押(質入)、胎押(書入)係指以土地作為擔保債權的早期臺灣慣習。

凡本島所有的土地房屋, 若與外國人有出賣讓與交換租貸典押胎押等事宜,特定章程列左:

第一條 所有土地一概不准向外國人出賣讓與以及交換典押胎押。

第二條 各通商口岸之外國人雜居區域以外,所有土地房屋一概禁止外國人租借,並禁止將房屋出賣讓與交換典押胎押給外國人。但受雇於政府或人民之外國人,須經臺灣總督許可後租房屋。

第三條 各通商口岸之外國人雜居區域內,欲出租土地房屋給外國人或欲將房屋出賣讓與交換典押胎押給外國人或依前條但書出租者,須報請地方官廳許可。

第四條 違反前三條者處二圓以上二十五圓以下罰金。

所謂「典押」或「典」,狹義定義是指出典人(業主)為借款,將不動產占有使用收益權交付承典人(典主)。典在古代稱為「質」,故日文寫「質入」。出典動產通常稱為「當」或「押」。(註4 )(註5,圖3)至於「胎押」或「胎權」,初見於清乾隆時,意指出胎人(債務人)對承胎人(債權人)交付某種物體(可以是動產、不動產、不動產權、不動產收益、其他權利及其字據)做為信憑(擔保債權),借用金錢。本來有信用貸借性質,大多行於親友間。(註6)

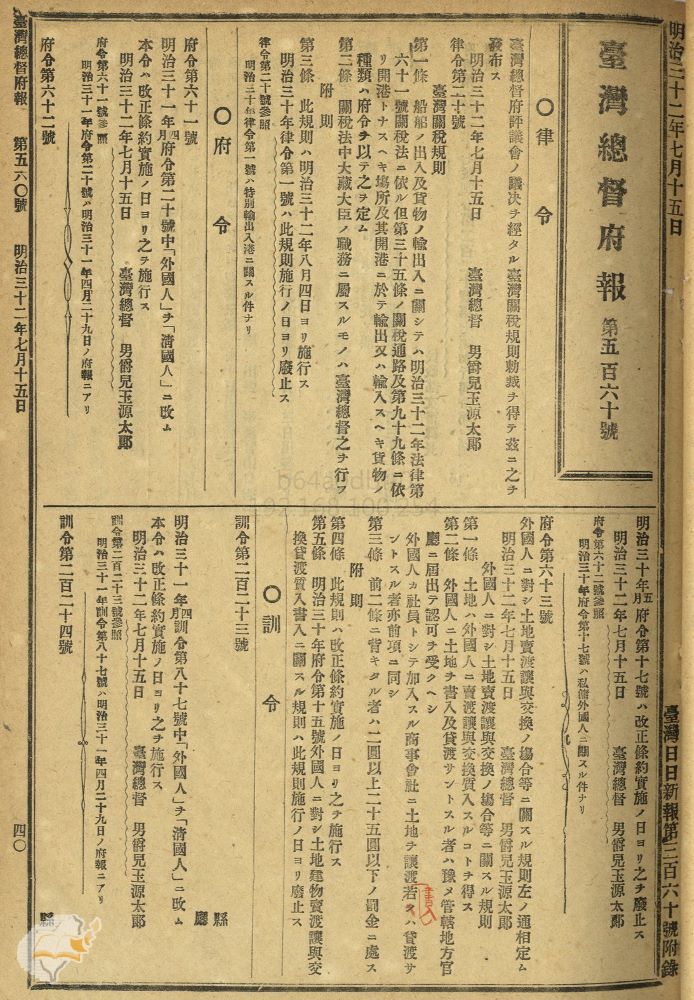

即至1899年,臺灣全島的土地調查才剛起步,土地登記制度尚未建立,又面臨日本與西方各國的條約改正期限,即1899年後所謂外國人雜居地區域不再存在,(註7)1897年4月29日府令第15號告示將無法規範西方外國人對於土地建物的交易,臺灣總督府為了預防亂象發生,在1899年7月15日發布府令第63號 「對於外國人土地買賣讓與交換等情形之規定」

第一條 不准對外國人出賣讓與交換典押土地。

第二條 欲出租或胎押土地給外國人者,須報請地方官廳許可。

欲讓與或胎押或借貸土地給有外國人的商事會社者,同前項規定。

第三條 違反前二條者處二圓以上二十五圓以下罰金。

附則

第四條 本規則自改正條約實施日起施行。

第五條 明治30年府令第15號對於外國人土地建物買賣讓與交換租貸典押胎押之規定自本規則施行日起廢止。(註8,圖4)

但此府令發布後,日本外務大臣青木周藏立刻收到德國公使フォン ライデン(Casimir von Leyden)來文抗議,表示該府令對於德國人民在日本國內土地的借貸與抵押權利上添加行政的限制,與1896年4月4日德日條約規定內容牴觸,希望能修正該府令。(註9)主要爭議是針對該府令第二條規定,欲與外國人或有外國人的商事會社有土地的交易者,須報請地方官廳許可。為此,外務次官高平小五郎兩度去函內務次官小松原英太郎儘速回答該請求。

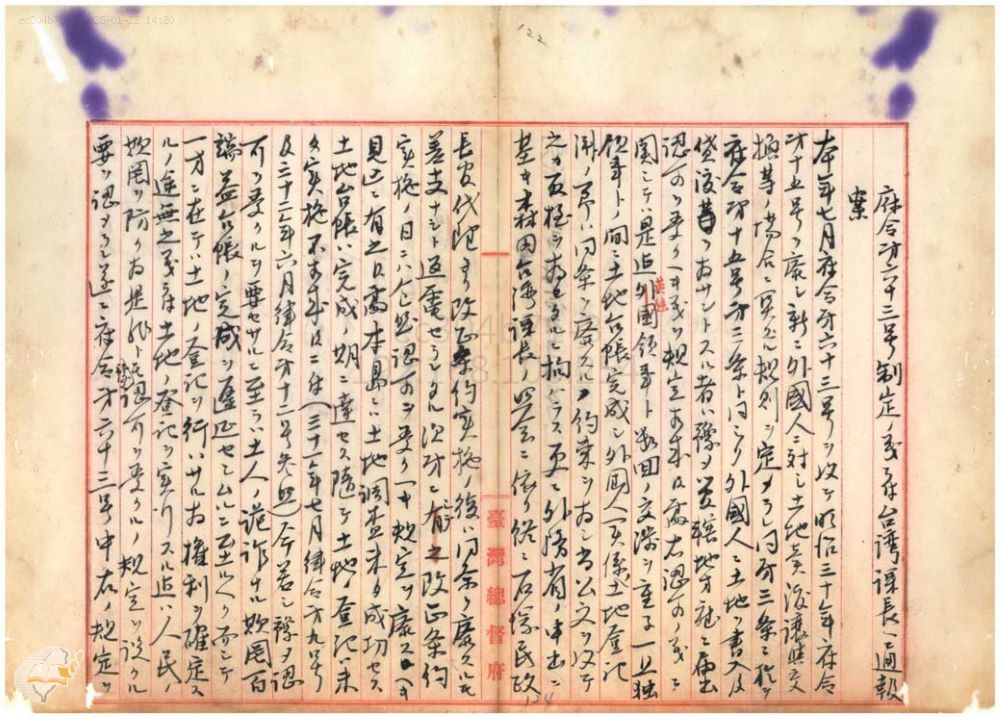

而總督府也兩度上報內務次官小松原英太郎陳述保留該規定的理由:

1898年7月16日發布之律令第9號第1條規定,關於土地相關權利,暫不依民法第2編物權之規定而依舊慣。(註10)如果完全放任外國人與本島人為土地之交易,外國人便能設定永久租借土地,假借貸土地之名行所有土地之實,或是以舊慣不明之口實,設定種種不同的土地權利,將增加本島土地整理上更多的困擾。另一方面,讓外國人在臺灣取得比在日本內地更廣泛的權利並不適當,基此原因,在臺灣土地整理完成前,認可制度之持續可限制外國人取得權利的在適當範圍內,是不得已的權衡措施。

另一方面,本島尚未實施土地登記制度,外國人有關土地之權利缺乏公證途徑,其權利之取得難免相當不妥適,認可制度的存在,可確認外國人取得的權利,也保障外國人安全享有其合法權利。

此外,依本島人的通性,為自己的利益將所有土地賣給外國人者不在少數,去年3月有一德國商會向本島人黃某等4人購買位於淡水鼻仔頭的海埔地而申請登記,因條約及法令上無法認可而被駁回之例。故在土地登記制度實施前,保留本規定可以防止本島人的欺罔事件發生。

但是內閣卻不認同總督府的上述理由,1899年9月22日內務次官小松原英太郎以外甲第54之內號函給臺灣總督府民政長官後藤新平,其內容為:

明治30年府令第15號在改正條約實施後當然廢止,而依內務省臺灣課長向外務省說明之內容,在該府令廢止同時又新設同性質規定難免有不穩當之嫌,新規定即日應廢止。至於預防弊害發生之方法再另行研究,請儘速辦理惠復。(註11)

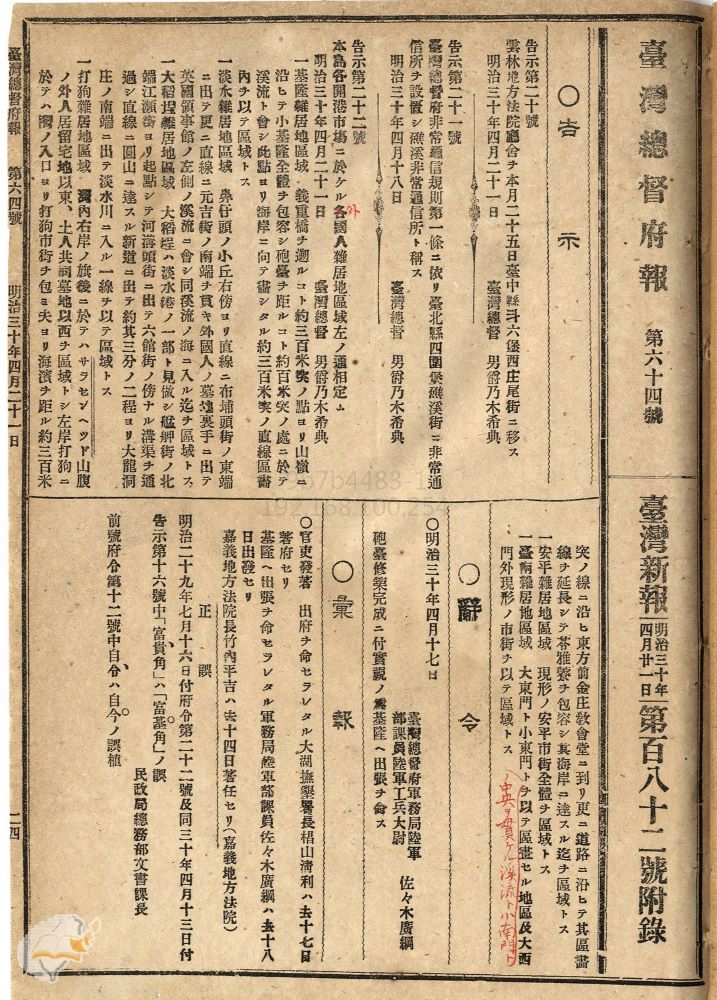

在經過總督府評議會議決送請天皇勅裁後,於1900年1月21日發布:

律令第1號:外國人不得取得土地。但外國人現所有土地不在此限。

律令第2號:土地借貸期間不得超過20年,其他不得超過100年。

同日也發布府令第2號:廢止1899年府令第63號。(註12,圖7)

註釋:

註1:「臺灣ニ於ケル帝國憲法行否及改正條約施否ニ關スル件」(1897-05-26),〈明治三十年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第十一卷外交〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000131009。「本島在留西班牙國傳教者ノ權利ニ關スル件」(1897-07-01),〈明治三十年臺南縣公文類纂永久保存第六十三卷官房門外事部〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009723003。「各國改正條約實施期日取調表」(1898-06-01),〈明治三十一年臺灣總督府公文類纂十五年保存第十三卷之二外交衛生〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00004556001。

註2:「外國人雜居地區域制定」(1897-04-24),〈明治三十年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第十一卷外交〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000131013。

註3:「外國人ニ對シ土地建物賣渡讓與交換貸渡質入書入ニ關スル規則」(1897-04-29),〈明治30年4月臺灣總督府報第70期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071010070a001。

註4:典權以貸款占有收益他人不動產或不動產權為原則,可部份出典,不動產之附屬物以與不動產一併出典為原則。承典人在收回典價前得繼續占有使用收益典物,不得處分。典物在出典期間增損或滅失時,無一定處理慣例,如無約定似皆歸承典人。但不得視為承典人有向出典人請求償還典價的對人債權,或典期屆滿後有強制出典人贖回之權。典權是附帶物權性回贖權的用益物權,有擔保債權性質,即出典人有贖回之權利。在他人所有的物體附加負擔的物權,非債權關係,且典權得對抗典物繼承人。岡松參太郎,《臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書臺灣私法第一卷上》(日本:臨時臺灣舊慣調查會,1910年) 頁651-706。陳金田譯,《臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書臺灣私法第一卷》 (南投:臺灣省文獻委員會,1990年),頁344-365。

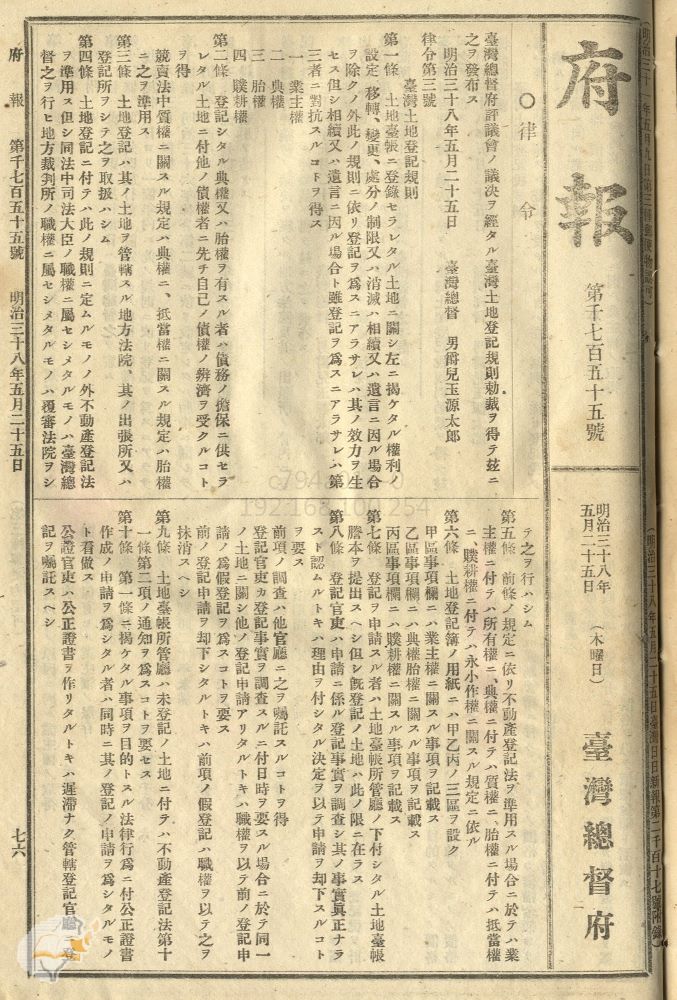

註5:1905年總督府以律令第三號發布的「臺灣土地登記規則」第一條規定:典權之設定以登記發生效力。在本規則施行前設定之典權,非於本規則施行日起一年內登記,不得對抗第三人。又臺灣土地登記規則第一條對於胎權之規定同典權。「臺灣土地登記規則」(1905-05-25),〈明治38年5月臺灣總督府報第1755期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071011755a001。徐國章編譯,《日治時期律令輯覽》(上冊)(南投:國史館臺灣省文獻館,2020年),頁346。

註6:胎權的性質依胎的標的物及約款而有差異,如胎的標的物為字據時,承胎人對字據有占有權,但不得處分字據,對字據所在的不動產亦無任何權利。如約定出胎人要如期支付利息及清償債務,否則承胎人有權取得目的不動產,依臺灣的慣例,發生與典權相同之關係。胎與典不同處為承胎人在胎期屆滿後,無論何時皆得請求全部債權(胎的母銀與利息),屬於當事人間純粹貸借關係。故日本官方認定其非物權,僅附帶於普通貸借的特約而已。同註4,日文版頁711-727,中譯本頁367-373。

註7: 同註1。

註8:「外國人ニ對シ土地賣渡讓舆交換ノ場合等ニ關スル規則」(1899-07-15),〈明治32年7月臺灣總督府報第560期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071010560a004。

註9:「外國人ニ對スル土地賣渡讓與交換ニ關スル規則(三十二年府令第六三號)ニ關スル一件」(1899-07-15),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第八卷外交衛生土地家屋社寺軍事殖產〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000532009X001。

註10:「民事商事及刑事ニ關スル律令施行規則」(1898-07-16),〈明治31年7月臺灣總督府報第330期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071010330a002。同註5,頁76。

註11:同註9。

註12:「外國人土地取得ニ關スル件」(1900-01-21),〈明治33年1月臺灣總督府報第677期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071010677a001。

參考文獻:

1.檔案

《臺灣總督府檔案》,(南投:國史館臺灣文獻館)

00000131,〈明治三十年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第十一卷外交〉。

00000532,〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第八卷外交衛生土地家屋社寺軍事殖產〉。

00004556,〈明治三十一年臺灣總督府公文類纂十五年保存第十三卷之二外交衛生〉。

00009723,〈明治三十年臺南縣公文類纂永久保存第六十三卷官房門外事部〉。

007-189704,〈明治30年4月臺灣總督府報第70期〉。

007-189807 〈明治31年7月臺灣總督府報第330期〉。

007-189907〈明治32年7月臺灣總督府報第560期〉。

007-190001〈明治33年1月臺灣總督府報第677期〉。

007-190505〈明治38年5月臺灣總督府報第1755期〉。

2.專書

岡松參太郎,《臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書臺灣私法第一卷》。日本:臨時臺灣舊慣調查會,1910年。

陳金田譯,《臨時臺灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書臺灣私法第一卷》。 南投:臺灣省文獻委員會,1990年。

徐國章編譯,《日治時期律令輯覽》。南投:國史館臺灣省文獻館,2020年。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |