悅讀檔案

日本時期的臺灣馬政計畫

文 / 陳慧馨 / 本館整理組科員臺灣早期馬業並不興盛。臺灣的馬匹幾乎全由外地海運來臺,而馬匹運輸不易且費用高昂,因此數量有限。(註1)此外,就農耕價值而言,馬的速度雖快,但食量大且畜力不如牛,因此臺灣傳統農業多以牛耕為主。民間甚至流傳「無牛使馬」的諺語,意指沒有牛可用時才退而求其次使用馬匹。軍事用途方面,臺灣地形以山坡丘陵居多,又多雨泥濘,無法像溫帶大陸地區般大量發展騎兵,這些先天限制使臺灣馬匹在軍事上運用有限。儘管清代至日治初期臺灣的軍警單位設有少量騎兵隊,(註2)上流仕紳偶有以馬代步,但整體數量與普及程度遠不及中國內地或日本。

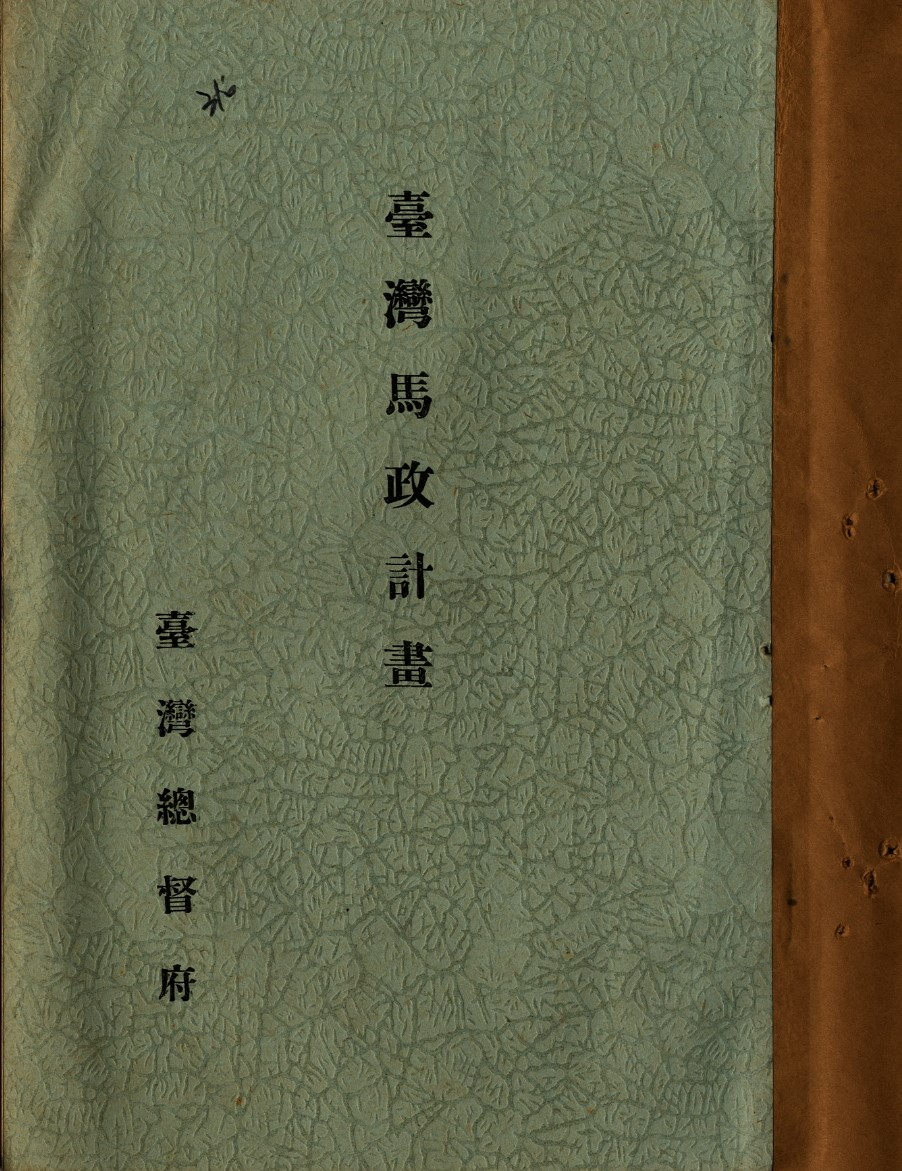

日本在日俄戰爭雖獲勝,但軍馬體型偏小、品質不足影響作戰表現的問題卻也在實戰中浮現。為解決此一問題,日本明治政府於1906年設置「馬政局」,推行第一次「馬政計畫」(1906-1935年),期望透過引進歐洲優良馬種改良日本國內約150萬匹在役馬匹。第一次馬政計畫結束後,據統計日本國內馬匹已高達93%為混種馬,大致達成改良目標。為進一步提升馬匹素質與數量,日本政府於1936年再次推動第二次「馬政計畫」(1936-1965年)。(註3)作為海外殖民地的臺灣,也在同年由臺灣總督府配合日本制定了「臺灣馬政計畫」。

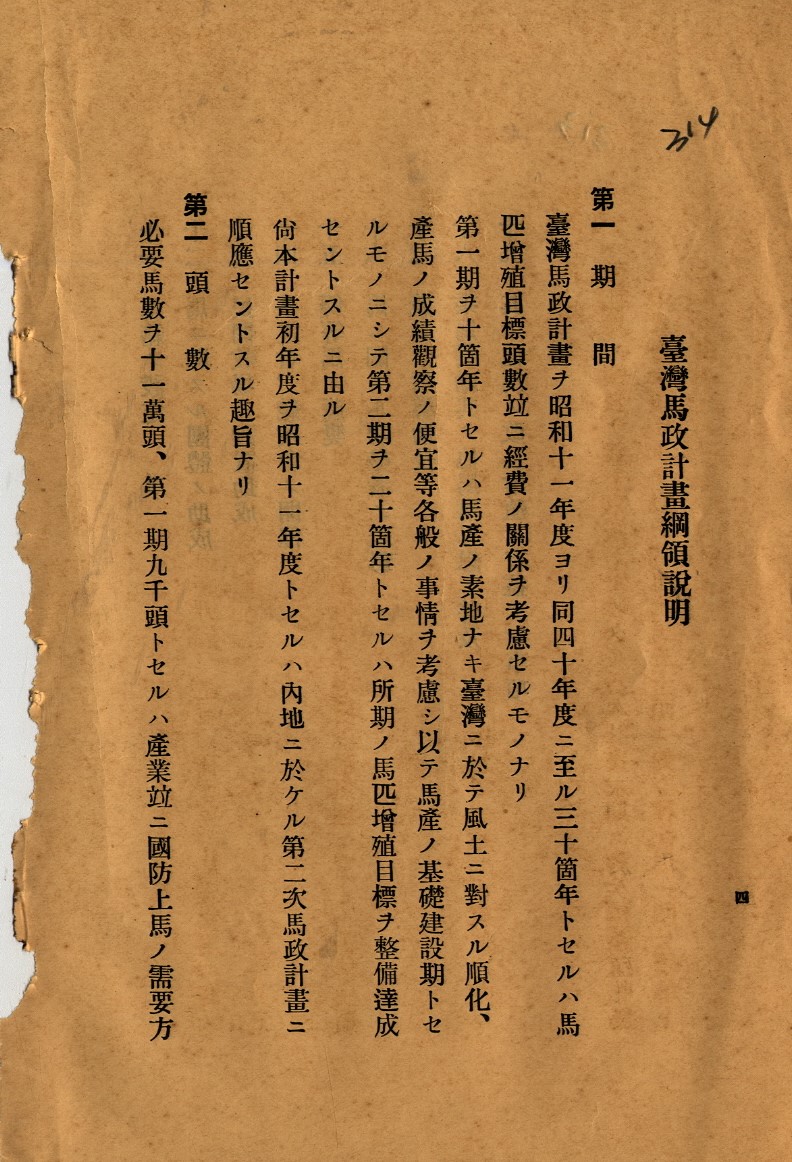

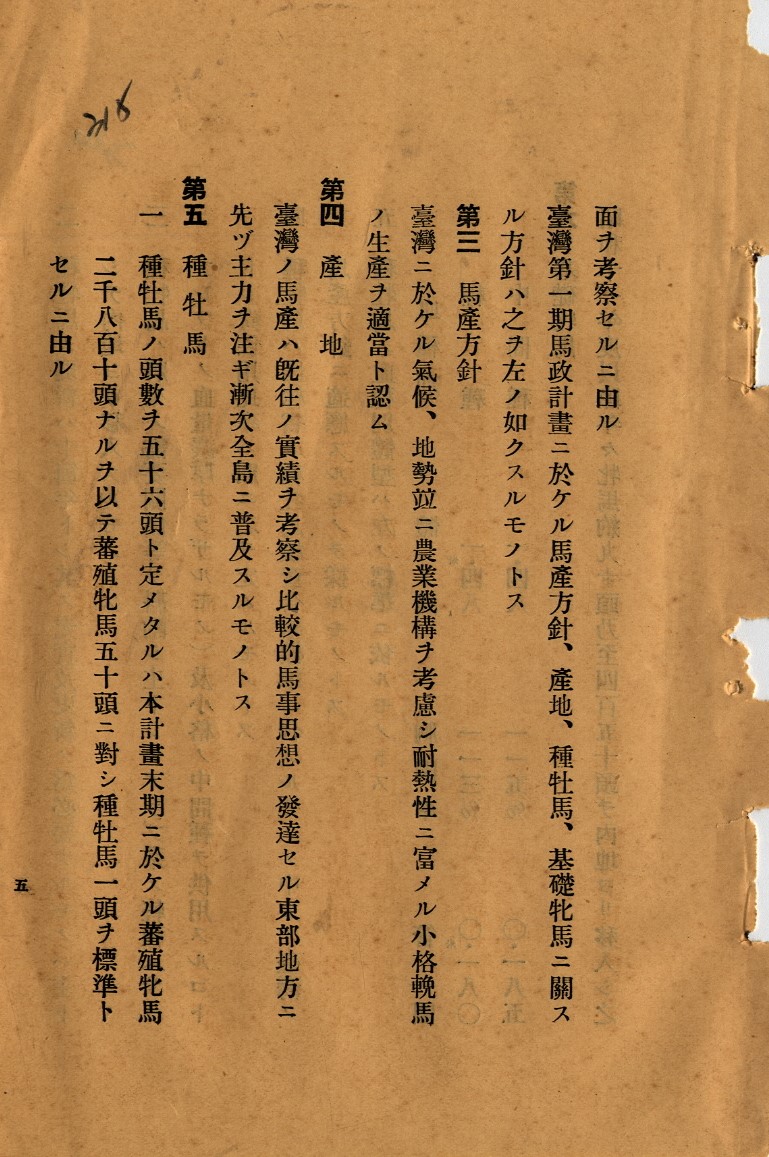

「臺灣馬政計畫」總期程三十年,目標是基於軍事及經濟需求,增殖11萬匹耐熱且持久力佳的小型輕型馬。計畫分為兩期推行,第一期(1936-1945年)為期十年,目標為生產9千匹馬匹。第二期(1946-1965年)則計畫生產剩餘的馬匹數量,以達到總目標11萬匹。由於臺灣原無馬產基礎,第一期重點在建立馬產基礎設施,培育馬匹適應臺灣高溫潮濕的氣候及多山地丘陵的地形,並觀察評估馬產的成效。第二期則預期在前期的基礎上擴大生產。計畫初期馬產地點集中在馬業發展較佳的臺灣東部,再透過政策推廣逐步擴展至全島。第二期馬政計畫則因日本戰敗而並未執行。

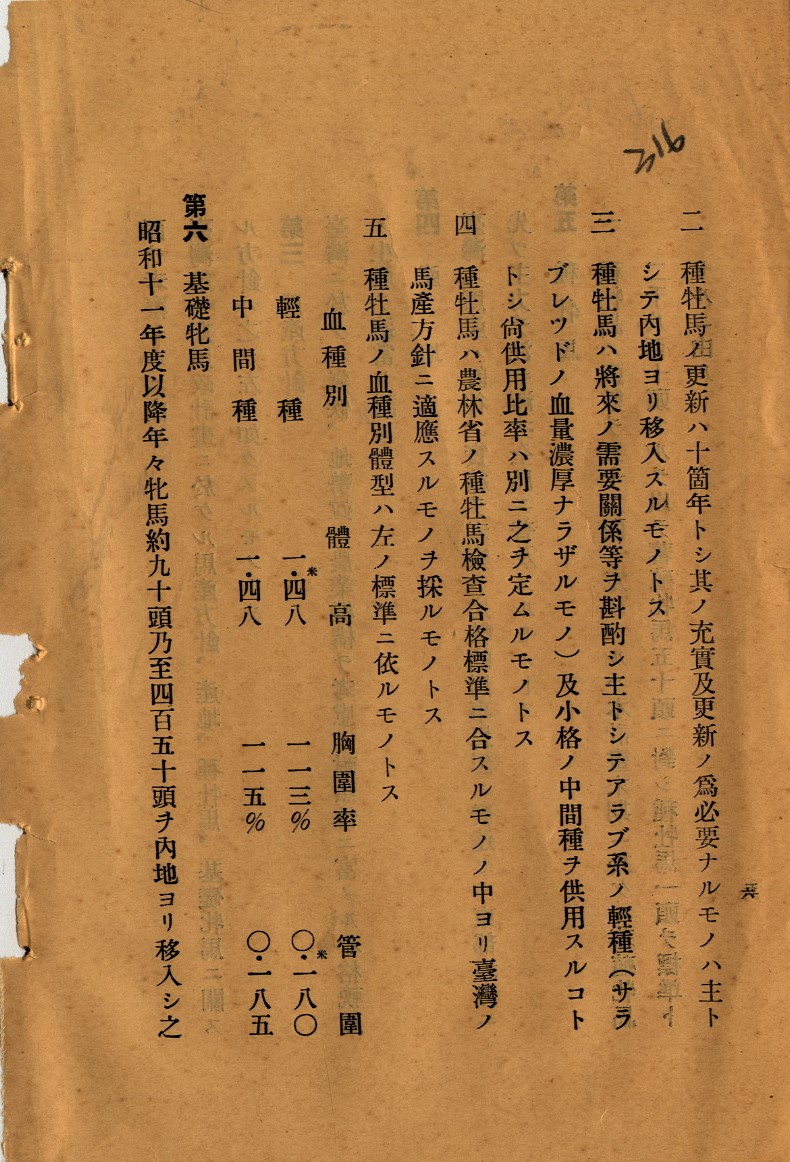

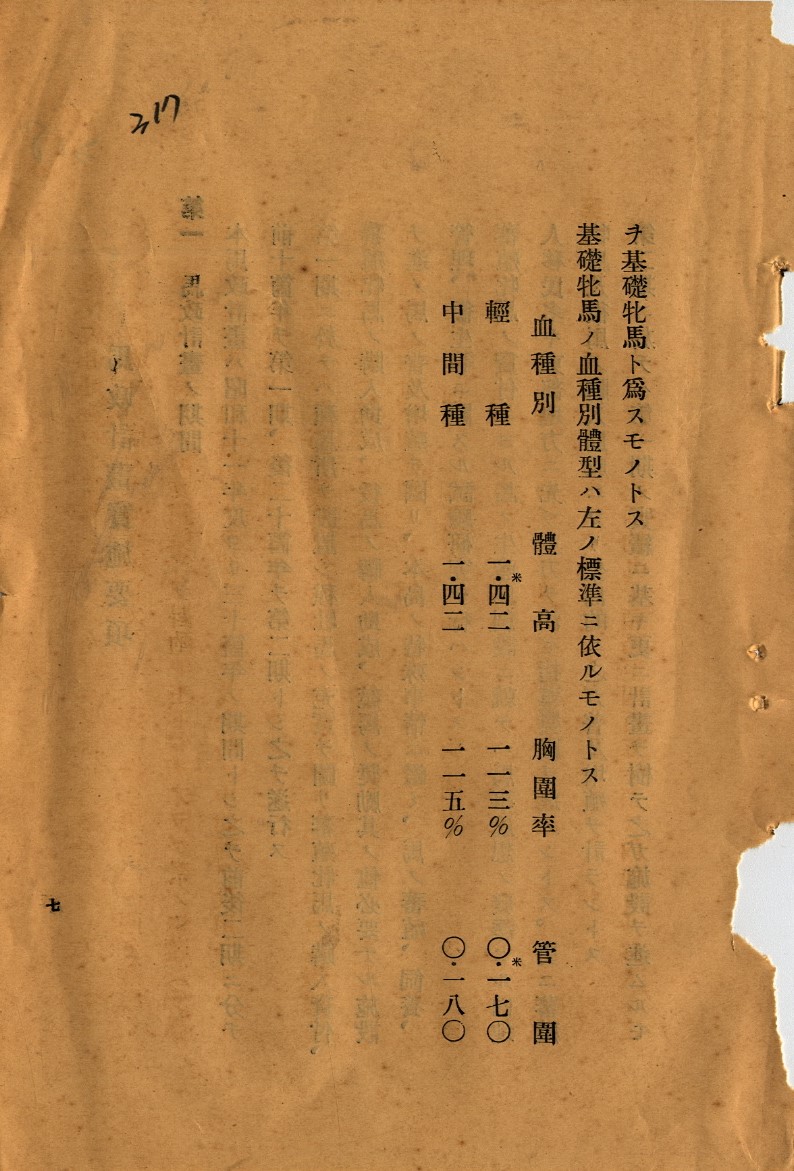

在馬匹品種與培育策略上,因考量未來可能有在南方或熱帶地區作戰需求,特別選用高度耐熱性且耐力佳的小型輕型馬。種馬來源方面,由日本內地經農林省檢驗合格的馬匹中選出體高約148公分的種公馬,以阿拉伯系與盎格魯諾曼等小型輕型品種為主,每十年定期自日本引進更新。種母馬則選體高約142公分的小型輕型馬,每年計畫從日本引進約90至450匹,種公馬與母馬比例設定約為1:50。預計第一期程結束時,臺灣全島飼養馬匹約可達種公馬56匹,種母馬2,800匹。

該計畫並對馬匹用途預先做出規劃:第一期繁殖的9,000匹馬中,預定3,500匹農耕用(其中蔗作1,500匹、一般農耕2,000匹),3,500匹供搬運運輸用(荷車3,000匹、駄用500匹),(註4)另有2,000匹作為繁殖用的種馬及三歲以下幼馬。整個三十年期間繁殖的11萬匹馬匹用途規劃預計為:農耕用50,000匹(蔗作15,000匹、一般農耕35,000匹),搬運用35,000匹(荷車30,000匹、駄用5,000匹),以及繁殖用種馬及幼馬共計25,000匹。在這份用途規劃中,甘蔗耕作畜力有別於其他農耕需求,單獨被匡列出來,可看出糖業在當時被政府視為重點栽培的產業。此外,雖然馬政計畫書中,並未提及軍事用途,僅規劃馬匹在農業耕作和運輸上的應用,但從當時政府積極推動馬匹產業,鼓吹馬匹經濟價值,鼓勵民間以馬代牛的的做法來看,考量未來若戰事爆發,馬匹在軍事使用上的價值,或許才是政府大力推動這項計畫的真正原因。

為了推廣馬匹繁殖產業,政府透過貸與繁殖用母馬、補助民眾購買繁殖用母馬以及收購役用馬等措施,以促進馬匹普及與增殖。第一期9千匹馬匹計畫至第十年預定成果如下:政府出借繁殖馬約1,289匹,民間透過補助購買的馬匹約為工作中的役用馬3,341匹,繁殖用母馬4,470匹,共計9,100匹,但不包含淘汰老齡馬411匹。(註5)

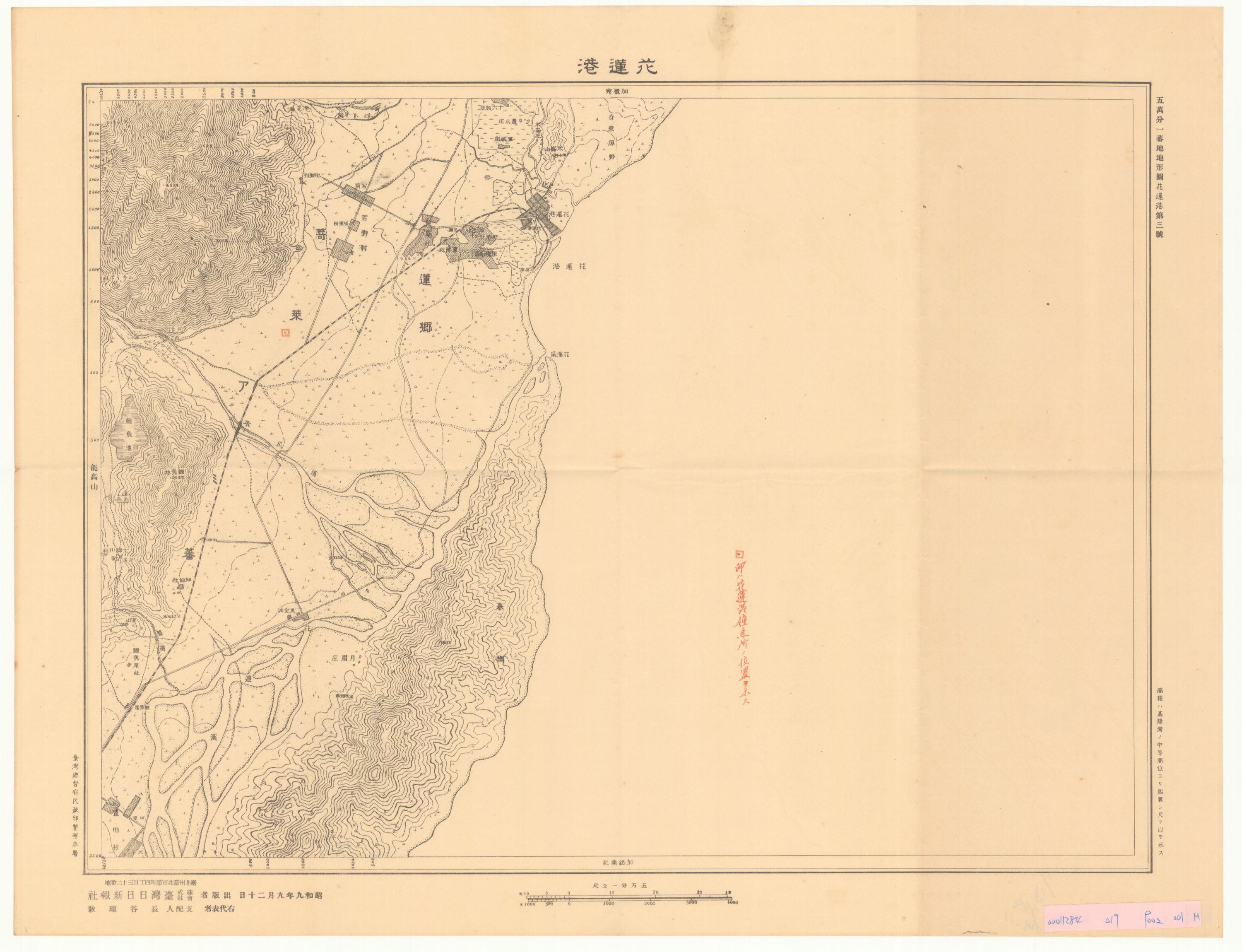

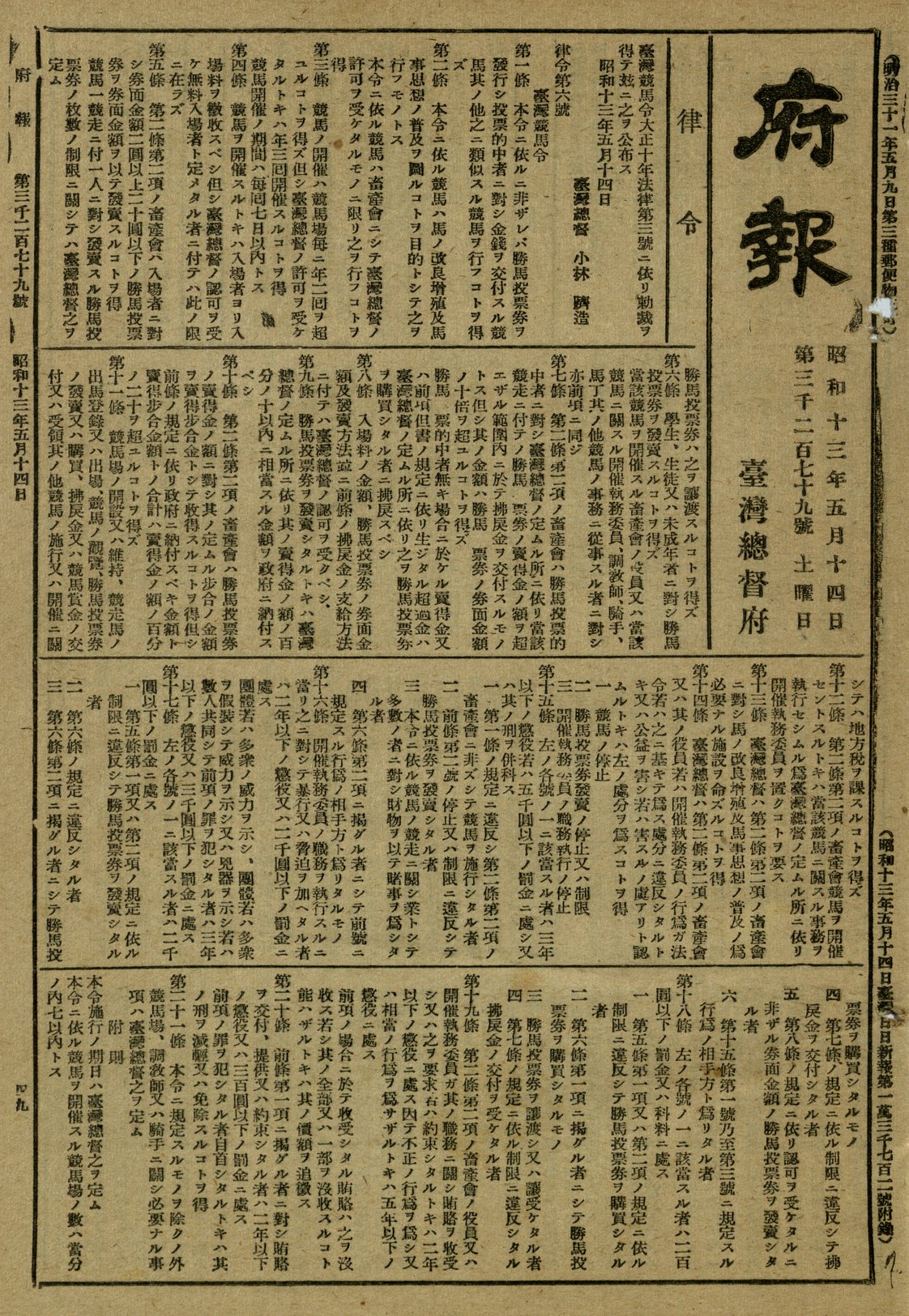

在具體執行上,作為臺灣首座官營移民村的花蓮港吉野村,因村民有養馬經驗,且牧草資源豐富,成為發展馬產的首選。政府遂於1937年3月在該地設立「花蓮港廳種馬所」,並將面積61甲55分的官有地撥用給種馬所做為設施用地,成為馬匹繁殖的重要據點。(註6)同時為了提高民眾對馬政產業的支持,1938年總督府頒布《臺灣競馬令》,透過舉辦賽馬活動培養國民對馬匹的關注與熱忱。(註7)

總督府農務課小川技師赴東京參加1938年的日本馬政調查會,提及臺灣方面雖可維持現行馬政體制,但為配合整體軍需體系,在實際繁殖數量與用途應配合軍需進行調整。(註8)

1941年太平洋戰爭爆發後,隨著戰爭態勢擴大,身為殖民地的臺灣開始配合戰事投入各式人力物力資源,臺灣馬政的政策,也隨著戰事的嚴峻,逐漸重視軍事方面的應用。1942年,總督府農務課技師岸德次氏在《臺灣日日新報》上指出應確立「大東亞馬政計畫」,為配合戰時軍馬需求,全面擴充馬匹生產。強調臺灣作為唯一一個熱帶地區馬產地的戰略價值,應強化耐熱型馬匹之繁殖能力。並應比照東部地區,在西部設置種馬據點。(註9)

1943年日本農林省本廳舉行馬政會議,由會長山崎農相及陸軍省兵務局長等以下28名委員出席。針對因應戰力強化,討論馬政計畫修正案。本次修正要點為:(1)增強挽馬及駄馬體格,(註10)(2)減少三分之一的乘馬數量,(3)增加三分之一的駄馬數量。(註11)同年,臺南州配合南方基地建設,生產已開始具備具體成果,計畫擴大增購種母馬55匹及役用馬27匹,強化畜養設施與技術教育,積極培育具耐熱性優良馬。(註12)

臺灣馬業政策的發展,並非單純出於經濟效益考量,雖然官方馬政計畫中大多著重論述產業運用與畜產改良,但從品種選育到繁殖推廣,背後都有軍事目的的考量。特別在太平洋戰爭爆發後,臺灣馬政的軍事色彩更是日益明顯,軍事需求可謂是實質左右馬政內容與政策方向的核心因素。

註釋:

註1:林慶弧、郭双富,《奔騰年代:牧馬中樞的后里馬場》(臺中:臺中市政府文化局,2018年),頁20-35。

註2:郁永河曾指出臺灣「地不產馬,內地馬又艱於渡海,雖設兵萬人,營馬不滿千匹」,參見郁永河,《裨海紀遊》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1959 ),頁13。;臺北州警務部,《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》(臺北::臺北州警務部,1926年),頁79;臺北州警務部編、鄭文文譯,《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》(南投:國史館臺灣文獻館、臺南:國立臺灣歷史博物館,2024年),頁202-203。

註3:岡崎滋樹,日治時期的臺灣馬政計畫,2018年,收入「臺灣歷史事件」:https://www.ntl.edu.tw/public/Attachment/4111417101264.pdf(2025年4月10日點閱)。

註4:荷車:為用於載運貨物之車輛,通常由人力或獸力牽引;駄用:用於負載物品的馬。

註5:〈昭和十二年度國有財產書類編〉(1937-01-01),《臺灣總督府檔案.法務、會計參考書類》,國史館臺灣文獻館,典藏號:000-11284。

註6:和田奈穗實,〈日治時期花蓮港廳的馬政計畫之發展──以1922年到1945年為例〉,《東台灣研究》,31期(2024年5月),頁31-56。

註7:「臺灣競馬令」(1938-05-14),〈昭和13年5月臺灣總督府報第3279期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071033279a001。

註8:〈馬政方針改革と本島の馬産方針〉,《臺灣日日新報》,1938年9月12日,版2。

註9:〈大東亞馬政計畫確立の要〉,《臺灣日日新報》,1942年10月19日,版2。

註10:挽馬:指負責牽引車輛或農具的馬匹。

註11:〈軍馬資源を増強──馬政計畫の修正決定〉,《臺灣日日新報》,1943年7月23日,版2。

註12:〈臺南州十八年度馬政計畫〉,《臺灣日日新報》,1943年2月20日,版4。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府檔案》、《臺灣總督府專賣局檔案》(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00011284,〈昭和十二年度國有財產書類編〉。

00011317,〈花蓮港廳種馬所用地一部準貸付ノ件〉。

0071033279a001,〈昭和13年5月臺灣總督府報第3279期〉。

二、報紙

《臺灣日日新報》,1937-1943年。

三、專書

林慶弧、郭双富,《奔騰年代:牧馬中樞的后里馬場》。臺中:臺中市政府文化局,2018年。

郁永河,《裨海紀遊》。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1959。

臺北州警務部,《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》。臺北:臺北州警務部,1926年。

臺北州警務部編、鄭文文翻譯,《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》。南投:國史館臺灣文獻館、臺南:國立臺灣歷史博物館,2024年。

四、期刊論文

和田奈穗實,〈日治時期花蓮港廳的馬政計畫之發展──以1922年到1945年為例〉,《東台灣研究》,31期(臺東:財團法人東台灣研究會文化藝術基金會,2024年5月),頁31-56。

五、網路

岡崎滋樹,日治時期的臺灣馬政計畫,2018年,收入「臺灣歷史事件」:https://www.ntl.edu.tw/public/Attachment/4111417101264.pdf

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |