館務訊息

原住民族專題系列講座回顧:平埔族埔里大流亡:清代中部熟番的第二次集體出走

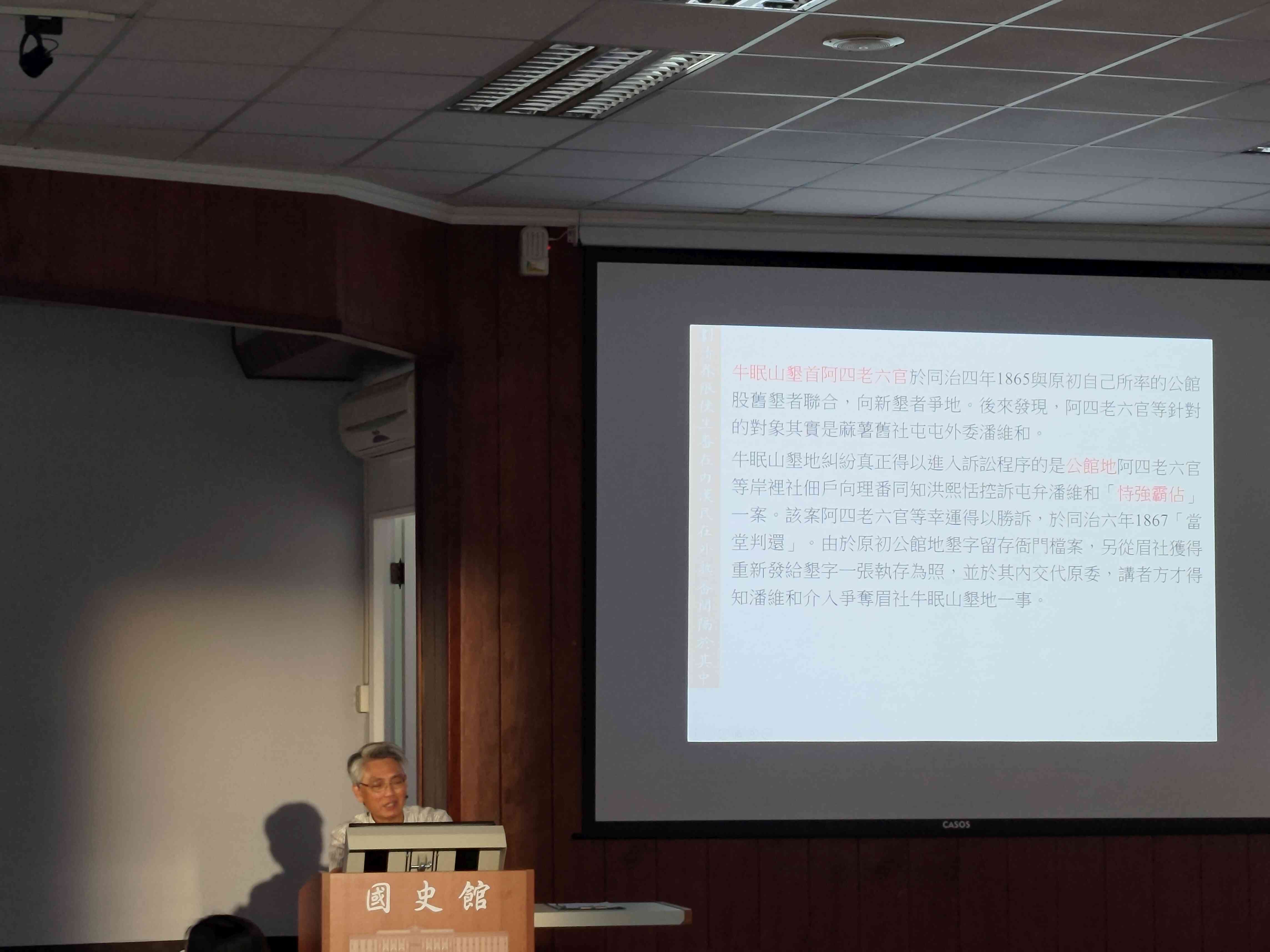

本館與國史館、原住民族委員會於2025年合作辦理8場次原住民族專題系列講座。第4場於6月5日(星期四)下午2時至4時,由中央研究院院士柯志明主講「平埔族埔里大流亡:清代中部熟番的第二次集體出走」。現場首先由國史館陳儀深館長致詞介紹。接著,柯院士先就本次主題背景,補充中部熟番的第一次集體出走。他提及第一次的出走,是潘賢文、大乳汗(大宇)、茅格等人,聯合岸裡、阿里史、阿束、東螺等社,流亡宜蘭平原。其中部分出走原住民,在清朝官員的勸誘下,放棄遷移,仍留在西部。而移居宜蘭的熟番,原本還幫清朝平定海盜,但卻捲入漳泉械鬥,清廷最後將潘賢文、茅格處決。

中部熟番第二次出走,肇因於1814年,水沙連社丁首黃林旺勾結漢人郭百年、陳大用等,慫恿水沙連通事及土目等前往府城陳情,假藉水裡、埔里二社「積欠番餉,番食無資」,請將二社土地「踏界給漢人佃耕」。因此,1815年彰化知縣錢燕喜發給郭百年墾照。郭百年取得墾照後,大舉募佃入墾水沙連地區,並建土城,引起當地原住民不滿與緊張,最後激化為郭百年大肆焚殺原住民。自此,水沙連地區原住民勢力大為衰退。

柯院士表示,因為郭百年事件後,原埔里社的勢力不如以往,當地又有強鄰眉裏、致霧、安里萬等生番環伺。為求自保,1823年正月由岸裡社潘春文作東,與中部有意入墾各熟番社頭人聚會商談,簽訂入墾埔里合約。

1824年,埔里社又與中部其他熟番訂定招墾契約〈思保全招派開墾永耕字〉,這次的契約,將埔里的開墾從原先經由埔里社認可的試墾狀態,正式升格進入一般民間共同接受的招墾契約關係。然而,這兩次的開墾,在官方的認定中,雖然認為「其情可憫」,但是仍應該「禁之如故」。

柯院士認為:漢人豪強武力的滋長和失控以及官方降低熟番債務壓力措施的無力,最終仍形成中部熟番大舉遷移的充分推力。1827年岸裡社群因前一年彰化、淡水大規模分類械鬥留下的恩怨,番漢間嚴重衝突。1828年,埔里社發出第二張招墾字〈望安招墾永耕字〉。這次的招墾字,埔里社收取了約5千餘銀兩的禮物,而同意招墾的地區,除了前此給墾的福鼎金埔地之外,幾乎將埔里社剩餘的土地,全部提供招墾。

到1845年岸裡社群與崩山社群為主的八股立下〈鬮簿合約字〉,社眾共同出資520元,作為埔底銀,入墾埔里。請墾對象,已是由原本的埔里社,改為向先來埔里開墾的熟番「業主」承墾。在1846年田頭社、水裡社、猫蘭社、審鹿社、埔里社、眉裡社等六社土目,率眾向北路理番同知史密,請求將既有土地納入版圖。然而,清廷仍認為「該督所請六社番地歸官開墾之處,著毋庸議」。

這個時期官方既沒有能力執行驅逐入墾埔里熟番,也無意制止埔眉兩社自行招佃。結果,熟番間漸漸形成兩股勢力。南投、北投兩番稱南番,頂九、下九、大肚三番稱北番,各自稱霸一方,不相上下。在戴潮春事件的餘波下,演變成平埔族間的分類械鬥。

同光年間,國家權力的缺席終於因為解除生番界之禁的「開山撫番」而改變。另外,隨之官制的更變,將臺灣北路同知改為中路,移駐水沙連,官治組織延伸進入埔里。先前因開墾先後及勢豪強佔而引起的土地紛爭才得以逐漸擺脫權勢威逼及暴力對抗,經官府仲裁,埔、眉生番(化番)僅存土地權益的保護方得逐步落實。

最後,柯院士指出,兩次中部平埔族大遷徙,第一次流亡到宜蘭,雖然協助清軍平定海盜,但最後在漳泉械鬥,帶頭領袖潘賢文、茅格遭到處決。第二次進入埔里,因為記取漢人壓迫的教訓,與漢人「外交內絕」,並協助清廷對抗漢人叛亂,終能在埔里納入界內設治之後保有辛苦墾成的田園。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |