悅讀檔案

淺論戰後臺灣公民宣誓與候選人檢覈制度

文 / 陳立家/ 本館整理組辦事員聯合國《公民與政治權利國際公約》第25條規定「凡屬公民,無分第2條所列之任何區別,不受無理限制,均應有權利及機會:(1)直接或經由自由選舉之代表參與政事;(2)在真正、定期之選舉中投票及被選。選舉權必須普及而平等,選舉應以無記名投票法行之,以保證選民意志之自由表現;(3)以一般平等之條件,服本國公職。」揭櫫公民參政權的普選原則,國家有義務將選舉權與被選舉權盡可能給予更多的公民,且必須確保公民能真正行使選舉權。(註1)因此,公民參政的基礎在於選舉權與被選舉權的保障。

臺灣歷史上首次選舉為1935(昭和10)年的州、市、街庄協議會員選舉。1935年4月1日臺灣總督府修正「臺灣市制」與「臺灣街庄制」,市設市會、街庄設街庄協議會,市會議員與街庄協議會員半數由選舉產生。同時規定帝國臣民年齡25歲以上之男子,獨立謀生,6個月以來為市(街庄)住民且6個月以來繳納臺灣總督指定之市(街庄)稅年額5圓以上者,於其市(街庄)有市會議員(街庄協議會員)之選舉權和被選舉權。(註2)對公民參政權有年齡、性別與財產的限制,當時有資格投票者僅2萬8千人,占全臺400萬人口中的0.7%。(註3)此為臺灣人民首次被賦予選舉權與被選舉權。

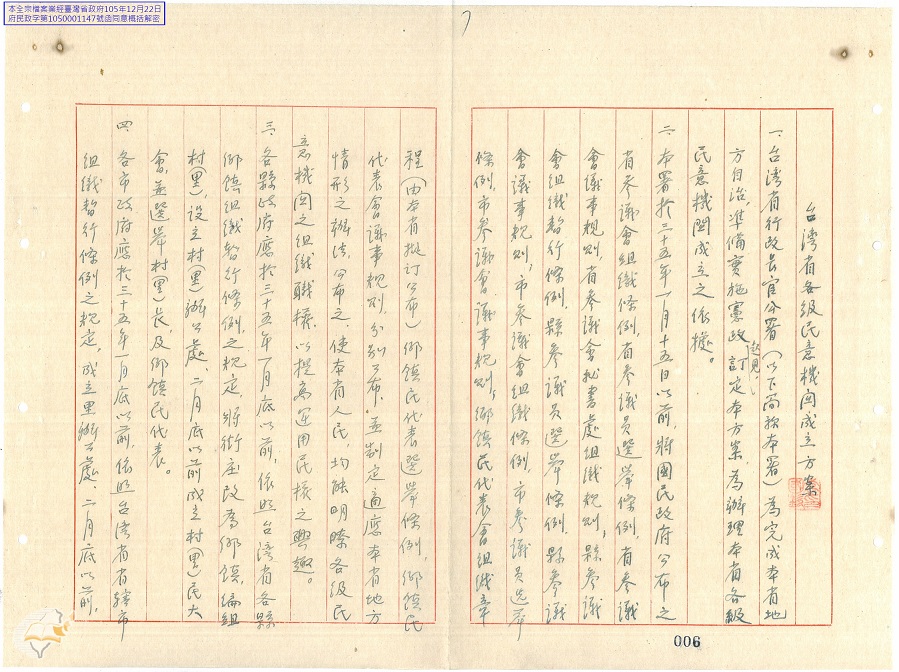

第二次世界大戰結束後,臺灣省行政長官公署(以下稱為行政長官公署)為完備各級民意機關,落實地方自治實施憲政,及因應1946年5月5月國民大會的召開,(註4)省及縣轄市參議會必須於同年4月底前全部成立等事由,1945年12月28日頒布「臺灣省各級民意機關成立方案」作為籌設各級民意機關成立之依據。(註5)同時訂定「各縣市籌設各級民意機關工作預定進度表」,針對每個工作要項,詳細規劃預定完成日期與辦理時應注意事項。其中,1月25日至2月15日為辦理公民宣誓登記及甲、乙種公職候選人檢覈期間。(註6)

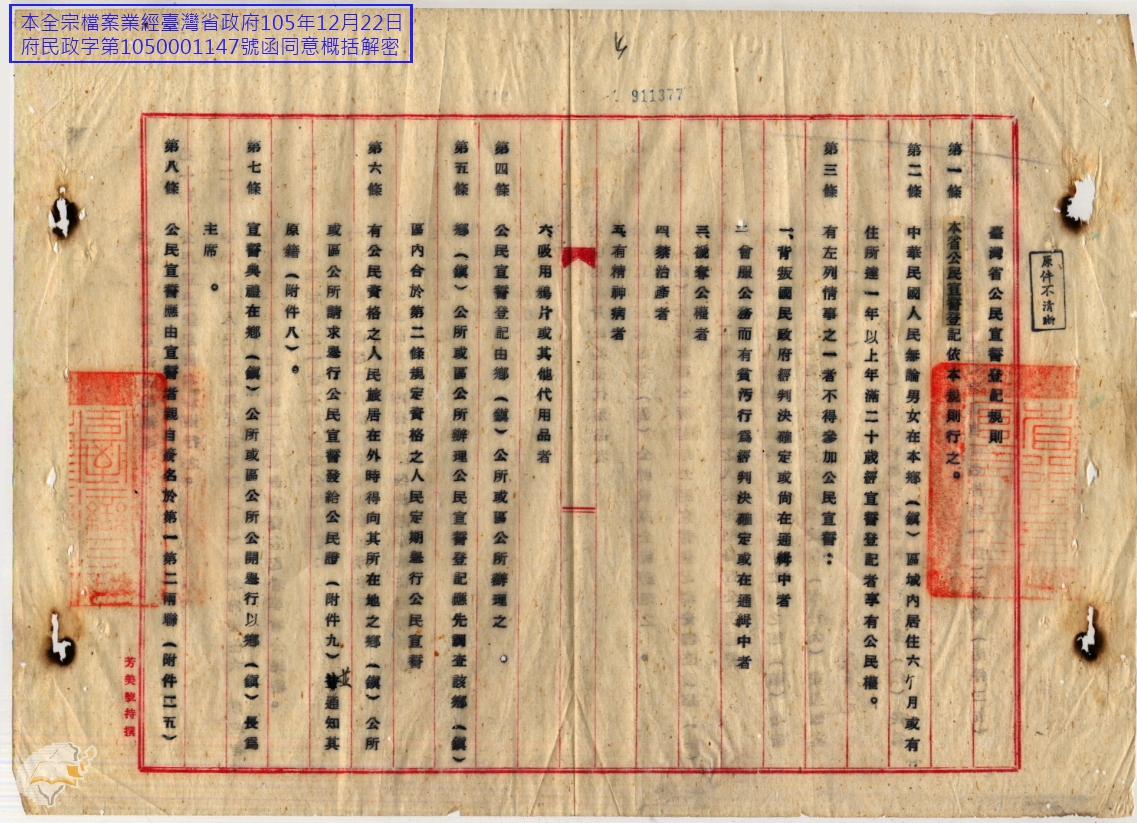

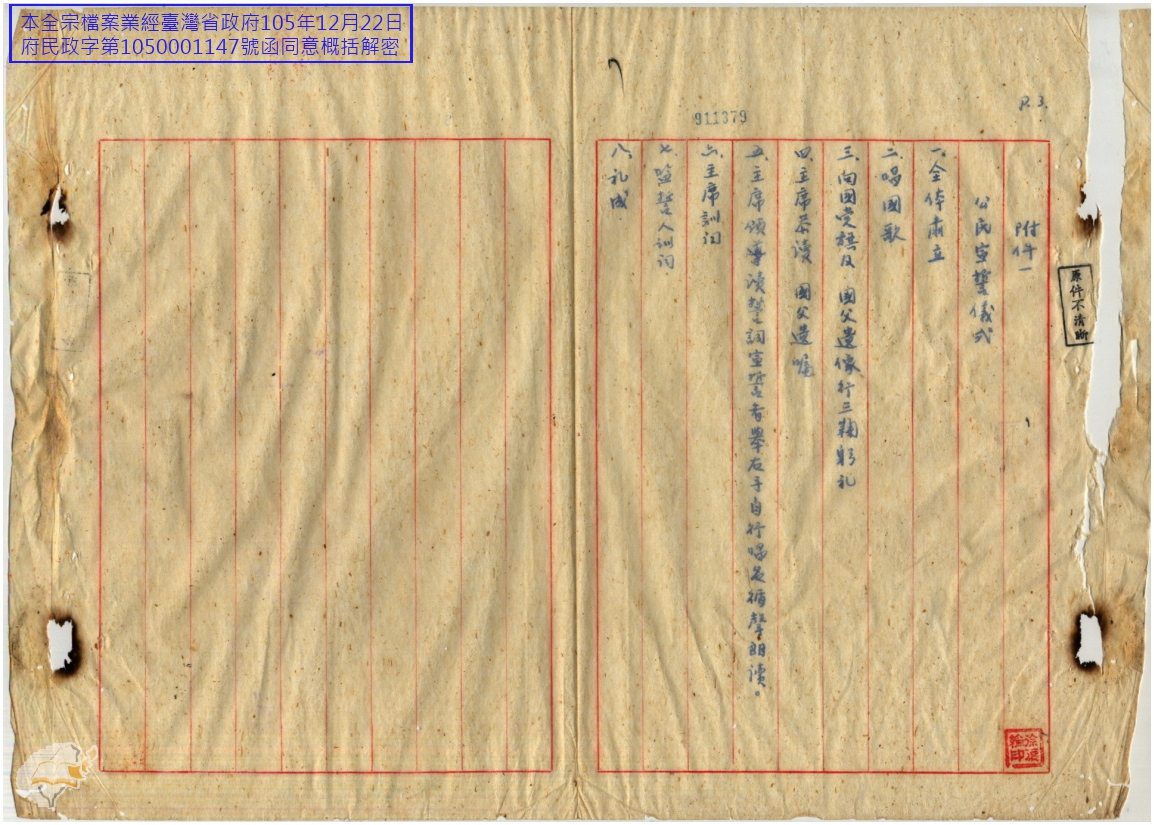

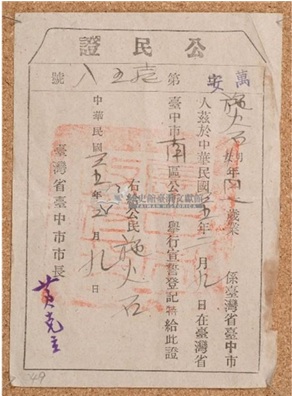

行政長官公署為辦理各級民意機關選舉,首要任務為確立公民資格與公職候選人資格的檢覈。1946年1月16日根據中央法令公布「臺灣省公民宣誓登記規則」,規定中華民國人民無論男女,年滿20歲,在本鄉(鎮)區域內居住6個月或有住所達1年以上,經宣誓登記者享有公民權。宣誓登記由鄉鎮公所或區公所辦理,公開舉行宣誓典禮,以鄉鎮長為主席。宣誓後,由鄉(鎮)公所或區公所依據誓詞第一聯分別編造公民名冊,連同誓詞第二聯,彙解縣市政府,以憑發給公民證。(註7)戰後政府對於公民參政權的規定,一改日治時期有性別、財產等限制,採行登記制,凡符合年齡規定之人民,須向行政機關申請登記,始取得公民資格。

為如期完成公民宣誓登記,行政長官公署規定鄉(鎮)公所或區公所應主動調查該鄉(鎮)區內合於規定資格之人民,定期舉行公民宣誓;允許有公民資格之人民,旅居在外時,得向其所在地之鄉(鎮)公所或區公所請求舉行公民宣誓,以領取公民證。(註8)同時,電告各縣市政府應積極督促所屬推展公民宣誓登記工作,管轄區域內參加宣誓登記公民須達全部之90%以上,否則以工作不力論處。(註9)自1946年1月25日至2月15日辦理公民宣誓登記,總計有239萬3千142人,占全臺20歲以上成人之91.8%,占全臺總人口數之36%,可見民眾對於取得公民投票權反應十分熱烈。(註10)

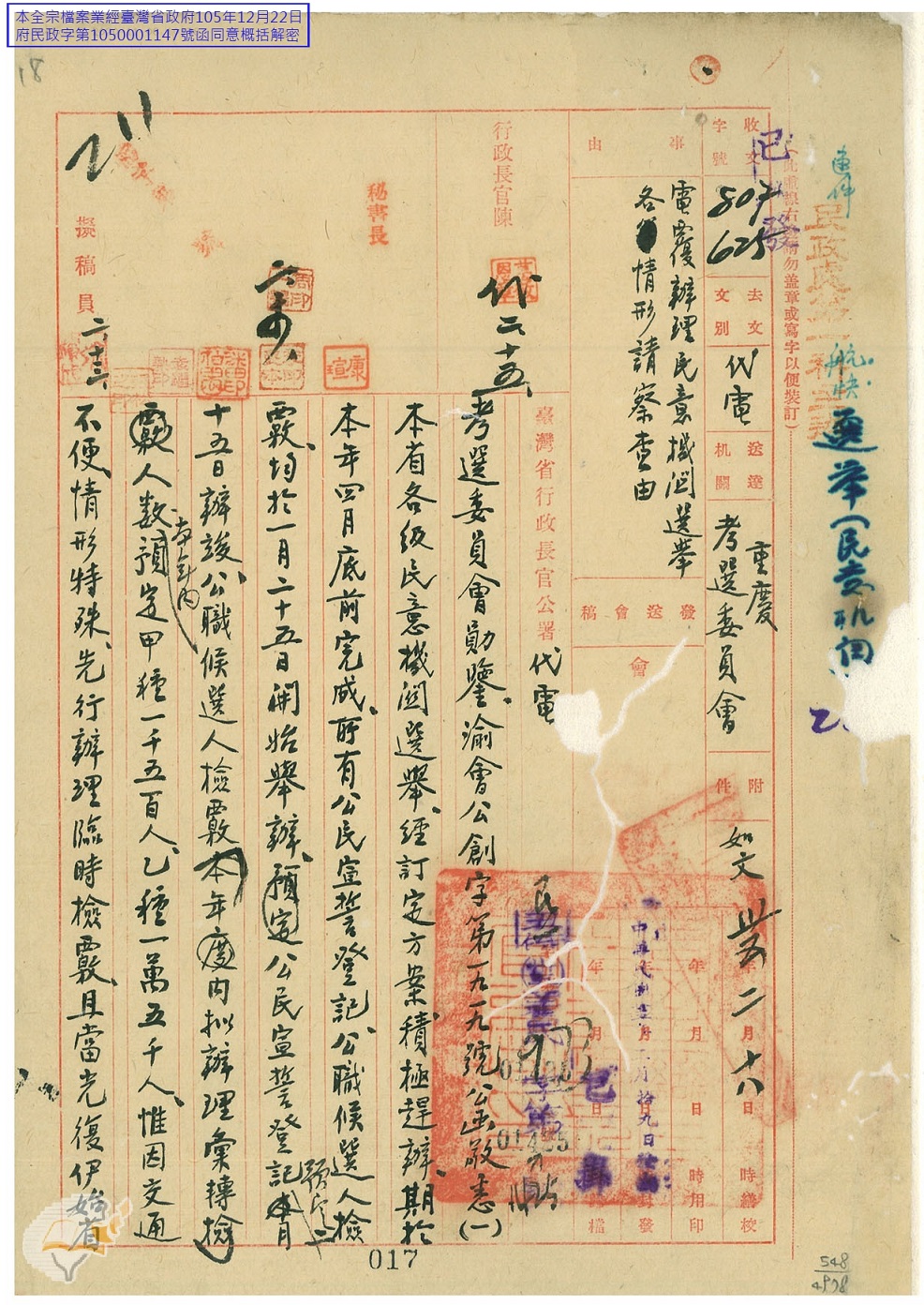

有別於臺灣民眾經公民宣誓登記後,即獲得公民資格。公職候選人資格則須經過檢覈辦法審查後始能確定。1945年12月28日考選委員會函文行政長官公署有關公職候選人考試檢覈要點:(1)各省縣於辦理各級民意機關代表選舉前,應舉辦省縣公職候選人考試,務期第一屆選舉時,經考試及格之候選人確能達到應選總名額二倍以上。(2)省縣公職候選人考試種類分甲、乙二種,分別得為省縣參議員候選人與鄉鎮民代表候選人。(3)省縣公職候選人考試方法,分試驗及檢覈二種。試驗即筆試,檢覈則僅審查應考人資歷、證件,經審查合格,即取得候選資格。鑒於辦理試驗較為困難,特先行舉辦檢覈。(註11)

依據「各縣市籌設各級民意機關工作預定進度表」,公職候選人檢覈工作期間僅約20日,預定檢覈人數甲種公職候選人1,500人、乙種公職候選人15,000人,如依考試院頒布之「省縣公職候選人檢覈辦法」,審查彙轉發證,恐無法如期舉辦各級民意代表選舉,且臺幣匯率尚待確定,規定聲請檢覈應繳之證書費、印花費、郵費等無法照收,因此行政長官公署於1946年1月21日比照「省縣公職候選人檢覈辦法」補行檢覈程序,根據「省縣公職候選人考試法」頒布「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,申請程序力求簡便,表冊格式亦較簡明。(註12)

「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」規定縣市公民年滿25歲依據不同的資歷得分別應甲、乙種公職候選人之臨時檢覈,經「聲請檢覈公職候選人資格審查委員會」檢覈合格後,甲種公職候選人得為省縣及省轄市參議員、區鄉鎮民代表、縣轄市市民代表候選人;乙種公職候選人得為縣轄市市民代表、區鄉鎮民代表候選人。(註13)經審查合格之甲、乙種公職候選人,分別由行政長官公署與縣市政府發給臨時證明書後,咨報備查,待第一屆選舉完畢後,再依據院頒「省縣公職候選人檢覈辦法」,補行正式檢覈程序,彙轉考選委員會檢覈發證。(註14)

然而,時值政權過渡時期,符合檢覈規定資格者不多,為期於各級民意機關代表選舉前,檢覈人數達到應選出總額之兩倍,行政長官公署飭令各縣市政府依照補行檢覈程序,先行遴擬合格候選人,提付審查。(註15)同時規定各縣市政府公告開始辦理檢覈工作後,應由該縣市政府、區署、市公所、區鄉鎮公所,分別就地方公正人士,符合規定資格者,鼓勵其參加公職候選人檢覈,每村里甲種公職候選人聲請檢覈至少應有2人以上,乙種公職候選人聲請檢覈之人數至少應有5人以上。(註16)自1946年1月25日開始辦理公職候選人資格臨時檢覈,申請案件多達3萬餘件,經審查合格者計有36,968名,分別是甲種10,665名、乙種26,303名,約為全臺應選各級民意代表總額的4倍以上。(註17)

戰後初期臺灣公民參政權的法源基礎為行政長官公署依據中央相關法規頒布之特別規定。1946年5月1日臺灣省參議會開幕,各級民意機關全數成立,(註18)公民登記與公職候選人檢覈不再適用特別規定。因此,行政長官公署11月20日通令各縣市辦理公民宣誓登記,應依照內政部於1942年2月23日頒布之「公民宣誓暫行規則」,(註19)原「臺灣省公民宣誓登記規則」則於11月22日停止適用。(註20)翌年1月14日行政長官公署廢止「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,(註21)並公告自1947年1月起,各縣市公職候選人檢覈應依中央頒布之「省縣公職候選人考試法」及同法施行細則,暨「省縣公職候選人檢覈辦法」及補充事項等規定辦理。(註22)

綜論公民參政權的落實,首重選舉權與被選舉權的保障。日治時期臺灣人民首次被賦予選舉權與被選舉權,對於年齡、性別與財產定有資格限制。二戰後,臺灣省行政長官公署分別頒布「臺灣省公民宣誓登記規則」與「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,作為公民登記與公職候選人檢覈之依據。其中,公民資格之認定,排除性別與財產限制,採行登記制,擴大公民參政的範圍,當時符合公民資格者為全臺20歲以上人口之九成多,同時在各地方政府鼓勵下,參加各級民意代表候選人檢覈人數達3萬多人,為戰後初期臺灣民主化過程中公民參政的先聲。

註釋:

註1:李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post(2025年7月6日點閱)。

註2:「臺灣市制改正」(1935-04-01),〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071032353e003。「臺灣街庄制改正」(1935-04-01),〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071032353e004。

註3:李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post(2025年7月6日點閱)。

註4:1945年1月10日國民政府召開政治協商會議,對於國民大會問題,協議於1946年5月5日召開。後因故延期至1946年11月12日召開。

註5:「各級民意機關成立方案」(1945-12-18),〈民意機關〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311730005001。

註6:「民意機關限期成立注意事項案」(1946-01-18),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004001。

註7:「臺灣省公民宣誓登記規則頒布案」(1946-01-11),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004001。

註8:「臺灣省公民宣誓登記規則頒布案」(1946-01-11),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004001。

註9:「公民宣誓登記推廣案」(1946-02-12),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004003。

註10:鄭牧心,《臺灣議會政治四十年》(臺北:自立晚報,1987年10月),頁57。

註11:「民意機關選舉及公民宣誓登記日期案」(1946-01-17),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004003。

註12:「民意機關成立及公職候選人檢覈案」(1946-01-25),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004002。臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》(臺北:臺灣省行政長官公署民政處,1946年11月),頁21、85。

註13:「臺灣省省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,第2卷第5期,1946年1月30日,頁4-6。

註14:「修正臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法第15條條文」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年夏字第1期,1946年4月1日,頁6。臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》,頁21。

註15:「民意機關選舉呈報案」(1946-02-20),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004004。

註16:「臺灣省省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,第2卷第5期,1946年1月30日,頁5。

註17:歐素瑛,〈臺灣省參議會時期(1946~1951)〉,《臺灣省議會會史》(臺中:臺灣省諮議會,2011年5月),頁12-13。

註18:「臺灣省參議會開幕日期全臺誌慶呈核案」(1946-04-26),〈臺灣省參議會開會〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00301910010001。

註19:「電各縣市政府抄發公民宣誓登記暫行辦法,希遵照」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年冬字第43期,1946年11月22日,頁699。

註20:「廢止臺灣省公民宣誓登記規則」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年冬字第45期,1946年11月25日,頁728。

註21:「廢止臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,36年春字第11期,1947年1月14日,頁165。

註22:「電各縣市政府為公職候選人檢覈辦法自36年1月起,應依照中央規定辦法辦理」,《臺灣省行政長官公署公報》,36年春字第10期,1947年1月15日,頁153。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府(官)報》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

0071032353e003,〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉。

0071032353e004,〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉。

《臺灣省行政長官公署》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00311730005001,〈民意機關〉。

00311780004001,〈民意機關公職人員選舉〉。

00307320004001,〈臺灣省公民宣誓登記規則〉。

00307320004003,〈臺灣省公民宣誓登記規則〉。

00311780004003,〈民意機關公職人員選舉〉。

00311780004002,〈民意機關公職人員選舉〉。

00311780004004,〈民意機關公職人員選舉〉。

00301910010001,〈臺灣省參議會開會〉。

二、公報

《臺灣省行政長官公署公報》,1946-1947。

三、專書

臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》,臺北:臺灣省行政長官公署民政處,1946年11月。

歐素瑛等編著,《臺灣省議會會史》,臺中:臺灣省諮議會,2011年5月。

鄭牧心,《臺灣議會政治四十年》,臺北:自立晚報,1987年10月。

四、網路資料

李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃翔瑜 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |