悅讀檔案

《台灣省農田水利》

文/張孟秋/整理組研究助理作者:臺灣省行政長官公署農林處耕地科編

發行:臺灣省行政長官公署農林處耕地科發行

出版年:民國35年10月

臺灣位處亞熱帶地區,年平均降雨量約2,500公釐,然而雨量過度集中在梅雨季和颱風季,致使每年5至10月的雨量佔全年的75%以上;又因山高、河短、流急,導致集水區的運涵能力相當有限。臺灣西部平原一遇急風豪雨則易氾濫,一入旱季又易乾枯見底,屢屢為洪潦旱害所困。因此,利用灌溉系統來穩定供水和減少洪患的農田水利事業,對臺灣早期農業發展貢獻極大。

水利事業為農業生產的基礎,對安定社會與促進臺灣經濟發展影響深遠,故日治時期自大正9(1920)年起即開始進行灌溉排水事業之調查。戰後初期臺灣省行政長官公署同樣明白農田水利對農業發展的重要性,對此乃承繼日治時期的工作項目,如米榖增產工程、旱地改良工程等,並積極修復因戰亂而損害之水利設施。

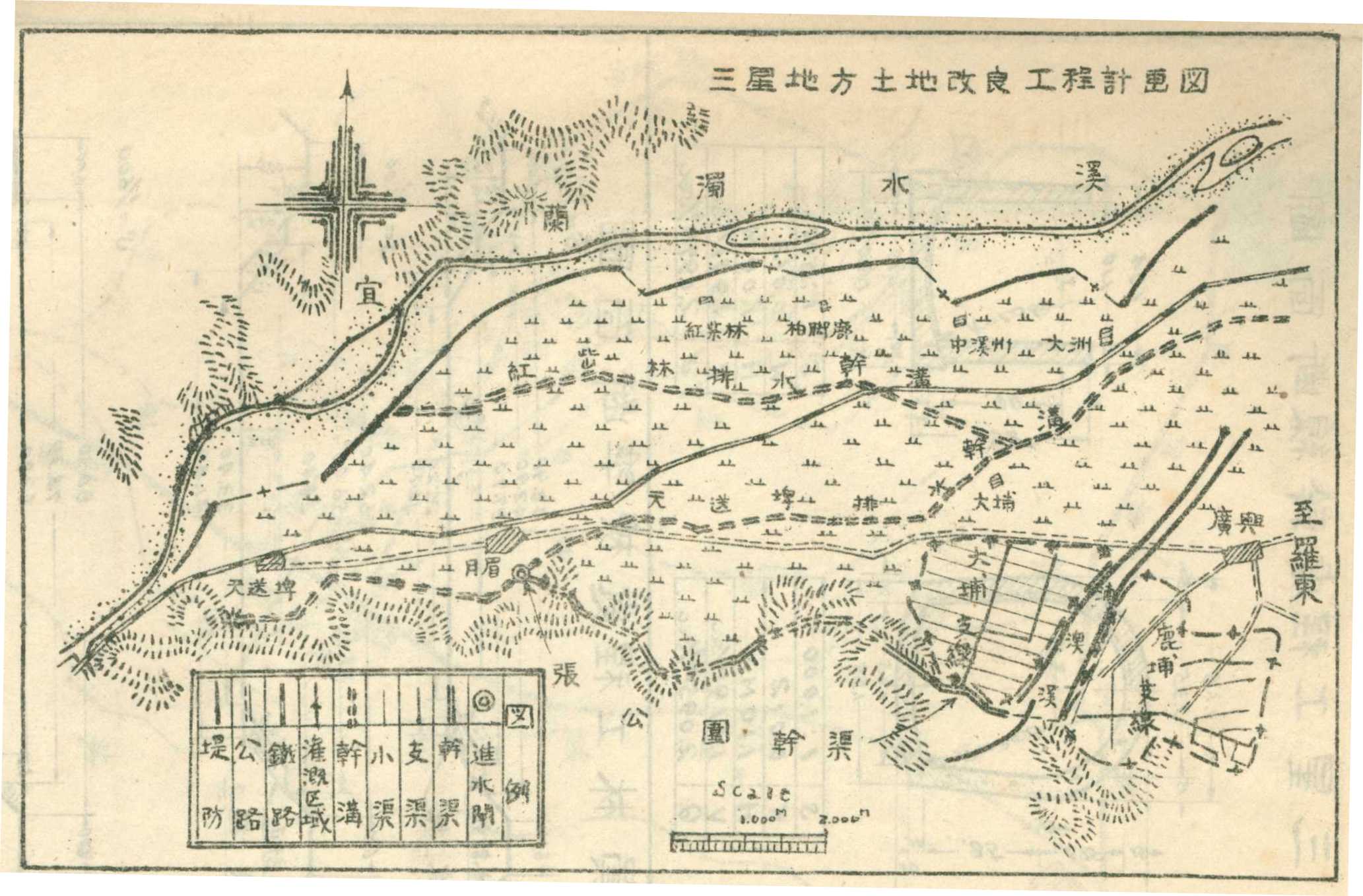

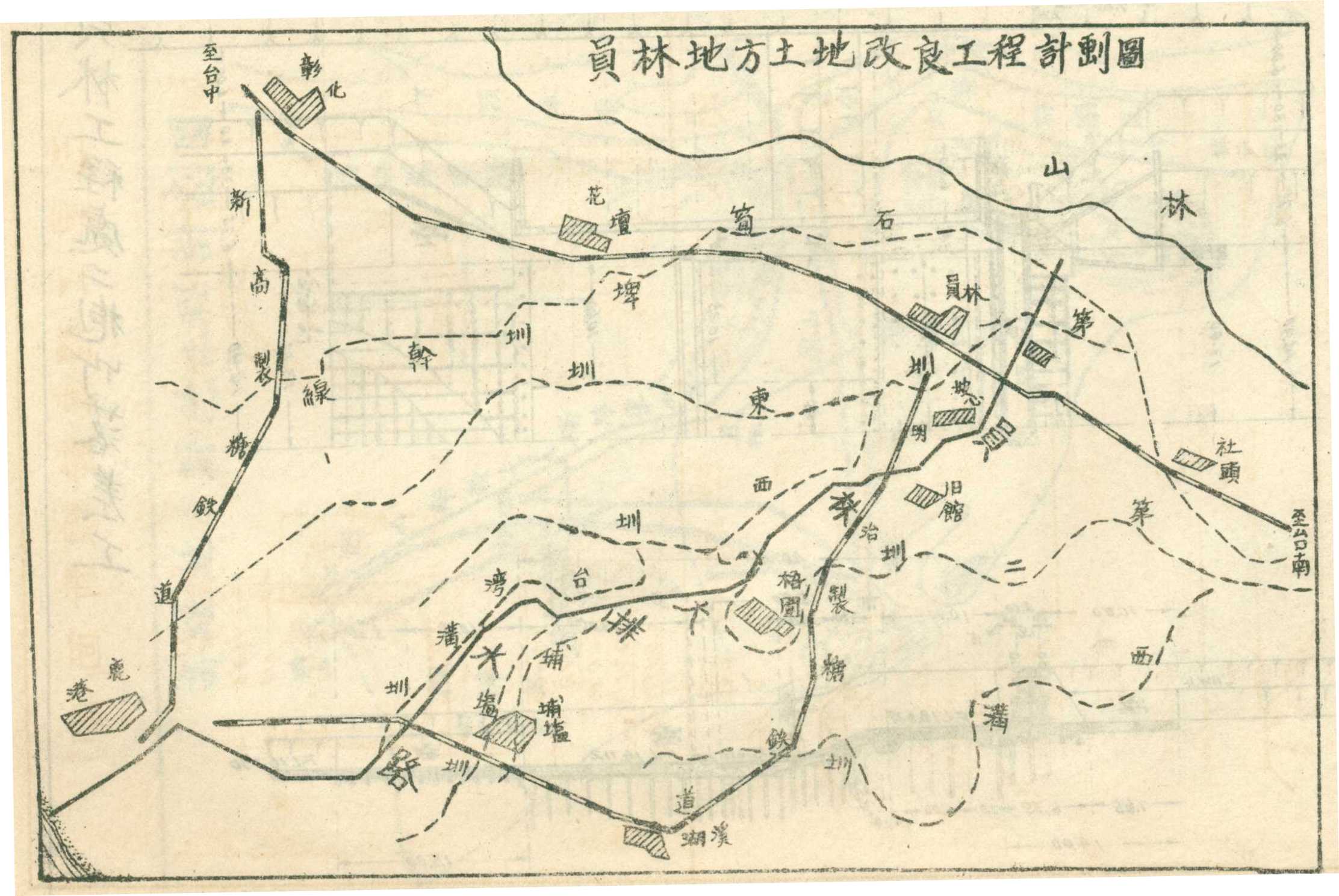

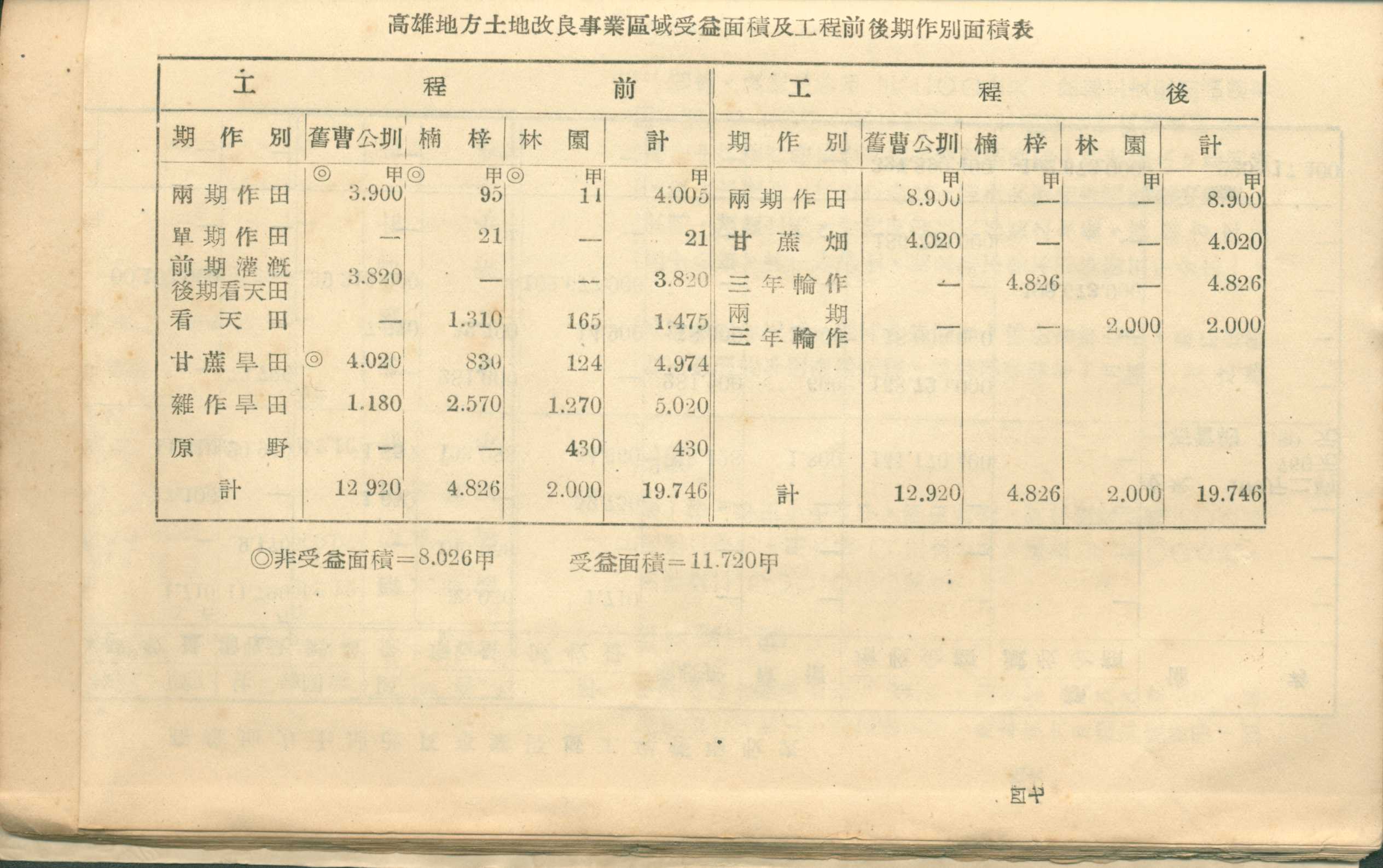

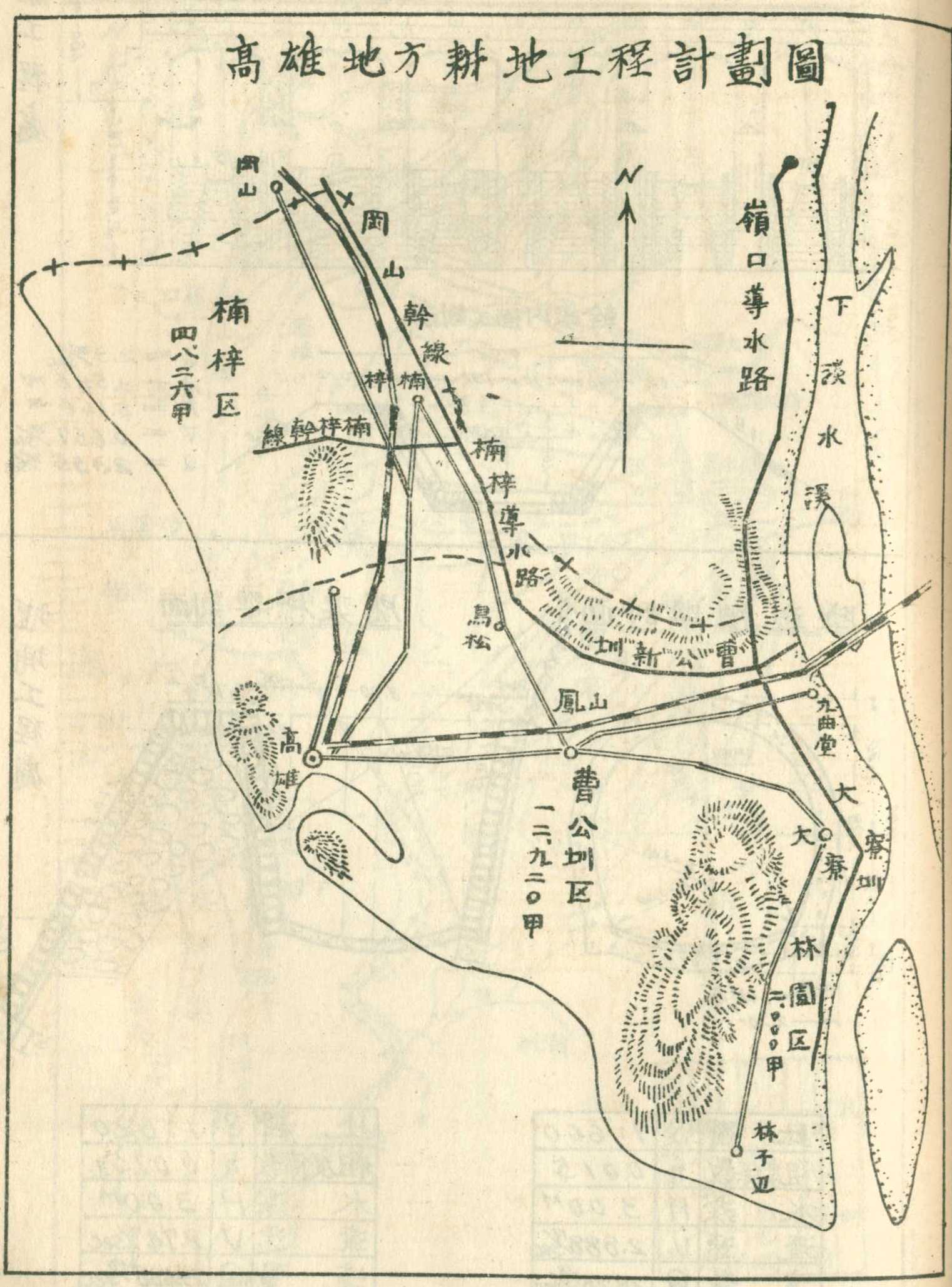

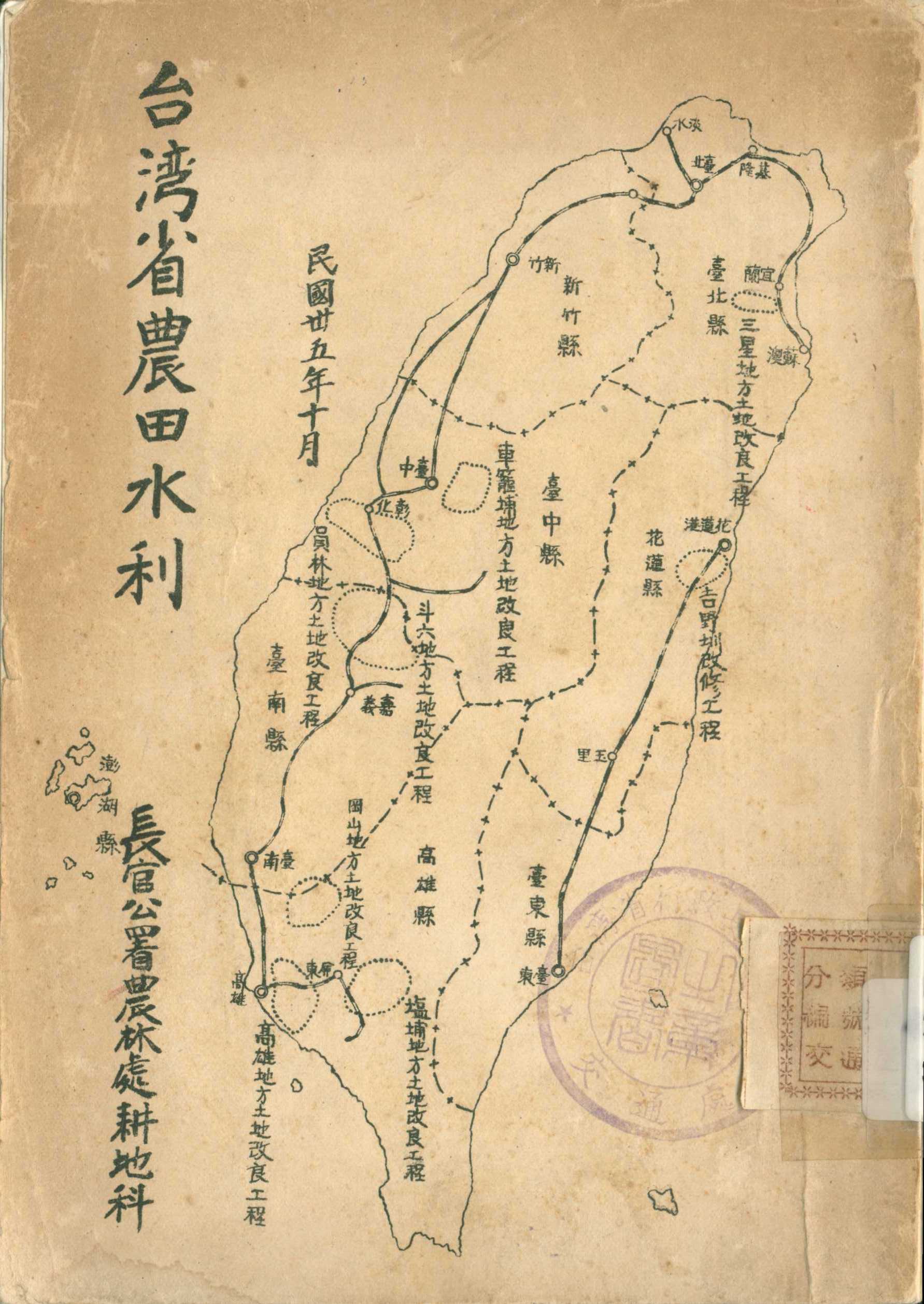

本館典藏《台灣省農田水利》一書,乃是記錄戰後初期臺灣農田水利事業的重要資料。全書共分為6個主題,首先「一年來臺灣農田水利」記述民國34(1945)年11月至35(1946)年10月農林處耕地科於農田水利方面所做的工作內容,一是在業務工作上修復已有工程、完成新興工程、獎勵小規模農田水利設施,另一在調查工作上進行灌溉用水調整調查、土地改良調查、經濟調查。第2個主題是「臺灣省農田水利事業改革意見書」,此是有鑑於水利設施對農產增產具有重大之意義,故建議將執行農田水利行政之農林處耕地科擴充範圍改組為農田水利工程局,其工作項目類分為農田水利工程、新村建設工程、水土保持工程。其後的4項「三星地方土地改良工程概要」、「員林地方土地改良工程概要」、「高雄(鳳山)地方土地改良工程概要」、「鹽埔地方土地改良工程概要」,為民國36年度臺灣省農田水利的重點工作,其為延續日治時期土地改良政策以及戰後獎勵從事小規模農田水利工程。土地改良之對象包括旱田、含鹽地帶等地,欲將各該地轉換成良田並擴大耕地面積,並修築灌溉排水工程,以期增加生產,解決米荒,安定民生。

本書除文字紀錄外,另有詳細的圖表作為佐證,如「三星地方土地改良工程計畫圖」、「員林地方土地改良工程計畫圖」、「鹽埔地方耕地工程計畫概要圖」等,以便讀者對各農田水利工程的空間有所認識;又如「高雄地方土地改良事業區域受益面積及工程前後期作別面積表」,以利讀者瞭解修築農田水利設施的功能與意義。總括而論,《台灣省農田水利》可提供戰後初期臺灣農田水利的相關資訊,有助於對水利事業的認識及研究。

國史館臺灣文獻館

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人 :林金田 行 政 指 導:歐素瑛 總 編 輯 :劉澤民 執 行 編 輯:石瑞彬 編 輯 小 組:石瑞彬 蕭碧珍 邱滿英 黃淑惠 鐘登崇 王嵐渝 謝東勝 蔣美貞 黃啟泰 洪明河 趙麗卿

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人 :林金田 行 政 指 導:歐素瑛 總 編 輯 :劉澤民 執 行 編 輯:石瑞彬 編 輯 小 組:石瑞彬 蕭碧珍 邱滿英 黃淑惠 鐘登崇 王嵐渝 謝東勝 蔣美貞 黃啟泰 洪明河 趙麗卿