民俗文物小常識

賴和過新年

文 / 黃淑惠 / 本館採集組編纂賴和(1894-1943),彰化人,其一生與臺灣的日治時期幾乎疊合,他是醫生,救治身體病苦,也是文學作家,滋養心靈。賴和在日治時期臺灣新文學運動的努力,被尊以「臺灣新文學之父」美譽。臺灣新文學運動,與當時的臺灣社會政治運動誕生在同樣的社會背景脈絡之下,臺灣新文學運動強調白話寫作與寫實主義,這也呈現於賴和的作品之中。

新年將至,且讓我們回顧賴和的作品,穿越時空,與賴和一同過新年。

我們過新年,過的是農曆年,有著多天的連假,還有濃濃的年俗氣氛。但是賴和的新年不一樣,他過的是西曆元旦的新年,因為日本政府在明治維新現代化之後,採用西曆,治臺之後也將新曆帶到殖民地來,官方除廢舊曆、奉行正朔,以西曆取代中曆。

賴和對於廢舊曆改新曆的嫌惡與無奈,直書於昭和2(1927)年散文作品〈忘不了的過年〉(註1)裡,稱新曆新年為「番仔過年」,是「可恨可詛咒的世界人類,尤其是隆鼻碧瞳的紅毛番」所採用之「日月不調和、四季不相望的新曆法」,又感嘆「這是所謂大勢,說是沒有法子的事,除廢掉舊曆,奉行正朔,和他們做新過年。唉,這是多麼傷心的事啊!」,他身處在新制與舊慣的衝突掙扎中,用詞激動,不過,若仔細思考,其所謂「日月不調和、四季不相望」似乎言過其實,舊曆是太陰曆,新曆是陽曆,各有所本,而農家所依據之廿四節氣亦是本於陽曆。

在〈忘不了的過年〉一文前半,他從科學、曆法等各角度,反思人們依賴年歲的時間觀念,每到過年熱鬧熙擾忙亂;文章後半又從幼時過年長輩給的「掛頷錢」,感嘆「春」錢(臺語:餘錢)之不易;文末,他自嘲一生被過年(歲星)和金錢(財神)所捉弄。

不知是否為年關焦慮,賴和在昭和6(1931)年元旦的〈隨筆〉(註2),又呈現了他每到新年多感慨的一面,除了發牢騷怨曆法擾人,倒也肯定了它作為里程碑的意義「又是一年了。向來我總嫌惡古人多事,創設曆法,使世人多一層麻煩,一樣是一日的日,怎樣制限過去了的幾日為年,教人有歲月易逝的感慨,年華垂暮的悲哀。但是近年漸漸認得他的必要性的存在了。對著這無窮的生存旅路,量取相當間隔建立路標,創設譯站,來給趕路的人,做行程的計算,供疲勞的休息,這是自然所要求的必須建設」,在接下來的文章,他也面對過去,語帶戲謔地自我清算一番。

賴和小說〈不如意的過年〉(註3),也藉小說以新曆與舊慣呈現同化政策下的矛盾,以及諷刺統治者恃強欺弱的態樣。日治時期的臺灣統治政策,可分為三個時期:綏撫時期(1895—1918)、同化政策時期(1919—1937)、皇民化政策時期(1937—1945)。同化政策時期(1919—1937)的背景是因1918年第一次世界大戰結束,民族自決之風起,刺激殖民地官制改革,取消總督由軍人專任之規定,1919年始有首位文官臺灣總督,採「內地延長主義」將臺灣視為日本內地的延長,實行同化政策。這篇小說的背景就是同化政策時期,從日本警察大人收到民眾的年終禮縮水的不如意,乃至暗喻殖民地人民受欺壓的不如意。小說的主角查大人(即巡查大人,警察)在新年之際,發現民眾送來的「御歲暮」(年終禮)大幅縮水,認為民本主義興起是社會運動家這些「不良份子」搧動搗亂所致,他對社會期待的「綱紀肅正」也不以為然,走在街上,發現被「同化」元旦過新年的氣氛淡薄,市上做生意的人仍保持舊慣照常勞動,雖是新年,人們也沒有歡祝的表示,於是重燃對於「御歲暮」短少的憤恨,欲振官威,抓了小孩威嚇問話、掌摑,而後又帶回衙門。故事當中,賴和一句「啼哭是弱者的呼喊,無用者的祈求」,暗喻了殖民地人民的無奈處境。

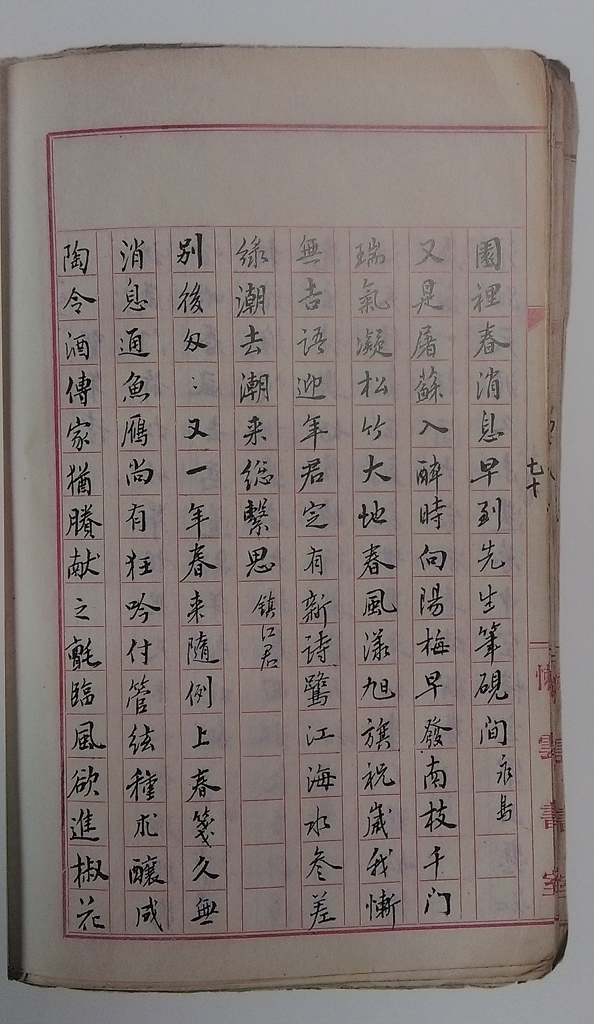

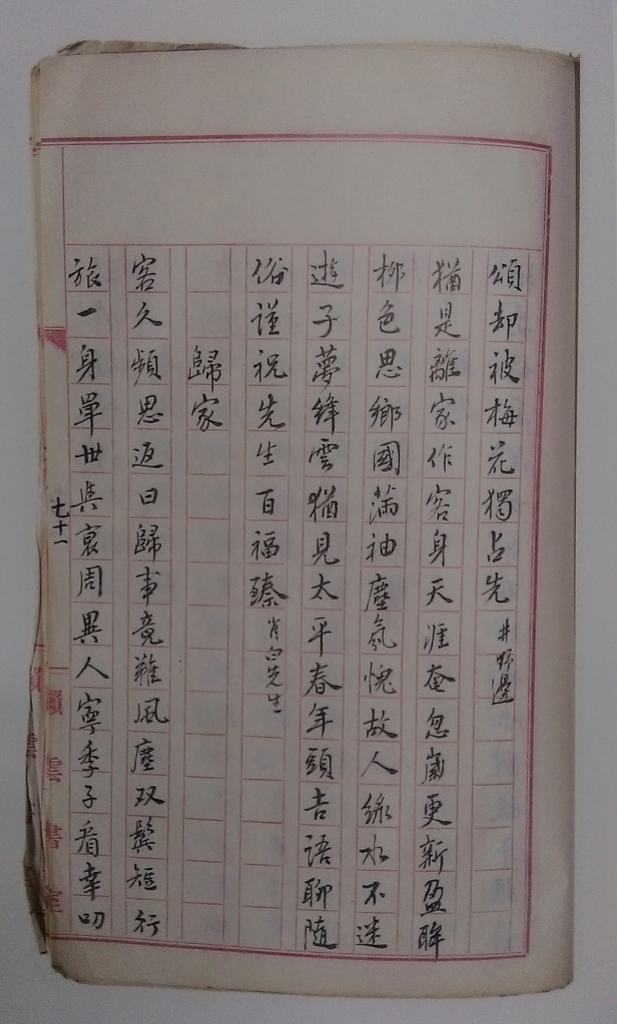

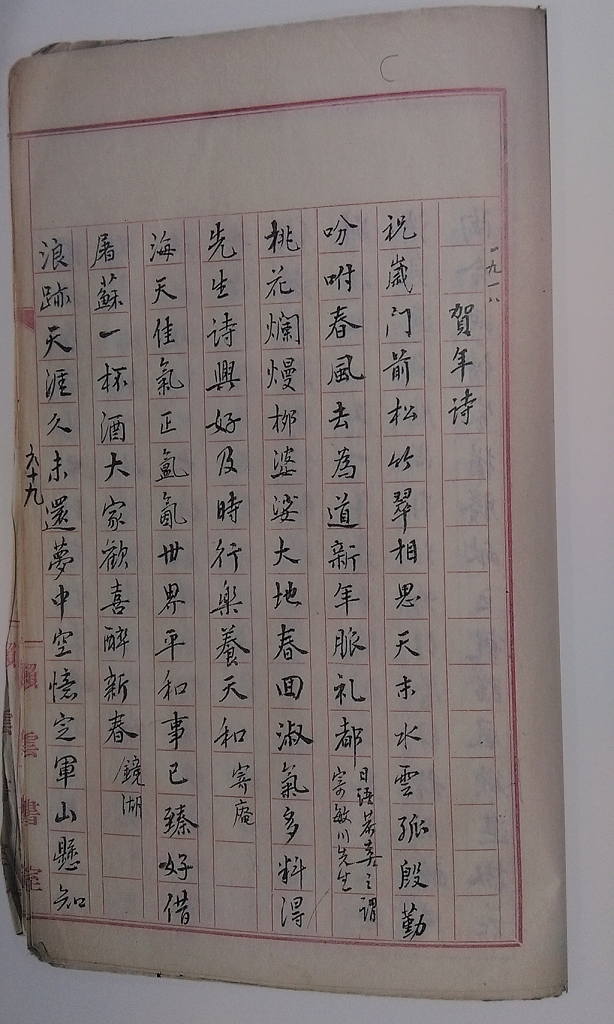

賴和寫給王敏川的賀年詩(註4),則充滿了日本味,「祝歲門前松竹翠,相思天末水雲孤。殷勤吩咐春風去,為道新年脈禮都」,詩中「門前松竹翠」,指的是日本年俗的「門松」,過年時家戶在門口插上青松枝,有松竹常青的吉祥意涵。至於「新年脈禮都」則是新年恭喜的日文發音(註5)。另外一首詩作〈癸亥元旦試筆〉(註6)「寒梅得暖香偏早,霜菊迎年蕊更妍。爆竹聲中驚夢醒,朝暾紅滿小窗前」則是新年即景的清新意境。

文末,祝福大家新春愉快,得意無憂。

附註

註1:出自《賴和全集》,原載於〈臺灣民報〉138號,昭和2(1927)年1月2日。

註2:出自《賴和全集》,原載於〈臺灣新民報〉345號,昭和6(1931)年1月1日。

註3:出自《賴和全集》,作於昭和2(1927)年12月14日,原刊載於〈臺灣民報〉189號,1928年1月1日。

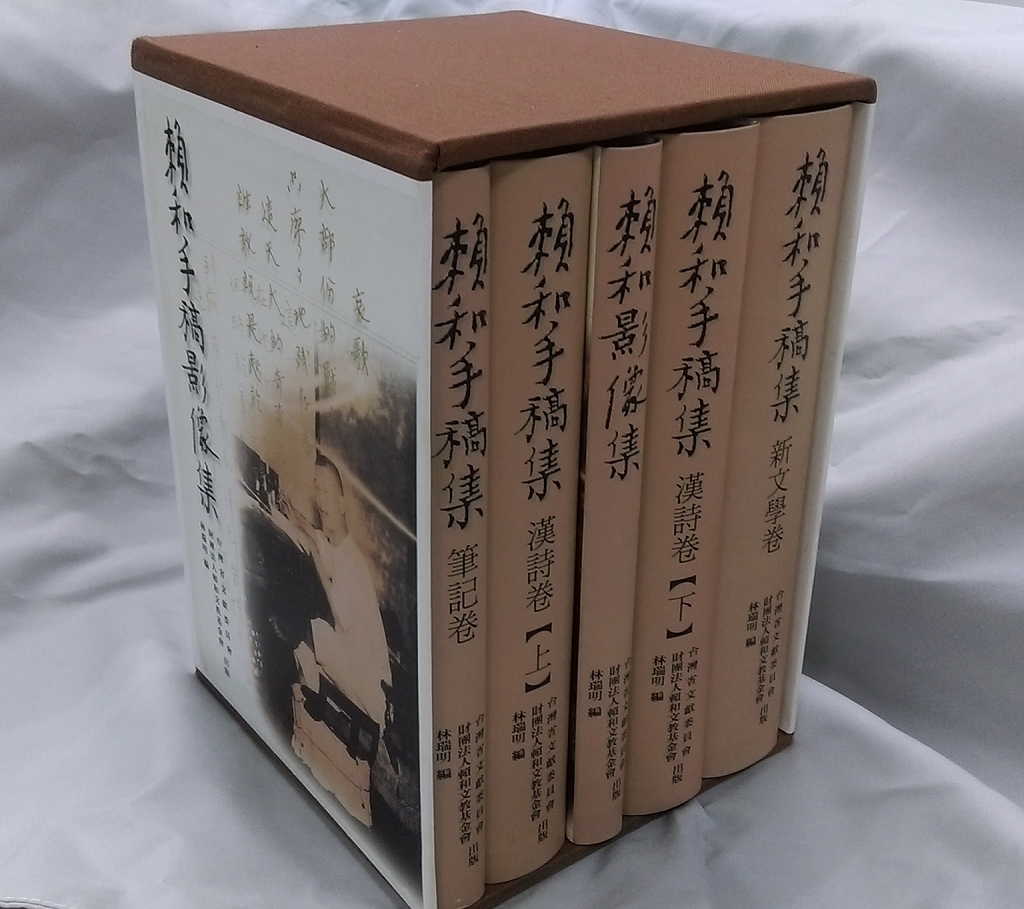

註4:出自《賴和手稿影像集》賴和手稿集漢詩卷上,頁435。原稿上註記「一九一八」,1918年即大正7年。

註5:「脈禮都」以臺語發音,近似於日語的「おめでとう」(恭喜)的發音。

註6:出自《賴和全集》,詩名〈癸亥元旦試筆〉,癸亥年即大正12(1923年)。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 黃淑惠 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、鐘登崇、李澍奕、洪明河 |