悅讀檔案

保管林設置的意義

文/王學新/本館整理組研究員明治43(1910)年臺灣總督府以律令第7號制定臺灣林野調查規則,對全島各廳(除蕃地外)之山林、原野97萬餘甲,依照人民之所有權申告而進行實地調查,隨後確定官有民有之區分。此外,於查定為官有之土地中,對於與所有權申告者「緣故關係」(即查定前即有長期占有事實者,但其提供之證據殖民政府認為不齊備或不足夠認定所有權存在)較深者則付以「保管林」之名目,而許可其貸渡(租用) (註1)。

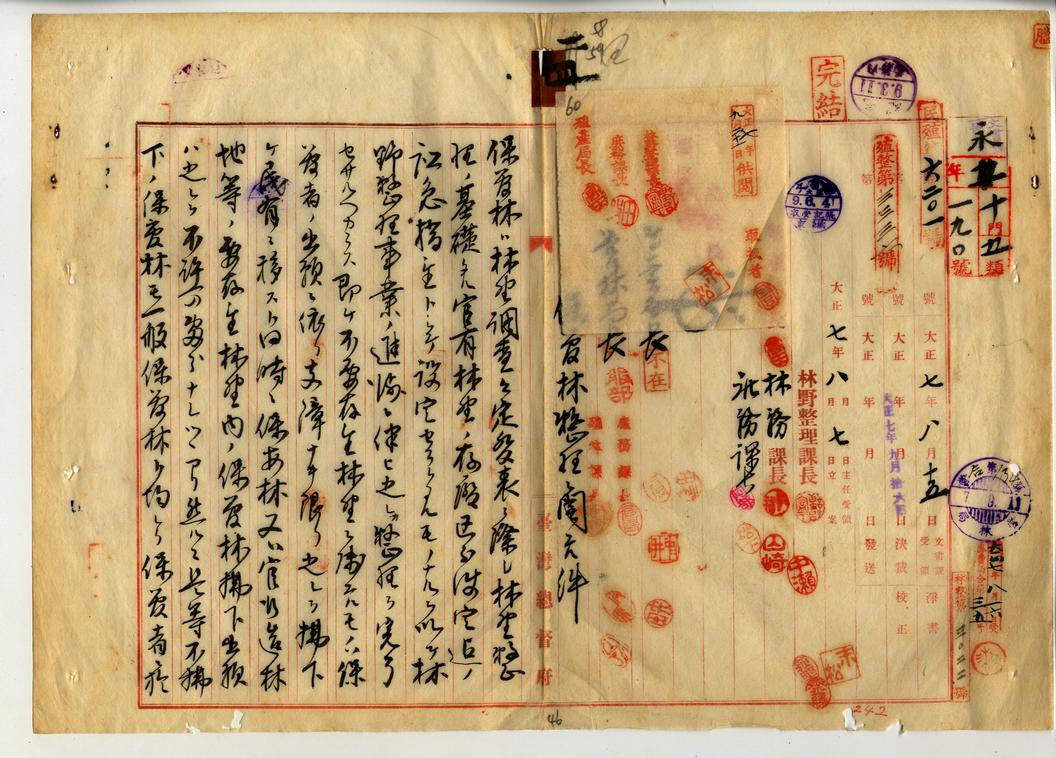

因而有種說法認為保管林為救濟制度,即對於劃定為官有林野中之緣故關係者,於一定期間讓其有償的保管其區域,在不損及改良及繁殖森林之目的的情況下,許可其使用收益。其以救濟當地住民之生活為主,並以國有森林之保護為輔 (註2)。 但實際上有關保管林設置的用途,則如大正7(1918)年9月16日民政長官下村宏以民殖第6201號發布有關保管林整理之案所載:

保管林為林野調查查定發表之際起,到作為林野整理基礎之官有林野,存廢區分決定為止,而設定之應急措施,因此其必須隨著林野整理事業之進展而整理完妥。即屬於不要存置林野且限於無問題者,則依照保管者之申請而付諸放領並移入民有。同時,保安林及官行造林地等要存置林野內保管林之申請放領案,則予以不許可處分。 (註3)(圖一)

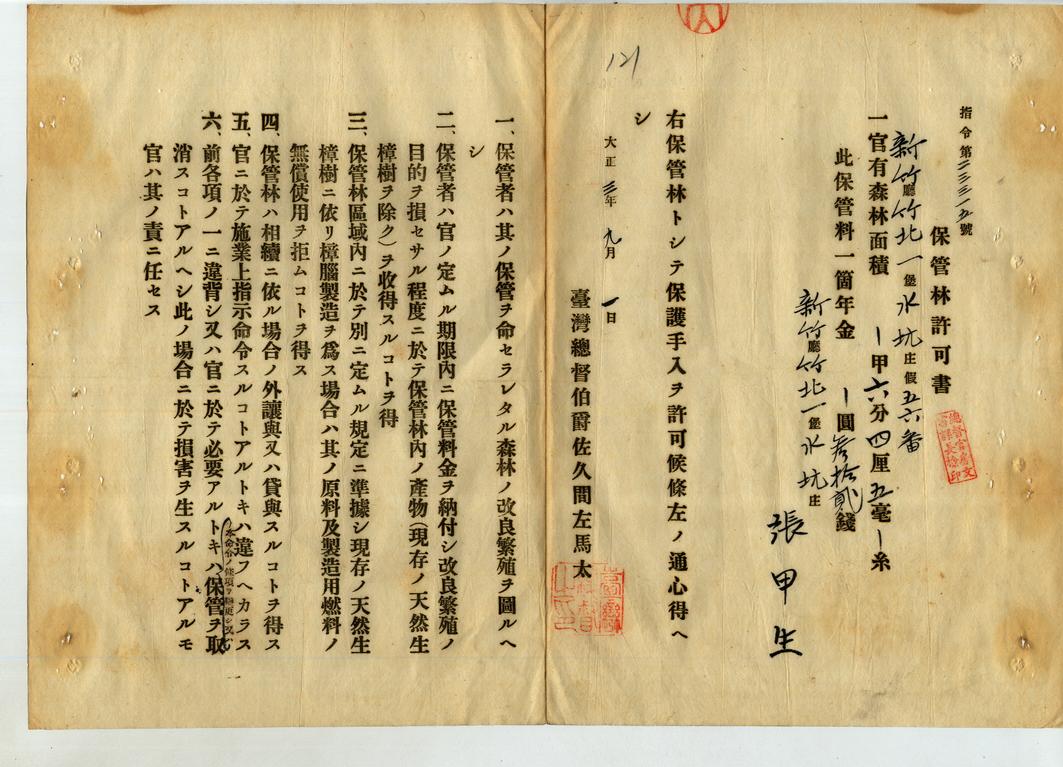

也就是說,林野調查查定時雖已發布官有、民有,但許多被歸為官有地者,實際上僅是暫時應急措施而已,必須等到殖民政府決定該地是否為「要存置林野」(必須要保存的林野)還是「不要存置林野」(不須要保存的林野)後,才能決定該地為官有還是民有。因其取捨標準似乎要經過各種政策之通盤考量後才能做出決定,故須時較長。而依據「保管林許可書」內第三條「於保管林區域內依據另定之規定,以現存之天然生樟樹製腦時,不得拒絕其原料及製造用燃料之無償使用」 (註4) (圖二),可想當時似乎是以保存製腦資源為主要考量。但保管林涉及經濟發展與治山治水等根本問題,一旦政策有誤,將成千秋恨事 (註5)。 因此該制度為在決定要或不要存置以前所設置的緩衝機制,且依人民與所占土地之緣故深淺,而區分為保管林與緣故地,各自收取一定的保管費用後,仍讓人民保管。這是以救濟之名義來收取手續費的一石二鳥之計。

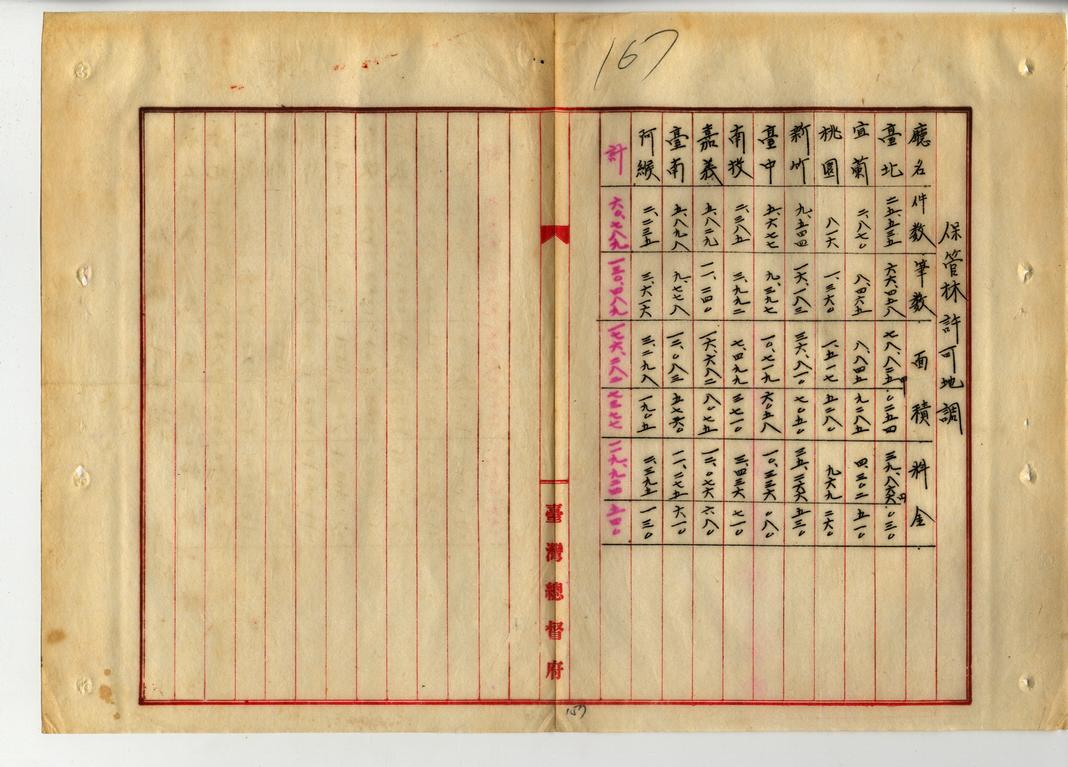

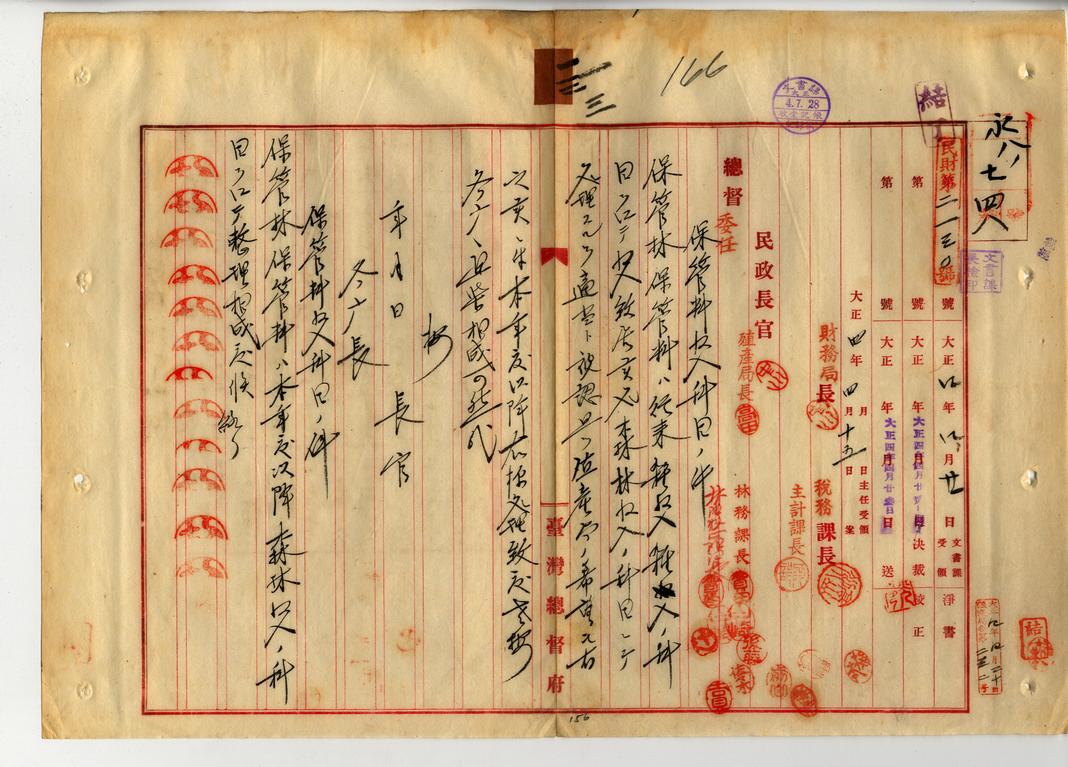

而保管林自大正4(1915)年起以「森林收入」之名目,課徵近12萬圓的稅收 (圖三、四),這無疑的對總督府的林野調查事業資助頗大,減緩其財政壓力。

註釋:

1.〈臺灣總督府概要言上書竝府治概要書-臺灣總督府治概要[17]〉,《臺北州時報》(臺北:臺北州內務部地方課,1928),頁30-32。

2. 深谷留三,〈國有林野保護と地元住民〉,《臺灣山林會報》第39號(1929),頁2-8。

3.〈保管林整理ニ關スル件〉,《臺灣總督府公文類纂》卷02843件004,影像檔:000028430040050。

4.〈新竹州管內保管林拂下ノ件〉,《臺灣總督府公文類纂》卷07064件002,影像檔:000070640020129。

5. 永山止米郎,〈臺灣林業所感〉,《臺灣の山林》第78期(1932),頁9-15。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 黃淑惠 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、鐘登崇、李澍奕、洪明河 |