臺灣人‧臺灣事

明治時期被否決的臺灣賽馬場

文/李澍奕/本館編輯組專員近來臺灣有開放賽馬博奕之議,與馬有關的娛樂競技事業通常有兩種,一種是體育競賽的馬術,另一種就是加入賭博性質的賽馬(日文漢字為「競馬」,以下除專有日文名詞外,仍以華人通用的「賽馬」稱之)。第一種競技馬術包含跳躍、奔跑、迴轉、跨越障礙等項目,強調技術面;而第二種賽馬就強調速度,就名次排名搭配彩票,更有運氣成分。

馬術項目是從騎兵隊戰技演變而來,Equestrian從1900年巴黎奧運就有,參加者多為軍方人士或貴族階級。另一種競馬,則符合大眾一擲千金的夢想,熱衷此道者眾。如香港從鴉片戰爭割讓給英國後的1845年就引入賽馬活動,並於1891年開放投注,歷史悠久影響人民生活至深。因此在即將歸還中國之際,中共當局喊出九七後「馬照跑、舞照跳」以安撫民心,顯見賽馬是普羅大眾的娛樂之一。

從日本傳統文化中探詢,與馬匹競技活動有流鏑馬(やぶさめ),將軍騎在馬上射向賽道旁邊的目標,結合騎乘和弓道,是古武術流並昇華為宗教儀式,近年來許多神社都有固定日期辦理流鏑馬神事。另一種賀茂競馬(かもくらべうま,或稱加茂競馬,來源是京都的上賀茂神社),就比較類似賽馬性質,兩匹馬併排一對一單挑,跑直道,在馬上可以干擾對手,先到終點的贏,勝者下一場就稍遲出發,比十場看勝負。因此,傳統日式賽馬都是跑直道,和當今西式賽馬跑彎道不同。而流鏑馬和賀茂競馬賽道距離多為兩町(約218公尺),西式賽馬賽道則依比賽等級分為1,200公尺到3,200公尺不等,原則上等級越高距離越遠。

明治維新以後,為了響應歐化政策,由松方正義、蜂須賀茂韶等號召組成共同競馬會社,由英國引進西式的賽馬方式,馬主不外乎是皇族、舊大名、伊藤博文、西鄉從道等高官,或岩崎彌之助等企業主。1884年在東京上野不忍池邊建築一個橢圓型、總長1,600公尺的賽馬場,於同年11月1日開辦第一次賽馬比賽,明治天皇御覽。賽馬比賽也是貴族、官員及富豪間交際場合,並引入歐化的聚會禮儀等,成為上流社會的象徵。

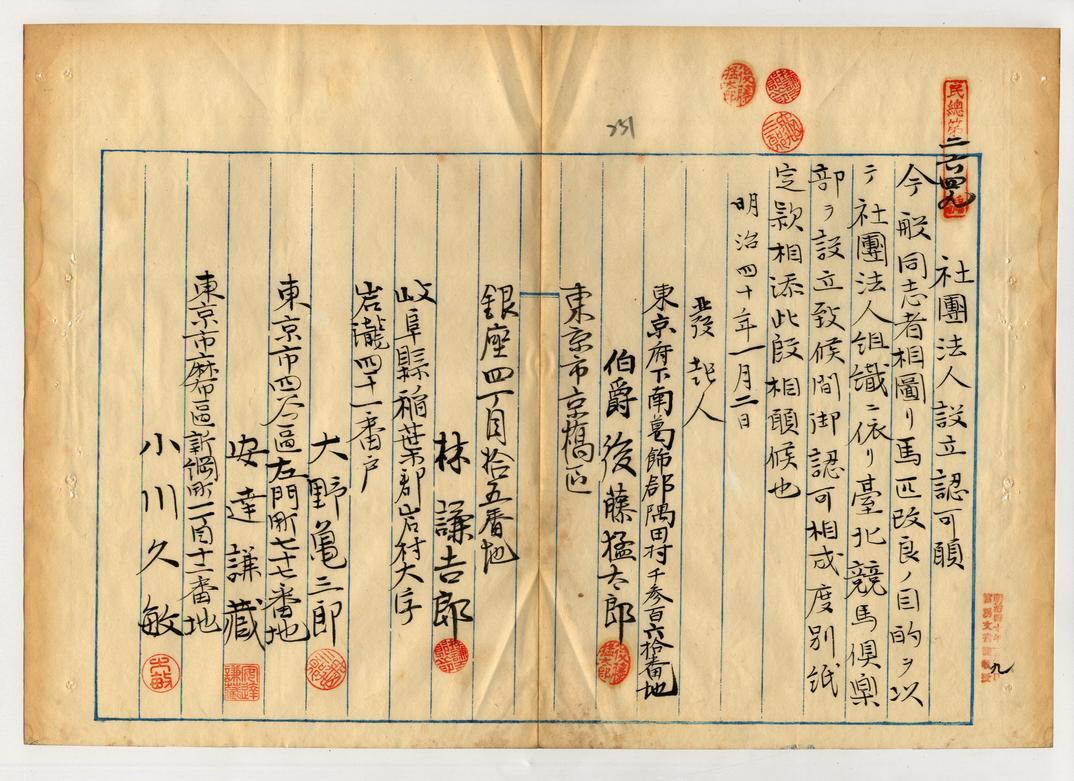

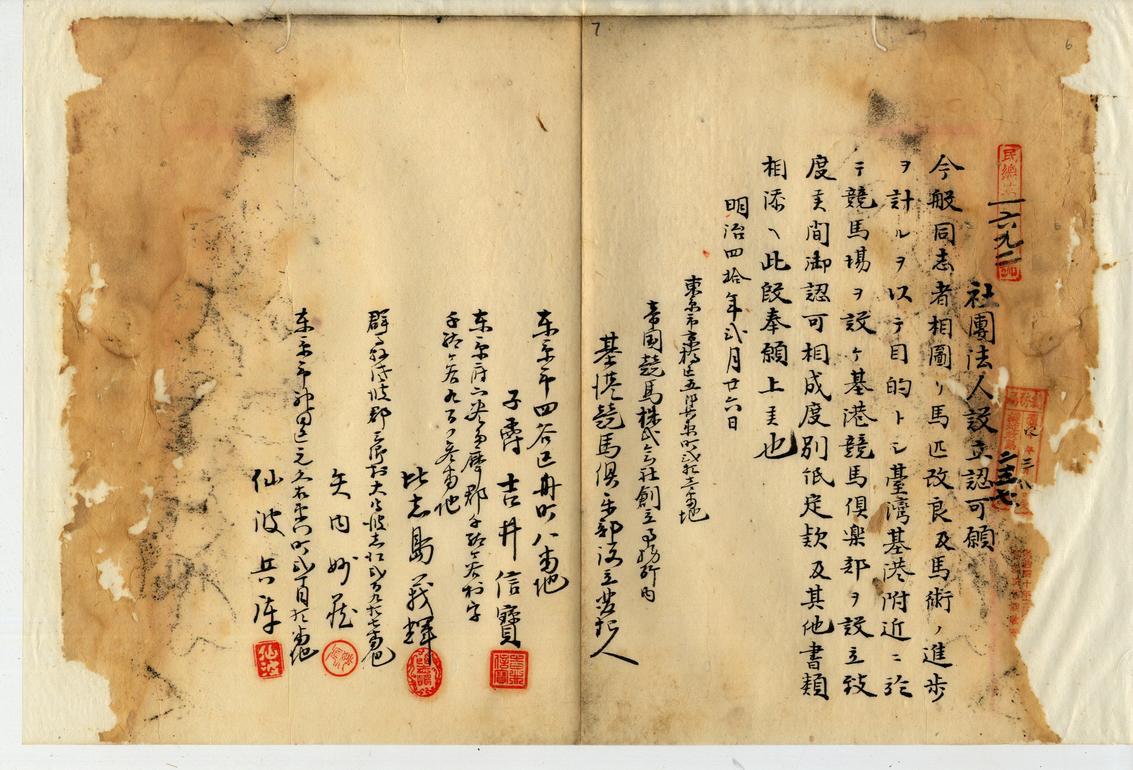

日本統治臺灣伊始,賽馬活動還沒有被引入,從日方的資料也把1928年久邇宮邦彦王訪臺詢問種馬養成事情做為開端,久邇宮邦彦王是已登基的昭和天皇的岳父,其意見當然被重視,因此開始正式導入賽馬活動。但其實早在1907年,就有兩個集團提案籌設臺北、基隆、臺南之競馬場,只不過都被臺灣總督府打了回票。第一個集團由後藤猛太郎領銜,於1907年1月2日提案創立臺北競馬俱樂部並建立臺北競馬場;第二個是吉井信寶代表帝國競馬株式會社,分別於1907年1月8日提案興建臺北、1907年2月26日提案興建基隆和臺南競馬場並成立俱樂部。不同的是後藤的申請案是發給臺灣總督府民政局長祝辰巳,而吉井的申請案直接指名給臺灣總督佐久間左馬太。

從這兩位發起人的背景來看,伯爵後藤猛太郎,住在東京府下南葛飾郡;而子爵吉井信寶住在東京市四谷區,是帝國競馬株式會社出願發起人之一。兩位都是名門之後,後藤猛太郎是後藤象二郎之次子,象二郎是當年參考坂本龍馬意見提出「船中八策」,做為大政奉還理論基礎的政治家,1887年受封伯爵,過世後由猛太郎繼承。而猛太郎則是日本「品川馬車鐵道株式會社」社長,就是由兩匹馬車來拉一部車廂,走在固定軌道的交通工具。後來因為導入蒸汽火車頭導致公司解散,來臺灣擔任當時民政局長後藤新平的秘書,也許是因為經營與馬車有關的公司且曾來過臺灣,因此才會有成立臺北競馬場的想法吧。另外一位吉井信寶則是華族之後,其家族源自五攝家之一的鷹司家,原本是位在今群馬縣1萬石的吉井藩藩主,實施版籍奉還後成為平民,後隨〈華族令〉頒布於1884年封為子爵。吉井頗多賽馬事業,是帝國競馬株式會社創辦人之一,該會社是以經營賽馬場為主的投資集團,吉井負責仙台競馬俱樂部、靜岡競馬俱樂部等案。

至於1907年在日本本地的賽馬事業,倒是蓬勃發展。1907年處在「馬券默許年代」,顧名思義就是賽馬場私下經營馬卷賭博。同年開辦的賽馬場及賽事就有目黑、板橋(今東京都)、鳴尾西濱、東濱(今兵庫神戶)、島原(今京都府)、北海道札幌、松戶(今千葉縣)、戶畑(今福岡縣)、川崎(今愛知縣)、宮崎(今宮崎縣)、關屋(今新潟縣),真的是從冰天雪地跑到熱帶,因此對於提案在臺灣設立競馬俱樂部也不是太稀奇的事情。

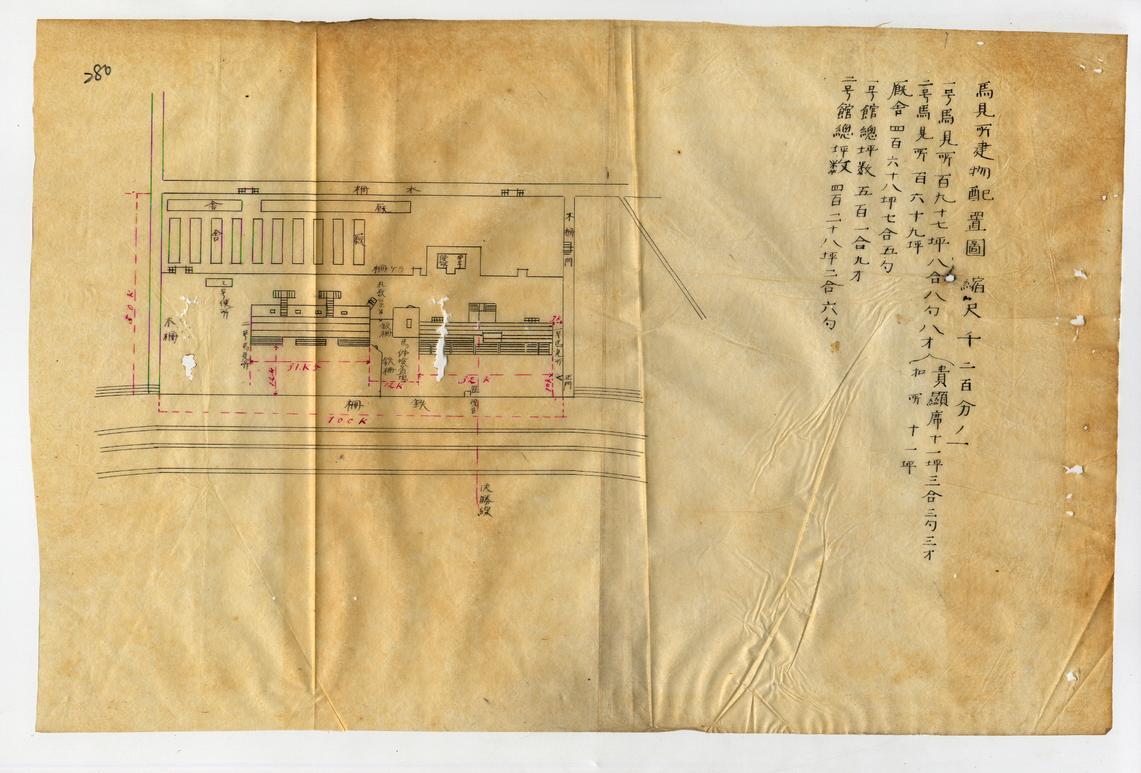

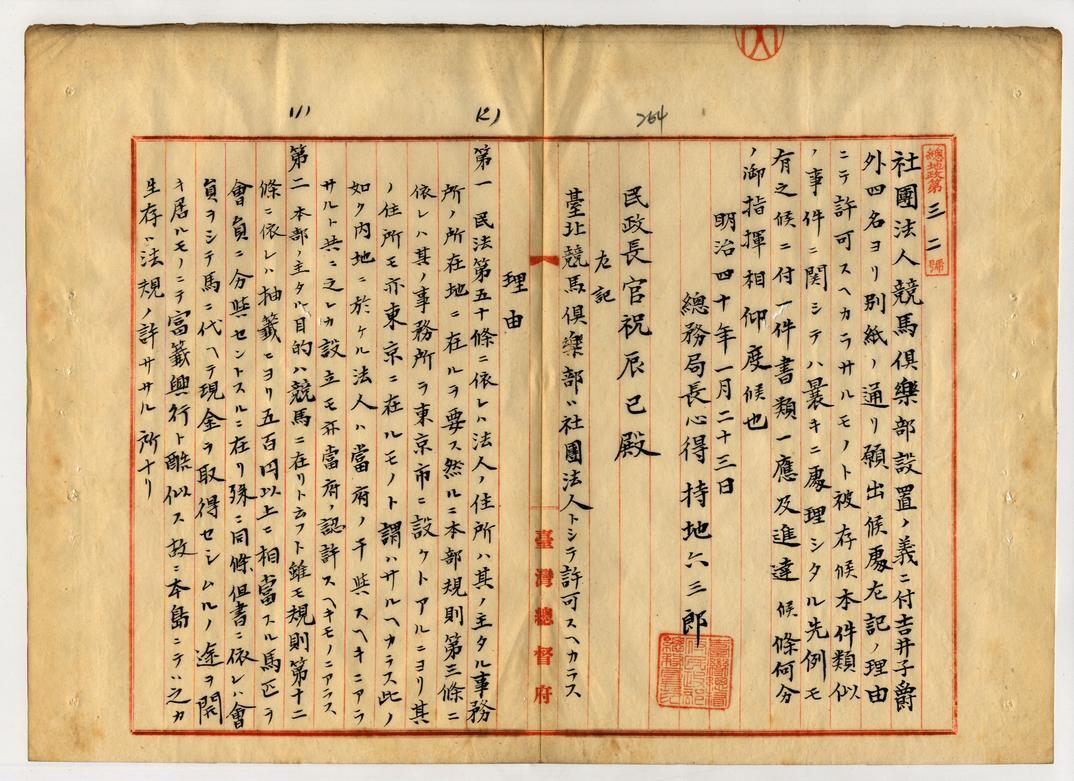

回到吉井等人的申請案,其申請於臺北、基隆港、臺南附近成立競馬俱樂部,部規第一條是本競馬俱樂部的成立,是為了讓國民關注馬匹,涵養馬術,增進社交功能。而收入將會投資在產馬獎勵費以及捐助慈善事業,會員年費25圓、贊助會員20圓,打算在每年3、5、9、11月辦理競馬會(臺北場則是2、11月),由會員、贊助會員、名譽會員等馬主提供馬匹出賽。還附上帝國競馬株式會社與各新設競馬俱樂部連帶保證契約書,並有由帝國競馬株式會社會長岩城隆長簽署。同日也依同樣的內容,申請在臺南設立競馬俱樂部。而競馬俱樂部包含競馬場和周邊馬廄等設施,賽道為長度350間(約636公尺)、寬度200間(約360公尺)的橢圓型賽道,賽道寬度20間(約36公尺),應該是一圈一英里(約1,609公尺)的標準賽道,周邊設施為起跑點旁的馬廄、馬見所兩間、一號館、二號館等,在一個100間*200間區域,不過觀眾席、行政區域等沒有畫出來。至於後藤組的提案,則是將總部設在提案人之一的林謙吉郎住所,場地規劃大同小異,但沒附上預擬的競賽規則。

最終在1907年4月1日,由民政局長將此案打了回票,並陳述兩個理由,首先是事務所本部和住所相同不符民法規定,第二是主辦單位想以馬匹抽籤等方式規避賭博的質疑,但仍屬違法,兩組人馬都用同一套理由回覆。隔年(1908)因為日本國內賭馬太過猖獗,發生不少治安事件,因此10月通過〈競馬規則〉明文禁止馬券販售,改採政府經費補助馬場經營,並專事養馬工作。以日本最大的東京池上競馬場為例,在馬券默許時代一次4天的大會就可以賣近200萬圓的馬券,禁止販售後,只能獲得政府25,000圓的補助。如此導致各地賽馬場大量倒閉,1923年日本政府通過了〈競馬法〉允許販賣馬券後,賽馬事業才逐漸再起。

主要文獻:

1.「後藤猛太郎外九名社團法人設立願不認可ノ件」(1907年04月01日),〈明治四十年十五年保存第十三卷〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00004984031。

2.「社團法人基隆及臺南競馬俱樂部設立願不許可(吉井信寶外三)」(1907年04月01日),〈明治四十年十五年保存追加第二十四卷甲〉,《臺灣總督府檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00005037001。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 廖學恆 | |

| 編輯小組 | 張家榮、黃淑惠、鐘登崇、洪明河 |