悅讀檔案

日臺共學的實施

文/王學新/本館整理組研究員大正7(1918)年9月日本第一位政黨內閣原敬內閣誕生,同年12月29日原敬以敕令第一號公布「臺灣教育令」。(註1)其第一條規定「在臺灣之臺灣人教育依照本令。」即表示臺灣人教育與內地人教育未必同調。且「教育基於教育敕語之旨趣,以育成忠良國民為宗旨」(第二條),即揭示臺灣公學校教育在於培養忠於日本帝國的順民。可知該教育令仍存在日臺差別待遇。

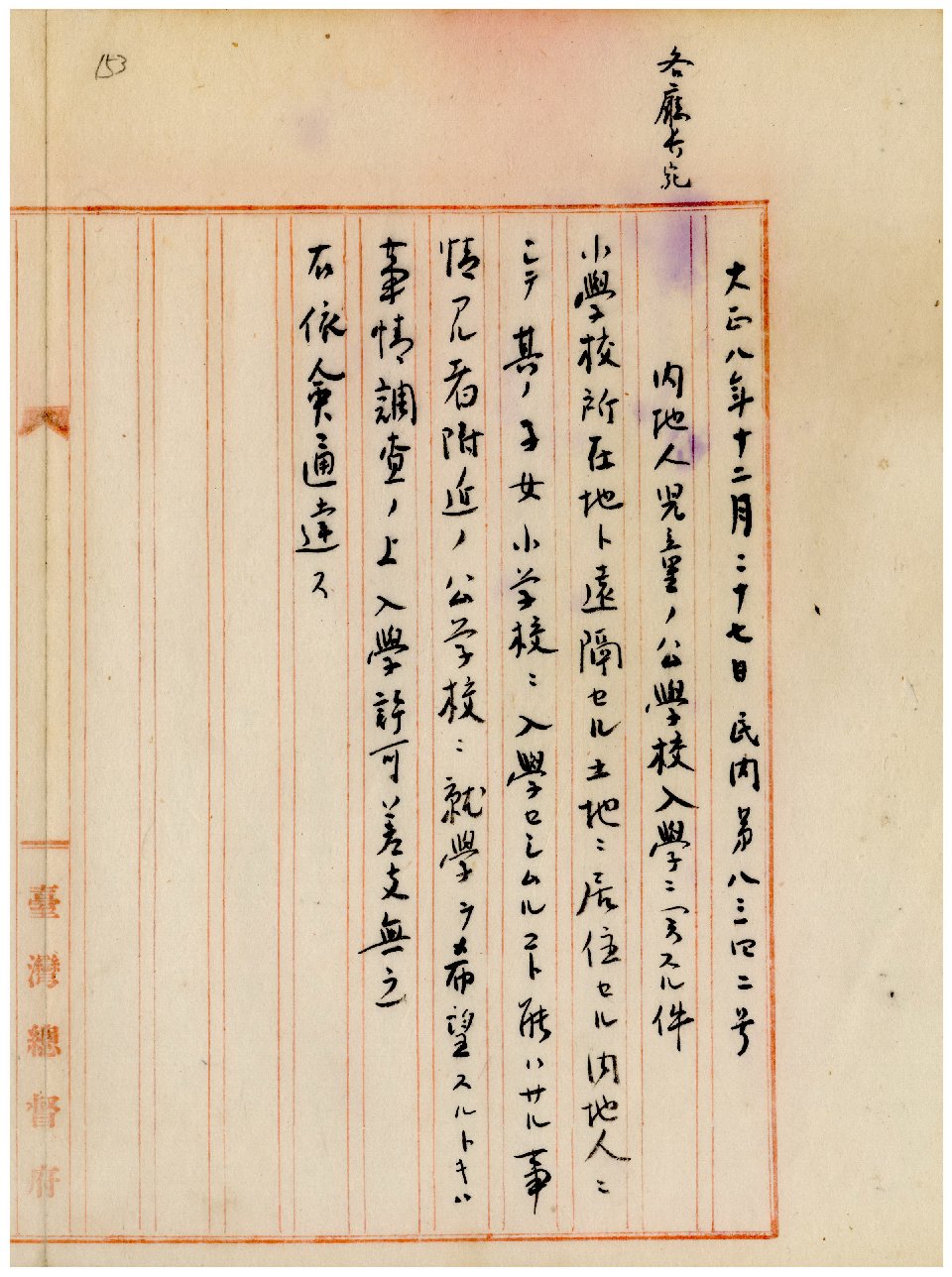

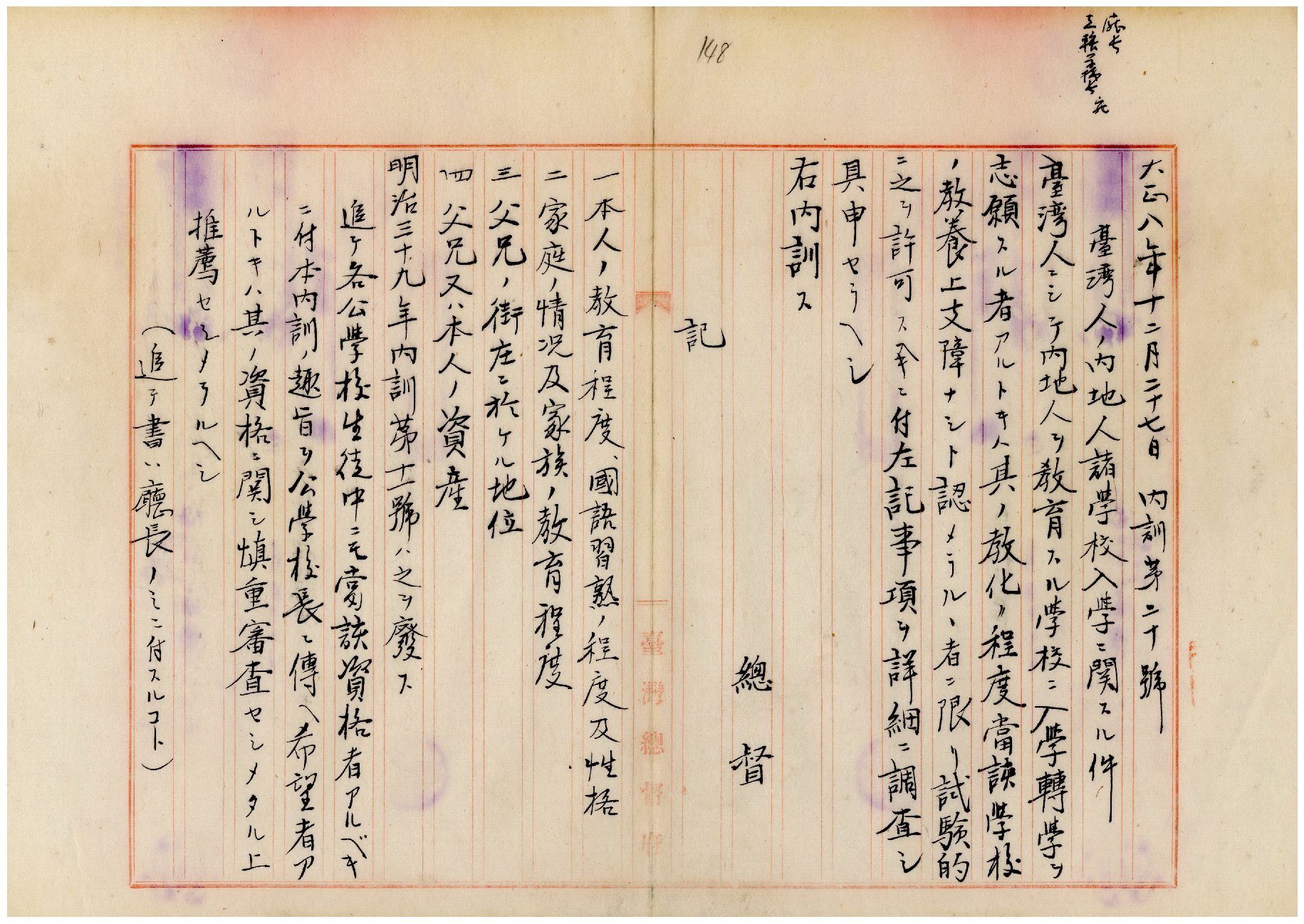

大正8(1919)年朝鮮發生三一獨立運動,導致日本當局開始思考對殖民地人民差別待遇問題。同年10月29日臺灣首任文官總督田健治郎於施政演說時表明要以普及教育為前提,廢除對臺統治的種種歧視,實施同化主義及內地延長主義,致力實施臺灣自治制。(註2)12月27日總督田健治郎以內訓第20號對廳長及直轄校長內訓有關臺灣人進入內地人各種學校就讀之件:

臺灣人志願進入或轉入教育內地人之學校就讀時,限於其教化之程度被認為對該學校之教養無問題者,則可實驗性的給予許可。故應於詳細調查下列事情後具案陳報。記

(註3)同日又以民內第8342號對廳長訓示有關內地人兒童進入公學校就讀之件:一、本人之教育程度、國語熟習程度及性格。

二、家庭之情況及家族之教育程度。

三、父兄在街庄的地位。

四、父兄或本人之資產。

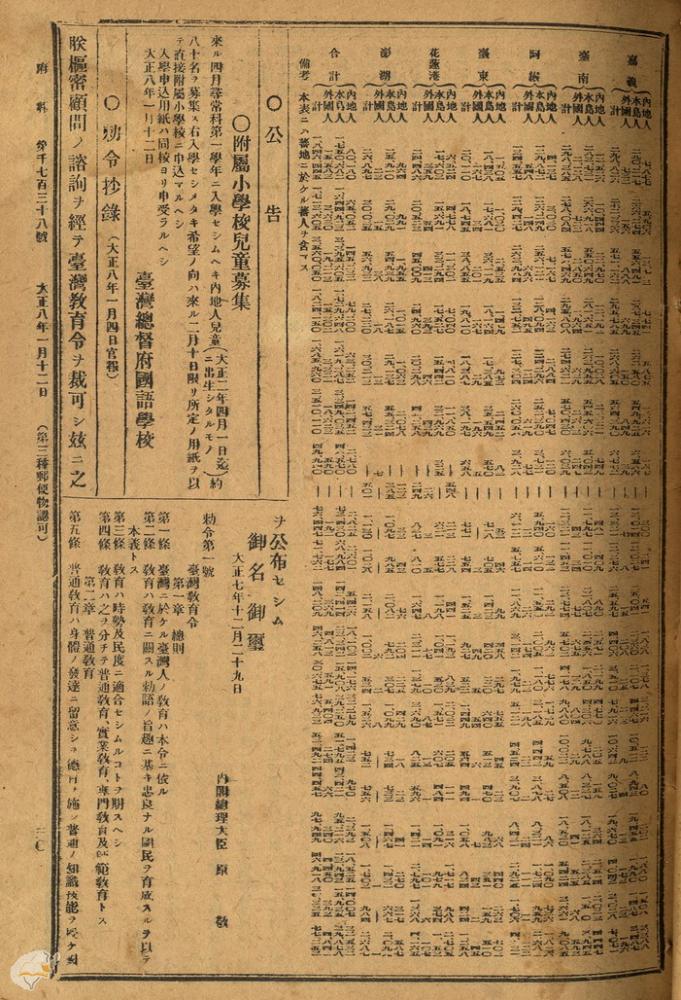

居住於遠隔小學校所在地之土地的內地人,無法使其子女進入小學校者,希望進入附近公學校就讀時,於調查事情後可讓其入學。(註4) 而此兩訓令公布於府報,合稱為「有關內地人臺灣人共學之件」。(註5) 隨即於大正9(1920)年1月22日內務局長川崎卓吉函示各廳長及各校長說明有關共學之內訓事宜:

先前以內訓第二十號訓令有關本島人入學小學校事宜,但這當然不是許可全部希望進入小學校就學的本島人的意思,其方針是考量本人之教育程度、其國語熟習程度及性格、家庭狀況及家族之教育程度、父兄在街庄之地位、父兄或本人之資產等因素後,認為已經相當內地化,即使讓其進入小學校就讀,於自己及他人之學習並無任何不妥,而適合促進其本人內地化者,則實驗性的讓其入學。因此若該人完全沒有任何內地的教養,即使父兄之人物、地位、資產、閱歷等條件優越,亦不許可其入學……。(註6) 大正9(1920)年4月底入學的全島共學兒童男41,女10,共計51人。(註7)至何種臺灣人適合共學?據竹中信子所言,其主要目的是為了照顧內臺混血兒。(註8)事實確實如此,家中若無日人生活,怎會「相當內地化」?

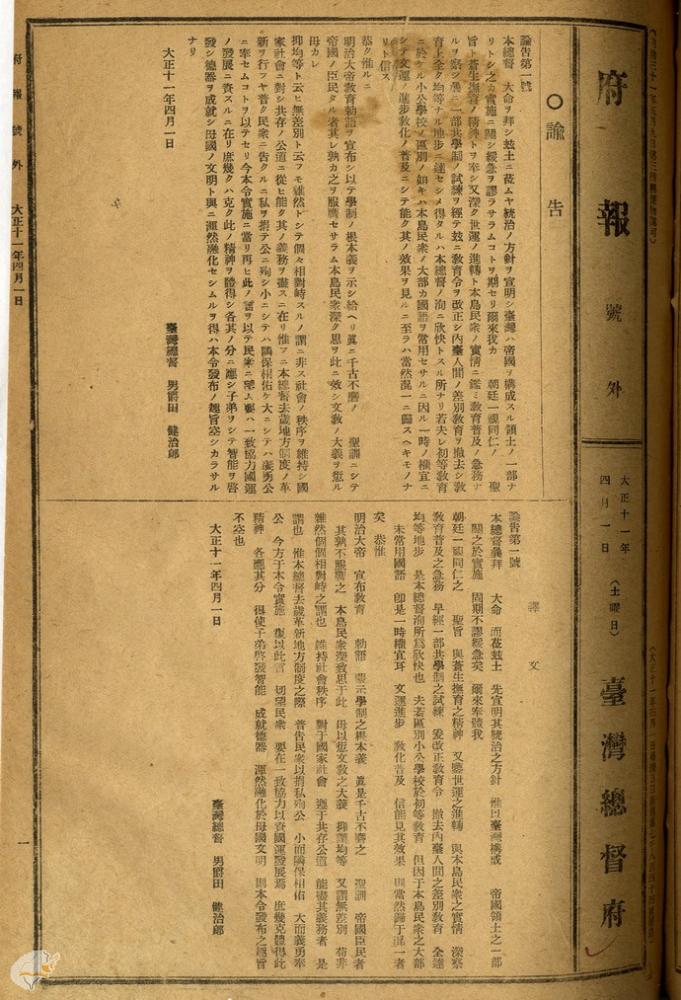

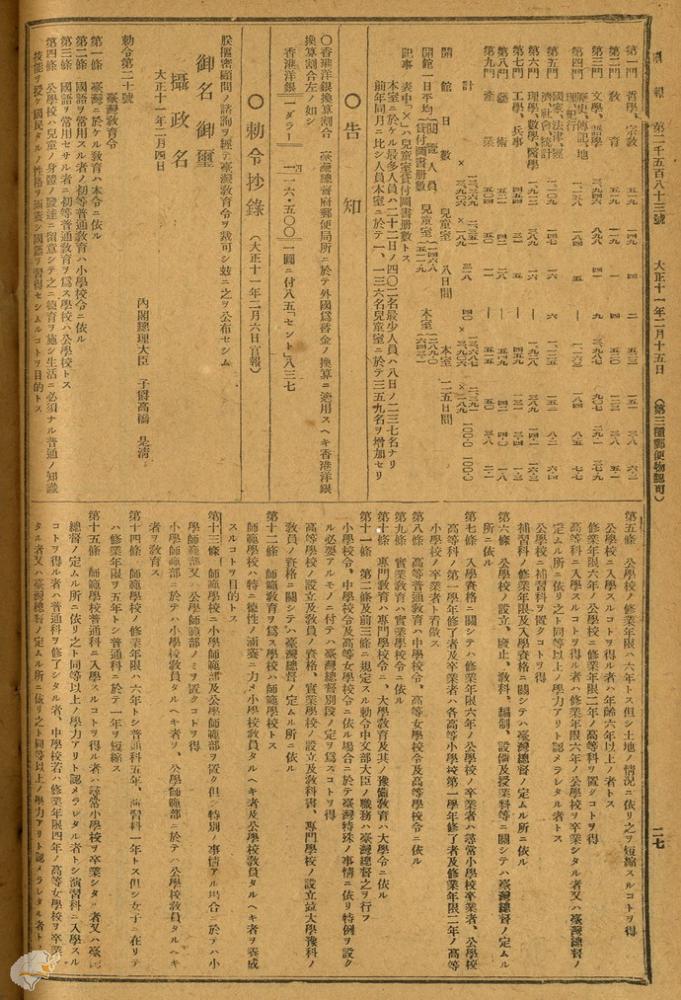

大正11(1922)年2月4日敕令第20號公布新的《臺灣教育令》,第一條規定:「於臺灣之教育依照本令。」即兼管在臺之日臺人教育。「常用國語者之初等普通教育依照小學校令」(第二條),「對不常用國語者實施初等普通教育的學校為公學校」(第三條)。且「當有特別的事情時,依據臺灣總督所定,常用國語者得進入公學校就讀,不常用國語者得進入小學校就讀。」(第廿一條)。(註9)於此,將內地人與臺灣人的區分便為「常用國語者」與「不常用國語者」,似乎有意拉近了日臺人間的距離。

臺灣教育令於同年4月1日起實施。(註10)同日總督田健治郎發布告諭第一號。其內有「……深察教育普及之急務,早經一部共學制之試練,爰改正教育令,徹去內臺人間之差別教育,全達均等地步,是本總督洵所為欣快也……」(註11)這一法令表徵了田健治郎奉行的「內地延長主義」,正式實施「內臺共學制」。共學者年年增加。但同時,漢語教育開始大受鉗制。

大正11(1922)年2月13日總務長官以總內第1625號訓示各州知事及廳長有關臺灣人進入內地人諸學校之就讀之件:「以往臺灣人志願進入或轉入教育內地人之學校就讀時,要依照大正八年十二月二十七日內訓第二十號具案申請,但今後限由貴官依據該內訓之宗旨來處理……」。(註12)即此後由各州廳長官自行決定可否共學。

但在中學以上的共學狀態,反而令臺灣學生處於更不利的狀態。主要是中學校的考試內容是出自於小學校,加上語言落差,形成日臺間極度不公平的競爭。昭和4(1929)年臺灣子弟在中學就讀者只有2,000人左右,佔臺人總數0.05%,而內地人的入學率卻是臺灣人的24 倍。(註13)

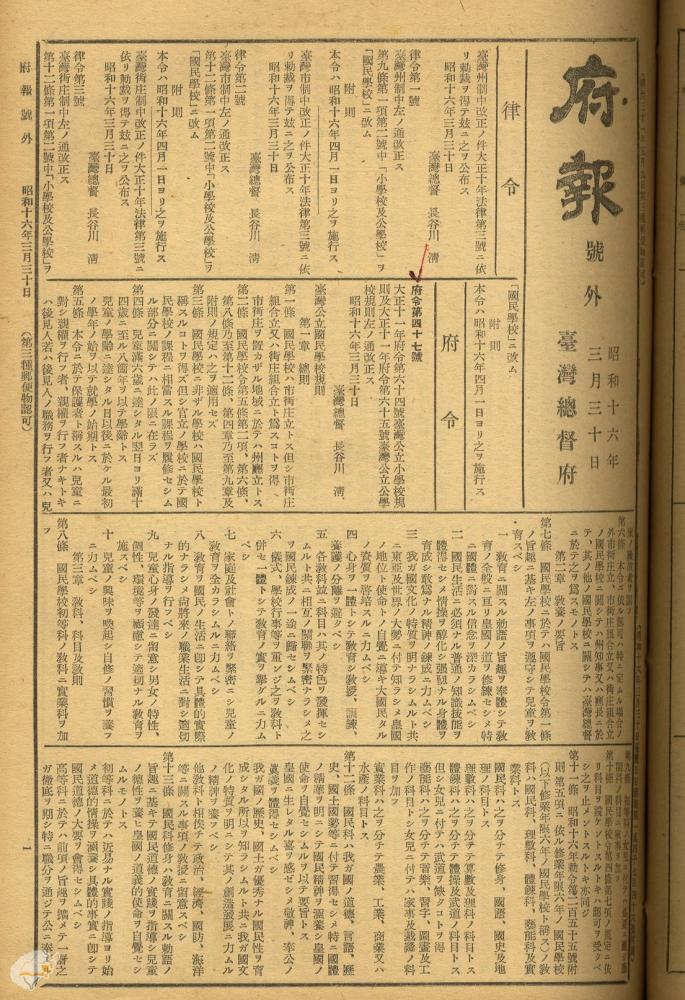

中日戰爭後臺灣實施皇民化,昭和16(1941)年3月30日,總督長谷川清以府令第47號制定「臺灣公立國民學校規則」。自此小學校、公學校皆改稱國民學校。(註14)且在形式上,原本為日人所設立的各級教育全部開放與臺籍學生競爭。但由於日語及日式教養為主要取才標準,因此仍給與統治階級極大的操縱空間,以維持日臺社會階級的區分。

註1:「臺灣敎育令」(1919年01月12日),〈臺灣總督府府報第1738號〉,《臺灣總督府府(官)報》,頁30-31。國史館臺灣文獻館,典藏號:0071021738a014。

註2:竹中信子著,曾淑卿譯,《日治臺灣生活史——日本女人在臺灣(大正篇1912-1925)》(臺北市:時報文化,2007),頁210。

註3:「內臺人共學願書返戾方ニ關スル件(高雄州)(五件一括)」(1922-01-01),〈大正十一年十五年保存第十四卷 教育 學校教員生徒〉,《臺灣總督府檔案‧總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:000071510270170。

註4:「內臺人共學願書返戾方ニ關スル件(高雄州)(五件一括)」(1922-01-01),〈大正十一年十五年保存第十四卷 教育 學校教員生徒〉,《臺灣總督府檔案‧總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:000071510270175。

註5:「內地人臺灣人共學ニ關スル件」(1920年01月08日),〈臺灣總督府府報第2010號〉,《臺灣總督府府(官)報》,頁13。國史館臺灣文獻館,典藏號:0071022010a003。

註6:「共學ノ內訓ニ關シ說明ノ件」(1920-01-01),〈大正九年十五年保存第六十九卷 教育 學制〉,《臺灣總督府檔案‧總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:000068850010005-0007。

註7:〈全島共學兒童〉,《臺灣日日新報》,1920-05-04,版次05。

註8:竹中信子著,曾淑卿譯,《日治臺灣生活史——日本女人在臺灣(大正篇1912-1925)》(臺北市:時報文化,2007),頁211。

註9:「臺灣敎育令」(1922年02月15日),〈臺灣總督府府報第2583號〉,《臺灣總督府府(官)報》,頁27-28。國史館臺灣文獻館,典藏號:0071022583a007。

註10:「臺灣敎育令施行期日ノ件」(1922年03月09日),〈臺灣總督府府報第2602號〉,《臺灣總督府府(官)報》,頁28。國史館臺灣文獻館,典藏號:0071022602a001。

註11:「教育令改正ニ關スル件」(1922年04月01日),〈臺灣總督府府報第號〉號外,《臺灣總督府府(官)報》,頁1。國史館臺灣文獻館,典藏號:0071022620e001。

註12:「內臺人共學願書返戾方ニ關スル件(高雄州)(五件一括)」(1922-01-01),〈大正十一年十五年保存第十四卷 教育 學校教員生徒〉,《臺灣總督府檔案‧總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:000071510270169。

註13:吳文星,《日據時期臺灣社會領導階層之研究》(臺北:正中書局,1992),頁101。

註14:「臺灣公立國民學校規則(號外)」(1941年03月30日),〈臺灣總督府府報第號〉號外,《臺灣總督府府(官)報》,頁1。國史館臺灣文獻館,典藏號:0071034151e004。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 劉澤民 | |

| 總 編 輯 | 王希智 | |

| 執行編輯 | 廖學恆 | |

| 編輯小組 | 張家榮、楊心如、詹梓陵、洪明河 |