臺灣人‧臺灣事

臺灣首次總統就職典禮

文 /李澍奕 / 本館編輯組專員中華民國憲法於1947年12月25日施行,即所謂「行憲紀念日」的由來。而憲法實施前,1947年11月全中華民國境內總共選出了2,961位國民大會代表,並在1948年3月29日在南京國民大會堂舉行第一屆國民大會代表第一次會議,其中4月20日選舉總統、副總統,由蔣中正、李宗仁當選。根據當年的總統、副總統選舉罷免法第七條規定「首屆總統、副總統,於當選後二十日內就任。」或許是因為當年第一屆國民代表大會在5月1日結束,所以加上20日,因此蔣中正、李宗仁就在1948年的5月20日在南京的總統府就職。

另外,該條文規定在「總統副總統任滿前60日由國民大會舉辦選舉」,所以接下來除了1954年總統選舉在3月22日(星期一)舉行外,1960、1966、1972、1978、1984、1990年都在3月21日(平常日非周末)辦理。直到第九任總統、副總統採用全民直選,並於1995年7月20日新訂「總統副總統選舉罷免法」,在33條規定新訂「總統副總統任期屆滿前30日完成選舉投票」即可,但第一次全民直選總統仍是在1996年3月23日(星期六)舉行,與歷年相仿。不過當年還未全面實施周休二日,但是內政部規定,除了學校等公家機關放假一天外,勞工依法應放假一日且工資照給,雇主若視業務需要,在不妨礙勞工投票的情形下,可徵得勞工同意於投票日工作,但需發給加班費。

2001年,全面實施周休二日後,各項選舉就固定在星期六舉行。不過總統選舉日部分,雖然法規規定任滿30日前(即4月20日)完成選舉即可,但2000年、2004年、2008年仍在鄰近3月20日之星期六舉行。直到2011年4月時中選會提出總統與立委合併選舉的決議,有著節省民眾投票成本、互相拉抬提高投票率的優點(2012年立委投票率較前屆提升10%以上),但也出現1月到5月的「憲政空窗期」、「看守內閣」時間長達4個月,以及投票日變動導致部分首投族不能投票的問題。在法律上,立委和總統合併選舉,反而「迫使」總統選舉要提前(註1)。而實務上,從該屆開始,直到現在總統、立委都調整在1月中旬合併選舉,然後2月1日立法院就職,總統副總統仍維持5月20日就職。

關於總統的就職儀式,第一任總統副總統蔣中正、李宗仁在南京就任後,緊接著政治局勢丕變,中華民國政府轉進臺灣,李宗仁副總統(1949年1月因蔣中正下野,成為代理總統)在1949年12月滯留美國沒到臺灣述職(註2)。1950年1月9日,總統府遷到介壽館(原臺灣總督府,今總統府,以下皆稱總統府)開始辦公,蔣中正於3月1日在總統府宣布復行視事,也需要就職儀式。當日上午9點50分總統座車在萬民歡騰下蒞臨總統府,10點蔣中正身著深黃色軍服、配戴青天白日勳章,入府宣讀復行視事文告,10時10分到總統府二樓平臺接受民眾歡呼,結束復行視事儀式(註3)。

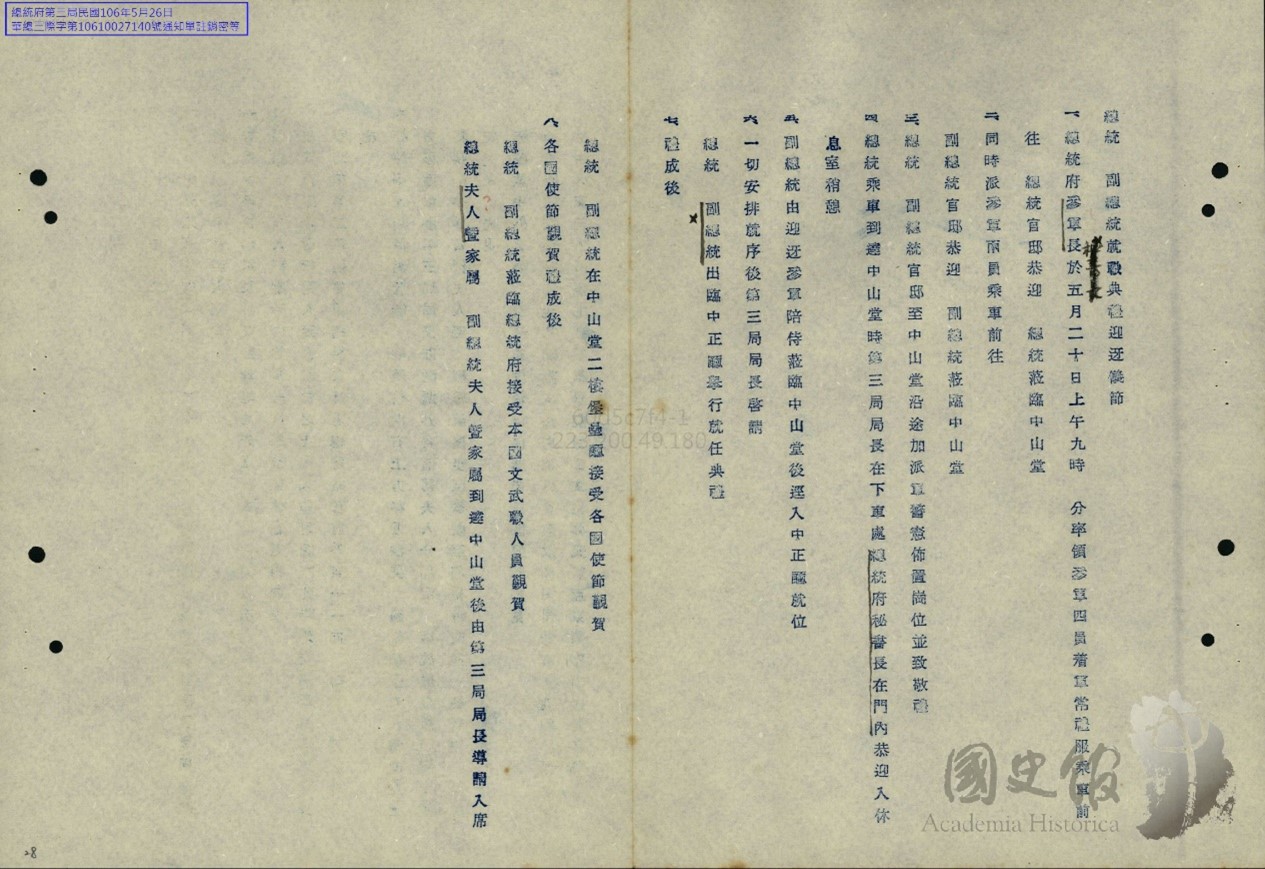

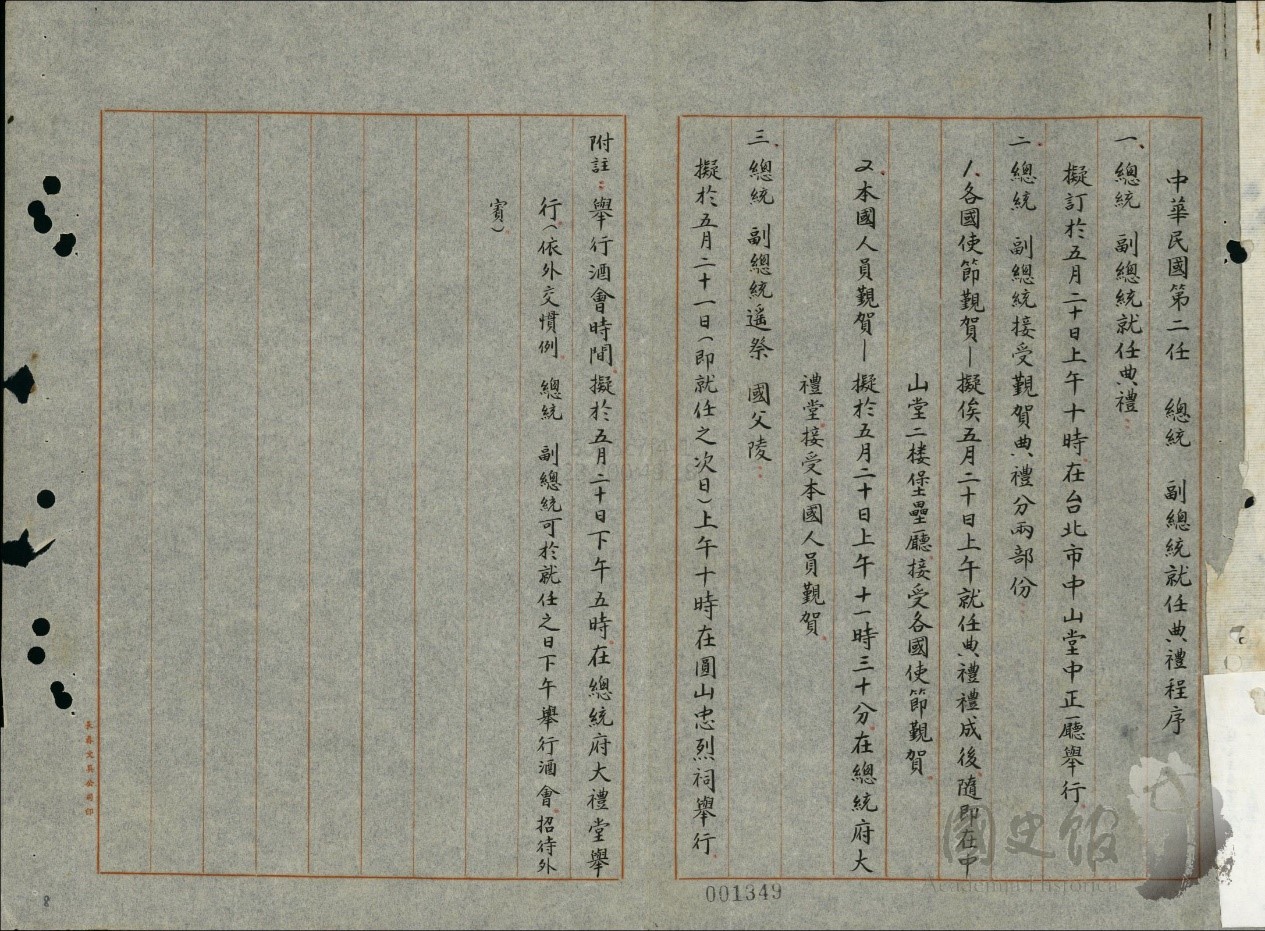

1954年3月22日國民大會上,蔣中正以1,507票擊敗徐傅霖的48票贏得總統選舉;陳誠則以1,417票擊敗石志泉的109票贏得副總統選舉,分別成為中華民國第二任總統、副總統。1950年蔣中正的復行視事只在總統府辦理較為簡單的儀式,但1954年第二任總統、副總統的就職典禮,為臺灣首次舉行總統、副總統就職典禮,就較為隆重。其中就職典禮分成兩個階段。第一個階段是先在中山堂(位在臺北市中正區的中山堂,在陽明山中山堂完工前,國民大會也在這裡召開)接受社會各界代表以及各國使節的覲賀,第二階段才移動到總統府二樓接受國人歡慶,晚上舉行就職酒會,隔天還有遙祭國父陵寢儀式。另外臺灣各界在5月20日就職典禮前,也進行了一些進獻活動,例如:基隆市政府提議要修建「中正堂」(註4),各地也有發起各項慶祝活動。

就職典禮的第一個活動,是從「迎迓儀節」開始,由總統府參軍長桂永清在上午9點,率領4位參軍著軍常禮服,至總統官邸恭迎總統蒞臨中山堂;另外一對參軍前往副總統官邸恭迎副總統。當時的總統官邸就是士林官邸,下山後過中山橋,走中山路後轉中正西路,沿著中華路就走到中山堂了,全程大概8公里。

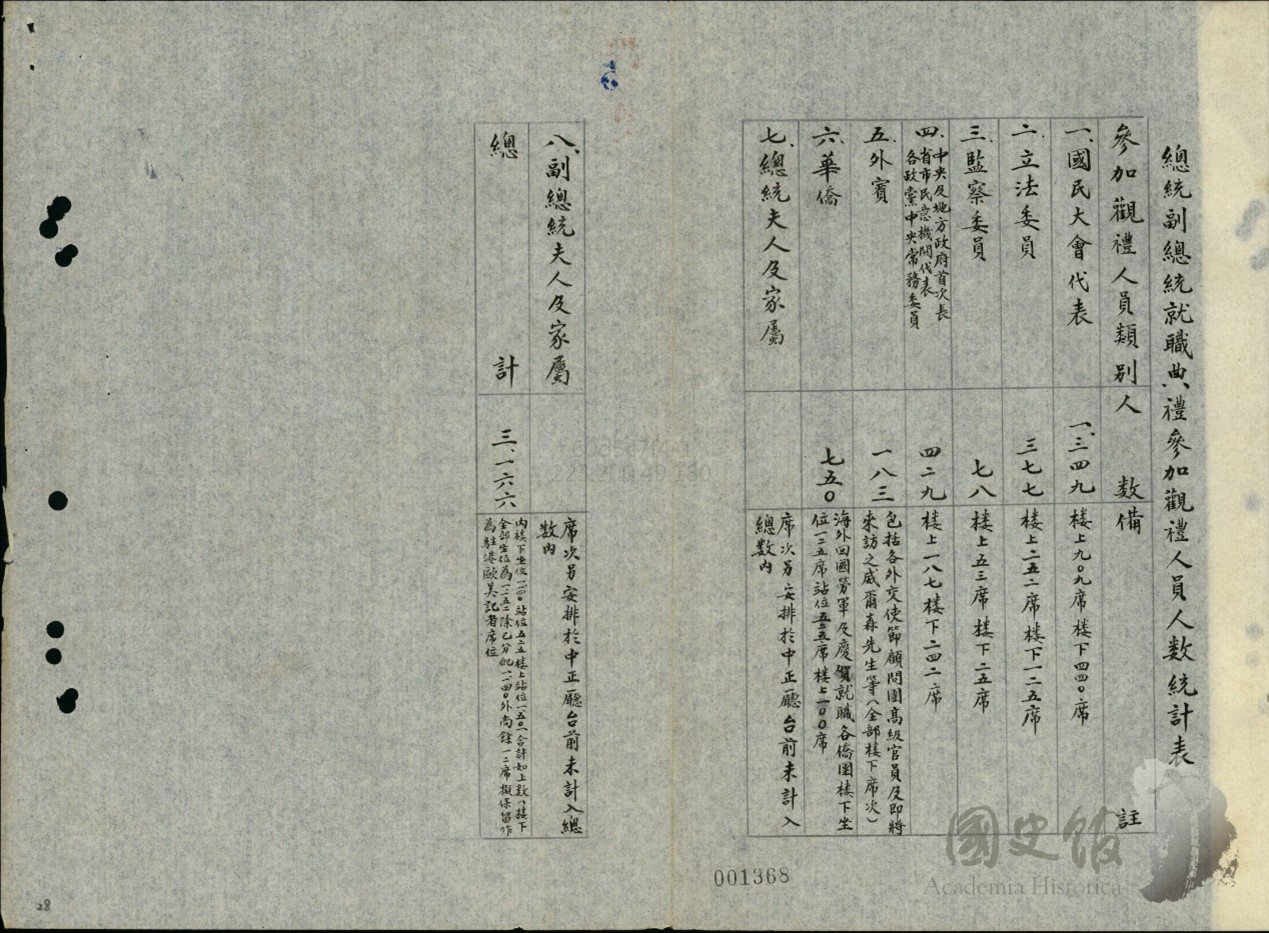

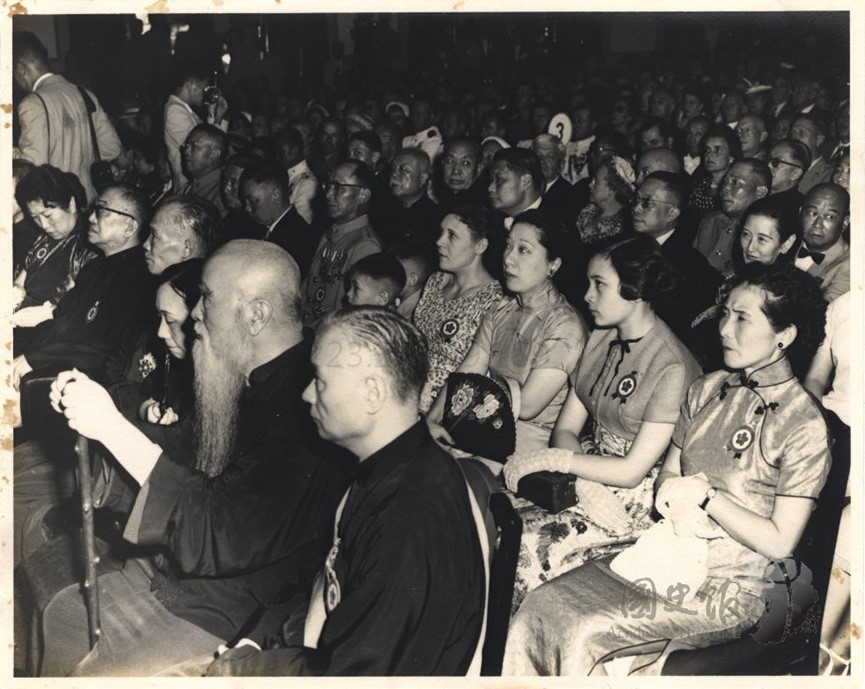

緊接著要在中山堂的中正廳舉行就職典禮,從當天早上在中山堂的觀禮名單中,總共超過3千人觀禮,有國民大會代表、立法委員、監察委員、各黨派代表、各院部會首次長、各地方政府及民意機關代表、外賓、華僑、總統、副總統家屬等。中正廳分為上、下層,但座椅空間只有1千多個,因此超過2千多人只能站著。美國部分有駐美大使藍欽(Karl Lott Rankin)代表出席,還有美軍顧問團,另外美國國防部長威爾森(Charles Erwin Wilson)及海軍部次長蓋茲(Thomas S. Gates Jr.),因為要視察亞洲之便,於5月20日參加總統就職典禮,然後隔天就飛往沖繩。從會場的照片來看,當時中山堂要擠進那麼多人,來賓的座椅間距並不是很大。此外,尚有影星參加中山堂觀禮,報導中特別提到的是李麗華和王元龍(註5),李麗華在戰後大多留在香港拍戲,王元龍則是1930年代的武打明星,戰後也住在香港拍片,1959年從香港來臺拍戲期間在臺灣病逝,這兩位是以香港影劇界勞軍團的身分參加就職典禮。報紙的花絮報導提到,文官大多穿西裝,年紀較大的穿著馬褂,僅有外交體系的官員,以及總統府秘書長沈錡穿著燕尾服(註6)。

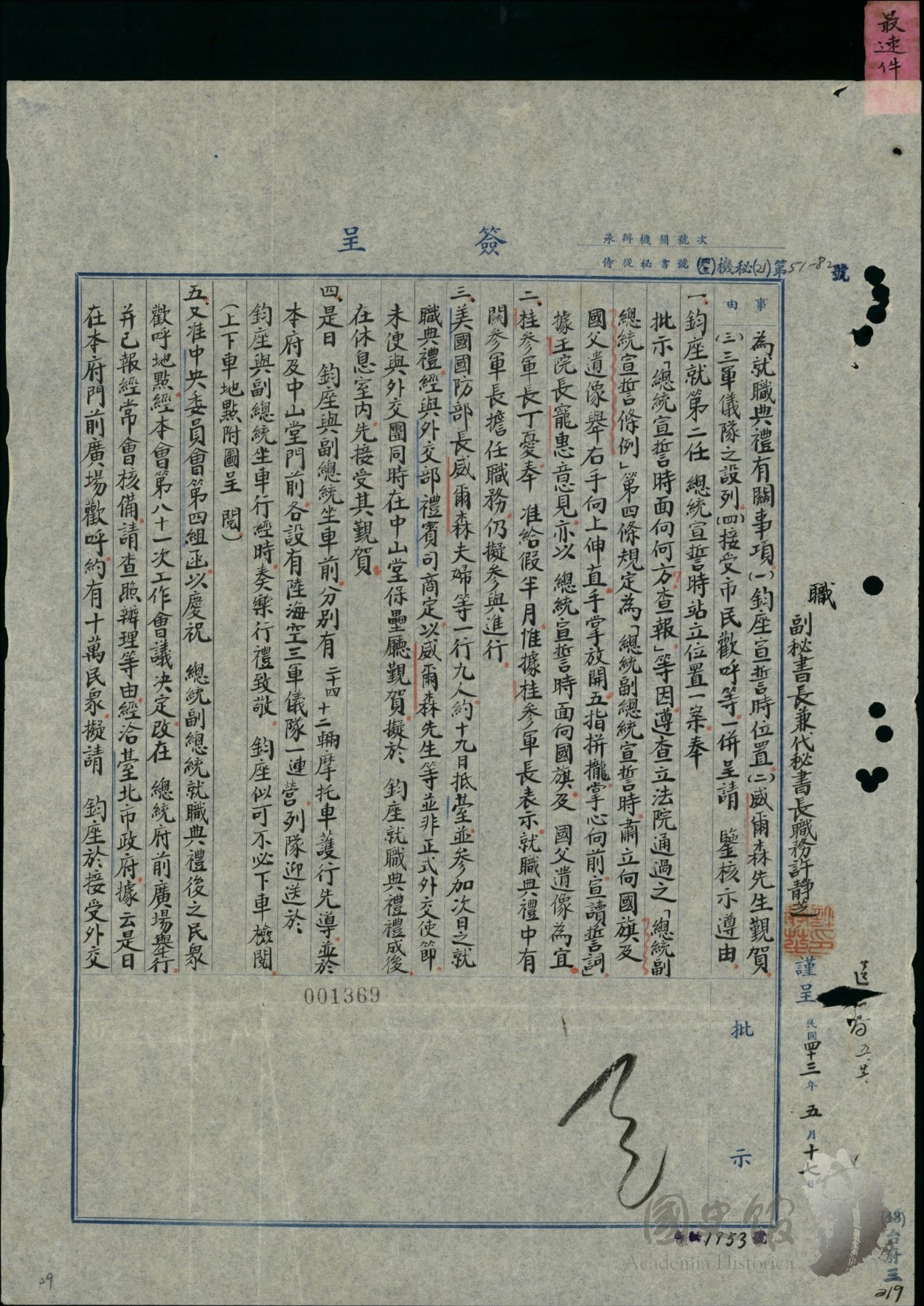

早上10點,總統、副總統就職典禮展開,程序為:全體肅立,總統就位,奏樂,唱國歌,向國旗及國父遺像行三鞠躬禮,監誓人司法院長王寵惠就位,總統舉右手宣讀誓詞,副總統就位,副總統舉右手宣讀誓詞,請副總統就原位,請監誓人就原位,總統致詞,奏樂禮成(註7)。總統誓詞為:「余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,增進人民福利,保衛國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。謹誓。中華民國四十三年五月二十日。」副總統就職宣誓誓詞「余謹以至誠,向全國人民宣誓。余必遵守憲法,效忠國家,如違誓言,願受國家嚴厲之制裁。謹誓。中華民國四十三年五月二十日。」總統、副總統的誓詞時至今日都沒改變。

接下來蔣中正發表就職宣言,以「爭取自由,實現民主」以及「光復大陸,重建中華」為題,並在最後宣示「中正願追隨我全體同胞,在這偉大主義的感召之下,同心一德,努力奮鬥,擁護國策,奉行政令,來摧毀鐵幕,拯救同胞,務期在這一任政府六年期內,共同完成我們反共抗俄,雪恥復國的神聖使命(註8)!」

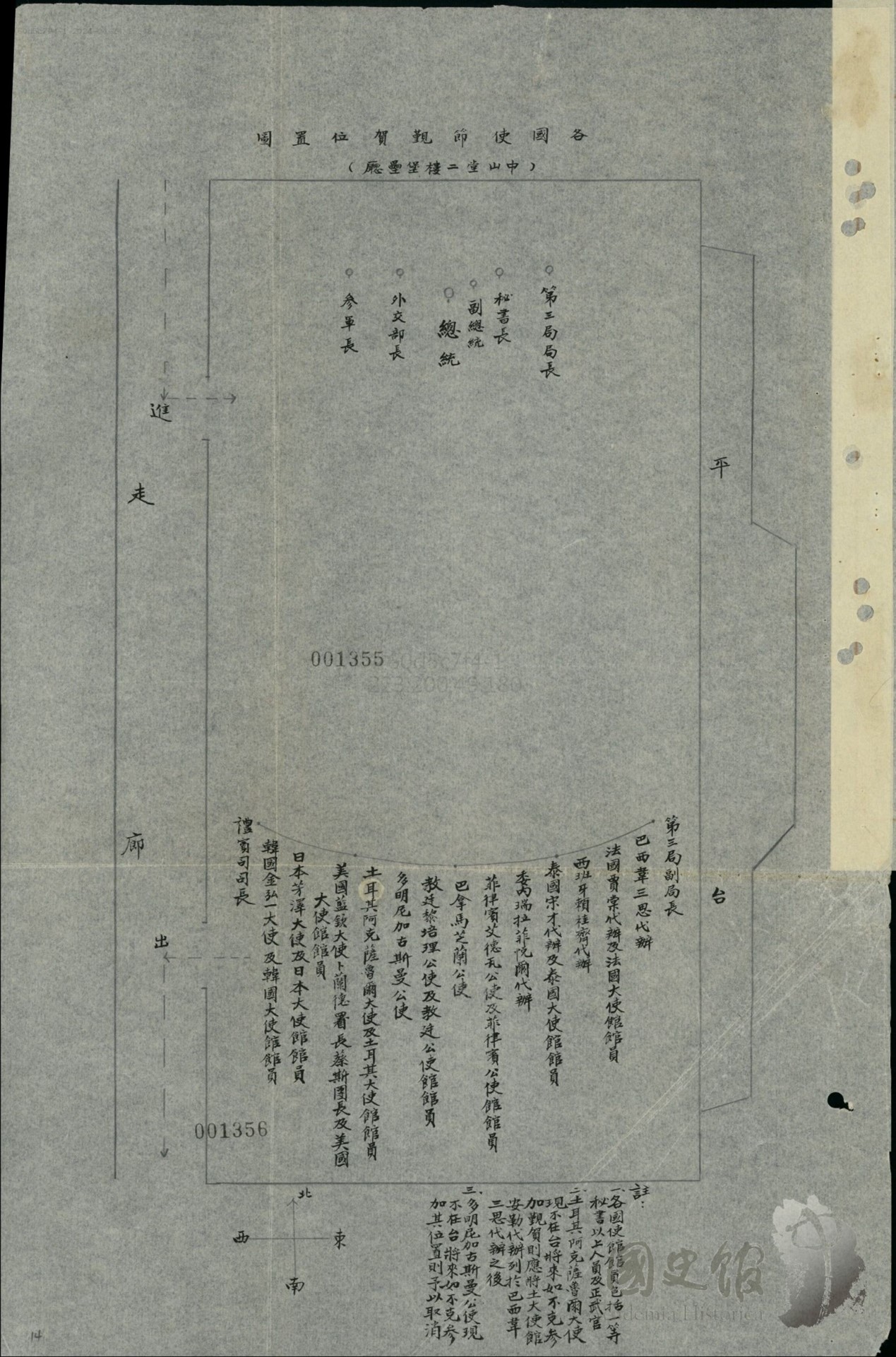

在中山堂中正廳的就任儀式結束後,接下來移動到中山堂二樓的堡壘廳,舉行的是外交大使的覲禮,主要的觀眾是各國駐華使節,臺上的官員換成了外交部長、參軍長,外交部禮賓司司長則負責引導外國使節。參加的外交使節有美國、日本、韓國、教廷、巴拿馬、菲律賓、委內瑞拉、西班牙、法國、巴西等大使或代辦,至於美國國防部長威爾斯一行,因為不屬於「外交使節」的層級,是更特別的觀禮代表,所以在蔣中正、陳誠宣誓就職後,先請威爾斯等在休息室等待,之後單獨向蔣中正表達覲賀之意。在1953年艾森豪(Dwight Eisenhower)就任美國總統後,任期內有多位政府高官訪臺,比如1953年底副總統尼克森(Richard Nixon)訪臺,這次蔣中正就職也派國防部長參加,1960年艾森豪也親自訪臺,為至今唯一訪問過臺灣的現任美國元首。

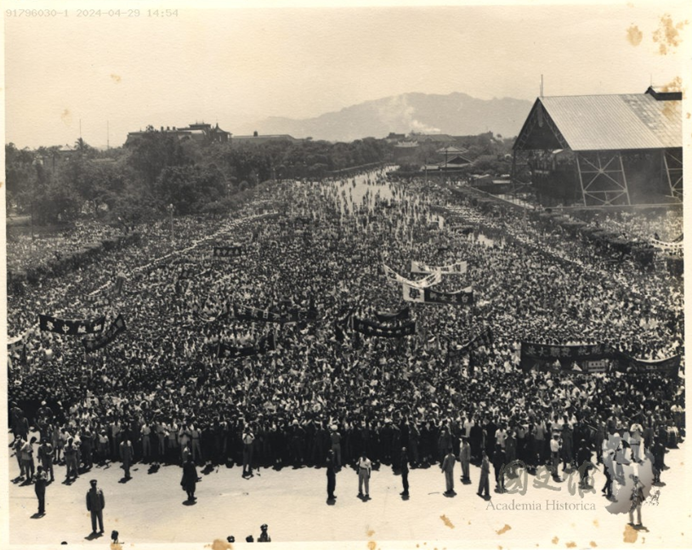

完成中山堂的儀式後,全體要移動到總統府(介壽館)。為了慶祝就職典禮的到來,5月20日那天雖然是星期四,但全臺的機關學校銀行放假一天,以便在參加全臺各地的慶祝活動。至於臺北部分,中山堂的活動進行到10點半左右結束,總統車隊在摩托車隊開道下,浩浩蕩蕩前往總統府,據報導沿路有20萬民眾觀禮。根據當年的檔案,總統座車是從介壽路(今凱達格蘭大道)開進總統府的,因此比對當年的地圖,大概是從中山堂出來走中華路,然後右轉接中正西路,轉中山南路後,從介壽路進入總統府,才能容納如此多的觀禮民眾。從當年的總統府照片看到,右手邊鐵皮是「三軍球場」,是當年臺北市區重要活動的舉辦地點,比如美國哈林籃球隊、介壽盃籃球賽、摔角手力道山的表演賽、馬戲團、溜冰表演等等都曾在那邊舉行。而舉旗的有國立臺灣大學、臺北女師、泰北中學等旗幟,以及復興中華等標語。

11點半開始在總統府內舉行就任本國文武職人員謹賀典禮儀式,並且規定文武百官的服裝,文職要藍袍黑馬褂或燕尾服,武職的是軍常禮服。而蔣中正和復行視事儀式不一樣,1950年的儀式是著軍裝,但1954年的儀式則是穿藍袍黑馬褂。站位部分,總統和武官在面向舞台的左手側,副總統和文官在面向舞台的右手側。

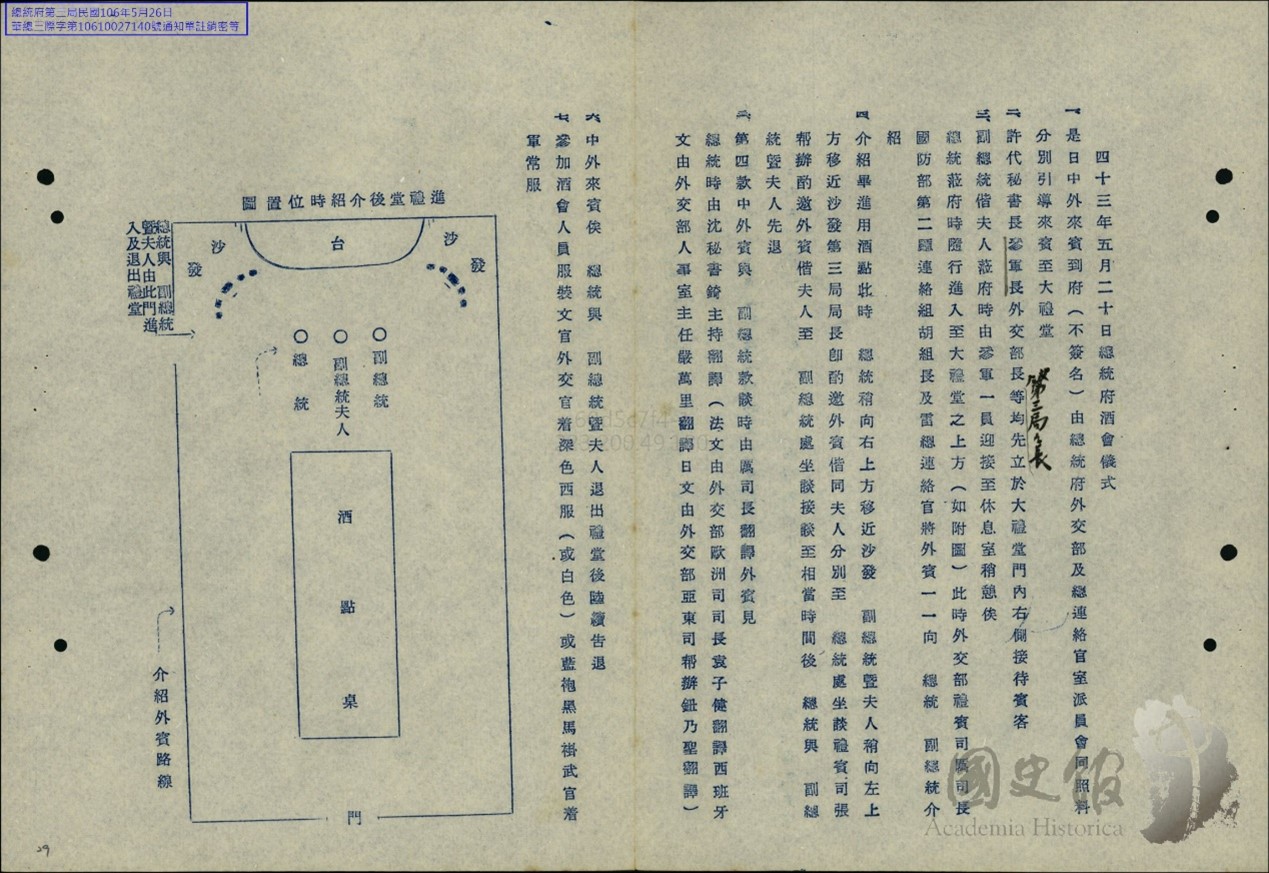

晚上則是在總統府的大禮堂舉辦酒會,場面就比較輕鬆,蔣中正改穿中山裝,宋美齡和其他女賓大多穿旗袍,但也有部分穿洋裝(如蔣方良),而陳誠則是穿西裝。而酒會5點開始,總統和副總統5點45分蒞臨會場,主要招待韓國大使金弘一為首的駐華外交團,五院院長,政黨領袖、國大代表、立委監委、僑團代表、文武百官等。

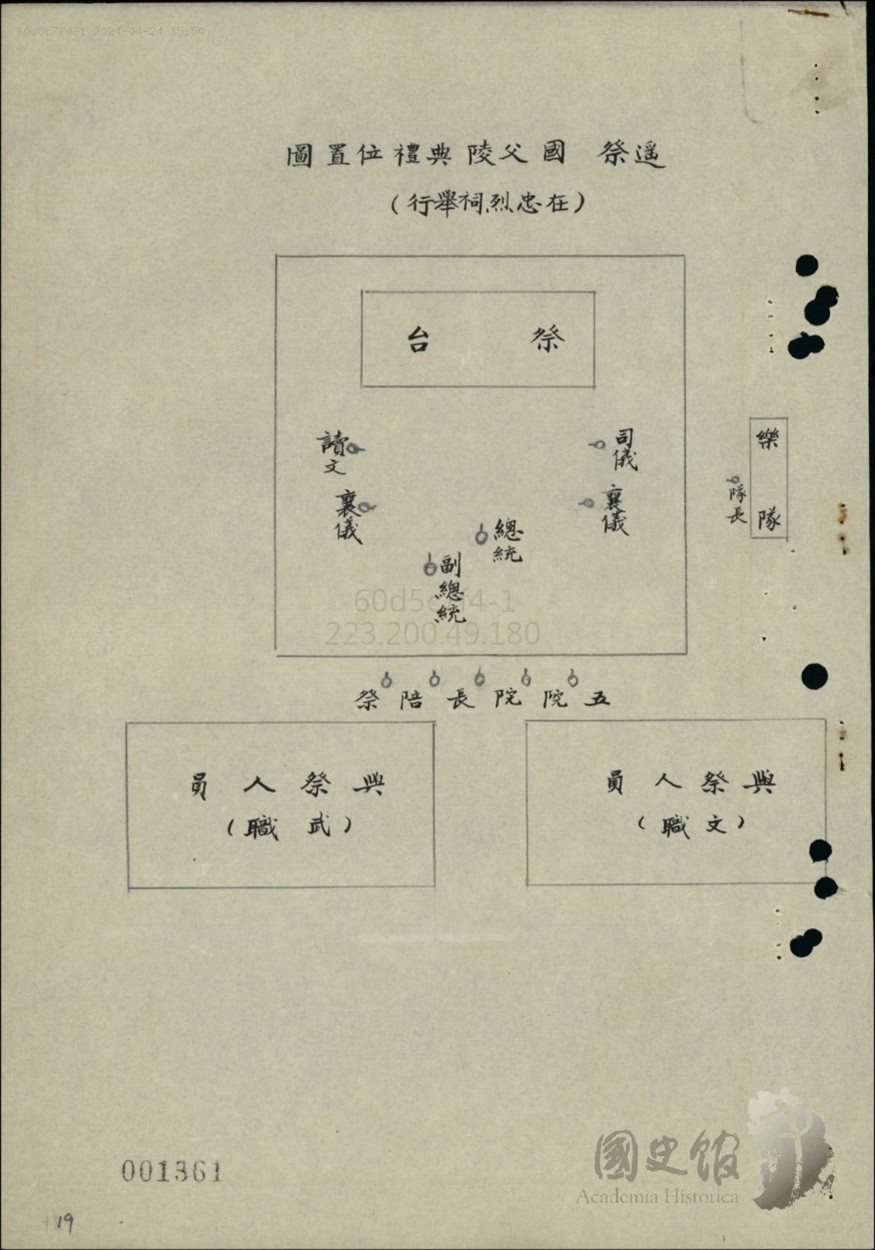

5月21日則是要在臺北的忠烈祠舉辦遙祭遠在江蘇南京的中山陵,由五院院長陪祭,各部會首長、次長與祭。待全體就位後,先奏樂,上香,獻花,恭讀祭文,默念三分鐘後禮成。此程序結束後,本屆的總統、副總統就職典禮大功告成。

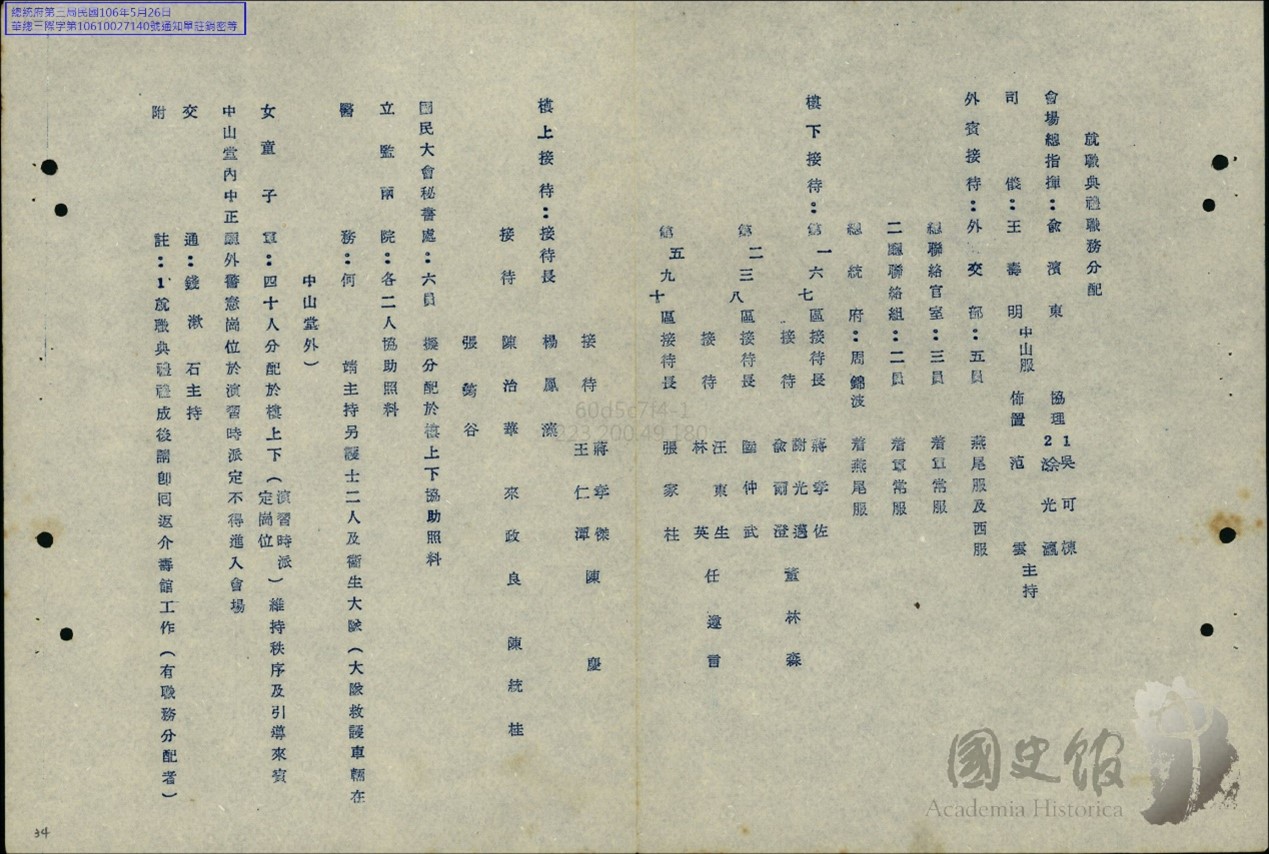

辦理總統、副總統就職典禮,可說是國家內部最重要的儀式活動,是要總統府及相關機關傾全力辦理的工作。第二屆就職典禮更是臺灣首次辦理,為提振民心士氣,相對需謹慎隆重,從工作人員名單可知,就職典禮由總統府第三局主辦,第三局是處理總統府內部事務的,局長為劉牧群,空軍中將,曾任總統府侍衛長。就職典禮總指揮俞濱東,曾任總統府侍衛室少將副侍衛長,1950年擔任總統府第三局副局長,第二、三、四屆總統、副總統就職典禮都是活動總指揮。司儀王壽明原是國民政府參軍處典禮局少校科員,當時在總統府第三局擔任交通科組長,日後也是外交部接待外賓的工作人員之一。兩位協理為典禮科科長涂光瀛,吳可棟應該也是科長,布置范雲為總務科科長,錢漱石為交通科科長等(註9)。

關於就職典禮的主辦地點,歷任總統有些許不同,雖然每次都會在總統府內舉行部分活動,但開放民眾或各界代表參加的大型慶祝大會,地點就有所不同。蔣中正從第2任到第5任(1972)年的就職典禮,都是在中正區的中山堂、總統府前廣場舉行。1978年蔣經國、謝東閔的就職典禮,就改到國父紀念館(1972年5月16日啟用)大會堂舉行。1984年蔣經國、李登輝的就職典禮,移動到陽明山中山樓(1966年啟用)。1990年李登輝、李元簇的就職典禮,回到國父紀念館大禮堂。而1996年李登輝、連戰是首次全民直選總統、副總統,因此擴大民眾參與,到桃園縣立體育場(桃園巨蛋,1993年啟用)舉行慶祝大會。2000年、2004年的陳水扁、呂秀蓮就職典禮,則都在總統府府前廣場舉行,並未移動他處。2008年馬英九、蕭萬長的就職典禮則移動到臺北小巨蛋(2005年啟用)舉行,2012年馬英九、吳敦義的就職典禮,集中在總統府府前廣場辦理。2016年蔡英文、陳建仁的就職典禮,也是在總統府府前廣場及凱達格蘭大道舉行。2020年蔡英文、賴清德的就職典禮,因為碰到Covid-19疫情,需要保持安全距離,所以就在臺北賓館接待友邦代表和觀禮代表。2024年賴清德、蕭美琴的就職典禮,同樣在總統府府前廣場辦理。

註釋:

註1:依照中央選舉委員會「第14任總統、副總統與第9屆立法委員選舉合併同日投票 問答」中表示,「依照現行法律規定,第14任總統、副總統選舉應於2016年4月19日前完成選舉投票,第9屆立法委員應於2016年1月21日前完成選舉投票,而這2項選舉,已決定同日舉行投票,是以總統與立委選舉投票就必須訂在2016年1月21日前完成。」所以出現總統選舉要「配合」立委投票的情形。網址:https://web.cec.gov.tw/central/cms/faq/15175。

註2:李宗仁代理總統期間,曾在1949年7月27日-7月30日訪問臺灣,當時住在草山行館的蔣中正(國民黨總裁)還親自去機場接機、送行,但李宗仁自此之後就沒踏過臺灣的土地。《中央日報》,1949年7月28日,版1;《中央日報》,1949年7月31日,版1

註3:《中央日報》,1950年3月2日,版1,

註4:《中央日報》,1954年5月11日,版5,原本基隆公會堂因空襲損毀,戰後1957年於原址興建中正堂,1980年又改建為基隆市文化中心。

註5:《中央日報》,1954年5月21日,版3。

註6:《中央日報》,1954年5月21日,版2。

註7:《中央日報》,1954年5月20日,版1,

註8:《中央日報》,1954年5月21日,版1。

註9:總統府相關人員係參考曾在1950年代總統府醫務局服務的葉續源回憶錄,網址: https://dallaschinesenews.com/detail.php?id=837

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 黃宏森 | |

| 總 編 輯 | 林明洲 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |