臺灣人‧臺灣事

漫談日治時期美國職棒大聯盟棒球與臺灣之交流

文/李澍奕/本館編輯組編纂前幾年受到COVID-19病毒影響,全世界各國職業運動幾乎停擺,臺灣的中華職棒大聯盟進行閉門比賽打完了整個賽季,其他如:美、日都是縮水賽季。由於臺灣仍在進行完整賽季的棒球比賽,世界各地的棒球迷轉而關注到臺灣的棒球賽事,透過網路媒體傳送的臺灣棒球消息,也讓國外球迷更深一層認識國內外棒球跨文化上的差異,如:過去對臺灣職棒的印象是觀賽球迷十分熱情,會用樂器、鳴笛助陣,而啦啦隊很會跳舞等;現在則注意到職棒吉祥物有獅子、象、悍將(西方重鎧甲武士形象)和猴子等,以及一些曾在美國大聯盟出賽的洋將或打得好的本土選手。基本上在世界各地棒球運動或訓練營還沒開始活動,媒體體育新聞鬧空城的時候,對於國外球迷來說,這個遠東的職棒聯盟以前只有模糊印象,現在則補上了棒球冬眠後的精神食糧。

要談臺灣的棒球發展,就要從棒球傳入日本的歷史說起。1872年美國人Horace Wilson到日本第一大學區第一番中學(東京大學前身)任教時,被認為是將棒球帶入日本的年份。(註1)Baseball(ベースボール)起先在日本學生界流傳,直到1894年,剛從第一高等中學畢業的青年中馬庚,編纂了其曾參加的「ベースボール部」之發展歷史,並將此書命名為《第一高等学校野球部史》,就有了ベースボール(野球)的說法。至於何時傳入臺灣的?公共電視台製播的《臺灣棒球百年風雲》,是以1906年總督府國語學校中學部與師範部的比賽當作臺灣棒球百年的開端。(註2)而太平洋的彼岸,則早就進入棒球職業化的領域,美國於1869年創立辛辛那提紅襪(Cincinnati Red Stockings),為首支職棒隊,隨後國家聯盟(National League)於1876年成立,1901年美國聯盟(American League)成立,兩個聯盟各8支隊伍,並在1903年合組大聯盟(MLB, Major League Baseball),兩聯盟各自比賽,各自聯盟的年度冠軍打一系列賽比出最後贏家,稱為世界大賽(World Series)。也就是說,當美國將棒球選手職業化時,日本也才剛接觸認識到棒球,並僅限於菁英高中、大學生之間流傳。

日本的棒球發展初期,是由兩間頂尖學校:早稻田大學、慶應義塾大學居先驅地位且互相競爭,其中在與美國交流部分,1905年時,早稻田大學棒球隊首先渡美展開巡迴賽,對手多是大學、高中或地方社區球隊,共獲得7勝19敗。1907年7月,早稻田大學赴美與美國史丹福大學與進行交流;同年11月,首先邀請夏威夷聖路易大學棒球隊訪日交流則是慶應大學。

1908年,日美棒球的交流活動有兩個特點,首先是10月美國大白艦隊群(Great White Fleet)到日本親善交流,船上水手和慶應、早稻田大學打了9場比賽,日方8勝1敗,頗有實力。而11月Reach All-Americans到日本訪問,陣中有6位現役大聯盟選手,(註3)這也是大聯盟選手首次來到亞洲表演。既然有職棒選手訪日的噱頭,在11月22日早稻田大學舉辦的第一場比賽,現場湧進8,000名觀眾,並由早稻田大學創辦人大隈重信開球。(註4)隔日美國對上慶應大學的比賽,僅以3:0險勝,但之後就發揮實力場場痛宰。18場表演賽結果是美國隊全勝,只讓日本拿了19分,而美國拿了164分,多場比賽出現是日美兩隊交換投捕搭檔的讓賽情形。美國隊在日本受到棒球愛好者熱烈歡迎,但接下來到了上海和香港打表演賽時,則是另外一回事;還是英國殖民地的香港,甚至要求進行板球(Cricket)比賽。不過整體的活動仍是十分成功,在隔年2月返回美國時,活動主持人甚至說「我們賺了錢,又可以傳播棒球文化,希望每年都來一次」。(註5)

1910年,美國總統William Taft為大聯盟球季開幕日開球,棒球正式被視為連國家都重視的娛樂事業,提升不少關注度。(註6)1913年,Charles Comiskey和John McGraw(註7)兩位職棒隊高層,策劃一場巡迴世界之旅,其中一位是球隊老闆,一位是總教練,計畫要率領所轄的芝加哥白襪、紐約巨人隊選手為班底的兩支隊伍,舉行一場環球棒球之旅。連時任總統Woodrow Wilson都很關心這次「棒球外交」,在第一次世界大戰即將開戰前的時刻,總統希望這個旅程或許可以促進和平。(註8)

這支隊伍星光熠熠,包含著前一賽季(1912年)兩個聯盟的MVP (Most valuable player,最有價值球員)得主Larry Doyle、Tris Speaker;名人堂外野手Sam Crawford;奧運田徑金牌、日後擔任首任職業美式足球聯盟(National Football League)主席的棒、足多棲選手並作為美洲原住民運動員象徵的Jim Thorpe;日後的名人堂投手Red Faber等,以及Steve Evans、Fred Merkle、Lee Magee、Mike Doolan、Hans Lobert等在各隊擔任先發主力的選手,大聯盟第一次的亞洲之行就有那麼大的陣仗,直到 1934年Babe Ruth率隊到日本才超越此次陣容。

球隊12月初抵達日本後,在12月7日和日本慶應大學比賽,現場擠爆7,000位觀眾,最後美國隊以16:3大勝。雖然比數差距很大,但日本人的奮戰精神讓美國選手給予高評價,樂於與之交流傳承。(註9)後來上海的表演賽因雨取消,之後至香港、馬尼拉、布里斯本、墨爾本、阿德來得,然後繞一大圈到錫蘭、開羅,還參觀了金字塔。之後到義大利的比賽都因雨取消,在法國的尼斯打了一場,但在巴黎的比賽也因雨取消,最後一場表演賽在倫敦,回到紐約結束了近五個月的世界巡迴比賽。(註10)

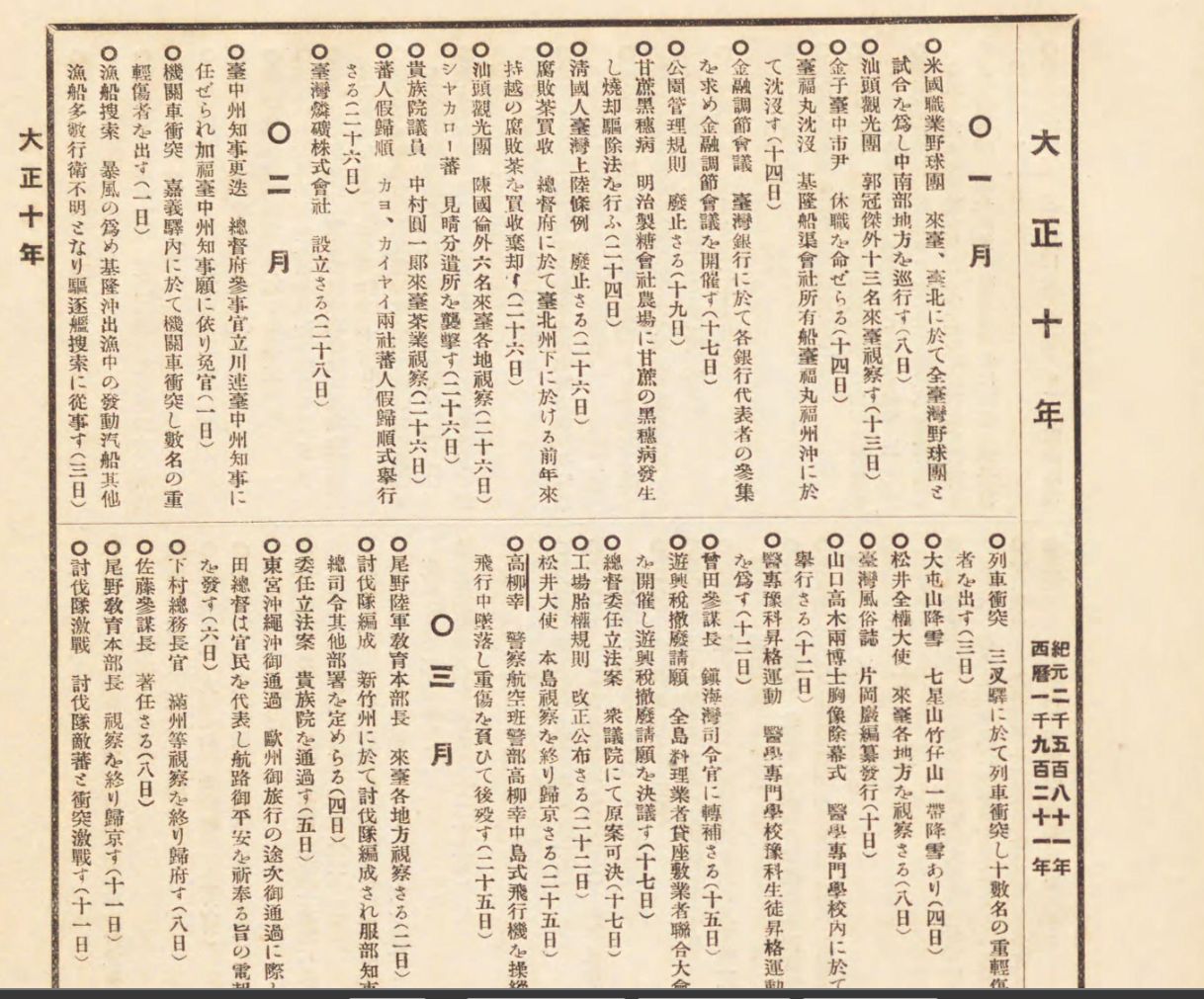

而作為日本殖民地的臺灣,雖然也有發展棒球,但一直到1920年,才有美國軍艦來臺灣進行親善之旅的紀錄。10月,美國軍艦CA-9休倫號(Huron)、CL-22紐奧爾良號(New Orleans)從福州馬尾出發,於31日入基隆港,由亞洲艦隊司令官Albert Gleaves上將帶隊,由總督田健治郎、民政長官下村宏等接待。8點入港後,棒球隊員下船後就直奔臺北第一中學球場(現今的建國中學),1點30分與臺灣隊進行比賽,並請下村宏開球。臺灣方面則是由各業餘球隊的主力組成代表隊,包含鐵(應為臺鐵)、鈴木(應為鈴木商店)、三井(應為三井會社)、臺銀(應為臺灣銀行)、同(待查),其中鐵、同選手都有派出3名以上選手。最終比數則是17:3,美國隊大勝,這也是臺灣與美國棒球的第一次交手。(註11)

1920年10月,有一支「米國職業野球團」拜訪日本,這場賽事(註12)是由美國加州一個運動推廣者Gene Doyle發起,Doyle與兩位日本商人櫛引弓人、Tom富永合作,櫛引有「日本展覽王」之稱,曾設計1893年芝加哥萬國博覽會日本館轟動一時;富永則是早稻田大學畢業校友。(註13)這支球隊在10月由舊金山出發,途經馬尼拉和檀香山,到達日本進行友誼訪問,但當時的報導並未提及要來臺灣。(註14)

只不過比起1913年那支球隊,這支隊伍是由「除了Ainsmith等一二位大聯盟選手外,其他都是海岸聯盟的二三流選手」所組成。(註15)從當年度的視角來看,這個陣容的確缺乏明星選手或潛力新人,選手的後續發展也頗普通。因此,依選手生涯數據和當年度表現,這支隊伍大致分成1位現役主力、4位過氣選手、2位潛力選手以及10位實力在大聯盟邊緣的選手。(註16)

從名單來看,雖然有不少選手曾在大聯盟出賽,但唯一可以說是當年(1920)主力選手的只有Eddie Ainsmith,其餘都是小聯盟選手或是引退多年後被號召進球隊,但即使是小聯盟選手,也追求棒球夢多年,還是有一定實力。因此美國隊和日本對戰14場,是拿到全勝戰績,而對於慶應大學的兩場比賽,一場11:0,另一場則是以1:0險勝,那場安打數還以4:7落後,但總之仍保不敗之身。(註17)而在12月26日比賽結束後,因為獎金分紅造成糾紛,以Sammy Bohne為首的一部分選手就沒有跟著Gene Doyle來臺灣比賽了。

最終出發遠征臺灣的美國隊選手,剩下約11人。臺灣日日新報對於賽前的報導,特別提及隊中的兩位明星選手,分別是現役的大聯盟球員Ainsmith,以及與球迷互動良好的人氣王內野手French(原文稱:愛嬌者あいきょうもの),其他來臺灣的還有投手Robertson,野手Shore、Connolly、Cunningham、Ross、Hood、Sheeham、Hubert、Doyle等。因為帶去的選手不足,許多都是兼具「二刀流」的投手兼野手身份。(註18)

那個年代的臺灣,各地也有組織業餘的球隊,如1915年成立的「北部野球協會」,則是以總督府、法院、銀行、軍隊等工作的職員為班底,所組成的業餘聯盟。可見棒球在當時是中產階級、知識分子的娛樂之一,(註19)受到當局一定程度的重視,比如1920年1月初南部組成的棒球隊遠征臺北進行交流比賽,出發和回程都由臺南廳長枝德二率官民到車站歡送及迎接選手,並勉勵代表隊的川島、里見選手,其中川島就是鹽水港製糖株式會社的社員。(註20)而從1921年對美國職業棒球團的比賽,臺灣代表隊的陣容來看,就是以鐵道部、總督府、醫專、糖廠等選手組成,其中的中村俊二、野々村納等出身日本六大學聯盟的選手,是日後推動臺灣棒運的重要推手。

1921年1月8日,美國隊抵達基隆後,先下榻鐵道部旅館,旅館放煙火慶祝來訪,之後到臺灣神社參拜。下午2點展開第一場比賽,比賽時飄著小雨,因此僅有2千多位觀眾觀賽,較為可惜。當時因總督田健治郎回東京,比賽就請美國領事開球,臺灣先攻、美國後攻。臺灣隊一路掛零,美國是第一局就拿5分,接下來局局有得分,最後以26:0大勝,報紙評論這場比賽是「有如大人與小孩的相撲、弓箭對上鐵炮、無慘的賽事」。(註21)

第二場9日下午2點於鐵道部球場再戰,因天氣絕佳,全員滿座。本場由Cunningham先發對上水町,水町的慢速球讓客隊一開始很不適應,但第3局Hood的全壘打開啟攻勢,一口氣拿了9分,打到下午3點,美國隊以5局11:0提前結束比賽。下午3時10分馬上進行第3場比賽,並且為了增加可看性,投捕搭檔Robertson、Ainsmith和鈴木、菅沼交換,組成「米灣組」(鈴木主投)先攻對上「灣米組」(Robertson主投)。灣米組在一局下率先得了2分,戰況膠著打完7局結束,灣米組以8:7贏得比賽,是臺灣方面的勝利。(註22)不過隔天報紙到是寫了則辛辣的社論,將這場比賽視為一場秀,評論美國方的比賽風格過於娛樂性、「御愛嬌本位」,處處是生意;反觀臺灣軍(All Formosa)認真看待棒球的「真劍味」,可謂是賣藝師和武士的區別。而且也酸了美國隊只有隊長Ainsmith一位稱得上是世界級的選手,其餘都是「幕下的二流」。(註23)但是關於滑稽逗趣的比賽風格(在日本巡迴時是French表演,在臺灣則是Hubert),在日本巡迴時倒是很受歡迎,(註24)不知怎麼在臺灣就被批評。1月12日也刊登一張「野球興行的漫畫觀」,巨人般的美國選手,將臺灣選手握在手上,另外觀眾坐在座椅上仰望著巨人,或許能展現出雙方實力的差距。(註25)

美國隊12日轉移到臺中比賽,也和當地球隊玩投捕交換的賽制,但找不到此場賽事的比分。13日到臺南宿於四春園,在15、16日移師臺南中學校球場,與臨時組隊的南部選手比賽。報導中提到觀賽門票,一等7圓、2等3圓、軍人學生1圓,小公學校學生團體票則是1人20錢。(註26)在臺南的兩場比賽,吸引了3,000名觀眾,客隊也不客氣以24:0、30:3的懸殊比數勝出。美國隊在臺南比賽過後,搭乘亞美利加丸到日本,(註27)並完成在日本的最後兩場比賽後返美。

經過這幾次交流,美國方面見識到日本對於棒球的熱愛,實力逐漸變強,也有高度拚戰精神,最重要的還是可以開拓市場,因此,1934年出動由Babe Ruth、Lou Gehrig組成的夢幻陣容訪問日本。但直到1945年終戰為止,美國棒球交流團偶而會去上海、菲律賓,但就未再繞來臺灣。1921年比賽的選手都是日本人,而1924年,以臺灣原住民為主的花蓮能高團,在臺灣西部與總督府隊、臺北高業高校等強隊的交流賽中,讓人見識到臺灣人也會打棒球;1937年吳昌征成為首位加入職棒的臺灣選手,在日本職棒巨人隊出賽。一直要到2002年,陳金鋒才成為首位在美國職棒大聯盟上場的臺灣選手,離1921年的這場交流賽,已過了81年。

註釋:

註1:池井優,〈野球伝来150年:ウィルソンから大谷翔平まで〉,2022年9月

5日,收入「nippon.com」:https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02195/(2024

年11月12日點閱)。

註2:公共電視台,「臺灣棒球百年風雲」,2013年3月16日,網址:https://www.youtube.com/playlist?list=PL-6Z_pE5kGTa90qFi6lvlOvPatTQCRkQS(2024年11月1日點閱)。至於臺灣將野球改稱為棒球,則是1945年國民政府來臺後自然發生的改變,畢竟具官方色彩的《中央日報》,1928年創刊時就是用「棒球」一詞。

註3:6位大聯盟選手分別是:Jim Delahanty生涯累積超過千支安打,當季打擊前10名的內野手;George Hildebrand雖然選手生涯只出賽過11場,但日後成為出賽3,000場的裁判;Jack Bliss當年是新秀捕手,生涯出賽兩百多場表現平平;Patsy Flaherty 在當賽季前累積投了近1,300局的苦工型投手,該球季後就淡出球界;Jack Graney當賽季是小聯盟投手,但升上大聯盟後轉為外野手,生涯超過千安;Bill Burns當賽季是主力投手,生涯5年投了七百多局,退休後被認為是1919年黑襪事件的白手套。

註4:《臺灣日日新報》的報導中,聚焦大隈重信開球後,美國選手為他戴上棒球帽的情形,這是日本首見的棒球開球儀式。參見〈全米野球團の手の內(大隈伯の投球)〉,《臺灣日日新報》,1908年11月28日,版4。

註5:Robert K. Fitts, "The 1908 Reach All-American Tour of Japan", in R.K. Fitts, B. Nowlin, and J. Forr edit, Nichibei Yakyu: US Tours of Japan, 1907-1958. (AZ:Society for American Baseball Research,2022,E-book version), in SABR:https://sabr.org/journal/article/the-1908-reach-all-american-tour-of-japan/(2024年11月1日點閱)。

註6:美國第27任總統塔夫脫(William Howard Taft)於大聯盟1910年4月14日,華盛頓參議員隊對上費城運動家隊的比賽前,進行開球儀式,就僅成立7年的MLB來說,政府首長的實際支持,象徵已經是國家等級的賽事了。

註7:Charles Comiskey當年是Chicago White Sox的老闆,美國職棒最大的假球案「黑襪事件」就是因其吝嗇作風引起。John McGraw則是名教練,生涯2763場勝利史上第二高。

註8:Stephen D. Boren & James Elfers, "The 1913-1914 Chicago White Sox-New York Giants World Tour", in R.K. Fitts, B. Nowlin, and J. Forr edit, Nichibei Yakyu: US Tours of Japan, 1907-1958, in SABR:https://sabr.org/journal/article/the-1913-1914-chicago-white-sox-new-york-giants-world-tour/。另外Woodrow Wilson是有名的棒球愛好者,光1913年就觀看華盛頓參議者隊6場比賽,參考”President Woodrow Wilson Baseball Game Attendance Log”, in Baseball-Almanac:https://www.baseball-almanac.com/prz_cww.shtml(2024年11月1日點閱)。

註9:同註8之專書論文。

註10:"The World’s Tour of Baseball", in CHICAGOLOGY: https://chicagology.com/baseball/worldtour/(2024年11月1日點閱)。

註11:〈米艦來港 本日基隆入港〉,《臺灣日日新報》,1920年10月31日,版

2;〈三對A17點〉,《臺灣日日新報》,1920年11月1日,版7。

註12:John J. Harney, “All-Stars, Amateurs and Acrimony: Gene Doyle’s 1920 Tour

of Japan”, in R.K. Fitts, B. Nowlin, and J. Forr edit, Nichibei Yakyu: US Tours of Japan,

1907-1958. in SABR:https://sabr.org/journal/article/all-stars-amateurs-and-acrimony-

gene-doyles-1920-tour/(2024年11月1日點閱)。

註13:同註12。

註14:Visalia Morning Delta, Volume 53, Number 134, 24 July 1920. in California

Digital Newspaper Collection: https://cdnc.ucr.edu/(2024年11月1日點閱)。

註15:朝日新聞社,《運動年鑑 大正10年度》(大阪:朝日新聞社,1922年),

頁125。選手名單引自"1920-21 Tour of Japan",收入:Vintageball網站:

https://www.vintageball.com/1920-21Tour.html。

註16:選手生涯資料主要是從Baseball Reference網路資料庫逐位查詢其生涯累

積成績(含大小聯盟),列出以下排名。網址:https://www.baseball-reference.com/

(2024年11月1日點閱)。

一、現役主力:Eddie Ainsmith。

二、過氣選手:George Cunningham、Ernie Shore、Art Butler、Jack Killilay。

三、潛力新秀:Charlie Robertson、Sammy Bohne。

四、大聯盟邊緣選手:George Ellison、George Ross、Carl Zamloch、 Tom Connolly、Ray French、Jack Sheehan、Wally Hood、Don Rader、Jim Doyle,以及Hubert(不曾上大聯盟)。

註17:朝日新聞社,《運動年鑑 大正10年度》,頁124-131。

註18:不過在那幾天的臺灣日日新報,對選手數目有15人、14人、11人三種說法。而依據前三場的出賽先發表判斷,如不在比賽中途更換選手,應有11位選手。

註19:〈アメリカンチーム十五名の選手 明日香港丸にて著臺 午後直ちに仕

合開始〉,《臺灣日日新報》,1921年1月7日,版5。

註20:謝佳芬,〈臺灣棒球運動之研究(1920~1945 年)〉(桃園:中央大學歷史

所碩士論文,2000年),頁91-92。但那個年代棒球隊成員絕大多數為日本人。

註21:〈最後の 爭覇戰 十對二にて北軍の大勝〉,《臺灣日日新報》,1920年

1月6日,版5。

註22:〈アメリカン對全臺灣野球戰二十六零で破れた無慘な仕合 子供と大人

の相撲 球は矢と鐵砲の差〉,《臺灣日日新報》,1921年1月9日,版7。

註23:〈日曜の江瀕街を賑はした昨日の野球戰 雪辱を期した 第二囘戰は十

一對零にて又敗る〉,《臺灣日日新報》,1921年1月10日,版5。

註24:〈藝人を眞似るな職業野球團を觀て 我が選手諸君に望む〉,《臺灣日日

新報》,1921年1月11日,版7。

註25:同註12。

註26:〈野球興行の漫畫觀〉,《臺灣日日新報》,1921年1月12日,版7。

註27;〈臺南の野球戰 米國選手と對抗〉,《臺灣日日新報》,1921年1月13日,

版7;〈米選手來南〉,《臺灣日日新報》,1921年1月14日,版7。

註28:〈臺南野球仕合〉,《臺灣日日新報》,1921年1月17日,版2。

參考書目

一、專書

朝日新聞社,《運動年鑑 大正10年度》。大阪:朝日新聞社,1922年。

Fitts Robert K., Bill Nowlin & James Forr, edit, Nichibei Yakyu: US Tours of Japan Volume 1, 1907 - 1958 .AZ,Society for American Baseball Research,2022. E-book version, in SABR:https://sabr.org/journals/nichibei-yakyu-volume-1.

二、學位論文

謝佳芬,〈臺灣棒球運動之研究(1920~1945 年)〉。桃園:中央大學歷史所碩士論文,2000年。

三、報紙

《臺灣日日新報》,日刊日文版,1908-1920年。

四、網站

池井優,〈野球伝来150年:ウィルソンから大谷翔平まで〉,2022年9月5

日,收入nippon.com:https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02195/。

公共電視台,「臺灣棒球百年風雲」,2013年3月16日:https://www.youtube.co

m/playlist?list=PL-6Z_pE5kGTa90qFi6lvlOvPatTQCRkQS。

Baseball Reference: https://www.baseball-reference.com/。

Baseball-Almanac:https://www.baseball-almanac.com/prz_cww.shtml。

Vintageball:https://www.vintageball.com/1920-21Tour.html。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |