民俗文物小常識

館藏平埔古文書

文/謝東勝/本館採集組編纂契約文書指稱的「契」或「契字」,依其內容,可分為土地買賣、借貸關係、水利開發、商業合股、人身契約等類型。(註1)

日本統治臺灣初期,1898(明治31)年8月,以敕令第201號公布「臨時臺灣土地調查局官制」,成立「臨時臺灣土地調查局」,對土地有關的文書展開調查和採集,於1904(明治37)年編印為「大租取調書付屬參考書」上、中、下三卷,書中包含各種類型的大租契字及相關資料,是臺灣早期理解大租沿革和性質的重要書籍;(註2)1901(明治34)年為調查當時臺灣社會的習慣法和經濟狀況,以敕令第196號發布〈臨時臺灣舊慣調查會規則〉,成立「臨時臺灣舊慣調查會」,同樣也運用各種古文書作為基本研究材料,自1903~1911(明治36~44)年止,陸續出版三卷十三冊的「臺灣私法」與「臺灣私法附錄參考書」,涵蓋傳統臺灣社會的法制習慣相關資料。

「臨時臺灣土地調查局」或「臨時臺灣舊慣調查會」調查採集的古文書,雖然散載著與平埔族群相關的資料(尤其許多涉及番大租和土地開墾的契約文書),但這些資料主要還是為了特定行政管理目的而衍生的調查研究,切入的角度大多以漢人為主體,而非原住民族或平埔族。(註3)之後平埔族群有很長一段時間被大家遺忘,對於這些古文書資料的重視也日漸低落。一直到 1970 年代,張光直先生「濁大計畫」採集古文書發端,王世慶先生接受美國亞洲學會委託,再度大規模展開臺灣古文書收集和記錄工作。(註4)

古文書為先人主張權利的依據,可藉此研究地方拓墾發展、資源利用、地名沿革,乃至民情風俗的演變等等,可以從研究成果填補許多歷史的空白。平埔族群在與漢人密切接觸的過程中,亦學會使用契約文書,其中社名、戳記以及重要人事(如通事、土目、番業戶、番差……)的出現,訊息豐富,史料價值高,可提供臺灣平埔族群研究珍貴的史料。

本館歷年出版平埔族群相關專書有《大肚社古文書》、《臺灣總督府檔案平埔族關係文獻選輯》、《平埔百社古文書》、《大甲東西社古文書》、《臺灣總督府檔案平埔族關係文獻選輯續編》、《力力社古文書契抄選輯-屏東崁頂力社村陳家古文書》等。

館藏平埔古文書舉例介紹:

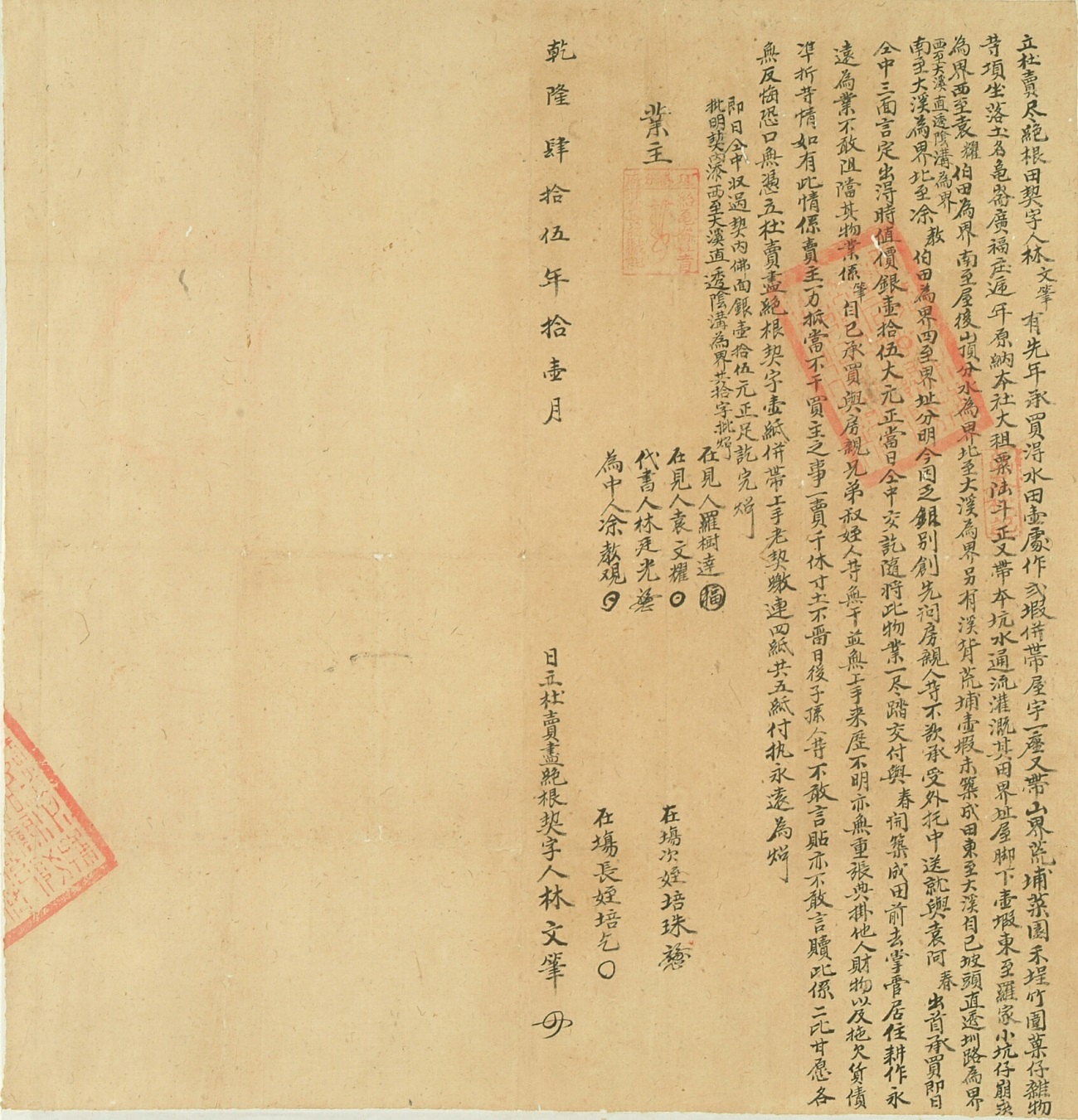

一、乾隆二十一年番大馬役立賣盡根契(如圖1)

立賣盡根契灣裡社番大馬役有承祖父鬮分過田一叚坐落北葛受種五分大小二十一坵年帶番餉銀二錢東至巴油田西至李宅田南至胡宅田北至李宅田四至明白為界今因乏銀費用意欲出賣先盡問番親人等不愿承交外托中招得胡六觀就頭承買三面言議甘出劍銀七十員其銀即日仝中交訖其田隨踏明付買主前去掌管召佃耕作永為己業一賣千休日後子孫不敢言找言贖保此業果係役承祖分過己業與番親姐妹兄弟無干亦無重張典掛不明為碍如有不明賣主抵當不干買主之事此係二比甘愿各無抑勒今欲有憑立賣盡根契併番字一紙付為執炤

即日收過契內銀七十員完足再炤(註5)

本件除使用漢字外,又以羅馬拼音拼寫新港社語言,故稱此類契字為「新港文書」,一般指現今臺南一帶平埔族社群所留傳下來的土地租借、買賣與借貸等的契約文書。文書所採文字,含十七世紀荷蘭來臺宣教師,教導西拉雅人拼寫自己語言的羅馬字母;有僅羅馬拼音書寫的單語,也有漢文與羅馬拼音對照的雙語形式。

1756(乾隆21)年番大馬役立賣盡根契,張數為1張。戳記有4,為「正堂給灣裡社土目斈生沙來圖記」2枚、「諸羅縣灣裡社土目□半番圖記」2枚。立契人為灣裡社番大馬役(西拉雅族目加溜灣社),有承祖父鬮分過田1叚,杜賣物所在地點坐落北葛,受種5分大小21坵,年帶番餉銀。因乏銀費用,出賣與胡六觀,交易金額為劍銀70員。另從土地四至觀之,僅東界為灣裡社人,餘界悉為漢人,顯示該區域地權已由番轉手為漢人之現象,顯示出熟番地權的轉變過程。熟番土地有不少例子將土地出租或賣給漢人,也反映出地權與租權的轉變情形。

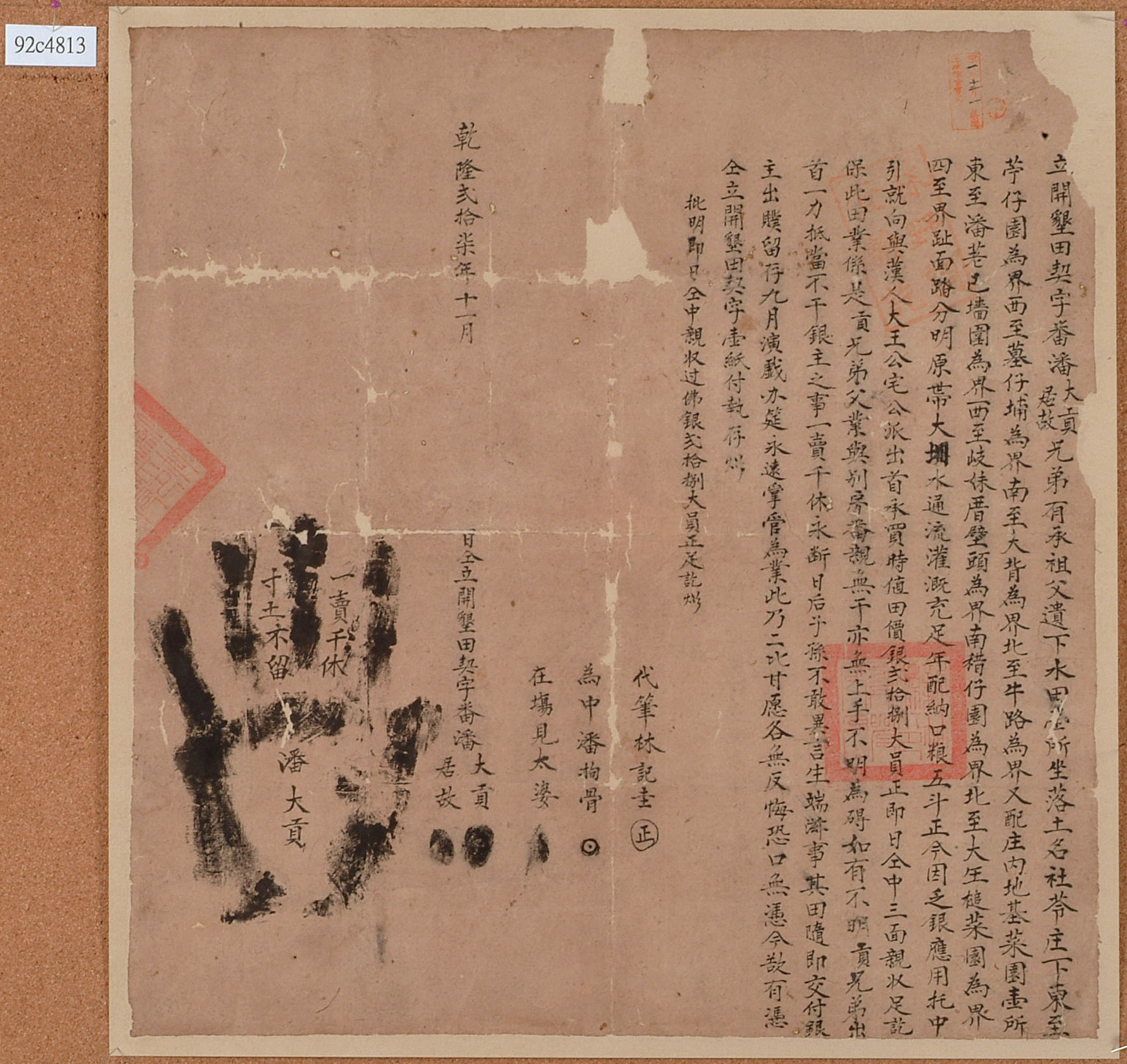

二、乾隆四十五年林文筆立杜賣盡絕根田契字(如圖2)

立杜賣盡絕根田契字人林文筆有先年承買淂支田壹處作弍叚併帶屋宇一座又帶山界荒埔菜園禾埕竹圍菓仔雜物等項坐落土名龜崙廣福庄遞年原納本社大租粟陸斗正又帶本坑水通流灌溉其田界址屋脚下壹叚東至羅家小坑仔崩崁為界西至袁耀伯田為界南至屋後山頂分水為界北至大溪為界另有溪背荒埔壹叚未築成田東至大溪自己坡頭直透圳路為界西至大溪直透陰溝為界南至大溪為界北至凃教伯田為界四至界址分明今因乏銀別創先問房親人等不欲承受外托中送就與袁阿春出首承買即日仝中三面言定出淂時值價銀壹拾伍大元正當日仝中交訖隨將此物業一盡踏交付與春開築成田前去掌管居住耕作永遠為業不敢阻當其物業係筆自己承買與房親兄弟叔姪人等無干並無上手來歷不明亦無重張典掛他人財物以及拖欠貨債準折等情如有此情係賣主一力抵當不干買主之事一賣千休寸土不留日後子孫人等不敢言貼亦不敢言贖此係二比甘愿各無反悔恐口無憑立杜賣盡絕根契字壹紙併帶上手老契繳連四紙共五紙付執永遠為炤

即日仝中收過契內佛面銀壹拾伍元正足完炤

批明契內添西至大溪直透陰溝為界共拾字批炤(註6)

本件顯示當時凱達格蘭族龜崙社已成為收取「番租」的業主。

1780(乾隆45)年林文筆立杜賣盡絕根田契字,張數為1張。戳記有4,為「理番分府給龟崙社土目□□長行戳記」1枚、官府用印1枚、官府用印半截戳記1枚、「□□□記」1枚。立契人為林文筆,有先年承買淂支田1處作2叚,併帶屋宇1座,帶山界荒埔、菜園等項,杜賣物所在地點坐落龜崙廣福庄,遞年原納本社大租粟、又帶本坑水。因乏銀別創,將此業賣與袁阿春,交易金額為佛面銀15大元。清代臺灣土地多為一田二主,有大租、小租、佃戶等層層關係。此約出現「番大租」,係表示此筆土地需繳納租金、租谷或租粟給番業主。

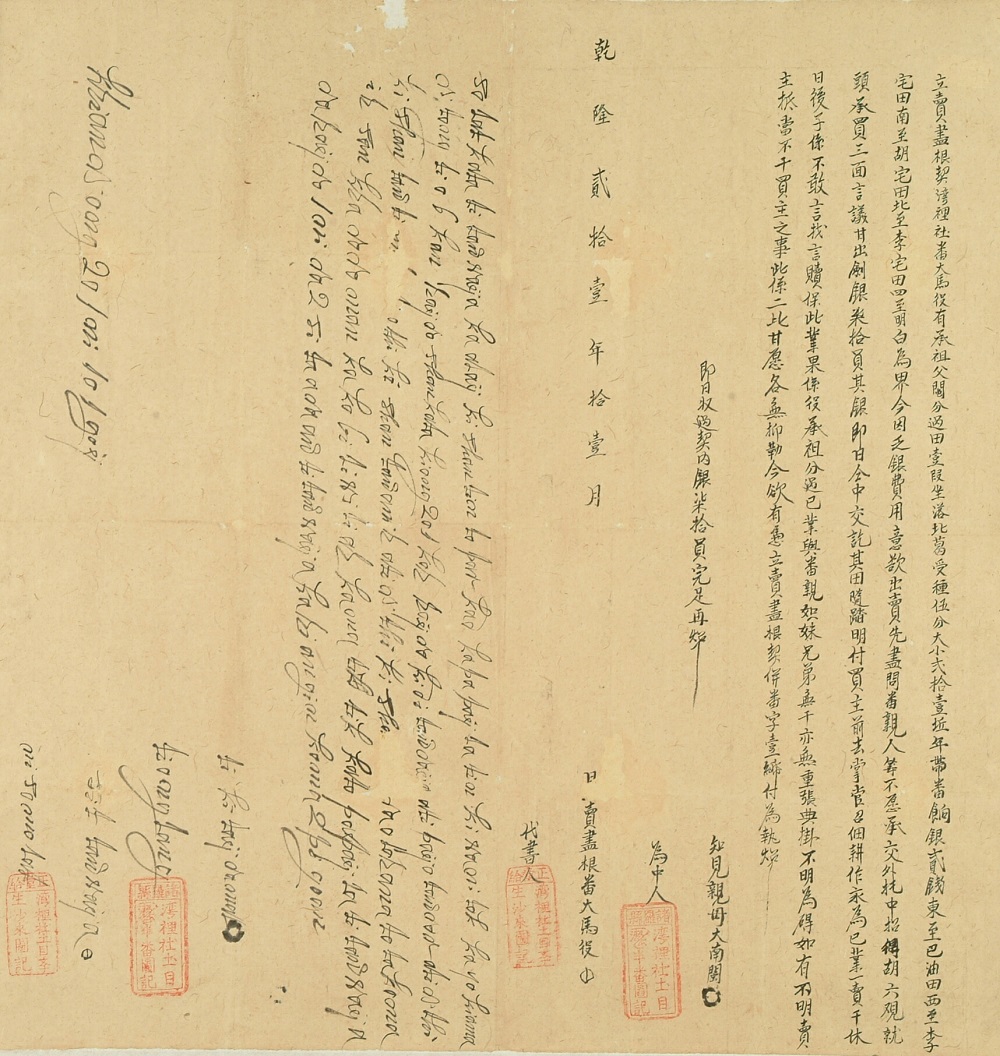

三、乾隆二十七年潘大貢及潘居故立開墾田契字(如圖3)

立開墾田契字番潘大貢潘居故兄弟有承祖父遺下水田壹所坐落土名社苓庄下東至苧仔園為界西至墓仔埔為界南至大背為界北至牛路為界又配庄內地基菜園壹所東至番荖已牆為界西至岐妹厝壁頭為界南倚仔園為界北至大王後菜園為界四至界趾面路分明原帶大圳水通流灌充足年配納口粮五斗正今因乏銀應用托中引就向與漢人大王公宅公派出首承買時田價銀貳拾捌大員正即日仝中三面親收足訖保此田業係是貢兄弟父業與別房無觀無干亦無上手不明為碍如有不明貢兄弟出首一力抵當不干銀主之事一賣千休永斷日后子孫不敢異言生端滋事其田隨即交付銀主出贌留存九月演戲辦筵永遠掌管為業此乃二甘愿各無反悔恐口無憑今欲有憑仝立開墾田契字壹紙付執存炤

批明即日仝中親收佛銀貳拾捌大員正足訖炤(註7)

本契字為水田之買賣,契名雖是開墾田契,卻非給墾字,一賣千休。特殊之處在改漢姓「潘」,以其坐落位置在社苓庄(苑裡鎮轄區一處傳統地名),應是日北社(苑裡鎮舊社里舊社庄為日北社中心,四方包含西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、通霄鎮、苑裡鎮轄區部分庄)。

1762(乾隆27)年潘大貢及潘居故立開墾田契字,共1張,契面上代筆人林記圭、為中潘拘骨有花押,其餘各人名下皆用指印,有潘大貢手印。番潘大貢、潘居故兄弟有承祖父遺下水田,坐落土名社苓庄下,又配庄內地基菜園一所,並帶大圳灌溉,年配口糧5斗正,今因乏銀費用,托中引就與漢人大王公宅宅公派出首承買,時價銀28大員正。今欲有憑仝立開墾田契字付執為炤。有官印2枚、林野調查驗訖印、日治時代土地賣買與承辦人小圓印。

註釋:

註1:郭怡棻,〈古文書介紹及猫老尉家族〉,《原住民族文獻》,第12期(2013年12月),網址:https://ihc.cip.gov.tw/EJournal/EJournalCat/140(2024年12月18日點閱)。

註2:胡家瑜,〈古文書與平埔研究–臺大人類學系平埔古文書的蒐集與再現〉,《漢學研究通訊》,第12期(2013年12月),網址:https://ccs.ncl.edu.tw/newsletter_75/75_01.htm(2024年12月18日點閱)。

註3:同註2。

註4:蕭碧珍等,《國史館臺灣文獻館現藏臺灣文獻及文物概述》(南投:國史館臺灣文獻館,2013年),頁170。

註5:〈乾隆二十一年番大馬役立賣盡根契〉,國史館臺灣文獻館,登錄號:19970010691。

註6:〈乾隆四十五年林文筆立杜賣盡絕根田契字〉,國史館臺灣文獻館,登錄號:19980010536。

註7:〈乾隆二十七年潘大貢及潘居故立開墾田契字〉,國史館臺灣文獻館,登錄號:20030014816。

參考文獻:

一、館藏古文書

〈乾隆二十一年番大馬役立賣盡根契〉,國史館臺灣文獻館,登錄號:19970010691。

〈乾隆四十五年林文筆立杜賣盡絕根田契字〉,國史館臺灣文獻館,登錄號:19980010536。

〈乾隆二十七年潘大貢及潘居故立開墾田契字〉,國史館臺灣文獻館,登錄號:20030014816。

二、專書

臨時臺灣土地調查局編,《大租取調書付屬參考書》。臺北市:臨時臺灣土地調查局,1904年。

蕭碧珍等,《國史館臺灣文獻館現藏臺灣文獻及文物概述》。南投:國史館臺灣文獻館,2013年。

三、期刊論文

胡家瑜,〈古文書與平埔研究–臺大人類學系平埔古文書的蒐集與再現〉,《漢學研究通訊》,第12期(臺北:國家圖書館,2013年12月),網址:https://ccs.ncl.edu.tw/newsletter_75/75_01.htm(2024年12月18日點閱)。

郭怡棻,〈古文書介紹及猫老尉家族〉,《原住民族文獻》,第12期(新北:原住民族委員會,2013年12月),網址:https://ihc.cip.gov.tw/EJournal/EJournalCat/140(2024年12月18日點閱)。

四、資訊系統

國史館臺灣文獻館藏品查詢資訊系統 https://collections.culture.tw/th_collectionsweb/

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |