館務訊息

原住民族專題系列講座回顧:噶瑪蘭族坎坷復名復振之路

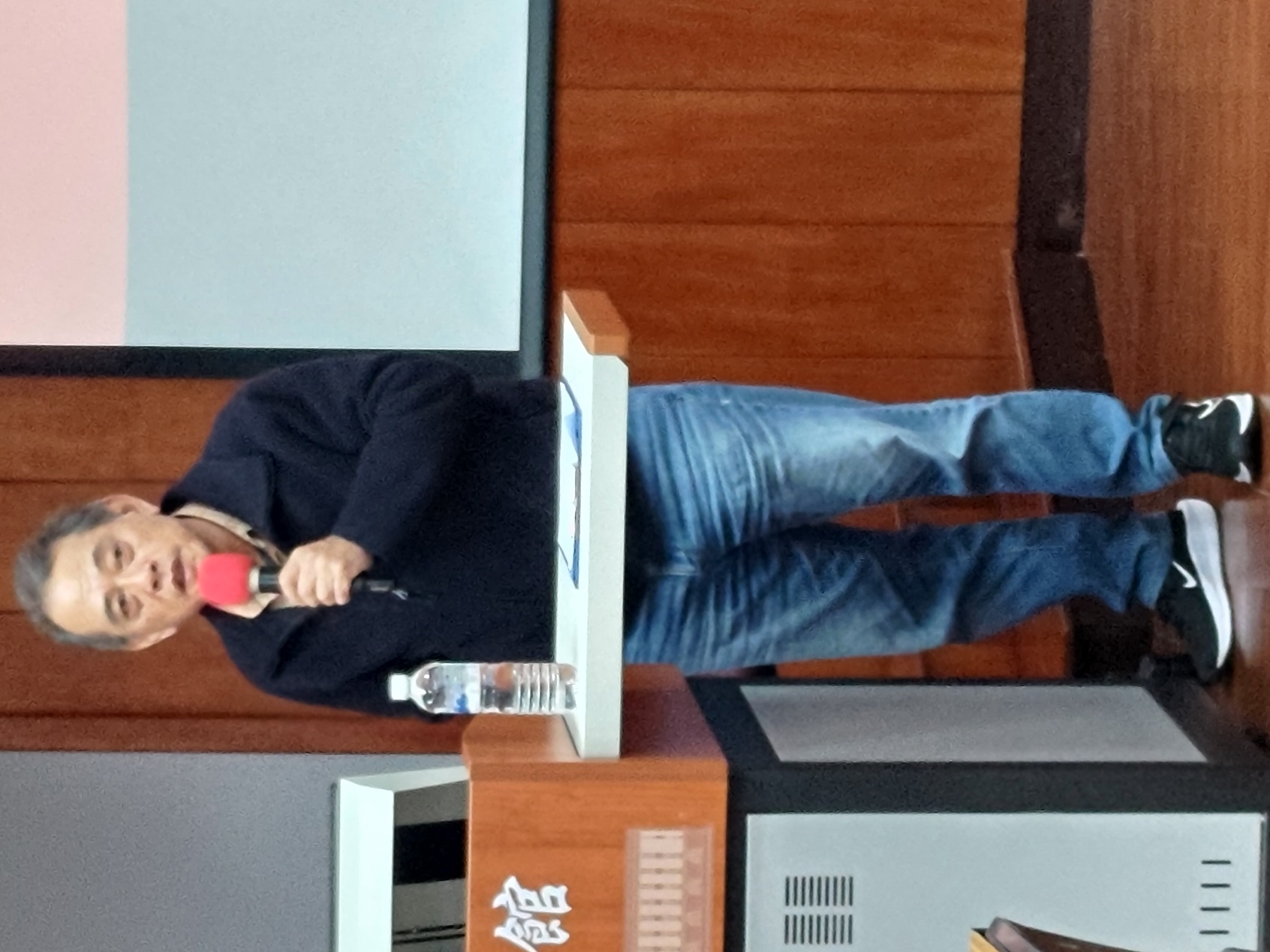

本館與國史館、原住民族委員會於2025年合作辦理8場次原住民族專題系列講座。首場於3月6日(星期四)下午2至4時,由花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長潘朝成主講「噶瑪蘭族坎坷復名復振之路」。現場首先由國史館陳儀深館長致詞介紹。潘老師以加拿大博物館典藏的一件傳統噶瑪蘭族服飾為比喻,說明噶瑪蘭族的復名復振之路,其實也和探尋這件服飾的過程一樣,充滿了波折坎坷。

噶瑪蘭族和其他臺灣原住民族一樣,在過去被認為不諳耕種,亦不顧惜土地。但如對宜蘭歷史有所瞭解就會有另外思考,當吳沙集團進入宜蘭,剛開始時與噶瑪蘭族產生了激烈的衝突,這說明噶瑪蘭族顧惜土地,否則不會為了土地,與吳沙集團對抗。後來天花在部落流行,噶瑪蘭族同意吳沙開墾宜蘭。但因後來漢人不斷侵墾,土地流失,大約從1830年開始,形成了這一兩百年的噶瑪蘭族大遷徙,離開原鄉,不斷向宜蘭南部與花蓮流離。

伊能嘉矩等的研究,在學術上,將臺灣原住民族分類中首先提出「平埔族」的名稱,並區分為10族。這是他依據漢化程度區分,也影響了臺灣以後人類學的研究。不過他也記錄了噶瑪蘭族與巴宰族仍習慣使用族語溝通,如此可以思考這兩族是否真的「漢化」?而在報告中,居住在平原或淺山的阿美族、卑南族和賽夏族等,最終並沒有因已「歸化」而被歸類為「平埔族」,仍然界定為「高砂族」。這樣的分類是否合理?

噶瑪蘭族復名的起點,可以從1987年11月23日臺灣博物館舉辦岩棺展覽說起。因為岩棺出土地點在豐濱鄉新社部落,於是開幕的「豐濱之夜」,邀請新社部落族人參與,並展演kisaiz祭儀歌舞。當時,為了服裝上與阿美族有所區分,族人赴臺大人類學系,從典藏品研究探討,也訪問了部落耆老,在偕萬來先生及一位楊老師的建議下,決定了黑白相間款式作為當次的表演服裝。

表演服裝與真正噶瑪蘭族的傳統服裝仍有所差異。但這次的展演,融合了噶瑪蘭族語言、歌謠與舞步,讓外界重新再看到了噶瑪蘭族。偕萬來先生和其他族人也在「豐濱之夜」後,繼續尋求復名之路。這個復名運動,其實也受到了3次原住民還我土地運動和高山青雜誌的創辦影響。然而,也有4個力量反對復名運動,包括了政府、學術界、原住民和文史工作者,使得復名復振之路,不是那麼順利。

為了證明噶瑪蘭族的存在,族人更積極尋找所謂噶瑪蘭的元素。1990年代開始,從編織中尋找記憶和元素,最後發掘了香蕉絲的編織工藝,創立香蕉絲工坊,也生產出第一件不是黑白相間的服飾,重現了傳統禮服,並獲得花蓮縣薪傳獎和總統文化獎的認同。

當年投入香蕉絲工藝,主要是一群60歲的耆老,這些耆老陸續凋零,但他們開啟了噶瑪蘭復名的第一扇門。之後,噶瑪蘭人陸續在其他領域,例如歌謠、木雕、祭儀、書籍、紀錄片等開展復名運動,後來也與其他「平埔族」聯合爭取復名。

最後,潘老師指出,復名具有三重意義:恢復族名、恢復權利、還我尊嚴。2002年12月25日,噶瑪蘭族獲得認定,成為臺灣原住民族第11族。但就噶瑪蘭族而言,雖然花蓮的族人目前有原住民身分,但宜蘭的許多族人卻還沒有被國家認定噶瑪蘭族身分,形成「一個臺灣,兩個噶瑪蘭族」。而即使復名成功,並不是噶瑪蘭族的生存發展取得根本性的解決,而是另一個開始,復名復振之路,仍是漫長而充滿坎坷。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |