原住民族專題系列講座:以身為度,跨彊越界─以楊傳廣傳記書寫為例

講座:董恕明(臺東大學華語文學系教授兼系主任)

時間:2025年4月10日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

「亞洲鐵人」楊傳廣先生(1933-2007)在1960年第17屆羅馬奧運會上,以8334分獲十項奧運銀牌;1964年在聖安東尼國際十項中,以9121分破世界紀錄,成為有史以來第一位突破9000分的選手,也同時改變了日後十項全能賽事的計分方式。

在攀登體育事業的峰頂之後,這位來自臺東馬蘭部落的阿美族人,在他運動場外的人生競技場上,對後人猶有那些重要的啟發?正可藉此傳記書寫的歷程,一窺堂奧。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢: https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-15955.php?Lang=zh-tw

講座:董恕明(臺東大學華語文學系教授兼系主任)

時間:2025年4月10日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

「亞洲鐵人」楊傳廣先生(1933-2007)在1960年第17屆羅馬奧運會上,以8334分獲十項奧運銀牌;1964年在聖安東尼國際十項中,以9121分破世界紀錄,成為有史以來第一位突破9000分的選手,也同時改變了日後十項全能賽事的計分方式。

在攀登體育事業的峰頂之後,這位來自臺東馬蘭部落的阿美族人,在他運動場外的人生競技場上,對後人猶有那些重要的啟發?正可藉此傳記書寫的歷程,一窺堂奧。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢: https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-15955.php?Lang=zh-tw

臺灣文獻講座:乙未南臺灣六堆火燒庄戰役

主講人:李文良(臺灣大學歷史學系特聘教授)

時間:2025年4月25日(星期五)14:00-16:00(13:30 開放入場)

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

1895年11月在南臺灣六堆客家地區發生的火燒庄戰役,是日本佔領臺灣期間最為慘烈的一場村級規模之戰爭。周長二千公尺、約有三百戶民家的火燒庄,巧妙地利用天然河川及人工圳道,配合周邊密植的莿竹林,形成如城堡一般的堅固防衛設施。

他們憑靠著25門舊式鑄鐵砲、三百餘枝槍,面對二千多名擁有精良武器裝備、豐厚後勤補給的日本正規軍,卻仍頑強不屈地抵抗了兩天。連日軍都為其防衛設施和抵抗決心,驚歎不已。

本次講座,將從乙未戰爭之歷史背景介紹出發,進一步利用現存龐大且翔實的日方檔案,整理復原火燒庄戰役之歷史過程。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。報名網址: https://www.th.gov.tw/signup/

主講人:李文良(臺灣大學歷史學系特聘教授)

時間:2025年4月25日(星期五)14:00-16:00(13:30 開放入場)

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

1895年11月在南臺灣六堆客家地區發生的火燒庄戰役,是日本佔領臺灣期間最為慘烈的一場村級規模之戰爭。周長二千公尺、約有三百戶民家的火燒庄,巧妙地利用天然河川及人工圳道,配合周邊密植的莿竹林,形成如城堡一般的堅固防衛設施。

他們憑靠著25門舊式鑄鐵砲、三百餘枝槍,面對二千多名擁有精良武器裝備、豐厚後勤補給的日本正規軍,卻仍頑強不屈地抵抗了兩天。連日軍都為其防衛設施和抵抗決心,驚歎不已。

本次講座,將從乙未戰爭之歷史背景介紹出發,進一步利用現存龐大且翔實的日方檔案,整理復原火燒庄戰役之歷史過程。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。報名網址: https://www.th.gov.tw/signup/

2025年臺灣文獻講座

2025年臺灣文獻講座,訂於 4月25日至8月21日共舉辦5場演講。各場次時間、講座及題目如下:

一、

講題:乙未南臺灣六堆火燒庄戰役

講座:李文良(臺灣大學歷史學系特聘教授)

時間:4月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

二、

講題:臺灣陶瓷史的多元特質與研究探索

講座:盧泰康(臺南藝術大學藝術史學系教授)

時間:5月23日(星期五)14:00-16:00

地點:本館文獻大樓3樓會議室(同步線上直播)

三、

講題:日治臺灣山區的探險活動始末

講座:鄭安睎(臺中教育大學區域與社會發展學系副教授兼系主任)

時間:6月28日(星期六)14:00-16:00

地點:中央書局(臺中市中區臺灣大道一段235號)

四、

講題:屏東縣觀音信仰的文化底蘊

講座:林淑鈴(高雄師範大學客家文化研究所教授)

時間:7月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

五、

講題:明清以來城隍信仰的再思考:以金門地區為例

講座:謝貴文(高雄科技大學文化創意產業系教授)

時間:8月21日(星期四)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

歡迎踴躍聽講,報名網址: https://www.th.gov.tw/signup/

2025年臺灣文獻講座,訂於 4月25日至8月21日共舉辦5場演講。各場次時間、講座及題目如下:

一、

講題:乙未南臺灣六堆火燒庄戰役

講座:李文良(臺灣大學歷史學系特聘教授)

時間:4月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

二、

講題:臺灣陶瓷史的多元特質與研究探索

講座:盧泰康(臺南藝術大學藝術史學系教授)

時間:5月23日(星期五)14:00-16:00

地點:本館文獻大樓3樓會議室(同步線上直播)

三、

講題:日治臺灣山區的探險活動始末

講座:鄭安睎(臺中教育大學區域與社會發展學系副教授兼系主任)

時間:6月28日(星期六)14:00-16:00

地點:中央書局(臺中市中區臺灣大道一段235號)

四、

講題:屏東縣觀音信仰的文化底蘊

講座:林淑鈴(高雄師範大學客家文化研究所教授)

時間:7月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

五、

講題:明清以來城隍信仰的再思考:以金門地區為例

講座:謝貴文(高雄科技大學文化創意產業系教授)

時間:8月21日(星期四)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

歡迎踴躍聽講,報名網址: https://www.th.gov.tw/signup/

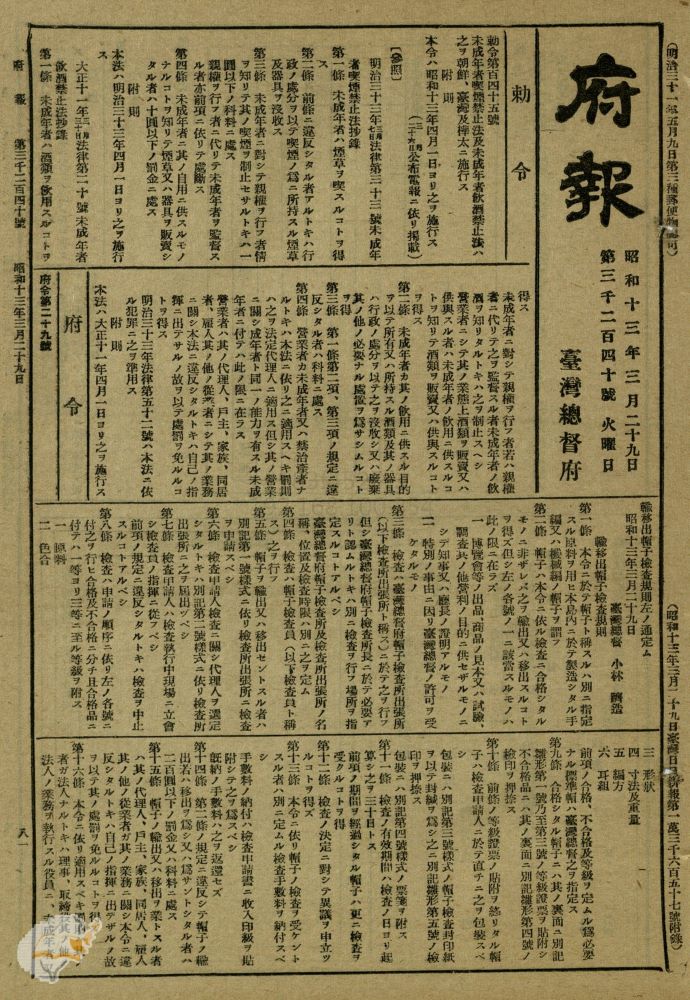

日治時期臺灣總督府專賣局禁酒議題之應對

臺灣總督府於1922年5月5日以律令第3號公布「臺灣酒專賣令」,7月1日將酒正式納入專賣制度。專賣局在命令實施後的當年就大規模舉辦酒、煙草的宣傳活動,串連包含全島地方各支局共同響應,舉辦琳瑯滿目的宣傳與促銷活動,希望首年就帶來好的成績。(註1)然而在此之前,國際間早已瀰漫禁酒風潮,為了減少因酗酒所帶來社會道德、暴力犯罪、家庭等問題,美、日本等社會早有鼓吹禁酒,由社會各階層以及各種婦女、宗教等團體推展,此風潮後來導致美國禁酒令(1920-1933)的實施。

世界各國禁酒運動在19世紀後期最先由北歐國家開始,1919年之前,如冰島、挪威、芬蘭等都實施不同規模的禁酒令,而美國境內,最早可追溯至緬因州於1846年開始制定禁酒法,該法在1851年通過,而後各州則制定各州的相關禁令,(註2)至於擴大到全國性的強制令,是1919年1月美國國會通過「憲法第18條修正案」(Amendment XVIII)(或稱禁酒令、禁酒法案),(註3)自1920年1月17日生效開始,直到1933年廢止,該令禁止於美國國內酒類釀造、運輸、銷售、出口致醉的酒類飲料,也禁止此類酒輸入美國,影響未來美國甚大。(註4)而日本帝國議會也有討論未成年飲酒法案,在與酒專賣令實施的同一年,1922年3月30日以法律第20號,正式通過「未成年者飲酒禁止法」,(註5)該法明確規定20歲以下者禁止飲酒,並課責家長或監護人若知悉未成年人飲酒,應予以制止之責;而販賣酒類的業者不得將酒類賣給未成年人,違者給予相關罰則。不過,此法真正適用於臺灣,則是至1938年以勅令第145號公布「未成年者喫煙禁止法及未成年者飲酒禁止法ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行」,於4月1日實行,比日本內地晚了16年。

世界各地都有禁酒團體,臺灣也不例外,日本尤以明治維新後,受西方文化制度及道德思想觀念影響很大,因而有人開始呼籲飲酒所造成的不良影響。日本近代禁酒運動,在團體組織上,最早有1886年的橫濱禁酒會、北海禁酒會,以及基督教婦女矯風會成立;宗教上,佛教也有反省會的組織。日本禁酒較大的團體,是安藤太郎於1890年創立東京禁酒會,之後與關西地區的禁酒會統合,1920年成為日本國民禁酒同盟會。原本是個人禁酒精神,逐漸推廣擴展成「無酒國」的目標。因此,在1922年後日本學生不論在大學、高等、專門及中等各學校均有禁酒(或排酒)團體的組織。(註6)1922年間,日本禁酒會大小團體合計已約有160個,其會員總數約有2萬人,其性質有屬基督教、佛教宗教團體或於工廠內所設的勞工團體,或學生團體,成員少則數十人,多則超過千人。(註7)

民間團體持續提倡禁酒或排酒到1923年9月1日東京關東大地震,因死傷慘重,為提振國民精神,日本國民禁酒同盟訂定以後每年9月1日為「酒なし日」(禁酒日),一時日本與臺灣之間都瀰漫自肅風氣,呼籲飲酒需要節制,使日本政府開始重視禁酒議題。往後每年9月1日當天,辦理禁酒活動。「酒なし日」乃是全國性,官民協力,官方以文部省、內務省為支持,並以道、府、縣的學務部與社會課,聯合教化團體,以及民間公益團體、宗教團體、青年團、少年團、或公共團體,如新聞社及各地酒なし同盟會等單位。根據該「酒なし日」的要旨,活動方式除了學校對學生訓示外,透過印刷傳單、海報張貼禁酒要旨,還有演講會、電影、路邊演說、電視放送以及新聞雜誌等報載推廣,或創設禁酒村町、不定期實行禁酒活動,或頒發給禁酒組織獎勵等方式。(註8)因此,不論日本與臺灣,在報章上常可見到呼籲禁酒行為的報導,或有所謂各地禁酒日或禁酒展覽會等活動。

在臺灣方面,最早的禁酒組織為1906年於臺北成立的「臺灣禁酒會」,(註9),也共同響應1923年9月1日之後的「酒なし日」,會將禁酒海報傳單給官署、學校、銀行會社頒布等。(註10)此外,各街庄與地方組合也有禁酒、排酒團體陸續成立,辦理不同規模的禁酒活動。(註11)

隨著1920年美國禁酒令所帶來的國際變化,影響日本生產之致醉酒類無法出口美國,(註12)專賣局也面臨到禁酒的爭議。1922年9月大阪朝日新聞刊載了禁酒議題文章,而專賣局也十分重視,隨即上陳中島玉吉法學博士所研析「禁酒問題」的文章供長官裁決,(註13)文中說明國內外禁酒議題,包含酒的益處與壞處,以及提醒施政方針須注意事項。官方雖然注意禁酒問題,也還是關心專賣局的銷售數字;因此,專賣局仍然是在1922年底進行大型酒類促銷宣傳活動。但當時的環境,除了禁酒議題,也適逢總督府遞信局也鼓勵人民多加儲蓄,開辦「為替貯金」(匯兌儲金)政策,期待人民節約不亂消費,在此情況下,總督府改變方針,在此之後相關宣傳等促銷活動則不若以往盛大,避免禁酒人士對政府批判。(註14)

不過1930年代後,全世界經濟大蕭條,人民生活痛苦,臺灣的酒類銷售隨之下降,專賣局不得不重回促銷宣傳,官方又主辦新酒上市試飲會(唎酒會、品酒會)、初荷遊行(初次出貨遊行),(註15)另有民間組合辦理促銷活動,而且,在1933年經濟大蕭條嚴重的時候,美國廢止了禁酒令。但幾年後,1937年7月7日中日戰爭爆發,8月臺灣進入戰時體制,使得專賣局經營方向又有所轉變。日本政府對禁酒活動轉趨強硬,且社會上更多人認為酒是奢侈品、共同呼籲禁酒。1939年9月起,日本推展國民精神總動員之國策,則訂每月1日為「興亞奉公日」,國民依委員會指導的國民生活守則,除了平時厲行節約、儲蓄、要鍛鍊身心外,當天還包含禁酒日的推行,成為人民生活日常。(註16)這使得民眾對於酒類消費出現停滯狀態,在建設大東亞新秩序的旗號下,各項精神運動的推行也呼籲要禁酒。(註17)

因為社會上鼓吹禁酒的呼籲更盛,1941年開始專賣局酒課長提出「酒專賣的新使命」,表示臺灣酒專賣除財政與保健目的外,在戰時非常時刻要以「高度國防國家建設為目的」為新使命。(註18)總督府更打出「專賣報國」的呼籲與宣傳海報,鼓勵大眾使用專賣品。因此專賣局在戰時體制的時局下,在宣稱要適度飲酒,又得在專賣利益與節約消費上取得平衡,不斷地做調整。但戰時酒專賣的收益仍是支持財政的重要一環,直到1942年日本投入太平洋戰爭後,生產勞力缺乏,許多物資送往前線,導致釀造酒的米糧短缺。1943年臺灣海運被美軍封鎖,無法運輸,1944年美軍轟炸臺灣,專賣局各地酒工廠遭受損害,原有產銷系統幾乎停擺。(註19)在各種因素條件下,連取得酒也成為困難,自然就鮮少人能喝到酒。

註釋:

註1:「酒煙草年末賣出ニ關スル宣傳ビラ商品切手等配布并賣出宣傳」(1922-11-18),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久保存第八冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00100315002。

註2:杉本良,《禁酒の國を見る》(臺北:臺北エスぺラント,1928年),頁370。

註3:閔郁純,〈濕溽的美利堅:美國禁酒時期私酒交易情況〉《史轍》,第13期(2017年7月),頁42。

註4:美國禁酒令並沒有禁止人民飲酒的權利,只禁止釀造、運輸與交易致醉的酒類飲料,因此事後造成走私或私釀問題層出,非法事件叢生,因牽扯背後龐大利益,也加重黑幫問題。禁酒問題因為成效不彰,社會問題加劇,而後又遇1930年開始經濟大蕭條,局勢更動盪不安,美國人民開始支持廢除禁酒令,甚而認為釀酒可以重新帶來就業與稅收,最終於1933年廢止。

註5:「未成年者喫煙禁止法及未成年者飲酒禁止法施行(電報ニ依リ揭載)」(1938-03-29),〈昭和13年3月臺灣總督府報第3240期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071033240a001。

註6:澤柳政太郎,《禁酒讀本》(出版地不詳:日本基督教婦人矯風会少年禁酒軍,1931年),頁140-141。

註7:「大正十一年九月三日大阪朝日新聞発行週間朝日ニ揭載禁酒問題ト題スル記事」(1922-09-03),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久追加第二冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00101882018。

註8:「九月一日「酒なし日」挙行に関する件」,收入〈文部往復 (二) 昭和十年〉。東京大學文書館藏,1935年8月9日,S0001/Mo201/0043。網址:https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/4fa266d7-8e8a-4191-888c-20a7e1279a40?pos=1。(2025年3月11日點閱)。

註9:杵淵義房,《台湾社会事業史》(臺北:徳友會,1940年),頁1235。

註10:中越榮二,《臺湾の社會教育》(臺北:臺湾の社會教育刊行所,1936年),頁318-319。

註11:藤崎濟之助,〈禁酒運動の趨勢〉,《社會事業の友》,第70期(1934年),頁7-8。

註12:「米國ノ禁酒條約施行細則ニ關スル件(稅關長宛)」(1924-09-01),〈大正十三年臺灣總督府公文類纂十五年保存第六十卷財務通信〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00007272029。https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/240/3279。(2025年3月11日點閱)。

註13: 「大正十一年九月三日大阪朝日新聞発行週間朝日ニ揭載禁酒問題ト題スル記事」(1922-09-03),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久追加第二冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00101882018。另時任總督府專賣局酒課長杉本良(1922-1926為初代酒課長,主掌酒專賣政策,後為1929-1931臺灣總督府文教局長),卸任後前往國外考察,於1928年出版《禁酒の國を見る》,此書為其海外旅行日記與備忘錄 ,主要描述的旅行地點在美國境內,包括對當地茶、禁酒制度的觀察。

註14:范雅鈞,《臺灣酒的故事》(臺北:貓頭鷹出版,2002年),頁110。

註15:范雅鈞,《臺灣酒的故事》,頁111。

註16:陳芷盈,〈臺灣酒類產銷之研究〉(臺北:國立政治大學臺灣史研究所博士論文,2021年),頁235。

註17:小鹽完次,〈大東亞建設の禁酒方策〉,《厚生事業の友》,第167期(1942年),頁62。

註18: 陳芷盈,〈臺灣酒類產銷之研究〉,頁214。

註19:蕭明禮,〈海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945)〉(臺北:國立臺灣大學歷史學研究所博士論文,2011年),頁309-310。葉彥邦,〈終戰初期臺灣煙酒專賣事業之研究〉(臺北:國立政治大學中山人文社會科學研究所博士論文,2006年)。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府專賣局檔案》,(南投:國史館臺灣文獻館)

「酒煙草年末賣出ニ關スル宣傳ビラ商品切手等配布并賣出宣傳」(1922-11-18),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久保存第八冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00100315002。

「米國ノ禁酒條約施行細則ニ關スル件(稅關長宛)」(1924-09-01),〈大正十三年臺灣總督府公文類纂十五年保存第六十卷財務通信〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00007272029。

「大正十一年九月三日大阪朝日新聞発行週間朝日ニ揭載禁酒問題ト題スル記事」(1922-09-03),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久追加第二冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00101882018。

《臺灣總督府官報》(南投:國史館臺灣文獻館)

「未成年者喫煙禁止法及未成年者飲酒禁止法施行(電報ニ依リ揭載)」(1938-03-29),〈昭和13年3月臺灣總督府報第3240期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071033240a001。

《特定歴史公文書等》(東京:東京大學文書館)

「九月一日「酒なし日」挙行に関する件」,〈文部往復 (二) 昭和十年〉。1935年8月9日,S0001/Mo201/0043。

二、專書

杉本良,《禁酒の國を見る》。臺北:臺北エスぺラント,1928。

澤柳政太郎,《禁酒讀本》。出版地不詳:日本基督教婦人矯風会少年禁酒軍,1931。

杵淵義房,《台湾社会事業史》。臺北:徳友會,1940。

中越榮二,《臺湾の社會教育》。臺北:臺湾の社會教育刊行所,1936。

范雅鈞,《臺灣酒的故事》。臺北:貓頭鷹出版,2002。

3.期刊

閔郁純,〈濕溽的美利堅:美國禁酒時期私酒交易情況〉,《史轍》,第13期(臺北:東吳大學歷史學系,2017年7月),頁41-58。

藤崎濟之助,〈禁酒運動の趨勢〉,《社會事業の友》,第70期(臺北:臺灣社會事業協會,1934年),頁6-13。

小鹽完次,〈大東亞建設の禁酒方策〉,《厚生事業の友》,第167期(臺北:臺灣社會事業協會,1942年),頁62-68。

4.碩博士論文

陳芷盈,〈臺灣酒類產銷之研究〉。臺北:國立政治大學臺灣史研究所博士論文,2021年。

蕭明禮,〈海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945)〉。臺北:國立臺灣大學歷史學研究所博士論文,2011。

葉彥邦,〈終戰初期臺灣煙酒專賣事業之研究〉。臺北:國立政治大學中山人文社會科學研究所博士論文,2006。

臺灣總督府於1922年5月5日以律令第3號公布「臺灣酒專賣令」,7月1日將酒正式納入專賣制度。專賣局在命令實施後的當年就大規模舉辦酒、煙草的宣傳活動,串連包含全島地方各支局共同響應,舉辦琳瑯滿目的宣傳與促銷活動,希望首年就帶來好的成績。(註1)然而在此之前,國際間早已瀰漫禁酒風潮,為了減少因酗酒所帶來社會道德、暴力犯罪、家庭等問題,美、日本等社會早有鼓吹禁酒,由社會各階層以及各種婦女、宗教等團體推展,此風潮後來導致美國禁酒令(1920-1933)的實施。

世界各國禁酒運動在19世紀後期最先由北歐國家開始,1919年之前,如冰島、挪威、芬蘭等都實施不同規模的禁酒令,而美國境內,最早可追溯至緬因州於1846年開始制定禁酒法,該法在1851年通過,而後各州則制定各州的相關禁令,(註2)至於擴大到全國性的強制令,是1919年1月美國國會通過「憲法第18條修正案」(Amendment XVIII)(或稱禁酒令、禁酒法案),(註3)自1920年1月17日生效開始,直到1933年廢止,該令禁止於美國國內酒類釀造、運輸、銷售、出口致醉的酒類飲料,也禁止此類酒輸入美國,影響未來美國甚大。(註4)而日本帝國議會也有討論未成年飲酒法案,在與酒專賣令實施的同一年,1922年3月30日以法律第20號,正式通過「未成年者飲酒禁止法」,(註5)該法明確規定20歲以下者禁止飲酒,並課責家長或監護人若知悉未成年人飲酒,應予以制止之責;而販賣酒類的業者不得將酒類賣給未成年人,違者給予相關罰則。不過,此法真正適用於臺灣,則是至1938年以勅令第145號公布「未成年者喫煙禁止法及未成年者飲酒禁止法ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行」,於4月1日實行,比日本內地晚了16年。

世界各地都有禁酒團體,臺灣也不例外,日本尤以明治維新後,受西方文化制度及道德思想觀念影響很大,因而有人開始呼籲飲酒所造成的不良影響。日本近代禁酒運動,在團體組織上,最早有1886年的橫濱禁酒會、北海禁酒會,以及基督教婦女矯風會成立;宗教上,佛教也有反省會的組織。日本禁酒較大的團體,是安藤太郎於1890年創立東京禁酒會,之後與關西地區的禁酒會統合,1920年成為日本國民禁酒同盟會。原本是個人禁酒精神,逐漸推廣擴展成「無酒國」的目標。因此,在1922年後日本學生不論在大學、高等、專門及中等各學校均有禁酒(或排酒)團體的組織。(註6)1922年間,日本禁酒會大小團體合計已約有160個,其會員總數約有2萬人,其性質有屬基督教、佛教宗教團體或於工廠內所設的勞工團體,或學生團體,成員少則數十人,多則超過千人。(註7)

民間團體持續提倡禁酒或排酒到1923年9月1日東京關東大地震,因死傷慘重,為提振國民精神,日本國民禁酒同盟訂定以後每年9月1日為「酒なし日」(禁酒日),一時日本與臺灣之間都瀰漫自肅風氣,呼籲飲酒需要節制,使日本政府開始重視禁酒議題。往後每年9月1日當天,辦理禁酒活動。「酒なし日」乃是全國性,官民協力,官方以文部省、內務省為支持,並以道、府、縣的學務部與社會課,聯合教化團體,以及民間公益團體、宗教團體、青年團、少年團、或公共團體,如新聞社及各地酒なし同盟會等單位。根據該「酒なし日」的要旨,活動方式除了學校對學生訓示外,透過印刷傳單、海報張貼禁酒要旨,還有演講會、電影、路邊演說、電視放送以及新聞雜誌等報載推廣,或創設禁酒村町、不定期實行禁酒活動,或頒發給禁酒組織獎勵等方式。(註8)因此,不論日本與臺灣,在報章上常可見到呼籲禁酒行為的報導,或有所謂各地禁酒日或禁酒展覽會等活動。

在臺灣方面,最早的禁酒組織為1906年於臺北成立的「臺灣禁酒會」,(註9),也共同響應1923年9月1日之後的「酒なし日」,會將禁酒海報傳單給官署、學校、銀行會社頒布等。(註10)此外,各街庄與地方組合也有禁酒、排酒團體陸續成立,辦理不同規模的禁酒活動。(註11)

隨著1920年美國禁酒令所帶來的國際變化,影響日本生產之致醉酒類無法出口美國,(註12)專賣局也面臨到禁酒的爭議。1922年9月大阪朝日新聞刊載了禁酒議題文章,而專賣局也十分重視,隨即上陳中島玉吉法學博士所研析「禁酒問題」的文章供長官裁決,(註13)文中說明國內外禁酒議題,包含酒的益處與壞處,以及提醒施政方針須注意事項。官方雖然注意禁酒問題,也還是關心專賣局的銷售數字;因此,專賣局仍然是在1922年底進行大型酒類促銷宣傳活動。但當時的環境,除了禁酒議題,也適逢總督府遞信局也鼓勵人民多加儲蓄,開辦「為替貯金」(匯兌儲金)政策,期待人民節約不亂消費,在此情況下,總督府改變方針,在此之後相關宣傳等促銷活動則不若以往盛大,避免禁酒人士對政府批判。(註14)

不過1930年代後,全世界經濟大蕭條,人民生活痛苦,臺灣的酒類銷售隨之下降,專賣局不得不重回促銷宣傳,官方又主辦新酒上市試飲會(唎酒會、品酒會)、初荷遊行(初次出貨遊行),(註15)另有民間組合辦理促銷活動,而且,在1933年經濟大蕭條嚴重的時候,美國廢止了禁酒令。但幾年後,1937年7月7日中日戰爭爆發,8月臺灣進入戰時體制,使得專賣局經營方向又有所轉變。日本政府對禁酒活動轉趨強硬,且社會上更多人認為酒是奢侈品、共同呼籲禁酒。1939年9月起,日本推展國民精神總動員之國策,則訂每月1日為「興亞奉公日」,國民依委員會指導的國民生活守則,除了平時厲行節約、儲蓄、要鍛鍊身心外,當天還包含禁酒日的推行,成為人民生活日常。(註16)這使得民眾對於酒類消費出現停滯狀態,在建設大東亞新秩序的旗號下,各項精神運動的推行也呼籲要禁酒。(註17)

因為社會上鼓吹禁酒的呼籲更盛,1941年開始專賣局酒課長提出「酒專賣的新使命」,表示臺灣酒專賣除財政與保健目的外,在戰時非常時刻要以「高度國防國家建設為目的」為新使命。(註18)總督府更打出「專賣報國」的呼籲與宣傳海報,鼓勵大眾使用專賣品。因此專賣局在戰時體制的時局下,在宣稱要適度飲酒,又得在專賣利益與節約消費上取得平衡,不斷地做調整。但戰時酒專賣的收益仍是支持財政的重要一環,直到1942年日本投入太平洋戰爭後,生產勞力缺乏,許多物資送往前線,導致釀造酒的米糧短缺。1943年臺灣海運被美軍封鎖,無法運輸,1944年美軍轟炸臺灣,專賣局各地酒工廠遭受損害,原有產銷系統幾乎停擺。(註19)在各種因素條件下,連取得酒也成為困難,自然就鮮少人能喝到酒。

註釋:

註1:「酒煙草年末賣出ニ關スル宣傳ビラ商品切手等配布并賣出宣傳」(1922-11-18),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久保存第八冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00100315002。

註2:杉本良,《禁酒の國を見る》(臺北:臺北エスぺラント,1928年),頁370。

註3:閔郁純,〈濕溽的美利堅:美國禁酒時期私酒交易情況〉《史轍》,第13期(2017年7月),頁42。

註4:美國禁酒令並沒有禁止人民飲酒的權利,只禁止釀造、運輸與交易致醉的酒類飲料,因此事後造成走私或私釀問題層出,非法事件叢生,因牽扯背後龐大利益,也加重黑幫問題。禁酒問題因為成效不彰,社會問題加劇,而後又遇1930年開始經濟大蕭條,局勢更動盪不安,美國人民開始支持廢除禁酒令,甚而認為釀酒可以重新帶來就業與稅收,最終於1933年廢止。

註5:「未成年者喫煙禁止法及未成年者飲酒禁止法施行(電報ニ依リ揭載)」(1938-03-29),〈昭和13年3月臺灣總督府報第3240期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071033240a001。

註6:澤柳政太郎,《禁酒讀本》(出版地不詳:日本基督教婦人矯風会少年禁酒軍,1931年),頁140-141。

註7:「大正十一年九月三日大阪朝日新聞発行週間朝日ニ揭載禁酒問題ト題スル記事」(1922-09-03),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久追加第二冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00101882018。

註8:「九月一日「酒なし日」挙行に関する件」,收入〈文部往復 (二) 昭和十年〉。東京大學文書館藏,1935年8月9日,S0001/Mo201/0043。網址:https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/4fa266d7-8e8a-4191-888c-20a7e1279a40?pos=1。(2025年3月11日點閱)。

註9:杵淵義房,《台湾社会事業史》(臺北:徳友會,1940年),頁1235。

註10:中越榮二,《臺湾の社會教育》(臺北:臺湾の社會教育刊行所,1936年),頁318-319。

註11:藤崎濟之助,〈禁酒運動の趨勢〉,《社會事業の友》,第70期(1934年),頁7-8。

註12:「米國ノ禁酒條約施行細則ニ關スル件(稅關長宛)」(1924-09-01),〈大正十三年臺灣總督府公文類纂十五年保存第六十卷財務通信〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00007272029。https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/240/3279。(2025年3月11日點閱)。

註13: 「大正十一年九月三日大阪朝日新聞発行週間朝日ニ揭載禁酒問題ト題スル記事」(1922-09-03),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久追加第二冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00101882018。另時任總督府專賣局酒課長杉本良(1922-1926為初代酒課長,主掌酒專賣政策,後為1929-1931臺灣總督府文教局長),卸任後前往國外考察,於1928年出版《禁酒の國を見る》,此書為其海外旅行日記與備忘錄 ,主要描述的旅行地點在美國境內,包括對當地茶、禁酒制度的觀察。

註14:范雅鈞,《臺灣酒的故事》(臺北:貓頭鷹出版,2002年),頁110。

註15:范雅鈞,《臺灣酒的故事》,頁111。

註16:陳芷盈,〈臺灣酒類產銷之研究〉(臺北:國立政治大學臺灣史研究所博士論文,2021年),頁235。

註17:小鹽完次,〈大東亞建設の禁酒方策〉,《厚生事業の友》,第167期(1942年),頁62。

註18: 陳芷盈,〈臺灣酒類產銷之研究〉,頁214。

註19:蕭明禮,〈海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945)〉(臺北:國立臺灣大學歷史學研究所博士論文,2011年),頁309-310。葉彥邦,〈終戰初期臺灣煙酒專賣事業之研究〉(臺北:國立政治大學中山人文社會科學研究所博士論文,2006年)。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府專賣局檔案》,(南投:國史館臺灣文獻館)

「酒煙草年末賣出ニ關スル宣傳ビラ商品切手等配布并賣出宣傳」(1922-11-18),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久保存第八冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00100315002。

「米國ノ禁酒條約施行細則ニ關スル件(稅關長宛)」(1924-09-01),〈大正十三年臺灣總督府公文類纂十五年保存第六十卷財務通信〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00007272029。

「大正十一年九月三日大阪朝日新聞発行週間朝日ニ揭載禁酒問題ト題スル記事」(1922-09-03),〈大正十一年臺灣總督府專賣局公文類纂酒永久追加第二冊〉,《臺灣總督府專賣局》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00101882018。

《臺灣總督府官報》(南投:國史館臺灣文獻館)

「未成年者喫煙禁止法及未成年者飲酒禁止法施行(電報ニ依リ揭載)」(1938-03-29),〈昭和13年3月臺灣總督府報第3240期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071033240a001。

《特定歴史公文書等》(東京:東京大學文書館)

「九月一日「酒なし日」挙行に関する件」,〈文部往復 (二) 昭和十年〉。1935年8月9日,S0001/Mo201/0043。

二、專書

杉本良,《禁酒の國を見る》。臺北:臺北エスぺラント,1928。

澤柳政太郎,《禁酒讀本》。出版地不詳:日本基督教婦人矯風会少年禁酒軍,1931。

杵淵義房,《台湾社会事業史》。臺北:徳友會,1940。

中越榮二,《臺湾の社會教育》。臺北:臺湾の社會教育刊行所,1936。

范雅鈞,《臺灣酒的故事》。臺北:貓頭鷹出版,2002。

3.期刊

閔郁純,〈濕溽的美利堅:美國禁酒時期私酒交易情況〉,《史轍》,第13期(臺北:東吳大學歷史學系,2017年7月),頁41-58。

藤崎濟之助,〈禁酒運動の趨勢〉,《社會事業の友》,第70期(臺北:臺灣社會事業協會,1934年),頁6-13。

小鹽完次,〈大東亞建設の禁酒方策〉,《厚生事業の友》,第167期(臺北:臺灣社會事業協會,1942年),頁62-68。

4.碩博士論文

陳芷盈,〈臺灣酒類產銷之研究〉。臺北:國立政治大學臺灣史研究所博士論文,2021年。

蕭明禮,〈海運興國」與「航運救國」:日本對華之航運競爭(1914-1945)〉。臺北:國立臺灣大學歷史學研究所博士論文,2011。

葉彥邦,〈終戰初期臺灣煙酒專賣事業之研究〉。臺北:國立政治大學中山人文社會科學研究所博士論文,2006。

玻璃花瓶

1887年,臺灣的玻璃產業最初起源於臺北艋舺(萬華),1950年代起,新竹地區因擁有原料(矽砂)及能源(瓦斯)之便,逐漸發展成為臺灣的玻璃產業重鎮,1960及70年代是其全盛時期,相關產品如杯子、花瓶、燈管、燈泡等各式用品與日常生活息息相關。(註1)

1887年,臺灣的玻璃產業最初起源於臺北艋舺(萬華),1950年代起,新竹地區因擁有原料(矽砂)及能源(瓦斯)之便,逐漸發展成為臺灣的玻璃產業重鎮,1960及70年代是其全盛時期,相關產品如杯子、花瓶、燈管、燈泡等各式用品與日常生活息息相關。(註1)

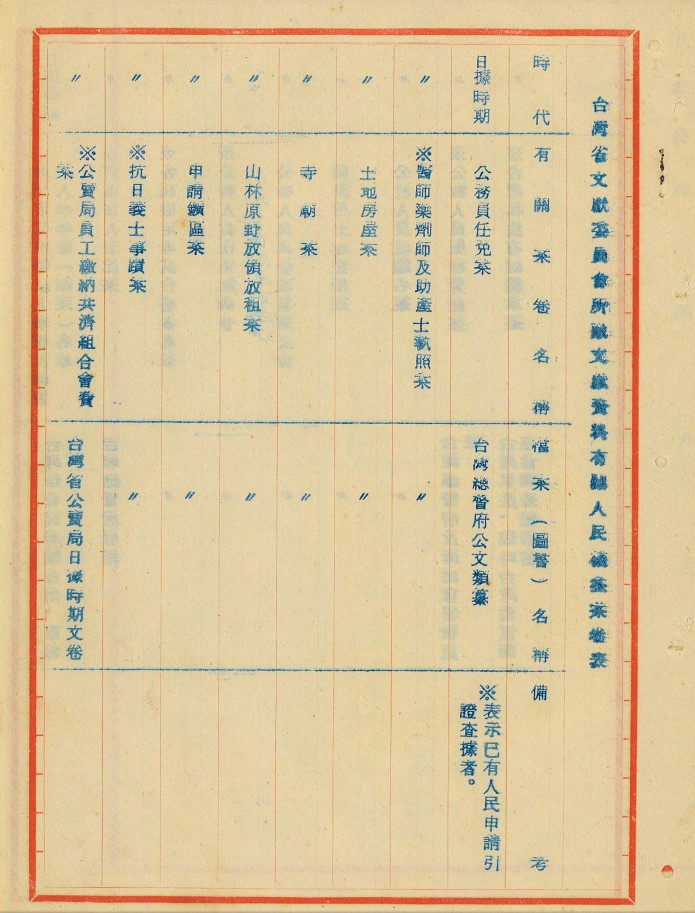

1960年代臺灣省文獻委員會日治時期人民權益相關檔案的開放應用

有關臺灣省文獻委員會(以下簡稱省文獻會)典藏日治時期《臺灣總督府檔案》等檔案文獻在1960年代開放應用問題,筆者曾於〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉(註1)一文做過討論。但當時礙於筆者未尋獲官方紀錄,並無法清楚交代說明1960年代省文獻會究竟具體提供了那些開放應用。近日則在幾份文書上,找到了相關的紀錄。

事實上,省文獻會接收總督府檔案後,即有零星接受民眾或官方諮詢應用紀錄,但直到方家慧接任主任委員後,才將此一工作當成政策推動。因此,在方家慧回憶錄《浮生紀實》中有提及:「開放日據時期檔案,供民眾查詢。」(註2)此與王世慶口述:「接受我的建議,不妨仿效美國國會圖書館,提供民眾諮詢的功能,他在1963年(民國52年)登報,告知民眾,省文獻會有此服務。」兩者所敘時間點大致相同。(註3)

在王世慶口述中也提及何以會做出此一建議:「閱讀有關論著後,讓我見識到美國檔案館,對檔案管理及服務完善的制度,令使用者感到方便,我便引進這項制度。」(註4)1963年4月份省文獻會之文獻研究會由王世慶主講,他以「文獻資料的整理和保存」為題,一部分即說明了美國文獻陳列館(National Archives of United States)的運作,其中提及:「當這些人在陳列室參觀時,有一部分美國公民則在該大廈之其他貯存室中尋求他們的答案,其中有的學術研究者準備寫論文,有的業餘家譜學家正在編訂家譜,有些政府法律人員,希望從往日的判例中解答他們的疑問。」(註5)雖與上述「美國國會圖書館」、「美國檔案館」所記不同,但對他山之石描述,則為詳盡。

從現存檔案公文書來看,在王世慶演講的當月1日,省文獻會以文整字第0267號函行文各縣市政府,推動了類似上述美國檔案機構的制度,並附有申請表兩份。(註6)但年代久遠,原函可能僅剩高雄市政府仍保有原高雄縣政府的存檔,其餘多已依規銷毀,甚難窺見。不過,由現存資料仍可得知,各地政府接獲該函後處理方式,不盡相同,其中至少雲林縣、臺中縣與臺南縣將此一函文,轉為公告,並刊載於地方政府公報;《臺中縣政府公報》甚至在其上註明「令各鄉鎮公所,不另發文」,亦即未再行文給各鄉鎮公所;(註7)嘉義縣政府則於4月11日以嘉府宗秘獻字第17309號函行文轉發給該縣各鄉鎮市公所,並以副本副知臺灣省文獻委員會,此一函文目前尚保留於本館與嘉義縣鹿草鄉公所。(註8)

省文獻會隨即於4月5日以文整字第0283號函公告,並刊載於次(6)日《臺灣新生報》,如《王世慶先生訪問紀錄》中所述:「更在《臺灣新生報》刊登省文獻會可替外界查詢資料的公告。」(註9)

然而在公告刊登的前兩(4)日,至少在《民聲日報》與《徵信新聞報》(註10)已披露了此一信息。《徵信新聞報》所載內容較簡潔,約僅百餘字,《民聲日報》相對較為詳盡,亦可明顯見兩者的其他差異,例如《民聲日報》標題即為「藏書」,而非「檔案」,而典藏件數量方面,《民聲日報》記為5萬8千餘冊,《徵信新聞報》則為5萬。

因此,由上述這些文獻上所刊載內容,可以清楚了解當時省文獻會公開開放之文獻查詢內容範圍。筆者簡單整理所載各檔案(圖書)與案件範疇如下:

一、《臺灣總督府檔案》:公務員任免案、醫師藥劑師及助產士執照案、土地房屋案、寺廟案、山林原野放領放租案、申請鑛區案、抗日義士事蹟案。

二、臺灣省公賣局日據時代文卷:公賣局員工繳納共濟組合會費案。

三、《臺灣總督府府報》、各州、市報:府州市立中等以上學校及練習所入學畢業(結業)名單。

四、《臺灣總督府府報》:財團法人登記案、各種檢定考試合格者名單、公教人員任免陞調令、公職人員派令或當選公告、鑛業用土地使用案、公教人員改姓名案。

五、臺灣總督府及所屬官署職員錄:公教人員服務資歷案。

六、《臺灣私法》、臨時舊慣調查會調查報告書:臺灣私法有關繼承案。

而上述這些範疇中,註記過去文獻會已接受諮詢包括:醫師藥劑師及助產士執照案、抗日義士事蹟案、公賣局員工繳納共濟組合會費案、財團法人登記案、各種檢定考試合格者名單、公教人員任免陞調令、公教人員服務資歷案、臺灣私法有關繼承案。大致而言,這些範疇仍在延續原本公文書價值。

這些範圍也約略與4月4日《民聲日報》報導大致相同,但註有檔案(圖書)名稱,顯示當時省文獻會人員對這些資料出自何套檔案或何書有一定的掌握,已歸納出何類案件應由哪項檔案或圖書資料先行查閱。

依據該會1963年7月份第1次業務會報指示:「有關人民權益案辦理情形,應向上級報告,或向報章批露等因」,該會另外「起草新聞稿一份」,預定「分送本(筆者按:臺北)市各日晚報、臺中市民聲日報、臺南市中華日報南部版、高雄市臺灣新聞報及花蓮市東臺灣日報等」刊登。然而,此份新聞稿,尚未見報刊轉載之內容。

省文獻會亦於1963年7月23日文整字第0998號依上述業務會報指示,函報省民政廳,有關該會人民權益案辦理情形,提及:「除逕到會借閱者外,所受理之查詢案件,計有57件,內有關公教人員在日據時期之服務資歷案54件,本省抗日義士事蹟案、明寧靖王資料案,暨本省在日據時期戶籍登記及習慣上過房子,螟蛉子與養子之分別案各1件,均據所藏之文獻資料,臺灣總督府及所屬官署職員錄、臺灣總督府檔案、臨時舊慣調查會調查報告書、清代府縣志等,均予迅速查復,民眾獲益甚多。」(註11)

就現有檔案來看,以公教人員之相關資歷或任職查詢,本館現典藏歷史檔案,計從1962年至1970年共保存有39卷;尚有公文屬性之現行檔案,自1971年至1992年推估應尚有500件以上。但自1986年後,每年件數粗估已不到10件,1992年更僅剩1件查詢。然而,前來查詢者,應遠較目前保留檔案數為多,例如以日治齒科醫師查詢為例,王世慶曾提及,莊燈、李俊德(註12)等人,前來查詢日據時期齒科醫師相關紀錄,但筆者僅找到1976年有人查詢佐藤齒科醫院紀錄,其餘諸多齒科醫生履歷查詢,尚未獲見。

事實上,如前述或由王世慶1963年〈文獻資料的整理和保存〉(註13)一文顯示,民眾或機關申請應用內容,遠遠超過上述範疇,例如國立中央、故宮博物院聯合管理處詢問劉永福發行臺灣官銀票、鐵路局查詢彰化國姓井資料等等。而由該文亦得知,「逕到會借閱者」包括了大學教授、外國學者、研究生、電影製片廠、記者……等等。這些非為上述特定範疇前來查閱者,所查資料應更五花八門,天馬行空,顯示了省文獻會當時在「臺灣史」領域的專業權威。相較公報刊載的限定範疇,這些非特定查詢者,他們是否皆能如願以償,因缺乏公文書紀錄,無法逐一了解。

而這些1960年代開放應用情事在後來〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉(註14)一文中,並未被提及;加以時光久遠,人事皆非,詳情幾乎已無法可考。但現所留這些公文書資料,恰可略知當時省文獻會檔案開放應用政策。

誠如王世慶所謂:「昔日在獻堂、純青、熊祥及騰嶽先生等前輩主持時,省文獻會都是默默在做事,甚少對外舉辦一些活動,外界也不了解省文獻會到底做了什麼事。直到方家慧先生來省文獻會主政之後,省文獻會才開始有所謂的公關形象出現,參與外界的活動。」(註15)省文獻會「公關化」下,塑造了「為民服務」形象;但亦如王世慶所言:「在時局未如今日開放的情況下」,學者專家前來「借敏感的文獻」(註16)或許仍是我們從僅有的文獻中,無法完全了解的部分。

註釋:

註1:張家榮,〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉,收入洪健榮、蔡龍保、林佩欣主編,《既開風氣亦為師:王世慶先生與臺灣文獻研究》(新北:國立臺北大學,2023年11月),頁69-114。

註2:方家慧,《浮生紀實》(無出版項),頁56。

註3:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》(臺北:中央研究院近代史研究所,2003年),頁173-174。惟筆者於〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉一文誤植為「國家圖書館」。

註4:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

註5:王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,《臺灣文獻季刊》,第14卷第4期(1963年12月),頁234-235。

註6:「為抄發臺灣省文獻委員會所藏人民權益卷表一份暨申請書格式二種,令希知照並轉知所轄人民週知。」(1952-04-16),〈一般整理業務案件〉,《臺灣省文獻委員會檔案》,國史館臺灣文獻館,檔號:0052/6216/001/0001/003。

註7:〈令各鄉鎮公所為抄發文獻委員會所藏文獻資料有關人民權益案卷表暨申請書格式等轉希知照〉,《臺中縣政府公報》,52年夏字第7期(1963年4月15日),頁31-33。

註8:「為抄發臺灣省文獻委員會所藏人民權益卷表一份暨申請書格式二種,令希知照並轉知所轄人民週知。」(1952-04-16),《臺灣省文獻委員會檔案》。

註9:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

註10:〈省文獻會資料 可供借閱參考〉,《徵信新聞報》,1963年4月4日,2版、〈省文獻會藏書,歡迎借閱參攷〉,《民聲日報》, 1963年4月4日,2版。

註11:「呈報查復有關臺灣省人民權益案辦理情形。」(1963年7月23日),〈一般整理業務案件〉,《臺灣省文獻委員會檔案》,國史館臺灣文獻館,檔號:0052/6216/001/0001/012。

註12:參見許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134、王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,頁238。

註13:王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,頁238。

註14:王世慶,〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉,《臺灣文獻季刊》,第60卷第1期(2009年3月),頁537-552。

註15:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁173-174。

註16:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

參考文獻:

1.檔案

《臺灣省文獻委員會檔案》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

0052/6216,〈一般整理業務案件〉。

2.期刊、報紙、公報

《民聲日報》,1963年。

《臺中縣政府公報》,1963年。

《徵信新聞報》,1963年。

3.專書

方家慧。《浮生紀實》。無出版項。

許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》。臺北:中央研究院近代史研究所,2003年。

4.期刊論文

王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,《臺灣文獻季刊》,第14卷第4期(臺北:臺灣省文獻委員會,1963年12月),頁233-238。

王世慶,〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉,《臺灣文獻季刊》,第60卷第1期(南投:國史館臺灣文獻館,2009年3月),頁537-552。

張家榮,〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉,收入洪健榮、蔡龍保、林佩欣主編,《既開風氣亦為師:王世慶先生與臺灣文獻研究》(新北:國立臺北大學,2023年11月),頁69-114。

有關臺灣省文獻委員會(以下簡稱省文獻會)典藏日治時期《臺灣總督府檔案》等檔案文獻在1960年代開放應用問題,筆者曾於〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉(註1)一文做過討論。但當時礙於筆者未尋獲官方紀錄,並無法清楚交代說明1960年代省文獻會究竟具體提供了那些開放應用。近日則在幾份文書上,找到了相關的紀錄。

事實上,省文獻會接收總督府檔案後,即有零星接受民眾或官方諮詢應用紀錄,但直到方家慧接任主任委員後,才將此一工作當成政策推動。因此,在方家慧回憶錄《浮生紀實》中有提及:「開放日據時期檔案,供民眾查詢。」(註2)此與王世慶口述:「接受我的建議,不妨仿效美國國會圖書館,提供民眾諮詢的功能,他在1963年(民國52年)登報,告知民眾,省文獻會有此服務。」兩者所敘時間點大致相同。(註3)

在王世慶口述中也提及何以會做出此一建議:「閱讀有關論著後,讓我見識到美國檔案館,對檔案管理及服務完善的制度,令使用者感到方便,我便引進這項制度。」(註4)1963年4月份省文獻會之文獻研究會由王世慶主講,他以「文獻資料的整理和保存」為題,一部分即說明了美國文獻陳列館(National Archives of United States)的運作,其中提及:「當這些人在陳列室參觀時,有一部分美國公民則在該大廈之其他貯存室中尋求他們的答案,其中有的學術研究者準備寫論文,有的業餘家譜學家正在編訂家譜,有些政府法律人員,希望從往日的判例中解答他們的疑問。」(註5)雖與上述「美國國會圖書館」、「美國檔案館」所記不同,但對他山之石描述,則為詳盡。

從現存檔案公文書來看,在王世慶演講的當月1日,省文獻會以文整字第0267號函行文各縣市政府,推動了類似上述美國檔案機構的制度,並附有申請表兩份。(註6)但年代久遠,原函可能僅剩高雄市政府仍保有原高雄縣政府的存檔,其餘多已依規銷毀,甚難窺見。不過,由現存資料仍可得知,各地政府接獲該函後處理方式,不盡相同,其中至少雲林縣、臺中縣與臺南縣將此一函文,轉為公告,並刊載於地方政府公報;《臺中縣政府公報》甚至在其上註明「令各鄉鎮公所,不另發文」,亦即未再行文給各鄉鎮公所;(註7)嘉義縣政府則於4月11日以嘉府宗秘獻字第17309號函行文轉發給該縣各鄉鎮市公所,並以副本副知臺灣省文獻委員會,此一函文目前尚保留於本館與嘉義縣鹿草鄉公所。(註8)

省文獻會隨即於4月5日以文整字第0283號函公告,並刊載於次(6)日《臺灣新生報》,如《王世慶先生訪問紀錄》中所述:「更在《臺灣新生報》刊登省文獻會可替外界查詢資料的公告。」(註9)

然而在公告刊登的前兩(4)日,至少在《民聲日報》與《徵信新聞報》(註10)已披露了此一信息。《徵信新聞報》所載內容較簡潔,約僅百餘字,《民聲日報》相對較為詳盡,亦可明顯見兩者的其他差異,例如《民聲日報》標題即為「藏書」,而非「檔案」,而典藏件數量方面,《民聲日報》記為5萬8千餘冊,《徵信新聞報》則為5萬。

因此,由上述這些文獻上所刊載內容,可以清楚了解當時省文獻會公開開放之文獻查詢內容範圍。筆者簡單整理所載各檔案(圖書)與案件範疇如下:

一、《臺灣總督府檔案》:公務員任免案、醫師藥劑師及助產士執照案、土地房屋案、寺廟案、山林原野放領放租案、申請鑛區案、抗日義士事蹟案。

二、臺灣省公賣局日據時代文卷:公賣局員工繳納共濟組合會費案。

三、《臺灣總督府府報》、各州、市報:府州市立中等以上學校及練習所入學畢業(結業)名單。

四、《臺灣總督府府報》:財團法人登記案、各種檢定考試合格者名單、公教人員任免陞調令、公職人員派令或當選公告、鑛業用土地使用案、公教人員改姓名案。

五、臺灣總督府及所屬官署職員錄:公教人員服務資歷案。

六、《臺灣私法》、臨時舊慣調查會調查報告書:臺灣私法有關繼承案。

而上述這些範疇中,註記過去文獻會已接受諮詢包括:醫師藥劑師及助產士執照案、抗日義士事蹟案、公賣局員工繳納共濟組合會費案、財團法人登記案、各種檢定考試合格者名單、公教人員任免陞調令、公教人員服務資歷案、臺灣私法有關繼承案。大致而言,這些範疇仍在延續原本公文書價值。

這些範圍也約略與4月4日《民聲日報》報導大致相同,但註有檔案(圖書)名稱,顯示當時省文獻會人員對這些資料出自何套檔案或何書有一定的掌握,已歸納出何類案件應由哪項檔案或圖書資料先行查閱。

依據該會1963年7月份第1次業務會報指示:「有關人民權益案辦理情形,應向上級報告,或向報章批露等因」,該會另外「起草新聞稿一份」,預定「分送本(筆者按:臺北)市各日晚報、臺中市民聲日報、臺南市中華日報南部版、高雄市臺灣新聞報及花蓮市東臺灣日報等」刊登。然而,此份新聞稿,尚未見報刊轉載之內容。

省文獻會亦於1963年7月23日文整字第0998號依上述業務會報指示,函報省民政廳,有關該會人民權益案辦理情形,提及:「除逕到會借閱者外,所受理之查詢案件,計有57件,內有關公教人員在日據時期之服務資歷案54件,本省抗日義士事蹟案、明寧靖王資料案,暨本省在日據時期戶籍登記及習慣上過房子,螟蛉子與養子之分別案各1件,均據所藏之文獻資料,臺灣總督府及所屬官署職員錄、臺灣總督府檔案、臨時舊慣調查會調查報告書、清代府縣志等,均予迅速查復,民眾獲益甚多。」(註11)

就現有檔案來看,以公教人員之相關資歷或任職查詢,本館現典藏歷史檔案,計從1962年至1970年共保存有39卷;尚有公文屬性之現行檔案,自1971年至1992年推估應尚有500件以上。但自1986年後,每年件數粗估已不到10件,1992年更僅剩1件查詢。然而,前來查詢者,應遠較目前保留檔案數為多,例如以日治齒科醫師查詢為例,王世慶曾提及,莊燈、李俊德(註12)等人,前來查詢日據時期齒科醫師相關紀錄,但筆者僅找到1976年有人查詢佐藤齒科醫院紀錄,其餘諸多齒科醫生履歷查詢,尚未獲見。

事實上,如前述或由王世慶1963年〈文獻資料的整理和保存〉(註13)一文顯示,民眾或機關申請應用內容,遠遠超過上述範疇,例如國立中央、故宮博物院聯合管理處詢問劉永福發行臺灣官銀票、鐵路局查詢彰化國姓井資料等等。而由該文亦得知,「逕到會借閱者」包括了大學教授、外國學者、研究生、電影製片廠、記者……等等。這些非為上述特定範疇前來查閱者,所查資料應更五花八門,天馬行空,顯示了省文獻會當時在「臺灣史」領域的專業權威。相較公報刊載的限定範疇,這些非特定查詢者,他們是否皆能如願以償,因缺乏公文書紀錄,無法逐一了解。

而這些1960年代開放應用情事在後來〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉(註14)一文中,並未被提及;加以時光久遠,人事皆非,詳情幾乎已無法可考。但現所留這些公文書資料,恰可略知當時省文獻會檔案開放應用政策。

誠如王世慶所謂:「昔日在獻堂、純青、熊祥及騰嶽先生等前輩主持時,省文獻會都是默默在做事,甚少對外舉辦一些活動,外界也不了解省文獻會到底做了什麼事。直到方家慧先生來省文獻會主政之後,省文獻會才開始有所謂的公關形象出現,參與外界的活動。」(註15)省文獻會「公關化」下,塑造了「為民服務」形象;但亦如王世慶所言:「在時局未如今日開放的情況下」,學者專家前來「借敏感的文獻」(註16)或許仍是我們從僅有的文獻中,無法完全了解的部分。

註釋:

註1:張家榮,〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉,收入洪健榮、蔡龍保、林佩欣主編,《既開風氣亦為師:王世慶先生與臺灣文獻研究》(新北:國立臺北大學,2023年11月),頁69-114。

註2:方家慧,《浮生紀實》(無出版項),頁56。

註3:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》(臺北:中央研究院近代史研究所,2003年),頁173-174。惟筆者於〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉一文誤植為「國家圖書館」。

註4:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

註5:王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,《臺灣文獻季刊》,第14卷第4期(1963年12月),頁234-235。

註6:「為抄發臺灣省文獻委員會所藏人民權益卷表一份暨申請書格式二種,令希知照並轉知所轄人民週知。」(1952-04-16),〈一般整理業務案件〉,《臺灣省文獻委員會檔案》,國史館臺灣文獻館,檔號:0052/6216/001/0001/003。

註7:〈令各鄉鎮公所為抄發文獻委員會所藏文獻資料有關人民權益案卷表暨申請書格式等轉希知照〉,《臺中縣政府公報》,52年夏字第7期(1963年4月15日),頁31-33。

註8:「為抄發臺灣省文獻委員會所藏人民權益卷表一份暨申請書格式二種,令希知照並轉知所轄人民週知。」(1952-04-16),《臺灣省文獻委員會檔案》。

註9:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

註10:〈省文獻會資料 可供借閱參考〉,《徵信新聞報》,1963年4月4日,2版、〈省文獻會藏書,歡迎借閱參攷〉,《民聲日報》, 1963年4月4日,2版。

註11:「呈報查復有關臺灣省人民權益案辦理情形。」(1963年7月23日),〈一般整理業務案件〉,《臺灣省文獻委員會檔案》,國史館臺灣文獻館,檔號:0052/6216/001/0001/012。

註12:參見許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134、王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,頁238。

註13:王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,頁238。

註14:王世慶,〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉,《臺灣文獻季刊》,第60卷第1期(2009年3月),頁537-552。

註15:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁173-174。

註16:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

參考文獻:

1.檔案

《臺灣省文獻委員會檔案》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

0052/6216,〈一般整理業務案件〉。

2.期刊、報紙、公報

《民聲日報》,1963年。

《臺中縣政府公報》,1963年。

《徵信新聞報》,1963年。

3.專書

方家慧。《浮生紀實》。無出版項。

許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》。臺北:中央研究院近代史研究所,2003年。

4.期刊論文

王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,《臺灣文獻季刊》,第14卷第4期(臺北:臺灣省文獻委員會,1963年12月),頁233-238。

王世慶,〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉,《臺灣文獻季刊》,第60卷第1期(南投:國史館臺灣文獻館,2009年3月),頁537-552。

張家榮,〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉,收入洪健榮、蔡龍保、林佩欣主編,《既開風氣亦為師:王世慶先生與臺灣文獻研究》(新北:國立臺北大學,2023年11月),頁69-114。

2025年2月份編目上架圖書

2025年2月份編目上架之圖書計20種29冊、期刊計24種30冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

2025年2月份編目上架之圖書計20種29冊、期刊計24種30冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

《臺南市政五年》

編輯:臺南市政府

出版單位:臺南市政府

出版日期:1950年

索書號:677.961 / 4010 / 1950

編輯:臺南市政府

出版單位:臺南市政府

出版日期:1950年

索書號:677.961 / 4010 / 1950

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |