臺灣人‧臺灣事

1960年代臺灣省文獻委員會日治時期人民權益相關檔案的開放應用

文/張家榮/本館編輯組編纂有關臺灣省文獻委員會(以下簡稱省文獻會)典藏日治時期《臺灣總督府檔案》等檔案文獻在1960年代開放應用問題,筆者曾於〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉(註1)一文做過討論。但當時礙於筆者未尋獲官方紀錄,並無法清楚交代說明1960年代省文獻會究竟具體提供了那些開放應用。近日則在幾份文書上,找到了相關的紀錄。

事實上,省文獻會接收總督府檔案後,即有零星接受民眾或官方諮詢應用紀錄,但直到方家慧接任主任委員後,才將此一工作當成政策推動。因此,在方家慧回憶錄《浮生紀實》中有提及:「開放日據時期檔案,供民眾查詢。」(註2)此與王世慶口述:「接受我的建議,不妨仿效美國國會圖書館,提供民眾諮詢的功能,他在1963年(民國52年)登報,告知民眾,省文獻會有此服務。」兩者所敘時間點大致相同。(註3)

在王世慶口述中也提及何以會做出此一建議:「閱讀有關論著後,讓我見識到美國檔案館,對檔案管理及服務完善的制度,令使用者感到方便,我便引進這項制度。」(註4)1963年4月份省文獻會之文獻研究會由王世慶主講,他以「文獻資料的整理和保存」為題,一部分即說明了美國文獻陳列館(National Archives of United States)的運作,其中提及:「當這些人在陳列室參觀時,有一部分美國公民則在該大廈之其他貯存室中尋求他們的答案,其中有的學術研究者準備寫論文,有的業餘家譜學家正在編訂家譜,有些政府法律人員,希望從往日的判例中解答他們的疑問。」(註5)雖與上述「美國國會圖書館」、「美國檔案館」所記不同,但對他山之石描述,則為詳盡。

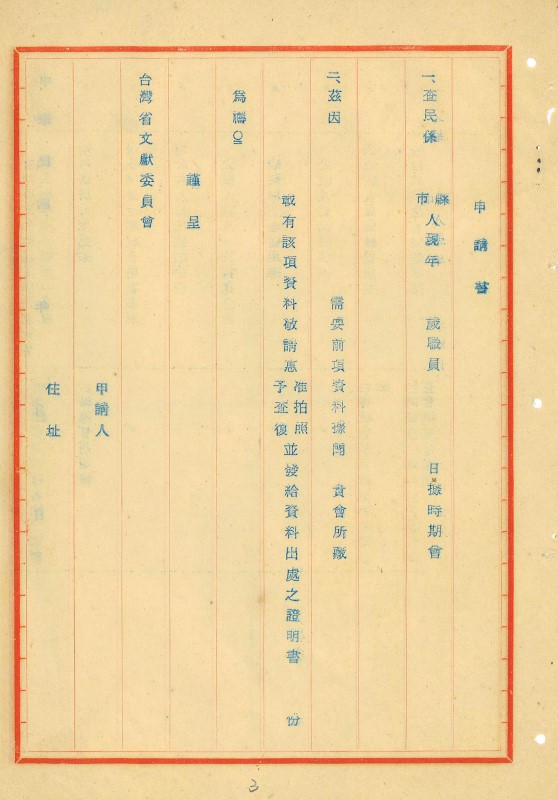

從現存檔案公文書來看,在王世慶演講的當月1日,省文獻會以文整字第0267號函行文各縣市政府,推動了類似上述美國檔案機構的制度,並附有申請表兩份。(註6)但年代久遠,原函可能僅剩高雄市政府仍保有原高雄縣政府的存檔,其餘多已依規銷毀,甚難窺見。不過,由現存資料仍可得知,各地政府接獲該函後處理方式,不盡相同,其中至少雲林縣、臺中縣與臺南縣將此一函文,轉為公告,並刊載於地方政府公報;《臺中縣政府公報》甚至在其上註明「令各鄉鎮公所,不另發文」,亦即未再行文給各鄉鎮公所;(註7)嘉義縣政府則於4月11日以嘉府宗秘獻字第17309號函行文轉發給該縣各鄉鎮市公所,並以副本副知臺灣省文獻委員會,此一函文目前尚保留於本館與嘉義縣鹿草鄉公所。(註8)

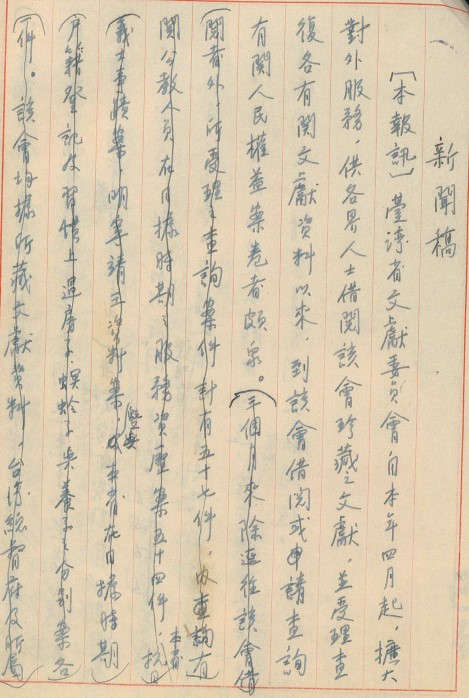

省文獻會隨即於4月5日以文整字第0283號函公告,並刊載於次(6)日《臺灣新生報》,如《王世慶先生訪問紀錄》中所述:「更在《臺灣新生報》刊登省文獻會可替外界查詢資料的公告。」(註9)

然而在公告刊登的前兩(4)日,至少在《民聲日報》與《徵信新聞報》(註10)已披露了此一信息。《徵信新聞報》所載內容較簡潔,約僅百餘字,《民聲日報》相對較為詳盡,亦可明顯見兩者的其他差異,例如《民聲日報》標題即為「藏書」,而非「檔案」,而典藏件數量方面,《民聲日報》記為5萬8千餘冊,《徵信新聞報》則為5萬。

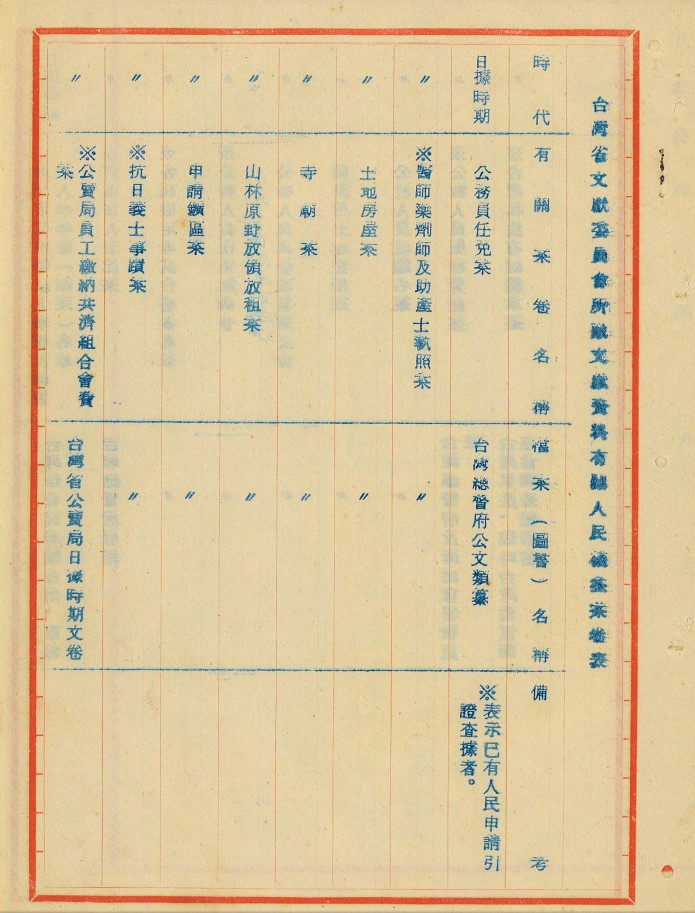

因此,由上述這些文獻上所刊載內容,可以清楚了解當時省文獻會公開開放之文獻查詢內容範圍。筆者簡單整理所載各檔案(圖書)與案件範疇如下:

一、《臺灣總督府檔案》:公務員任免案、醫師藥劑師及助產士執照案、土地房屋案、寺廟案、山林原野放領放租案、申請鑛區案、抗日義士事蹟案。

二、臺灣省公賣局日據時代文卷:公賣局員工繳納共濟組合會費案。

三、《臺灣總督府府報》、各州、市報:府州市立中等以上學校及練習所入學畢業(結業)名單。

四、《臺灣總督府府報》:財團法人登記案、各種檢定考試合格者名單、公教人員任免陞調令、公職人員派令或當選公告、鑛業用土地使用案、公教人員改姓名案。

五、臺灣總督府及所屬官署職員錄:公教人員服務資歷案。

六、《臺灣私法》、臨時舊慣調查會調查報告書:臺灣私法有關繼承案。

而上述這些範疇中,註記過去文獻會已接受諮詢包括:醫師藥劑師及助產士執照案、抗日義士事蹟案、公賣局員工繳納共濟組合會費案、財團法人登記案、各種檢定考試合格者名單、公教人員任免陞調令、公教人員服務資歷案、臺灣私法有關繼承案。大致而言,這些範疇仍在延續原本公文書價值。

這些範圍也約略與4月4日《民聲日報》報導大致相同,但註有檔案(圖書)名稱,顯示當時省文獻會人員對這些資料出自何套檔案或何書有一定的掌握,已歸納出何類案件應由哪項檔案或圖書資料先行查閱。

依據該會1963年7月份第1次業務會報指示:「有關人民權益案辦理情形,應向上級報告,或向報章批露等因」,該會另外「起草新聞稿一份」,預定「分送本(筆者按:臺北)市各日晚報、臺中市民聲日報、臺南市中華日報南部版、高雄市臺灣新聞報及花蓮市東臺灣日報等」刊登。然而,此份新聞稿,尚未見報刊轉載之內容。

省文獻會亦於1963年7月23日文整字第0998號依上述業務會報指示,函報省民政廳,有關該會人民權益案辦理情形,提及:「除逕到會借閱者外,所受理之查詢案件,計有57件,內有關公教人員在日據時期之服務資歷案54件,本省抗日義士事蹟案、明寧靖王資料案,暨本省在日據時期戶籍登記及習慣上過房子,螟蛉子與養子之分別案各1件,均據所藏之文獻資料,臺灣總督府及所屬官署職員錄、臺灣總督府檔案、臨時舊慣調查會調查報告書、清代府縣志等,均予迅速查復,民眾獲益甚多。」(註11)

就現有檔案來看,以公教人員之相關資歷或任職查詢,本館現典藏歷史檔案,計從1962年至1970年共保存有39卷;尚有公文屬性之現行檔案,自1971年至1992年推估應尚有500件以上。但自1986年後,每年件數粗估已不到10件,1992年更僅剩1件查詢。然而,前來查詢者,應遠較目前保留檔案數為多,例如以日治齒科醫師查詢為例,王世慶曾提及,莊燈、李俊德(註12)等人,前來查詢日據時期齒科醫師相關紀錄,但筆者僅找到1976年有人查詢佐藤齒科醫院紀錄,其餘諸多齒科醫生履歷查詢,尚未獲見。

事實上,如前述或由王世慶1963年〈文獻資料的整理和保存〉(註13)一文顯示,民眾或機關申請應用內容,遠遠超過上述範疇,例如國立中央、故宮博物院聯合管理處詢問劉永福發行臺灣官銀票、鐵路局查詢彰化國姓井資料等等。而由該文亦得知,「逕到會借閱者」包括了大學教授、外國學者、研究生、電影製片廠、記者……等等。這些非為上述特定範疇前來查閱者,所查資料應更五花八門,天馬行空,顯示了省文獻會當時在「臺灣史」領域的專業權威。相較公報刊載的限定範疇,這些非特定查詢者,他們是否皆能如願以償,因缺乏公文書紀錄,無法逐一了解。

而這些1960年代開放應用情事在後來〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉(註14)一文中,並未被提及;加以時光久遠,人事皆非,詳情幾乎已無法可考。但現所留這些公文書資料,恰可略知當時省文獻會檔案開放應用政策。

誠如王世慶所謂:「昔日在獻堂、純青、熊祥及騰嶽先生等前輩主持時,省文獻會都是默默在做事,甚少對外舉辦一些活動,外界也不了解省文獻會到底做了什麼事。直到方家慧先生來省文獻會主政之後,省文獻會才開始有所謂的公關形象出現,參與外界的活動。」(註15)省文獻會「公關化」下,塑造了「為民服務」形象;但亦如王世慶所言:「在時局未如今日開放的情況下」,學者專家前來「借敏感的文獻」(註16)或許仍是我們從僅有的文獻中,無法完全了解的部分。

註釋:

註1:張家榮,〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉,收入洪健榮、蔡龍保、林佩欣主編,《既開風氣亦為師:王世慶先生與臺灣文獻研究》(新北:國立臺北大學,2023年11月),頁69-114。

註2:方家慧,《浮生紀實》(無出版項),頁56。

註3:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》(臺北:中央研究院近代史研究所,2003年),頁173-174。惟筆者於〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉一文誤植為「國家圖書館」。

註4:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

註5:王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,《臺灣文獻季刊》,第14卷第4期(1963年12月),頁234-235。

註6:「為抄發臺灣省文獻委員會所藏人民權益卷表一份暨申請書格式二種,令希知照並轉知所轄人民週知。」(1952-04-16),〈一般整理業務案件〉,《臺灣省文獻委員會檔案》,國史館臺灣文獻館,檔號:0052/6216/001/0001/003。

註7:〈令各鄉鎮公所為抄發文獻委員會所藏文獻資料有關人民權益案卷表暨申請書格式等轉希知照〉,《臺中縣政府公報》,52年夏字第7期(1963年4月15日),頁31-33。

註8:「為抄發臺灣省文獻委員會所藏人民權益卷表一份暨申請書格式二種,令希知照並轉知所轄人民週知。」(1952-04-16),《臺灣省文獻委員會檔案》。

註9:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

註10:〈省文獻會資料 可供借閱參考〉,《徵信新聞報》,1963年4月4日,2版、〈省文獻會藏書,歡迎借閱參攷〉,《民聲日報》, 1963年4月4日,2版。

註11:「呈報查復有關臺灣省人民權益案辦理情形。」(1963年7月23日),〈一般整理業務案件〉,《臺灣省文獻委員會檔案》,國史館臺灣文獻館,檔號:0052/6216/001/0001/012。

註12:參見許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134、王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,頁238。

註13:王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,頁238。

註14:王世慶,〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉,《臺灣文獻季刊》,第60卷第1期(2009年3月),頁537-552。

註15:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁173-174。

註16:許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》,頁134。

參考文獻:

1.檔案

《臺灣省文獻委員會檔案》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

0052/6216,〈一般整理業務案件〉。

2.期刊、報紙、公報

《民聲日報》,1963年。

《臺中縣政府公報》,1963年。

《徵信新聞報》,1963年。

3.專書

方家慧。《浮生紀實》。無出版項。

許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,丘慧君紀錄,《王世慶先生訪問紀錄》。臺北:中央研究院近代史研究所,2003年。

4.期刊論文

王世慶,〈文獻資料的整理保存〉,《臺灣文獻季刊》,第14卷第4期(臺北:臺灣省文獻委員會,1963年12月),頁233-238。

王世慶,〈六十年來臺灣總督府公文類纂的保管、整理、編譯、運用和研究〉,《臺灣文獻季刊》,第60卷第1期(南投:國史館臺灣文獻館,2009年3月),頁537-552。

張家榮,〈王世慶先生對《臺灣總督府檔案》的介紹、管理與研究〉,收入洪健榮、蔡龍保、林佩欣主編,《既開風氣亦為師:王世慶先生與臺灣文獻研究》(新北:國立臺北大學,2023年11月),頁69-114。

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |