悅讀檔案

坐鐵枝路,遊臺灣《臺灣鐵道旅行案內》

文/林惠婷/本館整理組行政助理《臺灣鐵道旅行案內》

臺灣總督府交通局鐵道部編輯

臺灣日日新報出版

昭和5年7月30日出版(西元1930年)

鐵路對現代社會來說,是一種不可或缺的大眾運輸交通工具。不論是上班、上課的短程距離搭載,或是旅行、觀光、逢年過節返家的長途距離搭載,一般民眾時常都會利用鐵路來做為交通工具。在倡導節能減碳的這個時代,鐵路也成為許多人出門首選的交通手段之一。本次要介紹的舊籍是臺灣日治時期出版之昭和5年版《臺灣鐵道旅行案內》,由臺灣總督府交通局鐵道部編寫,就是當時利用鐵路在臺灣推展觀光的一本旅行手冊。

清朝光緒年間,首任臺灣巡撫劉銘傳於光緒13年(西元1887年)起在臺開通鐵路。其後日治時期時臺灣成為日本殖民地,臺灣總督府下令自明治32年起至明治41年止(西元1899-1908年)進行為期十年的南北縱貫鐵路計畫,之後其他線道也陸續完成開通或修築改道工事。在書中也提到,當時線路完工後的官設鐵道總長約有548英里的距離,再加上私設鐵道、手推車軌道,儼然形成了臺灣的一大交通網。

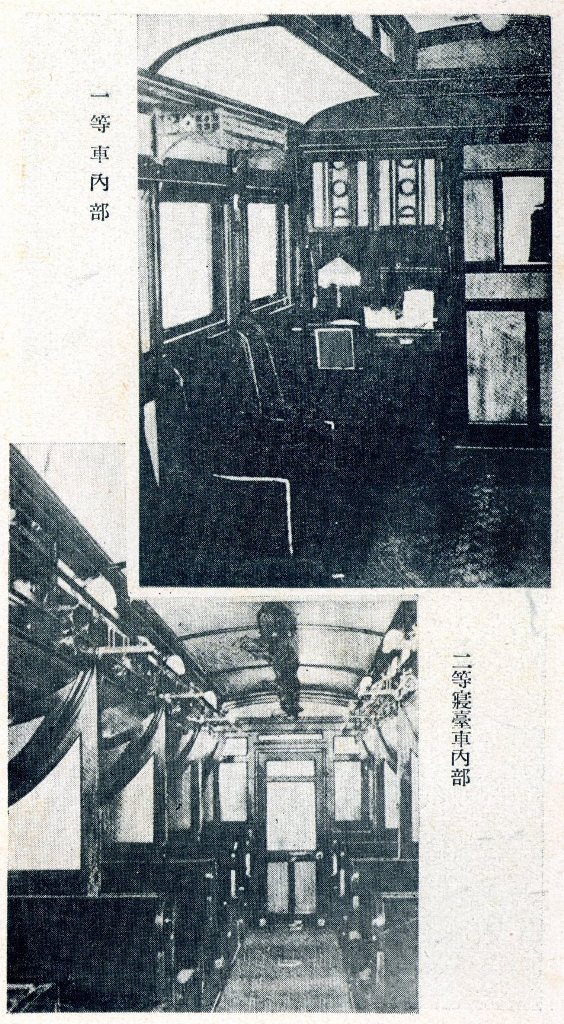

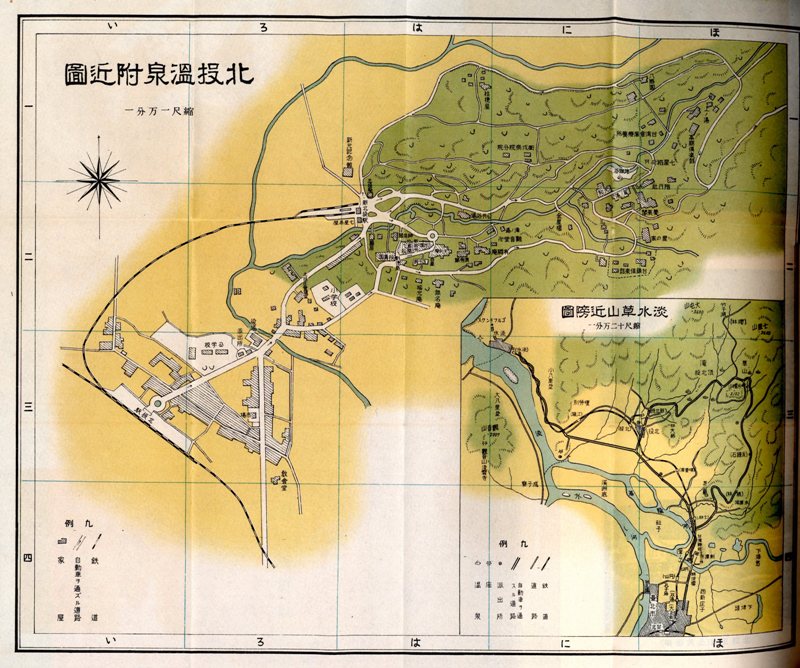

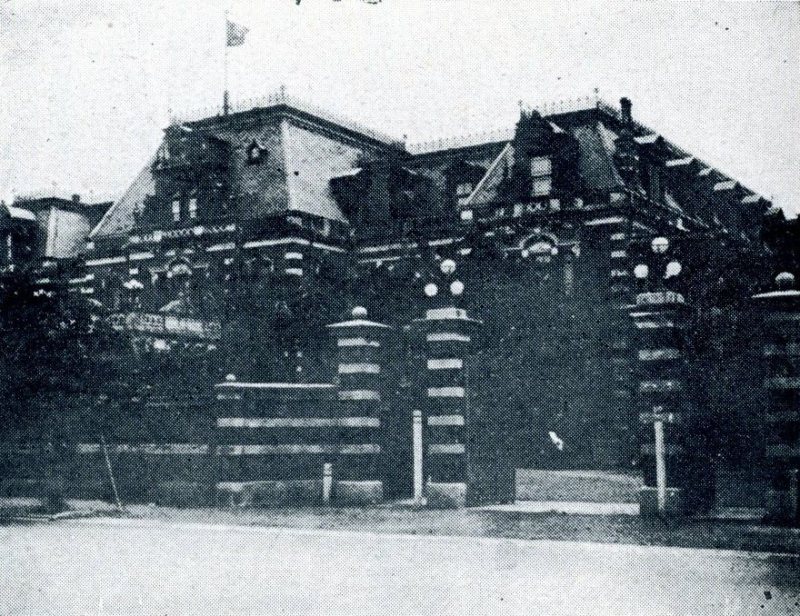

《臺灣鐵道旅行案內》雖只有一手大小,但厚達316頁的內容相當豐富,主要分為臺灣島內介紹、各線路導覽、鐵道營業案內三大部分,書中還收錄有臺灣各地風俗景色照片及各市街導覽地圖。書中索引詞以日文いろは字母順序排列,並將旅遊導覽以八大類區分,也就是當時臺灣鐵路的八大線路:縱貫線、海岸線、潮州線、宜蘭線、平溪線、淡水線、集集線、臺東線;線路項下則介紹各沿線車站及其周邊介紹,包括有各車站所提供之服務項目、車站運作、推薦住宿旅館、餐廳、娛樂場所、名產、當地歷史背景簡介、官方機關(銀行、郵局、學校)、公司行號、交通手段、價格表、附近設施導覽等解說,一應俱全。值得一提的是,在書中出現的車站名、地名或人名等名詞皆會詳細標注日文音譯,方便日人旅客瞭解。但與現在音譯方式不盡相同的發音,讀來也有幾分逗趣。由這些編排內容可以得知,此旅遊手冊實為當時想吸引內地日人或在臺日人遊覽觀光而出版之書籍。

本書最主要的功能在於鐵路沿線觀光,而與現代旅遊書籍稍有不同的是,本導覽書介紹涵蓋臺灣的地理氣候、生物、產業、教育、文化節慶等內容,從北到南概括至名勝名產的歷史背景或起源都有記載,如臺灣的水果鳳梨、西瓜、文旦或木材、製帽、煤炭產業等,非常的周全。另外西元1927年臺灣日日新報舉辦票選選出的「臺灣八景十二勝」也記載於書中,北投草山(今陽明山)、八卦山、虎頭埤、旗山等地之列舉皆引人入勝。圖文之外襯托臺灣民謠、旅遊的詩歌或原住民傳說故事,在在印證了當時臺灣的風俗民情。如其中有一首由德富蘇峰所作『登阿里山』短詩吟道:

登々七十二洞門。古檜喬杉半斧痕。

寄語山靈謾莫恨。向榮新樹沿道蕃。

另外『恆春八景』的詩中也道出當時的臺灣美景:

猫鼻龜蛇峠海邊。三臺高聳入雲顛。

龍吟雨化潭心月。虎嘯風清岬口煙。

牛背躬耕歸野徑。馬鞍誰肯出鹿鞭。

千秋洞裹猴聲壯。雄鎮東南半壁天。

一本周全詳細的導覽手冊,帶出了當時臺灣鐵路完成之後一個又一個的產業發展及人文光景,更顯現出日本政府想鼓吹日人遊臺的願望。撇開當時內地人在臺觀光及鐵路建造背後所隱藏的陰影,對於當時的日人來說,此書可說是認識臺灣的入門手冊,真是「一冊在手,樂趣無窮」。但就算觀光帶動了當時臺灣的產業發展,當筆者看到文中日人坐臺灣鐵枝路帶的「伴手禮」水牛角、鹿角、珊瑚都名列其中,在現今提倡保育自然生態的大環境中看來,心中還是難免不勝唏噓啊!

國史館臺灣文獻館

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有, All Rights Reserved. 發 行 人 / 謝嘉梁 行政指導 / 林金田 總 編 輯 / 劉澤民 執行編輯 / 洪士耕 編輯小組 / 林志祥 邱滿英 鐘登崇 黃淑惠 黃啟泰 謝東勝 王嵐渝 蔣美貞 洪明河 華香安 劉俊良 館址:54043南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有, All Rights Reserved. 發 行 人 / 謝嘉梁 行政指導 / 林金田 總 編 輯 / 劉澤民 執行編輯 / 洪士耕 編輯小組 / 林志祥 邱滿英 鐘登崇 黃淑惠 黃啟泰 謝東勝 王嵐渝 蔣美貞 洪明河 華香安 劉俊良 館址:54043南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/