悅讀檔案

早期臺灣省政府的災害救濟介紹

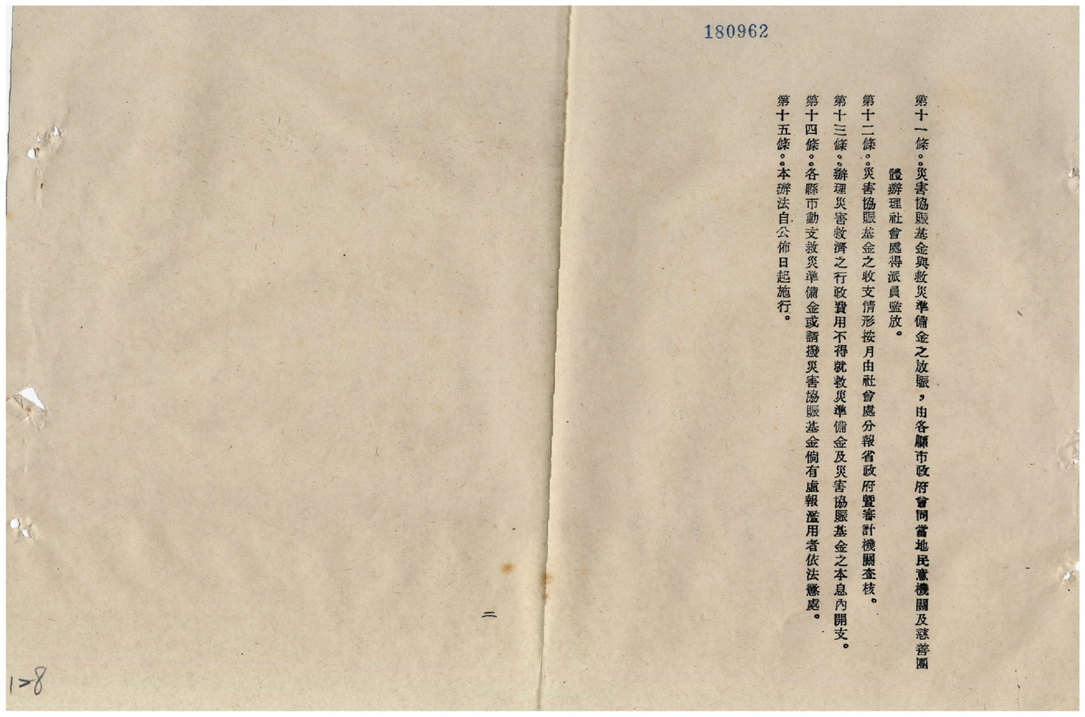

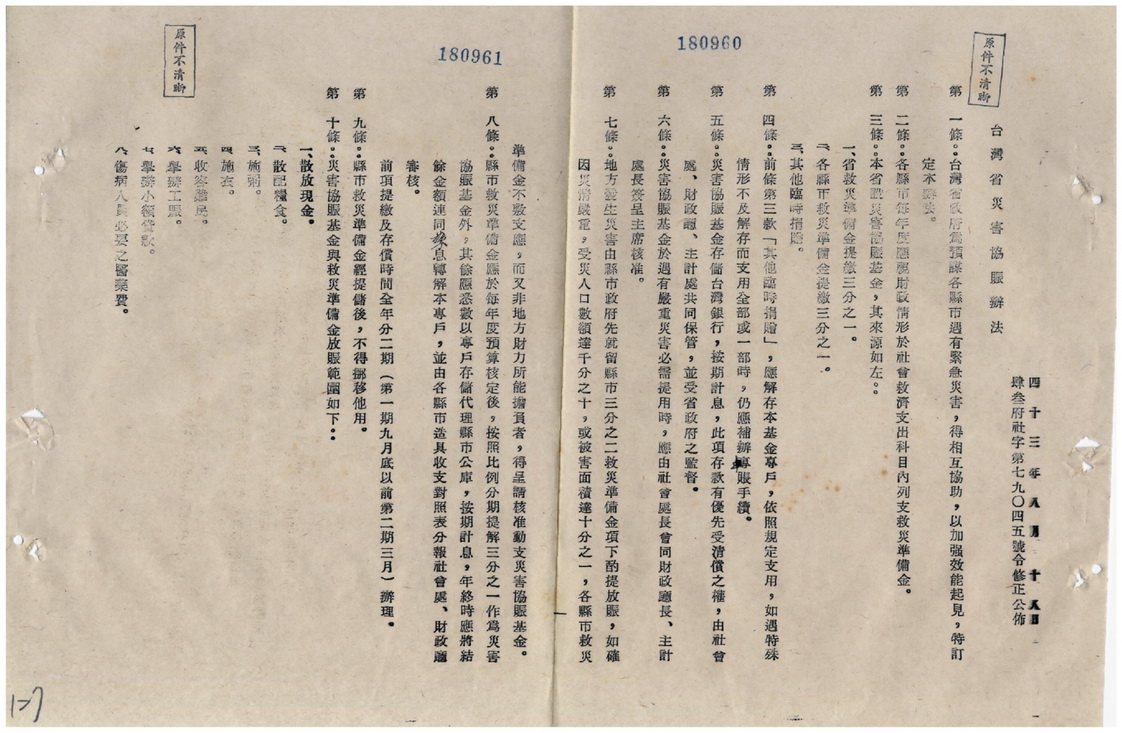

文/黃素慧/本館整理組研究助理臺灣省政府於民國37年3月制定「災害協賑辦法」(經民國39年;民國43年修訂;民國49年廢止),開始針對縣市政府遇緊急災害時,如何對人民提供協助(發放現金、配糧、施粥、施衣、收容難民、舉辦工賑)。災害協賑辦法規定,其災害協賑基金是由省政府及縣市政府各提繳救災準備金的三分之一作為運作的基金。

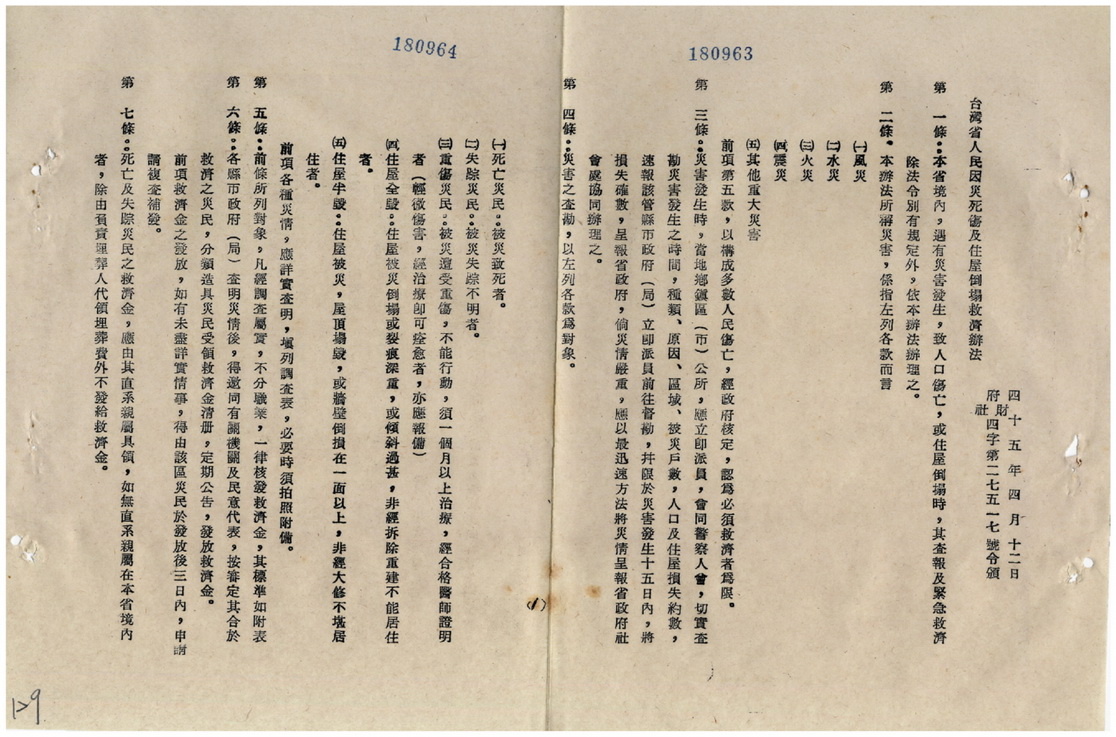

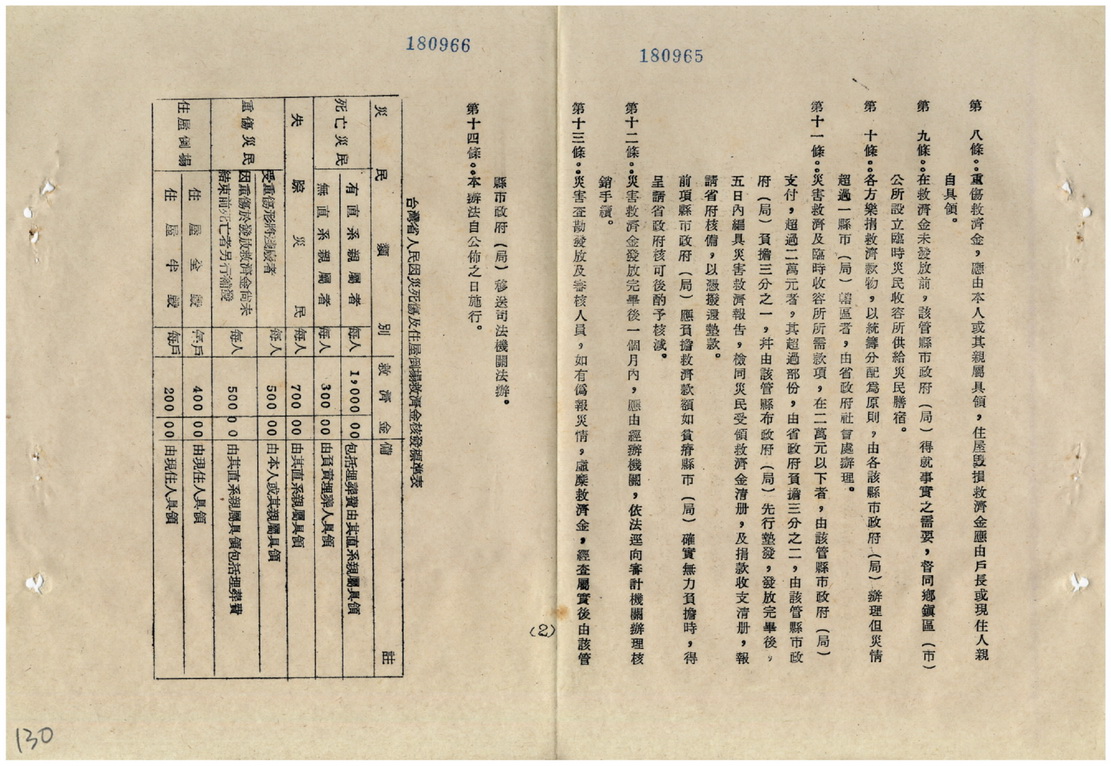

臺灣省政府另於民國45年4月頒布「臺灣省人民因災死傷及民間房屋因災倒塌救濟辦法」較詳細規定所謂的災害是指風、水、火、震及其他重大災害等,並確定救濟金發放標準,因災死亡發放1000元給直系親屬、失蹤700元、受傷500元、房屋全倒400元、半倒200元的救濟金。

民國52年12月17日 「臺灣省天然災害防救及善後處理辦法」之制定,整合當時已施行的「臺灣省人民因災死傷及民間房屋因災倒塌救濟辦法」、「臺灣省防颱救災查報辦法」、「各縣市防颱災指揮中心設置辦法」、「災後物資供應」等救災辦法,內容分為4章,共68條規定(經四次提案修訂,最後一次於民國80年提出)。「臺灣省天然災害防救及善後處理辦法」,乃成為臺灣省政府面對天然災害時的處理依據,除統一縣市政府面對災害處理及查報的流程外,亦包括救濟金發放標準。

除了救濟辦法的制定,省府更制定「防颱手冊」予縣市政府,內容包含:1「臺灣省氣象報告發佈聯繫辦法」、2「臺灣省各縣市堤防搶救辦法」、3「洪汛期間水利局各工程處及各縣市政府(局)應行準備辦理事項」、4「水利局水災工程搶修完畢後仍應注意防汛事項」、5「臺灣省人民因災死傷及住屋倒塌救濟辦法」、6「臺灣省防颱運動宣傳週實施辦法草案」、7「蒲福氏風級標準表」。災害發生時,以地方縣市政府為主,進行災害搶救及連繫,此外視災害情況,申請軍方協助,由地方駐軍於災害發生時進行搶救、搶險、搶修、搶運等四項工作。此項提議於民國54年6月14日制定「臺灣省天然災害申請國軍支援作業手冊」,軍方成為地方政府災害搶救的重要助力。

前述「臺灣省天然災害防救及善後處理辦法」及「臺灣省天然災害申請國軍支援作業手冊」,成為縣市政府對於天然災害處理的基本原則,及依災害程度請求軍方協助救災、災後省府或中央財政上協助的依據。天然災害的發生以颱風災害最為頻繁,颱風災害的處置為臺灣省政府制定災害處理辦法中很重要的一環,且針對不同的重大颱風災害,再制定其他救助的措施。這些措施也成為修訂處理辦法的重要經驗。

國史館臺灣文獻館

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館 址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人:林金田 行政指導:廖志明 總 編 輯:劉澤民 執行編輯:林志祥 編輯小組:邱滿英 鐘登崇 黃淑惠 黃啟泰 謝東勝 王嵐渝 蔣美貞 洪明河

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館 址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人:林金田 行政指導:廖志明 總 編 輯:劉澤民 執行編輯:林志祥 編輯小組:邱滿英 鐘登崇 黃淑惠 黃啟泰 謝東勝 王嵐渝 蔣美貞 洪明河