悅讀檔案

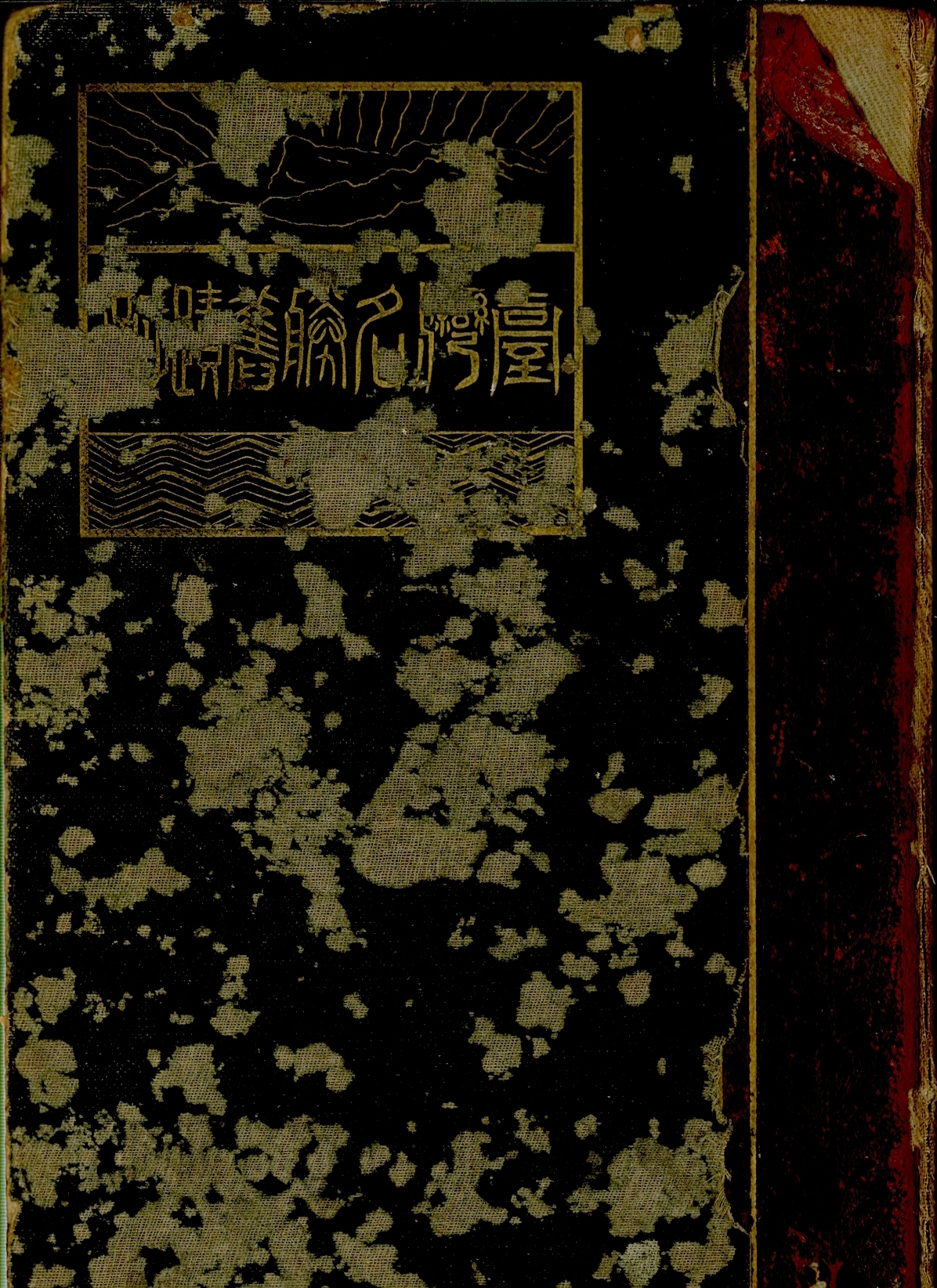

臺灣名勝舊蹟誌

文/郭淳瑜/整理組研究助理作者 杉山靖憲(主編)

出版日期 大正5(1916)年4月18日

出版單位 臺灣總督府

明治44(1911)年,日本本土開始關心史蹟及天然紀念物的保存,日本貴族院向帝國議會提出保存史蹟及天然紀念物的建議案。雖然「史蹟名勝天然紀念物保存法」至大正8(1919)年才制訂通過並於日本本土施行,大正11(1922)年開始施行於殖民地臺灣,但此建議案的推行促成了《臺灣名勝舊蹟誌》的編纂,於本書前言明確提及。

大正5(1916)年,日本統治殖民地臺灣20週年,於臺北舉行「臺灣勸業共進會」展覽會及慶祝活動,以宣揚臺灣總督府治臺20年之成果。《臺灣名勝舊蹟誌》的發行,其內容正可彰顯殖民政府對殖民地臺灣的舊有文化之重視並妥善保存、維護,無疑是配合此展覽會所不可或缺之宣傳品。

本書之發行雖刻意配合「臺灣勸業共進會」的舉行時間,但並非急就章所完成。除開宗明義所言受帝國議會建議案所影響外,自明治29(1896)年,首任臺灣總督樺山資紀便頒布『有關本島既有社寺保護』諭告。明治31(1898)年總督府進行『兵營及其他使用之社寺廟宇調查』,對充當兵營或政府機關使用之社寺廟宇進行清查。自明治33(1900)年所開始的『舊慣調查』,亦包括了建築部分,明治40(1907)年臺灣總督府派安江正直調查歷史建築的史料,並於該年11月上呈調查報告《復命書》。在本書編修之前,臺灣總督府為殖民統治所行之諸項措施,便已建置了豐富的調查資料。

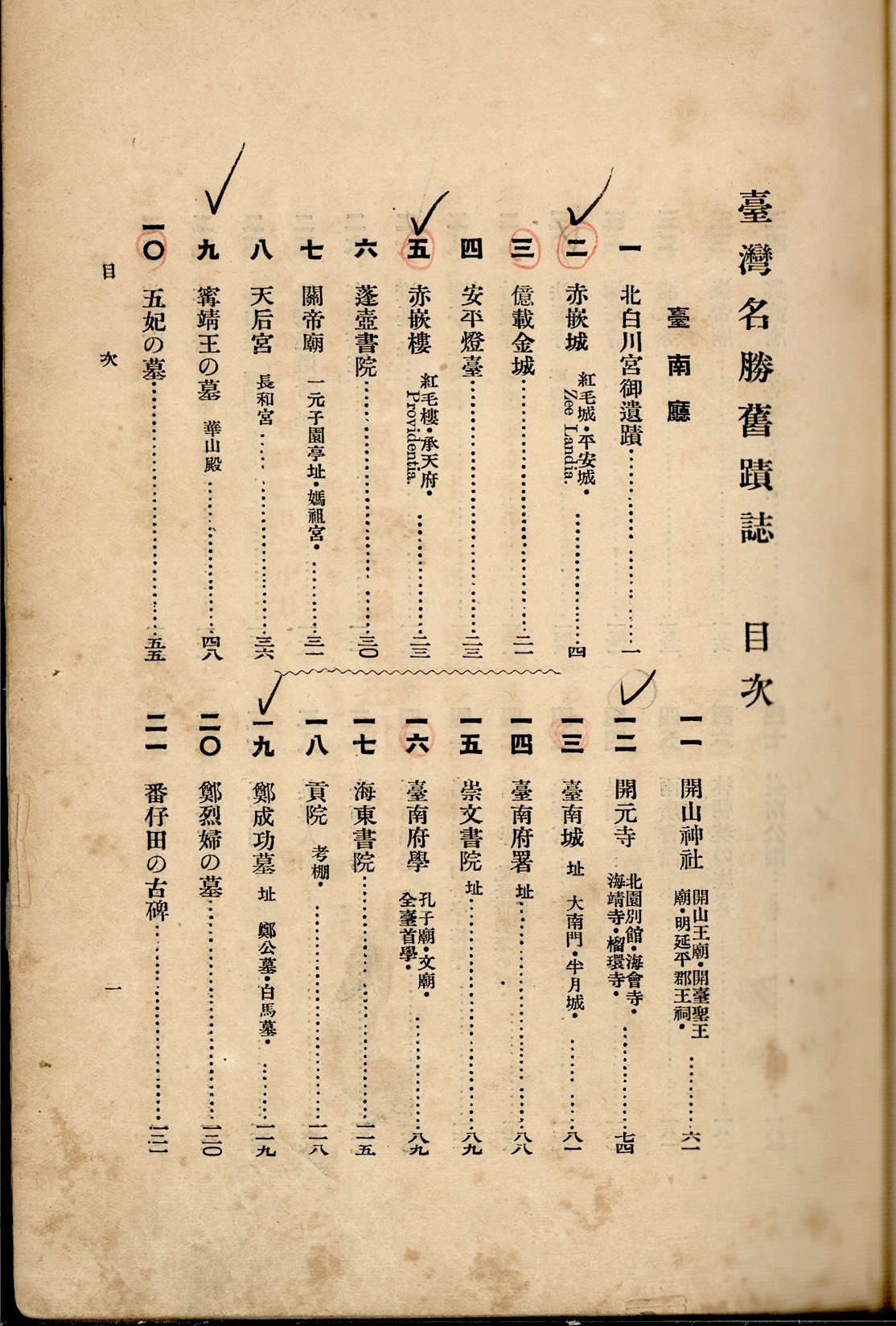

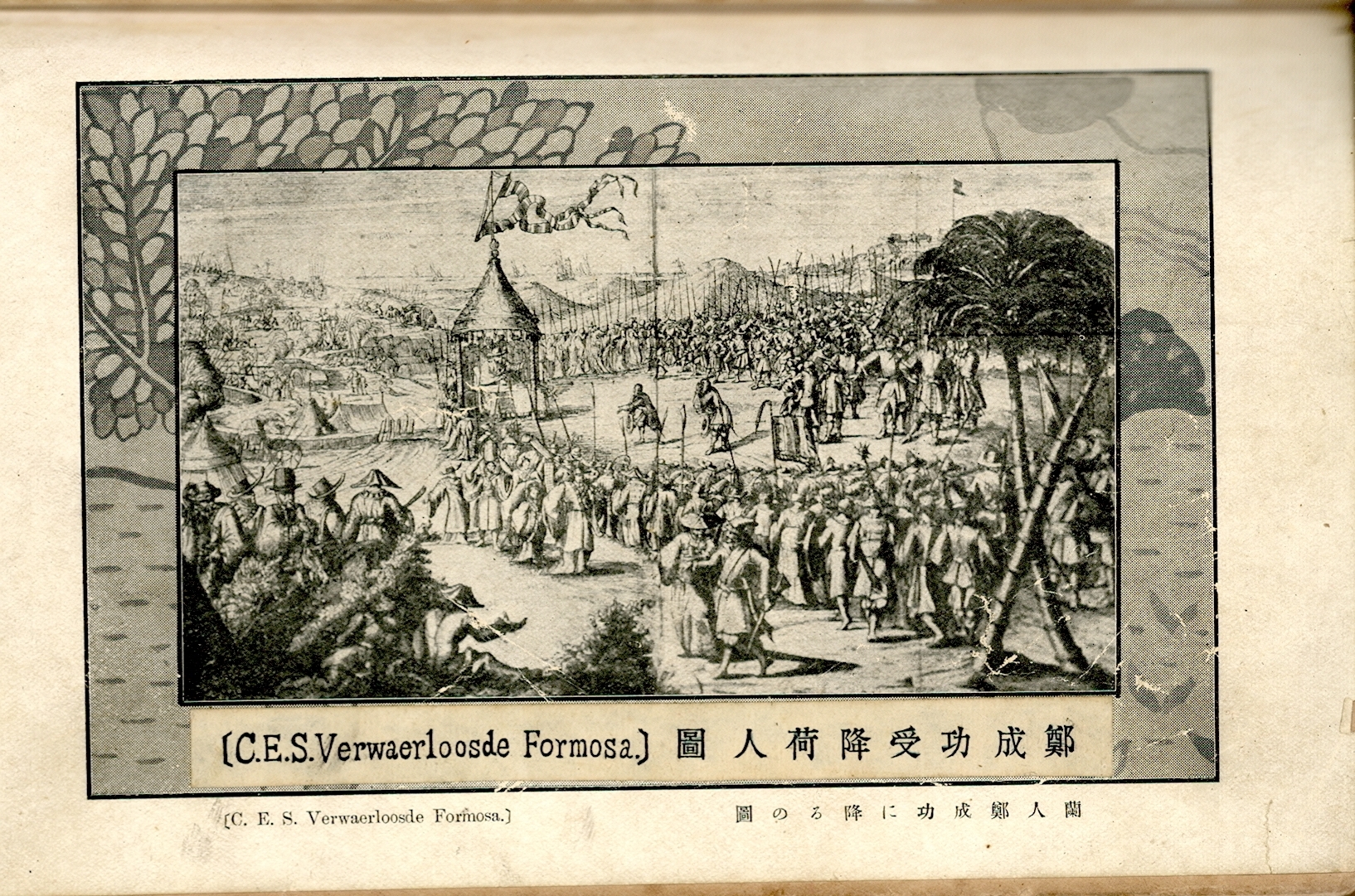

本書共收列了331項名勝舊蹟,其目錄順序是以行政區域為劃分,依次為臺南廳、阿緱廳、嘉義廳、南投廳、臺中廳、新竹廳、桃園廳、臺北廳、宜蘭廳、臺東廳、花蓮港廳、澎湖廳,以最早開發的臺南為中心,由南而北、先前山(西部)再後山(東部)。除實地調查外,所引用的文獻主要為日治前的府、縣、廳志及採訪冊,並使用外文文獻《Verwaerloosde Formosa》外,其中清代時期最後修纂的志書《臺灣通志》,更是以兩萬元高價購得。

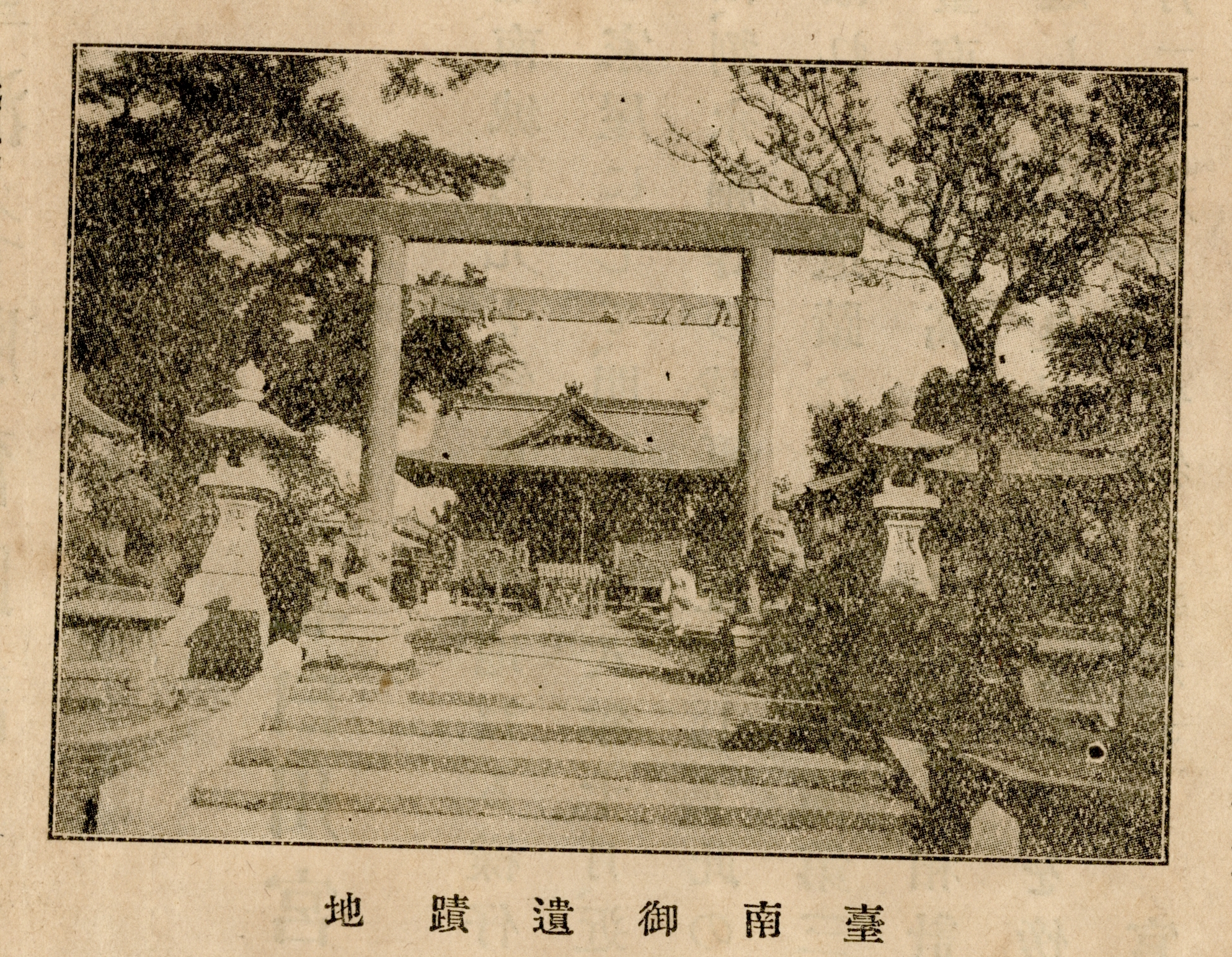

本書成書時,「史蹟名勝天然紀念物保存法」雖尚未通過,但所蒐錄的名勝舊蹟,亦可歸類為史蹟、名勝、天然物。值得一提的是,本書大量的收錄了乙未攻臺和「理蕃」(統治原住民)史蹟,突顯了殖民者的史觀及歷史意識,從開卷第一則的「北白川宮御遺蹟」作為象徵性代表,可看出殖民政府的政治教化意味,提醒殖民者自身及臺人,殖民地的取得及統治是艱辛與戰爭傷亡所換來,除顯示日人的統治決心外,也有嚇阻臺人勿再反抗統治的意味。

本書除作為往後臺灣總督府指定史蹟名勝天然紀念物的重要先期調查資料,更成為戰後臺灣史蹟保存指定的重要指標,至今仍為研究臺灣史蹟名勝的重要典籍。

參考資料:

《臺灣名勝舊蹟誌》,臺灣文化大百科,文建會

「臺灣勸業共進會」,臺灣文化大百科,文建會

http://taiwanpedia.culture.tw/web/index

林一宏,台灣文化資產保存歷程概要(二):日治時期的文資保存

http://blog.xuite.net/evanhoe/balihun/21924040

國史館臺灣文獻館

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人:林金田 行 政 指 導:歐素瑛 總 編 輯:劉澤民 執 行 編 輯:洪明河 編 輯 小 組:李西勳 陳惠芳 林志祥 邱滿英 黃淑惠 鐘登崇 王嵐渝 謝東勝 黃啟泰 蔣美貞

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人:林金田 行 政 指 導:歐素瑛 總 編 輯:劉澤民 執 行 編 輯:洪明河 編 輯 小 組:李西勳 陳惠芳 林志祥 邱滿英 黃淑惠 鐘登崇 王嵐渝 謝東勝 黃啟泰 蔣美貞