臺灣人‧臺灣事

鸞堂與書院

文/林文龍/本館編輯組研究員臺灣的鸞堂,又稱儒宗神教。臺灣的扶鸞活動大約濫觴於康熙年間。至於近世鸞堂的興起,則以咸豐3(1853)年澎湖的普勸社為嚆矢,該社至光緒13(1887)年改稱一新社,扶鸞著造臺灣第一部鸞書《覺悟選新》,其書刊於明治42(1909)年,對於臺灣本島的影響不大。

臺灣本島的鸞務肇始,一般認為是起於宜蘭新民堂,創堂時間為光緒16(1890)年。約明治33(1900)年後,藉扶鸞解鴉片煙癮的運動蓬勃發展,於是鸞堂自北而南發展,先由宜蘭傳新竹,再由新竹漸次南傳。

約明治34(1901)年,以扶鸞戒除鴉片煙癮之風已由新竹、苗栗而盛行於南投境內,有埔里居民林李金水在自宅供奉關聖帝君,以解其母煙癮,因極為靈驗,信徒漸集,乃出資建廟,稱為改化堂,即今醒靈寺前身。

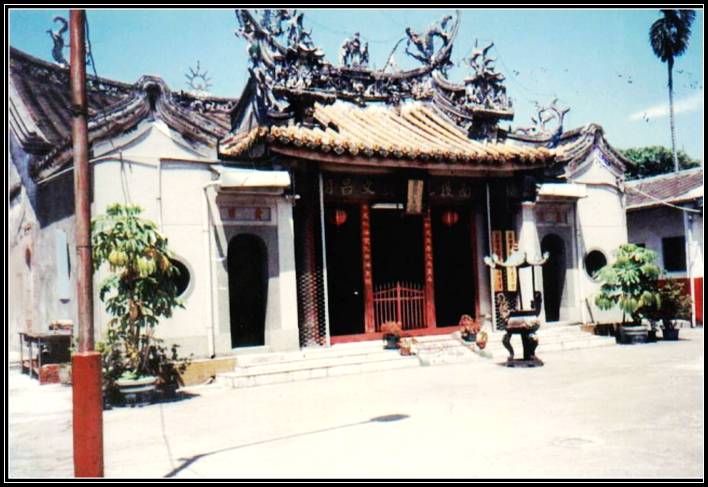

鸞堂既號稱儒宗神教,以儒為宗,而書院主要崇祀文昌帝君、朱文公、倉聖人、大魁夫子等,雖是道教色彩濃厚,卻為讀書儒士所虔信,學者或將這些祠廟,歸類為「儒教的祠堂」,其故在此。臺灣鸞堂的興起,除自建宮堂之外,亦有結合既有書院文昌帝君等信仰,而進行揮鸞闡教者。中部著名者有二例,一為南投市濟化堂與藍田書院,一為南投集集崇德堂與明新書院。

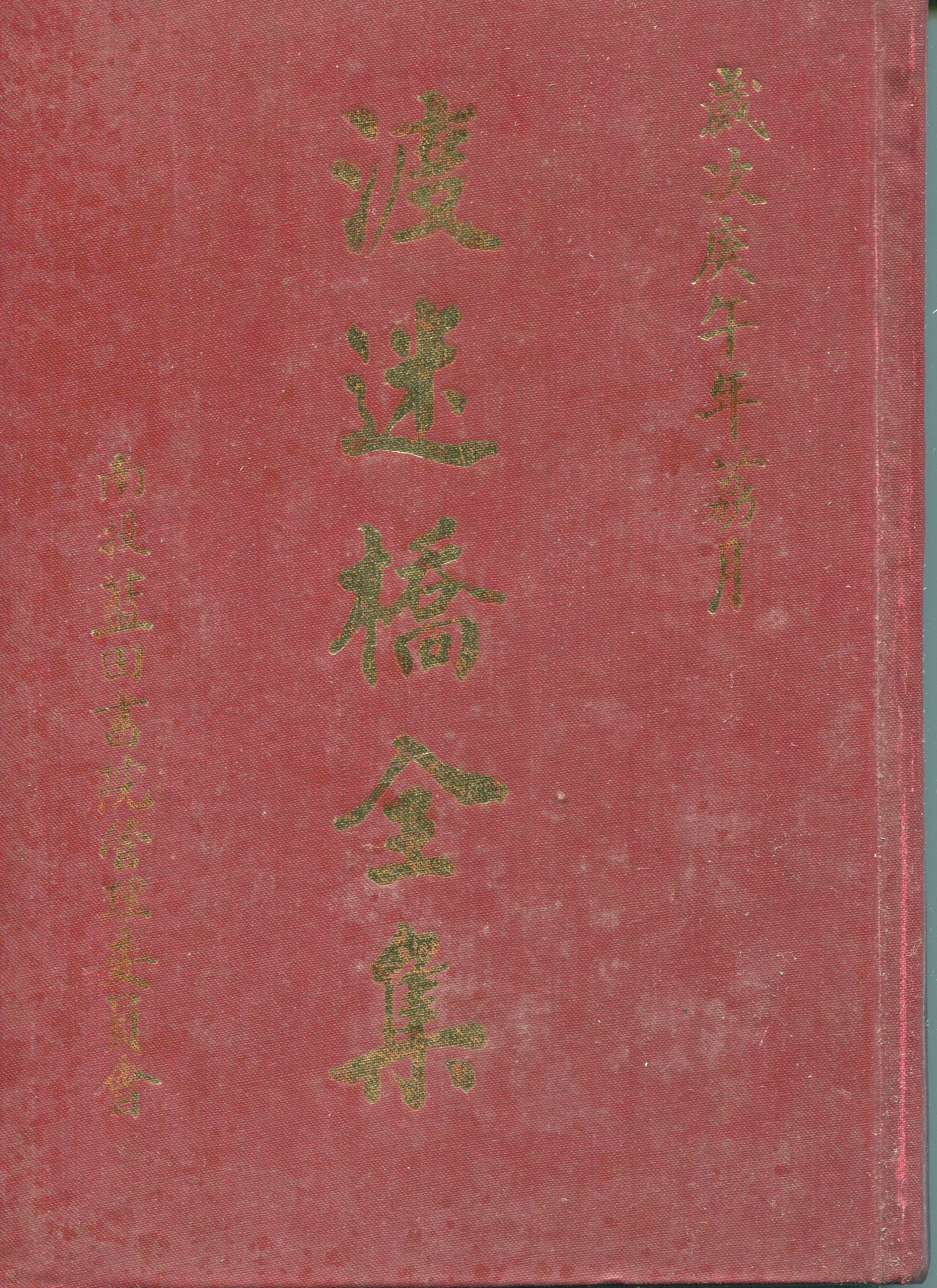

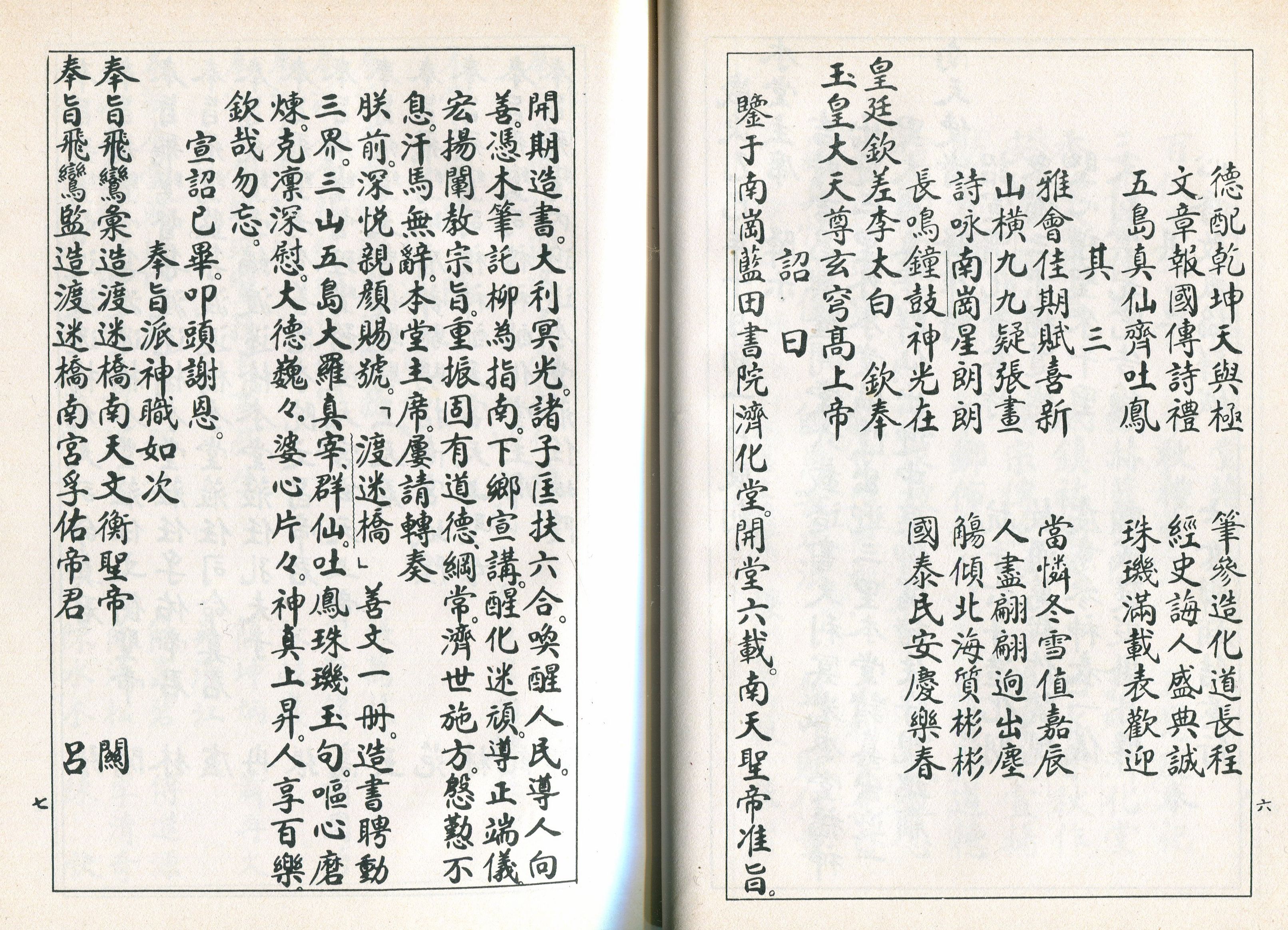

藍田書院自大正4(1915)年重建之後,便日趨荒廢,戰後,各地修葺寺廟的風氣大盛,藍田書院亦不例外。民國41年6月,南投鎮長吳振福與地方仕紳彭華錦、葉在淵、蕭國治、吳重禮、蕭陳快等發起募捐,予以重修,煥然一新。48年9月,為使藍田書院古蹟不再荒廢,乃由吳振福暨相關人士赴埔里育化堂呈疏,請南天賜旨揮鸞「藉挽頹風,丕振聖教」,同年10月,藍田書院「奉玉旨揮鸞闡教」,得埔里育化堂開導,埔里懷善堂及南投各友堂協助鍛鍊正鸞,50年12月,由「玉旨下詔」賜號「濟化堂」,從此濟化堂之名遂與藍田書院並行,曾扶鸞著作《渡迷橋全集》。

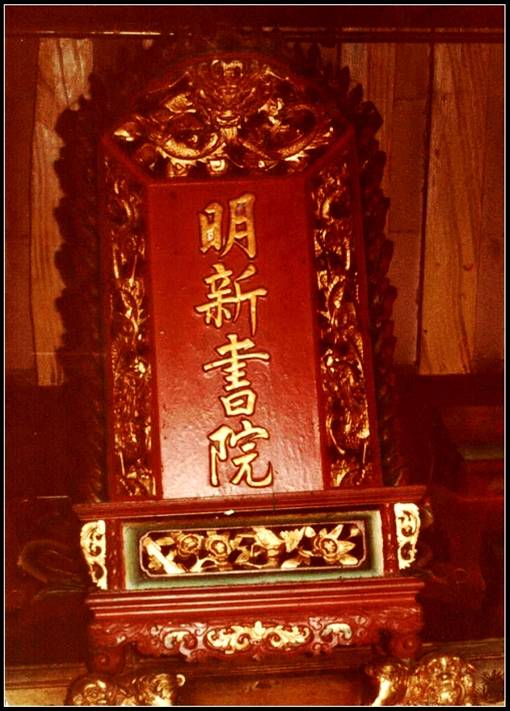

至於明新書院之與鸞堂結合,較藍田書院為早,明治30(1902)年,當局將明新書院學田撥歸集集公學校,院舍充為公學校教室,因此居民乃集資800元,遷建書院於柴橋頭現址,並改稱崇德堂,藉關聖帝君、孚佑帝君、司命真君等三恩主而扶鸞,亦與當時利用鸞堂戒除鴉片煙癮的歷史背景有關,後曾遭取締,致一蹶不振。戰後,崇德堂仍繼續扶鸞,以每月3、6、9日為鸞期,扶鸞濟世,於民國65年結集出版《醒化金篇》一書。

藉扶鸞所扶出的作品,除了特意著作的經典與寶懺外,大多為頗具文學形式的文學作品,早期以古文和詩詞形式居多,藉以傳達神的旨意,達到勸化效果。早期的鸞音作品,以形式而言,固然古文學詩詞居多,如加以細分,以現存鸞書加以觀察,顯然七言律詩、七言絕詩,佔了重大的比例,而自日治時期已然盛行且延續到戰後的擊鉢詩會,現場擊鉢催詩,主要也是這兩種詩體,通常「首唱」是七言律詩,「次唱」是七言絕詩。鸞堂之鸞生受到扶鸞作品的耳濡目染,自然對於傳統詩也會產生興趣,從參加擊鉢詩會,進而辦理詩會活動,最後則自行組成詩社。

以藍田書院濟化堂為例,60年代該堂除常提供場地作為南投南陔詩社的集會場地外,更於民國68年12月慶祝20週年堂慶時,辦理「全國詩人大會」。這次的詩會,據主辦總幹事蕭再火事後回憶:「結果盛況空前,是一次清白成功的詩會,頗獲蒼京及與會者的嘉許」。

藍田書院濟化堂受此鼓舞,且於同年11月8日(農曆)鸞期,由「本院主席」降示,正式成立藍田詩學研究社,指派蕭再火為班主任,翌年4月1日,舉行先修班開學典禮,學員11人,以《千家詩》、《詩法入門》為教材,同年9月21日舉行結業典禮,此後擬定每月由社員輪流值辦擊鉢例會。自69年9月28日舉行首次例會,至85年2月16日,16年間共舉辦126次例會,出版《藍田擊鉢詩選》六輯,此後藍田書院各項詩學相關活動,每年賡續辦理,至今成為臺灣重要詩社之一。

國史館臺灣文獻館

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人 :張鴻銘 行 政 指 導:歐素瑛 總 編 輯 :劉澤民 執 行 編 輯:謝東勝 編 輯 小 組:石瑞彬 洪瑞豐 林志祥 邱滿英 黃淑惠 鍾達諸 黃啟泰 洪明河 林春綢 趙麗卿

著作財產權屬於國史館臺灣文獻館所有,All Rights Reserved. 館址:54043南投縣南投市光明一路254號 電話:049-2316881 網址:http://www.th.gov.tw/ 發 行 人 :張鴻銘 行 政 指 導:歐素瑛 總 編 輯 :劉澤民 執 行 編 輯:謝東勝 編 輯 小 組:石瑞彬 洪瑞豐 林志祥 邱滿英 黃淑惠 鍾達諸 黃啟泰 洪明河 林春綢 趙麗卿