演講-原住民當代創作歌謠的世代、場域與展演

演講主題:原住民當代創作歌謠的世代、場域與展演

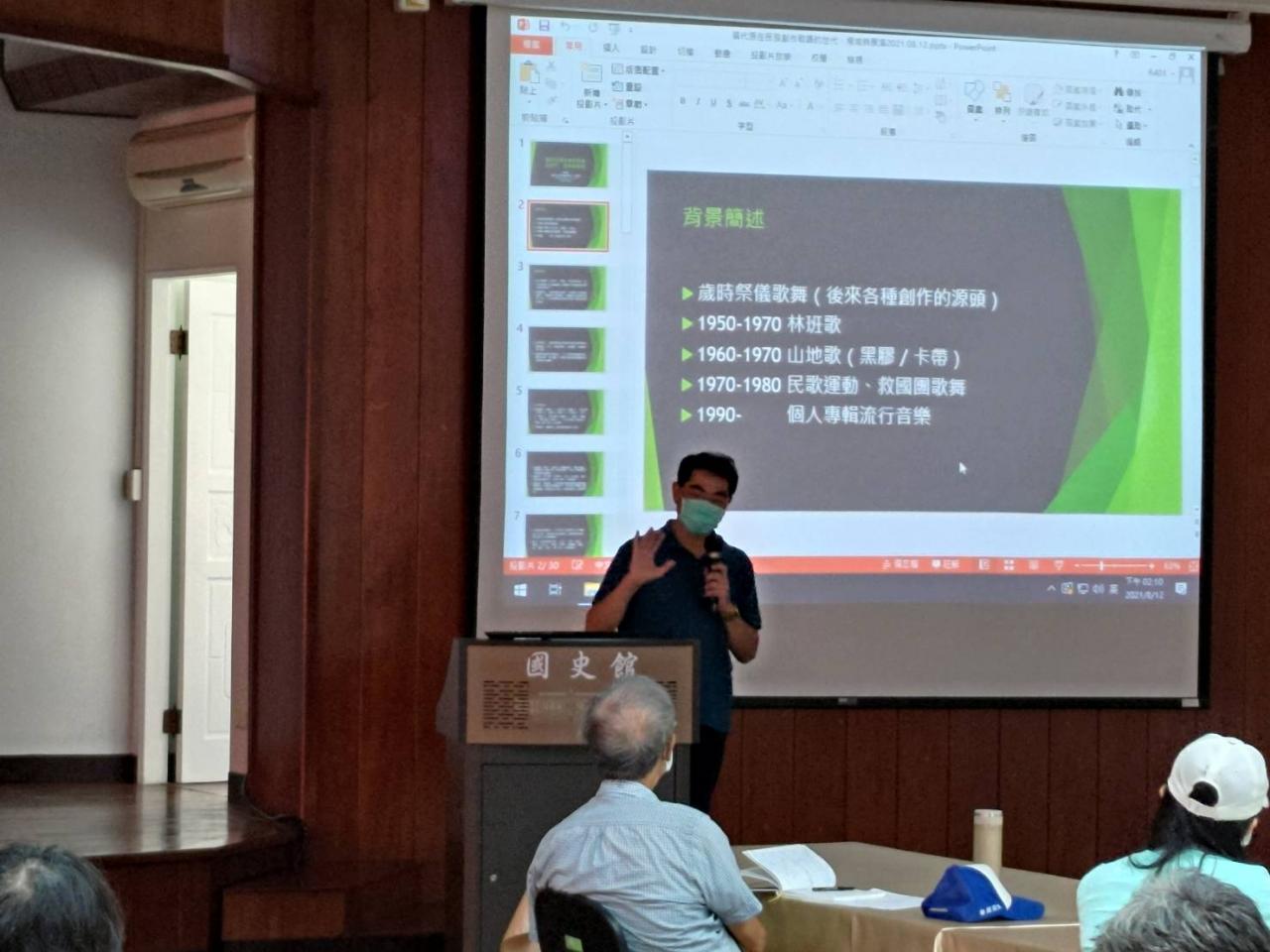

主 講 人:劉智濬

時 間:110.08.12 - 14:00

地 點:國史館4樓大禮堂

本館與國史館、原住民族委員會合作,於本(110)年辦理8場次原住民族專題系列講座。因疫情趨緩,8月12日(星期四)下午2時至4時,於國史館4樓大禮堂,由中臺科技大學通識教育中心劉智濬副教授主講「當代原住民族創作歌謠的世代、場域與展演」,也是本年度第1場實體講座。

現場首先由國史館陳儀深館長致詞介紹。接著劉老師逐一就本次講題,從世代、場域、展演等面向,探討1970年代至2000年之間原住民歌謠創作與展演的歷程。

劉老師指出在時間上,這個歷程跨越了1970年代的民歌運動、1980年代的原運、1990年代的原住民族入憲,以及2000年起原住民歌手成為金曲獎得主;在空間上,這些歌謠的展演往返於都市酒家、咖啡廳、工地、原運街頭、救國團、家鄉部落之間。而這些歌謠創作與展演,可以理解為原運的先聲與延續,更連動了臺灣社會的族群關係與原民身分建構。

接著劉老師逐一就蔣進興(1946~)、胡德夫(1950~)、吳廷宏(1951~)、迴谷(1957~)、丹耐夫.正若(1957~)、林志興(1958~)、布都(1960~)、達卡鬧(1961~)的創作展演歷程與生命史,作逐一介紹,這些原住民有的是中學畢業後,必須離鄉背井到都市打工,有的則是進入都市中學或大學求學,接著走上音樂創作之路,而創作元素的核心,仍在原鄉部落。

透過本次講座,現場觀眾不僅對1970年代至2000年原住民創作音樂有初步認識,也理解原住民透過這些創作音樂,不僅撫慰了離鄉背井的心靈,更進一連結原運,延續和啟發了原住民的自我認同。

-

圖1:國史館陳儀深館長致詞.jpg

-

圖2:劉智濬教授演講

-

圖3:演講現場1

-

圖4:演講現場2