演講-以海為田:北臺灣大雞籠社的生計模式與地方社會變遷(1620-1900)

演講主題:以海為田:北臺灣大雞籠社的生計模式與地方社會變遷(1620-1900)

主 講 人:鄭螢憶

時 間:110.09.09 - 14:00

地 點:國史館4樓大禮堂

本館與國史館、原住民族委員會合作,於本(110)年辦理8場次原住民族專題系列講座。9月9日(星期四)下午2時至4時,於國史館4樓大禮堂,由東吳大學歷史系助理教授鄭螢憶主講「以海為田:北臺灣大雞籠社的生計模式與地方社會變遷(1620-1900)」,並同步進行實體與線上演講。

現場首先由國史館陳儀深館長致詞介紹。接著鄭老師以柯培元〈熟番歌〉生動刻劃番漢互動下的場景作為開場:「人畏生番如猛虎,人欺熟番賤如土。強者畏之弱者欺,無乃人心太不古。熟番歸化勤躬耕,山田一甲唐人爭。唐人爭去餓且死,翻悔不如從前生。」

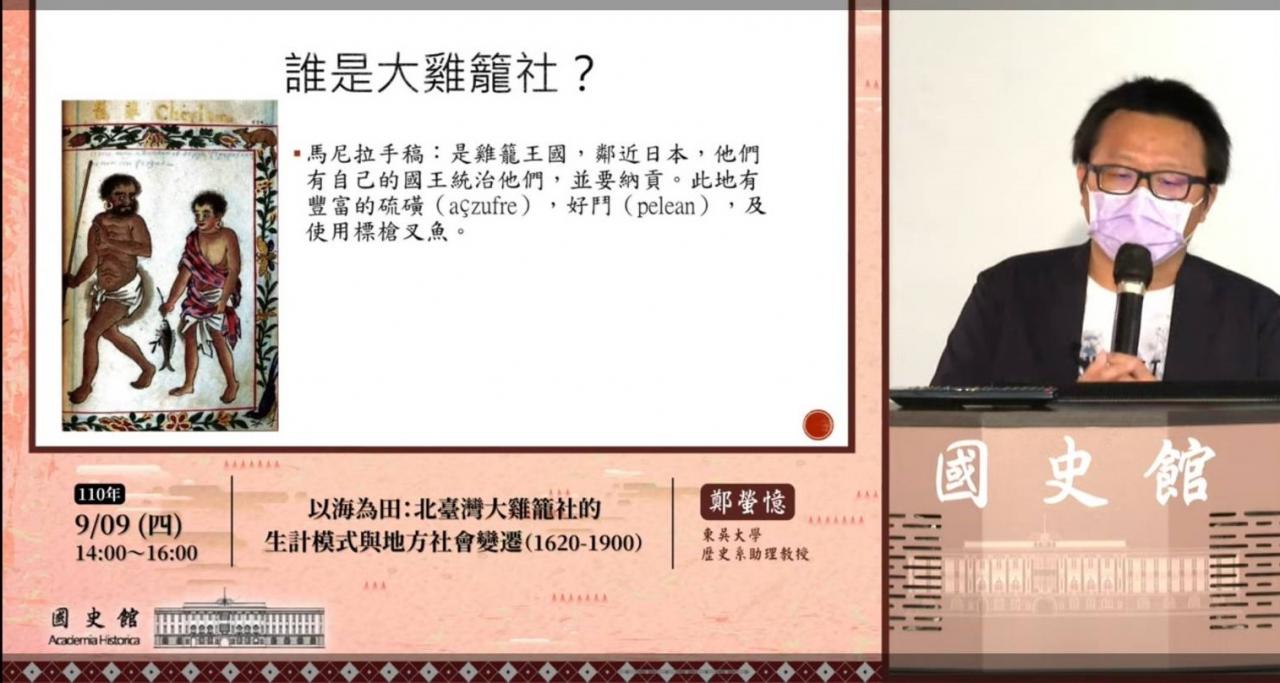

接著鄭老師指出歷史的發展是否如此?他進一步從西班牙人與明代紀錄,點出大雞籠社長期以來一直與航海船隊進行貿易,甚至也到立霧溪口與噶瑪蘭人、哆囉滿人交換米糧、皮貨,甚至黃金。而「乾隆臺灣輿圖」則記載:「今大雞籠汛駕艋舺船至大雞籠城,此處番最苦,以海為田,亦有一二耕作金包里社。」

乾隆年間,北臺灣開始進入漢移墾者「拓墾」的視野之內,社番開始受到漢民墾佃的地權習慣、商品貨幣經濟的雙重影響。在外部因素與內部維生條件惡化的前提下,促使大雞籠社人將目光投向尚未被充分利用的廣大山林埔地,選擇「以山為業」生計轉型。

最後,鄭老師指出18世紀以來大雞籠社人與國家制度、漢人群體遭逢的結果,並不是放棄漁獵,走向農耕,反而是在「以海為田」、「以山為業」等不同的維生實踐方式之間轉換。這種多元生計模式的維持,有助於社人調適漢人社會的商品經濟,降低田地商品化後帶來的衝擊。不過,漢人優勢社會與農耕文化也為大雞籠社人的部落文化,特別生命禮俗與宗教活動帶來一定程度的質變。同時,社人們為了維持漁業與商貿事務,藉由與漢移墾者合建寺廟,取得與漢人社群協商資源整合與調解衝突的空間,同時又保留番社的原生祭儀、利用祖源敘事,以形塑清代社寮島番漢「融合又分立」的地域社會。

-

圖1:國史館陳儀深館長致詞

-

圖2:講座鄭螢憶助理教授

-

圖3:線上直播情形

-

圖4:鄭螢憶教授演講

-

圖5:演講現場學員參與情形