演講-原住民族專題系列講座回顧:移動的邊界:日治隘勇線與原住民族

演講主題:原住民族專題系列講座回顧:移動的邊界:日治隘勇線與原住民族

主 講 人:鄭安睎

時 間:111.08.18 - 14:00

地 點:國史館4樓大禮堂

本館與國史館、原住民族委員會合作,於本(111)年辦理8場次原住民族專題系列講座。8月18日(星期四)下午2時至4時,由國立臺中教育大學區域與社會發展學系鄭安睎副教授主講「移動的邊界:日治隘勇線與原住民族」,並同步線上直播。

現場首先由國史館許瑞浩副館長致詞介紹。鄭老師接著由題目意義講起,先說明何謂隘勇線,為何又要加副標題「移動的邊界」?他指出,隘勇線主要是沿襲清代隘勇制度,在日治時期為了隔離和監視原住民而設置的設施;日治初期,主要是透過補助漢人墾戶來管理,但在南庄事件後,漸漸取消補助,統一改為警察派駐管理,也就是警察守備線。

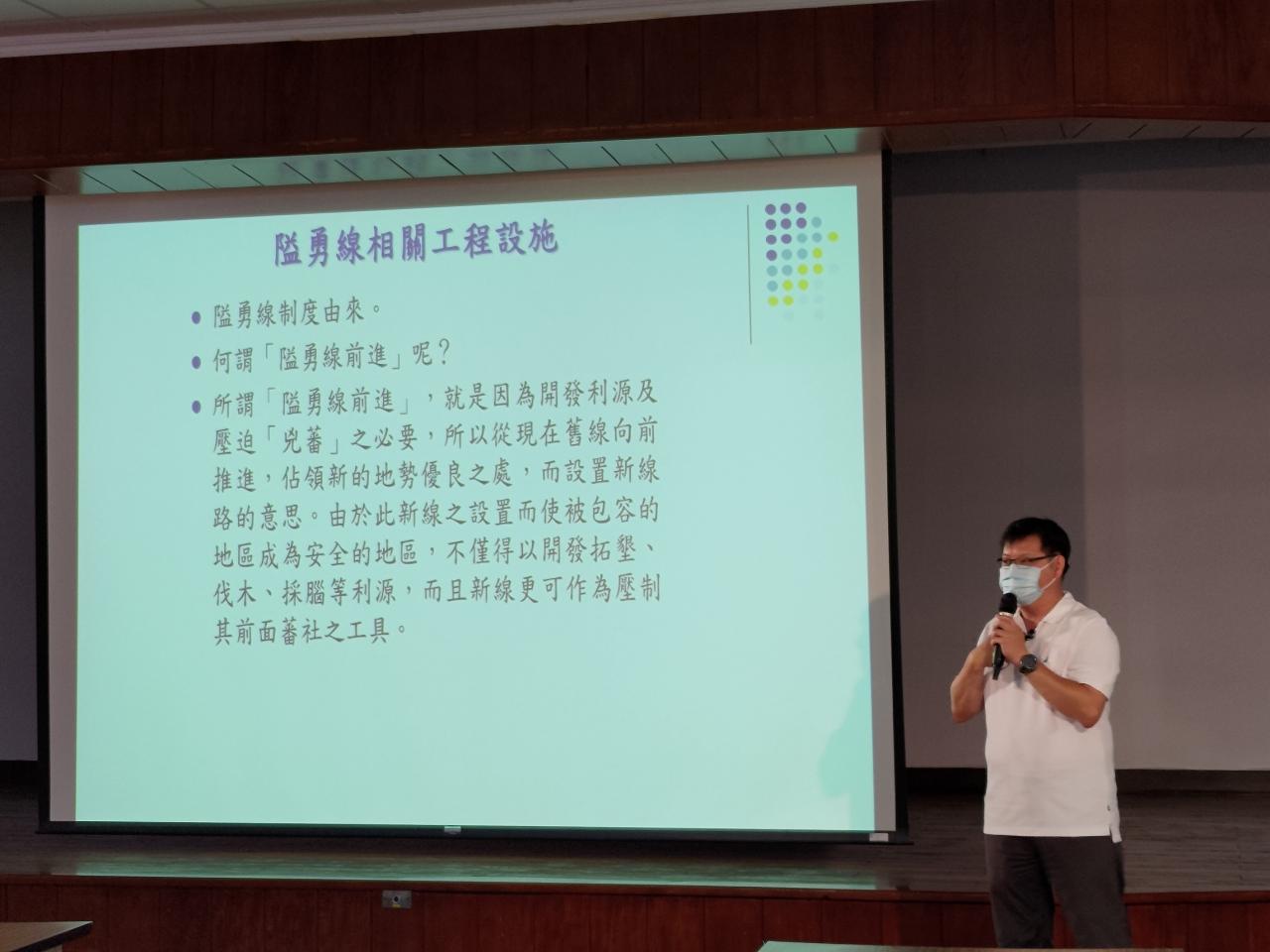

鄭老師接著指出,全臺有10個縣市有隘勇線,隘勇線分三等,像一等隘勇線,大概每一日里(約3.9公里),設6分遣所,12個隘寮,而隘勇線附近也設置防禦設施,例如刺竹、地雷、火炮、鐵絲網,甚至後來也設置少數通電鐵絲網,因此完整而嚴密監控原住民,產生防禦守備效果,特別像賽德克族、賽夏族、泰雅族、太魯閣族、阿美族、布農族、魯凱族等,長期受隘勇線的監控,生活也受極大的影響。

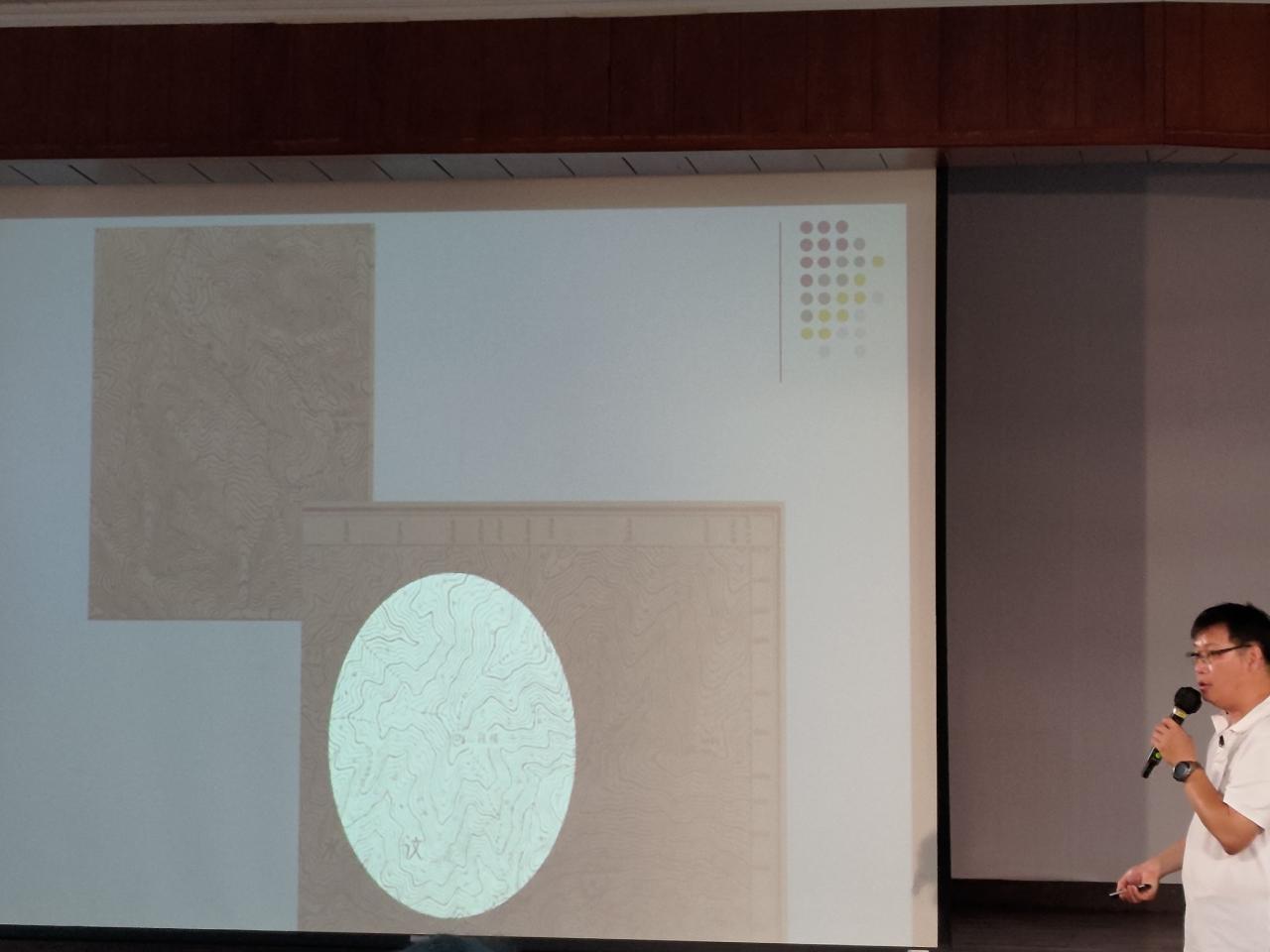

而隨著日本統治政權的穩定,隘勇線逐漸往內山挺進,鄭老師就臺灣各地隘勇線的設置與推進逐一做詳細介紹,讓現場聽眾了解日治臺灣隘勇線設置的完整樣貌。

而在這些隘勇線的包圍下,許多原本的原住民地區逐漸演變為蕃地行政區,甚至成為普通行政區,在1918年以後,隘勇線大量的撤廢,代表了日本統治勢力在原住民地區,有了穩定的基礎,原住民也無力再予反抗,理蕃道路可以長驅直入部落,隘勇線也失去它原本的功能。

最後,鄭老師指出,從隘勇線的推進,我們可以了解日本人如何一步一步讓原本未受政府管理統治的原住民,臣服於日本帝國下,也藉由考察每條隘勇線的變革,我們也可以更細緻了解原住民傳統領域的演變。

-

圖1:國史館許瑞浩副館長致詞

-

圖2:講座鄭安睎副教授

-

圖3:鄭安睎副教授演講情形1

-

圖4:鄭安睎演講情形2

-

圖5:現場聽眾聽講情形