演講-客家專題系列講座回顧:臺灣客家豬肉菜餚的社會生命歷程(1956-2022):以菜系化對營養化之競爭為

演講主題:客家專題系列講座回顧:臺灣客家豬肉菜餚的社會生命歷程(1956-2022):以菜系化對營養化之競爭為

主 講 人:賴守誠

時 間:114.02.06 - 14:00

地 點:國史館4樓大禮堂

本館與客家委員會於2025年合作辦理4場次客家專題系列講座,2月6日(星期四)下午2至4時於國史館4樓大禮堂,由中央大學客家學院客家語文暨社會科學學系賴守誠副教授主講「臺灣客家豬肉菜餚的社會生命歷程(1956-2022):以菜系化對營養化之競爭為主軸的考察」。

現場首先由國史館陸瑞玉處長致詞介紹本次演講者和講題,接著賴教授談起早期臺灣不太重視食物研究,認為食物與農業、社會文化研究關聯較遠,近年來才開始受到重視。本次演講的其中一個重點,是以豬肉菜餚研究為例,讓聽眾了解若後續投入食物相關研究,可以關注的地方和方法。

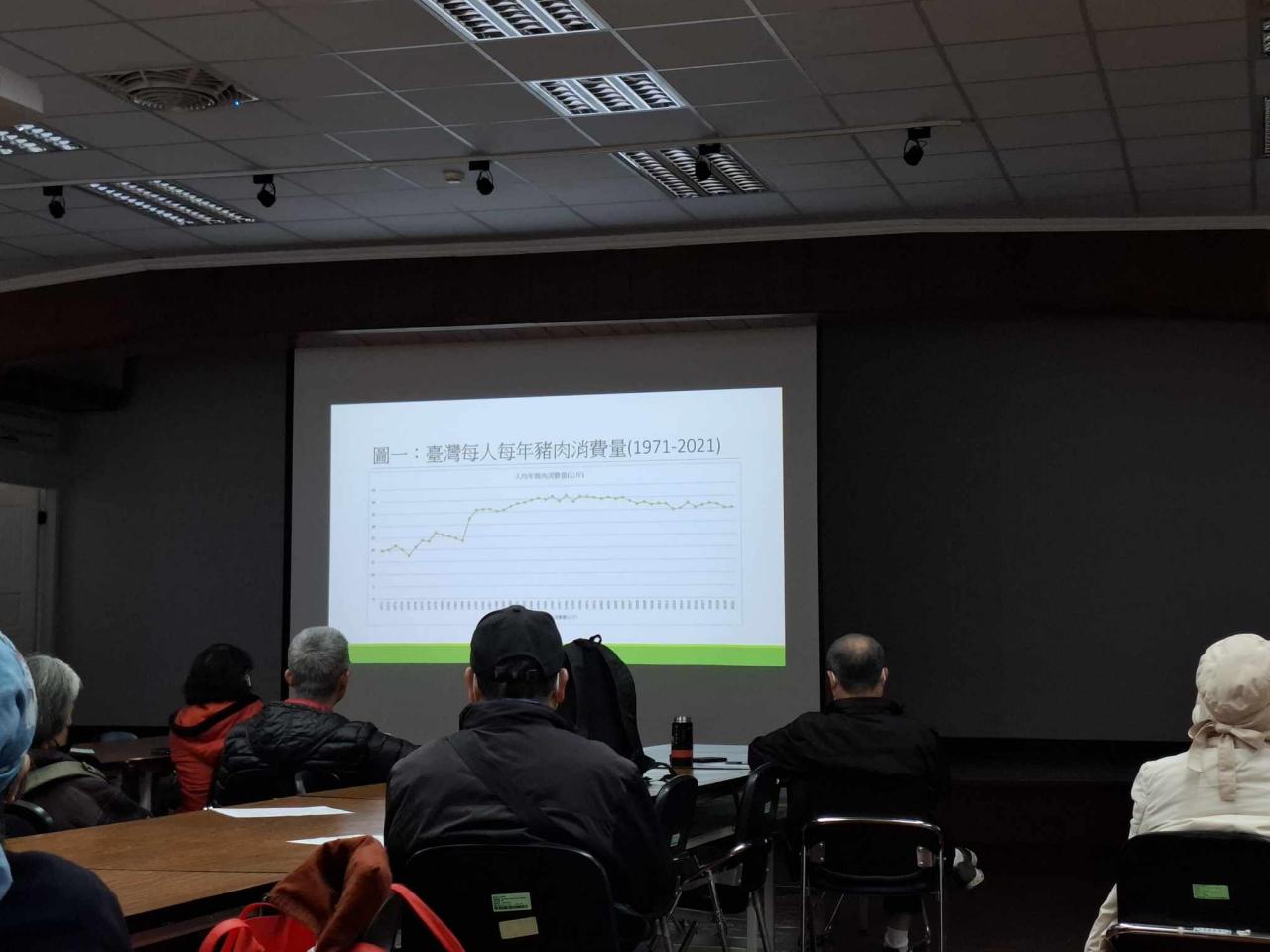

豬肉菜餚對臺灣客家食農實作領域與社會文化生活都有極為關鍵的重要性,在近代臺灣不同歷史時期中,最具主導性的客家豬肉菜餚的特質意涵,有著顯著的轉變。本次研究借鑒食物體制、營養化和菜系化的理論,並以行政院農委會國人年均豬肉消費量的數量與趨勢轉折的資料為基礎,將臺灣在1956年至2022年間,客家豬肉菜餚的意涵劃分為三個階段。

第一階段1956至1984年是豬肉料理作為客家珍貴菜餚時期,戰後美式飲食習慣所建構出的營養學開始成為國民營養的知識基礎,各國政府亦將國民的動物性蛋白質攝取量作為衡量其現代化程度的重要指標之一。從日治時期開始,豬隻之畜養就是客家最盛行之副業,養殖方式承襲中國傳統「清道夫飼養」之餿水養豬文化,畜產品除了供應婚喪喜慶所需之外,亦可改善家中經濟。臺灣養豬業於1960 年代末期開始出現結構性的轉變,美國以改善國民營養、提高動物性蛋白質攝取量為由,鼓勵推動「綜合養豬計畫」,使養豬逐漸脫離傳統農家副業的色彩,出現商業化、專業化與集中化的發展趨勢。臺灣在1980年代前,因物質仍處於相對短缺,不常吃到肉,豬肉料理的食材主要來源是提供祭祀節慶之珍貴牲禮或祭品的後續餘轉使用。

第二階段1985到1999年是豬肉料理作為客家經典菜餚時期,因全球化和臺灣加速現代化,導致湧現臺灣傳統飲食文化喪失的焦慮與抵抗。客家飲食運動的崛起與客家飲食菜系化的開展,成為此時期臺灣客家飲食文化發展最為關鍵的動力,臺灣主流報紙媒體也開始出現「客家菜」的相關報導,是客家飲食運動發展關鍵的轉折,讓社會公眾開始注意到,客家飲食有著與臺灣主流飲食文化不同的獨特性。這些客家飲食的文本,包括菜色食譜、餐館評論、飲食雜文等,潛在地界定了客家飲食規則與架構。自1990年代中期起,客家小炒(炒肉)逐步成為臺灣廣為知曉且極受歡迎的客家菜餚,由於使用豬肉食材,在臺灣傳統客家菜裡與豬相關的食材具有重要地位。

第三階段2000至2022年為豬肉料理作為客家減避菜餚時期,2000年以來隨著國際科學營養知識的推廣,國人與年輕族群受到健身飲食觀念的影響,人均年豬肉消費量開始反轉,進入緩速下滑的趨勢。豬肉料理作為相對營養效能不佳的肉品被減少食用,客家料理的原料和烹飪方式也隨之調整。

最後賴教授表示客家豬肉菜餚的社會生命遞嬗,反映食物體制主導下知識的組織和生產方式的複雜轉變,以及社會的變遷,本質是政治經濟、社會和文化等多種面向在交互影響。

-

圖1:講座賴守誠副教授

-

圖2:國史館陸瑞玉處長致詞

-

圖3:演講情形一

-

圖4:演講情形二