臺灣文獻講座:屏東縣觀音信仰的文化底蘊

講座:林淑鈴(高雄師範大學客家文化研究所教授)

時間:2025年7月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

屏東縣觀音廟多分佈在潮州斷層帶以西,尤其在閩南優佔區。就族群、性別以及(非)客家優佔區等角度,可見觀音信仰在地化與差異化的軌跡。觀音靈驗傳說反映住民的差異性需求,觀音有禦災、捍患功能,具備母神特質。

觀音香火自中國原鄉而來,另有石觀音與水流觀音傳說。屏東縣以大崗山超峰寺為主要觀音信仰中心。在非客家優佔區,觀音與王爺、義民爺同祀,觀音廟發展出請王與下淡水溪義勇公做大小功祭典;在多元族群混居地帶如滿州鄉,以七(八)保祭典跨越族群邊界;在客家優佔區觀音廟呈現自給自足狀態、管理組織多獨立運作。觀音與義勇公以及王爺信仰合流之祭典,有助於團結下淡水溪沿岸的閩南人群,從而與周邊客家族群產生差異。

本次講座透過田野調查收集觀音香火來源與靈驗傳說,目的在於瞭解觀音信仰的功能與象徵意涵。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

講座:林淑鈴(高雄師範大學客家文化研究所教授)

時間:2025年7月25日(星期五)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

屏東縣觀音廟多分佈在潮州斷層帶以西,尤其在閩南優佔區。就族群、性別以及(非)客家優佔區等角度,可見觀音信仰在地化與差異化的軌跡。觀音靈驗傳說反映住民的差異性需求,觀音有禦災、捍患功能,具備母神特質。

觀音香火自中國原鄉而來,另有石觀音與水流觀音傳說。屏東縣以大崗山超峰寺為主要觀音信仰中心。在非客家優佔區,觀音與王爺、義民爺同祀,觀音廟發展出請王與下淡水溪義勇公做大小功祭典;在多元族群混居地帶如滿州鄉,以七(八)保祭典跨越族群邊界;在客家優佔區觀音廟呈現自給自足狀態、管理組織多獨立運作。觀音與義勇公以及王爺信仰合流之祭典,有助於團結下淡水溪沿岸的閩南人群,從而與周邊客家族群產生差異。

本次講座透過田野調查收集觀音香火來源與靈驗傳說,目的在於瞭解觀音信仰的功能與象徵意涵。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

原住民族專題系列講座:原住民藝術實踐與大豹社事件隘勇線調查

講座:高俊宏(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所助理教授)

時間:2025年7月3日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

本次演講聚焦在泰雅族大豹社事件隘勇線調查,探討日治時期原住民族反抗的歷史與古道的當代意義。與此同時,從百年前的隘勇線推進,透過過往的樟腦、茶以及當代山林遊憩產業的轉換,反思新北市三峽區的山林殖民史。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-15985.php?Lang=zh-tw

講座:高俊宏(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所助理教授)

時間:2025年7月3日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

本次演講聚焦在泰雅族大豹社事件隘勇線調查,探討日治時期原住民族反抗的歷史與古道的當代意義。與此同時,從百年前的隘勇線推進,透過過往的樟腦、茶以及當代山林遊憩產業的轉換,反思新北市三峽區的山林殖民史。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-15985.php?Lang=zh-tw

戰後臺灣重要橋樑修復及重建設計原則

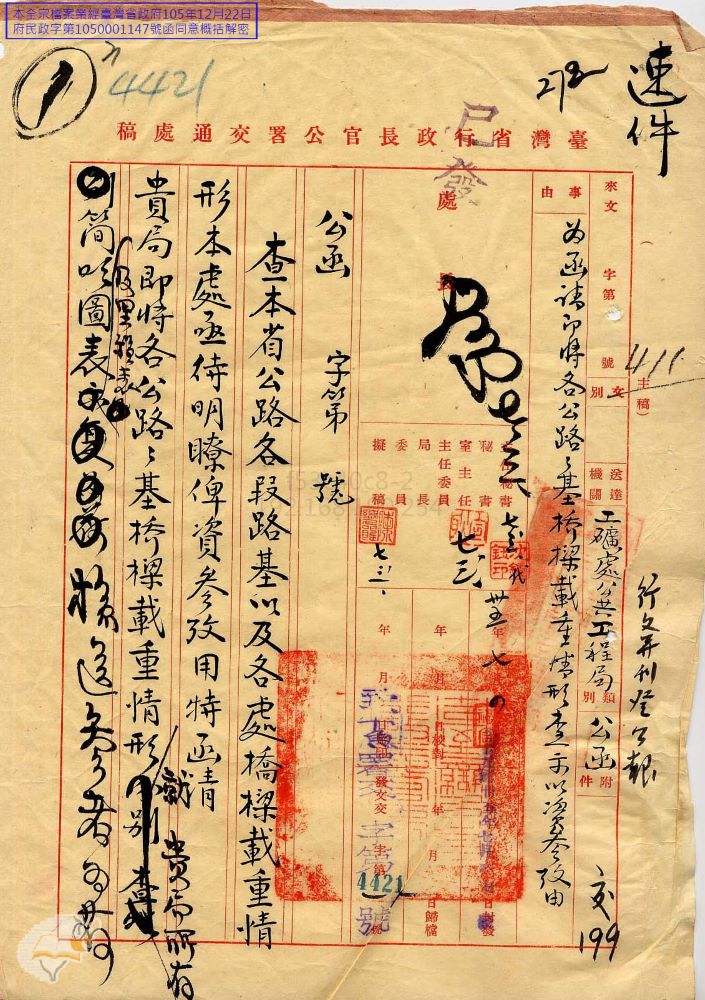

二戰期間,臺灣遭到盟軍的空軍轟炸,軍事、工業設施都是其主要轟炸的目標,民生基礎設施也受到波及。戰後,日本結束對臺灣的統治,由中華民國接收。1945年10月成立的臺灣省行政長官公署,在百廢待舉下,緩慢的修復各項設施。1946年開始調查臺灣各地公路路基及各處橋樑的載重情形,以作為施政的參考。(註1)1947年5月臺灣省行政長官公署改組為臺灣省政府,隨著中華民國政府在大陸局勢逐漸惡化,遂開始加快修建臺灣各項設施。1948年國防部首先函請臺灣省政府民政廳地政局提供各縣市兵要圖及橋樑調查資料,並要求橋樑資料必須優先提供。(註2)而各縣市回函中,新竹市政府還因為提供的橋樑資料不完善,被要求重新提供更詳盡的橋樑資料。(註3)

國防部得到各縣市橋梁資料後,選定有軍事作戰需求的道路及橋樑,派國軍加以整修,因經費有限及儲備建築材料不足,至1950年底只完成須優先處理加固工程的公路及橋樑,(註4)剩餘有軍事價值的橋樑,則請求臺灣省政府交通處協助整修。除上述國防部指定需整修的橋樑外,國軍裝甲部隊也指定一批橋樑請求交通處整修,據統計要重建的橋樑共56座,需修理的橋樑有22座。(註5)而裝甲部隊指定重建的橋樑,國防部防衛總司令部也有提出設計原則,其必須能載重35噸的戰車。

戰後國軍裝甲部隊大部分是由美國援助的M3A3、M5A1輕戰車、蘇聯援助的T-26輕戰車及接收日軍遺留的95式輕戰車與97式中戰車等所組成,其中重量最重的97式中戰車約15噸,M3及M5戰車系列則重達約為14噸,而較輕的T-26約9噸,最輕的95式只有7噸。(註6)但隨著國共內戰的失利,損失眾多的裝甲部隊,加上部分戰車老舊不堪,因此裝甲司令部參謀長蔣緯國中校前往關島、琉球、菲律賓等地挑選美軍二戰後剩餘的戰車,並向美國購買一批各式各樣的戰車,如M4中戰車、M5A1輕戰車、M8突擊砲車、M10驅逐戰車等。(註7)陸續將這些戰車運往上海進行整裝,(註8)但這些戰車尚未整裝完畢,因大陸局勢更加惡化,遂將這批戰車後續轉運往臺灣。這批新購的M4及M10戰車重量與國軍當時所擁有的幾款戰車相比,重量達到30噸左右,M10驅逐戰車還將原本火砲改安裝日製91式榴彈砲,使其重量超過30噸。(註9)而這批戰車在臺灣退役後,部分被保留並分散到各地方展示,其中在安平定情碼頭德陽艦園區裡有陳展M5A1輕戰車及M8突擊砲車。(圖6)

有鑑於此,國防部防衛總司令認為,原先臺灣各地有軍事價值橋樑可能無法承受這幾款戰車的重量,於是要求臺灣省政府交通處將這些橋樑重新設計成能耐重35噸戰車通過為原則。對此交通處請公路局擬定橋樑載重設計標準,而公路局採用1944年美國州公路及運輸官員協會(American Association of State Highway and Transportation Officials,AASHTO)所規範的公路橋樑載重等級分類規定來設計,(註10)並將這項標準交給各縣市政府來改善橋樑建設;但各縣市政府則紛紛反應需要有載重35噸橋樑設計標準圖,否則無法施作,由於公路局也缺乏設計標準圖,於是向臺灣省政府交通處建議將橋樑最大載重等級以 H 20為準則,來繪製橋樑設計標準圖。(註11)

最後臺灣省交通處訂定橋樑載重設計規範:(1)現有鋼筋混凝土橋樑跨度在4.5公尺以下,35噸戰車在限制速度下可以通過者,橋之兩端梁柱可不必重新設計。(2)新建橋樑跨度在4.5公尺以上至6.0公尺者,用載重等級H-20設計,使其能通過35噸戰車。(3)新建橋樑跨度在6.0公尺以上者橋墩,仍用混凝土或砌石建築橋樑,暫用美援木料加塗防腐油料,以能通過35噸戰車為原則。(4)舊有橋樑在防衛總部指定35噸戰車之通過路線,原係鋼橋或木橋可加裝重型支撐架以增加載重,而混凝土橋跨度在4.5公尺以下者不必加固,4.5公尺以上在以加修便道為原則。(註12)

臺灣省政府交通處以此規範完成橋樑設計標準圖,並交給公路局及鐵路局作為橋樑設計施工的標準。除上述機關外,防衛總司令部工兵指揮部也表示需要此標準圖,來因應戰時橋樑被破壞,工兵搶修橋樑的依據。(註13)而在公路局陸續修建橋樑下,至1951年底已完成省道橋樑修建為54座,縣鄉道路橋樑則完成203座,(註14)其中跟軍方合作修建的橋樑有199座;但有軍事用途的橋樑仍未整修完畢,至1952年陸續新建49座及修建212座橋樑。(註15)至此,臺灣本島的橋樑建設大致完工,形成戰後初期連結各縣市的交通路網。

註1:「公路路基橋樑載重情形請呈報案」(1946-07-03),〈交通處各公路路基橋樑載重情形〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00341100002001。

註2:「電請先行填送橋樑調查表敬希查照由」(1948-04-19),〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉,《臺灣省政府地政處》,國史館臺灣文獻館,典藏號:009-00862-048。

註3:「電請補送貴市橋樑調查表一份並橋梁位置圖請查照由」(1949),〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉,《臺灣省政府地政處》,國史館臺灣文獻館,典藏號:009-00862-055。

註4:「編印國防部年鑑」(1950-12-31),〈國防部年鑑〉,《國防部》,檔案管理局,典藏號:AA05000000C/0039/53H00103/1/0001/01。

註5:「呈為奉交下總統府秘書處抄送總統手啟擬具本年度修復重要公路及橋梁一案電請鑒核由」(1951-03-10),〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/1)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0040210013529027。

註6:孫建中,《國軍裝甲兵發展史》(臺北:史政編譯室,2005年),頁531-569。

註7:孫建中,《國軍裝甲兵發展史》,頁89。

註8:「顧祝同呈蔣中正裝甲兵司令部改裝M10與M4A2中戰車火砲情形」(1948-11-30),〈一般資料—民國三十七年 (十四)〉,《蔣中正總統文物》,國史館,典藏號:002-080200-00337-045。

註9:孫建中,《國軍裝甲兵發展史》,頁100。

註10:劉恩光少校,〈民間橋樑軍用載重等級(MLC)評估之研究-以美軍野戰快速分級法(rapid field classification)為例〉,《陸軍工兵半年刊》,148期(2016年7月),頁28。

註11:「為適應重型戰車行駛擬定省縣導橋樑載重設計標準案」(1951-03-10),〈樑載重設計原則〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0044122016206004。美國州公路及運輸官員協會所規範公路橋樑載重等級分類,共區分為H 10、H 15、H 20、HS 15、HS 20等五種。

註12:「橋樑載重設計原則規定案」(1951-03-17),〈樑載重設計原則〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0044122016206001。橋樑跨度,為橋樑中兩個相鄰橋墩之間的距離。

註13:「鐵公路橋樑結構需要派員案」(1951-05-12),〈樑載重設計原則〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0044122016206003。

註14:「檢呈四十年度修復重要公路及橋梁成果表敬請核轉由」(1952-02-09),〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/2)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0040210013530012。

註15:「編印國防部年鑑」(1952-12-31),〈國防部年鑑〉,《國防部》,檔案管理局,典藏號:AA05000000C/0040/53H00133/1/0001/01。

參考文獻:

一、 檔案

《臺灣省行政長官公署》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00341100002001,〈交通處各公路路基橋樑載重情形〉。

《臺灣省政府地政處》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

009-00862-048,〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉。

009-00862-055,〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉。

《臺灣省級機關》,(新北:檔案管理局藏)。

0040210013529027,〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/1)〉。

0040210013530012,〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/2)〉。

0044122016206001,〈樑載重設計原則〉。

0044122016206003,〈樑載重設計原則〉。

0044122016206004,〈樑載重設計原則〉。

《國防部》,(新北:檔案管理局藏)。

AA05000000C/0039/53H00103/1/0001/01,〈國防部年鑑〉。

AA05000000C/0040/53H00133/1/0001/01,〈國防部年鑑〉。

《蔣中正總統文物》,(臺北:國史館藏)。

002-080200-00337-045,〈一般資料—民國三十七年 (十四)〉。

二、專書

孫建中,《國軍裝甲兵發展史》,臺北:史政編譯室,2005年。

三、期刊

劉恩光少校,〈民間橋樑軍用載重等級(MLC)評估之研究-以美軍野戰快速分級法(rapid field classification)為例〉,《陸軍工兵半年刊》,148期(臺北:國防部陸軍司令部,2016年7月),頁25-33。

二戰期間,臺灣遭到盟軍的空軍轟炸,軍事、工業設施都是其主要轟炸的目標,民生基礎設施也受到波及。戰後,日本結束對臺灣的統治,由中華民國接收。1945年10月成立的臺灣省行政長官公署,在百廢待舉下,緩慢的修復各項設施。1946年開始調查臺灣各地公路路基及各處橋樑的載重情形,以作為施政的參考。(註1)1947年5月臺灣省行政長官公署改組為臺灣省政府,隨著中華民國政府在大陸局勢逐漸惡化,遂開始加快修建臺灣各項設施。1948年國防部首先函請臺灣省政府民政廳地政局提供各縣市兵要圖及橋樑調查資料,並要求橋樑資料必須優先提供。(註2)而各縣市回函中,新竹市政府還因為提供的橋樑資料不完善,被要求重新提供更詳盡的橋樑資料。(註3)

國防部得到各縣市橋梁資料後,選定有軍事作戰需求的道路及橋樑,派國軍加以整修,因經費有限及儲備建築材料不足,至1950年底只完成須優先處理加固工程的公路及橋樑,(註4)剩餘有軍事價值的橋樑,則請求臺灣省政府交通處協助整修。除上述國防部指定需整修的橋樑外,國軍裝甲部隊也指定一批橋樑請求交通處整修,據統計要重建的橋樑共56座,需修理的橋樑有22座。(註5)而裝甲部隊指定重建的橋樑,國防部防衛總司令部也有提出設計原則,其必須能載重35噸的戰車。

戰後國軍裝甲部隊大部分是由美國援助的M3A3、M5A1輕戰車、蘇聯援助的T-26輕戰車及接收日軍遺留的95式輕戰車與97式中戰車等所組成,其中重量最重的97式中戰車約15噸,M3及M5戰車系列則重達約為14噸,而較輕的T-26約9噸,最輕的95式只有7噸。(註6)但隨著國共內戰的失利,損失眾多的裝甲部隊,加上部分戰車老舊不堪,因此裝甲司令部參謀長蔣緯國中校前往關島、琉球、菲律賓等地挑選美軍二戰後剩餘的戰車,並向美國購買一批各式各樣的戰車,如M4中戰車、M5A1輕戰車、M8突擊砲車、M10驅逐戰車等。(註7)陸續將這些戰車運往上海進行整裝,(註8)但這些戰車尚未整裝完畢,因大陸局勢更加惡化,遂將這批戰車後續轉運往臺灣。這批新購的M4及M10戰車重量與國軍當時所擁有的幾款戰車相比,重量達到30噸左右,M10驅逐戰車還將原本火砲改安裝日製91式榴彈砲,使其重量超過30噸。(註9)而這批戰車在臺灣退役後,部分被保留並分散到各地方展示,其中在安平定情碼頭德陽艦園區裡有陳展M5A1輕戰車及M8突擊砲車。(圖6)

有鑑於此,國防部防衛總司令認為,原先臺灣各地有軍事價值橋樑可能無法承受這幾款戰車的重量,於是要求臺灣省政府交通處將這些橋樑重新設計成能耐重35噸戰車通過為原則。對此交通處請公路局擬定橋樑載重設計標準,而公路局採用1944年美國州公路及運輸官員協會(American Association of State Highway and Transportation Officials,AASHTO)所規範的公路橋樑載重等級分類規定來設計,(註10)並將這項標準交給各縣市政府來改善橋樑建設;但各縣市政府則紛紛反應需要有載重35噸橋樑設計標準圖,否則無法施作,由於公路局也缺乏設計標準圖,於是向臺灣省政府交通處建議將橋樑最大載重等級以 H 20為準則,來繪製橋樑設計標準圖。(註11)

最後臺灣省交通處訂定橋樑載重設計規範:(1)現有鋼筋混凝土橋樑跨度在4.5公尺以下,35噸戰車在限制速度下可以通過者,橋之兩端梁柱可不必重新設計。(2)新建橋樑跨度在4.5公尺以上至6.0公尺者,用載重等級H-20設計,使其能通過35噸戰車。(3)新建橋樑跨度在6.0公尺以上者橋墩,仍用混凝土或砌石建築橋樑,暫用美援木料加塗防腐油料,以能通過35噸戰車為原則。(4)舊有橋樑在防衛總部指定35噸戰車之通過路線,原係鋼橋或木橋可加裝重型支撐架以增加載重,而混凝土橋跨度在4.5公尺以下者不必加固,4.5公尺以上在以加修便道為原則。(註12)

臺灣省政府交通處以此規範完成橋樑設計標準圖,並交給公路局及鐵路局作為橋樑設計施工的標準。除上述機關外,防衛總司令部工兵指揮部也表示需要此標準圖,來因應戰時橋樑被破壞,工兵搶修橋樑的依據。(註13)而在公路局陸續修建橋樑下,至1951年底已完成省道橋樑修建為54座,縣鄉道路橋樑則完成203座,(註14)其中跟軍方合作修建的橋樑有199座;但有軍事用途的橋樑仍未整修完畢,至1952年陸續新建49座及修建212座橋樑。(註15)至此,臺灣本島的橋樑建設大致完工,形成戰後初期連結各縣市的交通路網。

註1:「公路路基橋樑載重情形請呈報案」(1946-07-03),〈交通處各公路路基橋樑載重情形〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00341100002001。

註2:「電請先行填送橋樑調查表敬希查照由」(1948-04-19),〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉,《臺灣省政府地政處》,國史館臺灣文獻館,典藏號:009-00862-048。

註3:「電請補送貴市橋樑調查表一份並橋梁位置圖請查照由」(1949),〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉,《臺灣省政府地政處》,國史館臺灣文獻館,典藏號:009-00862-055。

註4:「編印國防部年鑑」(1950-12-31),〈國防部年鑑〉,《國防部》,檔案管理局,典藏號:AA05000000C/0039/53H00103/1/0001/01。

註5:「呈為奉交下總統府秘書處抄送總統手啟擬具本年度修復重要公路及橋梁一案電請鑒核由」(1951-03-10),〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/1)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0040210013529027。

註6:孫建中,《國軍裝甲兵發展史》(臺北:史政編譯室,2005年),頁531-569。

註7:孫建中,《國軍裝甲兵發展史》,頁89。

註8:「顧祝同呈蔣中正裝甲兵司令部改裝M10與M4A2中戰車火砲情形」(1948-11-30),〈一般資料—民國三十七年 (十四)〉,《蔣中正總統文物》,國史館,典藏號:002-080200-00337-045。

註9:孫建中,《國軍裝甲兵發展史》,頁100。

註10:劉恩光少校,〈民間橋樑軍用載重等級(MLC)評估之研究-以美軍野戰快速分級法(rapid field classification)為例〉,《陸軍工兵半年刊》,148期(2016年7月),頁28。

註11:「為適應重型戰車行駛擬定省縣導橋樑載重設計標準案」(1951-03-10),〈樑載重設計原則〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0044122016206004。美國州公路及運輸官員協會所規範公路橋樑載重等級分類,共區分為H 10、H 15、H 20、HS 15、HS 20等五種。

註12:「橋樑載重設計原則規定案」(1951-03-17),〈樑載重設計原則〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0044122016206001。橋樑跨度,為橋樑中兩個相鄰橋墩之間的距離。

註13:「鐵公路橋樑結構需要派員案」(1951-05-12),〈樑載重設計原則〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0044122016206003。

註14:「檢呈四十年度修復重要公路及橋梁成果表敬請核轉由」(1952-02-09),〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/2)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:檔案管理局藏),典藏號:0040210013530012。

註15:「編印國防部年鑑」(1952-12-31),〈國防部年鑑〉,《國防部》,檔案管理局,典藏號:AA05000000C/0040/53H00133/1/0001/01。

參考文獻:

一、 檔案

《臺灣省行政長官公署》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00341100002001,〈交通處各公路路基橋樑載重情形〉。

《臺灣省政府地政處》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

009-00862-048,〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉。

009-00862-055,〈彰化市等各城市新舊街道名稱表及地形〉。

《臺灣省級機關》,(新北:檔案管理局藏)。

0040210013529027,〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/1)〉。

0040210013530012,〈總統指示本省本年度中心工作項目案(0040/021/21/2)〉。

0044122016206001,〈樑載重設計原則〉。

0044122016206003,〈樑載重設計原則〉。

0044122016206004,〈樑載重設計原則〉。

《國防部》,(新北:檔案管理局藏)。

AA05000000C/0039/53H00103/1/0001/01,〈國防部年鑑〉。

AA05000000C/0040/53H00133/1/0001/01,〈國防部年鑑〉。

《蔣中正總統文物》,(臺北:國史館藏)。

002-080200-00337-045,〈一般資料—民國三十七年 (十四)〉。

二、專書

孫建中,《國軍裝甲兵發展史》,臺北:史政編譯室,2005年。

三、期刊

劉恩光少校,〈民間橋樑軍用載重等級(MLC)評估之研究-以美軍野戰快速分級法(rapid field classification)為例〉,《陸軍工兵半年刊》,148期(臺北:國防部陸軍司令部,2016年7月),頁25-33。

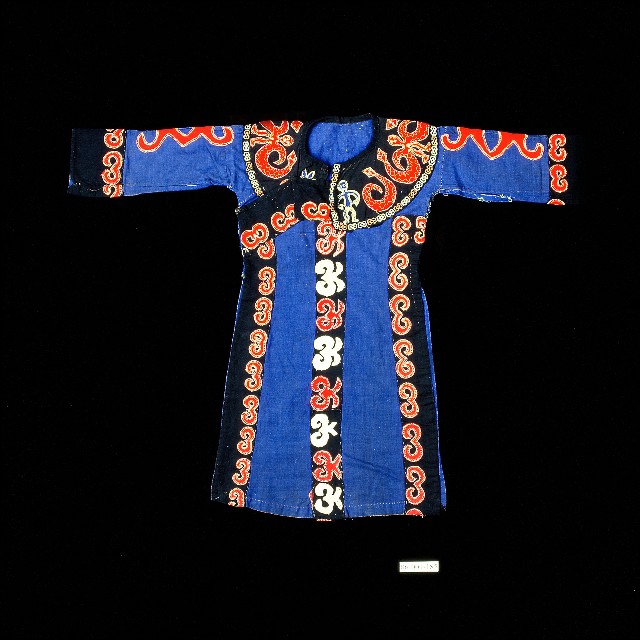

魯凱族女童長衫衣飾圖騰賞析

本館「南島織影-館藏原住民族衣飾文物特展」的「族群交流的美學風格」主題區中,展出一件「魯凱族女童長衫」(圖1、圖2)(註1),尺寸為64*86公分,材質為棉布。本件長衫為右開襟、圓領、長袖,顯見漢式襟衫的剪裁形式。於藍色布面圓領沿環帶、袖籠、袖口上方、脇邊、襟片和正背後,以貼布繡表現蝴蝶紋,百步蛇紋及人型紋等傳統圖騰。傳統上,就前述圖騰裝飾來看,這件女童長衫應屬於祭儀場合穿著之盛裝,再由服裝合身剪裁縫製的專屬性來看,也能體現出魯凱族人對於孩童之重視。(註2)

本館「南島織影-館藏原住民族衣飾文物特展」的「族群交流的美學風格」主題區中,展出一件「魯凱族女童長衫」(圖1、圖2)(註1),尺寸為64*86公分,材質為棉布。本件長衫為右開襟、圓領、長袖,顯見漢式襟衫的剪裁形式。於藍色布面圓領沿環帶、袖籠、袖口上方、脇邊、襟片和正背後,以貼布繡表現蝴蝶紋,百步蛇紋及人型紋等傳統圖騰。傳統上,就前述圖騰裝飾來看,這件女童長衫應屬於祭儀場合穿著之盛裝,再由服裝合身剪裁縫製的專屬性來看,也能體現出魯凱族人對於孩童之重視。(註2)

揚名日臺的閨閣畫家—陳進

陳進(1907.11.2-1998.3.27),1907(明治40)年出生於今新竹市香山區的世家大族。父陳雲如曾任香山區長、庄長等職務,1910年捐出住所「靜山居」給政府設立香山公學校(今香山國小)。1916(大正5)年陳進入香山公學校就讀,1922年畢業後,考入臺北州立臺北第三高等女學校(今中山女高),在美術老師鄉原古統的鼓勵與啟發下,開始學習繪畫。1925年臺北第三高女畢業後,在鄉原古統的建議下赴日學畫,同年考取東京女子美術學校(今東京女子美術大學),選讀日本畫師範科,專攻膠彩畫創作,接受完整的藝術訓練。(註1)

1927(昭和2)年陳氏以〈姿〉、〈罌粟〉,以及〈朝〉3件作品,與另外2位臺籍畫家林玉山、郭雪湖的作品入選首屆臺灣美術展覽會(簡稱「臺展」)東洋畫部,有「臺展三少年」之稱號;隔年再分別以〈野分〉、〈蜜柑〉獲第2屆臺展特選與入選;1929年畢業後,不僅得到任教高等學校教師的資格,更經由畫家松林桂月的引薦,入日本美人畫大師鏑木清方門下,獲伊東深水、山川秀峰等人的指導,建立自我風格;同年,作品〈秋聲〉獲第3屆臺展免審查特選。1930年陳氏與鄉原古統、木下靜涯、林玉山、郭雪湖等人共組「栴檀社」,除以〈玉椿〉、〈待つ間〉參加「栴檀社」第1屆畫展,另以〈若日〉、〈其頃〉獲第4屆臺展特選,並以連續3次榮獲臺展特選,被臺展列為推薦級免審查畫家。1932年與廖繼春共同受聘為臺展審查委員,開創臺展聘任臺籍審查員的首例;1934年以〈合奏〉入選日本第15屆日本帝國美術展覽會(簡稱「帝展」)。(註2)

陳氏於1934年底自日本返臺,任教於高雄州立屏東高女(今屏東女中),成為第1位臺籍女性高女教師。此後,每年皆利用假期赴日準備參加「帝展」作品,並以屏東附近之排灣族原住民生活與風俗習慣作為創作題材,直至1938年。任職期間,每年均有作品入選「臺展」,亦曾於1936年以〈化粧〉入選改組第1屆帝國美術展、〈山地門之女〉入選日本文部省美術展(簡稱「文展」)。1938年辭去教職後,即赴日定居,同年〈杵歌〉參加臺展改制後之第1屆臺灣總督府美術展覽會(簡稱「府展」),為招待出品畫作,即免審查作品,是針對歷屆臺展成績優異的畫家所設置的特別待遇;1940年參加臺陽美術協會,成為東洋畫部會員;同年「栴檀社」解散。(註3)

1945(民國34)年二次大戰結束,陳氏自日本返臺。隔年擔任臺灣省全省美術展覽會(簡稱「全省美展」、「省展」)評審委員,並有作品參展;1955年受邀參加中日美術親善展;1958年於臺北市中山堂舉行首次個展;1965年應臺北法光寺如學法師之邀,繪成一系列「釋迦行誼圖」,即描繪佛陀從出生到進入涅槃的故事。(註4)1971年陳氏發起組織「長流畫會」,1996年獲頒行政院文化獎,隔年捐出行政院文化獎獎金於國立歷史博物館設置「陳進藝術文化獎」,以培育臺灣膠彩畫人才。(註5)

陳氏為臺灣第一位赴日學習美術的臺籍女畫家,一生致力於臺灣膠彩畫發展,為臺灣美術建立嶄新的繪畫藝術傳統,其兼擅人物、風景與花卉,尤以人物畫為最,描繪對象多為女性,充分表現女子優雅、富貴氛圍,以「閨秀氣質」風格著稱,流露出良好出身與溫厚人格的特質;隨著年紀增長,並經歷結婚、生子等歷程,其畫風轉向帶有傳統慈母的氛圍,展現出追求圓滿生命的特質。(註6)1998年3月病逝臺北,獲總統明令褒揚:「資性穎秀,志行高潔。綜其生平,盡瘁繪畫藝術,開拓膠彩宏流,高風亮節,超群絕倫」。(註7)

註釋:

註1:田麗卿,《閨秀‧ 時代:陳進》(臺北:雄獅圖書公司,1993年),頁24-28;石守謙,〈人世美的記錄者:陳進畫業研究〉,收入石守謙等,《悠閒靜思:論陳進藝術文集》(臺北:國立歷史博物館,1997年),頁14-17。

註2:澀谷區立松濤美術館、兵庫縣立美術館、福岡亞洲美術館編輯,《臺灣的閨秀膠彩畫家100年誕辰:陳進畫展》(日本:編印者,2006年),頁188-190;江文瑜,《山地門之女:臺灣第一位女畫家陳進和她的女弟子》(臺北:聯合文學出版社,2001年),頁47。

註3:江文瑜,《山地門之女:臺灣第一位女畫家陳進和她的女弟子》,頁47-54;石守謙等,《悠閒靜思:論陳進藝術文集》,頁151-152;韓秀蓉編輯,《陳進畫集》(臺北:臺北市立美術館,1986年),頁93-94。

註4:田麗卿,《閨秀.時代:陳進》,頁110。

註5:國立歷史博物館編輯委員會編,《悠閒靜思:陳進仕女之美》(臺北:編印者,2003年),頁104-107。

註6:國立歷史博物館編輯委員會編,《悠閒靜思:陳進仕女之美》序。

註7:國史館編,《中華民國褒揚令集續編(七)》(臺北:編印者,2002年),頁371。

*本文摘錄自王振勳、 盧胡彬、 郭佳玲,《臺灣全志 卷十三 人物志 ‧ 社會與文化篇》(南投:國史館臺灣文獻館,2018),頁392-393。

參考文獻:

專書:

王振勳、 盧胡彬、 郭佳玲,《臺灣全志 卷十三 人物志 ‧ 社會與文化篇》。南投:國史館臺灣文獻館,2018。

田麗卿,《閨秀.時代:陳進》。臺北:雄獅圖書公司,1993年。

石守謙等,《悠閒靜思:論陳進藝術文集》。臺北:國立歷史博物館,1997年。

江文瑜,《山地門之女:臺灣第一位女畫家陳進和她的女弟子》。臺北:聯合文學出版社,2001年。

國立歷史博物館編輯委員會編,《悠閒靜思:陳進仕女之美》。臺北:編印者,2003年。

國史館編,《中華民國褒揚令集續編(七)》。臺北:編印者,2002年。

澀谷區立松濤美術館、兵庫縣立美術館、福岡亞洲美術館編輯,《臺灣的閨秀膠彩畫家100年誕辰:陳進畫展》。日本:編印者,2006年。

陳進(1907.11.2-1998.3.27),1907(明治40)年出生於今新竹市香山區的世家大族。父陳雲如曾任香山區長、庄長等職務,1910年捐出住所「靜山居」給政府設立香山公學校(今香山國小)。1916(大正5)年陳進入香山公學校就讀,1922年畢業後,考入臺北州立臺北第三高等女學校(今中山女高),在美術老師鄉原古統的鼓勵與啟發下,開始學習繪畫。1925年臺北第三高女畢業後,在鄉原古統的建議下赴日學畫,同年考取東京女子美術學校(今東京女子美術大學),選讀日本畫師範科,專攻膠彩畫創作,接受完整的藝術訓練。(註1)

1927(昭和2)年陳氏以〈姿〉、〈罌粟〉,以及〈朝〉3件作品,與另外2位臺籍畫家林玉山、郭雪湖的作品入選首屆臺灣美術展覽會(簡稱「臺展」)東洋畫部,有「臺展三少年」之稱號;隔年再分別以〈野分〉、〈蜜柑〉獲第2屆臺展特選與入選;1929年畢業後,不僅得到任教高等學校教師的資格,更經由畫家松林桂月的引薦,入日本美人畫大師鏑木清方門下,獲伊東深水、山川秀峰等人的指導,建立自我風格;同年,作品〈秋聲〉獲第3屆臺展免審查特選。1930年陳氏與鄉原古統、木下靜涯、林玉山、郭雪湖等人共組「栴檀社」,除以〈玉椿〉、〈待つ間〉參加「栴檀社」第1屆畫展,另以〈若日〉、〈其頃〉獲第4屆臺展特選,並以連續3次榮獲臺展特選,被臺展列為推薦級免審查畫家。1932年與廖繼春共同受聘為臺展審查委員,開創臺展聘任臺籍審查員的首例;1934年以〈合奏〉入選日本第15屆日本帝國美術展覽會(簡稱「帝展」)。(註2)

陳氏於1934年底自日本返臺,任教於高雄州立屏東高女(今屏東女中),成為第1位臺籍女性高女教師。此後,每年皆利用假期赴日準備參加「帝展」作品,並以屏東附近之排灣族原住民生活與風俗習慣作為創作題材,直至1938年。任職期間,每年均有作品入選「臺展」,亦曾於1936年以〈化粧〉入選改組第1屆帝國美術展、〈山地門之女〉入選日本文部省美術展(簡稱「文展」)。1938年辭去教職後,即赴日定居,同年〈杵歌〉參加臺展改制後之第1屆臺灣總督府美術展覽會(簡稱「府展」),為招待出品畫作,即免審查作品,是針對歷屆臺展成績優異的畫家所設置的特別待遇;1940年參加臺陽美術協會,成為東洋畫部會員;同年「栴檀社」解散。(註3)

1945(民國34)年二次大戰結束,陳氏自日本返臺。隔年擔任臺灣省全省美術展覽會(簡稱「全省美展」、「省展」)評審委員,並有作品參展;1955年受邀參加中日美術親善展;1958年於臺北市中山堂舉行首次個展;1965年應臺北法光寺如學法師之邀,繪成一系列「釋迦行誼圖」,即描繪佛陀從出生到進入涅槃的故事。(註4)1971年陳氏發起組織「長流畫會」,1996年獲頒行政院文化獎,隔年捐出行政院文化獎獎金於國立歷史博物館設置「陳進藝術文化獎」,以培育臺灣膠彩畫人才。(註5)

陳氏為臺灣第一位赴日學習美術的臺籍女畫家,一生致力於臺灣膠彩畫發展,為臺灣美術建立嶄新的繪畫藝術傳統,其兼擅人物、風景與花卉,尤以人物畫為最,描繪對象多為女性,充分表現女子優雅、富貴氛圍,以「閨秀氣質」風格著稱,流露出良好出身與溫厚人格的特質;隨著年紀增長,並經歷結婚、生子等歷程,其畫風轉向帶有傳統慈母的氛圍,展現出追求圓滿生命的特質。(註6)1998年3月病逝臺北,獲總統明令褒揚:「資性穎秀,志行高潔。綜其生平,盡瘁繪畫藝術,開拓膠彩宏流,高風亮節,超群絕倫」。(註7)

註釋:

註1:田麗卿,《閨秀‧ 時代:陳進》(臺北:雄獅圖書公司,1993年),頁24-28;石守謙,〈人世美的記錄者:陳進畫業研究〉,收入石守謙等,《悠閒靜思:論陳進藝術文集》(臺北:國立歷史博物館,1997年),頁14-17。

註2:澀谷區立松濤美術館、兵庫縣立美術館、福岡亞洲美術館編輯,《臺灣的閨秀膠彩畫家100年誕辰:陳進畫展》(日本:編印者,2006年),頁188-190;江文瑜,《山地門之女:臺灣第一位女畫家陳進和她的女弟子》(臺北:聯合文學出版社,2001年),頁47。

註3:江文瑜,《山地門之女:臺灣第一位女畫家陳進和她的女弟子》,頁47-54;石守謙等,《悠閒靜思:論陳進藝術文集》,頁151-152;韓秀蓉編輯,《陳進畫集》(臺北:臺北市立美術館,1986年),頁93-94。

註4:田麗卿,《閨秀.時代:陳進》,頁110。

註5:國立歷史博物館編輯委員會編,《悠閒靜思:陳進仕女之美》(臺北:編印者,2003年),頁104-107。

註6:國立歷史博物館編輯委員會編,《悠閒靜思:陳進仕女之美》序。

註7:國史館編,《中華民國褒揚令集續編(七)》(臺北:編印者,2002年),頁371。

*本文摘錄自王振勳、 盧胡彬、 郭佳玲,《臺灣全志 卷十三 人物志 ‧ 社會與文化篇》(南投:國史館臺灣文獻館,2018),頁392-393。

參考文獻:

專書:

王振勳、 盧胡彬、 郭佳玲,《臺灣全志 卷十三 人物志 ‧ 社會與文化篇》。南投:國史館臺灣文獻館,2018。

田麗卿,《閨秀.時代:陳進》。臺北:雄獅圖書公司,1993年。

石守謙等,《悠閒靜思:論陳進藝術文集》。臺北:國立歷史博物館,1997年。

江文瑜,《山地門之女:臺灣第一位女畫家陳進和她的女弟子》。臺北:聯合文學出版社,2001年。

國立歷史博物館編輯委員會編,《悠閒靜思:陳進仕女之美》。臺北:編印者,2003年。

國史館編,《中華民國褒揚令集續編(七)》。臺北:編印者,2002年。

澀谷區立松濤美術館、兵庫縣立美術館、福岡亞洲美術館編輯,《臺灣的閨秀膠彩畫家100年誕辰:陳進畫展》。日本:編印者,2006年。

《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅴ、Ⅵ)

主編:張靜宜

出版單位:國史館臺灣文獻館

出版日期:2025年6月

ISBN:978-626-7688-09-0

定價:全套(2冊)不分售,實體書新臺幣1,000元

本館典藏日治時期臺灣總督府、總督府專賣局、臺灣拓殖株式會社檔案,以及臺灣總督府(官)報、總督府專賣局報、朝鮮總督府專賣局報及大藏省專賣局報等官方刊物檔案為日本統治臺灣時期重要的官方文書,內容涵蓋典章制度、政治經濟、社會教育、文化生活、風俗習慣及土地財產等各種議題,為研究臺灣近現代歷史重要的第一手史料。

2025年《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅴ、Ⅵ)2冊,延續2023年及2024年《日治、日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)4冊的成果,以總督府檔案為文本,配合大眾熟知的一年四季24節氣與日期,擇取各類議題檔案,持續爬梳相關人、事、物議題,輔以檔案照片圖像,編寫譯介每日重要紀事,讓讀者如閱讀日記般,深入淺出地了解日治時期臺灣的各種樣貌。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

主編:張靜宜

出版單位:國史館臺灣文獻館

出版日期:2025年6月

ISBN:978-626-7688-09-0

定價:全套(2冊)不分售,實體書新臺幣1,000元

本館典藏日治時期臺灣總督府、總督府專賣局、臺灣拓殖株式會社檔案,以及臺灣總督府(官)報、總督府專賣局報、朝鮮總督府專賣局報及大藏省專賣局報等官方刊物檔案為日本統治臺灣時期重要的官方文書,內容涵蓋典章制度、政治經濟、社會教育、文化生活、風俗習慣及土地財產等各種議題,為研究臺灣近現代歷史重要的第一手史料。

2025年《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅴ、Ⅵ)2冊,延續2023年及2024年《日治、日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)4冊的成果,以總督府檔案為文本,配合大眾熟知的一年四季24節氣與日期,擇取各類議題檔案,持續爬梳相關人、事、物議題,輔以檔案照片圖像,編寫譯介每日重要紀事,讓讀者如閱讀日記般,深入淺出地了解日治時期臺灣的各種樣貌。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

2025年5月份編目上架圖書

2025年5月份編目上架之圖書計23種23冊、期刊計22種24冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

2025年5月份編目上架之圖書計23種23冊、期刊計22種24冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

《臺北州電話帖》

編輯:臺灣總督府交通局遞信部

出版單位:臺灣總督府交通局遞信部

出版日期:1943年

索書號:480.25 / 2203 / 1943

編輯:臺灣總督府交通局遞信部

出版單位:臺灣總督府交通局遞信部

出版日期:1943年

索書號:480.25 / 2203 / 1943

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |