臺灣文獻講座:明清以來城隍信仰的再思考:以金門地區為例

講座:謝貴文(高雄科技大學文化創意產業系教授)

時間:2025年8月21日(星期四)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室(南投市光明一路256號)

本館定於2025年8月21日(星期四)下午2時至4時,特別邀請高雄科技大學文化創意產業系謝貴文教授,主講「明清以來城隍信仰的再思考:以金門地區為例」。

俗話說:一炷清香,萬分虔誠。城隍信仰自明清以來便具備官方化、制度化的特質,同時也是廣泛流傳於民間的重要信仰。本次講座將以金門地區三座具代表性城隍廟的歷史興衰與信仰變遷為例,深入探討明清時期金門城隍信仰的歷史脈絡與在地發展,並進一步對明清以來的城隍信仰提出再思考。

本次講座內容精彩可期,誠摯邀請對歷史文化、宗教信仰及地方研究有興趣的民眾踴躍參加。活動採線上報名,全程免費,報名網址: https://www.th.gov.tw/signup/(建議使用Google Chrome瀏覽器開啟)。

講座:謝貴文(高雄科技大學文化創意產業系教授)

時間:2025年8月21日(星期四)14:00-16:00

地點:本館史蹟大樓1樓簡報室(南投市光明一路256號)

本館定於2025年8月21日(星期四)下午2時至4時,特別邀請高雄科技大學文化創意產業系謝貴文教授,主講「明清以來城隍信仰的再思考:以金門地區為例」。

俗話說:一炷清香,萬分虔誠。城隍信仰自明清以來便具備官方化、制度化的特質,同時也是廣泛流傳於民間的重要信仰。本次講座將以金門地區三座具代表性城隍廟的歷史興衰與信仰變遷為例,深入探討明清時期金門城隍信仰的歷史脈絡與在地發展,並進一步對明清以來的城隍信仰提出再思考。

本次講座內容精彩可期,誠摯邀請對歷史文化、宗教信仰及地方研究有興趣的民眾踴躍參加。活動採線上報名,全程免費,報名網址: https://www.th.gov.tw/signup/(建議使用Google Chrome瀏覽器開啟)。

「從中日戰爭到終戰接收」系列講座:國府二戰時期領土訴求與戰後變局

講座:李君山(國立中興大學歷史系教授)

時間:2025年8月7日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

本次講演的主題,針對珍珠港事變之後,中華民國作為同盟國成員,曾設想的種種規劃,最終無法實現的過程。講者嘗試以「列強連環性」為中心,跨越1949年,說明若干觀點,包括同盟國戰時的矛盾及折衝,戰後的僵持以至冷戰,終使中華民國政府的領土訴求一再遭到侵蝕。既證明著盟友間存在矛盾;也說明二戰至韓戰,盟國在領土訴求與競爭勢力範圍影響了中華民國在臺灣的發展。

相關活動資訊請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-16083.php?Lang=zh-tw

※本演講採現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

※演講中請勿錄影、錄音、直播,或未經授權將演講內容及影像公開傳播。

※聯絡信箱:國史館采集處第三科 extension@drnh.gov.tw

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時。

講座:李君山(國立中興大學歷史系教授)

時間:2025年8月7日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

本次講演的主題,針對珍珠港事變之後,中華民國作為同盟國成員,曾設想的種種規劃,最終無法實現的過程。講者嘗試以「列強連環性」為中心,跨越1949年,說明若干觀點,包括同盟國戰時的矛盾及折衝,戰後的僵持以至冷戰,終使中華民國政府的領土訴求一再遭到侵蝕。既證明著盟友間存在矛盾;也說明二戰至韓戰,盟國在領土訴求與競爭勢力範圍影響了中華民國在臺灣的發展。

相關活動資訊請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-16083.php?Lang=zh-tw

※本演講採現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

※演講中請勿錄影、錄音、直播,或未經授權將演講內容及影像公開傳播。

※聯絡信箱:國史館采集處第三科 extension@drnh.gov.tw

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時。

「從中日戰爭到終戰接收」系列講座:戰後臺灣的軍事接收

講座:楊護源(國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所副教授)

時間:2025年8月28日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

1945年對臺灣而言,無異是一個時代的落幕與另一新時代的開始,青天白日與太陽旗的交替之際,造就近代臺灣有多族群的歷史記憶。關於戰後臺灣的軍事接收,事涉中、美、日三國,這一段時期的歷史發展演變為中國軍事占領接收臺灣。惟其過程演變,事涉到中美盟國對臺灣角色不同的認知。

相關活動資訊請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-16094.php?Lang=zh-tw

※本演講採現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

※演講中請勿錄影、錄音、直播,或未經授權將演講內容及影像公開傳播。

※聯絡信箱:國史館采集處第三科 extension@drnh.gov.tw

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時。

講座:楊護源(國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所副教授)

時間:2025年8月28日(星期四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

1945年對臺灣而言,無異是一個時代的落幕與另一新時代的開始,青天白日與太陽旗的交替之際,造就近代臺灣有多族群的歷史記憶。關於戰後臺灣的軍事接收,事涉中、美、日三國,這一段時期的歷史發展演變為中國軍事占領接收臺灣。惟其過程演變,事涉到中美盟國對臺灣角色不同的認知。

相關活動資訊請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/404-1003-16094.php?Lang=zh-tw

※本演講採現場報名入場:13:30起至額滿為止,限85人。

※演講中請勿錄影、錄音、直播,或未經授權將演講內容及影像公開傳播。

※聯絡信箱:國史館采集處第三科 extension@drnh.gov.tw

※教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時。

淺論戰後臺灣公民宣誓與候選人檢覈制度

聯合國《公民與政治權利國際公約》第25條規定「凡屬公民,無分第2條所列之任何區別,不受無理限制,均應有權利及機會:(1)直接或經由自由選舉之代表參與政事;(2)在真正、定期之選舉中投票及被選。選舉權必須普及而平等,選舉應以無記名投票法行之,以保證選民意志之自由表現;(3)以一般平等之條件,服本國公職。」揭櫫公民參政權的普選原則,國家有義務將選舉權與被選舉權盡可能給予更多的公民,且必須確保公民能真正行使選舉權。(註1)因此,公民參政的基礎在於選舉權與被選舉權的保障。

臺灣歷史上首次選舉為1935(昭和10)年的州、市、街庄協議會員選舉。1935年4月1日臺灣總督府修正「臺灣市制」與「臺灣街庄制」,市設市會、街庄設街庄協議會,市會議員與街庄協議會員半數由選舉產生。同時規定帝國臣民年齡25歲以上之男子,獨立謀生,6個月以來為市(街庄)住民且6個月以來繳納臺灣總督指定之市(街庄)稅年額5圓以上者,於其市(街庄)有市會議員(街庄協議會員)之選舉權和被選舉權。(註2)對公民參政權有年齡、性別與財產的限制,當時有資格投票者僅2萬8千人,占全臺400萬人口中的0.7%。(註3)此為臺灣人民首次被賦予選舉權與被選舉權。

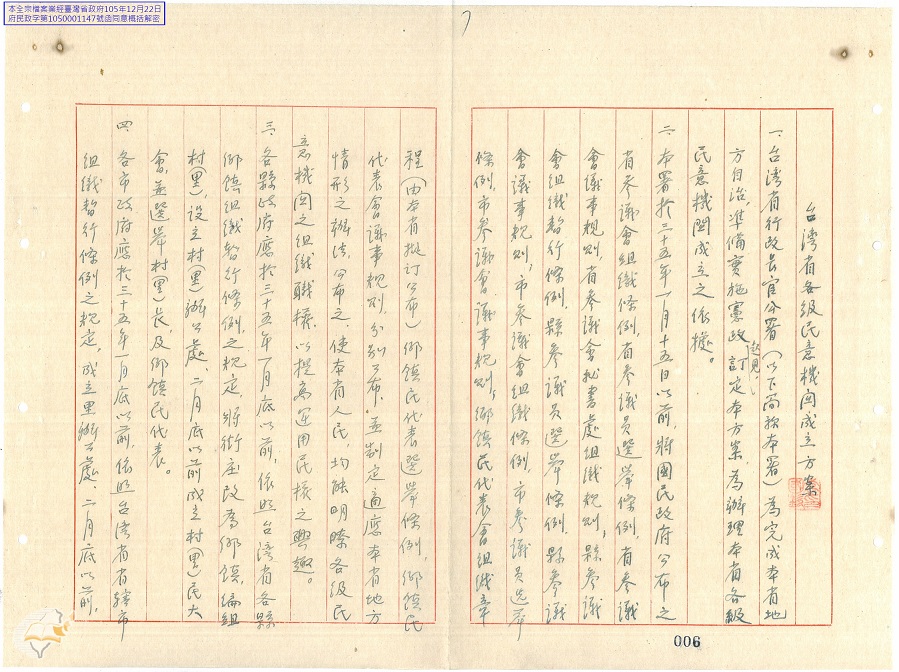

第二次世界大戰結束後,臺灣省行政長官公署(以下稱為行政長官公署)為完備各級民意機關,落實地方自治實施憲政,及因應1946年5月5月國民大會的召開,(註4)省及縣轄市參議會必須於同年4月底前全部成立等事由,1945年12月28日頒布「臺灣省各級民意機關成立方案」作為籌設各級民意機關成立之依據。(註5)同時訂定「各縣市籌設各級民意機關工作預定進度表」,針對每個工作要項,詳細規劃預定完成日期與辦理時應注意事項。其中,1月25日至2月15日為辦理公民宣誓登記及甲、乙種公職候選人檢覈期間。(註6)

行政長官公署為辦理各級民意機關選舉,首要任務為確立公民資格與公職候選人資格的檢覈。1946年1月16日根據中央法令公布「臺灣省公民宣誓登記規則」,規定中華民國人民無論男女,年滿20歲,在本鄉(鎮)區域內居住6個月或有住所達1年以上,經宣誓登記者享有公民權。宣誓登記由鄉鎮公所或區公所辦理,公開舉行宣誓典禮,以鄉鎮長為主席。宣誓後,由鄉(鎮)公所或區公所依據誓詞第一聯分別編造公民名冊,連同誓詞第二聯,彙解縣市政府,以憑發給公民證。(註7)戰後政府對於公民參政權的規定,一改日治時期有性別、財產等限制,採行登記制,凡符合年齡規定之人民,須向行政機關申請登記,始取得公民資格。

為如期完成公民宣誓登記,行政長官公署規定鄉(鎮)公所或區公所應主動調查該鄉(鎮)區內合於規定資格之人民,定期舉行公民宣誓;允許有公民資格之人民,旅居在外時,得向其所在地之鄉(鎮)公所或區公所請求舉行公民宣誓,以領取公民證。(註8)同時,電告各縣市政府應積極督促所屬推展公民宣誓登記工作,管轄區域內參加宣誓登記公民須達全部之90%以上,否則以工作不力論處。(註9)自1946年1月25日至2月15日辦理公民宣誓登記,總計有239萬3千142人,占全臺20歲以上成人之91.8%,占全臺總人口數之36%,可見民眾對於取得公民投票權反應十分熱烈。(註10)

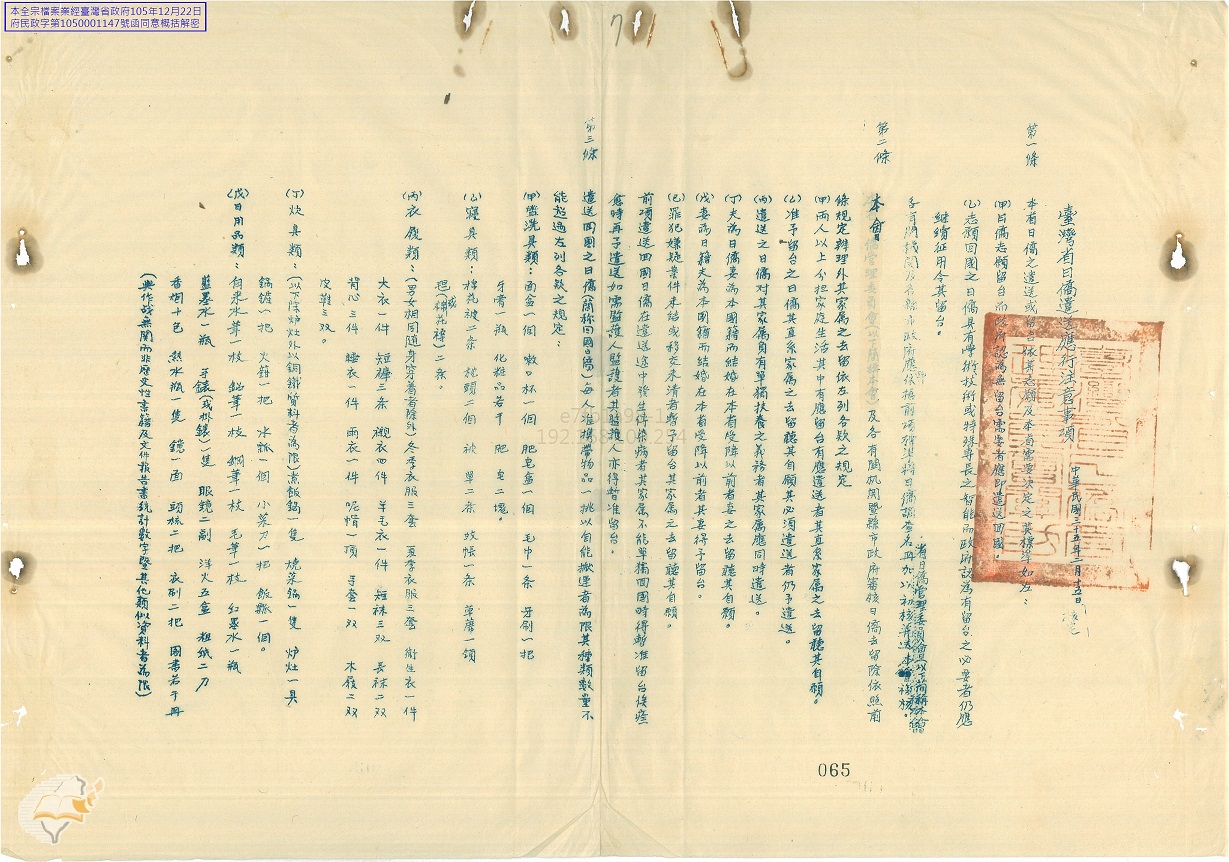

有別於臺灣民眾經公民宣誓登記後,即獲得公民資格。公職候選人資格則須經過檢覈辦法審查後始能確定。1945年12月28日考選委員會函文行政長官公署有關公職候選人考試檢覈要點:(1)各省縣於辦理各級民意機關代表選舉前,應舉辦省縣公職候選人考試,務期第一屆選舉時,經考試及格之候選人確能達到應選總名額二倍以上。(2)省縣公職候選人考試種類分甲、乙二種,分別得為省縣參議員候選人與鄉鎮民代表候選人。(3)省縣公職候選人考試方法,分試驗及檢覈二種。試驗即筆試,檢覈則僅審查應考人資歷、證件,經審查合格,即取得候選資格。鑒於辦理試驗較為困難,特先行舉辦檢覈。(註11)

依據「各縣市籌設各級民意機關工作預定進度表」,公職候選人檢覈工作期間僅約20日,預定檢覈人數甲種公職候選人1,500人、乙種公職候選人15,000人,如依考試院頒布之「省縣公職候選人檢覈辦法」,審查彙轉發證,恐無法如期舉辦各級民意代表選舉,且臺幣匯率尚待確定,規定聲請檢覈應繳之證書費、印花費、郵費等無法照收,因此行政長官公署於1946年1月21日比照「省縣公職候選人檢覈辦法」補行檢覈程序,根據「省縣公職候選人考試法」頒布「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,申請程序力求簡便,表冊格式亦較簡明。(註12)

「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」規定縣市公民年滿25歲依據不同的資歷得分別應甲、乙種公職候選人之臨時檢覈,經「聲請檢覈公職候選人資格審查委員會」檢覈合格後,甲種公職候選人得為省縣及省轄市參議員、區鄉鎮民代表、縣轄市市民代表候選人;乙種公職候選人得為縣轄市市民代表、區鄉鎮民代表候選人。(註13)經審查合格之甲、乙種公職候選人,分別由行政長官公署與縣市政府發給臨時證明書後,咨報備查,待第一屆選舉完畢後,再依據院頒「省縣公職候選人檢覈辦法」,補行正式檢覈程序,彙轉考選委員會檢覈發證。(註14)

然而,時值政權過渡時期,符合檢覈規定資格者不多,為期於各級民意機關代表選舉前,檢覈人數達到應選出總額之兩倍,行政長官公署飭令各縣市政府依照補行檢覈程序,先行遴擬合格候選人,提付審查。(註15)同時規定各縣市政府公告開始辦理檢覈工作後,應由該縣市政府、區署、市公所、區鄉鎮公所,分別就地方公正人士,符合規定資格者,鼓勵其參加公職候選人檢覈,每村里甲種公職候選人聲請檢覈至少應有2人以上,乙種公職候選人聲請檢覈之人數至少應有5人以上。(註16)自1946年1月25日開始辦理公職候選人資格臨時檢覈,申請案件多達3萬餘件,經審查合格者計有36,968名,分別是甲種10,665名、乙種26,303名,約為全臺應選各級民意代表總額的4倍以上。(註17)

戰後初期臺灣公民參政權的法源基礎為行政長官公署依據中央相關法規頒布之特別規定。1946年5月1日臺灣省參議會開幕,各級民意機關全數成立,(註18)公民登記與公職候選人檢覈不再適用特別規定。因此,行政長官公署11月20日通令各縣市辦理公民宣誓登記,應依照內政部於1942年2月23日頒布之「公民宣誓暫行規則」,(註19)原「臺灣省公民宣誓登記規則」則於11月22日停止適用。(註20)翌年1月14日行政長官公署廢止「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,(註21)並公告自1947年1月起,各縣市公職候選人檢覈應依中央頒布之「省縣公職候選人考試法」及同法施行細則,暨「省縣公職候選人檢覈辦法」及補充事項等規定辦理。(註22)

綜論公民參政權的落實,首重選舉權與被選舉權的保障。日治時期臺灣人民首次被賦予選舉權與被選舉權,對於年齡、性別與財產定有資格限制。二戰後,臺灣省行政長官公署分別頒布「臺灣省公民宣誓登記規則」與「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,作為公民登記與公職候選人檢覈之依據。其中,公民資格之認定,排除性別與財產限制,採行登記制,擴大公民參政的範圍,當時符合公民資格者為全臺20歲以上人口之九成多,同時在各地方政府鼓勵下,參加各級民意代表候選人檢覈人數達3萬多人,為戰後初期臺灣民主化過程中公民參政的先聲。

註釋:

註1:李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post(2025年7月6日點閱)。

註2:「臺灣市制改正」(1935-04-01),〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071032353e003。「臺灣街庄制改正」(1935-04-01),〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071032353e004。

註3:李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post(2025年7月6日點閱)。

註4:1945年1月10日國民政府召開政治協商會議,對於國民大會問題,協議於1946年5月5日召開。後因故延期至1946年11月12日召開。

註5:「各級民意機關成立方案」(1945-12-18),〈民意機關〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311730005001。

註6:「民意機關限期成立注意事項案」(1946-01-18),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004001。

註7:「臺灣省公民宣誓登記規則頒布案」(1946-01-11),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004001。

註8:「臺灣省公民宣誓登記規則頒布案」(1946-01-11),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004001。

註9:「公民宣誓登記推廣案」(1946-02-12),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004003。

註10:鄭牧心,《臺灣議會政治四十年》(臺北:自立晚報,1987年10月),頁57。

註11:「民意機關選舉及公民宣誓登記日期案」(1946-01-17),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004003。

註12:「民意機關成立及公職候選人檢覈案」(1946-01-25),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004002。臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》(臺北:臺灣省行政長官公署民政處,1946年11月),頁21、85。

註13:「臺灣省省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,第2卷第5期,1946年1月30日,頁4-6。

註14:「修正臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法第15條條文」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年夏字第1期,1946年4月1日,頁6。臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》,頁21。

註15:「民意機關選舉呈報案」(1946-02-20),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004004。

註16:「臺灣省省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,第2卷第5期,1946年1月30日,頁5。

註17:歐素瑛,〈臺灣省參議會時期(1946~1951)〉,《臺灣省議會會史》(臺中:臺灣省諮議會,2011年5月),頁12-13。

註18:「臺灣省參議會開幕日期全臺誌慶呈核案」(1946-04-26),〈臺灣省參議會開會〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00301910010001。

註19:「電各縣市政府抄發公民宣誓登記暫行辦法,希遵照」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年冬字第43期,1946年11月22日,頁699。

註20:「廢止臺灣省公民宣誓登記規則」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年冬字第45期,1946年11月25日,頁728。

註21:「廢止臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,36年春字第11期,1947年1月14日,頁165。

註22:「電各縣市政府為公職候選人檢覈辦法自36年1月起,應依照中央規定辦法辦理」,《臺灣省行政長官公署公報》,36年春字第10期,1947年1月15日,頁153。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府(官)報》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

0071032353e003,〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉。

0071032353e004,〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉。

《臺灣省行政長官公署》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00311730005001,〈民意機關〉。

00311780004001,〈民意機關公職人員選舉〉。

00307320004001,〈臺灣省公民宣誓登記規則〉。

00307320004003,〈臺灣省公民宣誓登記規則〉。

00311780004003,〈民意機關公職人員選舉〉。

00311780004002,〈民意機關公職人員選舉〉。

00311780004004,〈民意機關公職人員選舉〉。

00301910010001,〈臺灣省參議會開會〉。

二、公報

《臺灣省行政長官公署公報》,1946-1947。

三、專書

臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》,臺北:臺灣省行政長官公署民政處,1946年11月。

歐素瑛等編著,《臺灣省議會會史》,臺中:臺灣省諮議會,2011年5月。

鄭牧心,《臺灣議會政治四十年》,臺北:自立晚報,1987年10月。

四、網路資料

李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post

聯合國《公民與政治權利國際公約》第25條規定「凡屬公民,無分第2條所列之任何區別,不受無理限制,均應有權利及機會:(1)直接或經由自由選舉之代表參與政事;(2)在真正、定期之選舉中投票及被選。選舉權必須普及而平等,選舉應以無記名投票法行之,以保證選民意志之自由表現;(3)以一般平等之條件,服本國公職。」揭櫫公民參政權的普選原則,國家有義務將選舉權與被選舉權盡可能給予更多的公民,且必須確保公民能真正行使選舉權。(註1)因此,公民參政的基礎在於選舉權與被選舉權的保障。

臺灣歷史上首次選舉為1935(昭和10)年的州、市、街庄協議會員選舉。1935年4月1日臺灣總督府修正「臺灣市制」與「臺灣街庄制」,市設市會、街庄設街庄協議會,市會議員與街庄協議會員半數由選舉產生。同時規定帝國臣民年齡25歲以上之男子,獨立謀生,6個月以來為市(街庄)住民且6個月以來繳納臺灣總督指定之市(街庄)稅年額5圓以上者,於其市(街庄)有市會議員(街庄協議會員)之選舉權和被選舉權。(註2)對公民參政權有年齡、性別與財產的限制,當時有資格投票者僅2萬8千人,占全臺400萬人口中的0.7%。(註3)此為臺灣人民首次被賦予選舉權與被選舉權。

第二次世界大戰結束後,臺灣省行政長官公署(以下稱為行政長官公署)為完備各級民意機關,落實地方自治實施憲政,及因應1946年5月5月國民大會的召開,(註4)省及縣轄市參議會必須於同年4月底前全部成立等事由,1945年12月28日頒布「臺灣省各級民意機關成立方案」作為籌設各級民意機關成立之依據。(註5)同時訂定「各縣市籌設各級民意機關工作預定進度表」,針對每個工作要項,詳細規劃預定完成日期與辦理時應注意事項。其中,1月25日至2月15日為辦理公民宣誓登記及甲、乙種公職候選人檢覈期間。(註6)

行政長官公署為辦理各級民意機關選舉,首要任務為確立公民資格與公職候選人資格的檢覈。1946年1月16日根據中央法令公布「臺灣省公民宣誓登記規則」,規定中華民國人民無論男女,年滿20歲,在本鄉(鎮)區域內居住6個月或有住所達1年以上,經宣誓登記者享有公民權。宣誓登記由鄉鎮公所或區公所辦理,公開舉行宣誓典禮,以鄉鎮長為主席。宣誓後,由鄉(鎮)公所或區公所依據誓詞第一聯分別編造公民名冊,連同誓詞第二聯,彙解縣市政府,以憑發給公民證。(註7)戰後政府對於公民參政權的規定,一改日治時期有性別、財產等限制,採行登記制,凡符合年齡規定之人民,須向行政機關申請登記,始取得公民資格。

為如期完成公民宣誓登記,行政長官公署規定鄉(鎮)公所或區公所應主動調查該鄉(鎮)區內合於規定資格之人民,定期舉行公民宣誓;允許有公民資格之人民,旅居在外時,得向其所在地之鄉(鎮)公所或區公所請求舉行公民宣誓,以領取公民證。(註8)同時,電告各縣市政府應積極督促所屬推展公民宣誓登記工作,管轄區域內參加宣誓登記公民須達全部之90%以上,否則以工作不力論處。(註9)自1946年1月25日至2月15日辦理公民宣誓登記,總計有239萬3千142人,占全臺20歲以上成人之91.8%,占全臺總人口數之36%,可見民眾對於取得公民投票權反應十分熱烈。(註10)

有別於臺灣民眾經公民宣誓登記後,即獲得公民資格。公職候選人資格則須經過檢覈辦法審查後始能確定。1945年12月28日考選委員會函文行政長官公署有關公職候選人考試檢覈要點:(1)各省縣於辦理各級民意機關代表選舉前,應舉辦省縣公職候選人考試,務期第一屆選舉時,經考試及格之候選人確能達到應選總名額二倍以上。(2)省縣公職候選人考試種類分甲、乙二種,分別得為省縣參議員候選人與鄉鎮民代表候選人。(3)省縣公職候選人考試方法,分試驗及檢覈二種。試驗即筆試,檢覈則僅審查應考人資歷、證件,經審查合格,即取得候選資格。鑒於辦理試驗較為困難,特先行舉辦檢覈。(註11)

依據「各縣市籌設各級民意機關工作預定進度表」,公職候選人檢覈工作期間僅約20日,預定檢覈人數甲種公職候選人1,500人、乙種公職候選人15,000人,如依考試院頒布之「省縣公職候選人檢覈辦法」,審查彙轉發證,恐無法如期舉辦各級民意代表選舉,且臺幣匯率尚待確定,規定聲請檢覈應繳之證書費、印花費、郵費等無法照收,因此行政長官公署於1946年1月21日比照「省縣公職候選人檢覈辦法」補行檢覈程序,根據「省縣公職候選人考試法」頒布「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,申請程序力求簡便,表冊格式亦較簡明。(註12)

「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」規定縣市公民年滿25歲依據不同的資歷得分別應甲、乙種公職候選人之臨時檢覈,經「聲請檢覈公職候選人資格審查委員會」檢覈合格後,甲種公職候選人得為省縣及省轄市參議員、區鄉鎮民代表、縣轄市市民代表候選人;乙種公職候選人得為縣轄市市民代表、區鄉鎮民代表候選人。(註13)經審查合格之甲、乙種公職候選人,分別由行政長官公署與縣市政府發給臨時證明書後,咨報備查,待第一屆選舉完畢後,再依據院頒「省縣公職候選人檢覈辦法」,補行正式檢覈程序,彙轉考選委員會檢覈發證。(註14)

然而,時值政權過渡時期,符合檢覈規定資格者不多,為期於各級民意機關代表選舉前,檢覈人數達到應選出總額之兩倍,行政長官公署飭令各縣市政府依照補行檢覈程序,先行遴擬合格候選人,提付審查。(註15)同時規定各縣市政府公告開始辦理檢覈工作後,應由該縣市政府、區署、市公所、區鄉鎮公所,分別就地方公正人士,符合規定資格者,鼓勵其參加公職候選人檢覈,每村里甲種公職候選人聲請檢覈至少應有2人以上,乙種公職候選人聲請檢覈之人數至少應有5人以上。(註16)自1946年1月25日開始辦理公職候選人資格臨時檢覈,申請案件多達3萬餘件,經審查合格者計有36,968名,分別是甲種10,665名、乙種26,303名,約為全臺應選各級民意代表總額的4倍以上。(註17)

戰後初期臺灣公民參政權的法源基礎為行政長官公署依據中央相關法規頒布之特別規定。1946年5月1日臺灣省參議會開幕,各級民意機關全數成立,(註18)公民登記與公職候選人檢覈不再適用特別規定。因此,行政長官公署11月20日通令各縣市辦理公民宣誓登記,應依照內政部於1942年2月23日頒布之「公民宣誓暫行規則」,(註19)原「臺灣省公民宣誓登記規則」則於11月22日停止適用。(註20)翌年1月14日行政長官公署廢止「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,(註21)並公告自1947年1月起,各縣市公職候選人檢覈應依中央頒布之「省縣公職候選人考試法」及同法施行細則,暨「省縣公職候選人檢覈辦法」及補充事項等規定辦理。(註22)

綜論公民參政權的落實,首重選舉權與被選舉權的保障。日治時期臺灣人民首次被賦予選舉權與被選舉權,對於年齡、性別與財產定有資格限制。二戰後,臺灣省行政長官公署分別頒布「臺灣省公民宣誓登記規則」與「臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,作為公民登記與公職候選人檢覈之依據。其中,公民資格之認定,排除性別與財產限制,採行登記制,擴大公民參政的範圍,當時符合公民資格者為全臺20歲以上人口之九成多,同時在各地方政府鼓勵下,參加各級民意代表候選人檢覈人數達3萬多人,為戰後初期臺灣民主化過程中公民參政的先聲。

註釋:

註1:李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post(2025年7月6日點閱)。

註2:「臺灣市制改正」(1935-04-01),〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071032353e003。「臺灣街庄制改正」(1935-04-01),〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉,《臺灣總督府(官)報》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0071032353e004。

註3:李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post(2025年7月6日點閱)。

註4:1945年1月10日國民政府召開政治協商會議,對於國民大會問題,協議於1946年5月5日召開。後因故延期至1946年11月12日召開。

註5:「各級民意機關成立方案」(1945-12-18),〈民意機關〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311730005001。

註6:「民意機關限期成立注意事項案」(1946-01-18),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004001。

註7:「臺灣省公民宣誓登記規則頒布案」(1946-01-11),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004001。

註8:「臺灣省公民宣誓登記規則頒布案」(1946-01-11),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004001。

註9:「公民宣誓登記推廣案」(1946-02-12),〈臺灣省公民宣誓登記規則〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00307320004003。

註10:鄭牧心,《臺灣議會政治四十年》(臺北:自立晚報,1987年10月),頁57。

註11:「民意機關選舉及公民宣誓登記日期案」(1946-01-17),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004003。

註12:「民意機關成立及公職候選人檢覈案」(1946-01-25),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004002。臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》(臺北:臺灣省行政長官公署民政處,1946年11月),頁21、85。

註13:「臺灣省省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,第2卷第5期,1946年1月30日,頁4-6。

註14:「修正臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法第15條條文」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年夏字第1期,1946年4月1日,頁6。臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》,頁21。

註15:「民意機關選舉呈報案」(1946-02-20),〈民意機關公職人員選舉〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00311780004004。

註16:「臺灣省省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,第2卷第5期,1946年1月30日,頁5。

註17:歐素瑛,〈臺灣省參議會時期(1946~1951)〉,《臺灣省議會會史》(臺中:臺灣省諮議會,2011年5月),頁12-13。

註18:「臺灣省參議會開幕日期全臺誌慶呈核案」(1946-04-26),〈臺灣省參議會開會〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00301910010001。

註19:「電各縣市政府抄發公民宣誓登記暫行辦法,希遵照」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年冬字第43期,1946年11月22日,頁699。

註20:「廢止臺灣省公民宣誓登記規則」,《臺灣省行政長官公署公報》,35年冬字第45期,1946年11月25日,頁728。

註21:「廢止臺灣省縣市公職候選人臨時檢覈實施辦法」,《臺灣省行政長官公署公報》,36年春字第11期,1947年1月14日,頁165。

註22:「電各縣市政府為公職候選人檢覈辦法自36年1月起,應依照中央規定辦法辦理」,《臺灣省行政長官公署公報》,36年春字第10期,1947年1月15日,頁153。

參考文獻:

一、檔案

《臺灣總督府(官)報》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

0071032353e003,〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉。

0071032353e004,〈昭和10年4月臺灣總督府報第2353期〉。

《臺灣省行政長官公署》,(南投:國史館臺灣文獻館藏)。

00311730005001,〈民意機關〉。

00311780004001,〈民意機關公職人員選舉〉。

00307320004001,〈臺灣省公民宣誓登記規則〉。

00307320004003,〈臺灣省公民宣誓登記規則〉。

00311780004003,〈民意機關公職人員選舉〉。

00311780004002,〈民意機關公職人員選舉〉。

00311780004004,〈民意機關公職人員選舉〉。

00301910010001,〈臺灣省參議會開會〉。

二、公報

《臺灣省行政長官公署公報》,1946-1947。

三、專書

臺灣省行政長官公署民政處,《臺灣省民意機關之建立》,臺北:臺灣省行政長官公署民政處,1946年11月。

歐素瑛等編著,《臺灣省議會會史》,臺中:臺灣省諮議會,2011年5月。

鄭牧心,《臺灣議會政治四十年》,臺北:自立晚報,1987年10月。

四、網路資料

李明峻,〈公民與政治權利國際公約第二十五條及第二十七條─參政權與少數人權利〉,2010年9月24日,收入《2010兩公約學習地圖I》,網址:https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17778/17809/17816/25136/post

傀儡戲及戲偶

傀儡戲是由人操弄戲偶表演的戲劇藝術,臺灣的傀儡戲戲偶主要為懸絲傀儡(又稱提線木偶)。以絲線繫於傀儡戲偶的頭、手、腳等部位,連接至木製或竹製的提線板,一手執其柄,雙手手指利用提線抽動的技巧來操縱戲偶,做出各種動作。操縱線少則8條,多可至36條,線越多,動作就越細膩。(註1)

傀儡戲是由人操弄戲偶表演的戲劇藝術,臺灣的傀儡戲戲偶主要為懸絲傀儡(又稱提線木偶)。以絲線繫於傀儡戲偶的頭、手、腳等部位,連接至木製或竹製的提線板,一手執其柄,雙手手指利用提線抽動的技巧來操縱戲偶,做出各種動作。操縱線少則8條,多可至36條,線越多,動作就越細膩。(註1)

戰後留臺日人清水照子與社會救濟事業

財團法人臺北市私立愛愛院位於今臺北市萬華區,日治時期名為愛愛寮,雖然後來歷經轉型,但迄今發展已逾百年。愛愛寮於1923(大正2)年由施乾(1899-1944)創辦,主要收容臺北地區乞丐,除治療嗎啡成癮和疾病者外,也教導其工作技能,使乞丐能自立更生。(註1)施乾的元配謝惜,於1932(昭和7)年逝世,而清水照子為施乾第二任妻子。(註2)

清水照子於1910(明治43)年出生在日本京都下京區的紙批發富商清水家,清水家中共有5位姊妹,家境富裕,照子為長女,(註3)畢業於日本京都第二女子高等學校。(註4)清水照子透過曾在京都帝國大學留學、後住在京都的施乾堂妹施秀鳳、講師關野彌二牽線認識施乾。(註5)1920年代因日本政府推行日臺融合以及公布承認日臺婚姻的命令,出現鼓勵日、臺共婚的聲音。此外,也因大正時期自由戀愛思潮和留日學生增加,進一步促使日臺共婚的發展,然而在傳統社會上,以及複雜的種族、殖民關係下,日臺共婚仍不被多數日本、臺灣人看好。(註6)但兩人仍於1934(昭和9)年在京都賀茂神社完婚,清水照子跟隨施乾渡海來臺生活。施乾和清水照子的日臺婚姻在當時備受關注,並在《臺灣日日新報》連續有兩篇報導,內容對於清水照子和施乾的日臺共婚主要是持正面態度。(註7)

在清水照子來臺前,愛愛寮的經營雖艱苦,但已相對穩定,並在 1933年由私人經營改組為財團法人。(註8)清水照子在愛愛寮主要協助教導院民識字、從事農業、手工藝等謀生工作,(註9)以及照顧行動不便的院民。(註10)愛愛寮的經費主要來自各界捐獻,1941(昭和16)年太平洋戰爭爆發,社會資源被挹注在軍事上,臺灣總督府亦鼓勵捐獻金錢於國防,在此情形下,愛愛寮的經營愈發困難。施乾在此段時間也擔任綠町區區長、青年團團長等職務,從事義務勞動。(註11)然而1944(昭和19)年9月,施乾因腦溢血逝世,留下清水照子照顧子女和經營愛愛寮。(註12)

1945年8月日本戰敗,臺灣省行政長官公署負責接收與重建相關事宜,面對戰後留在臺灣的日本人,臺灣省行政長官公署也儘速辦理日人遣返作業。自接收臺灣後,臺灣治安逐漸惡化、物價通膨上漲,原先有許多日人考量日本國內經濟蕭條、生活困難,願意暫留在相對平穩的臺灣,但面對臺灣內部局勢開始動盪,臺灣省行政長官公署遣返作業開始時,大多數在臺日人轉而決定返國。(註13)

當中也有部分日本人因具學術、技術專業被留用,或因與臺灣人通婚而留下,清水照子留在臺灣係依據1946年2月15日頒布〈臺灣省日僑遣送應行注意事項〉規定第二條「妻為日籍、夫為本國籍而結婚在本省受降以前者,其妻得予留臺」。(註14)並據內政部1946年10月公布的〈處理日人入籍辦法〉中第三條「日本女子已為中國人妻者,應依照中國國籍法之規定,為取得中華民國國籍之聲請」(註15)於1947年2月7日向臺北市政府申請取得國籍,留在臺灣負責愛愛寮相關事務。之後,清水照子也更名為施照子。(註16)

1945年中華民國政府接收臺灣後,面對政權轉移,財團法人臺北愛愛寮在臺北市參議會參議員周延壽等改組籌備委員會委員主持下,於1946年12月22日依照〈人民團體法〉進行改組,更名為財團法人臺北愛愛院。(註17)但因名稱依法不合,在1949年4月改為私立臺北愛愛救濟院,並向臺北市政府申請重新登記備案,由周延壽擔任董事長、施照子擔任常務董事,由周延壽出任愛愛救濟院對外代表,施照子專責院內事務。(註18)

另外,戰後臺灣百廢待舉和政治因素下,臺灣社會救濟事業幾乎停頓,(註19)雖有臺灣省行政長官公署與臺灣善後救濟分署合作辦理社會救濟,並補助公私立慈善救濟設施,其中包含每月補助愛愛救濟院12,000元。(註20)但1946年6月17日《民報》曾提到「本省自光復以來,百物飛漲、庶民生活日困,貧黎衣食朝不保夕者比比皆是,甚至流為乞丐以維持生命,實是瘡痍滿目,希救濟機關對於鰥寡孤獨殘廢之流,急派員調查,設法收容救護云。」可見政府社會救濟仍緩不濟急。(註21)

到了1948年,愛愛救濟院的收容人數達二百四十餘名,其經費雖有一部分由政府補助、部分由募款而得,但仍經營困難,因此向政府呈請撥款救濟。在1948年6月愛愛救濟院向政府申請補助的公文中可以看到,愛愛救濟院改組擴展業務以因應戰後流浪者增加,並協助政府整飭市容、維護社會安寧,但臺灣善後救濟分署解散使得資源停止,因此呈請政府撥款救濟。對於政府來說,民間社會救濟團體協助政府救援的不足,特別是流浪者的安置對地方秩序具有重要性,因此資源委員會臺灣辦事處和各公營事業酌以認捐愛愛救濟院經費。(註22)除了政府補助外,1952年愛愛救濟院也申請美援物資援助,從申請文中提到「本院為配合總動員令起見,雖現有院民250餘民,仍不遺餘力,積極收容救濟,每週派員協同警察機關巡街,強制收容予以教養。」(註23)

除了經費問題外,1949年5月19日臺灣省政府頒布〈戒嚴令〉,政府對人民進行嚴格管制,在臺灣省警務處的檔案中可以看到,1949年10月臺灣省保安司令部代電給臺灣省警務處,指稱「愛愛寮救濟院王光華有日人之嫌,曾任偽滿行政指導員,勝利後偕現在電力公司服務之李秀和趙君佛潛行來臺,殊為可疑……查救濟院為浪人、流氓收集之所,豈容敵嫌人物潛伏期間,希即飭屬察查具報。」(註24)同年4月19日愛愛院的職員名單中,查無王光華此人,(註25)保安司令部在此案雖主要追查曾為滿洲政府工作者,但由於救濟院收容人群之複雜,政府在此時期也特別注意愛愛救濟院內部情形。愛愛院在戰後雖獲得政府經濟支援,並扮演協助穩定社會的角色,仍受到政府監控,施照子在承擔院內事務之餘,尚須面對政治壓力。

到了戰後,愛愛救濟院除了收容乞丐、流浪、貧困者等,在1950年代也協助配合政府收容公立療養院無法收留的精神病患,如:1952年9月在臺北市發現精神失常的除役士兵,原本應進入療養院或轉入精神病院醫治,但省立錫口療養院人滿為患、臺北醫院又無精神科設備,只好轉入愛愛救濟院。(註26)此外,隨著政府對社會救濟的立法日漸完善,愛愛院的乞丐收容人數也日益減少,1963和1973年相繼停辦院內育幼所和婦女教養所,專門收容殘疾、貧苦老人,至1991年則因應社會變遷,轉型為民間安養機構。(註27)

施照子在戰後長年擔任愛愛救濟院院長,實際接掌院內管理,為愛愛救濟院經營重要人物,也因其在來臺後主要負責教導院民生活技能、手工藝品等工作,使得院民獲得謀生能力,才得以在戰後經濟困頓時期能夠幫助愛愛救濟院度過危機。施照子身為戰後留在臺灣的日本女性,擔負起已逝丈夫的事業,且須面對戰後動盪局勢,以及轉換政權下部分民眾對日本人的敵視,施照子在2001年12月9日去世後,同月24日亦獲得陳水扁總統褒揚。(註28)

註釋:

註1:施乾(1899-1944)出生於滬尾,父親施論曾任巡查捕,後從事營造業,大伯施坤山則是臺灣重要木材商。施乾在1917(大正6)年畢業於臺灣總督府工業講習所,畢業後曾短暫進入木村鑛業株式會社基隆鐵工所仙洞工廠工作,不久隨即於民政局殖產部商工課擔任雇員。施乾於民政局殖產部商工課工作期間,曾從事艋舺地區乞丐調查工作,進而思索乞丐成因與救濟。施乾著、王昶雄編、李天贈譯,《孤苦人群錄》(臺北:臺北縣立文化中心,1994年),頁19-15。

註2:〈施乾氏夫人告別式〉,《臺灣日日新報》,1932年9月23日,7版。

註3:竹中信子著、熊凱弟譯,《日治臺灣生活史──日本女人在臺灣(昭和篇1926-1945)上》(臺北:時報文化出版企業股份有限公司,2009年),頁388。

註4:《財團法人台北市私立愛愛院榮譽院長施照子褒揚令、略歷、剪報、日記等相關資料》,國史館藏,入藏登錄號:1550900180001A。

註5:陳泳惠,〈日治時期施乾的社會救助事業〉(花蓮:國立東華大學臺灣文化學系碩士論文,2010年),頁191-193。

註6:德田幸惠,〈日本統治下臺灣的「日臺共婚」──日本與臺灣的「家」制度的衝突和交流〉(臺北:淡江大學歷史學系碩士論文,2007年),頁8-54。

註7:1934年4月10日《臺灣日日新報》相關報導有2篇,並附有施乾與照子的結婚寫真。〈臺北愛愛寮主事施乾氏〉,《臺灣日日新報》,1934年4年10日,4版。〈寫眞は施乾氏と花嫁〉、〈寫眞と手紙で內臺共婚 愛愛寮の施乾氏が 美しい京娘さんと〉,《臺灣日日新報》,1934年4月10日,7版。

註8:〈愛愛寮變更 財團法人協議決定〉,《臺灣日日新報》,1933年4月10日,8版。

註9:林金田,《施乾傳》(南投:臺灣省文獻委員會,1996年),頁41-42。

註10:〈關鍵大事記〉,收入「財團法人臺北市私立愛愛院」:https://aiai.org.tw/?FID=45(2024年6月2日點閱)。

註11:林金田,《施乾傳》,頁56-57。

註12:林金田,《施乾傳》,頁45-46。

註13:吳文星,〈戰後初年在臺日本人留用政策初探〉,《臺灣師大歷史學報》,第33期(2005年6月),頁276-279。

註14:「臺灣省日僑遣送應行注意事項電送案」(1946-02-15),〈臺灣省日僑遣送應行注意事項〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00306900001001。

註15:「處理日人韓人入籍辦法」(1946-11-20),〈處理日人韓人入籍辦法〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00306520026001。

註16:「臺北市日女清水てる入籍聲請案」(1947-02-07),〈關於國籍案〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00306520016003。

註17:〈臺北愛愛寮改組 不足費呼籲大家寄附〉,《民報》,1946年12月23日,3版。

註18:「臺北愛愛救濟院立案表冊送核案」(1949-04-16),〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:國家發展委員會檔案管理局),典藏號:0040121004657001。

註19:蕭新煌,《臺灣全志.卷九.社會志社會福利篇》(南投:國史館臺灣文獻館,2006年),頁179。

註20:〈民政處與善後救濟分署合作辦理救濟概況〉,《民報》,1946年5月12日,2版。

註21:〈流丐日多 應從速設法救濟〉,《民報》,1946年6月17,2版。

註22:〈資源委員會在臺各事業單位攤捐臺北愛愛救濟院經費案〉,《資源委員會》,國史館藏,數位典藏號:003-010404-1231。

註23:〈慈善團體美援申請書卷〉,《行政院經濟建設委員會》,國史館藏,數位典藏號:040-010201-0046

註24:〈愛愛寮幹事王光華日人案〉(1949-10-20),《臺灣省政府警務處》,國史館臺灣文獻館,典藏號:063-01398。

註25:「臺北愛愛救濟院立案表冊送核案」(1949-04-16),〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:國家發展委員會檔案管理局),典藏號:0040121004657001。

註26:〈據呈以除役士兵歐池精神失常轉入愛愛救濟院療養轉請查照〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0040332018503013。

註27:「財團法人臺北市私立愛愛院」:https://aiai.org.tw/?FID=45(2024年6月2日點閱)。

註28:《財團法人台北市私立愛愛院榮譽院長施照子褒揚令、略歷、剪報、日記等相關資料》,國史館藏,入藏登錄號:1550900180001A。

參考文獻:

一、檔案

《褒揚史料》(臺北:國史館藏)

1550900180001A,《財團法人台北市私立愛愛院榮譽院長施照子褒揚令、略歷、剪報、日記等相關資料》。

《資源委員會》(臺北:國史館藏)

003-010404-1231,〈資源委員會在臺各事業單位攤捐臺北愛愛救濟院經費案〉。

《行政院經濟建設委員會》(臺北:國史館藏)

040-010201-0046,〈慈善團體美援申請書卷〉。

《臺灣省行政長官公署》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

00306900001001,〈臺灣省日僑遣送應行注意事項〉。

00306520026001,〈處理日人韓人入籍辦法〉。

00306520016003,〈關於國籍案〉。

《臺灣省級機關》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

0040121004657001,〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉。

0040121004657001,〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉。

0040332018503013,〈據呈以除役士兵歐池精神失常轉入愛愛救濟院療養轉請查照〉。

《臺灣省政府警務處》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

063-01398,〈愛愛寮幹事王光華日人案〉。

二、報紙

《臺灣日日新報》,1932年至1934年。

《民報》,1946年。

三、專書

竹中信子著、熊凱弟譯,《日治臺灣生活史──日本女人在臺灣(昭和篇1926-1945)上》。臺北:時報文化出版企業股份有限公司,2009年。

林金田,《施乾傳》。南投:臺灣省文獻委員會,1996年。

施乾著、王昶雄編、李天贈譯,《孤苦人群錄》。臺北:臺北縣立文化中心,1994年。

蕭新煌,《臺灣全志.卷九.社會志社會福利篇》。南投:國史館臺灣文獻館,2006年。

四、期刊、碩博士論文

吳文星,〈戰後初年在臺日本人留用政策初探〉,《臺灣師大歷史學報》,第33期(臺北:國立臺灣師範大學,2005年6月),頁276-279。

陳泳惠,〈日治時期施乾的社會救助事業〉。花蓮:國立東華大學臺灣文化學系碩士論文,2010年。

德田幸惠,〈日本統治下臺灣的「日臺共婚」──日本與臺灣的「家」制度的衝突和交流〉。臺北:淡江大學歷史學系碩士論文,2007年。

五、網頁

〈關鍵大事記〉,收入「財團法人臺北市私立愛愛院」:https://aiai.org.tw/?FID=45。

財團法人臺北市私立愛愛院位於今臺北市萬華區,日治時期名為愛愛寮,雖然後來歷經轉型,但迄今發展已逾百年。愛愛寮於1923(大正2)年由施乾(1899-1944)創辦,主要收容臺北地區乞丐,除治療嗎啡成癮和疾病者外,也教導其工作技能,使乞丐能自立更生。(註1)施乾的元配謝惜,於1932(昭和7)年逝世,而清水照子為施乾第二任妻子。(註2)

清水照子於1910(明治43)年出生在日本京都下京區的紙批發富商清水家,清水家中共有5位姊妹,家境富裕,照子為長女,(註3)畢業於日本京都第二女子高等學校。(註4)清水照子透過曾在京都帝國大學留學、後住在京都的施乾堂妹施秀鳳、講師關野彌二牽線認識施乾。(註5)1920年代因日本政府推行日臺融合以及公布承認日臺婚姻的命令,出現鼓勵日、臺共婚的聲音。此外,也因大正時期自由戀愛思潮和留日學生增加,進一步促使日臺共婚的發展,然而在傳統社會上,以及複雜的種族、殖民關係下,日臺共婚仍不被多數日本、臺灣人看好。(註6)但兩人仍於1934(昭和9)年在京都賀茂神社完婚,清水照子跟隨施乾渡海來臺生活。施乾和清水照子的日臺婚姻在當時備受關注,並在《臺灣日日新報》連續有兩篇報導,內容對於清水照子和施乾的日臺共婚主要是持正面態度。(註7)

在清水照子來臺前,愛愛寮的經營雖艱苦,但已相對穩定,並在 1933年由私人經營改組為財團法人。(註8)清水照子在愛愛寮主要協助教導院民識字、從事農業、手工藝等謀生工作,(註9)以及照顧行動不便的院民。(註10)愛愛寮的經費主要來自各界捐獻,1941(昭和16)年太平洋戰爭爆發,社會資源被挹注在軍事上,臺灣總督府亦鼓勵捐獻金錢於國防,在此情形下,愛愛寮的經營愈發困難。施乾在此段時間也擔任綠町區區長、青年團團長等職務,從事義務勞動。(註11)然而1944(昭和19)年9月,施乾因腦溢血逝世,留下清水照子照顧子女和經營愛愛寮。(註12)

1945年8月日本戰敗,臺灣省行政長官公署負責接收與重建相關事宜,面對戰後留在臺灣的日本人,臺灣省行政長官公署也儘速辦理日人遣返作業。自接收臺灣後,臺灣治安逐漸惡化、物價通膨上漲,原先有許多日人考量日本國內經濟蕭條、生活困難,願意暫留在相對平穩的臺灣,但面對臺灣內部局勢開始動盪,臺灣省行政長官公署遣返作業開始時,大多數在臺日人轉而決定返國。(註13)

當中也有部分日本人因具學術、技術專業被留用,或因與臺灣人通婚而留下,清水照子留在臺灣係依據1946年2月15日頒布〈臺灣省日僑遣送應行注意事項〉規定第二條「妻為日籍、夫為本國籍而結婚在本省受降以前者,其妻得予留臺」。(註14)並據內政部1946年10月公布的〈處理日人入籍辦法〉中第三條「日本女子已為中國人妻者,應依照中國國籍法之規定,為取得中華民國國籍之聲請」(註15)於1947年2月7日向臺北市政府申請取得國籍,留在臺灣負責愛愛寮相關事務。之後,清水照子也更名為施照子。(註16)

1945年中華民國政府接收臺灣後,面對政權轉移,財團法人臺北愛愛寮在臺北市參議會參議員周延壽等改組籌備委員會委員主持下,於1946年12月22日依照〈人民團體法〉進行改組,更名為財團法人臺北愛愛院。(註17)但因名稱依法不合,在1949年4月改為私立臺北愛愛救濟院,並向臺北市政府申請重新登記備案,由周延壽擔任董事長、施照子擔任常務董事,由周延壽出任愛愛救濟院對外代表,施照子專責院內事務。(註18)

另外,戰後臺灣百廢待舉和政治因素下,臺灣社會救濟事業幾乎停頓,(註19)雖有臺灣省行政長官公署與臺灣善後救濟分署合作辦理社會救濟,並補助公私立慈善救濟設施,其中包含每月補助愛愛救濟院12,000元。(註20)但1946年6月17日《民報》曾提到「本省自光復以來,百物飛漲、庶民生活日困,貧黎衣食朝不保夕者比比皆是,甚至流為乞丐以維持生命,實是瘡痍滿目,希救濟機關對於鰥寡孤獨殘廢之流,急派員調查,設法收容救護云。」可見政府社會救濟仍緩不濟急。(註21)

到了1948年,愛愛救濟院的收容人數達二百四十餘名,其經費雖有一部分由政府補助、部分由募款而得,但仍經營困難,因此向政府呈請撥款救濟。在1948年6月愛愛救濟院向政府申請補助的公文中可以看到,愛愛救濟院改組擴展業務以因應戰後流浪者增加,並協助政府整飭市容、維護社會安寧,但臺灣善後救濟分署解散使得資源停止,因此呈請政府撥款救濟。對於政府來說,民間社會救濟團體協助政府救援的不足,特別是流浪者的安置對地方秩序具有重要性,因此資源委員會臺灣辦事處和各公營事業酌以認捐愛愛救濟院經費。(註22)除了政府補助外,1952年愛愛救濟院也申請美援物資援助,從申請文中提到「本院為配合總動員令起見,雖現有院民250餘民,仍不遺餘力,積極收容救濟,每週派員協同警察機關巡街,強制收容予以教養。」(註23)

除了經費問題外,1949年5月19日臺灣省政府頒布〈戒嚴令〉,政府對人民進行嚴格管制,在臺灣省警務處的檔案中可以看到,1949年10月臺灣省保安司令部代電給臺灣省警務處,指稱「愛愛寮救濟院王光華有日人之嫌,曾任偽滿行政指導員,勝利後偕現在電力公司服務之李秀和趙君佛潛行來臺,殊為可疑……查救濟院為浪人、流氓收集之所,豈容敵嫌人物潛伏期間,希即飭屬察查具報。」(註24)同年4月19日愛愛院的職員名單中,查無王光華此人,(註25)保安司令部在此案雖主要追查曾為滿洲政府工作者,但由於救濟院收容人群之複雜,政府在此時期也特別注意愛愛救濟院內部情形。愛愛院在戰後雖獲得政府經濟支援,並扮演協助穩定社會的角色,仍受到政府監控,施照子在承擔院內事務之餘,尚須面對政治壓力。

到了戰後,愛愛救濟院除了收容乞丐、流浪、貧困者等,在1950年代也協助配合政府收容公立療養院無法收留的精神病患,如:1952年9月在臺北市發現精神失常的除役士兵,原本應進入療養院或轉入精神病院醫治,但省立錫口療養院人滿為患、臺北醫院又無精神科設備,只好轉入愛愛救濟院。(註26)此外,隨著政府對社會救濟的立法日漸完善,愛愛院的乞丐收容人數也日益減少,1963和1973年相繼停辦院內育幼所和婦女教養所,專門收容殘疾、貧苦老人,至1991年則因應社會變遷,轉型為民間安養機構。(註27)

施照子在戰後長年擔任愛愛救濟院院長,實際接掌院內管理,為愛愛救濟院經營重要人物,也因其在來臺後主要負責教導院民生活技能、手工藝品等工作,使得院民獲得謀生能力,才得以在戰後經濟困頓時期能夠幫助愛愛救濟院度過危機。施照子身為戰後留在臺灣的日本女性,擔負起已逝丈夫的事業,且須面對戰後動盪局勢,以及轉換政權下部分民眾對日本人的敵視,施照子在2001年12月9日去世後,同月24日亦獲得陳水扁總統褒揚。(註28)

註釋:

註1:施乾(1899-1944)出生於滬尾,父親施論曾任巡查捕,後從事營造業,大伯施坤山則是臺灣重要木材商。施乾在1917(大正6)年畢業於臺灣總督府工業講習所,畢業後曾短暫進入木村鑛業株式會社基隆鐵工所仙洞工廠工作,不久隨即於民政局殖產部商工課擔任雇員。施乾於民政局殖產部商工課工作期間,曾從事艋舺地區乞丐調查工作,進而思索乞丐成因與救濟。施乾著、王昶雄編、李天贈譯,《孤苦人群錄》(臺北:臺北縣立文化中心,1994年),頁19-15。

註2:〈施乾氏夫人告別式〉,《臺灣日日新報》,1932年9月23日,7版。

註3:竹中信子著、熊凱弟譯,《日治臺灣生活史──日本女人在臺灣(昭和篇1926-1945)上》(臺北:時報文化出版企業股份有限公司,2009年),頁388。

註4:《財團法人台北市私立愛愛院榮譽院長施照子褒揚令、略歷、剪報、日記等相關資料》,國史館藏,入藏登錄號:1550900180001A。

註5:陳泳惠,〈日治時期施乾的社會救助事業〉(花蓮:國立東華大學臺灣文化學系碩士論文,2010年),頁191-193。

註6:德田幸惠,〈日本統治下臺灣的「日臺共婚」──日本與臺灣的「家」制度的衝突和交流〉(臺北:淡江大學歷史學系碩士論文,2007年),頁8-54。

註7:1934年4月10日《臺灣日日新報》相關報導有2篇,並附有施乾與照子的結婚寫真。〈臺北愛愛寮主事施乾氏〉,《臺灣日日新報》,1934年4年10日,4版。〈寫眞は施乾氏と花嫁〉、〈寫眞と手紙で內臺共婚 愛愛寮の施乾氏が 美しい京娘さんと〉,《臺灣日日新報》,1934年4月10日,7版。

註8:〈愛愛寮變更 財團法人協議決定〉,《臺灣日日新報》,1933年4月10日,8版。

註9:林金田,《施乾傳》(南投:臺灣省文獻委員會,1996年),頁41-42。

註10:〈關鍵大事記〉,收入「財團法人臺北市私立愛愛院」:https://aiai.org.tw/?FID=45(2024年6月2日點閱)。

註11:林金田,《施乾傳》,頁56-57。

註12:林金田,《施乾傳》,頁45-46。

註13:吳文星,〈戰後初年在臺日本人留用政策初探〉,《臺灣師大歷史學報》,第33期(2005年6月),頁276-279。

註14:「臺灣省日僑遣送應行注意事項電送案」(1946-02-15),〈臺灣省日僑遣送應行注意事項〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00306900001001。

註15:「處理日人韓人入籍辦法」(1946-11-20),〈處理日人韓人入籍辦法〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00306520026001。

註16:「臺北市日女清水てる入籍聲請案」(1947-02-07),〈關於國籍案〉,《臺灣省行政長官公署》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00306520016003。

註17:〈臺北愛愛寮改組 不足費呼籲大家寄附〉,《民報》,1946年12月23日,3版。

註18:「臺北愛愛救濟院立案表冊送核案」(1949-04-16),〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:國家發展委員會檔案管理局),典藏號:0040121004657001。

註19:蕭新煌,《臺灣全志.卷九.社會志社會福利篇》(南投:國史館臺灣文獻館,2006年),頁179。

註20:〈民政處與善後救濟分署合作辦理救濟概況〉,《民報》,1946年5月12日,2版。

註21:〈流丐日多 應從速設法救濟〉,《民報》,1946年6月17,2版。

註22:〈資源委員會在臺各事業單位攤捐臺北愛愛救濟院經費案〉,《資源委員會》,國史館藏,數位典藏號:003-010404-1231。

註23:〈慈善團體美援申請書卷〉,《行政院經濟建設委員會》,國史館藏,數位典藏號:040-010201-0046

註24:〈愛愛寮幹事王光華日人案〉(1949-10-20),《臺灣省政府警務處》,國史館臺灣文獻館,典藏號:063-01398。

註25:「臺北愛愛救濟院立案表冊送核案」(1949-04-16),〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館(原件:國家發展委員會檔案管理局),典藏號:0040121004657001。

註26:〈據呈以除役士兵歐池精神失常轉入愛愛救濟院療養轉請查照〉,《臺灣省級機關》,國史館臺灣文獻館,典藏號:0040332018503013。

註27:「財團法人臺北市私立愛愛院」:https://aiai.org.tw/?FID=45(2024年6月2日點閱)。

註28:《財團法人台北市私立愛愛院榮譽院長施照子褒揚令、略歷、剪報、日記等相關資料》,國史館藏,入藏登錄號:1550900180001A。

參考文獻:

一、檔案

《褒揚史料》(臺北:國史館藏)

1550900180001A,《財團法人台北市私立愛愛院榮譽院長施照子褒揚令、略歷、剪報、日記等相關資料》。

《資源委員會》(臺北:國史館藏)

003-010404-1231,〈資源委員會在臺各事業單位攤捐臺北愛愛救濟院經費案〉。

《行政院經濟建設委員會》(臺北:國史館藏)

040-010201-0046,〈慈善團體美援申請書卷〉。

《臺灣省行政長官公署》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

00306900001001,〈臺灣省日僑遣送應行注意事項〉。

00306520026001,〈處理日人韓人入籍辦法〉。

00306520016003,〈關於國籍案〉。

《臺灣省級機關》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

0040121004657001,〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉。

0040121004657001,〈私立臺北愛愛救濟院立案(0038/012.1/48/1)〉。

0040332018503013,〈據呈以除役士兵歐池精神失常轉入愛愛救濟院療養轉請查照〉。

《臺灣省政府警務處》(南投:國史館臺灣文獻館藏)

063-01398,〈愛愛寮幹事王光華日人案〉。

二、報紙

《臺灣日日新報》,1932年至1934年。

《民報》,1946年。

三、專書

竹中信子著、熊凱弟譯,《日治臺灣生活史──日本女人在臺灣(昭和篇1926-1945)上》。臺北:時報文化出版企業股份有限公司,2009年。

林金田,《施乾傳》。南投:臺灣省文獻委員會,1996年。

施乾著、王昶雄編、李天贈譯,《孤苦人群錄》。臺北:臺北縣立文化中心,1994年。

蕭新煌,《臺灣全志.卷九.社會志社會福利篇》。南投:國史館臺灣文獻館,2006年。

四、期刊、碩博士論文

吳文星,〈戰後初年在臺日本人留用政策初探〉,《臺灣師大歷史學報》,第33期(臺北:國立臺灣師範大學,2005年6月),頁276-279。

陳泳惠,〈日治時期施乾的社會救助事業〉。花蓮:國立東華大學臺灣文化學系碩士論文,2010年。

德田幸惠,〈日本統治下臺灣的「日臺共婚」──日本與臺灣的「家」制度的衝突和交流〉。臺北:淡江大學歷史學系碩士論文,2007年。

五、網頁

〈關鍵大事記〉,收入「財團法人臺北市私立愛愛院」:https://aiai.org.tw/?FID=45。

《臺灣文獻》季刊76卷第2期

出版日期:2025年6月

出版:國史館臺灣文獻館

ISSN:1016-457X

GPN:2003800013

定價:新臺幣300元

《臺灣文獻》季刊76卷第2期已發行,本期共有6篇文章,其中有關產業的有3篇(鹽業、糖業、林業),另有關於民間信仰中的七爺八爺、原住民族菁英在跨政權時期的觀察,以及近期有關臺灣家族史研究的脈絡與展望等文章。

目錄:

【研究論文】

臺灣七爺八爺信仰的由來與演變:以城隍廟為中心的考察/謝貴文

清末日治初期新竹「淋鹵晒鹽」技藝與地方經濟/楊凱成

松岡富雄與日治初期臺中地區近代製糖業之發展/蔡秀美

跨政權族群菁英Behui Tali及其書寫:以《理蕃の友》與《警民導報》為中心/陳慧先

【田野調查】

奉獻一生為林業:張良松先生口述歷史/謝宜彊、李品寬

【研究討論】

枝繁葉茂:臺灣家族史的研究脈絡與展望(2000-2023)/李毓嵐、李昭容

※國家書店松江門市,臺北市松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

出版日期:2025年6月

出版:國史館臺灣文獻館

ISSN:1016-457X

GPN:2003800013

定價:新臺幣300元

《臺灣文獻》季刊76卷第2期已發行,本期共有6篇文章,其中有關產業的有3篇(鹽業、糖業、林業),另有關於民間信仰中的七爺八爺、原住民族菁英在跨政權時期的觀察,以及近期有關臺灣家族史研究的脈絡與展望等文章。

目錄:

【研究論文】

臺灣七爺八爺信仰的由來與演變:以城隍廟為中心的考察/謝貴文

清末日治初期新竹「淋鹵晒鹽」技藝與地方經濟/楊凱成

松岡富雄與日治初期臺中地區近代製糖業之發展/蔡秀美

跨政權族群菁英Behui Tali及其書寫:以《理蕃の友》與《警民導報》為中心/陳慧先

【田野調查】

奉獻一生為林業:張良松先生口述歷史/謝宜彊、李品寬

【研究討論】

枝繁葉茂:臺灣家族史的研究脈絡與展望(2000-2023)/李毓嵐、李昭容

※國家書店松江門市,臺北市松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

2025年6月份編目上架圖書

2025年6月份編目上架之圖書計23種24冊、期刊計23種24冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

2025年6月份編目上架之圖書計23種24冊、期刊計23種24冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

《臺灣年鑑》

編纂:臺灣新生報社叢書編纂委員會

出版單位:臺灣新生報社

出版日期:1947年

索書號:058.27 / 4302 / 1947

編纂:臺灣新生報社叢書編纂委員會

出版單位:臺灣新生報社

出版日期:1947年

索書號:058.27 / 4302 / 1947

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃翔瑜 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |