常設展

2F 展示室

臺灣島因位於海洋樞紐,在17世紀開啟了東、西方不同勢力的進駐,而與本島原住民互相激盪出璀燦的海洋文化。本樓層分為「荷西、鄭氏時期展示室」、「清領時期展示室」及「臺灣原住民族與二二八展示室」。

荷西、鄭氏時期展示室

荷西時期

17世紀初,歐洲新興海權國家荷蘭,於1604(明萬曆32)年佔據澎湖,經明朝政府派守將沈有容帶兵交涉、經濟封鎖而退回爪哇;之後荷蘭人又於1624(明天啟4)年佔據臺灣,分別建築熱蘭遮城(今安平古堡)及普羅民遮城(今赤崁樓),開啟了西方對臺灣的經略。兩年後(1626年),西班牙人也佔據雞籠,另在滬尾建聖多明哥城,就是今天淡水紅毛城的前身。這兩個分據臺灣島南北勢力的殖民者,難免發生利益衝突,終於在1642年,南部的荷蘭人把北部西班牙人勢力逐出臺灣。

鄭氏時期

永曆15(1661)年,延平郡王鄭成功驅荷開臺,作為反清復明根據地,首先將臺灣命名為「東都明京」,仿照中央政權制度,設承天府,下轄天興、萬年二縣,已初步展現建立延平王國的企圖。至其子鄭經繼位,更進一步改「東都明京」為「東寧」,廢承天府,而有了獨立建國的雛形。鄭氏三代,除了積極從事墾殖之外,又興建學校、培育人材,經營臺灣,奠定臺灣開發的基礎。永曆37年,即康熙22(1683)年,清朝政府任用施琅為福建水師提督,率領大軍攻下澎湖,臺灣的鄭克塽向清朝投降,結束了延平王國21年的統治。

清領時期展示室

康熙22(1683)年,清朝政府將臺灣併入大清國疆域,在這長達二百餘年的歲月裡,臺灣逐漸成為以漢人為主體的多元文化社會。

臺灣在清政府統領下的第2年,正式設置臺灣府,下轄臺灣、鳳山、諸羅三縣。初期積極進行土地開發,由南而北,至康熙末年已完成重要的水利工程,奠定農業發展基礎。雍正初年,進行內山開放政策,造成閩粵移民熱潮;同治13(1874)年,牡丹社事件發生,促使清廷重視臺灣事務,進行「開山撫番」政策,積極開發臺東後山地區。光緒初年,並由沈葆楨、丁日昌、劉銘傳等經營臺灣,行政區域也配合發展的腳步,隨時跟著調整,先在北部地區成立了臺北府,光緒11(1885)年,臺灣建省,在中部地區新設一府,作為省會。

有清一代,資源的掠奪、吏治的腐敗,官逼民反,成為清朝政權統治臺灣的最大隱憂,如朱一貴事件、林爽文事件、戴潮春事件等三大民變案,就是典型的例子。而隨著土地的開發,也常引發族群間的對立,所發生的閩粵或漳泉分類械鬥,也是清代臺灣民變事件的導火線之一。

另一方面,西方國家對臺灣積極進行的開港貿易、傳教事業,也使臺灣的發展愈為多元化。

本展示室依歷史發展脈絡區分為「大事記」、「移民拓墾」、「建置沿革」、「衝突事件」、「文教科舉」、「列強侵略」、「臺灣建省」等七大單元展出。

臺灣原住民族與二二八展示室

1895年臺灣割讓日本,臺灣原住民族首次遇上現代國家,經歷文化與物質科技對傳統價值的衝突,原住民族開始吸收適應現代文明,轉化為自身發展動力。

1945年日本戰敗投降,原住民族面對中華民國接收後二二八事件動亂,衡量自身存續,各有抉擇。雖然事件當下,原住民族並未遭到大規模清鄉處決,但在政府深入掌控原住民族地區後,將日治時期原住民族主要菁英汙名整肅。

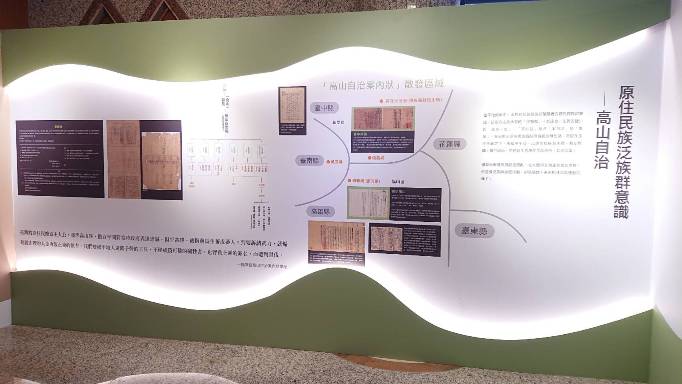

二二八對原住民族而言,是另一個殖民的開始,儘管戰後初期原住民族有「高山自治」,歸還土地、「正名」等主張,但在白色恐怖下,戛然斷裂,原住民族意識陷入隱流。

今政府已經向原住民族道歉,對受難者平反及家屬撫慰。不過,原住民族轉型正義並非只有政治和解,土地、語言、文化、生活的自主,仍是未竟之業。

本展覽分「征服與現代性」、「政權更迭」、「二二八事件的抉擇」、「覺醒與頓挫」及「創傷、平反及未來」五大主題,試圖以原住民族的觀點,重新檢視原住民族在二二八事件中的角色以及原住民族面對的挑戰。