原住民族專題系列講座:20世紀初期日本對泰雅族群戰役:遠藤寬哉寫真帖所見「理蕃」事業諸面向

主講人:黃智慧(中央研究院民族學研究所助研究員)

時間:2024年7月11日(四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

對19世紀東亞新興小國日本而言,統治臺灣自始即非易事。綜合歷代外來政權經驗,日本創發「理蕃」一詞總括對原民政策。50年間在臺「理蕃」政策內容不斷調整,如何面對族群文化大異其趣的600多個部落,是其治理上「難中之難」的挑戰。寫真師遠藤寬哉輯成《蕃匪討伐紀念寫真帖》(177幅)與《台灣蕃地寫真帖》(173幅)二冊,恰好見證1910年代前後「理蕃」政策的轉折變化。遠藤來自民間,對戰爭有其人文關懷視角,常為臺灣高山峻嶺絕景所震懾,並讚嘆世居其中原民生活純樸有序。在他的鏡頭底下,留下了日本對泰雅GOGAN群大會戰的珍貴紀錄,以及對北部各山頭四處征戰的激烈場面,並呈現民政部蕃務本署蕃務總長大津麟平主導「理蕃」事業的溫和面向。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢: https://www.drnh.gov.tw/p/423-1003-510.php?Lang=zh-tw

主講人:黃智慧(中央研究院民族學研究所助研究員)

時間:2024年7月11日(四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

對19世紀東亞新興小國日本而言,統治臺灣自始即非易事。綜合歷代外來政權經驗,日本創發「理蕃」一詞總括對原民政策。50年間在臺「理蕃」政策內容不斷調整,如何面對族群文化大異其趣的600多個部落,是其治理上「難中之難」的挑戰。寫真師遠藤寬哉輯成《蕃匪討伐紀念寫真帖》(177幅)與《台灣蕃地寫真帖》(173幅)二冊,恰好見證1910年代前後「理蕃」政策的轉折變化。遠藤來自民間,對戰爭有其人文關懷視角,常為臺灣高山峻嶺絕景所震懾,並讚嘆世居其中原民生活純樸有序。在他的鏡頭底下,留下了日本對泰雅GOGAN群大會戰的珍貴紀錄,以及對北部各山頭四處征戰的激烈場面,並呈現民政部蕃務本署蕃務總長大津麟平主導「理蕃」事業的溫和面向。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢: https://www.drnh.gov.tw/p/423-1003-510.php?Lang=zh-tw

臺灣文獻講座:轟鳴未曾遠去:從日本海軍第六十一航空廠到岡山醒村(史料文獻與田野調查)

日期:2024年7月18日(四)14:00-16:00

講座:陳信安助理教授(嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授)

地點:國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

2015年的公共電視影集《一把青》,打響劇中取景地點之一的岡山「醒村」名號。隨著醒村2017年被登錄為文化景觀,高雄市政府文化局委託財團法人古都保存再生文教基金會進行調查研究,參與研究的陳教授透過史料文獻與田野調查比對,終於解開醒村的身世之謎!原本長期被誤認為是日本海軍高雄航空隊官舍與神風特攻隊居所的醒村,其實在日本時代並不是飛行員宿舍,而是屬於1941年設立於高雄岡山的日本海軍第六十一航空廠,當時係作為在航空廠工作的工員們所居住之宿舍。

此次的講座將揭曉許多限於篇幅而未能收錄於《轟鳴未曾遠去:從日本海軍第六十一航空廠到岡山醒村》專書中的田野調查成果,包括岡山大空襲之後,開枝散葉疏散至臺灣各地的日本海軍第六十一航空廠所屬分支機構現存遺構、以及岡山周邊的日遺軍事文化遺產現況。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

日期:2024年7月18日(四)14:00-16:00

講座:陳信安助理教授(嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授)

地點:國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

2015年的公共電視影集《一把青》,打響劇中取景地點之一的岡山「醒村」名號。隨著醒村2017年被登錄為文化景觀,高雄市政府文化局委託財團法人古都保存再生文教基金會進行調查研究,參與研究的陳教授透過史料文獻與田野調查比對,終於解開醒村的身世之謎!原本長期被誤認為是日本海軍高雄航空隊官舍與神風特攻隊居所的醒村,其實在日本時代並不是飛行員宿舍,而是屬於1941年設立於高雄岡山的日本海軍第六十一航空廠,當時係作為在航空廠工作的工員們所居住之宿舍。

此次的講座將揭曉許多限於篇幅而未能收錄於《轟鳴未曾遠去:從日本海軍第六十一航空廠到岡山醒村》專書中的田野調查成果,包括岡山大空襲之後,開枝散葉疏散至臺灣各地的日本海軍第六十一航空廠所屬分支機構現存遺構、以及岡山周邊的日遺軍事文化遺產現況。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

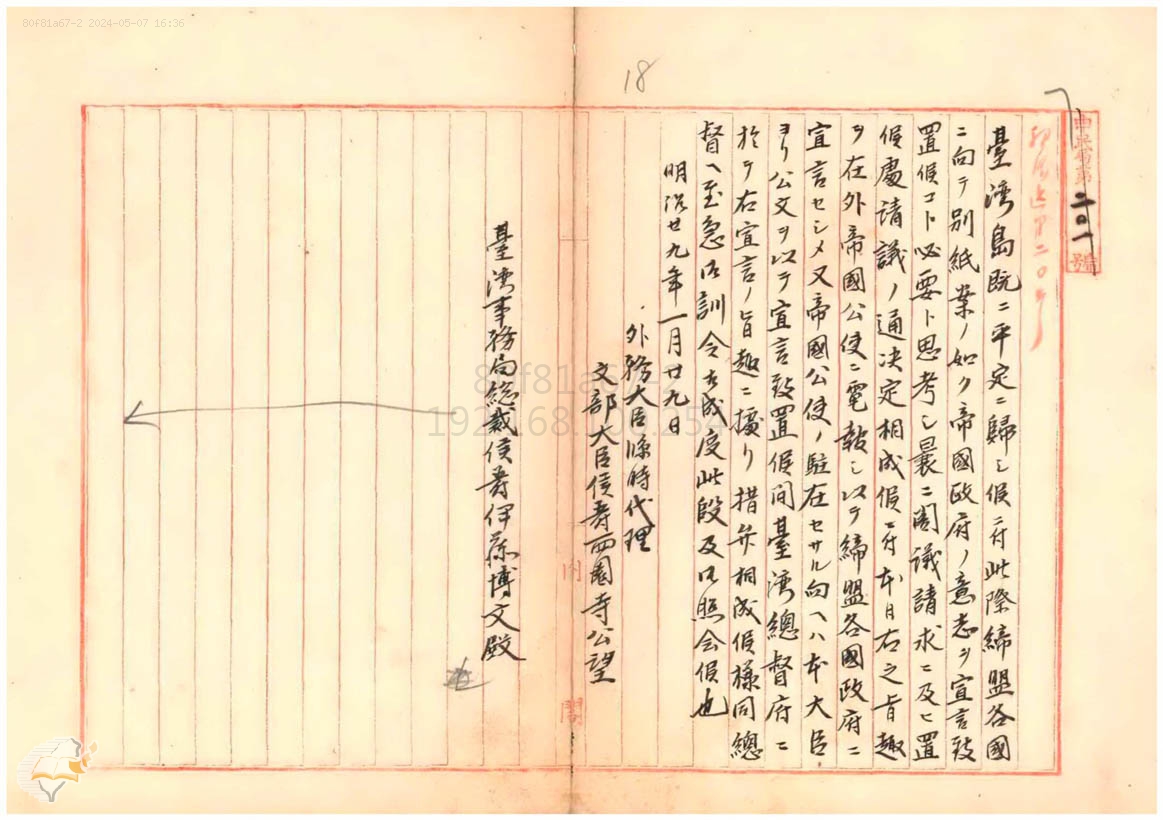

1896年日本有關臺灣島的帝國政府宣言

日本領有臺灣島之後,首要之務在內政上就是要實際統治臺灣,管理臺灣,相對在外交上也需要向其他國家,表明日本對於臺灣的統治政策,尤其是西方國家。所以在1895年12月日本代理外務大臣西園寺公望將關於臺灣島的帝國政府宣言送交內閣會議審議,閣議案的提案說明提到:目前臺灣島已經歸於平定,有必要向與日本締約的各個國家說明日本政府對於臺灣島的政策。臺灣島剛納入日本版圖,其民情風俗均與日本內地有很大不同,因此,施政方針必定與日本內地有所差異。但從外交角度來看,既然臺灣已經納入日本帝國版圖,在日本與西方各國的現行條約之下,並沒有必要對於住在臺灣的締約國外國人實施另外一種特別制度。

考量英美等國在臺灣的貿易港已有進出口的貨物稅等問題,將來有紛爭時,除了適用日本與外國的現行條約以外無其他依據。然而現行條約當時訂定的時候,日本帝國尚未領有臺灣,故條約規定自是不包含有關臺灣島的各項事務,所以當前所要交涉的事項完全都要適用現行條約並沒有道理,必須依據每件事情的情況儘可能將現行條約給外國人的待遇適用到臺灣(註1)。關於臺灣島的帝國政府宣言案內容如下:

臺灣已經歸於平定,在此日本帝國政府給予住在臺灣島以及跟臺灣島往來的各個締約國臣民人民以及船舶下列的優惠與便利:

上述第二點所提到的「臺灣島因為情形特殊,現存條約及其他約定只能儘可能適用」,可舉例而言,在日本現行條約中嚴格禁止進口鴉片,但是當時剛脫離清國統治的臺灣,海關倉庫仍有鴉片庫存,在條約施行日前即進港的外國船上也有鴉片貨物等待卸貨,且臺灣島內有為數不少的鴉片吸食者,立刻禁止進口鴉片恐怕造成百姓恐慌,故不能一概適用現行條約,而是將鴉片置於總督府專賣權下作為藥用品,來准許進口(註3)。又如,清朝以來的臺灣缺乏不動產登記制度,故尚待日本頒布登記法規後才能適用登記制度。

這份對外宣言在內閣閣議通過後,於1896年1月29日由臨時代理外務大臣西園寺公望向各締約國發送公文。在臺灣方面,則由臺灣事務局總裁伊藤博文於2月3日向臺灣總督樺山資紀以臺外8號公文通知,2月22日總督府民政局長水野遵通知駐臺灣各國領事,日本與締約各國之間的現行條約及協定施行於臺灣(註4)。

美國與英國收到此份對外宣言的反應是尊重與配合,德國公使V. Gutschmid則提出有條件地承認該宣言,其表示:

針對該三點,回任日本外務大臣的陸奧宗光回復:

此外,法國政府對此宣言提出2點質疑:

針對該2點,日本外務省經由駐法公使曾禰荒助回復如下:首先,臺南府離安平港僅幾分鐘距離,雖允許外國人居住營業,卻非外國船舶得停靠場所。1858年天津條約所規定的外國船舶得停靠臺灣府(即臺南府),實際上指的是安平港。其次,日本政府將儘可能適用1858年的日法航海條約,但在臺灣島的制度及狀態達到與日本內地一致之前,事實上需要施行特別的法令規則,相信貴國能理解居住於臺灣的貴國臣民必須遵守上開特別法令(註8)。法國收到回覆後,外相G. Hanotaux再次回信表示:

第一、臺南府因無外國船舶得停靠之港口,而必須停靠在安平港,無異議。

第二、我還是要堅持如前信所述法國人民在日本的領土上所享有的權利與特權,1858年的現行條約已經接近要廢除的時日,日法兩國將以信任調和之精神重新訂約,此際我相信我的堅持是有理由的(註9)。

由上可知,因當時日本尚在與西方國家簽訂不平等條約及條約改正期限(1899年)的過渡期間(註10),與日本有簽訂條約的西方諸國,無不盡全力保護該國人民在臺灣的權益。日本在此情況下,不斷與西方國家斡旋。而對外宣言的精神與原則,具體表現在之後總督府訂定之各種涉及外國人權利的規定,如「外國人取扱規則」、「外國人內地旅行券」、「外國人雜居地區域劃定」以及土地建物等各種規範,逐步取得對臺灣完整主權。

註1:日本外務省,〈臺灣島ニ關スル帝國政府宣言ノ件〉,收錄於《日本外交文書》第29巻, 1896年1月,東京,頁867 -868,https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/29.html,瀏覽日期:2024年6月12日。

註2:「現行條約施行及阿片輸入ニ關スル一件書類、現行條約施行ニ關スル件書類」(1896-01-11),〈明治二十八年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第六卷外交〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000006001。

註3:同註2。

註4:同註2及「現行條約ヲ自今臺灣ニ施行セラルルニ付訂盟各國ヘ通知ノ件」(1896-02-01),〈明治二十九年臺南縣公文類纂永久保存第十九卷官房門外事部〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009682001。

註5:同註1,頁875-876。

註6:同註1,頁879-881。

註7:同註1,頁884-887。

註8:同註1,頁888-891。

註9:同註1,頁891-892。

註10:〈日本的不平等條約改正與臺灣〉,國史館臺灣文獻館臉書,https://www.facebook.com/twhistorica,瀏覽日期:2024年6月12日。

日本領有臺灣島之後,首要之務在內政上就是要實際統治臺灣,管理臺灣,相對在外交上也需要向其他國家,表明日本對於臺灣的統治政策,尤其是西方國家。所以在1895年12月日本代理外務大臣西園寺公望將關於臺灣島的帝國政府宣言送交內閣會議審議,閣議案的提案說明提到:目前臺灣島已經歸於平定,有必要向與日本締約的各個國家說明日本政府對於臺灣島的政策。臺灣島剛納入日本版圖,其民情風俗均與日本內地有很大不同,因此,施政方針必定與日本內地有所差異。但從外交角度來看,既然臺灣已經納入日本帝國版圖,在日本與西方各國的現行條約之下,並沒有必要對於住在臺灣的締約國外國人實施另外一種特別制度。

考量英美等國在臺灣的貿易港已有進出口的貨物稅等問題,將來有紛爭時,除了適用日本與外國的現行條約以外無其他依據。然而現行條約當時訂定的時候,日本帝國尚未領有臺灣,故條約規定自是不包含有關臺灣島的各項事務,所以當前所要交涉的事項完全都要適用現行條約並沒有道理,必須依據每件事情的情況儘可能將現行條約給外國人的待遇適用到臺灣(註1)。關於臺灣島的帝國政府宣言案內容如下:

臺灣已經歸於平定,在此日本帝國政府給予住在臺灣島以及跟臺灣島往來的各個締約國臣民人民以及船舶下列的優惠與便利:

一、與日本帝國締結通商及航海條約的各國臣民以及人民可以在淡水、基隆、安平、臺南府以及打狗等地居住並且經營商業。這些國家的船舶得在淡水、基隆、安平以及打狗各個港口停泊並裝卸貨物、進出口貿易。

二、臺灣島因為情形特殊,日本帝國與締約國之間所現存的通商及航海條約、關稅規定及其他約定,儘可能適用在居住於臺灣或是與臺灣往來的各個締約國臣民及船舶。但是在享有前述優惠以及便利同時,也要持續遵守在臺灣所施行的各種法令(註2)。

上述第二點所提到的「臺灣島因為情形特殊,現存條約及其他約定只能儘可能適用」,可舉例而言,在日本現行條約中嚴格禁止進口鴉片,但是當時剛脫離清國統治的臺灣,海關倉庫仍有鴉片庫存,在條約施行日前即進港的外國船上也有鴉片貨物等待卸貨,且臺灣島內有為數不少的鴉片吸食者,立刻禁止進口鴉片恐怕造成百姓恐慌,故不能一概適用現行條約,而是將鴉片置於總督府專賣權下作為藥用品,來准許進口(註3)。又如,清朝以來的臺灣缺乏不動產登記制度,故尚待日本頒布登記法規後才能適用登記制度。

這份對外宣言在內閣閣議通過後,於1896年1月29日由臨時代理外務大臣西園寺公望向各締約國發送公文。在臺灣方面,則由臺灣事務局總裁伊藤博文於2月3日向臺灣總督樺山資紀以臺外8號公文通知,2月22日總督府民政局長水野遵通知駐臺灣各國領事,日本與締約各國之間的現行條約及協定施行於臺灣(註4)。

美國與英國收到此份對外宣言的反應是尊重與配合,德國公使V. Gutschmid則提出有條件地承認該宣言,其表示:

一、在臺灣之德國臣民之現有權利不得以任何方式受到損害。

二、臺灣各通商港間及臺灣各通商港與日本之通商港間,其商業與航海業不受任何限制。

三、在臺灣之德國臣民所受的法令限制,以現行條約下同住日本內地之德國臣民所受法令限制範圍為限(註5)。

針對該三點,回任日本外務大臣的陸奧宗光回復:

第一點、關於在臺灣的外國人合法取得之財產權,日本政府在沒有充分調查其性質與程度以前,絕對不會任意或是採不正當的處分。同時日本政府會針對實際發生之問題,持續以調和之精神處理。

第二點、臺灣各通商港間及臺灣各通商港與日本之通商港間,有關商業與航海事務,日本帝國與締約國之間現存的通商及航海條約規定擴大適用在居住於臺灣或是與臺灣往來的各個締約國的臣民及船舶是適當的。

第三點、在臺灣島的制度及狀態達到與日本內地一致之前,事實上需要施行特別的法令規則,相信貴國能理解居住於臺灣的貴國臣民必須遵守上開特別法令(註6)。

此外,法國政府對此宣言提出2點質疑:

第一、締約國的臣民以及人民可以在臺灣府居住並且經營商業,因臺灣府算入開港市場之一,為何船舶不得在臺灣府港口停泊以及裝卸貨物?

第二、宣言末段記載:「享受前述優惠以及方便的同時,也要持續遵守在臺灣所施行的各種法令」所謂的法令實際上是指哪些法令?那些法令與1858年10月9日(日法)條約是併行的嗎?在日本政府針對前2點說明以前,法國政府不承認該宣言(註7)。

針對該2點,日本外務省經由駐法公使曾禰荒助回復如下:首先,臺南府離安平港僅幾分鐘距離,雖允許外國人居住營業,卻非外國船舶得停靠場所。1858年天津條約所規定的外國船舶得停靠臺灣府(即臺南府),實際上指的是安平港。其次,日本政府將儘可能適用1858年的日法航海條約,但在臺灣島的制度及狀態達到與日本內地一致之前,事實上需要施行特別的法令規則,相信貴國能理解居住於臺灣的貴國臣民必須遵守上開特別法令(註8)。法國收到回覆後,外相G. Hanotaux再次回信表示:

第一、臺南府因無外國船舶得停靠之港口,而必須停靠在安平港,無異議。

第二、我還是要堅持如前信所述法國人民在日本的領土上所享有的權利與特權,1858年的現行條約已經接近要廢除的時日,日法兩國將以信任調和之精神重新訂約,此際我相信我的堅持是有理由的(註9)。

由上可知,因當時日本尚在與西方國家簽訂不平等條約及條約改正期限(1899年)的過渡期間(註10),與日本有簽訂條約的西方諸國,無不盡全力保護該國人民在臺灣的權益。日本在此情況下,不斷與西方國家斡旋。而對外宣言的精神與原則,具體表現在之後總督府訂定之各種涉及外國人權利的規定,如「外國人取扱規則」、「外國人內地旅行券」、「外國人雜居地區域劃定」以及土地建物等各種規範,逐步取得對臺灣完整主權。

註1:日本外務省,〈臺灣島ニ關スル帝國政府宣言ノ件〉,收錄於《日本外交文書》第29巻, 1896年1月,東京,頁867 -868,https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/29.html,瀏覽日期:2024年6月12日。

註2:「現行條約施行及阿片輸入ニ關スル一件書類、現行條約施行ニ關スル件書類」(1896-01-11),〈明治二十八年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第六卷外交〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000006001。

註3:同註2。

註4:同註2及「現行條約ヲ自今臺灣ニ施行セラルルニ付訂盟各國ヘ通知ノ件」(1896-02-01),〈明治二十九年臺南縣公文類纂永久保存第十九卷官房門外事部〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009682001。

註5:同註1,頁875-876。

註6:同註1,頁879-881。

註7:同註1,頁884-887。

註8:同註1,頁888-891。

註9:同註1,頁891-892。

註10:〈日本的不平等條約改正與臺灣〉,國史館臺灣文獻館臉書,https://www.facebook.com/twhistorica,瀏覽日期:2024年6月12日。

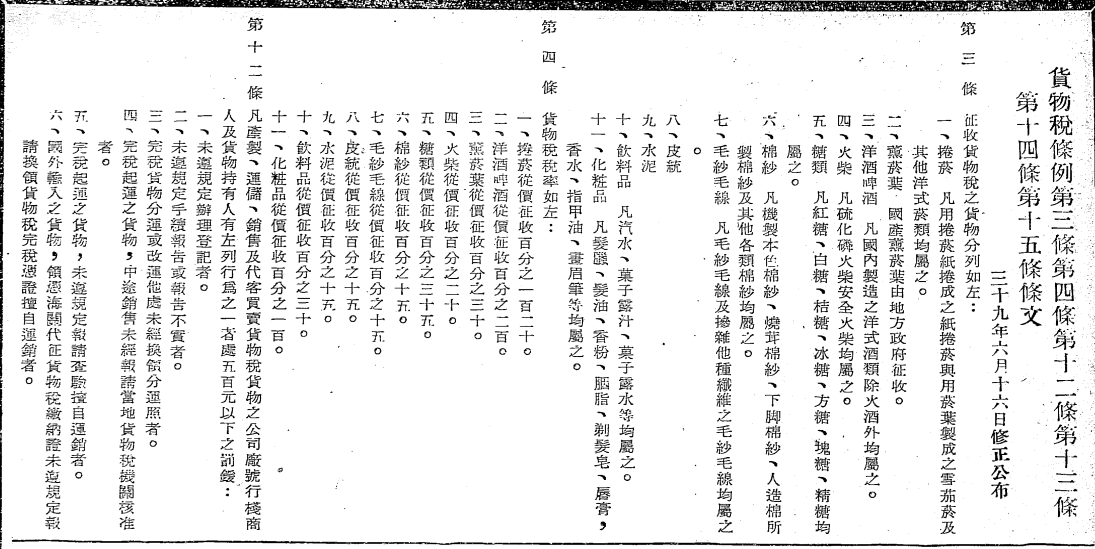

那些年.那些稅(五)—火柴專賣與火柴貨物稅

日治時期,火柴稱為「燐寸」,臺灣總督府於1942年6月24日實施臺灣火柴專賣令,將火柴的產銷權收歸於政府,沒有政府的命令,不得擅自進口、出口或是生產火柴,而且只有政府指定的火柴經銷商或火柴零售商,才能依照政府所訂的價格販售火柴,一般民眾更是不得購買或是收取、讓渡來歷不明的火柴。當時推動專賣事業的機關是「臺灣總督府專賣局」,其先後施行專賣的項目計有鴉片、食鹽、樟腦、煙草、酒、酒精、石油、度量衡器、火柴等數種,這些專賣事業曾為臺灣總督府帶來豐厚的財政收入,在每年的總歲入中,均占有高額的比例,甚至在日本統治的最後一年(1945年)時,專賣收入還高達整個財政歲入的49.32%,雖然其中以菸酒占最大宗,但火柴的收入仍不容小覷。

日治時期,火柴稱為「燐寸」,臺灣總督府於1942年6月24日實施臺灣火柴專賣令,將火柴的產銷權收歸於政府,沒有政府的命令,不得擅自進口、出口或是生產火柴,而且只有政府指定的火柴經銷商或火柴零售商,才能依照政府所訂的價格販售火柴,一般民眾更是不得購買或是收取、讓渡來歷不明的火柴。當時推動專賣事業的機關是「臺灣總督府專賣局」,其先後施行專賣的項目計有鴉片、食鹽、樟腦、煙草、酒、酒精、石油、度量衡器、火柴等數種,這些專賣事業曾為臺灣總督府帶來豐厚的財政收入,在每年的總歲入中,均占有高額的比例,甚至在日本統治的最後一年(1945年)時,專賣收入還高達整個財政歲入的49.32%,雖然其中以菸酒占最大宗,但火柴的收入仍不容小覷。

1954年悠悠中華路

熱鬧的臺北總是有著許多的想像,1980年代自己小學偷偷獨自搭上指南客運3路,就這樣第一次來到了這個城市,從車上望著西門擁擠的人潮與車流,小小的心靈,孤寂而不安地探索著。2004年又回到這個城市。熱鬧的感覺似乎依舊,但對臺北已經有一定程度的熟悉了。

那時因為常去中山堂,都會經過中華路,搭捷運偶爾也會特意從西門站下車,去智慧圖書館待到午夜才離開;然後走過長長的地下道,爬上出口看看夜空;無聊時就直接從中華路走回板橋。在中華路的末端是市立和平醫院,以前和大學同學一起到這邊的中醫部門見習,當時夏霽春奶奶還在這邊看診;不過,最有印象的記憶,只剩下一起在藥房吃甘草的場景而已,也沒想到這邊會有一場封院風暴。附近不遠是小南門,但老實講,見習時根本沒去過。

北門則遙立在中華路的前端。2004年正好是臺北建城120週年,也被迫支援別科幾個活動,其中一項就是北門城牆再現。最初長官希望把北門城牆重新蓋回來;就技術上而言,這好像也不是什麼難事。彰化臺灣民俗村園區的意象入口就是個大城門,硬生生模仿彰化城慶豐門和城牆蓋起來,沒買票的就不准入城。好在自己是屬於可以免票自由進城的那種人,偶而還會溜進去城牆裡的辦公室,找裡面的顧問和工作人員聊天;在那邊也會碰到幫民俗村彩繪的李漢卿師傅,和他閒談他在那邊隨便畫和認真畫的彩繪。

有陣子,一週總有一兩天是躲到彰化這個仿建的城門和城牆裡,所以對仿建的城門與城牆,並不陌生。但是要自己重蓋城牆,還是覺得不可思議。後來預算估好了,復原圖也請教授畫好了,還是沒有繼續處理後續的工作。到今天應該沒有人會再有這樣的發想了。現在總會懷疑,如果真的把北門這一段的城牆蓋好了,會不會之後就像世紀帝國一樣一直蓋下去?

中山堂那邊的西門雖然拆了,但也是建城120週年的活動重點。西門原本的遺址,如今車水馬龍,要想再現,比北門築牆更困難,後來弄了個「光影西門」的活動。記得有個不知道誰構思出來的創意想法,想把西門大模型裝在一臺攤車上,然後找人推著攤車在那邊跑來跑去。還好這樣的狂想沒有被青睞,不然可能就被迫輪班去推攤車跑了。

現在回首,才發現120週年活動當時,因為只是支援性質,當下自己並沒有好好思考這些活動本質和他們的歷史脈絡。特別是我們內心焦躁不安,想像渴望築起一道道的城牆與城門。但對曾經經歷「城」市人民來說,城牆與城門,那畢竟是屬於軍事防禦性建築,除非是想抗議過分的自由,不然不會覺得親切。就像曾被自己偷偷竊笑那些因故被保全擋在慶豐門外的遊客一樣,在他們心中,應該不會覺得城門保全和藹可親。

1895年6月,日軍由北門進入了臺北,在統治初期,城牆與城門主要由軍方守衛。軍方不像地方政府,不必有發展使命感;或許拆城門開馬路,都不是軍方的重點工作,因此在這個階段,臺北城牆還算是完整保留。

有個朋友,也算是同事,認為日本人拆除西門,是避免讓臺灣人看到城門就思念中國。但從檔案資料,都未能反應這種想法。也有很多人認為西門的消失是因為鐵路建設,但自己也無法認同這種說法。

從〈臺北及大稻埕、艋舺平面圖〉(註1)來看,大約在1897年左右,有條輕便鐵道,連結了城外的機械局、江瀕街,穿過西門,之後進入大約今日國史館停車場的巷子附近,直抵東門街總督府官舍新建之地(今日外交部、國家圖書館)。這條輕便鐵路何人、何時建立?又是個難解之謎,今日國史館附近也看不到遺跡。不過從檔案中還是可以知道這條輕便道,和官舍新建有關(註2)。當時,官邸所用木材屋瓦由日本本土進口,磚由廈門輸入,石灰由桃園生產(註3),在那個只有動力火車的年代,陸上要搬運這些數量龐大建材,人力輕便鐵道相較是節省時間與成本的方式。而鐵軌或許就這樣與城門共存,留下幾張美好回憶的合照。

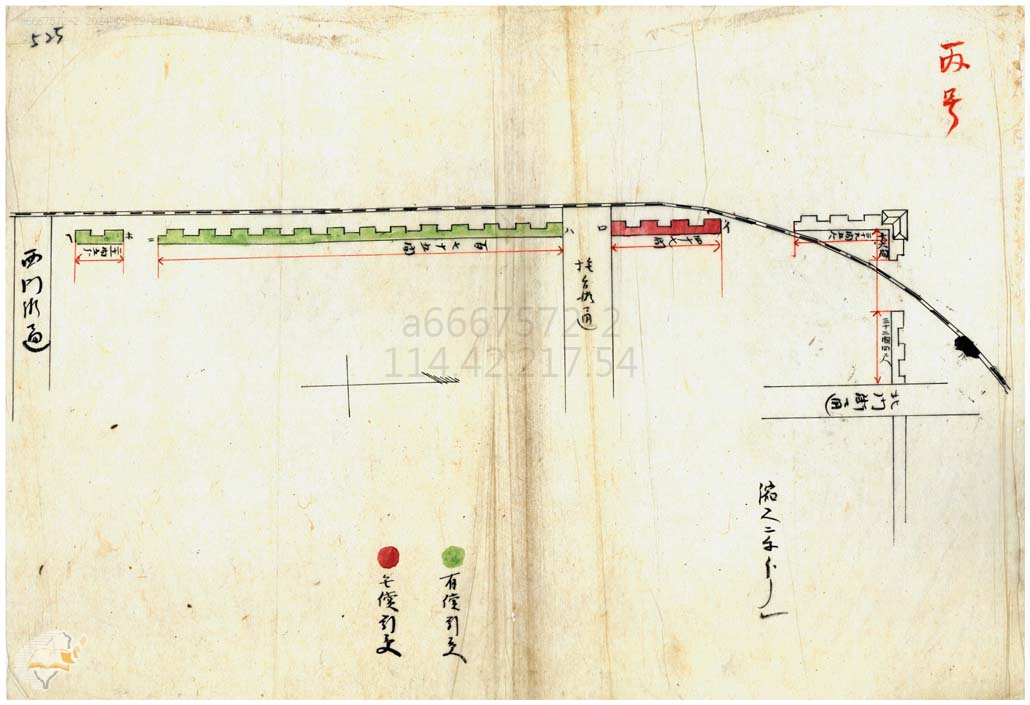

1899年經測量決定臺灣縱貫鐵道改線新建,也未對城牆有太大的破壞,除了西北角一隅,兩處城牆因配合轉彎曲線半徑考量,不得不拆除(圖1),其餘鐵道沿著城牆外鋪設,使用土地為購買或民間寄附(註4)。

隨著日本在臺灣政治的穩定和施政的考量,原本三段警備制度被取消,城牆與城門的日常巡查,也由軍方或者憲兵移交給地方政府(註5)。日治城門與城牆由軍方管理,改為地方政府,事實上也等同賦予地方更積極地對城門城牆開發利用。而臺北城牆的保留與否,大約在1897年開始,就有了較明確方向(註6),為了使得大稻埕、艋舺與臺北城三者之間的發展,並有更多的道路聯繫,臺北城的城牆拆除,已經接近於日人的共識。

臺北城牆的破壞,「交通考量」是個不錯起始的藉口。除了上述鐵道改線的城牆拆除,早在1897年北門與西門即被認為人車擁擠(註7),而連通此二門的道路則是「狹小而有危險之虞」。因此,1899年經由臺北市區計畫委員會的討論,有了增開城門的建議;亦即準備打掉城牆,設置新西門、新北門,而之後,臺北城出現了無數之門(註8)。城門狹小另一個解決方策,是在門旁增設鑿牆通道計畫,在西門、北門兩門,就有這樣計畫,形成除原本城門外,左右共有三個通道,讓往來人車更加暢通(註9)。

城牆的保留與否,同樣引起日本人間的論戰(註10)。臺北市區計畫規劃初期,由本館典藏一張名為「臺北城內市區計畫平面圖」(圖2)的藍晒圖來看,鐵路雖然穿過了城牆,大體而言,城牆、城門仍保留著,圖面沒有顯示全面拆除的計畫(註11),然而約在1899年,似乎已難以撼動藉由拆除城牆提供城市發展的主流構想,特別是臺灣總督兒玉源太郎,也已被說服城牆沒有存在的必要(註12)。北門與東門原本有兩重城牆,即傳統甕城,1900年2月臺北縣先向市區計畫委員會提出拆除東門外牆的構想,在委員會考量交通與總督官邸建設石材需要等原因,北門與東門外牆都走上拆除的命運(註13)。臺北兩座甕城,也就此消失。

西門左右城牆各打通一個通道的計畫,約由1900年6月執行至10月(註14)。然而,到了10月底,卻成了要拆除西門與北門(註15),而當計畫增闢西門通道時,西門的門樓仍是陸軍補給部使用,但在10月計畫拆毀西門前,陸軍部補給廠清空了作為倉庫的西門城樓,並移交給臺北縣(註16)。至少在1900年11月,西門應該被拆除了(註17)。不過西門破壞後,其它城門卻留下來了。何以西門會由原本只增設通道,變成拆毀城門?又何以西門拆除後,其他城門得以保存下來?這些有著模糊的說法,但詳細的轉折仍不清楚。

然而城牆拆除的方向,隨著市區與改正計畫的確立,更加堅定地被執行。以臺北而言,因為城門不斷增開,城牆早已穿腸破肚。在1901年的紀錄,已經完成的城門,包括了北中門、南中門、南東門、東北門、西南門、新西門,還計畫繼續新開北東門、新北門、新東門(註18)。而其他城牆部分,也因鋪路、軍事或其他公共建設石材使用等需要,逐漸拆除(註19)。1903年,由本館典藏的檔案顯示,東面城牆已幾乎全面拆除,只剩靠南側還有一小段(註20、圖3)。

1905年報導中,「城壁」已成為「城壁遺址」,準備開闢道路:「城壁遺址。前此原有創為公園之議。此際則欲開三條或四條之大路。即東方與北方。各有三條。其三條道幅。合計二十五間。西方亦有一條。其道幅甚闊。合計四十六間。南方亦有三條。其道幅計三十九間。此城址之道路(註21)。」這也就是後來所謂的三線路或四線路(圖4),在當時汽車還未普及臺灣的年代,這種幾乎只給行人和人力車、獸力車行走的超級大馬路,簡直堂皇到不可思議。這也是今日中華路雛形。

何培齊在國家圖書館任職期間,曾經對一張名為「A21臺北橢圓公園」的日本時期繪葉書做這樣描寫:「即臺北古城門西門的所在位置,馬路為今中華路,日治時期的西三線道路,為南北縱貫鐵路所縱貫,兩側馬路上均有鐵道柵欄,但並未看到鐵道路線,或是拍攝時有意避開(註23)。」

1948年開始,在這些鐵道柵欄旁,由政府出面,委託警民協會,搭起了違章建築,租給由中國逃來的難民,或者尚無固定住所的本地人(註24)。一間又一間的棚屋建起,住民和非住民又繼續搭蓋,也讓柵欄後面的鐵道路線真的「看不見」了。漸漸中華路的市容、衛生與交通成了重大問題,在1952年左右,繼羅斯福路後,中華路棚屋是否拆除,成了關注的焦點(註25、圖5)。

美國學者藍厚理(Harry J. Lamley)1956年就首次訪問臺灣,算是很早來臺的外國歷史學家,也是很早關注臺北城牆的研究者,他曾經騎著腳踏車到臺灣省文獻委員會位在中和的庫房查詢臺灣總督府檔案(註26)。有時候也會想,藍厚理會不會也騎著腳踏車,來憑弔高聳的城門與石牆,如果這樣,他是不是也有看到中華路上的這些棚屋?但關注在那臺腳踏車上,是否就能理解城牆的本質與脈絡?

回到1954年的中山堂,那一天,聚集了成千上萬的民眾,等待目睹總統就職典禮盛況。而印象中的中山堂,是跑文或辦離職手續蓋章的地方,那邊總有些熟識的老員工,自己還認識了一位一日「堂主」(管理所主任),〈ドラえもんのうた(哆啦A夢之歌)〉是他拿手演唱歌曲。但1954年的堂主(管理室主任)又是誰?即使可能在職十多年的,一定是自己不認識的人。

就職當天上午,總統座車由中山北路、中正西路、北門口、博愛路,永綏街緩緩開進中山堂(註27);宣誓後,蔣中正車隊又由永綏街,繞回博愛路、中正(西)路,再右轉重慶南路抵達總統府(註28)。自己很少走這樣路徑,反而幾乎都是從中華路,也就是中山堂的後方,走過那只剩一個門牌的酉陽街,進出中山堂;更少從「酉陽街的中山堂」走到大家熟悉、就職典禮所在的「延平南路的中山堂」。而想像蔣中正在延平南路的中山堂廣場,當車隊緩緩向永綏街移動,一路上是民眾幾近歇斯底里的喧騰歡聲。而在那看不見鐵軌的前方,一如平日人群穿梭在中華路棚屋中,那天也絕不會被蔣中正或官方媒體看見。

但無論如何,1954年蔣中正就任行憲後第二任總統,車隊無意或有意避開了那條已經看不到城牆的中華路。難以想像,如果當年總統就職的專車,緩緩開進了中華路,那會是怎樣的場景?是一樣擁擠而孤獨的街頭,在簡陋棚屋與豪華禮車間的相互眺望,述說著深刻的荒謬?1954年悠悠中華路,在這樣的年代,或者也該在心中築起一道道的城牆,藏起那歷經震撼衝擊後的魂靈,不去理會那看得見與看不見的城市。

1954年,沒有大型城慶紀念活動的臺北建城70年,如今值此城建140週年,或為一誌。

註釋:

註1:〈臺北及大稻埕、艋舺平面圖〉(1897),「臺灣百年歷史地圖」:https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis(2024年5月31日點閱)。

註2:「臺北城西門內外鐵道線路變更ノ件」(1897-02-01),〈明治三十年臺灣總督府公文類纂十五年保存第二十一卷交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00004538001。

註3:〈新營中の官舍工事〉,《臺灣日日新報》,1896年12月19日,版3。

註4:〈臺北市街と鐵道線路〉,《臺灣日日新報》,1899年12月20日,版3、〈臺北附近の鐵道新線路〉,《臺灣日日新報》,1899年11月1日,版2、〈北府鐵道〉,《臺灣日日新報》,1900年4月13日,版3。

註5:「總督府伺上申書綴(元臺北縣)」,〈明治三十一至三十二年臺灣總督府公文類纂元臺北縣永久保存第一六○卷警察〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009244002。

註6:〈市區改正と城壁の取毀〉,《臺灣新報》,1897年10月16日,版2。

註7:〈西門と北門〉,《臺灣日日新報》,1897年9月5日,版5。

註8:〈增開城門〉,《臺灣日日新報》,1899年7月29日,版3及〈增建城門〉,《臺灣日日新報》,1899年8月4日,版3。

註9:「臺北城內北門及西門取擴ノ件」(1900-05-30),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547019。〈城壁の管理と增鬥〉,《臺灣日日新報》,1900年4月10日,版2。

註10:〈臺北城壁破壞說〉,《臺灣日日新報》,1900年4月7日,版2。

註11:本張平面圖,南門街與文武街皆無四丁目,故推測應為1900年5月左右繪製,參見「臺北市區計畫ニ關スル訓令取消ノ件、臺北市區計畫ニ關スル件、臺北城內市區計畫原圖送付ノ件、評議會市區計畫ニ關スル律令第三○號修正可決ノ件、律令第三○號發布ノ件、臺北市區計畫ニ關スル件」(1900-02-19),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547016。

註12:十川嘉太郎,〈總督官邸樹石物語〉,《臺灣建築會誌》,第08輯 第05號(1936),頁337-339。

註13:「臺北市區計畫委員會ハ諮問ノ件」(1900-02-16),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547021及〈折而爲一〉,《臺灣日日新報》,1900年5月27日,版5。

註14:參見:〈西城鑽隙〉,《臺灣日日新報》,1900年6月16日,版3、〈鑽隙城垣〉,《臺灣日日新報》,1900年10月12日,版3。在該報導中謂:「今復於西門之側,別開一隙」。然而,此是否即為「臺北城內北門及西門取擴」工事,仍有待確認。

註15:「臺北城北門及西門取擴設計變更ノ件」(1900-10-26),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547023。

註16:〈城樓歸縣〉,《臺灣日日新報》,1900年10月16日,版3。

註17:〈警鐘の設置〉,《臺灣日日新報》,1900年11月28日,版2。

註18:〈臺北城壁開門の旣成と未成〉,《臺灣日日新報》,1901年3月15日,版2、〈臺北巿區の一新 增門の位置〉,《臺灣日日新報》,1900年8月23日,版2。

註19:有關城牆拆除前後,及石材運用可參閱:曾威誌,〈從城牆到林蔭大道─由臺北三線道路的興建看臺北市的現代化〉(臺北:國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所碩士論文,2012)。

註20:「土木局長照會ニ係ル臺北城內道幅變更及城外北門外街外一ヶ所道路下水改修ノ件臺北基隆市道計畫委員會ニ諮詢其答申及告示方臺北廳長ニ訓令」(1903-06-02),〈明治三十六年臺灣總督府公文類纂永久保存第七十八卷土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000879014。

註21:〈改正市區概要(二)〉,《漢文臺灣日日新報》,《漢文臺灣日日新報》,1905年10月11日,版2。間為日本長度單位。

註22: 中央研究院日治時期檔案整理小組編,《臺灣總督府檔案數位化整理紀要》(臺北:中研院,2002),頁28。

註23: 何培齊著,《日治時期的臺北》(臺北:國家圖書館,2007),頁76。何培齊曾任中央研究院臺灣史研究所總督府檔案數位化助理。

註24: 〈臺北市中華路棚戶寫真〉,《臺東日報》,1955年3月20日,版3。

註25: 〈中華路攤棚 暫時不拆除〉,《自立晚報》,1952年1月12日,版4。〈中華路攤棚 絕不准重建〉,1952年3月4日,版4。

註26:王世慶口述,許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,《王世慶訪問紀錄》,頁132-134、不著撰人,〈訪問藍厚理先生〉,《臺灣史田野研究通訊》,第2期(1987),頁16-18。

註27:〈世紀盛事 就職大典〉,《臺灣民聲日報》,1954年5月21日,版4。

註28:〈第二任總統副總統昨依憲宣誓就任〉,《臺灣民聲日報》, 1954年5月21日,版1。

熱鬧的臺北總是有著許多的想像,1980年代自己小學偷偷獨自搭上指南客運3路,就這樣第一次來到了這個城市,從車上望著西門擁擠的人潮與車流,小小的心靈,孤寂而不安地探索著。2004年又回到這個城市。熱鬧的感覺似乎依舊,但對臺北已經有一定程度的熟悉了。

那時因為常去中山堂,都會經過中華路,搭捷運偶爾也會特意從西門站下車,去智慧圖書館待到午夜才離開;然後走過長長的地下道,爬上出口看看夜空;無聊時就直接從中華路走回板橋。在中華路的末端是市立和平醫院,以前和大學同學一起到這邊的中醫部門見習,當時夏霽春奶奶還在這邊看診;不過,最有印象的記憶,只剩下一起在藥房吃甘草的場景而已,也沒想到這邊會有一場封院風暴。附近不遠是小南門,但老實講,見習時根本沒去過。

北門則遙立在中華路的前端。2004年正好是臺北建城120週年,也被迫支援別科幾個活動,其中一項就是北門城牆再現。最初長官希望把北門城牆重新蓋回來;就技術上而言,這好像也不是什麼難事。彰化臺灣民俗村園區的意象入口就是個大城門,硬生生模仿彰化城慶豐門和城牆蓋起來,沒買票的就不准入城。好在自己是屬於可以免票自由進城的那種人,偶而還會溜進去城牆裡的辦公室,找裡面的顧問和工作人員聊天;在那邊也會碰到幫民俗村彩繪的李漢卿師傅,和他閒談他在那邊隨便畫和認真畫的彩繪。

有陣子,一週總有一兩天是躲到彰化這個仿建的城門和城牆裡,所以對仿建的城門與城牆,並不陌生。但是要自己重蓋城牆,還是覺得不可思議。後來預算估好了,復原圖也請教授畫好了,還是沒有繼續處理後續的工作。到今天應該沒有人會再有這樣的發想了。現在總會懷疑,如果真的把北門這一段的城牆蓋好了,會不會之後就像世紀帝國一樣一直蓋下去?

中山堂那邊的西門雖然拆了,但也是建城120週年的活動重點。西門原本的遺址,如今車水馬龍,要想再現,比北門築牆更困難,後來弄了個「光影西門」的活動。記得有個不知道誰構思出來的創意想法,想把西門大模型裝在一臺攤車上,然後找人推著攤車在那邊跑來跑去。還好這樣的狂想沒有被青睞,不然可能就被迫輪班去推攤車跑了。

現在回首,才發現120週年活動當時,因為只是支援性質,當下自己並沒有好好思考這些活動本質和他們的歷史脈絡。特別是我們內心焦躁不安,想像渴望築起一道道的城牆與城門。但對曾經經歷「城」市人民來說,城牆與城門,那畢竟是屬於軍事防禦性建築,除非是想抗議過分的自由,不然不會覺得親切。就像曾被自己偷偷竊笑那些因故被保全擋在慶豐門外的遊客一樣,在他們心中,應該不會覺得城門保全和藹可親。

1895年6月,日軍由北門進入了臺北,在統治初期,城牆與城門主要由軍方守衛。軍方不像地方政府,不必有發展使命感;或許拆城門開馬路,都不是軍方的重點工作,因此在這個階段,臺北城牆還算是完整保留。

有個朋友,也算是同事,認為日本人拆除西門,是避免讓臺灣人看到城門就思念中國。但從檔案資料,都未能反應這種想法。也有很多人認為西門的消失是因為鐵路建設,但自己也無法認同這種說法。

從〈臺北及大稻埕、艋舺平面圖〉(註1)來看,大約在1897年左右,有條輕便鐵道,連結了城外的機械局、江瀕街,穿過西門,之後進入大約今日國史館停車場的巷子附近,直抵東門街總督府官舍新建之地(今日外交部、國家圖書館)。這條輕便鐵路何人、何時建立?又是個難解之謎,今日國史館附近也看不到遺跡。不過從檔案中還是可以知道這條輕便道,和官舍新建有關(註2)。當時,官邸所用木材屋瓦由日本本土進口,磚由廈門輸入,石灰由桃園生產(註3),在那個只有動力火車的年代,陸上要搬運這些數量龐大建材,人力輕便鐵道相較是節省時間與成本的方式。而鐵軌或許就這樣與城門共存,留下幾張美好回憶的合照。

1899年經測量決定臺灣縱貫鐵道改線新建,也未對城牆有太大的破壞,除了西北角一隅,兩處城牆因配合轉彎曲線半徑考量,不得不拆除(圖1),其餘鐵道沿著城牆外鋪設,使用土地為購買或民間寄附(註4)。

隨著日本在臺灣政治的穩定和施政的考量,原本三段警備制度被取消,城牆與城門的日常巡查,也由軍方或者憲兵移交給地方政府(註5)。日治城門與城牆由軍方管理,改為地方政府,事實上也等同賦予地方更積極地對城門城牆開發利用。而臺北城牆的保留與否,大約在1897年開始,就有了較明確方向(註6),為了使得大稻埕、艋舺與臺北城三者之間的發展,並有更多的道路聯繫,臺北城的城牆拆除,已經接近於日人的共識。

臺北城牆的破壞,「交通考量」是個不錯起始的藉口。除了上述鐵道改線的城牆拆除,早在1897年北門與西門即被認為人車擁擠(註7),而連通此二門的道路則是「狹小而有危險之虞」。因此,1899年經由臺北市區計畫委員會的討論,有了增開城門的建議;亦即準備打掉城牆,設置新西門、新北門,而之後,臺北城出現了無數之門(註8)。城門狹小另一個解決方策,是在門旁增設鑿牆通道計畫,在西門、北門兩門,就有這樣計畫,形成除原本城門外,左右共有三個通道,讓往來人車更加暢通(註9)。

城牆的保留與否,同樣引起日本人間的論戰(註10)。臺北市區計畫規劃初期,由本館典藏一張名為「臺北城內市區計畫平面圖」(圖2)的藍晒圖來看,鐵路雖然穿過了城牆,大體而言,城牆、城門仍保留著,圖面沒有顯示全面拆除的計畫(註11),然而約在1899年,似乎已難以撼動藉由拆除城牆提供城市發展的主流構想,特別是臺灣總督兒玉源太郎,也已被說服城牆沒有存在的必要(註12)。北門與東門原本有兩重城牆,即傳統甕城,1900年2月臺北縣先向市區計畫委員會提出拆除東門外牆的構想,在委員會考量交通與總督官邸建設石材需要等原因,北門與東門外牆都走上拆除的命運(註13)。臺北兩座甕城,也就此消失。

西門左右城牆各打通一個通道的計畫,約由1900年6月執行至10月(註14)。然而,到了10月底,卻成了要拆除西門與北門(註15),而當計畫增闢西門通道時,西門的門樓仍是陸軍補給部使用,但在10月計畫拆毀西門前,陸軍部補給廠清空了作為倉庫的西門城樓,並移交給臺北縣(註16)。至少在1900年11月,西門應該被拆除了(註17)。不過西門破壞後,其它城門卻留下來了。何以西門會由原本只增設通道,變成拆毀城門?又何以西門拆除後,其他城門得以保存下來?這些有著模糊的說法,但詳細的轉折仍不清楚。

然而城牆拆除的方向,隨著市區與改正計畫的確立,更加堅定地被執行。以臺北而言,因為城門不斷增開,城牆早已穿腸破肚。在1901年的紀錄,已經完成的城門,包括了北中門、南中門、南東門、東北門、西南門、新西門,還計畫繼續新開北東門、新北門、新東門(註18)。而其他城牆部分,也因鋪路、軍事或其他公共建設石材使用等需要,逐漸拆除(註19)。1903年,由本館典藏的檔案顯示,東面城牆已幾乎全面拆除,只剩靠南側還有一小段(註20、圖3)。

1905年報導中,「城壁」已成為「城壁遺址」,準備開闢道路:「城壁遺址。前此原有創為公園之議。此際則欲開三條或四條之大路。即東方與北方。各有三條。其三條道幅。合計二十五間。西方亦有一條。其道幅甚闊。合計四十六間。南方亦有三條。其道幅計三十九間。此城址之道路(註21)。」這也就是後來所謂的三線路或四線路(圖4),在當時汽車還未普及臺灣的年代,這種幾乎只給行人和人力車、獸力車行走的超級大馬路,簡直堂皇到不可思議。這也是今日中華路雛形。

何培齊在國家圖書館任職期間,曾經對一張名為「A21臺北橢圓公園」的日本時期繪葉書做這樣描寫:「即臺北古城門西門的所在位置,馬路為今中華路,日治時期的西三線道路,為南北縱貫鐵路所縱貫,兩側馬路上均有鐵道柵欄,但並未看到鐵道路線,或是拍攝時有意避開(註23)。」

1948年開始,在這些鐵道柵欄旁,由政府出面,委託警民協會,搭起了違章建築,租給由中國逃來的難民,或者尚無固定住所的本地人(註24)。一間又一間的棚屋建起,住民和非住民又繼續搭蓋,也讓柵欄後面的鐵道路線真的「看不見」了。漸漸中華路的市容、衛生與交通成了重大問題,在1952年左右,繼羅斯福路後,中華路棚屋是否拆除,成了關注的焦點(註25、圖5)。

美國學者藍厚理(Harry J. Lamley)1956年就首次訪問臺灣,算是很早來臺的外國歷史學家,也是很早關注臺北城牆的研究者,他曾經騎著腳踏車到臺灣省文獻委員會位在中和的庫房查詢臺灣總督府檔案(註26)。有時候也會想,藍厚理會不會也騎著腳踏車,來憑弔高聳的城門與石牆,如果這樣,他是不是也有看到中華路上的這些棚屋?但關注在那臺腳踏車上,是否就能理解城牆的本質與脈絡?

回到1954年的中山堂,那一天,聚集了成千上萬的民眾,等待目睹總統就職典禮盛況。而印象中的中山堂,是跑文或辦離職手續蓋章的地方,那邊總有些熟識的老員工,自己還認識了一位一日「堂主」(管理所主任),〈ドラえもんのうた(哆啦A夢之歌)〉是他拿手演唱歌曲。但1954年的堂主(管理室主任)又是誰?即使可能在職十多年的,一定是自己不認識的人。

就職當天上午,總統座車由中山北路、中正西路、北門口、博愛路,永綏街緩緩開進中山堂(註27);宣誓後,蔣中正車隊又由永綏街,繞回博愛路、中正(西)路,再右轉重慶南路抵達總統府(註28)。自己很少走這樣路徑,反而幾乎都是從中華路,也就是中山堂的後方,走過那只剩一個門牌的酉陽街,進出中山堂;更少從「酉陽街的中山堂」走到大家熟悉、就職典禮所在的「延平南路的中山堂」。而想像蔣中正在延平南路的中山堂廣場,當車隊緩緩向永綏街移動,一路上是民眾幾近歇斯底里的喧騰歡聲。而在那看不見鐵軌的前方,一如平日人群穿梭在中華路棚屋中,那天也絕不會被蔣中正或官方媒體看見。

但無論如何,1954年蔣中正就任行憲後第二任總統,車隊無意或有意避開了那條已經看不到城牆的中華路。難以想像,如果當年總統就職的專車,緩緩開進了中華路,那會是怎樣的場景?是一樣擁擠而孤獨的街頭,在簡陋棚屋與豪華禮車間的相互眺望,述說著深刻的荒謬?1954年悠悠中華路,在這樣的年代,或者也該在心中築起一道道的城牆,藏起那歷經震撼衝擊後的魂靈,不去理會那看得見與看不見的城市。

1954年,沒有大型城慶紀念活動的臺北建城70年,如今值此城建140週年,或為一誌。

註釋:

註1:〈臺北及大稻埕、艋舺平面圖〉(1897),「臺灣百年歷史地圖」:https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis(2024年5月31日點閱)。

註2:「臺北城西門內外鐵道線路變更ノ件」(1897-02-01),〈明治三十年臺灣總督府公文類纂十五年保存第二十一卷交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00004538001。

註3:〈新營中の官舍工事〉,《臺灣日日新報》,1896年12月19日,版3。

註4:〈臺北市街と鐵道線路〉,《臺灣日日新報》,1899年12月20日,版3、〈臺北附近の鐵道新線路〉,《臺灣日日新報》,1899年11月1日,版2、〈北府鐵道〉,《臺灣日日新報》,1900年4月13日,版3。

註5:「總督府伺上申書綴(元臺北縣)」,〈明治三十一至三十二年臺灣總督府公文類纂元臺北縣永久保存第一六○卷警察〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009244002。

註6:〈市區改正と城壁の取毀〉,《臺灣新報》,1897年10月16日,版2。

註7:〈西門と北門〉,《臺灣日日新報》,1897年9月5日,版5。

註8:〈增開城門〉,《臺灣日日新報》,1899年7月29日,版3及〈增建城門〉,《臺灣日日新報》,1899年8月4日,版3。

註9:「臺北城內北門及西門取擴ノ件」(1900-05-30),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547019。〈城壁の管理と增鬥〉,《臺灣日日新報》,1900年4月10日,版2。

註10:〈臺北城壁破壞說〉,《臺灣日日新報》,1900年4月7日,版2。

註11:本張平面圖,南門街與文武街皆無四丁目,故推測應為1900年5月左右繪製,參見「臺北市區計畫ニ關スル訓令取消ノ件、臺北市區計畫ニ關スル件、臺北城內市區計畫原圖送付ノ件、評議會市區計畫ニ關スル律令第三○號修正可決ノ件、律令第三○號發布ノ件、臺北市區計畫ニ關スル件」(1900-02-19),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547016。

註12:十川嘉太郎,〈總督官邸樹石物語〉,《臺灣建築會誌》,第08輯 第05號(1936),頁337-339。

註13:「臺北市區計畫委員會ハ諮問ノ件」(1900-02-16),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547021及〈折而爲一〉,《臺灣日日新報》,1900年5月27日,版5。

註14:參見:〈西城鑽隙〉,《臺灣日日新報》,1900年6月16日,版3、〈鑽隙城垣〉,《臺灣日日新報》,1900年10月12日,版3。在該報導中謂:「今復於西門之側,別開一隙」。然而,此是否即為「臺北城內北門及西門取擴」工事,仍有待確認。

註15:「臺北城北門及西門取擴設計變更ノ件」(1900-10-26),〈明治三十三年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第二十三卷交通觀象土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000547023。

註16:〈城樓歸縣〉,《臺灣日日新報》,1900年10月16日,版3。

註17:〈警鐘の設置〉,《臺灣日日新報》,1900年11月28日,版2。

註18:〈臺北城壁開門の旣成と未成〉,《臺灣日日新報》,1901年3月15日,版2、〈臺北巿區の一新 增門の位置〉,《臺灣日日新報》,1900年8月23日,版2。

註19:有關城牆拆除前後,及石材運用可參閱:曾威誌,〈從城牆到林蔭大道─由臺北三線道路的興建看臺北市的現代化〉(臺北:國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所碩士論文,2012)。

註20:「土木局長照會ニ係ル臺北城內道幅變更及城外北門外街外一ヶ所道路下水改修ノ件臺北基隆市道計畫委員會ニ諮詢其答申及告示方臺北廳長ニ訓令」(1903-06-02),〈明治三十六年臺灣總督府公文類纂永久保存第七十八卷土木工事〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000879014。

註21:〈改正市區概要(二)〉,《漢文臺灣日日新報》,《漢文臺灣日日新報》,1905年10月11日,版2。間為日本長度單位。

註22: 中央研究院日治時期檔案整理小組編,《臺灣總督府檔案數位化整理紀要》(臺北:中研院,2002),頁28。

註23: 何培齊著,《日治時期的臺北》(臺北:國家圖書館,2007),頁76。何培齊曾任中央研究院臺灣史研究所總督府檔案數位化助理。

註24: 〈臺北市中華路棚戶寫真〉,《臺東日報》,1955年3月20日,版3。

註25: 〈中華路攤棚 暫時不拆除〉,《自立晚報》,1952年1月12日,版4。〈中華路攤棚 絕不准重建〉,1952年3月4日,版4。

註26:王世慶口述,許雪姬、劉素芬、莊樹華訪問,《王世慶訪問紀錄》,頁132-134、不著撰人,〈訪問藍厚理先生〉,《臺灣史田野研究通訊》,第2期(1987),頁16-18。

註27:〈世紀盛事 就職大典〉,《臺灣民聲日報》,1954年5月21日,版4。

註28:〈第二任總統副總統昨依憲宣誓就任〉,《臺灣民聲日報》, 1954年5月21日,版1。

《臺灣總督府警察沿革誌第2編下卷司法警察及犯罪即決之變遷史》

書名:《臺灣總督府警察沿革誌第2編下卷司法警察及犯罪即決之變遷史》

譯注者:徐國章

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年5月

定價:實體書每套新臺幣1,000元(上下冊不分售)

內容簡介:

《臺灣總督府警察沿革誌》係1932(昭和7)年臺灣總督府有鑑於臺灣警察制度特殊,有必要記錄其沿革,供日後警察業務之參考及保存,由警務局前警察官及司獄官練習所教官鷲巢敦哉為主編纂而成,共分3編5冊。包含警察機關建制、臺灣的治安、社會運動、司法及警務事蹟,內容除大量引用總督府及各地方廳警察事務文獻資料外,還收錄當時的報章雜誌文章、報導等資料,現多已不復見,更顯參考價值。

本書為第2編下卷,司法警察及犯罪即決之變遷史,共分5章,敘述日本統治臺灣時期的法院、刑事司法及司法警察相關法規、制度的變遷,如當時發生的高等法院長高野孟矩免職事件以及專為臺灣訂立的兩項特別刑事制度—犯罪即決及笞刑制度。記錄詳實,頗多涉及細節之處。本書翻譯忠於原著呈現,並特別針對專有名詞加以註釋,參考國內外相關資料庫查證史料,詳加註解,歷時約3年完成,是研究、理解臺灣日治時期司法制度時必備的用書。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.govbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

書名:《臺灣總督府警察沿革誌第2編下卷司法警察及犯罪即決之變遷史》

譯注者:徐國章

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年5月

定價:實體書每套新臺幣1,000元(上下冊不分售)

內容簡介:

《臺灣總督府警察沿革誌》係1932(昭和7)年臺灣總督府有鑑於臺灣警察制度特殊,有必要記錄其沿革,供日後警察業務之參考及保存,由警務局前警察官及司獄官練習所教官鷲巢敦哉為主編纂而成,共分3編5冊。包含警察機關建制、臺灣的治安、社會運動、司法及警務事蹟,內容除大量引用總督府及各地方廳警察事務文獻資料外,還收錄當時的報章雜誌文章、報導等資料,現多已不復見,更顯參考價值。

本書為第2編下卷,司法警察及犯罪即決之變遷史,共分5章,敘述日本統治臺灣時期的法院、刑事司法及司法警察相關法規、制度的變遷,如當時發生的高等法院長高野孟矩免職事件以及專為臺灣訂立的兩項特別刑事制度—犯罪即決及笞刑制度。記錄詳實,頗多涉及細節之處。本書翻譯忠於原著呈現,並特別針對專有名詞加以註釋,參考國內外相關資料庫查證史料,詳加註解,歷時約3年完成,是研究、理解臺灣日治時期司法制度時必備的用書。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.govbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》Ⅲ、Ⅳ

書名:《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》Ⅲ、Ⅳ

主編:張靜宜

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年5月

定價:實體書新臺幣1,000元(全套不分售)

本館典藏日治時期臺灣總督府、總督府專賣局、臺灣拓殖株式會社檔案,以及臺灣總督府(官)報、總督府專賣局報、朝鮮總督府專賣局報及大藏省專賣局報等官方刊物,為研究臺灣近現代歷史重要的第一手史料。儘管這些記載的都是官方文書,但是它所處理記錄的事,卻是與人民息息相關的典章制度、文化風俗習慣、社會教育及土地財產等。

2024年《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅲ、Ⅳ)2冊,延續2023年《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅰ、Ⅱ)2冊,以日期為主軸,就總督府等檔案中,查找相關的人、事、物等各類議題,擇取每日重要紀事譯介,以瞭解總督府日常行事,反映日治時期臺灣每一天的樣貌。為增加內容多樣性,發掘爬梳較少人關注的議題,促進相關延伸研究,並以淺顯易懂的文字,輔以檔案照片圖像,標示引文及延伸閱讀資料,提供讀者能進一步探索研究,以及創意發想的題材,讓民眾輕鬆閱讀歷史,遨遊日治時期臺灣的時空。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

書名:《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》Ⅲ、Ⅳ

主編:張靜宜

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年5月

定價:實體書新臺幣1,000元(全套不分售)

本館典藏日治時期臺灣總督府、總督府專賣局、臺灣拓殖株式會社檔案,以及臺灣總督府(官)報、總督府專賣局報、朝鮮總督府專賣局報及大藏省專賣局報等官方刊物,為研究臺灣近現代歷史重要的第一手史料。儘管這些記載的都是官方文書,但是它所處理記錄的事,卻是與人民息息相關的典章制度、文化風俗習慣、社會教育及土地財產等。

2024年《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅲ、Ⅳ)2冊,延續2023年《日治・日誌:臺灣總督府歲時紀》(Ⅰ、Ⅱ)2冊,以日期為主軸,就總督府等檔案中,查找相關的人、事、物等各類議題,擇取每日重要紀事譯介,以瞭解總督府日常行事,反映日治時期臺灣每一天的樣貌。為增加內容多樣性,發掘爬梳較少人關注的議題,促進相關延伸研究,並以淺顯易懂的文字,輔以檔案照片圖像,標示引文及延伸閱讀資料,提供讀者能進一步探索研究,以及創意發想的題材,讓民眾輕鬆閱讀歷史,遨遊日治時期臺灣的時空。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明1路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

《臺灣全志.卷六國防志.遷臺後重要戰役篇》

著者:孫建中

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2013年8月

定價:新臺幣270元

簡介:

本篇就國軍轉進來臺後,歷次臺海戰役進行介紹。國軍遷臺以來,在歷次臺海戰役中均能克敵致勝、屢創佳績,實有賴於國軍記取戡亂戰爭失利的慘痛教訓,痛定思痛而能銳意改革之故。在金、馬外島地區的軍民均能抱持軍民一體、同島一命的決心,面對中共的武力威脅而能屹立不搖。在臺澎後方,國軍官兵夜以繼日,積極備戰,終能有效嚇阻中共武力犯臺的企圖,為臺澎金馬數十年來的繁榮安定,奠下基礎。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明一路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

著者:孫建中

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2013年8月

定價:新臺幣270元

簡介:

本篇就國軍轉進來臺後,歷次臺海戰役進行介紹。國軍遷臺以來,在歷次臺海戰役中均能克敵致勝、屢創佳績,實有賴於國軍記取戡亂戰爭失利的慘痛教訓,痛定思痛而能銳意改革之故。在金、馬外島地區的軍民均能抱持軍民一體、同島一命的決心,面對中共的武力威脅而能屹立不搖。在臺澎後方,國軍官兵夜以繼日,積極備戰,終能有效嚇阻中共武力犯臺的企圖,為臺澎金馬數十年來的繁榮安定,奠下基礎。

展售處:

※國家書店松江門市。臺北市松江路209號1樓,02-25180207

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店。臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,地址:南投縣南投市中興新村光明一路256號,電話049-2316881轉168,歡迎洽詢。

2024年5月份編目上架圖書

2024年5月份編目上架之圖書計21種27冊、期刊計20種20冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

2024年5月份編目上架之圖書計21種27冊、期刊計20種20冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 張鴻銘 | |

| 行政指導 | 黃宏森 | |

| 總 編 輯 | 林明洲 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |