原住民族專題系列講座:「界外之人-琅嶠地方的歷史與人群」

主講人:吳玲青(國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所副教授兼所長)

時間:2024年8月8日(四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

舊稱為瑯嶠的恆春半島在朱一貴事件結束之後的1722年被劃歸為界外之地,直到1875年之間,瑯嶠一直屬於清朝教化之外的極遠邊區之地。根據道光年間鳳山知縣曹謹的幕友(幕僚)林樹梅所著〈瑯嶠圖記〉一文,界外的瑯嶠一地住居著多元人群,包含瑯嶠十八社原住民、閩人、粵人、土生囝(原漢通婚後代)、阿眉(美)等族群。界外的這些人群之間,或因為生活場域、水源等的爭奪而曾經武力相向,但人群之間的通婚與交易也是生活的常態。19世紀上半葉的鳳山官府關心遠在界外的瑯嶠地方秩序,實際上與越界開墾的地方豪強有關。屢次協助官府平亂但越界到柴城一帶開墾的水底寮人林淇泉,與保力粵人因水源問題相持不下,官府之所以前往保力調停,反映出19世紀初上半葉鳳山縣官府依賴地方武力的事實。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/423-1003-514.php?Lang=zh-tw

主講人:吳玲青(國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所副教授兼所長)

時間:2024年8月8日(四)14:00~16:00(13:30 開放入場)

地點:國史館4樓大禮堂(臺北市中正區長沙街1段2號)

內容簡介:

舊稱為瑯嶠的恆春半島在朱一貴事件結束之後的1722年被劃歸為界外之地,直到1875年之間,瑯嶠一直屬於清朝教化之外的極遠邊區之地。根據道光年間鳳山知縣曹謹的幕友(幕僚)林樹梅所著〈瑯嶠圖記〉一文,界外的瑯嶠一地住居著多元人群,包含瑯嶠十八社原住民、閩人、粵人、土生囝(原漢通婚後代)、阿眉(美)等族群。界外的這些人群之間,或因為生活場域、水源等的爭奪而曾經武力相向,但人群之間的通婚與交易也是生活的常態。19世紀上半葉的鳳山官府關心遠在界外的瑯嶠地方秩序,實際上與越界開墾的地方豪強有關。屢次協助官府平亂但越界到柴城一帶開墾的水底寮人林淇泉,與保力粵人因水源問題相持不下,官府之所以前往保力調停,反映出19世紀初上半葉鳳山縣官府依賴地方武力的事實。

歡迎有興趣者蒞臨參加,教師及公務人員全程參與者,可核發研習時數2小時,相關報名方式,請逕上國史館網站查詢:https://www.drnh.gov.tw/p/423-1003-514.php?Lang=zh-tw

臺灣文獻講座:「蘭嶼的飲食文化變遷」

主講人:張瑋琦(清華大學環境與文化資源學系副教授)

時間:2024年8月16日(五)14:00-16:00

地點:國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

蘭嶼自 1970 年代發展觀光產業以來,主食逐漸從芋頭、地瓜轉向白米,至今日常飲食已完全白米化。

主食與副食之間有相互搭配的關係,當達悟族的主食普遍轉變為漢族的主食時,與之搭配的菜餚料理方式也會逐漸「臺灣化」,轉而強化對外來食材的要求。這說明飲食習慣的改變不僅是換個食物填飽肚子中,主食作物的改變將對整體文化帶來連動性的變化。

本演講除了介紹蘭嶼的傳統飲食文化,更欲透過蘭嶼飲食的白米化案現象,與聽眾共同檢視發生於大家生活中的飲食變化。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

主講人:張瑋琦(清華大學環境與文化資源學系副教授)

時間:2024年8月16日(五)14:00-16:00

地點:國史館臺灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室

內容簡介:

蘭嶼自 1970 年代發展觀光產業以來,主食逐漸從芋頭、地瓜轉向白米,至今日常飲食已完全白米化。

主食與副食之間有相互搭配的關係,當達悟族的主食普遍轉變為漢族的主食時,與之搭配的菜餚料理方式也會逐漸「臺灣化」,轉而強化對外來食材的要求。這說明飲食習慣的改變不僅是換個食物填飽肚子中,主食作物的改變將對整體文化帶來連動性的變化。

本演講除了介紹蘭嶼的傳統飲食文化,更欲透過蘭嶼飲食的白米化案現象,與聽眾共同檢視發生於大家生活中的飲食變化。精彩可期,歡迎社會各界蒞臨聽講。

外國人雜居地區劃定過程

自清代臺灣通商開港以來,逐漸有外國人居住、營業、置產於各「開港場所」(通商港口)附近,形成外國人與本地人混居的現象,西方人仗著其背後代表的國家強權,面對清國官員優柔寡斷,無法推行政令的情況下,往往在條約規定的範圍外,進行不正當之營利,積習已久(註1)。日本政府在統治臺灣之初,就認為必須正視這個問題。

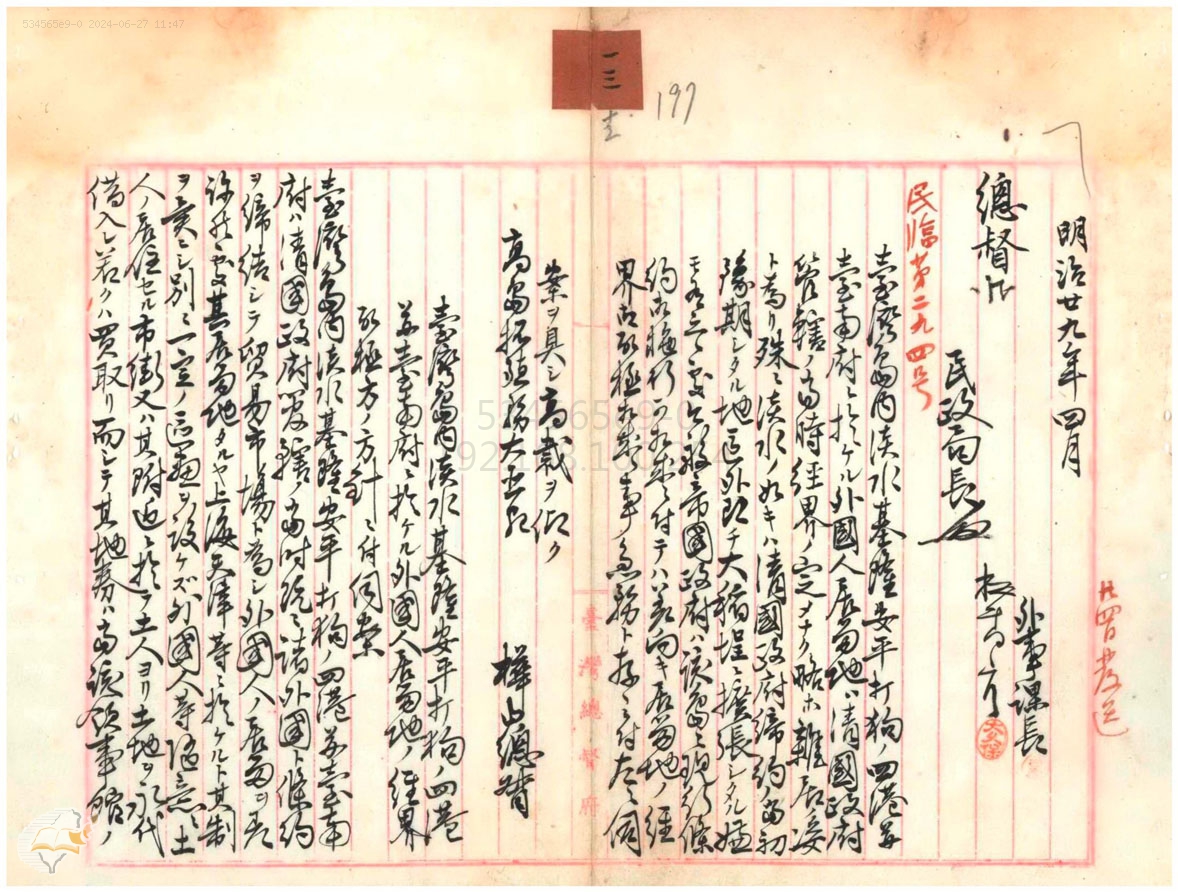

1896(明治29)年4月,臺灣總督樺山資紀以民臨294號公文向日本中央主管臺灣事務的拓殖務大臣高島鞆之助報告,有關臺灣島內淡水、基隆、安平、打狗以及臺南府(四港一市)的外國人居留地,在早期清朝政府並沒有劃定界線,形成與本地人雜居的狀態,需要儘快劃定界線,並針對上開四港一市提出六點建議(註2)。同年5月拓殖務大臣與外務大臣大隈重信以此為基礎連署,以秘字第4號閣議案提出內閣會議(註3)。

在內閣審議期間,臺灣總督府民政局長水野遵以民總第198號公文給臺北縣及臺南縣知事,請他們實地調查並回報當地外國領事的想法。6月30日總督府將外事課整理的8冊有關外國人的報告,提供給拓殖務省參考,包括各貿易港口的歷史、地理位置、主要貿易商品及其歷年交易量,四港一市的外國人居住地區、人數、國籍,外國人占有的土地房屋、各國領事館之駐在地及管轄區域等(註4 )。

閣議案通過後,7月11日拓殖務大臣以秘第4號公文,同意總督府之前所提的六點原則,其內容如下:

總督府便以這六項原則,作為規劃外國人雜居地界線的依據。同年7月23日至9月18日間,臺南縣知事磯貝靜藏與總督府民政局長水野遵間就有關臺南、安平、打狗外國人雜居地的劃定界線有諸多討論。主要是因為日本預定在1899年後與西方各國簽訂新條約,又稱為改正條約(註6 ),在改正條約實行以後,外國人可以在日本國內任何地方居住。制定外國人雜居區域其實只有施行幾年,之後就會適用新條約。臺南縣知事綜合駐安平的英國領事W. J. Kenny之意見認為,沒有必要特別劃定狹窄的外國人雜居區域而令當地人遷出。希望能夠給予廣泛的區域准許他們外國人雜居,並且希望安平連結臺南府的附近,也納入雜居地,打狗港與旗後(旗津)的全部及鳳山全部街道都納入打狗外國人雜居地的範圍內。但是總督府民政局長則認為,雖然在改正條約實行後,外國人雜居地制度就會自然消滅,但目前外國人可以居住跟營業的區域並不明確,在市政的推行以及警察管理有很多不方便之處,仍有劃定雜居地區域的必要,只是劃分的區域不要使外國人感到不便,不需要跟駐安平、打狗等地的各國領事區做公開的協議,但是儘可能地要了解他們的想法,斟酌其意見以寬宏的方針規劃(註7 )。

這樣謹慎的做法,也是根據1895年5月10日內閣總理大臣伊藤博文給負責接收臺灣的樺山總督的訓令,其中特別提到外交上最需要戒慎注意的是使四港一市的外國人能夠安心居住(註8 )。因此,1896年8月12日民政局長另外擬好一份給外國領事諮詢意見的備忘錄,請臺北縣知事橋口文藏及臺南縣知事轉給當地各國領事,說明四港一市需要劃定外國人許可居住營業區域的理由以及這些居留區域在確定後所可能產生的效力。9月28日總督以民總198號公文「外國人雜居地區域擬定之件」包含地圖給拓殖務大臣(註9 ),具體說明外國人雜居地區劃定的界線及其理由,以及回復外國領事的意見,並表示雜居地的區劃是有參酌外國領事意見及未能完全如其所願之原因。

在等候拓殖務省是否核准總督府「外國人雜居地區域擬定之件」期間,11月7日總督府主管軍政的軍務局長立見尚文提出對於基隆、打狗兩港的疑慮,因為基隆、打狗兩港在國防計畫中預定作為軍港或是要港,而新條約訂定以後,是否還能要求外國人遷出?11月10日民政局長水野遵回復給軍務局長表示:基隆及打狗兩港,如果在國防上有必要命令住在當地的外國人搬遷時,依現行條約,他們有永代借地權(永久借地權)以及購買房屋的權利,必須協議後讓他們同意拋棄土地上的權利才能收購土地或房屋,不能像對待本國人一樣(實施土地收用權)命令其搬遷。不過,在改正條約施行後,住在臺灣的外國人與日本人一視同仁,就可以禁止其在軍港內居住。

最後在1897年3月25日拓殖務省以秘字第146號指令通知總督府,同意其所規劃的「外國人雜居地區域擬定之件」。4月21日總督府以告示第22號公告確定外國人雜居地之區域界線。其中打狗地區雖未能納入鳳山,但是範圍擴及苓雅寮。此外,外務大臣也在5月初函給駐清國、英、法、荷、德等國的日本公使,說明整個外國人雜居地區域擬定的原委與考量重點(註10 )。外國人雜居地區域指定對外國人之居住營業及不動產得以有所規範。同日總督府還以民總第541號給臺北縣與臺南縣知事的公文,指示有關外國人雜居地區域劃分之執行須知:

外國人雜居地區域範圍劃定後,一系列的法令便陸續訂定(註12 ),雖然仍有外國領事針對區域界線提出異議,但總督府對於處理土地的方針相當明確與堅定,特別是處理永代借地權方面,西方人在臺灣的強權地位,逐漸不敵總督府縝密的規範與管理。

註1:「安平駐在英國領事ニ關シ外務大臣ヘ稟議」(1896-01-03),〈明治二十八年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第一卷官規官職文書外交土地家屋社寺軍事警察監獄殖產租稅會計交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000051009。

註2:「外國人雜居地區域制定」(1897-04-24),〈明治三十年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第十一卷外交〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000131013。

註3: 「臺湾島外国人居留地堺界確定方ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12082556700、台湾島外国人居留地堺界確定一件(3.12.2.33)(外務省外交史料館),https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2012081315490479117&ID=M2012081315490479119&REFCODE=B12082556700,瀏覽日期:2024年6月26日。

註4:「外事課事務取調拓殖務省ヘ報告」(1896-07-04),〈明治二十九年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第一卷官規官職恩賞報告外交衛生軍事殖產會計交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000115016。

註5:同註2。

註6:〈日本的不平等條約改正與臺灣〉,國史館臺灣文獻館臉書,https://www.facebook.com/twhistorica,瀏覽日期:2024年6月12日。

註7:「外國人居留地區域取調ニ關スル件」(1897-06-01),〈明治三十年臺南縣公文類纂永久保存第六十五卷官房門外事部〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009725003。

註8:「總督渡臺ニ關シ總理大臣ノ訓令」(1895-05-10),〈明治二十八年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存官房第一卷皇室及儀典官規官職恩賞文書外交警察及監獄殖產租稅司法交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000011034。

註9:本館典藏之檔案00000131013內容中1896年9月18日民總198號公文提到共7張圖,但並未見到圖檔。在註7本館典藏之檔案元臺南縣檔案,有數張規劃打狗、旗後外國人雜居地之地圖。在註3日本外務省外交史料典藏的6張圖,應該是最後定案的地圖。

註10:同註3,頁35。

註11:同註2。

註12:黃信穎,〈日治時期臺灣外國人雜居地之空間研究〉,(桃園:中原大學建築系碩士論文,2002年),頁103。

自清代臺灣通商開港以來,逐漸有外國人居住、營業、置產於各「開港場所」(通商港口)附近,形成外國人與本地人混居的現象,西方人仗著其背後代表的國家強權,面對清國官員優柔寡斷,無法推行政令的情況下,往往在條約規定的範圍外,進行不正當之營利,積習已久(註1)。日本政府在統治臺灣之初,就認為必須正視這個問題。

1896(明治29)年4月,臺灣總督樺山資紀以民臨294號公文向日本中央主管臺灣事務的拓殖務大臣高島鞆之助報告,有關臺灣島內淡水、基隆、安平、打狗以及臺南府(四港一市)的外國人居留地,在早期清朝政府並沒有劃定界線,形成與本地人雜居的狀態,需要儘快劃定界線,並針對上開四港一市提出六點建議(註2)。同年5月拓殖務大臣與外務大臣大隈重信以此為基礎連署,以秘字第4號閣議案提出內閣會議(註3)。

在內閣審議期間,臺灣總督府民政局長水野遵以民總第198號公文給臺北縣及臺南縣知事,請他們實地調查並回報當地外國領事的想法。6月30日總督府將外事課整理的8冊有關外國人的報告,提供給拓殖務省參考,包括各貿易港口的歷史、地理位置、主要貿易商品及其歷年交易量,四港一市的外國人居住地區、人數、國籍,外國人占有的土地房屋、各國領事館之駐在地及管轄區域等(註4 )。

閣議案通過後,7月11日拓殖務大臣以秘第4號公文,同意總督府之前所提的六點原則,其內容如下:

第一點、淡水、安平、打狗三港大致形成一個外國人集中居住的地方,需要適當斟酌界線。但是無法劃出純粹只有外國人居住的地方,頂多是外國人跟本地人雜居的範圍。

第二點、大稻埕不僅是外國人居住的地方也是貿易市場的中心,交易頻繁,就照原來居留的狀況來劃定界線,將大稻埕與滬尾(淡水)居留地視為一體。

第三點、在基隆有外國人所持有的土地,但是尚無外國人居住,可以就適當的地區來劃定外國人居住的區域。

第四點、臺南府的外國人各據一方,並沒有形成一個集中居住的區域,所以就在臺南府內選擇一個適當的地方作為雜居地區域。

第五點、在雜居地以外的地方,原本外國人已擁有土地建物者給予特別許可。但是該土地建物一旦移轉到日本人的手中,就不再允許賣給外國人。

第六點、雜居地內有關道路、橋樑、溝渠等修繕以及街燈、公共衛生等相關事項,參酌日本內地的雜居地及居留地規定做適當的規範(註5)。

總督府便以這六項原則,作為規劃外國人雜居地界線的依據。同年7月23日至9月18日間,臺南縣知事磯貝靜藏與總督府民政局長水野遵間就有關臺南、安平、打狗外國人雜居地的劃定界線有諸多討論。主要是因為日本預定在1899年後與西方各國簽訂新條約,又稱為改正條約(註6 ),在改正條約實行以後,外國人可以在日本國內任何地方居住。制定外國人雜居區域其實只有施行幾年,之後就會適用新條約。臺南縣知事綜合駐安平的英國領事W. J. Kenny之意見認為,沒有必要特別劃定狹窄的外國人雜居區域而令當地人遷出。希望能夠給予廣泛的區域准許他們外國人雜居,並且希望安平連結臺南府的附近,也納入雜居地,打狗港與旗後(旗津)的全部及鳳山全部街道都納入打狗外國人雜居地的範圍內。但是總督府民政局長則認為,雖然在改正條約實行後,外國人雜居地制度就會自然消滅,但目前外國人可以居住跟營業的區域並不明確,在市政的推行以及警察管理有很多不方便之處,仍有劃定雜居地區域的必要,只是劃分的區域不要使外國人感到不便,不需要跟駐安平、打狗等地的各國領事區做公開的協議,但是儘可能地要了解他們的想法,斟酌其意見以寬宏的方針規劃(註7 )。

這樣謹慎的做法,也是根據1895年5月10日內閣總理大臣伊藤博文給負責接收臺灣的樺山總督的訓令,其中特別提到外交上最需要戒慎注意的是使四港一市的外國人能夠安心居住(註8 )。因此,1896年8月12日民政局長另外擬好一份給外國領事諮詢意見的備忘錄,請臺北縣知事橋口文藏及臺南縣知事轉給當地各國領事,說明四港一市需要劃定外國人許可居住營業區域的理由以及這些居留區域在確定後所可能產生的效力。9月28日總督以民總198號公文「外國人雜居地區域擬定之件」包含地圖給拓殖務大臣(註9 ),具體說明外國人雜居地區劃定的界線及其理由,以及回復外國領事的意見,並表示雜居地的區劃是有參酌外國領事意見及未能完全如其所願之原因。

在等候拓殖務省是否核准總督府「外國人雜居地區域擬定之件」期間,11月7日總督府主管軍政的軍務局長立見尚文提出對於基隆、打狗兩港的疑慮,因為基隆、打狗兩港在國防計畫中預定作為軍港或是要港,而新條約訂定以後,是否還能要求外國人遷出?11月10日民政局長水野遵回復給軍務局長表示:基隆及打狗兩港,如果在國防上有必要命令住在當地的外國人搬遷時,依現行條約,他們有永代借地權(永久借地權)以及購買房屋的權利,必須協議後讓他們同意拋棄土地上的權利才能收購土地或房屋,不能像對待本國人一樣(實施土地收用權)命令其搬遷。不過,在改正條約施行後,住在臺灣的外國人與日本人一視同仁,就可以禁止其在軍港內居住。

最後在1897年3月25日拓殖務省以秘字第146號指令通知總督府,同意其所規劃的「外國人雜居地區域擬定之件」。4月21日總督府以告示第22號公告確定外國人雜居地之區域界線。其中打狗地區雖未能納入鳳山,但是範圍擴及苓雅寮。此外,外務大臣也在5月初函給駐清國、英、法、荷、德等國的日本公使,說明整個外國人雜居地區域擬定的原委與考量重點(註10 )。外國人雜居地區域指定對外國人之居住營業及不動產得以有所規範。同日總督府還以民總第541號給臺北縣與臺南縣知事的公文,指示有關外國人雜居地區域劃分之執行須知:

一、在各雜居地區域樹立界標作為判斷依據。

二、區域確定後,不許外國人在區域以外居住營業、借用新的土地建物或所有新建物。

三、區域規劃決定前,外國人在區域外既有已借受之土地建物或所有新建物,經日本地方官廳承認者得繼續享有其權利。

四、在雜居地區域內名義上為清國人之土地,實際上為外國人之永代借地者,應更改其名義。

五、除前述外,日後外國人新借入之土地需限制借用年限,其年限另以訓令通知(註11 )。

外國人雜居地區域範圍劃定後,一系列的法令便陸續訂定(註12 ),雖然仍有外國領事針對區域界線提出異議,但總督府對於處理土地的方針相當明確與堅定,特別是處理永代借地權方面,西方人在臺灣的強權地位,逐漸不敵總督府縝密的規範與管理。

註1:「安平駐在英國領事ニ關シ外務大臣ヘ稟議」(1896-01-03),〈明治二十八年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第一卷官規官職文書外交土地家屋社寺軍事警察監獄殖產租稅會計交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000051009。

註2:「外國人雜居地區域制定」(1897-04-24),〈明治三十年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存第十一卷外交〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000131013。

註3: 「臺湾島外国人居留地堺界確定方ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12082556700、台湾島外国人居留地堺界確定一件(3.12.2.33)(外務省外交史料館),https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2012081315490479117&ID=M2012081315490479119&REFCODE=B12082556700,瀏覽日期:2024年6月26日。

註4:「外事課事務取調拓殖務省ヘ報告」(1896-07-04),〈明治二十九年臺灣總督府公文類纂永久保存追加第一卷官規官職恩賞報告外交衛生軍事殖產會計交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000115016。

註5:同註2。

註6:〈日本的不平等條約改正與臺灣〉,國史館臺灣文獻館臉書,https://www.facebook.com/twhistorica,瀏覽日期:2024年6月12日。

註7:「外國人居留地區域取調ニ關スル件」(1897-06-01),〈明治三十年臺南縣公文類纂永久保存第六十五卷官房門外事部〉,《臺灣總督府檔案.舊縣公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00009725003。

註8:「總督渡臺ニ關シ總理大臣ノ訓令」(1895-05-10),〈明治二十八年臺灣總督府公文類纂甲種永久保存官房第一卷皇室及儀典官規官職恩賞文書外交警察及監獄殖產租稅司法交通〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00000011034。

註9:本館典藏之檔案00000131013內容中1896年9月18日民總198號公文提到共7張圖,但並未見到圖檔。在註7本館典藏之檔案元臺南縣檔案,有數張規劃打狗、旗後外國人雜居地之地圖。在註3日本外務省外交史料典藏的6張圖,應該是最後定案的地圖。

註10:同註3,頁35。

註11:同註2。

註12:黃信穎,〈日治時期臺灣外國人雜居地之空間研究〉,(桃園:中原大學建築系碩士論文,2002年),頁103。

漆雕

漆雕就是以木、金、銀、錫、銅為胎,然後在胎內外塗漆,漆層厚達一、二百層。可髹塗單一色,雕剔後塗紅色者稱剔紅,黃色者稱剔黃,綠色者稱剔綠,黑色者稱剔黑。若每隔數層塗不同色漆,雕剔後即稱剔彩。另一種漆雕為剔犀,是在胎體上以紅黑兩色交替塗髹。

漆雕就是以木、金、銀、錫、銅為胎,然後在胎內外塗漆,漆層厚達一、二百層。可髹塗單一色,雕剔後塗紅色者稱剔紅,黃色者稱剔黃,綠色者稱剔綠,黑色者稱剔黑。若每隔數層塗不同色漆,雕剔後即稱剔彩。另一種漆雕為剔犀,是在胎體上以紅黑兩色交替塗髹。

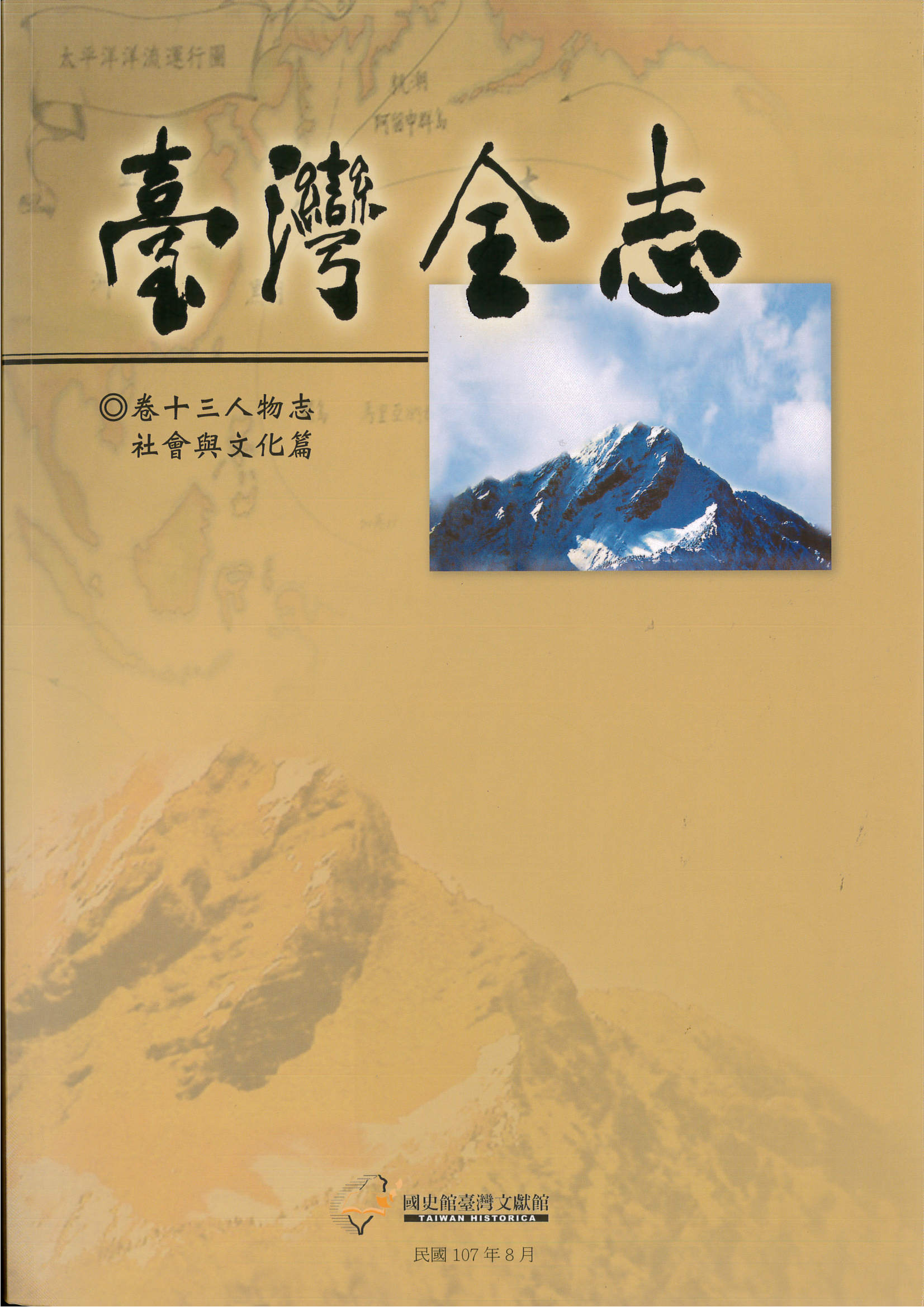

奧運第一人-張星賢

張星賢(1909.10.2-1989.3.14),今臺中市龍井區人,1910(明治43)年出生。就讀公學校時,開始接觸田徑。公學校四年級時,舉家搬至廣東汕頭,就讀臺灣總督府設立的東瀛學校(註2),學校老師片瀨弘開啟了張氏對運動的興趣。1925(大正14)年,考上臺中州立臺中商業學校(今國立臺中科技大學),體育老師檻村寅南、珠算簿記兼田徑部部長青木規矩男則是張氏在田徑場上的啟蒙者(註3)。

1928(昭和3)年,張氏參加臺灣日日新報社舉行的「駅傳競走」(註4),開啟參加運動比賽的生涯;7月,北上參加「建功神社奉納競技會」,三級跳遠初獲冠軍(註5)。1929年6月,中等學校田徑大賽,參加200公尺低欄、跳遠、400公尺、 800 公尺接力均獲得第一(註6);10月,參加「第10回全島陸上競技選手大會」兼明治神宮體育大會(第5屆)預選賽,三級跳遠獲得冠軍,並創下全日本中等學校 的最高紀錄(註7),順利入選「明治神宮體育大會」臺灣地區代表。

1930年4月,參加第9屆「極東豫選競技會」(遠東運動會)臺灣地區預選賽,三級跳遠雖得到冠軍,卻因執事體育會的日本人村橋昌二的民族意識,未能獲得至日本參加決賽的機會(註8)。1931年2月,留學日本,進入早稻田大學,接受專業的田徑訓練。留學日本期間,受楊肇嘉許多協助及鼓勵(註9)。1932年5月28、29日,參加全日本奧運田徑選拔賽,創造個人400公尺的最佳紀錄,入選第10屆洛杉磯奧運會日本田徑代表選手。消息公布後,《臺灣日日新報》立即刊載此一消息(註10);7月31日,第10屆洛杉磯奧運會開幕,張星賢參加400公尺、400公尺中欄和1,600公尺接力等3個項目(註11)。「奧運會」後,參加關東大學田徑對抗賽,400公尺獲得第二名、800公尺接力獲得冠軍並創日本最佳紀錄(註12)。 張星賢於1932年的洛杉磯奧運,在競賽第一天下午第1個項目400公尺中欄的第1組競賽即上場比賽,成為第1位參加奧運的臺灣人(註13)。

1934年5月,第10屆遠東運動大會在菲律賓舉行,張氏入選日本代表,卻於抵達香港時,左腳受傷,無法參賽。早稻田大學畢業後,1935年4月,前往滿洲國,擔任大連滿鐵的地方部地方課員(註14);同年,回臺灣參加臺灣、韓國、滿洲國三殖民地田徑對抗賽,張氏是臺灣人,卻代表滿洲國出賽,內心之苦楚實非筆墨所能形容。1936年,代表滿鐵順利取得代表權,前往柏林參加第11屆奧運會,僅參加1,600公尺接力(註15)。1937年秋季,於「滿洲田徑錦標賽暨參加明治神宮代表權選拔賽」首次參加十項運動,以6,034 分打破滿洲紀錄;同年「神宮大會」再以6,050分刷新紀錄。張氏曾代表日本參加兩屆奧運會和1次遠東運動會,是其一生最風光、比賽成績最燦爛的時期(註16)。

1946(民國35)年5月,張氏攜眷返回臺灣,擔任臺中師範(今臺中教育大學)訓導主任(註17)。回臺後,大力推動臺灣田徑運動,先是與熱心體育人士發起組織「臺灣省體育會」,獲聘為常務理事,積極負責籌備第1屆臺灣省運動會(註18),更代表臺中師範學校參加第1屆臺灣省運動會。1948年7月,續與多位臺灣田徑好手成立「臺灣省體育會田徑協會」,擔任會長。之後在謝東閔幫忙下,進入合作金庫工作。張氏關心田徑運動,也關心臺灣棒球發展,與翁海津、周義通、張江水等發起合庫棒球隊,獲得謝東閔、朱昭陽與謝國城等人支持,並成為 13 名球員之一(註19)。

1948年5月,上海第7屆全國運動會,張星賢以40歲高齡重拾跑鞋(註20), 參加比賽,各報競相採訪,盛讚為田徑「能手」(註21)。第7屆全國運動會後,高掛球鞋,正式引退,但繼續貢獻所學與經驗,臺灣2位在奧運奪牌的選手楊傳廣與紀政,均曾接受指導。1950、60年代,帶領臺灣的田徑選手至日本、菲律賓進行友誼賽或是對抗賽交流(註22)。1989年3月辭世。

。張氏一生奔波於田徑場前後21年,是二次世界大戰前後傑出的田徑健將,紀政稱許為「中華民國田徑史上的一代巨人」(註23), 楊肇嘉則盛讚是「臺灣人在國際間嶄露頭角的第一位體育家」(註24)。

備註:

註1:本文摘錄自《臺灣全志卷十三 人物志.社會與文化篇》(南投:國史館臺灣文獻館,2018年),頁120-122。

註2:臺灣總督府為教育定居於福州之臺灣籍民子弟,於1908年補助東瀛會館(由福州臺灣籍民成立的同鄉會)創辦東瀛學堂,1915年改稱東瀛學校。梁華璜,〈台灣總督府在福建省的教育設施-東瀛學堂與旭瀛書院〉,《國立成功大學歷史學報》11期(1984.12),頁39-48。

註3:林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉,《旺e報》,2014年8月6日,http://www.want-daily.com/ portal.php?mod=view&aid=122076(2015/11/1)。

註4:竹村豐俊編,《臺灣體育史》〈臺北:臺灣體育協會,1933),頁376-377。又稱驛站接力賽,為接力賽的一種。

註5:註3張星賢,《慾望、理想、人生-談我五十餘年的運動生涯》(臺北:中華民國田徑協會, 1981),頁18-19。

註6:雷寅雄,〈第一位參加奧林匹克運動大會的臺灣人-張星賢〉,《臺灣百年體育人物誌》(2006.7),頁37。

註7:林玫君,〈身體的競逐與身分的游移─臺灣首位奧運選手張星賢的身分認同之形塑與其糾葛〉,《思與言》47卷1期(2009.6),頁127-214。

註8:張星賢,《慾望、理想、人生─談我五十餘年的運動生涯》,頁24。

註9:楊肇嘉,《楊肇嘉回憶錄》(臺北:三民書局,1967),頁228。 楊肇嘉為臺中清水仕紳。

註10:〈晴れのオリムピツクヘ!陸上競技我代表男子廿六名、女子九名昨夜銓衡委員で決定臺中業 出の張星賢君も選ばる〉,《臺灣日日新報》,1932年5月31日,第2版。

註11:林智偉、林玫君,〈臺灣首位奧運選手-張星賢(1909~1989)〉,行政院體育委員會編,《中 華民國建國一百年體育專輯-體育人物誌》(臺北:行政院體育委員會,2011),頁57。

註12:雷寅雄,〈第一位參加奧林匹克運動大會的臺灣人-張星賢〉,頁43。

註13:蘇嘉祥,《運動巨人張星賢:第一位參加奧運的臺灣人第一手歷史報導》(臺北:聯經出版事 業公司,2008),頁11-14。

註14:興南新聞社編,《臺灣人士鑑》(臺北:興南新聞社,1943),頁250。

註15:雷寅雄,〈第一位參加奧林匹克運動大會的臺灣人-張星賢〉,頁39-46。

註16:林智偉、林玫君,〈臺灣首位奧運選手-張星賢(1909~1989)〉,頁57。 註17: 林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉。

註18:林智偉、林玫君,〈臺灣首位奧運選手-張星賢(1909~1989)〉,頁57。 註19:林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉。

註20:第7屆全國運動會報名的項目為跳遠、三級跳、400公尺中欄、400公尺接力、1600公尺接力 和1000公尺異程接力。張星賢,《慾望、理想、人生-談我五十餘年的運動生涯》,頁112。

註21:沈仲豪,〈臺灣健將張星賢〉,《中央日報》,1948年5月6日,第4版。 註22:林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉。

註23:曾清淡,〈田徑耆宿張星賢仍受到日本人崇敬〉,《聯合報》,1979年2月17日,第8版。

註24:楊肇嘉,《楊肇嘉回憶錄》,頁228。

張星賢(1909.10.2-1989.3.14),今臺中市龍井區人,1910(明治43)年出生。就讀公學校時,開始接觸田徑。公學校四年級時,舉家搬至廣東汕頭,就讀臺灣總督府設立的東瀛學校(註2),學校老師片瀨弘開啟了張氏對運動的興趣。1925(大正14)年,考上臺中州立臺中商業學校(今國立臺中科技大學),體育老師檻村寅南、珠算簿記兼田徑部部長青木規矩男則是張氏在田徑場上的啟蒙者(註3)。

1928(昭和3)年,張氏參加臺灣日日新報社舉行的「駅傳競走」(註4),開啟參加運動比賽的生涯;7月,北上參加「建功神社奉納競技會」,三級跳遠初獲冠軍(註5)。1929年6月,中等學校田徑大賽,參加200公尺低欄、跳遠、400公尺、 800 公尺接力均獲得第一(註6);10月,參加「第10回全島陸上競技選手大會」兼明治神宮體育大會(第5屆)預選賽,三級跳遠獲得冠軍,並創下全日本中等學校 的最高紀錄(註7),順利入選「明治神宮體育大會」臺灣地區代表。

1930年4月,參加第9屆「極東豫選競技會」(遠東運動會)臺灣地區預選賽,三級跳遠雖得到冠軍,卻因執事體育會的日本人村橋昌二的民族意識,未能獲得至日本參加決賽的機會(註8)。1931年2月,留學日本,進入早稻田大學,接受專業的田徑訓練。留學日本期間,受楊肇嘉許多協助及鼓勵(註9)。1932年5月28、29日,參加全日本奧運田徑選拔賽,創造個人400公尺的最佳紀錄,入選第10屆洛杉磯奧運會日本田徑代表選手。消息公布後,《臺灣日日新報》立即刊載此一消息(註10);7月31日,第10屆洛杉磯奧運會開幕,張星賢參加400公尺、400公尺中欄和1,600公尺接力等3個項目(註11)。「奧運會」後,參加關東大學田徑對抗賽,400公尺獲得第二名、800公尺接力獲得冠軍並創日本最佳紀錄(註12)。 張星賢於1932年的洛杉磯奧運,在競賽第一天下午第1個項目400公尺中欄的第1組競賽即上場比賽,成為第1位參加奧運的臺灣人(註13)。

1934年5月,第10屆遠東運動大會在菲律賓舉行,張氏入選日本代表,卻於抵達香港時,左腳受傷,無法參賽。早稻田大學畢業後,1935年4月,前往滿洲國,擔任大連滿鐵的地方部地方課員(註14);同年,回臺灣參加臺灣、韓國、滿洲國三殖民地田徑對抗賽,張氏是臺灣人,卻代表滿洲國出賽,內心之苦楚實非筆墨所能形容。1936年,代表滿鐵順利取得代表權,前往柏林參加第11屆奧運會,僅參加1,600公尺接力(註15)。1937年秋季,於「滿洲田徑錦標賽暨參加明治神宮代表權選拔賽」首次參加十項運動,以6,034 分打破滿洲紀錄;同年「神宮大會」再以6,050分刷新紀錄。張氏曾代表日本參加兩屆奧運會和1次遠東運動會,是其一生最風光、比賽成績最燦爛的時期(註16)。

1946(民國35)年5月,張氏攜眷返回臺灣,擔任臺中師範(今臺中教育大學)訓導主任(註17)。回臺後,大力推動臺灣田徑運動,先是與熱心體育人士發起組織「臺灣省體育會」,獲聘為常務理事,積極負責籌備第1屆臺灣省運動會(註18),更代表臺中師範學校參加第1屆臺灣省運動會。1948年7月,續與多位臺灣田徑好手成立「臺灣省體育會田徑協會」,擔任會長。之後在謝東閔幫忙下,進入合作金庫工作。張氏關心田徑運動,也關心臺灣棒球發展,與翁海津、周義通、張江水等發起合庫棒球隊,獲得謝東閔、朱昭陽與謝國城等人支持,並成為 13 名球員之一(註19)。

1948年5月,上海第7屆全國運動會,張星賢以40歲高齡重拾跑鞋(註20), 參加比賽,各報競相採訪,盛讚為田徑「能手」(註21)。第7屆全國運動會後,高掛球鞋,正式引退,但繼續貢獻所學與經驗,臺灣2位在奧運奪牌的選手楊傳廣與紀政,均曾接受指導。1950、60年代,帶領臺灣的田徑選手至日本、菲律賓進行友誼賽或是對抗賽交流(註22)。1989年3月辭世。

。張氏一生奔波於田徑場前後21年,是二次世界大戰前後傑出的田徑健將,紀政稱許為「中華民國田徑史上的一代巨人」(註23), 楊肇嘉則盛讚是「臺灣人在國際間嶄露頭角的第一位體育家」(註24)。

備註:

註1:本文摘錄自《臺灣全志卷十三 人物志.社會與文化篇》(南投:國史館臺灣文獻館,2018年),頁120-122。

註2:臺灣總督府為教育定居於福州之臺灣籍民子弟,於1908年補助東瀛會館(由福州臺灣籍民成立的同鄉會)創辦東瀛學堂,1915年改稱東瀛學校。梁華璜,〈台灣總督府在福建省的教育設施-東瀛學堂與旭瀛書院〉,《國立成功大學歷史學報》11期(1984.12),頁39-48。

註3:林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉,《旺e報》,2014年8月6日,http://www.want-daily.com/ portal.php?mod=view&aid=122076(2015/11/1)。

註4:竹村豐俊編,《臺灣體育史》〈臺北:臺灣體育協會,1933),頁376-377。又稱驛站接力賽,為接力賽的一種。

註5:註3張星賢,《慾望、理想、人生-談我五十餘年的運動生涯》(臺北:中華民國田徑協會, 1981),頁18-19。

註6:雷寅雄,〈第一位參加奧林匹克運動大會的臺灣人-張星賢〉,《臺灣百年體育人物誌》(2006.7),頁37。

註7:林玫君,〈身體的競逐與身分的游移─臺灣首位奧運選手張星賢的身分認同之形塑與其糾葛〉,《思與言》47卷1期(2009.6),頁127-214。

註8:張星賢,《慾望、理想、人生─談我五十餘年的運動生涯》,頁24。

註9:楊肇嘉,《楊肇嘉回憶錄》(臺北:三民書局,1967),頁228。 楊肇嘉為臺中清水仕紳。

註10:〈晴れのオリムピツクヘ!陸上競技我代表男子廿六名、女子九名昨夜銓衡委員で決定臺中業 出の張星賢君も選ばる〉,《臺灣日日新報》,1932年5月31日,第2版。

註11:林智偉、林玫君,〈臺灣首位奧運選手-張星賢(1909~1989)〉,行政院體育委員會編,《中 華民國建國一百年體育專輯-體育人物誌》(臺北:行政院體育委員會,2011),頁57。

註12:雷寅雄,〈第一位參加奧林匹克運動大會的臺灣人-張星賢〉,頁43。

註13:蘇嘉祥,《運動巨人張星賢:第一位參加奧運的臺灣人第一手歷史報導》(臺北:聯經出版事 業公司,2008),頁11-14。

註14:興南新聞社編,《臺灣人士鑑》(臺北:興南新聞社,1943),頁250。

註15:雷寅雄,〈第一位參加奧林匹克運動大會的臺灣人-張星賢〉,頁39-46。

註16:林智偉、林玫君,〈臺灣首位奧運選手-張星賢(1909~1989)〉,頁57。 註17: 林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉。

註18:林智偉、林玫君,〈臺灣首位奧運選手-張星賢(1909~1989)〉,頁57。 註19:林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉。

註20:第7屆全國運動會報名的項目為跳遠、三級跳、400公尺中欄、400公尺接力、1600公尺接力 和1000公尺異程接力。張星賢,《慾望、理想、人生-談我五十餘年的運動生涯》,頁112。

註21:沈仲豪,〈臺灣健將張星賢〉,《中央日報》,1948年5月6日,第4版。 註22:林瑛琪,〈奧運第一人張星賢〉。

註23:曾清淡,〈田徑耆宿張星賢仍受到日本人崇敬〉,《聯合報》,1979年2月17日,第8版。

註24:楊肇嘉,《楊肇嘉回憶錄》,頁228。

《臺灣文獻》季刊75卷第2期

書名:《臺灣文獻》季刊75卷第2期

出版日期:2024年6月

出版:國史館臺灣文獻館

ISSN:1016-457X

GPN:2003800013

定價:新臺幣300元

內容簡介:

《臺灣文獻》季刊75卷第2期已發行,本期為「原住民族研究專題」,發表【研究論文】4篇、【田野調查】1篇,並由東華大學族群關係與文化學系林素珍副教授撰寫導讀,探討有關泰雅族大豹群抗日活動、布農族射耳祭演變、阿美族巫師文化傳承、太魯閣族的民間故事演變,以及桃竹一帶原漢通婚議題。另還有1篇田野調查和1篇研究討論。歡迎對相關議題有興趣的專家、學者及學生參研。

目錄:

【原住民族研究專題】

導讀/林素珍

【專題研究論文】

1.日治初期「土匪」與泰雅族大豹群之互動探討/高俊宏

2.布農族傳統Malahtangia(射耳祭)的演變:從祭事板曆及《蕃族調查報告書武崙族前篇》來探討/海樹兒.犮剌拉菲

3. 阿美族巫師文化的世代傳承:以臺東縣大武鄉潘家為例/簡明捷

4.太魯閣族民間故事的敘述主體崩解與外在環境之關係/王人弘

【專題田野調查】

桃園、新竹沿山地區的原漢通婚與收養記憶/梁廷毓

【田野調查】

炊煙印記:消失中的澎湖魚灶/陳啟章

【研究討論】

鄭成功的登陸地點:鹿耳門港及禾寮港之史料新考/許智順

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市松江路209號1樓, 02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

書名:《臺灣文獻》季刊75卷第2期

出版日期:2024年6月

出版:國史館臺灣文獻館

ISSN:1016-457X

GPN:2003800013

定價:新臺幣300元

內容簡介:

《臺灣文獻》季刊75卷第2期已發行,本期為「原住民族研究專題」,發表【研究論文】4篇、【田野調查】1篇,並由東華大學族群關係與文化學系林素珍副教授撰寫導讀,探討有關泰雅族大豹群抗日活動、布農族射耳祭演變、阿美族巫師文化傳承、太魯閣族的民間故事演變,以及桃竹一帶原漢通婚議題。另還有1篇田野調查和1篇研究討論。歡迎對相關議題有興趣的專家、學者及學生參研。

目錄:

【原住民族研究專題】

導讀/林素珍

【專題研究論文】

1.日治初期「土匪」與泰雅族大豹群之互動探討/高俊宏

2.布農族傳統Malahtangia(射耳祭)的演變:從祭事板曆及《蕃族調查報告書武崙族前篇》來探討/海樹兒.犮剌拉菲

3. 阿美族巫師文化的世代傳承:以臺東縣大武鄉潘家為例/簡明捷

4.太魯閣族民間故事的敘述主體崩解與外在環境之關係/王人弘

【專題田野調查】

桃園、新竹沿山地區的原漢通婚與收養記憶/梁廷毓

【田野調查】

炊煙印記:消失中的澎湖魚灶/陳啟章

【研究討論】

鄭成功的登陸地點:鹿耳門港及禾寮港之史料新考/許智順

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市松江路209號1樓, 02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※另本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之各類書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎讀者洽購。

《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》

原編:臺北州警務部

翻譯:鄭文文

出版單位:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年7月

ISBN:978-626-7470-32-9

定價:新臺幣650元

1895年臺灣作為日本新領地,社會穩定及衛生條件是臺灣總督府施政重點,為了達成這樣的目標,扭轉臺灣社會進入現代文明治理之下,具有強制執行力的警察制度就被應用到臺灣的各個層面。1925年11月21至25日在臺北州舉辦警察衛生展覽會,正是總督府期盼普及警民共同防範意識、提高人民對於警察工作及衛生知識的理解,以及施政成果的展現。之後,為此出版《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》及《臺北州警察衛生展覽會記錄》兩書。

臺北州警務部籌辦此次展覽會,竭盡所能向臺灣島內與日本內地蒐集了許多有關警察業務的展品,包括實物、照片、模型、海報等共6千多件。寫真帖以展示館為主題,呈現從交通安全、預防災害、戶口、治安、生活習慣改善、犯罪防治、消防安全、電器瓦斯、政治思想、忠君愛國、國民精神、度量衡、電影娛樂,到原住民族戰爭及教育經濟生活發展,以及各種傳染病防治與衛生知識宣導。內容豐富的圖片,對於研究臺灣近現代發展變化,可謂絕佳的參考資料。

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎洽詢。

原編:臺北州警務部

翻譯:鄭文文

出版單位:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年7月

ISBN:978-626-7470-32-9

定價:新臺幣650元

1895年臺灣作為日本新領地,社會穩定及衛生條件是臺灣總督府施政重點,為了達成這樣的目標,扭轉臺灣社會進入現代文明治理之下,具有強制執行力的警察制度就被應用到臺灣的各個層面。1925年11月21至25日在臺北州舉辦警察衛生展覽會,正是總督府期盼普及警民共同防範意識、提高人民對於警察工作及衛生知識的理解,以及施政成果的展現。之後,為此出版《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》及《臺北州警察衛生展覽會記錄》兩書。

臺北州警務部籌辦此次展覽會,竭盡所能向臺灣島內與日本內地蒐集了許多有關警察業務的展品,包括實物、照片、模型、海報等共6千多件。寫真帖以展示館為主題,呈現從交通安全、預防災害、戶口、治安、生活習慣改善、犯罪防治、消防安全、電器瓦斯、政治思想、忠君愛國、國民精神、度量衡、電影娛樂,到原住民族戰爭及教育經濟生活發展,以及各種傳染病防治與衛生知識宣導。內容豐富的圖片,對於研究臺灣近現代發展變化,可謂絕佳的參考資料。

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎洽詢。

《臺北州警察衛生展覽會紀錄》

《臺北州警察衛生展覽會紀錄》

原編:臺北州警務部

翻譯:鄭文文

出版單位:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年7月

ISBN:978-626-7470-30-5

定價:新臺幣300元

1895年臺灣作為日本新領地,社會穩定及衛生條件是臺灣總督府施政重點,為了達成這樣的目標,扭轉臺灣社會進入現代文明治理之下,具有強制執行力的警察制度就被應用到臺灣的各個層面。1925年11月21至25日在臺北州舉辦警察衛生展覽會,正是總督府期盼普及警民共同防範意識、提高人民對於警察工作及衛生知識的理解,以及施政成果的展現。之後,為此出版《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》及《臺北州警察衛生展覽會記錄》兩書。

展覽會紀錄記載此次展覽從籌備階段的準備措施、相關規定、參與機關單位民間團體到開幕典禮,各會場展示內容的介紹、文宣,展覽期間每日活動情形,以及經費運用、展品清冊、工作人員名單,還有各媒體對於展覽會的報導等。這對於未來策劃類似博覽會或展覽活動而言,無論從展覽目標設定、籌備經過、展示內容、經費籌措、主協辦單位、參訪民眾回饋及媒體報導,都是值得借鏡的經驗。

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎洽詢。

《臺北州警察衛生展覽會紀錄》

原編:臺北州警務部

翻譯:鄭文文

出版單位:國史館臺灣文獻館

出版日期:2024年7月

ISBN:978-626-7470-30-5

定價:新臺幣300元

1895年臺灣作為日本新領地,社會穩定及衛生條件是臺灣總督府施政重點,為了達成這樣的目標,扭轉臺灣社會進入現代文明治理之下,具有強制執行力的警察制度就被應用到臺灣的各個層面。1925年11月21至25日在臺北州舉辦警察衛生展覽會,正是總督府期盼普及警民共同防範意識、提高人民對於警察工作及衛生知識的理解,以及施政成果的展現。之後,為此出版《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》及《臺北州警察衛生展覽會記錄》兩書。

展覽會紀錄記載此次展覽從籌備階段的準備措施、相關規定、參與機關單位民間團體到開幕典禮,各會場展示內容的介紹、文宣,展覽期間每日活動情形,以及經費運用、展品清冊、工作人員名單,還有各媒體對於展覽會的報導等。這對於未來策劃類似博覽會或展覽活動而言,無論從展覽目標設定、籌備經過、展示內容、經費籌措、主協辦單位、參訪民眾回饋及媒體報導,都是值得借鏡的經驗。

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市中山區松江路209號1樓,02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場總店,臺中市西區臺灣大道二段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,南投縣南投市中興新村光明1路256號,049-2316881轉168,歡迎洽詢。

《臺灣全志.卷七外交志.總論暨外交行政篇》

著者:張勝彥、鄭梅淑、張靜宜

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2015年6月

定價:新臺幣410元

簡介:

本書為外交行政篇,內容分為外交部組織與職掌、駐外單位及機構、外交人才之培訓和外交經費預算及執行等四大課題,並從 1949年中華民國中央政府遷臺至2000年,分別進行敘述。

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市松江路209號1樓,02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店,臺中市西區臺灣大道2段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,南投縣南投市中興新村光明一路256號,049-2316881轉168,歡迎洽詢。

著者:張勝彥、鄭梅淑、張靜宜

出版:國史館臺灣文獻館

出版日期:2015年6月

定價:新臺幣410元

簡介:

本書為外交行政篇,內容分為外交部組織與職掌、駐外單位及機構、外交人才之培訓和外交經費預算及執行等四大課題,並從 1949年中華民國中央政府遷臺至2000年,分別進行敘述。

展售處:

※國家書店松江門市,臺北市松江路209號1樓,02-25180207。

https://www.govbooks.com.tw

※五南文化廣場臺中總店,臺中市西區臺灣大道2段85號,04-22260330。

https://www.wunanbooks.com.tw

※本館史蹟大樓1樓販賣部,亦可購得本館出版之書籍,南投縣南投市中興新村光明一路256號,049-2316881轉168,歡迎洽詢。

2024年6月份編目上架圖書

2024年6月份編目上架之圖書計20種20冊、期刊計20種20冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統 https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

2024年6月份編目上架之圖書計20種20冊、期刊計20種20冊,內容涵蓋本館近期蒐藏及採集入館書刊。書目詳見本館圖書資訊查詢系統 https://library.th.gov.tw/opac895/index.aspx

國史館臺灣文獻館

| 發 行 人 | 黃宏森 | |

| 行政指導 | 林明洲 | |

| 總 編 輯 | 胡斐穎 | |

| 執行編輯 | 楊絲羽 | |

| 編輯小組 | 鄭文文、廖學恆、詹梓陵、洪明河 |